目标模式是至今最权威、系统化的课程设计理论,也是运用最普遍、影响最广泛的课程设计模式。(二)课程设计的其他模式1.过程模式过程模式是针对目标模式的局限由英国课程理论家斯腾豪斯提出的。CDIO工程教育模式课程设计以工艺学模式为主线,并兼其他模式,以一体化为指导思想,综合考虑教师、学生及社会实际需要而进行课程设计。......

2023-11-28

任何教育都应该从“培养什么人”和“如何培养人”这两方面进行思考与实践。工程教育认证标准或“卓越工程师教育培养计划”标准规范了“培养什么人”的问题;长期的工程教育实践与改革无时无刻不关注与实践着“如何培养人”的问题。然而,没有任何改革能在一夜之间成功,没有任何方法没有继续改进的空间。我们需要判断我们的培养目标是否得到了落实(尤其是能力与素质目标)?培养的效果如何?采用的培养方法是否与培养目标相一致?应该向哪个方向努力改进我们的教育?为此,我们需要一体化地考虑培养目标、培养方法和改进机制,做到持续改善,并保持与社会、与产业发展的要求一致。

(一)一体化教育思想

从CDIO工程教育改革的理论研究和实践中总结得出,一体化教育是工程教育改革中需要坚持的一种系统性教育思想。一体化教育思想体现在三个主要的方面:培养目标、培养理念与课程体系的一体化;课程体系、教学方法、学习方法、考核方式与持续改进的一体化;知识、能力和素质培养的一体化。

(二)培养目标、培养理念与课程体系的一体化

工程教育的培养定位于培养能够在企业与社会环境下领导新产品、新过程或新系统的开发与服务的工程师,那么工程教育就应该以这样的工程师所具有的知识、能力和素质为目标进行培养。当前工程教育偏离工程实践的一个重要原因就是目标定位不明确,过分强调学科知识体系,忽视了专业能力与素质的养成,结果造成课程体系的理论化,尽管学生得到了扎实的学科知识基础培养,却不能有效地将这些知识应用到工程实践中去。

工程师作为一种专业(profession)必须至少具有理论性(基于知识和长期训练)和实践性两种属性。以分析为重要特征的理论知识和以综合为重要特征的工程实践是工程教育中一对永恒的矛盾。自19世纪出现工程教育以来,工程教育的重点就在强调理论和强调实践之间反复摆动,时代和工程实践决定了一个时期工程教育的重点所在。因此,可能不存在一个永恒正确的培养理念。然而,从培养具有创新能力的工程师的角度来看,基于工程实践的培养是当今工程教育不可或缺的一个必要方面。CDIO以产品的生命周期为工程教育的背景环境和“卓越工程师教育培养计划”对企业培养阶段的规定都反映出对这一方面的重视与强调。

科学与技术的进步和发展,使现代工程实践的知识基础变得越来越宽。与此同时,工程实践也变得越来越复杂,对工程师的能力和素质要求也变得越来越高。要在有限的时间内对工科学生给予合格的培养就必须要在理论和实践课程体系上进行平衡和优化处理,这是工程教育面临的严峻挑战。应对这一挑战就要求我们必须将理论和实践课程体系进行一体化的考虑。而一体化考虑的基础是工程教育的培养目标,即能够在企业和社会环境下领导产品、过程或系统的构思、设计、实施或运行工作的工程师。整个课程体系需要围绕这个目标进行优化配置,理论和学科课程之间要相互支撑,工程应用和能力的培养要适应学生知识和能力的发展要求,课内外活动中包括个人、人际交往和产品、过程和系统建造能力的培养,而且师生都需要明确知道这些知识和能力的培养要求,提高培养效率。

(三)课程体系、教学方法、学习方法、考核方式与持续改进的一体化

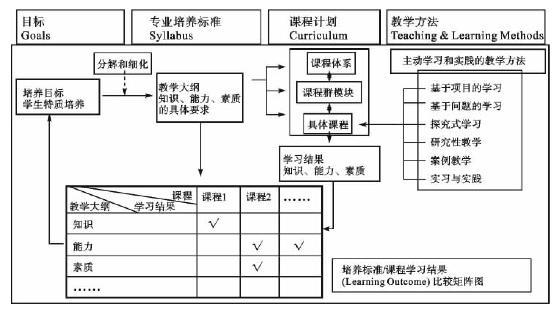

一体化课程设计要求课程体系依目标体系而设置,教学方法依目标要求而开发,学习方法配合教学目标和学生的个性与成长规律而采用,考核方式依据学习目标、学习方式、反馈要求而设计,以培养目标为依据进行评估反馈,持续改进。图8-1表达了一体化课程设计的基本思想、教学目标、课程计划、教学方法、学习方法和持续改进间的相关关系与实施流程。

图8-1 培养标准/课程学习结果比较矩阵图

因为培养目标的细化和明确化,一体化教学设计保证宏观培养目标落实到具体的教学和学习环节,并且通过培养目标实现矩阵表达出来。有了详细完整的专业教学大纲所规定的目标,学科交叉融合和课程的整合优化就有了明确的依据,避免盲目开设和增减课程。细化、可测的培养目标有利于多种教学和学习方法探究的深入进行,可促进学术性工程教育研究和教学方法的多样性发展。

(四)知识、能力和素质培养的一体化

工程能力不是可有可无的“软能力”,交流和团队工作需要技术知识的应用和表达,所以技术交流能力、团队工作能力、解决问题的能力、职业道德等都属于工程能力。需要合理地设计教学,给学生创造能力成长的机会而不是增加课程或内容。交流能力、团队能力需要通过实践、重复、反馈的方式才能够得到成长,所以需要设计多重环节,让学生在学习期间能得到多重机会反复训练。因此,需要将各种能力和素质的培养融入到学科课程、工程实践和各种课外活动中去,有目标、有意识地培养学生的工程能力,实现一体化培养。

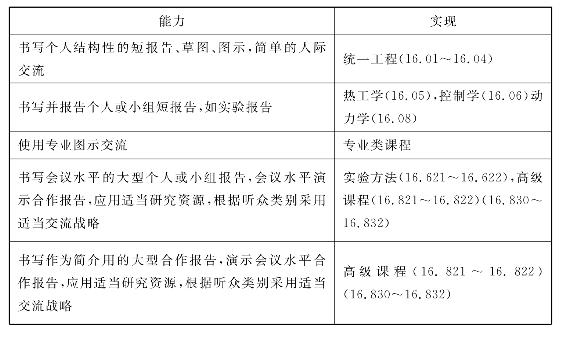

表8-3显示了麻省理工学院航天航空学院将交流能力融入到各门学科课程中去的设计。通过在这些课程中的反复实践和练习,学生的交流能力在不同的课程、环境和语境下得到训练。(www.chuimin.cn)

表8-3 麻省理工学院能力—实现矩阵图

将知识、能力和素质融为一体进行培养需要广泛的教学方法、学习方法和考核方法的支持,需要所有教学与管理人员自觉的探索和努力,为“学术性工程教育改革”提供了目标和实践空间,也为类似于CBI教学改革方法的开发与推广提供了广阔的天地。

(五)CDIO工程教育模式的C-D-I-O

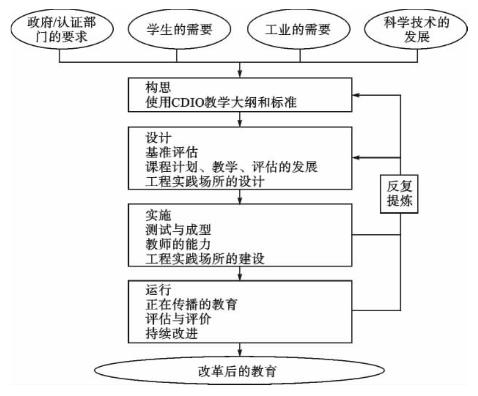

用工程设计的模式开发CDIO,是工程教育改革的基本方法之一。用工程设计模式来进行CDIO改革可以充分发挥工科教师的工程能力,如提出需求、解决问题、开发新方法、建造原型、采集数据、应用质量标准等。领导与教师可以像完成工程任务那样构建改革的进程,按照12个标准进行完整的改革。这个C-D-I-O过程可以如图8-2所示。

图8-2 CDIO教学模式的设计和发展[3]

构思阶段(C),要考虑学生、工业界、科技发展和政府、社会部门的多方面需求,然后开发出解决这些问题的体系架构。CDIO工程教育模式就是解决这些问题的一种案例。CDIO教学大纲描述了工科学生的学习结果,而CDIO标准则给出了CDIO专业计划的12项特征。

设计阶段(D),包括对现有的课程计划进行基准评估;利用开源工具为课程计划开发、教与学方法、评估方法以及学生的工程实践场所提供帮助。

实施阶段(I),可将设计转化为一种经过测试和验证的产品。新的教学工具和资源需要在各所合作大学的工程专业计划中进行试验。CDIO已经经过多所大学的实验和验证,当然,每个大学也可以进行重新验证。同时,在验证和应用过程中,人力资源和物质资源都得到了发展,教师的能力和工程实践场所都相应地建设起来。

运行阶段(O),通过使用已经实现的产品来体现其应有的价值,包括系统的维护、更新及淘汰。CDIO工程教育模式经过测试阶段之后,开始运行。在这个阶段,要不断地对专业计划和CDIO教学模式进行评估和改进。

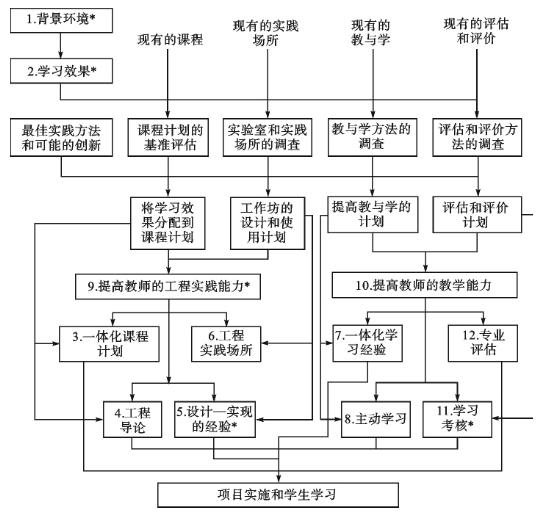

图8-3详细说明了CDIO工程教育模式的应用过程。图中带星号的项目代表12项CDIO标准的应用。

图8-3 CDIO模式的转变过程[4]

目标模式是至今最权威、系统化的课程设计理论,也是运用最普遍、影响最广泛的课程设计模式。(二)课程设计的其他模式1.过程模式过程模式是针对目标模式的局限由英国课程理论家斯腾豪斯提出的。CDIO工程教育模式课程设计以工艺学模式为主线,并兼其他模式,以一体化为指导思想,综合考虑教师、学生及社会实际需要而进行课程设计。......

2023-11-28

目前已有约百所大学加入该组织。目前CDIO国际组织设立了七个区域中心。亚洲区域中心由汕头大学和亚洲其他两所大学共同主持。2010年4月,第二批21所CDIO试点高校产生。至此,全国共计有39所高校开展CDIO试点工作。虽然CDIO工程教育改革这种新范式在国内迅速传播,但目前国内还没有学者对CDIO的理论、实践经验、存在的问题等进行全面的研究。(二)文献综述在世界范围科学与工程教育改革创新的浪潮下,发达国家十分重视高等工程教育研究。......

2023-11-28

(一)创新型工程教育模式目标体系、课程与教学体系的研究与实践2005年底,汕头大学工学院引入CDIO理念,这是根据社会发展需求、结合国内和本校多年改革经验而作出的选择。依此类推,继续细化和分解,直至教师认为EIP-CDIO教学大纲中的知识、能力和素质能够在具体的课程和教学中实现并能够被测量和评估。......

2023-11-28

采用一体化工程教育改革思想作为创新型工程人才培养模式的开发战略。时代和工程实践决定了一个时期工程教育的重点所在。然而,从培养具有创新能力的工程师的角度,基于工程实践的培养是当今工程教育不可或缺的一个必要方面。细化、可测的培养目标有利于多种教学和学习方法探究的深入进行,从而促进学术性工程教育研究和教学方法的多样性发展。我国的工程教育专业认证工作还处于起步试点阶段。......

2023-11-28

4.1外部和社会背景环境【8】4.1.1工程师的角色与责任4.1.2工程对社会与环境的影响4.1.3社会对工程的规范4.1.4历史和文化背景环境4.1.5当代课题和价值观【10】4.1.6发展全球观4.1.7发展的可持续性4.2企业与商业环境4.2.1重视不同的企业文化4.2.2企业战略、目标和规划4.2.3技术创业4.2.4在一个组织中成功工作4.2.5工程项目的财务......

2023-11-28

[4]中国工程院前常务副院长朱高峰院士指出:“工程教育指的是工程技术人员接受的全面素质教育,包括道德养成、能力训练、理论知识传授和实践水平的提高。”然而,在过去150年中,工程教育成功地保持了这个“亚同质”的专业内核心课程体系,使其具有统一的社会形象。我国的专业主义发展不完全,产业界对专业学会的参与度和专业学会对专业教育的指导都不够完善,这也间接地反映在工程教育脱离工程实践这一问题上。......

2023-11-28

培养创新型工程人才、改革传统的工程教育模式需要建立一体化培养思想和培养模式。工程教育的学科课程体系和专业课程体系分属于分析与综合这一对矛盾的双方。应参考CDIO工程教育改革模式积极探索学科教育和专业教育的有机结合。......

2023-11-28

为实施CDIO工程教育改革,报告者亲自设计并实施了工学院全院的“工程设计导论”课程的教学、土木系“土木工程导论”的教学和土木系“结构力学”的教学。(一)基于项目的教学基于项目的教学是汕头大学工学院实施CDIO改革所建立的课程结构的核心。......

2023-11-28

相关推荐