工程教育认证标准或“卓越工程师教育培养计划”标准规范了“培养什么人”的问题;长期的工程教育实践与改革无时无刻不关注与实践着“如何培养人”的问题。CDIO以产品的生命周期为工程教育的背景环境和“卓越工程师教育培养计划”对企业培养阶段的规定都反映出对这一方面的重视与强调。(五)CDIO工程教育模式的C-D-I-O用工程设计的模式开发CDIO,是工程教育改革的基本方法之一。......

2023-11-28

课程设计涉及指导思想、目标设计、内容选择、组织开发、方法应用和评价反馈等,这些要素之间的相互作用方式构成了课程设计的不同模式。

(一)工艺学模式

工艺学模式又称“目标模式”,是20世纪初课程开发科学化的产物,以教育目标为核心来建构课程编制过程。

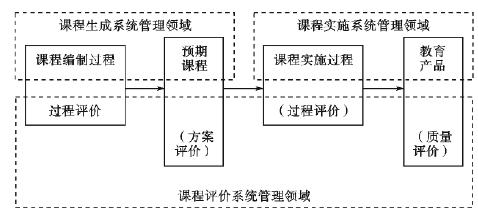

拉尔夫·泰勒(Ralph W.Tyler)及其学生希尔达·塔巴(Hilda Taba)发展了由博比特(Franklin Bobitt)和查特斯(W.W.Charters)所提出的科学管理课程与教学理论。泰勒认为课程编制过程可以概括为确定目标、选择学习经验、组织学习经验、评价结果四个阶段,即“泰勒模式”。塔巴在对泰勒模式进行修正后,提出了课程管理的八个步骤,即①诊断需要;②形成具体目标;③选择内容;④组织内容;⑤选择学习经验(活动);⑥组织学习经验(活动);⑦评价;⑧检查平衡性和顺序性。[1]塔巴的修正使泰勒模式更贴近实际,因而更具有操作性。他把课程领域划分为生成系统、课程实施系统和课程评价系统三个部分,明确了目的与目标之间的区别,并将实现目标的手段也相应地区分为一般内容和具体内容或活动。

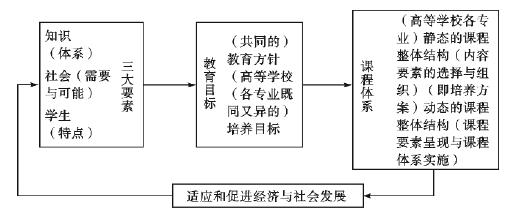

在国内,胡弼成在其博士论文中对高等学校课程体系作了系统的研究与梳理。他认为,知识、学生和社会这三大要素制约着培养目标的确立,而培养目标进而又制约着课程结构(图4-1)。[2]高等学校课程体系如何,直接关系能否培养出即全面发展,又层次不同、类别不同、规格不同的专门人才,来适应和促进经济与社会发展。如果课程结构不合理,必然使既定的培养目标不能完美地实现,从而不能完成知识传授、能力培养和品德陶冶的任务。

图4-1 三大要素、培养目标与课程体系的相互关系

唐德海在其博士论文中系统论述了大学课程管理的理论和方法。根据王伟廉教授《课程研究领域的探索》,唐对课程管理的范围和关系作了如图4-2所示之界定。[3]

图4-2 课程管理系统基本领域

潘懋元、王伟廉教授指出,目前高等学校课程编制还没有一套比较成熟的理论和技术,如果对过去和当代高校课程编制作一个经验性的归纳,可以归结出两种主要模式。一种可称作“经验演进模式”,另一种可叫作“科学设计模式”。经验演进模式延续了几代专家的经验,因而风险小,教学秩序不易遭破坏,但也有可能继承陈旧落后甚至错误的经验,阻碍高等教育的发展和质量的提高。科学设计模式强调理性思维,主旨在于以一种新的课程结构代替旧的。此模式的优点在于能够给课程设计者提供一个重新思考课程结构、用科学方法编制新课程的机会和动力。但其风险也大,需要进行长期的实践检验,同时又要做大量工作来进行方方面面的协调。但其若能获得成功,常常能给整个高教界带来一股朝气,使高等教育产生质的飞跃。他们同时指出,以上两种模式的划分只有相对意义,在实践中这两种模式常常是相互渗透、相互补充的。在课程编制的步骤上,他们归纳出4个组成部分:①确立目标和表述目标;②选择和组织课程内容,并形成体系;③实施课程;④对课程进行评价。[4]

可见,在高等教育课程研究领域,各位专家对课程编制的范围、内容和过程都有类似的观点。目标模式是至今最权威、系统化的课程设计理论,也是运用最普遍、影响最广泛的课程设计模式。

(二)课程设计的其他模式

1.过程模式(www.chuimin.cn)

过程模式是针对目标模式的局限由英国课程理论家斯腾豪斯提出的。目标模式的理论依据可追溯至反理性主义的进步主义教育理论及现代发展心理学、认知心理学。

过程模式确立了总体教育过程中的一般性的、宽泛的教育目标,引进彼得斯的“程序原则”。课程内容的选择立足于教育教学过程中的各种原理及方法的详细分析。斯腾豪斯还认为课程是一个开放的系统,这种开放性一方面表现为发展学生的主体性、创造性,另一方面则表现为赋予教师充分的自主权。

2.自然模式

沃克的自然模式实质上倾心于对成功的课程研制的自然过程的摹写,追求以自然科学的态度、思维和方法来认识和把握课程研制过程。自然模式共有三个要素:立场、研制、慎思。

3.情境模式

斯基尔贝克在对具体的学校情境进行微观层面分析的基础上构建了学校本位课程研制模式,他提出的情境模式被认为是课程研制情境模式的典型代表。这一模式由五个具体阶段构成:分析情境,确定目标,设计方案,解释与实施,检查、评价、反馈与重建。

4.实践与折中模式

施瓦布以对传统的“理论的”课程研制模式批判为契机,提出了一个在研究方向、过程、手段及指导思想上带有根本性转变特点的具体方案,即课程研制探究的实践与折中模式。在这种模式中,审议作为一种方式,构成了实践与折中课程研制思想的重要内容。在审议主体构成上,施瓦布阐明了一种“集体审议”的思想,即由学科专家、教师、学生、校长、心理学家、社会学家、社区代表等人组成课程审议小组,共同评议、确定课程方案,以避免课程方案脱离实践情境,确保其平衡性。

5.批判模式

批判取向的课程论者,提供了对传统教育意识形态提出挑战的各种分析的模式。具体为三个问题:知识是如何通过学校来生产的;学生在学校里获得的知识来源于何处;学科要学生养成的世界观和技能是为谁的利益服务的。由于批判模式批判有余而重建不足,使课程研制陷入深深的困惑。

课程改革是社会发展要求的伴生物,是教育对社会发展要求所作的回应。在经济全球化浪潮中,在我国经济转型、政治与经济地位改变的阶段对学生的创新能力和职业能力的培养无疑要在课程设计考虑中占据重要的地位。然而,我们还必须考虑到社会责任、社会道德的教育,保持学科知识的系统性、学生智力的发展和思维深度,处理好知识学习与能力培养的矛盾,平衡直接经验与间接经验获取的关系。因此,课程设计必须平衡各种理念、综合考虑各种因素,采用综合的课程设计模式,工艺学模式、过程模式、自然模式、情境模式、实践与折中模式的合理之处都可以吸收到课程设计之中。

CDIO工程教育模式课程设计以工艺学模式为主线,并兼其他模式,以一体化为指导思想,综合考虑教师、学生及社会实际需要而进行课程设计。

工程教育认证标准或“卓越工程师教育培养计划”标准规范了“培养什么人”的问题;长期的工程教育实践与改革无时无刻不关注与实践着“如何培养人”的问题。CDIO以产品的生命周期为工程教育的背景环境和“卓越工程师教育培养计划”对企业培养阶段的规定都反映出对这一方面的重视与强调。(五)CDIO工程教育模式的C-D-I-O用工程设计的模式开发CDIO,是工程教育改革的基本方法之一。......

2023-11-28

4.1外部和社会背景环境【8】4.1.1工程师的角色与责任4.1.2工程对社会与环境的影响4.1.3社会对工程的规范4.1.4历史和文化背景环境4.1.5当代课题和价值观【10】4.1.6发展全球观4.1.7发展的可持续性4.2企业与商业环境4.2.1重视不同的企业文化4.2.2企业战略、目标和规划4.2.3技术创业4.2.4在一个组织中成功工作4.2.5工程项目的财务......

2023-11-28

(一)制定工程教育教学大纲中国版CDIO教学大纲以现代工程实践的实际为背景环境,是在对工程教育的主要利益相关者进行系统调研、科学建构的基础上产生的,具有合理的目标来源。工程教育应该根据各地各校的具体情况多样化发展,不应该让任何一种培养模式在一个省乃至一个国家占主导地位。因此,有必要在成功实施CDIO工程教育模式的基础上总结提炼创新人才培养工程教育标准。......

2023-11-28

高校工程教育必须主动调整人才培养模式,以满足工业生产领域的需求。这三个主题网络对欧洲工程教育改革与发展产生了重要而深远的影响,被视为欧洲工程教育再造的三部曲。在德国,其高等工程教育发展的思路是“两种模式并存,多次分流”。美国国家研究委员会、国家工程院和美国工程教育学会也纷纷展开调查和制订战略计划,积极推进工程教育改革;MIT、斯坦福等名校的工程教育都进行了整体改革。......

2023-11-28

目前已有约百所大学加入该组织。目前CDIO国际组织设立了七个区域中心。亚洲区域中心由汕头大学和亚洲其他两所大学共同主持。2010年4月,第二批21所CDIO试点高校产生。至此,全国共计有39所高校开展CDIO试点工作。虽然CDIO工程教育改革这种新范式在国内迅速传播,但目前国内还没有学者对CDIO的理论、实践经验、存在的问题等进行全面的研究。(二)文献综述在世界范围科学与工程教育改革创新的浪潮下,发达国家十分重视高等工程教育研究。......

2023-11-28

(一)创新型工程教育模式目标体系、课程与教学体系的研究与实践2005年底,汕头大学工学院引入CDIO理念,这是根据社会发展需求、结合国内和本校多年改革经验而作出的选择。依此类推,继续细化和分解,直至教师认为EIP-CDIO教学大纲中的知识、能力和素质能够在具体的课程和教学中实现并能够被测量和评估。......

2023-11-28

CDIO标准3的核心内容是一体化的课程体系设计。(一)课程计划设计的过程CDIO定义工程教育的利益相关者为教师、在校学生、校友和社会。第一个问题是,CDIO教学大纲的第一方面只规定了“技术知识与推理”,对大学教育的人文、哲学、社科、体育、政治思想等均未涉及。选择二,将CDIO教学大纲的第一方面改为“专业知识与基本素质”,将所有公共课程要求都放在这个方面。......

2023-11-28

采用一体化工程教育改革思想作为创新型工程人才培养模式的开发战略。时代和工程实践决定了一个时期工程教育的重点所在。然而,从培养具有创新能力的工程师的角度,基于工程实践的培养是当今工程教育不可或缺的一个必要方面。细化、可测的培养目标有利于多种教学和学习方法探究的深入进行,从而促进学术性工程教育研究和教学方法的多样性发展。我国的工程教育专业认证工作还处于起步试点阶段。......

2023-11-28

相关推荐