我们针对这些问题,在分析化学专业硕士研究生培养和相关专业课程的教学方面进行了一些探索性的改革。华东理工大学的分析测试中心是全校测试服务平台,主要承担研究生在科研工作中所需的样品测试任务。......

2023-11-28

优化培养方案,加强课程建设,提高研究生的培养质量——辽宁大学化学院硕士研究生培养方案的改革与探索

●(辽宁大学,范平、宋溪明、张向东、葛春华、陈霞)

摘 要 课程学习是研究生培养过程中不可或缺的环节,对研究生创新思维和科研能力的培养起着至关重要的作用,直接关系到研究生的培养质量。本文介绍了辽宁大学化学院硕士研究生培养方案的改革及对优化培养方案、整合课程内容、完善学生知识结构的思考与探索。

关键词 硕士研究生、课程建设、培养质量

研究生教育是我国培养高素质人才的主要途径,对于建设创新型国家,实现强国战略至关重要,因此必须按照科学发展、创新培养的原则,优化培养方案,加强课程建设,不断提高培养质量。

辽宁大学化学院从1981年开始招收硕士研究生,现具有化学一级学科硕士学位授予权和应用化学二级学科硕士学位授予权。经过二十多年的努力,学院已形成了一套比较完善的培养制度和比较完整的硕士研究生课程体系。但是随着我国社会主义现代化建设的飞速发展以及科学技术的不断进步,对研究生教育的要求和标准也在逐步提高。2005年我校硕士研究生培养实行学分制、调整培养方案同步,学院针对研究生培养过程中存在的主要问题,广泛听取各方面的意见,经过反复论证,调整了研究生课程设置,形成了新的带有探索性质的培养方案。本文是对学院在硕士研究生培养方案的修订、新方案实施的一些思考,并对如何保证硕士生课程授课质量谈一些初步体会。

一、优化培养方案,整合课程内容,完善研究生的知识结构

在硕士研究生的培养过程中,课程学习是不可或缺的环节。我国硕士研究生课程主要分为学位课和专业课两大类,其中学位课是本专业研究生必须掌握的基础知识。专业课则是在学位课的基础上,结合各专业学科领域的研究方向所开设的学习课程,其目的是引导研究生尽快进入该学科的研究领域。

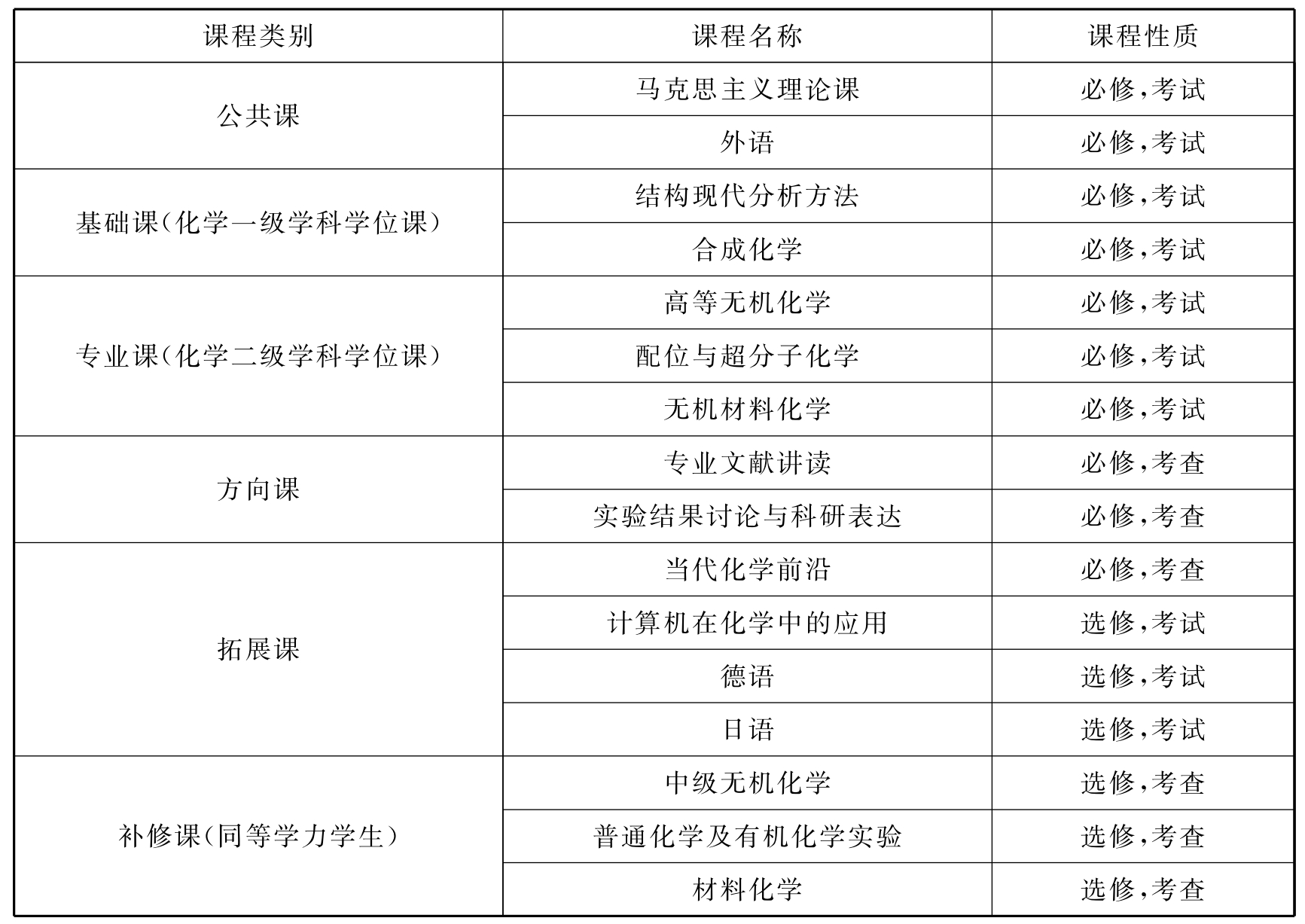

当前科学技术发展的一个显著特征是学科之间相互交叉渗透,传统的、主要按照二级学科设置的硕士研究生课程体系显然已不能满足这一要求。另一方面随着硕士研究生的扩招,学生整体素质较之以前明显下降。学生的学科基础知识薄弱,实验动手能力不强,进行实验时没有想法,这是导师们经常抱怨的情况,也是学院一直在思考要好好解决的问题。针对以上两方面的问题,学院在修订硕士研究生培养方案时,大幅度调整了课程结构(调整后的课程设置见表1),主要在三方面进行了改革。

表1 调整后的课程设置(以无机化学专业为例)

为了夯实硕士生的专业理论基础,培养出理论基础扎实又有较宽相关领域知识的研究生,开设了两门按照化学一级学科设置的学位课。其中“结构现代分析方法”课程系统讲授谱学方法、X射线单晶结构分析方法的原理及其在化合物结构分析中的应用,是由原来分散在各二级学科的相关课程整合而成。“合成化学”则主要由原来的无机合成课与有机合成课合并而成。(www.chuimin.cn)

学院中各专业的硕士研究生不能只熟悉与自己研究论文相关的知识,还应了解化学各学科的发展动态。因此在拓展课中增加了“当代化学前沿”必修课程,由学院选择18位科研一线的教授,结合自己的科研方向,讲述学科前沿。学院还不定期地邀请国内外知名学者举办学术报告,以增加研究生的信息量,促进知识的交融。

为了提高研究生的实验动手能力和科研能力,在总学分不变的前提下,减少了课堂教学课程的数量,将方向课纳入导师名下,由导师通过每周的研讨组会指导完成。

二、课程培养方案改革的保证措施

新课程培养方案实施后,学院采取了一系列措施,确保研究生课程建设高水平完成。

基础课(化学一级学科学位课)成立授课小组。授课小组由学院选派相关领域具有较高造诣的2~3名教授组成。精心组织课程内容,注意研究生课程与本科生课程的内在联系和区别,避免课程的重复或脱节,完善研究生的知识结构。

研究生专业课的设置和讲授则明确要求帮助研究生完成从基础理论学习到专业研究的转变。授课采用讨论式、报告式,不搞“满堂灌”。使学生了解研究生阶段的课程学习绝不仅仅是被动地接受知识,更要学会如何把学到的基础性知识融会贯通到专业研究中去。

对于方向课,要求研究生从研一的第二学期开始在导师的指导下阅读相关文献,利用课余时间进行力所能及的实验训练,并参加每周例行的研讨组会。在组会中由听文献讲读开始,到做实验报告,直到能够自由参加讨论。通过导师的言传身教以及科研氛围的熏陶,训练研究生具有严谨的学术作风并掌握科研的基本方法,培养研究生的创新思维和独立进行科学研究的能力。

为了防止导师因为工作任务重、事务繁杂等原因将方向课流于形式,学院建立了定期检查和抽查相结合的监督机制。同时鼓励研究方向接近和研究生数量较少的导师组合在一起,共同完成方向课。

研究生课程体系的改革以及研究生创新能力的培养是一项系统工程。通过三年的实践,化学院2006级硕士研究生的培养质量有了很大提高,学院制订的新课程培养方案得到了各位硕士生导师的肯定。

[1]邢媛,林淦生.对硕士研究生培养模式的思考[J].天津师范大学学报:社会科学版,2008(2):76-80.

有关21世纪化学类专业研究生教育成果与展望的文章

我们针对这些问题,在分析化学专业硕士研究生培养和相关专业课程的教学方面进行了一些探索性的改革。华东理工大学的分析测试中心是全校测试服务平台,主要承担研究生在科研工作中所需的样品测试任务。......

2023-11-28

改革研究生课程体系,提高研究生培养质量●摘要研究生课程教育是研究生培养的重要环节之一,它与本科生教育既有区别又有联系。为适应社会对人才的需求,近十年来我国研究生招生规模迅猛发展,在资金投入、师资力量没有显著提高的情况下,怎样保证研究生教育及培养质量已成为社会各界,尤其是高校、科研院所等研究生培养单位的高度关注。所以说研究生课程的建设、调整与改革直接影响到研究生的培养质量。......

2023-11-28

化学与生物信息学交叉人才培养模式的构建与成效●摘要本文主要从课程设置、教学内容、教学模式、师资队伍、教材建设等方面简要地介绍了化学与生物信息学交叉人才培养模式的构建与成效。本文从以下几个方面简要地介绍了近年来构建化学与生物信息学交叉人才培养模式的改革措施和成效。......

2023-11-28

化学教育专业研究生实践能力的培养●摘要通过多年实践探索,逐步形成了“以培养研究生实践能力为核心”的课程体系和研究模式;通过不同阶段的学习和训练,显著提升了化学教育专业研究生的实践能力,较好地适应了现代社会对研究生实践能力的具体要求。关键词化学教育、研究生、实践能力、培养近年来,华东师范大学化学教育专业毕业的研究生大多数顺利进入了高等学校、教研单位、出版社、普通中学等与教育关系密切的部门。......

2023-11-28

浅谈应用化学硕士研究生培养问题●摘要本文研讨了应用化学硕士研究生的培养问题;通过对目前我国应用化学类研究生教育模式的反思,提出了某些建议。关键词应用化学、硕士研究生、培养模式近年来,世界各国均提高了对研究生教育的重视程度,注重从战略高度调整与重塑其目标和结构,研究生教育已成为我国高等教育的重要组成部分。建立严格的考核制度,确保研究生的培养质量。......

2023-11-28

关键词化学、硕士研究生、课程设置、创新能力十七大报告中指出要“提高自主创新能力,建设创新型国家”,其首要任务就是大力培养创新型人才。为了使化学类专业硕士研究生更好地就业,为社会培养创新型人才,笔者认为在课程设置上应注意以下几个方面。其次,考虑到近年来化学类专业硕士研究生的就业方向,所学课程应该“基础厚、口径宽、知识广、重实践、有创新”。......

2023-11-28

构建基于创新能力培养的分析化学专业研究生课程体系●摘要研究生课程体系的合理构建是保证和提高研究生教育质量的重要因素。因此,构建基于创新能力培养的研究生课程体系,是我国研究生教育事业蓬勃发展的需要,是社会对高层次人才需求的必然结果。作为硕士生导师,我们承担了分析化学专业的多门研究生课程。......

2023-11-28

修订化学一级学科硕士研究生培养方案的若干做法●摘要本文介绍了西北大学化学一级学科硕士研究生培养方案修订过程中的若干做法。2000年以来,在教育部指导下,国内重点综合性大学的化学专业纷纷按照一级学科制订培养方案,这有利于培养研究生扎实的理论功底和宽阔的学科知识面。......

2023-11-28

相关推荐