“中而新”:新中国园林营造理念及其反思1解读“中而新”“中而新”这一短语,是1958年建设国庆“十大工程”之际由梁思成先生提出的。而在新中国的城市建设中,“中而新”不仅是以梁思成为代表的建筑学界所关注的问题,园林学界亦然。本书以“中而新”的思想理念为基本框架,关注与考察“中”(传统)与“新”(现代)在新时期园林设计实践中的各种具体表现形式,以期深化对新中国园林营造理念与实践的认识。......

2023-11-28

“园林革命”:“文化大革命”极左思潮下的造园

始于1966年5月、终于1976年10月的“无产阶级文化大革命”,是新中国发展历程中特殊的一页。“文化大革命”发动三年后,中国共产党第九次全国代表大会在其会议公报中激扬地宣告革命取得了“伟大的胜利”。然而,1971年的林彪事件客观上宣判了这场狂风骤雨般的政治运动的失败,其“主要论点既不符合马克思列宁主义,也不符合中国实际”[1]。虽然极左思潮从70年代初开始得到些许遏制,各项建设事业也有所恢复,但总的来说,这场历时10年、震惊世界的政治运动,给中国的现代化事业和人民生活带来了深重的灾难和无法估量的损失。与其他各行各业的发展受到冲击乃至瘫痪一样,风景园林建设事业在“文化大革命”中仿佛跌入万劫不复的深渊。10年间,园林绿地被破坏、被侵占司空见惯。据不完全统计,至1975年底,全国城市园林绿地总面积只及1959年的一半,比经济最困难的1962年还下降了28%,“真是不堪回首的一个时期”[2]。

虽然“不堪回首”,我们却不能因为今天对“文化大革命”的批判,而将它简单地往历史的敝篓一扔了事,这无助于对这一事件的历史理解。另一方面,由于不同的政治感情和社会经历,人们对“文化大革命”存在各种不同的理解,关于其思想理论、性质、目的、经验教训等难免众说纷纭。本文尝试在这种语境下对“文化大革命”极左思潮下的园林营造作一些初步的剖析和探讨。

1 “园林革命”的政治背景

“园林革命”是一批自称“无产阶级革命派”的人在“无产阶级文化大革命”的大旗下,在城市建设领域提出的口号之一[3],其政治哲学以“文化大革命”的思想与理论为基础,直接影响了“文化大革命”期间园林绿化的实践。

“文化大革命”的思想与理论之源可以追溯到1957年“反右”运动扩大化。嗣后,毛泽东在1962年9月召开的中共八届十中全会上提出“千万不要忘记阶级斗争”。“以阶级斗争为纲”遂成为“文化大革命”期间最流行的口号,并进一步发展为“无产阶级专政下继续革命”的理论,用以清扫党内走资本主义道路的当权派,批判“资产阶级反动路线”,厉行平均主义、消灭“三大差别”(即工农差别、城乡差别、体力劳动与脑力劳动差别)。

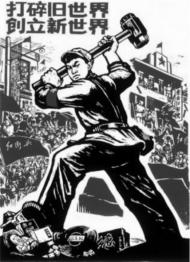

图51 “文化大革命”期间的一幅招贴画,写有口号“打碎旧世界,创立新世界”

基于同样的革命追求,曾经是“三座大山”[4]之一的“封建主义”也成为被讨伐的对象,即要“破四旧”——旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯,意图砸烂旧世界(图51)。但是,其实际所要求的是破坏而不是继承,更谈不上建设;与“破四旧”相对应的“立四新”则成为无源之水、无本之木。

此外,随着中苏关系恶化,在60年代初期的“中苏论战”中,前苏联被中共指责为对正统马克思主义进行歪曲、篡改,甚至否定,而走上了“修正主义”的道路。毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中说:“修正主义,或者右倾机会主义,是一种资产阶级思潮,它比教条主义有更大的危险性。[5]”其表现包括利润挂帅和物质刺激,是属于资产阶级法权的东西,是资本主义性质或容易变成资本主义性质的东西[6]。相反,“一穷二白”却被当做无产阶级先进性、优越性的表现。毛泽东早在“大跃进”期间发动农村开展人民公社运动时,即提到:

除了别的特点之外,中国六亿人口的显著特点是一穷二白。这些看起来是坏事,其实是好事,穷则思变,要干,要革命。一张白纸,没有负担,好写最新最美的文字,好画最新最美的画图。[7]

于是,勤勉、节俭、朴素被视作无产阶级意识形态的绝对要素,而好逸恶劳、休闲享乐、贪婪索取、铺张浪费等则被视作罪恶。这些在“文化大革命”的极左政治中被进一步发挥,而批判“经济主义妖风”,提倡“少花钱多办事”、“节约闹革命”等。

“以阶级斗争为纲”,反对“封资修”,即封建主义、资本主义、修正主义,理论上的终极目的是为了保持无产阶级政治意识形态的“纯洁”,保持党不变色。在社会价值观上,是对“私”的批判,对“公”的称颂;在经济发展观上,是嫌“富”爱“贫”、“富则修”;在文化审美观上,是拒绝奢侈品、强调艰苦朴素、突出阶级斗争,正如“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”[8]。可以看出,“文化大革命”所宣扬的某些理念或许有其积极意义,但不幸的是,极左思潮将理论与实践推向了自相矛盾、无法自拔的泥潭。

这些构成了1964年9月国务院转发机关事务管理局《关于取消机关、企事业单位摆放盆花的报告》要求处理盆花的政治背景。毛泽东对此在与汪东兴(1916—)的一次谈话中说道:

摆设盆花是旧社会留下来的东西,它是封建士大夫阶级、资产阶级、公子哥儿,提笼架鸟的人玩的。那些吃了饭没有事情做的人,才有闲工夫养花摆花。全国解放已经十几年了,盆花不但没有减少,反而比过去发展了,现在要改变!……今后庭院里要多种树木,多种果树,还可以种点粮食、蔬菜、油料作物。北京市的中山公园和香山,要逐步改种些果树和油料作物。这样既好看,又实惠,对子孙后代有好处。[9]

“盆花”成为批判“封资修”的一个对象和媒介;“生产”问题得到强调,因为这和艰苦奋斗、勤勉朴素相关,也是改变“一穷二白”的经济形势的必需。1965年6月,建工部召开了第五次城市建设工作会议,会议纪要传达了类似的革命信号:“公园绿地是群众游览休息的场所,也是进行社会主义教育的场所,必须贯彻党的阶级路线,兴无灭资,反对复古主义,要更好地为无产阶级政治服务,为生产、为广大劳动人民服务。”[10]

这些园林绿化的政策与思想集中反映了“以阶级斗争为纲”、“抓革命,促生产”、“先生产,后生活”的政治意识形态导向,并提出了“取消盆花和庭院工作革命化”、“砸烂盆花闹革命”、“不砸盆花不革命”等口号。

当时的国际形势也颇为严峻。1964年5月之后,苏、美加紧了对中国的军事威胁,于是中共中央决定对国民经济作重大的区域性布局调整,提出了重点开发和建设西部的战略,即开展“三线”建设。毛泽东提出了“备战、备荒、为人民”的口号。1969年3月,在中苏边境的乌苏里江上爆发了珍宝岛战役,毛泽东又提出了“深挖洞、广积粮、不称霸”的战略方针。这些都严重影响了园林绿化事业的发展。

2 “园林革命”的实践

2.1 “破旧立新”

园林绿化具有环境美化的功能、休闲游乐的属性,满足审美的需要、提供精神的愉悦,却显然与“文化大革命”的意识形态格格不入——它们被冠以“桃红柳绿毒害人”、“小桥流水封资修”、“封资修大染缸”等标签,称“公园是资产阶级遗老遗少的乐园”。在“破旧立新”的口号下,掀起了砸盆花、铲草坪、拔开花灌木的风潮,园林绿化惨遭浩劫。例如北京天坛公园价值数百元的南洋杉被毁坏;北海公园100多盆多年生朱锦牡丹被铲除;北京动物园10盆养了几十年的大昙花被破坏;北京植物园至1972年,4000多种植物仅剩300余种等等。文物古迹也遭到严重破坏,在“破四旧”的运动中,颐和园长廊上的画楣子被拆,22座铜佛,607座泥佛、木佛、磁佛被毁[11];杭州“西湖十景”的“柳浪闻莺”、“断桥残雪”等碑刻均遭捣毁……真是不胜枚举。教育领域也难逃千疮百孔的噩运,“取消盆花和庭院工作革命化”的指示提出后,作为当时唯一的高等教育园林专业,北京林学院园林专业被视作“封资修”的典型,于1965年7月被迫停办,骨干教师在“文化大革命”中被残酷批斗,受到严重摧残。

公园中一些代表革命传统、反映人民新生活的景点也在破坏之列。1968年,北京陶然亭公园内的高石墓——高君宇(1896—1925)、石评梅(1902—1927)之墓——墓碑被推倒砸坏,所幸高、石遗骸受邓颖超(1904—1992)嘱托,送八宝山革命公墓保存。也许,高石墓不仅记载了革命的传统,更含有“享乐主义”的可疑成分——1956年周恩来总理(1898—1976)曾指示“革命与恋爱并不矛盾,留着它对青年人也有教育”[12],要求对高石墓加以保护,却显然已不合时宜。公园内于1954年7月在东湖南岸建成的露天舞池也被彻底夷平——舞池供游乐、享乐,同时是早年学习前苏联的产物,更与“修正主义”联系在一起。上海和平公园为纪念新中国成立10周年于1959年落成,且因之命名“和平公园”的大型石雕和平鸽也未能幸免于难——“文化大革命”的革命理念给人们的思想带来了极大的困惑与混乱。

破坏之后的“建设”简单、粗糙。颐和园内的一些园林建筑损毁严重,“过去闭塞、迂迴曲折的院落,曾使游人迷失的道路,现在也拆建成开朗畅通的过道”[13]。相似地,1967年,上海人民公园内平山填河,砍掉大批花灌木和花卉,为了不让资产阶级在后面“藏污纳垢”,在园中央开辟了一条南北向、宽15米、长200米的主干道,在园东部从1号门到4号门辟建两条次干道,路旁列植悬铃木等高大乔木[14],完全抹杀了公园原有的面貌。似乎开敞、一览无余是无产阶级革命胸襟和情怀的写照,而“黑暗”、“阴暗”则是旧社会的代名词,必须弃绝和颠覆。这让人想起60年代考虑天安门广场扩建时的“收”、“放”之争[15],毫无疑问,其后的扩建是按照“放”的思路进行的。

另有一些由于“备战”需要而进行的“建设”。1969年8月27日,中央决定成立全国性的人民防空领导小组和各省、市、自治区的人民防空领导小组,许多公园或单位庭园绿地成为人防工事的基地或出入口。例如,陶然亭公园的人防工程始于1970年10月,1972年8月结束,共堆土15万立方米,最高处达20米,平均高18米[16]。在上海,人民公园、交通公园、绍兴儿童公园、静安公园等都因构筑地下防空工程在70年代初被迫停止开放。显然,这些游赏、休闲空间的损失与破坏在当时并不值得可惜,因为艰苦奋斗、承受困苦是树立正确思想、确立革命意识的需要;而“破旧立新”之“新”,和行业实践及其知识、技能完全无关。

2.2 结合生产

“园林结合生产”的口号是“大跃进”背景下在1958年2月建筑工程部召开的第一次全国城市园林绿化会议首次提出的。如果“结合生产”在“大跃进”期间是力图消灭“三大差别”而进行的城市乡村化的一种努力以及在全民炼钢、“十五年超英,二十年赶美”的宏愿下,为实现强国梦所作的努力的一部分,在“文化大革命”期间,“结合生产”则被提升为“社会主义园林”建设的准则和绝对要求。此时所关心的首先是意识形态的纯正:

园林结合生产,是社会主义城市园林建设的重要方针。……进一步明确和贯彻执行毛主席有关一系列园林绿化的指示,明确园林绿化必须为无产阶级政治服务,为社会主义生产建设服务,为劳动人民生活服务的方向。广大园林工人和干部深深懂得园林结合生产不是单纯的技术问题,也不是一时的权宜之计,而是社会主义园林区别于封建主义、资本主义、修正主义园林的一个根本标志,是个方向路线问题。[17]

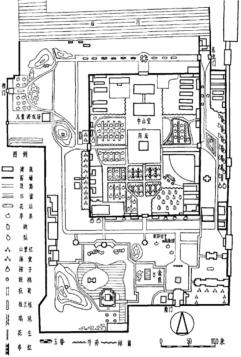

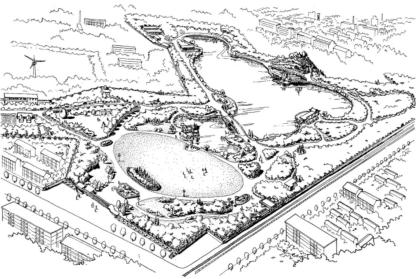

图52 北京中山公园“园林绿化结合生产”平面示意图(20世纪70年代)

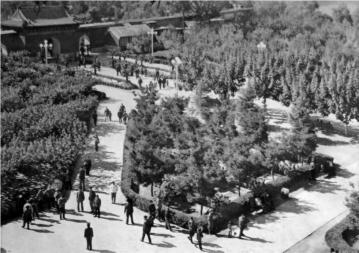

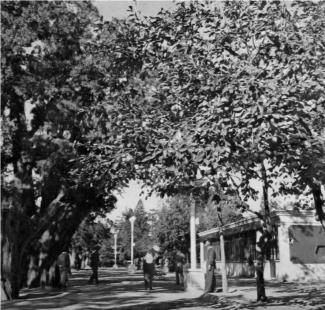

为响应毛主席关于园艺工作的指示,北京中山公园进行了一系列“结合生产”的布置:中心内坛是“生产”的重点,其东南角为桃树林,中央干道两侧植山里红树群,其余地块是几片苹果树林;在西坛门外和南坛门外分别沿坛墙双行栽植了金星海棠树和柿子树;果树间种药用植物,在山里红树群中有鸡冠花、苹果树群中有杭菊、板蓝根和芍药,在树荫较浓的后河花坛栽玉簪等(图52)。每到春季,桃花、苹果花争艳,而到秋季,墙里是又红又大的苹果、一串串的山里红,墙外是金黄色的柿子,展现出一派社会主义欣欣向荣的丰收景象(图53,图54)。与“大跃进”期间一般建设封闭式的果园不同,此时果园围以矮栏杆、绿篱,是为“开放式”,以亲和群众、走“无产阶级路线”,也被认为是社会主义园林风貌的体现[18]。相似地,南京、杭州、南宁、新会县会城等地也都根据各自条件布置了各种有经济价值的植物[19]。

图53 北京中山公园中心内坛景色

图54 北京中山公园南坛门外丰收的柿子树

结合生产“既好看,又实惠”,有些学者认为这些并没有使城市环境造成什么损失和破坏[20]。但是,早先在“大跃进”失败后的三年困难时期(1959—1961),为响应“以农业为基础,大办粮食”等号召,在园林绿地中发展生产正是解决粮食短缺问题、“粮食少不够吃”的尴尬局面的权宜之计,以至于出现对城市“只绿不红”的批评[21]。而在“文化大革命”中,许多地方为了“结合生产”而导致环境质量的损失和美学价值的丧失更有过之而无不及,例如福州西湖公园沦为五七农场,汕头中山公园变成养猪场等等。

另外,公园绿地被蚕食,而成为名目繁多的“生产单位”用地:陶然亭公园在1967年和1970年分别被千祥皮鞋厂、市革制品厂侵占218平方米和900平方米[22];上海陆家嘴公园于1972年沦为市公交公司汽车五场而废止[23];沈阳沙山公园被10个单位瓜分殆尽,毁树8000多棵,以致景物全非[24];佛山中山公园先后被棉纺厂、体委侵占和蚕食,石湾人工湖公园被工厂等单位侵占、蚕食达2.25公顷[25];南京清凉山公园被南京市自来水公司修造厂占用,徒显颓败,不堪入目等等,不一而足,以致有游人发出感叹:“工厂为什么办到公园里去了?”[26]

“结合生产”政策是特定政治、经济条件下的产物,其极端化最终消解、否定了园林绿地以绿色植物为主造景的基础,偏离了现代园林绿化建设的主旨。1986年10月,城乡建设环境保护部城市建设局召开全国城市公园工作会议,正式否定了“园林绿化结合生产”作为园林绿化工作的指导方针。

2.3 “红色园林”

对园林绿地的侵蚀与破坏不仅是“物质上”的,也有“文化上”的,许多公园或景点的旧名被更新:北京香山公园改名“红山公园”;上海复兴公园改为“红卫公园”;石家庄解放公园更名“东方红公园”;福州西湖公园改称“红湖公园”;颐和园的佛香阁改为“向阳阁”,体现了“毛主席是我们心中的红太阳”的时代呼声——“红色”表达了“文化大革命”极左政治所要求的纯粹的意识形态。另外,北京北海公园改作“工农兵公园”以反映“文化大革命”所标榜的群众基础;广州海幢公园改为“立新公园”以响应“破旧立新”的口号;合肥逍遥津公园更名为“东风公园”,则呼应了毛泽东1957年“在莫斯科共产党和工人党代表会议上的讲话”中提到的:“我认为目前形势的特点是东风压倒西风,也就是说,社会主义的力量对于帝国主义的力量占了压倒的优势”等等。

显而易见,取乎文字进行园林创作、表达园林意境原本是传统园林表现“诗情画意”的主要途径。这种传统在“文化大革命”中成为一种手段用以表达新的革命理想。如此,要画最新最美的画图的“白纸”本不纯粹,上面已然写满了厚重却沉重的、被视作“四旧”的传统。

3 园林文化的逐步回归

1968年8月,前苏联因入侵捷克而被中国斥为“社会帝国主义”。次年3月的珍宝岛事件使中苏关系进一步恶化。为寻求中国在国际共产主义运动中的主导地位,抵御来自前苏联的军事威胁,并赢得在国际政治舞台上的主动,中共中央在1970年9月的第九届二中全会公报中提出中国的外交政策是建立在“不同社会制度的国家和平共处”的原则基础之上,以缓和与美国的外交关系——当时只有美国是能与前苏联抗衡的世界一极。该政策直接促成了1971年4月的“乒乓外交”、10月中国恢复在联合国的合法席位以及1972年2月尼克松总统访华。国际交往活动的开展产生了改善城市形象的需要,“为革命养好花、种好树”的方针正是在这样的背景下提出的。一定程度上,“旧文化”不再成为禁忌,园林绿化业务工作又逐步开展起来。(www.chuimin.cn)

图55 上海天山公园平面(20世纪70年代)

一是根据政治需要而进行大使馆的绿化,以及公共建筑、一些重点开放单位、临街单位、国宾馆、大饭店等的绿化;二是街道绿化受到重视,提出做到路路有树、院院有树,实现“普遍绿化”;三是谨慎缓解对盆花的禁令,安排花卉生产、增加摆花插花,但以政治用花和外事用花为主;四是公园建设方针的转向,提出了“公园要办,园林事业要发展”的政策,对公园建筑和设施,尤其是古建筑,逐步进行维修,对一些公园也进行了改建,例如上海天山公园(原法华公园)1973年改建,融合了前苏联文化休息公园功能分区的规划设计方法与中国传统造园借景寄情、依景构园而设置景区的处理。公园中轴线从南到北依次是入口广场、大草坪、荷池、大湖、水榭、堆山,在空间上构成收放交替、移步换景的序列;儿童园、青少年活动区、老年人游憩区等分布在中轴两侧。显然,关注风景品质的中国造园传统居于主导地位,同时兼顾某些现代的功能需求,这表现了现代公园规划设计中再现造园传统的一种方式(图55,图56)。

图56 上海天山公园鸟瞰图

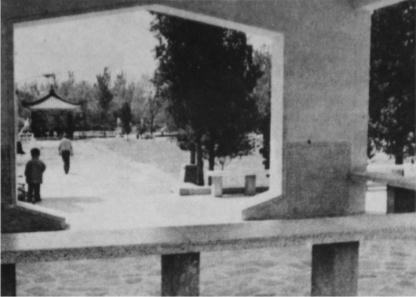

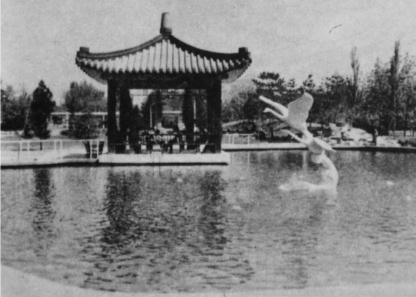

粉碎“四人帮”后,顺乎广大民心的要求,正常的园林工作迅速恢复起来,日坛公园在汪菊渊先生的指导下,于1978年在其东南部辟新园“曲池胜春”接待中外游客,园林基于原有坛庙的空间格局,布局结合自然式与规则式,以障景、对景、框景等传统造园手法,运用现代工程技术和现代建筑材料,创造了民族形式与现代风格融合的新园林,成为园林新时代来临的标志(图57,图58,图59)。

图57 北京日坛公园“曲池胜春”平面图

图58 “曲池胜春”中的对景处理

图59 “曲池胜春”中的池岸方亭和白天鹅雕塑

4 结语

“文化大革命”的理论基础是荒谬的,从根本上颠覆了园林绿化工作的基础、实质和主旨,对于园林绿化的建设与发展来说实为一场劫难。这一时期园林绿化的理论与实践与这场运动一样,有着诸多悖论:为了使园林成为体现无产阶级政治的场所,园林被视为“封资修大染缸”而加以批判,却又不得不时常以过去的“旧文化”为基础,表达新的革命理想;要“砸烂盆花闹革命”,但盆花却可因政治之需而加以采用——砸烂盆花符合当时“园林革命”的政治需要,却无视、甚而违背了日常的审美需求;宣称“桃红柳绿毒害人”,却在结合生产中,既要“实惠”又要“好看”,既要“经济”又要“观赏”;要批判“修正主义”的“苏联经验”,其经验却在新园林设计中有迹可寻;更有甚者,近现代中国革命所承传的革命文物也可以是革命的对象。这些说明在现代园林绿化发展过程中基于本国文化进行新的建设的必然性;在强调自力更生、保持自身文化特色的同时,与外来文化交流、互动的必要性;并应承认熟识园林文化、造园技艺的专业人士在行业发展、园林绿化建设中的主导地位。

【注释】

[1]《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,1981年6月中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议通过。

[2]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:9.

[3]其他还包括“建筑革命”、“城市规划革命”等。

[4]新民主主义革命时期(1919—1949),帝国主义、封建主义、官僚资本主义被称作“三座大山”。

[5]毛泽东.关于正确处理人民内部矛盾的问题(一九五七年二月二十七日)∥毛泽东选集(第五卷).北京:人民出版社,1977:392.

[6]胡乔木1980年6月14日同《关于建国以来党的若干历史问题的决议》起草组的谈话。参见:张化,苏采青.回首“文革”.北京:中共党史出版社,2000:68.

[7]毛泽东.介绍一个合作社.红旗,1958(1):3-4.

[8]毛泽东1961年所作七绝《为女民兵题照》末句。

[9]华南工学院教工红旗.陶铸在建筑领域的罪行批判集.广州:华南工学院,1967:2.

[10]汪菊渊.我国城市绿化、园林建设的回顾与展望.中国园林,1992(1):17-25.

[11]北京市园林局园林建设史编委会.北京园林大事记,下册(1966—1982).北京:北京市园林局,1984:69.

[12]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:北京林业出版社,1999:29.

[13]颐和园宣传组.颐和园改革通信.园林革命,1968(5):12-13.

[14]《上海园林志》编纂委员会.上海园林志.上海:上海社会科学院出版社,2000:111,377.

[15]吴良镛,郑光中.北京天安门广场——长安街规划追忆∥左川,郑光中.北京城市规划研究论文集(1946—1996).北京:中国建筑工业出版社,1996:148-152.

[16]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:北京林业出版社,1999:35.

[17]杭州市园林管理局.园林结合生产好,西湖风景面貌新.建筑学报,1976(1):44-48.

[18]北京中山公园管理处园艺班.园林结合生产大有可为.建筑学报,1974(6):30-33.

[19]北京北海景山公园管理处,云南林学院园林系.园林绿化结合生产.北京:中国建筑工业出版社,1979.

[20]华揽洪,著.重建中国——城市规划三十年(1949—1979).李颖,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:206.

[21]北京建设史书编辑委员会.建国以来的北京城市建设.内部资料,1986:353.

[22]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:北京林业出版社,1999:29,34-35.

[23]《上海园林志》编纂委员会.上海园林志.上海:上海社会科学院出版社,2000:111,377.

[24]王启星.沈阳园林仍在遭受破坏.人民日报,1980-03-22.

[25]杨敏辉,周贱平.话绿化回顾历史名城,迎挑战创建园林城市——佛山市绿化建设回顾、问题与对策.中国园林,1997(6):33-36.

[26]林晓侠.工厂为什么办到公园里去了.人民日报,1978-06-09.

有关中国现代园林:历史与理论研究的文章

“中而新”:新中国园林营造理念及其反思1解读“中而新”“中而新”这一短语,是1958年建设国庆“十大工程”之际由梁思成先生提出的。而在新中国的城市建设中,“中而新”不仅是以梁思成为代表的建筑学界所关注的问题,园林学界亦然。本书以“中而新”的思想理念为基本框架,关注与考察“中”(传统)与“新”(现代)在新时期园林设计实践中的各种具体表现形式,以期深化对新中国园林营造理念与实践的认识。......

2023-11-28

论“绿化”1从传统“园林”到现代“绿化”我国传统园林经历千百年发展,无论皇家园林还是私家园林,精益求精,臻于极致。笔者认为,在这其中,“绿化”堪称传统“园林”的一种现代化过程和形态。这些事实提示我们将“绿化”概念及其实践放在中国园林传统与文化“现代化”的背景下追溯其历史源流与本质内涵。显然,“绿化”一词所表达的这两层含义至少已存续数千年。与上述对“绿化”词性的考量相应,本书主要关注后两者。......

2023-11-28

比对这两个词组,“风景”与“景观”相似,“园林”与“设计”不同。显然,“园林”属于更具涵盖性和历史感的学术范畴。如此,“正名”问题伴随着近现代以来中国园林的发展历程。对于“园林”这一耳熟能详的传统概念的深入理解,则是剖析、认识中国园林在这一历史进程中各种纷繁错综问题与现象的一个关键。“园林”因之暗示并揭示了园林营造包含着随时间生长的过程,也包含了人为干预的因素和规划设计的过程。......

2023-11-28

现代风景园林在其产生与形成的过程中,与现代建筑的一个最大的不同之处是,现代风景园林在发生了革命性创新的同时,又保持了对古典园林明显的继承性。现代园林在扬弃古典园林自然观的同时,又有自己新的拓展。现代园林设计顺应这一趋势,在保持园林设计观赏性的同时,从环境心理学、行为学理论等科学的角度,来分析大众的多元需求和开放式空间中的种种行为现象,对现代园林进行了重新定位。......

2023-08-20

论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

“绿化祖国”:新中国的园林绿化愿景“绿化祖国”是新中国成立后发动全民植树造林的一个口号,最初在《人民日报》1956年2月17日的社论中正式提出[1]。本书将乡村与城市一并探讨,试图对“绿化祖国”运动发生的背景与过程进行较为全面的剖析与再评估。发展生产与自力更生相关,力求平等与集体主义相应,勤俭节约与艰苦奋斗相联,所有这些统领于政治的觉悟与意识形态的诉求,决定了“绿化祖国”运动的背景及其实践。......

2023-11-28

本书主要探讨“苏联经验”对如此广泛的风景园林实践与研究内容的影响,在新中国成立后特定的社会、政治、经济条件下,其实际操作、运用中所凸显的困难与相应的修正,从而探讨“苏联经验”在中国园林现代化过程中的得与失,及其经验与教训。......

2023-11-28

《寂静的春天》是一本具有深远意义的书,它的影响远远超过了作者对它的最初期望,它掀起了一场环境革命,我们可以把它称之为触发人类觉醒的第一次环境革命。在人类出现以前,昆虫作为大自然众多生命的组成部分,与自然界和谐共处。DDT这种用途广泛的使用看起来并没有造成直接损害,因此,人们误以为它是一种无害的药品。威胁人类健康的DDT再者,杀虫剂是没有辨别能力的,它消灭人类希望控制的昆虫的同时,也危害了其他一切生物。......

2023-10-28

相关推荐