论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

“绿化祖国”:新中国的园林绿化愿景(1)

“绿化祖国”是新中国成立后发动全民植树

造林的一个口号,最初在《人民日报》1956年2月17日的社论中正式提出[1]。是年3月1日,毛泽东(1893—1976)在《中共中央致五省(自治区)青年造林大会的贺电》中重申“绿化祖国”,并亲笔题词(图29),赋予植树造林非同寻常的政治意义。

图29 毛泽东1956年题词“绿化祖国”

对于“绿化祖国”运动的研究,迄今仅有杰克·威斯特比(Jack C.Westoby)在20世纪70年代末着重探讨了乡村地区的植树造林情况[2],他肯定了“植树造林”的成果,其结论显示了“文化大革命”(1966—1976)的政治感召力;笔者于2009年发表的分析文章揭示了风景园林行业对于“绿化祖国”口号的不同理解,即行业实践主要关注城市绿地的规划与设计,该研究疏于对“绿化祖国”运动所形成的社会与环境效益的评价[3]。本书将乡村与城市一并探讨,试图对“绿化祖国”运动发生的背景与过程进行较为全面的剖析与再评估。研究通过解读第一手文献,揭示不同绿化类型及其实践的发展历程,并探讨相关政策对社会与环境的影响。

1 “现代”的绿化实践与基于农业的意识形态

虽然“绿化”作为一个现代术语,用以推动新时期的建设,但是“绿化”——抑或其最初的本意,植树——显然已实践了数千年。它被视为实现农业生产自给自足的必需,而农业自公元前2世纪开始便是中国经济的支柱[4]。一些西方观察家甚至认为在中国这种植树绿化与农业之间的紧密联系是世界上绝无仅有的[5]。

近代以来,由于西方帝国主义的侵略,对于中国而言,“现代化”不仅仅意味着要成为现代的国家,而且是政治上、经济上强盛的国家。在这种寻求发展与进步的背景下,绿化与农业的关联被提升到新的高度,“绿化”成为现代化愿景的一部分。1894年,孙中山先生(1866—1925)即在《上李鸿章书》中提出:中国欲强,须“急兴农学,讲求树畜,速其长植,倍其繁衍”[6]。植树与农业发展的关联更由于毛泽东“农村包围城市”的政治、战略战术思想中对农村的重视而得以强化。早在1934年,毛泽东即指出:“农业生产是我们经济建设工作的第一位……森林的培养,畜产的增殖,也是农业的重要部分。”[7]

新中国成立之后的政治意识形态与农业的经济背景有着持续而根本的关联,而占中国人口大多数的农民正是中国社会主义革命胜利最重要的决定因素之一[8]。这种基于农业的意识形态充分体现在1955年底农业合作化高潮形势下起草的《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》(后简称《农业纲要》)之中,其中植树(或绿化)的实践途径也相应体现了新时代的精神:

从1956年起,在12年内,在自然条件许可和人力可能经营的范围内,绿化荒地荒山。在一切宅旁、村旁、路旁、水旁,只要是可能的,都要有计划地种起树来。为此,必须依靠农业合作社造林,实行社种社有的政策。……种树,除了用材林(包括竹林)以外,应当尽量利用一切人力和城乡空地,发展果木、桑、柞、茶、漆、油料等经济林木。……[9]

《农业纲要》中的宅旁、村旁、路旁、水旁的植树绿化被归纳为“四旁绿化”,这强调了尽可能广泛实行绿化的需要,似欲囊括各种可能的绿化类型。尽管有美好的愿景,“四旁绿化”的口号同时暗示绿化并非是一种有计划经营景观、塑造空间的实践,而是对建成环境进行填补剩余空间的后续手段。但正是这种革命豪情和对宏伟图景的展望,使1956年“绿化祖国”的伟大号召应运而生,以推动植树造林的全国性群众运动[10]。

“依靠农业合作社造林”,即通过合作化、群众运动进行植树绿化,反映了力图通过大众参与、构建人人平等的社会的理念。此外,将树木视为“我们自己”[11]的绿化成果,体现了新时期建造家园的责任感以及自力更生的精神,同时彰显了社会主义条件下人民“当家作主”的新身份认同。对于树木经济价值的关注体现了新中国成立后普遍进行社会主义大生产的背景。值得注意的是,“尽量利用一切人力和城乡空地”的要求,在城市中也纳入林木生产的内容,换言之,城市也要为农业的发展做出贡献。城市与乡村在此被等同看待,反映了平均主义的理念。而生产不仅对于建设社会主义的经济基础举足轻重,而且更需要用以体现政治意识形态中所强调的自力更生精神。在延安时期(1935—1948),鉴于陕北的贫穷落后和国民党的资源封锁,毛泽东曾提出著名的口号:“自己动手,丰衣足食。”[12]。于是,发展生产与革命精神联系起来,所采取的行动是否有利于发展生产成为一种社会主义的评价标准。

再者,由于发展生产是为了克服经济困境,于是在资源短缺的情况下,艰苦奋斗的精神显得尤为重要,这在“百废待兴”的新中国更是如此。解决民生、发展经济,甚至最终解放中国人民都需要这种精神,正如毛泽东在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告中所说:“中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”[13]植树绿化,进而营造园林的活动与文化休闲、身心愉悦相关,因而在这样的思想观念之下,时常受到制约或贬抑。

发展生产与自力更生相关,力求平等与集体主义相应,勤俭节约与艰苦奋斗相联,所有这些统领于政治的觉悟与意识形态的诉求,决定了“绿化祖国”运动的背景及其实践。

2 乡村绿化:从“绿色长城”到“绿海”

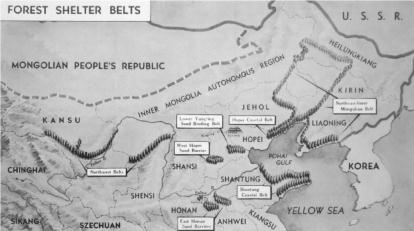

虽然直到1956年才提出“绿化祖国”的口号,但是新中国成立之初即有建设“绿色长城”的愿景。显然,这是类比始建于春秋战国时期、用以抵御北方外族入侵的万里长城。万里长城的建造用于军事目的,而“绿色长城”被构想为一系列相互联系的林木种植,以抵御自然灾害(图30),从而保障农业的发展。它能够蓄水保土、抵御干旱、控制洪泛;林木种植也能为“社会主义建设”进行木材生产,同时塑造悦目宜人的乡村景观[14]。

图30 植树造林的“绿色长城”示意图

由于万里长城早已成为中国的象征之一,新中国成立后以它进行的各种类比——诸如被确立为国歌的《义勇军进行曲》和上述的植树造林活动——显然彰显了新生的社会主义国家的力量与新的身份认同。对文化传统的回溯也体现在发出“绿化祖国”号召后的“绿海”蓝图之中:“实现了12年绿化祖国的规划,祖国的自然面貌将发生根本的改变,辽阔的土地将成为一片绿色的海洋。”[15]它构想了“绿化祖国”运动应有的广阔尺度,而成为该运动的另一个绿色愿景。在中国文化中,该词组显然渊源于“四海”,而后者与“天下”同义,用以指代全世界[16]。这也吻合、呼应了毛泽东的宏伟眼界,而不断寻求更高的目标[17]。“绿色长城”与“绿海”都是对传统文化的再诠释,以符合新时期的建设需要,而由前者到后者的理念更新则体现了绿化愿景的微妙变化,即从防御灾害的实用功能性到宏大尺度的象征写意性。

20世纪50年代植树绿化的成果是显著的:据报道,1951年春造林50万亩,多于国民党“反动统治”期间(1927—1949)的造林面积总和[18],1953年也是如此[19];截至1954年年中,河南东部、河北西部以及我国东北、西北地区,共造林162.5万亩,为5200万亩耕地提供庇护;截至1955年,55万亩防护林从内蒙古东部绵延至东北三省,使近邻农田的产量翻了5倍[20]。

以上这些仅仅是20世纪50年代期间造林的部分成果,加之其他建设领域的成就,形成了建设社会主义国家的一种乐观心态与坚定信心,并继之以“大跃进”高潮(1958—1960),似乎要在一夜之间实现共产主义。在这种背景下,广阔的“绿海”自然成为所热衷的绿化愿景,并展望“百亩林”、“千亩林”、“万亩林”[21],意欲“由四旁绿化到全境绿化”[22]。然而,这种宏伟的愿景通常与乌托邦式的空想相连,仅仅凸显了实现愿景的紧迫性,而缺乏对具体操作实际结果的重视。“大跃进”期间关于植树造林的文献记录缺乏可供严谨分析的可靠性,特别是统计数据常常被盲目夸大,实为一种虚构的跃进,而非真正的现实。现在普遍认可当时植树的数量的确可观,但由于后续养护不当或缺失,导致存活率普遍偏低。

而更重要的是,这种对于种树的特别强调似乎掩盖了新中国成立后的经济基础其实是重工业,而非农业(以及与之相关的林业)这一事实。尽管毛泽东认可发展农业与轻工业的重要性,他也强调“我国的经济建设是以重工业为中心”[23],这也是确立国际地位的需要。“大跃进”期间“以钢为纲”的方针作为经济政策的一部分,即力图在钢铁和其他重工业产品的产量方面“十五年内超过英国,二十年内赶上美国”。经济建设重点的转向削减了造林绿化的效果,因为大量的树木被砍伐用作炼钢的燃料。在希冀获得昔日“中央之国”国际地位的愿景下,工业的重要性甚于林业与农业,这显示了两种不同的“现代化”诉求之间的难以调和的关系。

20世纪60年代初,“大跃进”的失败导致了国民经济危机,也直接引发了三年困难时期(1959—1961),乌托邦的理想因之逐渐退却。和其他许多经济领域的建设一样,植树造林活动在“调整、巩固、充实、提高”八字方针的指导下,变得务实、谨慎。1964年发出的“农业学大寨”号召成为推动造林绿化的另一契机。作为乡村建设的样板,大寨充分体现了植树造林对水土保持和农业生产的作用,同时由于村党支书的有力组织,它免于“大跃进”运动期间全民炼钢对植树造林的负面影响。大寨村的建设也显示了群众运动、集体主义和自力更生的力量[24]。“文化大革命”期间,大寨有着持续的建设,“绿化祖国”运动也相应有正面的报道:

在毛主席的无产阶级革命路线指引下,全国人民掀起了大规模的群众性的植树造林运动,取得了很大成绩。现在不少地方已经出现了荒山披绿装,沙漠变绿洲,“四旁”树成荫,农田林网化的景象,对于促进工农业生产建设发挥着显著的作用。特别是经过无产阶级文化大革命,在波澜壮阔的“农业学大寨”的群众运动中,毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召,越来越深入人心,变为广大群众的自觉行动。社会主义林业建设的形势越来越好。[25]

与杰克·威斯特比(Jack C.Westoby)的正面评价相似,一些其他的外国观察家也基于他们所能接触到的个别造林绿化典型,认为尽管“大跃进”和“文化大革命”为整个国家带来了巨大的损失,但植树造林的成就还是可圈可点的[26]。

可观的造林成果也反映在后期出版的一些统计资料中[27],但实际情况远非如此,特别是将当时全国木材生产和农村烧柴对林木的消耗计算在内的话。例如在长白山林区,20世纪70年代初的林木砍伐量是“大跃进”炼钢期间砍伐量的5倍有余[28]。另外,在“文化大革命”宣扬意识形态纯正和无产阶级革命精神的极左政治下,“绿海”蓝图时不时得到强调[29],而“绿色长城”愿景几乎销声匿迹了[30]。于是,尽管有持续的努力进行造林绿化,直至“文化大革命”末期,中国的森林覆盖率基本处于逐年下降的状态,这可以从另一些最近的出版物得到证实[31]。截至改革开放前夕,“绿色长城”并未很好地实现,“绿海”蓝图也仅仅是美好的愿景。

3 城市乡村化:关于“生产”问题

在《农业纲要》提出城市绿化中的生产问题之后,1958年2月在北京召开的全国城市绿化会议提出了“园林绿化结合生产”的方针。显然,这是响应“把消费城市变成生产城市”[32]号召的某种努力。由于“生产”暗示着与“农业”的关联,上述方针政策实则体现了“城市乡村化”的意图,从而消灭“三大差别”(这正是“大跃进”运动的目标之一),即消灭工农差别、城乡差别和脑力劳动与体力劳动的差别。

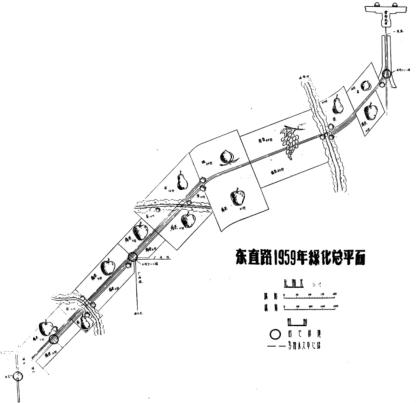

虽然植树绿化被视作生产的一种形式,但是显然仅仅是植树绿化并不能消灭城乡差别。在“大跃进”“跑步进入共产主义”的背景下,它被认为是“一种消极的生产”[33],而“积极的生产”包括各种农业生产实践,诸如水果培育和蔬菜种植。例如,截至1960年,在北京已有45处公园绿地和道旁绿带栽植了果树15万株,包括苹果、梨、桃、葡萄、核桃、山楂、杏等。这些果园通常是封闭式的[34],这意味着此前为休闲娱乐而进行的绿化建设与投资付之东流。确实,生产性的绿化建设通常有失于环境品质与休闲功能。全长21公里、由东直门至首都机场的干道——东直路是另外的例子(图31)。作为1959年新中国成立10周年大庆的样板工程之一,路的两侧安排了一系列的果园,其建造过程与养护管理存在诸多问题[35],例如其中的葡萄园,“由于技术、设备条件差,劳动力不足,常年管理极为粗放”[36]。在这种情况下,消灭“三大差别”仅仅是口号上的,其实践的效果欠佳。

20世纪60年代初期,由于之前“大跃进”造成的经济危机,发展农业成为愈发紧急的任务。对于城市而言,要“以农业为基础,大办粮食”[37]。1961年8月,时任北京市副市长的万里也指出眼下的形势是“粮食少不够吃”[38]。因此,要利用各种可能的资源尽快发展农业,道路、水路的边沿,甚至坟地的边角地块都成为利用的对象,这些“边角余料”被统称为“十边地”,即地边、渠边、道边、沟边、坟边、房边、墙边、树林边、荒滩边、水坑边。“十边地”的概念显然拓展了之前针对乡村地区提出的“四旁绿化”概念,并以此强调要充分利用城市中的任何可能的用地进行粮食生产。于是,尽管发展生产最初源于建设社会主义的美好理想,它同时为解决经济困局所需。但是粮食生产极大地妨害了城市面貌及其功能运行,曾有批评其时“以农业为基础”做法的泛滥,使城市“只绿不红”[39],花坛“菜多于花”[40]。

图31 东直路“绿化结合生产”示意图(1959年)

经济困难时期的粮食生产出于不得已,而在“文化大革命”期间,生产问题被再次强调,而获得了全新的诠释,并成为社会主义园林的鲜明标志:

园林结合生产,是社会主义城市园林建设的重要方针。……进一步明确和贯彻执行毛主席有关一系列园林绿化的指示,明确园林绿化必须为无产阶级政治服务,为社会主义生产建设服务,为劳动人民生活服务的方向。广大园林工人和干部深深懂得园林结合生产不是单纯的技术问题,也不是一时的权宜之计,而是社会主义园林区别于封建主义、资本主义、修正主义园林的一个根本标志,是个方向路线问题。[41]

于是,生产问题此时成为规范意识形态、树立价值观的一个工具,而在经济困难时期造成的各种问题却忽略不计了。公园绿地的休闲功能、环境品质却进一步受到侵蚀,甚至丧失殆尽,例如福州市的西湖公园变成了五七农场,汕头市的中山公园沦为养猪场[42]。如此,所谓“生产”,此时不仅仅包括农业耕种,而且包括畜牧养殖,是彰显社会主义纯正意识形态的需要。

然而,和“大跃进”的情况相似,工业生产其实更为重要。在“文化大革命”期间,“生产”的内容扩大化,囊括了工厂等“生产性的单位或机构”。由此侵占公园绿地的情况屡见不鲜,例如截至1971年,北京陶然亭公园先后有3.8余公顷用地被20多个单位侵占[43],约占总面积的6%;1972年,上海陆家嘴公园由于市公交公司汽车五场的建设而废止[44]。“文化大革命”结束之后,即有人质疑“工厂为什么办到公园里去了”[45]?在极左的政治环境中,工业生产的发展凌驾于绿地的生产功能之上。因此,虽然“城市乡村化”要使之成为农业耕作的场所,但实际上城市仍然是工业化的一个重心,正如毛泽东曾展望“天安门上检阅时,处处烟囱林立”。这反映了对于现代发展的渴望与基于农业的意识形态之间的深刻矛盾。

4 城市绿化:“点”与“面”的分野

虽然“点”、“线”、“面”的概念古已有之,但直到近代它们才被综合在一起[46],并在新中国成立后用以指导绿化实践。显然,“点”、“线”、“面”的形式框架强调了某种视觉上的效果。在城市绿化中,“点”包括公园、小游园等;“线”指行道树、绿带、防护林等;“面”为街坊小区庭园绿地[47],囊括了丰富多样的城市绿化类型,与基于乡村的“四旁绿化”有异曲同工之妙,抑或可视为与农村“四旁绿化”体系对应的城市绿化策略。在20世纪50年代全盘学习前苏联之时引入的相关前苏联译著,提到居住区通常占城市面积的37%~63%,其中的绿地面积占15%~21%[48]。由于“点”绿化通常属于风景园林行业的实践领域,“面”绿化主要依靠发动普通群众,在当时的意识形态背景下,显然后者显得更为重要。加之社会主义的“从群众中来,到群众中去”的理念,对于“面”的重视恰好吻合了“绿化祖国”愿景的广阔视野。相应地,1956年11月召开的全国城市建设工作会议,在谈到城市绿化工作的方针与任务时提出了“普遍绿化”的概念:

在国家对城市绿化投资不多的情况下,城市绿化的重点不是先修大公园,而首先是要发展苗圃,普遍植树,增加城市的绿色,逐渐改变城市的气候条件,花钱既少,收效却大。在城市普遍绿化的基础上,在需要和投资可能的条件下,逐步考虑公园的建设。不要把精力只放在公园的修建上,而忽视了城市的普遍绿化,特别是街坊绿化工作。这是当前城市绿化工作的主要方针和任务。因此,当前的主要工作应该是在住宅街坊内,积极地采取各种办法,动员群众,植树栽花,进行绿化。[49]

这反映了公园一直是行业工作的一个重点。虽然街坊绿化得到强调,但实际上鲜有行业人士的介入[50],当时的一些设计师也提到居住区绿化主要是依靠群众进行的。但是在学习前苏联的影响下,1956年8月,相应的学科专业名称由“造园”改为“城市及居民区绿化”,这宣示了行业实践重点所应有的变化,即由“点”到“面”,相应也有“普遍绿化,重点提高”[51]以及“先绿化,后美化”[52]、“先普及,后提高”、“先求其有,后求其精”等明确的方针政策。对于居住区绿化来说,之前用于乡村绿化的“绿海”蓝图也成其建设的目标[53],也可视为消灭城乡差别的一种努力。但是在普遍用于行业与政策文献中的“园林绿化”术语中,“园林”在前、“绿化”随后,因而意识形态与行业价值似乎仍然有着微妙的分野。这显示了城市绿化实践在理论上的内在缺陷,其实践效果也不免受到制约。

1951年9月始建的上海曹杨新村——中国第一座工人住宅新村——是居住区及其绿化建设的一个代表(图32)。至1958年,经过三个阶段的建设,新村绿化以房前屋后的庭院及其零星植树为“点”(图33),以道路绿化以及利用不适于建筑的河浜辟建的绿带为“线”(图34、图35),并以曹杨公园及苗圃为“面”(图36)。虽然“点”、“线”、“面”的形式框架强调了某种视觉效果,但初期新栽的树苗并没有多少景观品质,而通过与花木相关的道路命名,畅想满园绿化,如棠浦路、梅岭路、枫桥路、花溪路、兰溪路、梅川路、枣阳路、杏山路、桂巷路等[54]。在这种情况下,“普遍绿化”的实际效果欠佳,而颇具象征意味。

图32 上海曹杨新村平面图(20世纪50年代末)

图33 曹杨新村住宅后侧庭院的绿化

图34 曹杨新村道路绿化(20世纪50年代初)

图35 曹杨新村河浜绿化(20世纪50年代初)

图36 曹杨公园(20世纪50年代末)

1958年的“大跃进”浪潮在相当程度上促进了居住区绿化的发展,也有更多详细的制度规章与安排。例如上海市人民委员会园林管理处从新建住宅绿化投资中抽出树苗价款3万余元,分发给7个区作为树苗购置的补助,并明确规定由市房地产管理局负责设计、施工和管理[55];类似地,在北京的各机关宿舍于1958年统一交房管所管理,居住区绿化则由房管部门进行全面安排,结束了以往绿化时各单位各自为政、而无组织的状态[56]。这些做法改善了绿化的管理与维护,但是具体实施的方式仍然以群众义务绿化为主,多少影响到绿化在空间组织、景观品质等方面的效果。

图37 人民英雄纪念碑松林平面图(1958年末)

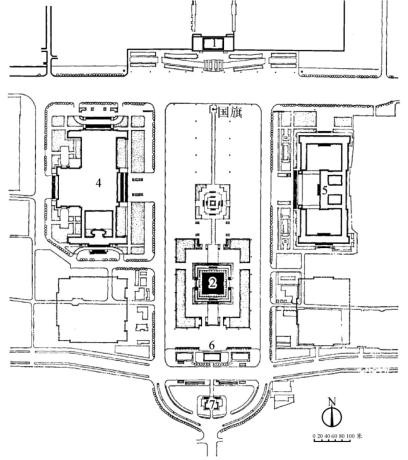

“大跃进”也极大地推动了城市公园的建设,虽然作为“点”的绿化类型,其重要性不及“普遍绿化”。这同时缘于当时“大地园林化”运动的推动,和将“园林”理解为“公园”和“花园”的倾向。城市公园的建造数量与面积都在“大跃进”期间(特别是1958年)创历史新高,其规模在20世纪70年代末期、改革开放之后才被超越[57]。而天安门广场的绿化实际上是“重点提高”的“重中之重”——天安门广场“从中华人民共和国诞生的第一天起,她就成了全国人民的政治活动中心。……是我们伟大祖国的象征,千百万人民向往的地方”[58]。天安门广场绿化是在“大跃进”的形势下、为迎接新中国成立十周年大庆配合“十大建筑”而建设的。

毛泽东曾在1956年国庆节之时,构想将天安门广场建设成一个“百万人集会的广场”[59],这意味着这将是一个以硬质铺装为主、尺度恢弘的广场。1958年建成的人民英雄纪念碑置于宽阔的广场中心,以“纪念死者,鼓舞生者”[60]。纪念碑南侧由506棵油松纵横排成两片长方形的松林,作为浓绿的背景,象征着“革命先烈们万古长青的坚贞意志。纪念碑四周和松林下遍地的绿草呈现出天下皆春的欣荣景象。碑侧和路旁艳丽的草花象征着无产阶级革命事业的灿烂光明”[61](图37,图38)。虽然周恩来(1898—1976)曾将广场比作“海洋”[62],但是“绿海”显然在此无法实现。

图38 天安门广场(1958年年末),人民英雄纪念碑南侧是茂密的松林,纪念碑脚下的四块草皮完善了平面上的矩形构图

1959年8月,广场东侧的中国革命历史博物馆和广场西侧的人民大会堂建成后,分别在建筑物前布置了南北对称的长方形绿地,呼应并强调了建筑内外的空间秩序。在广场的两条南北大道旁,松柳并列分行栽植,延续了松柳植于历代宫廷内外、御路通衢的传统(图39)。于是,广场绿化的意义更多的在于其象征性和视觉效果,而不是“普遍绿化”所应有的实用性或功能性。

图39 天安门广场(1959年),北侧的硬质铺装广场是群众集会的理想场所,人民英雄纪念碑南侧的松林、中国革命历史博物馆和人民大会堂前的绿地可供人们休闲小憩

尽管“普遍绿化”与“重点提高”在“大跃进”中得到推动,但是“大跃进”失败后,城市园林绿化建设陷入低潮。虽然在1961年发出的“调整,巩固,充实,提高”八字方针下,园林绿化建设出现转机,但接踵而至的“文化大革命”使其再次跌入低谷。城市公园损毁严重,一如“园林绿化结合生产”的极端结果。城市普遍绿化在20世纪60年代和70年代也发展缓慢。很多居住区绿化至70年代末期仅仅表现在规划设计图纸上,实际建设并未能得到保证。例如尽管居住区绿地的规划定额大多为2~4平方米/人,至70年代末真正达到“定额”要求的很少,例如北京唯有和平里小区建设了“标准”小区绿地,面积仅0.48公顷,合0.4平方米/人[63]。除上述政策原因、经济条件所限外,还在于居住区绿化主要是通过发动群众来完成的,往往缺乏专业人员的指导,使树木成活率较低;我国人口的增长使人均住房面积持续下降——1950年人均4.5平方米,至1978年仅为3.6平方米[64]——使人均住房面积、而非户外环境质量成为衡量居住质量的重要标准;再者,在“先生产,后生活”的意识形态约束下,休闲享受不被认可,具有环境美化功能的居住区绿化不被重视、尤其是在“文化大革命”期间横遭践踏,便不足为怪了。这些都使居住区绿化成效有限,质量欠佳。

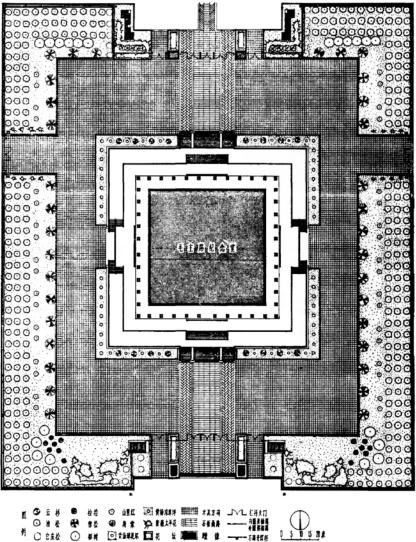

但是,天安门广场作为新中国的一个象征,其绿化继续得到特别的重视。毛泽东逝世后,人民英雄纪念碑南侧的松林为毛主席纪念堂所取代,纪念堂绿化于1978年4月完工,成为天安门广场新的绿化内容(图40):为了“让我们伟大领袖和导师毛主席安卧在松柏苍翠、绿树环抱的纪念堂中”,沿纪念堂墙基设置了6米宽的基础栽植,其间黄杨球、云杉排布整齐、一丝不苟;纪念堂外围环以30米的绿带,从内向外依次植雪松、山楂、油松、桧柏绿篱等(图41);其中许多苗木集全国之力,采自北京、江西等地,还特别从延安地区选择了13株青松,用以纪念毛泽东在陕北领导中国革命的光辉的13年(1935—1948);另外,雪松低垂的枝干恰如其分地体现了追悼的氛围,山楂的配置响应了毛泽东在1964年提出的栽种果树的要求:“既好看,又实惠,对子孙后代有好处”,虽然之前这是为了通过发展农业生产使城市乡村化、消灭城乡差别,而此时由于“每逢毛主席逝世的九月季节红果累累,象征着毛主席开创的无产阶级革命事业已经结出了丰硕的红色果实[65]”。于是这些绿化也更多在于其象征性,对于绿化切实效果的考量则在其次。绿化栽植的过程也体现了发动群众的精神,在“施工最紧张的阶段,几乎每平方米即有一人干活”[66]。纪念堂绿化没有体现“节约就是革命”的时代精神,是特殊的政治意义使然。

图40 天安门广场平面图(20世纪70年代末)

图41 毛主席纪念堂绿化平面图

天安门广场绿化作为城市绿化中的“点”得到了特别的建设,与之形成对比的是城市普遍绿化,尤其是居住区绿化没有得到长足的发展。受政治、经济等因素制约,城市绿化的“先普及,后提高”、“先绿化,后美化”的政策并没有全然有效地得以实现,城市绿化的“点”、“线”、“面”在实践中与原初意愿发生了些许背离,在城市中实现“绿化祖国”的愿景还有很长的路要走。

5 作为愿景的“绿化”蓝图

1978年12月,中国共产党第十一届三中全会的召开是各项事业发展的转折点。会议基于国内外的客观形势,决定停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,否定“无产阶级专政下继续革命”等不合时宜的错误理论。随着“大跃进”、“文化大革命”极左意识形态的褪去,“绿化祖国”的号召基本上回归1956年之前的含义,植树造林进入新的历史发展时期。1979年2 月23日,第五届全国人民代表大会第六次常务委员会议决定每年的3月12日为我国的植树节。

虽然对于乡村绿化而言,植树绿化仍然可以延续其生产功能,但生产问题对于城市绿化来说终归难以为继。由于“园林绿化结合生产”政策在城市绿化建设中造成的诸多负面影响,1986年10月召开的全国城市公园工作会议提出不再将它作为园林绿化工作的指导方针。因此,随着意识形态的淡化,所谓“三大差别”并没有最终消解。

这种差异也体现在“点”、“线”、“面”的绿化框架中。虽然此前“面”的绿化得到政策上的鼓励,但是成功的个案并不多;“点”绿化,以城市公园为代表,更加受到重视,且如何将传统造园手法运用到现代城市公园营造中,始终是个重要的议题。另外,城市普遍绿化,尤其是居住区绿化自90年代后得到长足的发展,不少居住区绿化设施齐备,而被称作“园林式”居住区;绿化达标单位被称作“花园式单位”[67]。这些延续了“绿化”是“园林”的基础、“园林”是“绿化”的提升的理念,却有所偏离“点”、“线”、“面”的绿化框架所力图实现的、以大众为导向的“普遍绿化”内涵。

同样的,“大地园林化”作为“绿化祖国”的最高理想也未能很好地实现,而在一定程度上仍然是植树造林的一个目标[68]。这在20世纪末也是如此——作为北京市纪念毛泽东100周年诞辰活动的一项重要内容,百望山首都绿色文化碑林中的“绿化祖国”碑亭于1993年10月揭幕,碑石正面镌刻毛泽东手书“绿化祖国”,提示了继续进行植树造林的行动目标,其背面是其手书“大地园林化”,似乎暗示着尚未实现却极其重要的绿色愿景(图42)。

图42 建于1993年的“绿化祖国”碑亭,碑体正面镌刻毛泽东手书“绿化祖国”,背侧是其手书“大地园林化”(www.chuimin.cn)

但是“大地园林化”的含义并非仅仅在于植树造林,特别是风景园林行业对它有着各种不同的理解,而有褒有贬。由于“园林”一词所蕴含的传统文化和造园艺术,它时常被视为风景园林行业实践的一个美好愿景;尽管如此,它并没有获得广泛的认同,因为它不可避免地和有着惨痛教训的“大跃进”运动联系在一起,而且似乎和乡村地区的植树造林实践更加相关,而非城市尺度的园林绿化问题。显然,“大地园林化”的理念迄今并没有对大地景观规划和城市绿地系统规划形成很好的理论上的指导。

6 结语

本文对于“绿化祖国”运动的剖析显示了该运动对于建设一个现代社会主义国家的重要性。它在实践过程中时常与中国的物质与文化传统相联系,从而体现了自力更生的意识形态,特别是“万里长城”、“四海”等概念以及造园传统。这与通过摒弃传统、以谋求纯正的社会主义意识形态相矛盾,这种与历史的渊源关系体现了文化的稳定性,对于现代园林绿化建设来说,它体现了根深蒂固的文化传承。

“绿化祖国”运动涵盖了乡村与城市,但是在改革开放之前,其实践在多数情况下是不成功的。其原因首先在于对可观的树木种植数量,而非合理栽植、后期养护的重视;其二,尽管有美好的绿化愿景,相对于很多其他的社会主义建设,植树绿化其实并没有受到足够的重视,从“四旁绿化”概念及其实践结果即可见一斑。

“生产”实践作为自力更生和平均主义意识形态的体现,被视为重塑国民经济,建设强大、独立自主的现代国家的需要。它首先指的是具有经济价值树木的种植和相关的农业生产,但是当社会与政治条件紧张之时,其内容逐渐偏离本意,绿化建设最终为工业生产目的所侵犯;而在经济条件恶化之时,它也为艰苦奋斗的意识形态所需。因此,“绿化祖国”运动饱含着社会主义的理想,社会、政治、经济条件的制约却使其无法完满实现。

虽然“绿化祖国”的实践在改革开放之前有着诸多问题,但是“绿色长城”、“绿海”是极其美好的绿色愿景。类似地,城市绿地中开发的果园似乎展现了一个农业大国田园诗般的景象,但是其果品产量是象征意义的,而且使绿地的休闲功能遭到巨大的损失。因此,基于农业的意识形态的美好绿色愿景并无法实现,却显示了出于政治表现的需要和基于现实建设的需要之间的矛盾,这对于当下的绿化建设也有借鉴与警示意义。

【注释】

[1]绿化祖国.人民日报,1956-02-17.

[2]Jack C.Westoby.“Making Green the Motherland”:Forestry in China∥Neville Maxwell.Chinas Road to Development.Oxford:Pergamon,1979:231-245.

[3]赵纪军.新中国园林政策与建设60年回眸(三)——绿化祖国.风景园林,2009(3):91-95.

[4]Zhao Songqiao,Geography of China:Environment,Resources,Population,and Development.New York;Chichester:J.Wiley,1994:74.

[5]Jack C.Westoby.“Making Green the Motherland”:Forestry in China∥Neville Maxwell.Chinas Road to Development.Oxford:Pergamon,1979:236.

[6]孙中山.上李鸿章书(一八九四年六月)∥孙中山全集(第一卷,1890—1911).北京:中华书局,1981:8-18.

[7]毛泽东.我们的经济政策(一九三四年一月)∥毛泽东选集(第一卷).北京:人民出版社,1991:130-135.

[8]近现代时期,约80%的中国人口是农民。1949年新中国成立之时,5.4亿总人口中有4.8亿是农民。参见:Zhao Songqiao.Geography of China:Environment,Resources,Population,and Development.New York;Chichester:J.Wiley,1994:69;Tien H.Yuan.Chinas Population Struggle:Demographic Decisions of the Peoples Republic,1949—1969.Columbus,Ohio:Ohio State University Press,1973:43.

[9]人民日报出版社.一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要.北京:人民日报出版社,1957.

[10]绿化祖国.人民日报,1956-02-17.

[11]Liu Chieh.Our countrys forest wealth,China Reconstructs,Vol.IV,No.8,August1955:18.

[12]毛泽东.组织起来(一九四三年十一月二十九日)∥毛泽东选集(第三卷).北京:人民出版社,1991:928-936.

[13]毛泽东.在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告(一九四九年三月五日)∥毛泽东选集(第四卷).北京:人民出版社,1991:1424-1439.

[14]A new“Great Wall”of trees,China Reconstructs,Vol.I,No.3,May-June1952:42-44.

[15]中华人民共和国林业部宣传科.绿化祖国.北京:中华全国科学技术普及协会,1956:14.

[16]例如贾谊(前200—前168)在《过秦论》中写道:“君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。”

[17]“四海”一词也出现在毛泽东作于1963年的一首诗中:“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。”

[18]Man wins over“fate”,China Reconstructs,Vol.I,No.1(January-February1952):38.

[19]中华人民共和国林业部宣传科.绿化祖国.北京:中华全国科学技术普及协会,1956:10.

[20]Liu Chieh.Our countrys forest wealth,China Reconstructs,Vol.IV,No.8,August1955:18-21.

[21]实现“百千万”,林业干部要争先∥中华人民共和国林业部.绿化祖国的高潮(第一辑).北京:中国林业出版社,1958:9-11.

[22]刘清泉.由四旁绿化到全境绿化∥我们来绿化四旁.北京:中国林业出版社,1958:7-16.

[23]毛泽东.关于正确处理人民内部矛盾的问题(一九五七年二月二十七日)∥毛泽东选集(第五卷).北京:人民出版社,1977:363-402.

[24]Zhao Jijun,Jan Woudstra.“In Agriculture,Learn from Dazhai”:Mao Zedongs Revolutionary Model Village and the Battle against Nature.Landscape Research,Vol.32,No.2,April,2007:171-205.

[25]华林茂.植树造林,绿化祖国.人民日报,1972-03-08.

[26]Edwin T.Morris.The Gardens of China:History,Art,and Meanings.New York:Charles Scribners Sons,1983:25.

[27]中华人民共和国林业部.全国林业统计资料汇编(1949—1987).北京:中国林业出版社,1990.

[28]中国林学会.中国森林的变迁.北京:中国林业出版社,1997:54.

[29]“文化大革命”期间的一些文章强调了“绿海”愿景,诸如:高峰山林海如画.人民日报,1973-01-06;太行山上一林海.河北日报,1973-04-02.

[30]“文化大革命”期间几乎没有文章提及“绿色长城”愿景,诸如:华林茂.植树造林,绿化祖国.人民日报,1972-03-08;中华人民共和国农林部林业组.绿化祖国(第五集).北京:农业出版社,1973;农林部林业局.绿化祖国(第七集).北京:农业出版社,1974;农林部林业局.绿化祖国(第九集).北京:农业出版社,1976.

[31]林业部资源和林政管理司.当代中国森林资源概况(1949—1993).北京:中国林业出版社,1996:3;《中国森林》编辑委员会.中国森林(第1卷).北京:中国林业出版社,1997:206.

[32]把消费城市变成生产城市.人民日报,1949-03-17.

[33]刘仲华.反右倾,鼓干劲,多快好省绿化首都∥北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).北京:北京市园林局,1960:1-3.

[34]北京市园林局.当代北京园林发展史.北京:北京市园林局,1987:224.

[35]1959年规划的果园包括571亩葡萄、1280亩苹果、529亩梨、185亩桃和100亩杏。参见:李嘉乐,顾堃生.东直路绿化规划中的几个问题∥北京市园林局.北京市园林绿化工作年报(1961—1962).北京:北京市园林局,1963:1.

[36]孙伯勋.东直路1961年葡萄管理情况介绍∥北京市园林局.北京市园林绿化工作年报(1961—1962).北京:北京市园林局,1963:114-115.

[37]北京市园林局.北京市园林绿化工作年报(1960).北京:北京市园林局,1961:4.

[38]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:中国林业出版社,1999:31.

[39]北京建设史书编辑委员会.建国以来的北京城市建设.内部资料,1986:353.

[40]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:中国林业出版社,1999:31.

[41]杭州市园林管理局.园林结合生产好,西湖风景面貌新.建筑学报,1976(1):44-48.

[42]汕头中山公园建设史略.http://stcg.shantou.gov.cn/stgk4-b.htm.2006-12-22.

[43]例如,北京市千祥皮鞋厂于1966年12月在公园用地范围内新建地库、传达室,又在1967年4月增建车座硫化室、简易料棚共218平方米;1970年4月,毗邻公园的市革制品厂占用900平方米。参见:陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:中国林业出版社,1999:34-35.

[44]《上海园林志》编纂委员会.上海园林志.上海:上海社会科学院出版社,2000:377.

[45]林晓侠.工厂为什么办到公园里去了?人民日报,1978-06-09.

[46]这似乎是19世纪中叶受西方文化影响的结果。洋务运动(1861—1894)的首倡者曾国藩(1811—1872)曾提到:“各委员详考图说,以点线面体之法,求方圆平直之用”,以建造抵御外来侵略的“坚船利炮”。参见:曾国藩.曾文正公全集.台北:台湾东方书店,1964.

[47]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:23.

[48]Leonid Borisovich Lunts.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956:222.这些面积参数在20世纪50年代末关于居住区绿化的专著中也得到引用。参见:建筑科学研究院区域规划与城市规划研究室.街坊绿化.北京:建筑工程出版社,1959:7.

[49]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:4.

[50]与清华大学吕俊华教授的访谈记录,2005-01-17.

[51]北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).北京:北京市园林局,1960:5.

[52]北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).北京:北京市园林局,1960:87.

[53]建筑科学研究院区域规划与城市规划研究室.街坊绿化.北京:建筑工程出版社,1959:9.

[54]当时由于树苗供应的缺乏,种植多样性的局限是普遍现象。于是,这种命名途径对于枝繁叶茂的绿化愿景而言相当重要,诸如另有对北京城市绿化的批评意见说:“树种单调,没有菩提大街之类的用树来命名的街道。”参见:刘仲华.反右倾,鼓干劲,多快好省绿化首都∥北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).北京:北京市园林局,1960:1.

[55]《上海住宅建设志》编纂委员会.上海住宅建设志.上海:上海社会科学院出版社,1998:279.

[56]北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).1960:211.

[57]李敏.中国现代公园——发展与评价.北京:北京科学技术出版社,1987:21-22.

[58]苏则民.天安门广场改建和规划的经验探讨.北京:清华大学建筑学院,1965:1.

[59]吴良镛.人民英雄纪念碑的创作成就.建筑学报,1978(2):4;董光器.天安门广场纪事∥中国城市规划学会.五十年回眸——新中国的城市规划.北京:商务印书馆,1999:514.

[60]1949年9月30日周恩来在纪念碑奠基典礼上的致辞。参见:吴良镛.天安门广场的规划和设计.建筑史论文集,1979(2):19.

[61]李嘉乐.天安门广场的绿化∥北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).北京:北京市园林局,1960:21.

[62]吴良镛.天安门广场的规划和设计.建筑史论文集,1979(2):31.

[63]范耀邦.关于居住区合理密度的几点意见.建筑学报,1980(3):22.

[64]LüJunhua,Peter G.Rowe,Zhang Jie.Modern Urban Housing in China,1840—2000.Munich:Prestel,2001:19.

[65]北京市园林局规划设计室.毛主席纪念堂的绿化工程.建筑技术,1978(Z1):113-118.

[66]北京市园林局.当代北京园林发展史.北京:北京市园林局,1987:44.

[67]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:72.

[68]每人每年种三至五棵树.人民日报,1981-12-16.

有关中国现代园林:历史与理论研究的文章

论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

本书主要探讨“苏联经验”对如此广泛的风景园林实践与研究内容的影响,在新中国成立后特定的社会、政治、经济条件下,其实际操作、运用中所凸显的困难与相应的修正,从而探讨“苏联经验”在中国园林现代化过程中的得与失,及其经验与教训。......

2023-11-28

比对这两个词组,“风景”与“景观”相似,“园林”与“设计”不同。显然,“园林”属于更具涵盖性和历史感的学术范畴。如此,“正名”问题伴随着近现代以来中国园林的发展历程。对于“园林”这一耳熟能详的传统概念的深入理解,则是剖析、认识中国园林在这一历史进程中各种纷繁错综问题与现象的一个关键。“园林”因之暗示并揭示了园林营造包含着随时间生长的过程,也包含了人为干预的因素和规划设计的过程。......

2023-11-28

主题为“中国·现代性”。今天两位老师要对谈的主题是“中国·现代性”。说起中国与现代性,与其说这是两个涵义已经相对明确的概念,倒不如说是这一百多年来所有说汉语的人无法逃脱的共同命运。全球性是现代性的结果,所以我们仍然在反思现代性。比如他分析到中国为什么没有现代性,尽管宋朝的技术准备已经与西方现代性的技术准备差不多,但是为什么中国的技术准备没有推动现代出现?......

2024-10-02

中国属后发外生型现代化国家,前现代社会文化、现代社会文化、后现代社会文化三种文化成分重叠交叉,同时影响中国社会的发展,以社会现代化即超越前现代社会为主要历史任务。前现代社会文化思潮折射出中国现代化进程中政治、经济和文化诸多领域中的一些难题。......

2023-11-29

1898年的美西战争,以西班牙战败而结束。西班牙君主制度的腐朽没落已经暴露无遗。他们自称为“九八年一代”,1898年也成为20世纪西班牙现代文学开始的标志。20世纪30年代,西班牙文学正欣欣向荣,但是由于内战爆发,以及战后经济凋敝和政治腐败,许多作家流亡国外,文学事业受到摧残,整个40年代,西班牙文学处于毫无生气、青黄不接的状况。另外还有拉蒙·梅嫩德斯·皮达尔在研究校释西班牙古典文学方面作出了杰出的贡献。......

2024-01-18

中国海派及其新感觉派的形成与世界性的现代主义文学思潮紧密相关。日本的新感觉派是西方现代主义文学的一个支流。这一流派是表现主义认识和达达主义思想表达方式相结合的产物。......

2023-12-05

“园林革命”:“文化大革命”极左思潮下的造园始于1966年5月、终于1976年10月的“无产阶级文化大革命”,是新中国发展历程中特殊的一页。“文化大革命”发动三年后,中国共产党第九次全国代表大会在其会议公报中激扬地宣告革命取得了“伟大的胜利”。本文尝试在这种语境下对“文化大革命”极左思潮下的园林营造作一些初步的剖析和探讨。......

2023-11-28

相关推荐