论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

“苏联经验”:中国园林现代化之得与失

新中国建立之初,缘于历史的过程和政治、经济条件,实行了向当时的苏联“一边倒”的政策。1950年2月14日,中国与前苏联两国政府在莫斯科签订了《中苏友好同盟互助条约》。随后在整个20世纪50年代,特别是第一个五年计划期间(1953—1957),“苏联是我们的榜样”成为最流行的口号(图14),“苏联经验”则是各行各业效仿的对象。

图1420世纪50年代的一幅宣传画,左上角写着“苏联是我们的榜样”

风景园林规划设计领域自然也不例外。由于与艺术创作相关,它受到了始于文艺创作领域的“社会主义内容,民族形式”、“社会主义的现实主义”理论的深刻影响[1]。此外,也有专门涉及风景园林规划设计的“苏联经验”,直接影响了新中国风景园林行业的定位、实践范畴以及具体园林绿化类型(如文化休息公园、居住区绿化等)的规划设计方法。本书主要探讨“苏联经验”对如此广泛的风景园林实践与研究内容的影响,在新中国成立后特定的社会、政治、经济条件下,其实际操作、运用中所凸显的困难与相应的修正,从而探讨“苏联经验”在中国园林现代化过程中的得与失,及其经验与教训。

1 行业定位

传统园林艺术的继承与发展历来是我国现代风景园林行业实践所关注的问题,例如我国现代风景园林学科萌芽之时,其名称“造园”即语出明末造园理论专著《园冶》。然而,1952年上半年北京农业大学通过教育部得到列宁格勒(现彼得格勒)林学院城市及居民区绿化系的教学计划和教学大纲,随即在全面学习苏联的政策驱动下,我国的“造园专业”于1956 年8月被更名为“城市及居民区绿化专业”。专业名称的变易导致了对行业定位及实践范畴理解的差异。

陈植先生曾先后多次撰文对专业名称的变更提出批评。其一,他认为将专业名称变为“城市及居民区绿化”削减了“造园学”丰富的内涵,即“绿化”这一概念有肤浅性和基础性:

造园学范围很广,包括庭园、公园、天然公园(森林公园、国立公园)、植物园、动物园、林荫大道、运动场、休养及疗养区(温泉、海水浴场、避暑地、休养所、疗养院)、天然纪念物、名胜古迹……它的材料包括动物、植物、矿物、建筑物及交通、美术品、文化、体育卫生等各种设施,内容复杂,决不限于植物,更不限于森林。……这样复杂的综合性科学,用极其简单的“绿化”两字来概括,是十分不合理的。[2]

其二,“城市及居民区绿化”中的“绿化”所指不明,该概念有含混性:

若要把原有的“造园”引用俄文的直译名词改称为“居民区绿化”和“城市绿化”或“绿化建设”,就不免使人把它与一般的所有绿化,即造林意义的“绿化”并为一谈,使人联想到造林上去,反把急待发展的造林和造园两种事业,弄得模糊不清,将造园事业冲淡下去。[3]

在此,陈植先生对“绿化”的理解显然受到1956年初发出的、用以推动植树造林、发展森林事业的“绿化祖国”政策的影响。

其三,“城市及居民区绿化”称谓中“居民区”的所指令人费解:

“居民区”这个名称,顾名思义,是含有人民居住区域的意义。解放后,无论何地,都有居民委员会的组织,则所谓“居民区”含有城乡居民区域的意义,并无再称“城市及居民区”的必要。若把造园改称“居民区绿化”,则无形中使造园范围限于居民区以内,试问居民区以外的地区,是否有造园的必要?假如也要造园,应该称它为什么?……所以把造园学改为“居民区绿化”,或“城市及居民区绿化”,只是混淆视听,缩小范围而已。[4]

其四,陈植先生认为“城市及居民区绿化”这一称谓缺乏对中国本土造园传统的尊重,“造园”这一名称即属于“祖国科学遗产”[5]。

汪菊渊先生(1913—1996)撰文力图解释“造园”与“绿化”的分歧和关联:

“城市及居民区绿化”千真万确地不能就是“造园学”。它既未“混淆视听”,更未“缩小范围”,它的范围比园林艺术或造园学的更为广大。城市绿化的“绿化”两字是广义的,也包括特殊“造林意义的绿化”,但不等于就是造林绿化。我们对于“绿化”意义的了解,不能仅仅限于字面上,认为就是指栽植绿色的植物而已。……绿化这词可以有广义和狭义的解说,绿化不等于造林。《人民日报》“绿化祖国”的社论中写道:“要尽可能地在河渠、道路、农田、房屋旁边多多栽树,以便美化环境,增加收益。”难道说这是在路旁、宅旁造林吗?社论里的“既要绿化乡村,也要绿化城市”,难道说是在城市中造林吗?1956—1967年全国农业发展纲要里提出“在十二年内绿化一切可能绿化的荒地荒山”,我们对于这句话的认识是它并不仅指造林;荒山,尤其是荒地的绿化,可以是造林也可以是造园,要看地点条件而定。例如北京西山、十三陵绿化造风景林,将来就是森林公园区;近郊区有的荒地、废地,也将绿化成为公园。[6]

于是,汪先生认可“绿化”的基础性,即它是营造公园、或曰“造园”的一个基础;同时,他也认可“造园”的广泛性,即它包括城市之外的“近郊区”等,而由于“绿化”是其先导和基础,“绿化”也就具有了某种广泛性,因而“既未‘混淆视听’,更未‘缩小范围’”。而在前苏联,“绿化”实践所涵盖的领域实际上和landscape architecture(即陈植先生眼里的“造园”)差不多[7]。

至于“城市及居民区绿化”称谓中的“居民区”,对于前苏联来说,其实并不是城市里的居住区,而一般指比城市小的人口聚集区,人口多从事非农职业,有健全的公共基础设施以及教育、餐饮、娱乐设施等[8]。“城市及居民区绿化”的俄文原文是“озеленениегородовинаселенныхмест”,翻译成英文是“greening of cities and inhabited places”。因此,中译“城市及居民区绿化”里的“城市”与“居民区”并非前后包容关系,而是并列关系。于是,虽然在该俄文词组的翻译上,中文与俄文的对应非常准确,“城市及居民区绿化”在中文语境里的含义却显然与它在俄文中的本意相去甚远,难怪陈植先生认为“城市及居民区绿化”这一概念含混不清且费解。这与上述陈植先生和汪菊渊先生的分歧实则说明了中文字词与外来语汇在内涵对应上的困难,反映了跨文化交流过程中的一个难题。

不过新的名称以及汪先生的解读说明在当时“百废待兴”时局下,“绿化”而非“造园”才是时代的需要[9],“造园”则以“绿化”为前提和基础。正如1956年11月国家城市建设部召开的全国城市建设工作会议提出:“在国家对城市绿化投资不多的情况下,城市绿化的重点不是先修大公园,而首先是要发展苗圃,普遍植树,增加城市的绿色,逐步改变城市的气候条件,花钱既少,收效却大。在城市普遍绿化的基础上,在需要和投资可能的条件下,逐步考虑公园的建设。”[10]

前苏联似乎对“绿化”和“造园”的关系也有相似的理解:20世纪90年代,“城市及居民区绿化专业”即更名为“花园、公园及风景营建专业”[11]。因此,在前苏联,“绿化”也被看做“造园”的基础,在语言学上是20世纪中叶具有时代特色的一个术语。

20世纪50年代对我国“造园专业”的改名,可被视为“学习苏联”浪潮推动下对本土园林传统进行革新的一种尝试,这也决定了当时行业的名称——“园林绿化行业”,“绿化”则是它最主要的任务,尽管基于“绿化”进行“造园”才是行业实践的真正目标与核心[12]。

2 城市绿地系统

20世纪初叶以来,由于英国、法国、日本、俄国等的强制殖民传入了城市绿地系统的一些规划、设计方法,例如日伪政府在20世纪30年代在长春和大同作过详细的城市规划,其中包括城市绿地系统。但对于城市绿地系统的更多认识,是新中国成立后通过前苏联专家的访问、指导以及出版《绿化建设》[13]、《城市绿地规划》[14]、《苏联城市绿化》[15]等译著,学习“苏联经验”时形成的。

前苏联城市绿地系统理论的引入,使中国传统造园的视野进一步从花园、公园的范畴扩大到对城乡尺度的绿地体系的认识,即引入了城市绿地的类型,并加以分类统筹。在各种来自前苏联的译著中,对城市绿地的分类不尽相同:《绿化建设》将其大致分为公共绿地、专用绿地、特殊用途绿地;《城市绿地规划》区别了花园与公园;《苏联城市绿化》区分了市内绿地、郊区绿地、专用防护绿地。我国于1963年3月出台的《建筑工程部关于城市园林绿化工作的若干规定》划分了各种城市绿地类型[16],主要参考了《绿化建设》的分类(表1):

表1 前苏联《绿化建设》与我国《建筑工程部关于城市园林绿化工作的若干规定》对城市园林绿地的分类

与前苏联的绿地类型设置相比,我国的分类结合本土的政治、社会与文化情况,增加了“生产用绿地”和“风景区绿地”两类。“生产用绿地”的设置反映了新中国成立后建设社会主义经济基础、进行社会主义大生产的普遍需要,甚至在“一五计划”重点发展重工业的背景下,称“育苗就是绿化建设中的重工业,就必须优先发展育苗”[17];“风景区绿地”体现了我国园林绿化建设重视自然风景的文化传统,也反映了我国丰富而独特的风景名胜资源,尽管由于政治环境、经济等条件的局限以及新中国成立后相当一段时期内强调造林、植树,实行“先绿化,后美化”、“先普及,后提高”,风景区在20世纪80年代之后才真正发展起来。

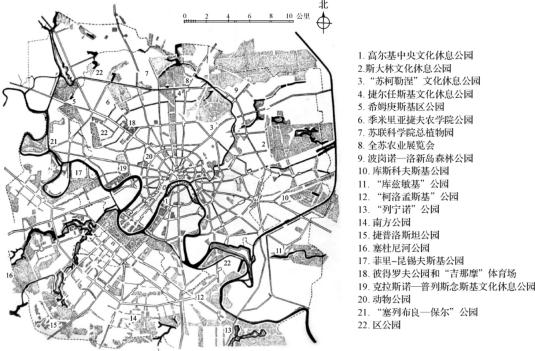

“苏联经验”在具体的规划设计实践中加深了我国业界对绿地系统改善城市小气候、净化空气、防尘、防烟、防风、防灾等功能的认识,引入了绿地系统规划的系列原则。例如《绿化建设》中介绍了为改建莫斯科而做的绿地系统规划,并归纳出6个特点:(1)最大可能地设置大片绿地;(2)居住区和公园之间、公园和公园之间有交通联系;(3)大片绿地深入市区,接近市中心;(4)绿地系统各个要素综合为有机、完整的一体;(5)水面系统与绿地系统有机结合;(6)城内和城郊的公园联成两个环状系统,并在由中心向外的辐射方向补充林荫大道、花园和公园网[18](图15)。

图15 改建莫斯科总计划的绿地系统平面图

程世抚先生(1907—1988)在当时提出的《关于绿地系统的三个问题》基本反映了“苏联经验”:为发展工业设置卫生防护隔离绿带;公园大中小结合,均匀分布,方便居民就近利用;公园绿地用林荫道、绿色走廊连接、从四郊楔入城市并分隔居住区;设置环市林带,与楔形绿地系统连接起来;保护、利用、结合原有的森林、园林、名胜古迹、果园、湖沼、山川等[19]。

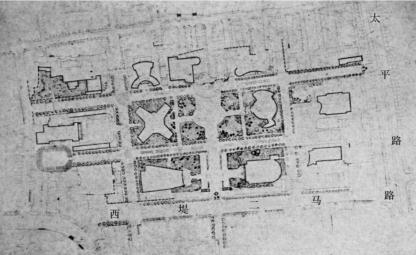

1955年11月19日由中央直接批复的包头城市规划及其绿地系统规划方案是受“苏联经验”影响的一个典例:绿地规划布局从城市卫生防护、防尘、防烟、防风,改变小气候,美化城市,建立休憩绿地着手,配合工业区和居住布局,规划了卫生防护林带,如包钢厂区与居住区间设置了1000米宽的卫生林,东北郊工业区与居住区间设置了600米宽的卫生林,还沿城市北侧设计了300米的北郊防风林,以防止风沙;另有道路绿化用地、公共绿地、专用绿地和生产绿地等;参照前苏联的绿地指标,采用了较高的绿地定额,占居住用地的25%,而城市绿地面积则占到城区总面积的40%以上,使绿地均匀分布组成较为完整的绿地系统;规划了城区大、中、小公园绿地和宽120米的林带楔入城区,形成城区内的林带绿环[20](图16)。

图16 包头市新市区规划图(1955年)

但是,由于新中国成立初期我国城市绿化基础普遍较为薄弱,而强调普遍植树,在城市绿地系统规划的实践中,更多的是保留一些原有绿地,把不适于用作房屋建设的废弃地、低湿地等开辟为绿地。另外,由于“建筑先行,绿化跟上”的城市建设政策,绿地系统规划多半是在规划基本格局已经确定的情况下,见缝插针,补补贴贴而已。尽管如此,前苏联的城市绿地系统规划经验为新中国成立初期的城市建设提供了不可多得的参照,至今也仍有其积极的指导意义。

3 文化休息公园

虽然“绿化”是时代的要求和当时园林绿化建设的主要内容,“城市及居民区绿化专业”在教学内容上仍涵盖多种绿地的设计,包括造园[21]。而公园设计也在相当程度上受到了来自“苏联经验”,即文化休息公园设计理论的影响。

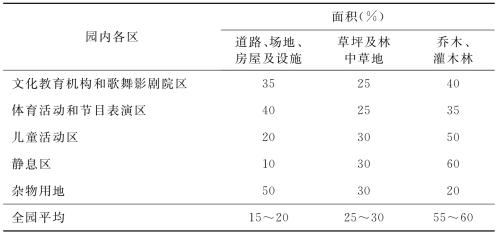

文化休息公园设计理论是在莫斯科高尔基公园(1928年,105公顷)的设计实践中总结而来的。该公园设计、建造于前苏联第一个五年计划(1928—1932)之初,它不仅是随后许多前苏联公园建设的样板,也对其他国家的公园建设产生了广泛的影响,包括匈牙利、罗马尼亚、波兰、德国、古巴、日本等[22]。高尔基公园被视作前苏联新时期社会主义的卓越象征,在社会道德与价值体系中占有显要的地位[23]。前苏联作家亚历山大·法捷耶夫(Aleksandr Fadeev)(1901—1956)曾评论道:“这个在十月革命之前还是肮脏污秽、垃圾成堆的地方,现在变成了一座悦目的花园,人民可以在这找到欢乐和幸福。难道这不是我们伟大祖国的象征吗?难道这不正说明我们已经从腐朽的沙俄时代走向社会主义的康庄大道了吗?”[24]

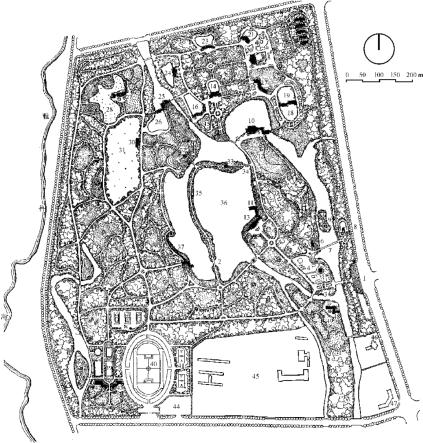

总体上,公园是从红场到列宁山的宏伟轴线的一部分(图17)。由四个分区组成,从东到西依次为大花坛区(Big Parterre)、尼斯库奇花园(Neskuchny Garden)、路士尼克区(Lushniki)和列宁山(Lenin Hills)。大花坛区是作为大规模的“群众休憩和劳作的场所”[25]而设计的,呈规则对称布局,主要大道对称布置花坛、喷泉和卵石铺地,矮生绿化被修剪成几何形状,以示庄严的秩序感,并展现广阔的场景,显示了来自法国古典主义园林的影响;尼斯库奇花园基于1834年建造的一座英国风景式园林建成,其设计保护了历史古迹,与自然地形相结合,丛植高大的树木,所塑造的宜人小空间是安静休养的理想场所;路士尼克区在列宁山脚下,建有各种体育运动设施,包括运动场、溜冰场、人工湖、青年宫等;列宁山上适合建筑的地方,设计了植物园、动物园和古生物博物馆,用以普及文化科学知识,山上浓荫密布,是休闲散步的好去处。至1980年的前苏联夏季奥运会,这里一直是莫斯科最大的体育运动中心。整个公园里分布着各种各样的文化、游乐设施,包括剧院、马戏团、展览馆、报告厅、实验室、阅览室等等。正是这些丰富、多样的游乐设施深为人们喜爱,公园也正是因为这些丰富的娱乐活动而闻名遐迩。法国著名作家罗曼·罗兰(Romain Rolland)(1866—1944)曾赞叹公园的新功能,并评价道:“公园环境愉悦,是休息和受教育的绝佳场所。”[26]

基于高尔基公园的实践经验,苏共中央委员会在1931年11月3日的决议中定义“文化休息公园,乃是把广泛的政治教育工作和劳动人民的文化休息结合起来的新型的群众机构”[27]。因此,文化休息公园虽然是城市绿地系统的重要组成部分,但是其建设一是强调政治属性,即公园不仅是城市绿化、美化的一种手段,更是开展社会主义文化、政治教育的阵地;二是公园被确立为一个人们进行游息活动的机构,这意味着对容纳社会活动的建筑设施、场地的重视,绿地次之。事实上,在前苏联,高尔基公园正是被作为一个饶有趣味的文化娱乐中心,而非风景优美的绿地空间而看待的[28]。

图17 高尔基公园规划图

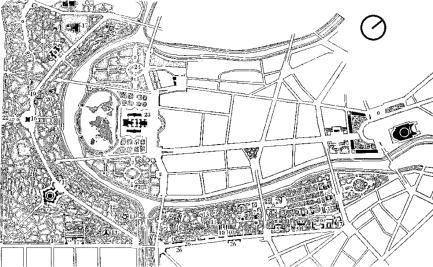

高尔基公园的分区设置被总结为文化休息公园的功能分区的设计方法,一般定义包括五个分区:文化教育机构和歌舞影剧院区(或文化教育及公共设施区)、体育活动和节目表演区(或体育运动设施区)、儿童活动区、静息区、杂物用地(或经营管理设施区)。每个分区有着相对固定的用地配额,对道路、广场、建筑、绿化的占地比例也有详细规定(表2)。功能分区和用地定额体现了西方唯理主义的传统,也显示了20世纪初叶现代主义运动“形式追随功能”理念的影响。

文化休息公园设计理论为中国现代公园的设计与建设提供了方便、快捷、理性的分析、操作方法,在新中国成立后“百废待兴”的社会、经济条件下,得到了广泛的运用。新中国成立初期按照这种模式设计的公园包括合肥逍遥津公园、广州越秀公园、北京陶然亭公园、广东新会县会城镇文化休息公园、内蒙古扎兰屯市文化休息公园等。功能分区根据场地条件的不同,因地制宜进行划分和设置,以求避免各区在使用上的互相干扰。例如北京陶然亭公园(图2),北临陶然亭路,东界北太平街,西面龙爪槐路和居住区,南至原城墙豁口[29]。公园安排了4个功能分区,即东北侧成人游戏区、西侧儿童活动区、中部文娱活动区以及西南角安静休息区[30]。分区布局根据场地条件,并与周边城市环境相结合,前3个分区临近繁华的市区,方便游人活动,安静休息区倚南城墙,环境僻静,位置绝佳。可以看到,借鉴“苏联经验”而设置的功能分区并不一定完全吻合其“教科书”的规定,分区的设计思想和手段更加重要。同时,基于之前挖湖堆山形成的基本山水格局,“设计首先肯定了把陶然亭公园布置成以山水风景为主的休息公园”[31],这体现了山水造园传统在新时期的生命力。这种文化传统的传承也体现在公园的用地平衡之中,即运用前苏联文化休息公园用地平衡的方法,将水面用地比例包括在平衡表中(表3)。“苏联经验”在实际操作中常常有着各种修正,以适应本土的文化与社会语境。

表2 文化休息公园用地平衡表

资料来源:苏联建筑科学院城市建设研究所,著.苏联城市绿化.林茂盛,杨春生,魏瞾玄,译.北京:建筑工程出版社,1959:57.

表3 中国部分现代公园用地平衡表(%)

数据来源:李敏.中国现代公园——发展与评价.北京:北京科学技术出版社,1987:41,44.

类似地,从满足功能需要出发,合肥逍遥津公园有南大门两侧的青少年活动区,北部横跨东西涵盖大面积水面、草地、丛林的文化活动区,西南部有着蜿蜒水面和小岛的安静休息区,东南部位于独立小岛上的动物园以及西北角的盆景园。逍遥津公园在文化休息公园功能分区的设计框架下,也纳入了传统造园要素,如山水空间格局,盆景园更是与传统的盆景艺术联系在一起(图18)。

图18 合肥逍遥津公园平面图

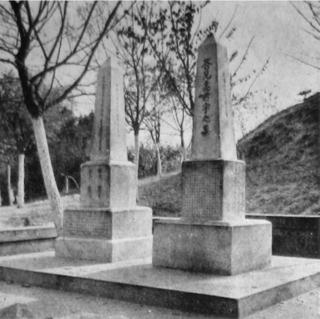

公园的社会主义政治与文化内容主要通过保护革命文物、设置主题雕塑、举办科普展览、开展文体活动等加以体现。例如北京陶然亭公园内的高石墓——高君宇(1896—1925)和石评梅(1902—1927)之墓(图19)。周恩来总理(1898—1976)在1956年审查北京市规划总图时即指示:陶然亭公园的高石墓要妥为保护,“革命与恋爱并不矛盾,留着它对青年人也有教育”[32]。另有成都人民公园中所保存的“辛亥秋保路死事纪念碑”,哈尔滨斯大林公园中的“少先队员”群雕(图20)等,不胜枚举。文化娱乐也时常反映政治取向、配合教育需要,如50年代后期由于学习前苏联而兴起跳交谊舞之风,北京陶然亭公园在1955年(图21)、合肥逍遥津公园在1956年、哈尔滨文化公园在1958年都建设了舞池;湛江儿童公园中“万水千山”游戏区的滑梯(图22)、北京陶然亭公园儿童游戏区的滑梯(图23)都塑造了红军二万五千里长征(1934—1935)中途经的大雪山景象,使寓教于乐。

图19 北京陶然亭公园高石墓(20世纪50年代)

图20 哈尔滨斯大林公园中的“少先队员”群雕

图21 北京陶然亭公园露天舞池(20世纪50年代)

图22 湛江儿童公园中的“雪山”滑梯

图23 北京陶然亭公园儿童游戏场的“雪山”滑梯

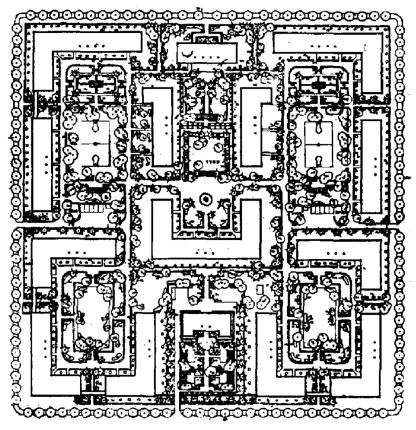

在中国的文化休息公园中,广州文化公园(1956年,7.7公顷)是一个特殊的例子。场地最初不是作为公园,而是作为华南土特产展览交流大会而开发的,由建筑师陈伯奇先生(1903—1973)设计。1952年更名岭南文物宫,在1956年最终定名广州文化公园。设计采用严整的格网将场地简单划分为12个地块,分别安排不同的活动内容。就功能分区而言,西南角有儿童活动区,西北角有老人活动区,东北角有文化游憩区,东南角有文化表演区。各式建筑物占据每个地块,提供不同的文体活动功能,而没有特别强调公园的游息空间设计。公园用于宣传展览、文化娱乐、体育健身,在使用上相当于一个文化休息公园。它突出了容纳各种社会活动的建筑物——而不是充分设计的绿地空间——在一个文化休息公园中的重要地位,显示了对于文化休息公园理论的机械运用所可能形成的极端情况,公园绿地的空间效果因之受到损失(图24,图25)。

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

图24 广州文化公园平面图(20世纪50年代)

图25 广州文化公园园容(20世纪50年代)

确实,盲目遵循文化休息公园设计理论,不顾场地特征而进行机械分区,通常造成单调、乏味的后果,对人活动的硬性规范也忽视了社会生活的多样性和灵活性。时人评论北京的新建公园道:“北京新建的公园和重葺的风景区……大都只在整齐行列上作出安排,却没在为游人增加情趣上费过经营,下过思考。”游人在“遛公园、跑公园”,而不是在“坐公园、歇公园”[33]。其次,照搬“苏联经验”也有损于中国园林特有的文化情趣与内涵。20世纪60年代初,一些广州的设计师即质疑道:

某些国家的公园规划,往往采用较硬性的功能分区,在文化休息公园规划内容,亦多把公园分为动休息区和静休息区……事实上在动的休息区附近四周树木景色优美的环境下,与静的休息区的界线极难明显分划,特别是有山有湖的公园,只要把各种活动(当然在性质上有静的或较喧闹的)的建筑物位置间距安排得当,考虑到它的干扰,设法利用适当处理手法,是可以因地制宜地按游人需要来进行综合或安排的。[34]

在质疑外来理论的同时,该评论强调了继承中国造园传统的重要性,诸如对风景品质和山水格局的充分考量。这也体现了外来的现代设计理念与本土造园传统之间,由于各自文化背景不同而发生的根本矛盾,照搬“苏联经验”无益于有机结合本土的文化背景以营造喜闻乐见的大众公园。另外,也有学者指出应用文化休息公园设计理论的局限性:小于7~8公顷的公园并不能实现理想的分区效果,无法形成明确的“闹区”与“静区”;另一方面,前苏联文化休息公园用地定额对于人多地少的中国来说,标准偏大,公园动辄几十公顷,这也反映了当时学习前苏联、片面强调高大、雄伟的形式主义倾向,在新中国成立后相当一段时期内国民经济水平薄弱的情况下,这些使公园质量往往得不到保证[35]。

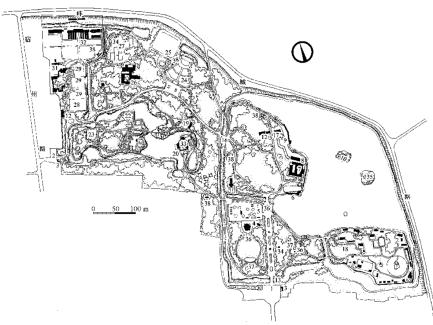

虽然照搬前苏联模式出现种种弊端,并受到批评,但其理论仍然在中国现代公园的设计中得到了相当程度的运用,因为它毕竟是个便捷、有效的设计工具。即使在1958年“大地园林化”方针下,出现了大量探索传统风格的公园建设,诸如上海长风公园(1958)、西安兴庆公园(1958)、广州流花湖公园(1958)等,直至1960年中苏关系破裂,“苏联经验”普遍受到批判之后,文化休息公园理论也并没有被完全摒弃。1960年设计、建造的扎兰屯文化休息公园(今吊桥公园)延续了功能分区及用地量化定额的思想(图26)。但与50年代初不同,中国传统造园艺术得到了更多有意识的发掘:公园作为自然山水园设计,各个功能分区同时被视为景区,由水面相连,运用障景、借景等手法塑造了曲折有致、婉转丰富的园林空间[36]。

图26 扎兰屯文化休息公园平面图(20世纪60年代)

公园建设在1966年发动的“文化大革命”中全面停滞,设施损毁,园容凋败。而在改革开放后,应用前苏联文化休息公园设计方法,同时重视对本土园林传统发掘的做法,继续体现在公园的规划设计中。总的来说,文化休息公园理论在中国现代公园的建设与发展中经历了从全盘照搬到扬弃吸纳的过程,而对文化、政治属性的强调,功能分区、用地定额的操作方法,仍影响着如今公园的规划与设计。

4 居住区绿化

学习前苏联而引入的“城市及居民区绿化”的新专业名称似乎特别强调了“居民区绿化”的重要性。1956年11月召开的全国城市建设工作会议指出:

不要把精力只放在公园的修建上,而忽视了城市的普遍绿化,特别是街坊绿化工作。这是当前城市绿化工作的主要方针和任务。因此,当前的主要工作应该是在住宅街坊内,积极地采取各种办法,动员群众,植树栽花,进行绿化。[37]

另外,前苏联“教科书”指出居住街坊通常占城市总面积的37%~63%,而街坊绿化一般占城市绿地面积的15%~21%[38],突出了街坊绿化的重要性。在当时国内关于居住区绿化的专著中也引用了这些指标,用以强调居住区绿化[39]。

20世纪50年代初期,在学习前苏联的大背景下,居住区规划在形式上一般采用了前苏联大街坊制度,例如1953年北京市委规划小组在改建与扩建北京市规划草案中将它作为一种设计标准,即住宅区由若干周边式的街坊组成,住宅沿四周道路边线布置,布局从构图形式出发,强调轴线和对称,“统一规划、统一设计、综合建设”,具有强烈的“形式主义”倾向[40]。居住区绿化在形式上成为规整划一的建筑形式的延伸,根据前苏联专家的建议,绿化模仿法国古典式样,例如长春第一汽车厂生活区街坊绿化(图27)。但是几何图形的布局使人们不得不做数次左转或数次右转才能从一个地方去到另一个地方,而道路两旁栽种的灌木丛挡住了很多草坪和花坛[41],这造成实际使用上的不便以致破坏,是当时居住区绿化成活率不高的原因之一,诸如北京的百万庄小区和酒仙桥职工住宅区(图28)。

图27 长春第一汽车厂生活区街坊绿化平面图

图28 北京酒仙桥职工住宅区绿化

20世纪50年代末以后,加之前苏联大街坊形式在住宅通风、采光、日照等功能上的缺陷以及为节约用地而发展的“双周边”式规划使住区犹如“迷魂阵”一般缺乏识别性和亲切感[42],按照前苏联模式建造的居住区几乎销声匿迹了。对于居住区绿化来说,“苏联经验”除了在一定程度上增加了对居住区绿化重要性的认识,并无多少成功的实例。

5 结语

新中国成立以来,我国现代风景园林规划设计实践的发展大致经历了倡导绿化建设、回归“造园”、迈向祖国大地的过程。在20世纪50年代特定的历史条件下,“苏联经验”积极推动了中国风景园林规划设计与建设的现代化进程,同时也呼应了“英雄主义”的时代精神,一度成为新园林的样板。但是,在经历了短暂的“依葫芦画瓢”式的模仿后,对“苏联经验”一般表现了有限采纳的姿态,这是由经济水平低下、人均土地资源相对贫乏的国情决定的,也是“自力更生”发展中国特色社会主义的要求,更是营造适时、适地、适人的新园林的必然。

【注释】

[1]参见本书《“中而新”:新中国园林营造理念及其反思》。

[2]陈植.对我国造园教育的商榷∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:93-99.

[3]陈植.对我国造园教育的商榷∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:93-99.

[4]陈植.对我国造园教育的商榷∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:93-99.

[5]陈植.论“绿化”∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:100-107.

[6]汪菊渊.关于城市及居民区绿化专业几个问题的商榷.光明日报,1956-12-04.

[7]根据2008年2月2日与就读于俄罗斯国立圣彼得堡林业技术大学的杜安先生的讨论记录。

[8]根据2008年2月2日与就读于俄罗斯国立圣彼得堡林业技术大学的杜安先生的讨论记录。

[9]林广思.回顾与展望——中国LA学科教育研讨(2).中国园林,2005(10):73-78.

[10]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:19.

[11]杜安,林广思.俄罗斯风景园林专业教育概况.风景园林,2008(2):48-52.

[12]Zhao Jijun,Jan Woudstra.‘Making Green the Motherland’:greening the Chinese socialist undertaking(1949—1978).Studies in the History of Gardens &Designed Landscapes:An International Quarterly,Volume32,Issue4,2012:312-330.

[13]L.B.卢恩茨.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956.

[14]克鲁格梁柯夫.城市绿地规划.成勖,译.北京:城市建设出版社,1957.

[15]苏联建筑科学院城市建设研究所.苏联城市绿化.林茂盛,杨春生,魏瞾玄,译.北京:建筑工程出版社,1959.

[16]建筑工程部关于城市园林绿化工作的若干规定(1963年3月26日)∥建设部城市建设司.城市园林绿化行业重要文件汇编.1998:314-325.

[17]十年来育苗工作概况∥北京市园林局.北京市园林工作经验汇编(1949—1959).1960:87.

[18]L.B.卢恩茨.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956:75.

[19]程世抚.关于绿地系统的三个问题.建筑学报,1957(7):11-13,38.

[20]王璲.城市园林规划设计的几点思考.中国园林,1993(4):40-41;1955版规划出台内幕.http://www.baotounews.com.cn/content/2011-11/23/content_187042.htm.2011-11-23.

[21]陈植.论“绿化”∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:105.

[22]Peter Hayden.Russian Parks and Gardens.London:Lincoln,2005:231.

[23]Boris Brodsky.The Psychology of Urban Design in the1920sand1930s.The Journal of Decorative and Propaganda Arts,1987,5(Russian/Soviet Theme Issue):87.

[24]Peter Hayden.Russian Parks and Gardens.London:Lincoln,2005:231.

[25]Margarethe Floryan.Gardens of the Tsars:A Study of the Aesthetics,Semantics,and Uses of Late18th Century Russian Gardens.Aarhus,Denmark,Sagaponack,N.Y.:Sagapress,Aarhus University Press,1996:53.

[26]K.Ivanova.Parks of Culture and Rest in the Soviet Union.Moscow:Foreign Languages Publishing House,1939.

[27]L.B.卢恩茨.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956;Floryan,Margarethe.Gardens of the Tsars:A Study of the Aesthetics,Semantics,and Uses of Late18th Century Russian Gardens.Aarhus,Denmark,Sagaponack,N.Y.:Sagapress,Aarhus University Press,1996:53.

[28]K.Ivanova.Parks of Culture and Rest in the Soviet Union.Moscow:Foreign Languages Publishing House,1939.

[29]城墙于1956年拆除。随后沿线空地被多家工厂占用,作为堆料场、仓库、加工车间等。公园南面直到1987年南滨河二环路竣工时才有入口。

[30]北京陶然亭公园儿童活动区在1960年迁至北门西侧,原活动区则改建为月季园。20世纪70年代在东南角增设了园务管理区。

[31]北京市园林局.北京市陶然亭公园规划设计.建筑学报,1959(4):26-29.

[32]陶然亭公园志编纂委员会.陶然亭公园志.北京:北京林业出版社,1999:29.

[33]吴幻荪.论公园.人民日报,1956-11-06.

[34]金泽光,郑祖良,何光濂,等.广州园林建设(1950—1962).广州:广州市建设局市政工程试验研究室,1964:15.

[35]李敏.中国现代公园——发展与评价.北京:北京科学技术出版社,1987:48.

[36]徐振亚.扎兰屯文化休息公园的规划设计.建筑学报,1963(12):18-19.

[37]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:19.

[38]L.B.卢恩茨.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956:222.

[39]建筑科学研究院区域规划与城市规划研究室.街坊绿化.北京:建筑工程出版社,1959:7.

[40]北京建设史书编辑委员会编辑部.建国以来的北京城市建设资料:房屋建筑(下册).1992:267-270.

[41]华揽洪.重建中国——城市规划三十年(1949—1979).李颖,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:55.

[42]北京建设史书编辑委员会编辑部.建国以来的北京城市建设资料:房屋建筑(下册).1992:267-270;吕俊华,Peter G.Rowe,张杰.中国现代城市住宅:1840—2000.北京:清华大学出版社,2002:129,136.

有关中国现代园林:历史与理论研究的文章

论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

“绿化祖国”:新中国的园林绿化愿景“绿化祖国”是新中国成立后发动全民植树造林的一个口号,最初在《人民日报》1956年2月17日的社论中正式提出[1]。本书将乡村与城市一并探讨,试图对“绿化祖国”运动发生的背景与过程进行较为全面的剖析与再评估。发展生产与自力更生相关,力求平等与集体主义相应,勤俭节约与艰苦奋斗相联,所有这些统领于政治的觉悟与意识形态的诉求,决定了“绿化祖国”运动的背景及其实践。......

2023-11-28

比对这两个词组,“风景”与“景观”相似,“园林”与“设计”不同。显然,“园林”属于更具涵盖性和历史感的学术范畴。如此,“正名”问题伴随着近现代以来中国园林的发展历程。对于“园林”这一耳熟能详的传统概念的深入理解,则是剖析、认识中国园林在这一历史进程中各种纷繁错综问题与现象的一个关键。“园林”因之暗示并揭示了园林营造包含着随时间生长的过程,也包含了人为干预的因素和规划设计的过程。......

2023-11-28

“中而新”:新中国园林营造理念及其反思1解读“中而新”“中而新”这一短语,是1958年建设国庆“十大工程”之际由梁思成先生提出的。而在新中国的城市建设中,“中而新”不仅是以梁思成为代表的建筑学界所关注的问题,园林学界亦然。本书以“中而新”的思想理念为基本框架,关注与考察“中”(传统)与“新”(现代)在新时期园林设计实践中的各种具体表现形式,以期深化对新中国园林营造理念与实践的认识。......

2023-11-28

“园林革命”:“文化大革命”极左思潮下的造园始于1966年5月、终于1976年10月的“无产阶级文化大革命”,是新中国发展历程中特殊的一页。“文化大革命”发动三年后,中国共产党第九次全国代表大会在其会议公报中激扬地宣告革命取得了“伟大的胜利”。本文尝试在这种语境下对“文化大革命”极左思潮下的园林营造作一些初步的剖析和探讨。......

2023-11-28

论“绿化”1从传统“园林”到现代“绿化”我国传统园林经历千百年发展,无论皇家园林还是私家园林,精益求精,臻于极致。笔者认为,在这其中,“绿化”堪称传统“园林”的一种现代化过程和形态。这些事实提示我们将“绿化”概念及其实践放在中国园林传统与文化“现代化”的背景下追溯其历史源流与本质内涵。显然,“绿化”一词所表达的这两层含义至少已存续数千年。与上述对“绿化”词性的考量相应,本书主要关注后两者。......

2023-11-28

现代风景园林在其产生与形成的过程中,与现代建筑的一个最大的不同之处是,现代风景园林在发生了革命性创新的同时,又保持了对古典园林明显的继承性。现代园林在扬弃古典园林自然观的同时,又有自己新的拓展。现代园林设计顺应这一趋势,在保持园林设计观赏性的同时,从环境心理学、行为学理论等科学的角度,来分析大众的多元需求和开放式空间中的种种行为现象,对现代园林进行了重新定位。......

2023-08-20

在世界三大园林体系中,中国古典园林以其悠久的历史和丰富的内涵,营造出一幅把自然景物与人造山水以及植物、建筑融为一体的游赏画卷。在这方面,中国古典园林之所以有很高的艺术成就,就在于它采用了曲折而自由的布局,采用划分景区和空间以及“借景”的艺术手法。中国古典园林的这种借景手法,在《园冶》一书中,总结为五种方法,即“远借、邻借、仰借、俯借、应时而借”。......

2023-08-20

相关推荐