表1.3知识库用户使用较多的软件3)人员经费IR建设丰俭由人,经费差距非常大。......

2023-11-27

IR的兴起既有技术因素又有人文因素。笔者将之归纳为两种动力、两条路径和三个转变。两种动力是指技术动力和意识动力,两条路径是指推动IR发展的OA运动和机构知识管理活动,三个转变是指用户行为、学术出版模式以及知识产权法制环境的转变。

1.2.2.1 技术动力

1990年威廉·戈德(William Gardner)最先提出了“电子文库”(Electronic Archive)的概念,倡导电子出版物的集中存储、关联索引以及便于用户使用的个性化获取。1991年伯纳斯-李(Berners-Lee)公布了超文本传输协议,催生了今天繁荣的网络环境。同年设立的学科库arXiv.org在一定程度上培养了一批网络自由学术的倡导者和支持者。1994年美国宣布数字图书馆计划(DLI-1),次年出台了重要的元数据标准都柏林核心(Dublin Core,DC)。这些早期的数字图书馆研究实践与标准为分布式知识库发展奠定了技术和人员基础。1999年支持跨库互操作的OAI出台,在美国数字图书馆联盟和网络信息联盟的推动下,2001年发布了开放收割元数据的OAI-PMH协议,为Dspace等开源软件的开发奠定了基础。

1.2.2.2 意识动力

1)学术交流危机说

在众多倡导OA的文献中,学术交流危机说是最早也是最具煽动性的言论。20世纪70~80年代,学术期刊越来越集中在少数商业出版机构的手中,以至于80年代末美国图书馆界惊呼“期刊要吃掉图书馆了”。美国研究图书馆协会(Association of Research Libraries,ARL)数据显示,1986~2009年间图书馆期刊支出上涨了381%,而实际采购的期刊只增加了161%[11]。凭借期刊垄断,有的数据库商采用“捆绑销售”策略,不仅不允许图书馆根据需要挑选期刊,而且要求图书馆订购电子刊的同时还要购买一定数量的纸本刊,这无疑增加了图书馆的采购成本。加之许可合同和技术控制降低了图书馆资源共享和长期服务的保障能力,从而直接威胁到学术交流的可持续发展。在传统期刊出版模式下,作者无偿提交作品并且根据出版者要求转让著作权,其他学者作为编辑或者审稿人无偿地评议作品。反过来,图书馆高价采购这些出版物供教学和科研使用,有的出版合同甚至限制作者本人利用或者再利用其作品,而销售利润却落入了出版者的口袋。另一方面,受科研评价机制的影响,作者面临作品“不出版就死掉”(Publish or Perish)的尴尬处境。学术成果往往期望发表在影响力高的期刊上,而那些知名期刊通常掌握在商业出版机构的手中,拒稿率很高,学术成果发表困难。对于发展中国家而言,优秀学术作品外流也是一个必须面对的难题。印度曾经开展过“在印度发表”的活动,但收效甚微,多数学者仍将能在国际顶级期刊发表论文视为莫大的荣誉。2002~2012年,我国科技人员共发表100多万篇国际论文。然而受购买力制约,这些优秀的学术成果常常不能被国内同行发现和利用,导致低水平重复研究和高价回购的现象。一方面是优秀学术成果涌向少数高影响力期刊,另一方面是图书馆以越来越昂贵的价格购买庞杂的数据库,这种扭曲的学术交流模式令学术界相当愤慨,期望通过新的学术交流模式从出版者手中夺回学术出版的控制权,使公共资金支持的研究结果能够更广泛地被利用。

2)影响力说

影响力说的代表人物是斯蒂文·哈纳德(Stevan Harnad)。2005年,他所在的英国南安普顿大学与加拿大魁北克大学、汤姆森路透公司合作研究了物理学(1992~2003年)论文的影响力,发现OA论文比非OA的论文的影响力高100%以上[12]。影响力说认为文献通过互联网开放是一种多赢的学术交流方式。对学者而言,发表作品不是为了直接的经济利益而是为了扩大影响。OA作品可以为作者增加合作机会,获得聘用、晋升和资助等间接收益。对机构而言,学者知名度的提高可以提升机构的声望。此外,支持OA有利于减少机构对于商业期刊的依赖。对于出版者而言,影响力是期刊活力的源泉。期刊OA有助于增加影响力,从而吸引稿件、广告、读者和被引率,增加期刊的竞争优势。实践当中,推送文献利用报告是作者喜爱的一项IR服务,从作者角度印证了影响力说是有效的。

3)公共利益与社会责任说

1998年《科学》杂志刊登了《谁拥有科学作品的著作权》的讨论。多数学者认为政府资助的科研成果实际上是纳税人资助的,应当以适当的方式自由传播。2006年,英国研究委员会(Reach Council of UK,RCUK)提出公共资助研究成果和思想应当尽可能快捷、广泛、高效地提供给公众使用、问询与核查,也表达了公共利益最大化的诉求。此外,机构的社会责任也是开放内容的动机之一。欧洲SPARC总裁大卫·普洛瑟(David C Prosser)在《机构知识库》一书的序言中就引用了美国约翰·霍普金斯大学首任校长丹尼尔·C·吉尔曼(Daniel Coit Gilman)1878年的演讲,认为大学最高尚的责任之一就是促进和传播知识,传播对象不应限于那些可以直接在课堂听课的人,而应该包括更远、更广泛的人[13]。

4)自由文化说

自由文化具有悠久的历史和丰富的内涵。2004年劳伦斯·莱斯格(Lawrence Lessig)对自由文化的概念及目的进行了新的诠释。他认为“自由(free)不是‘免费啤酒’,而是自由言论、自由市场、自由贸易、自由企业、自由意志、自由选举……。自由文化有如自由市场,通过承认知识产权来保护创作和创新”[14]。相对于传统著作权保护的“许可文化”(permission culture),自由文化在版权制度框架下鼓励作者“保留部分权力”甚至放弃全部权利,降低用户获取信息的门槛。倡导自由文化的目的是在“无政府”与“控制”之间找到平衡。作为知识共享组织(CC)的发起人,劳伦斯·莱斯格等人通过宣传和推广CC许可机制促进自由文化风气的形成。

1.2.2.3 开放存取(OA)运动

OA运动源自一种开放学术交流、共享学术成果的理想。皮特·舒伯的“OA运动时间表”将之追溯到了1966年美国教育资源信息中心(Education Resources Information Center,ERIC)和美国医学图书馆Medline数据库的创立。乔冬梅则以1998年和2002年为界线,将OA运动划分为萌芽期、初步发展和稳步发展三个阶段[15]。根据皮特·舒伯的解释,OA可以概括为采用数字在线方式免费、免授权传播学术成果的活动。若以数字在线为必要条件,笔者建议以1994年伯纳斯-李宣布不申请专利将万维网完全免费开放为标志,从而将起步阶段向前推几年。1994~2001年期间,美国数字图书馆计划、都柏林核心、OAI等为实现互操作奠定了技术基础;加之几次大型的在线讨论引发了各方面对于这种新的出版交流方式的兴趣和担忧,使之成为一个研究热点。2002年的标志性事件还有《IFLA互联网宣言》、CC许可协议、英国的FAIR项目、荷兰的DEAR项目,以及Eprints,Dspace,CDSWare,OAIster等基于OAI的开源软件和增值服务。此后,美国国家卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)、英国皇家学会(Royal Society)、德国马普学会(Max Planck Society)等学术机构纷纷表示支持OA理念,《贝赛斯达宣言》和《柏林宣言》也得到了广泛的认同。作为开放存取的绿色之路,IR的发展深受OA运动的影响并几乎与之同步。

1.2.2.4 知识管理活动

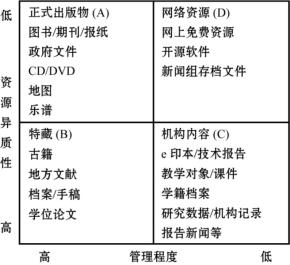

IR兴起的另一条路径是机构的知识管理活动,但它通常被OA的光环所遮盖。兴起于20世纪90年代的知识管理理念扩大了人们对知识的认识,即知识不再局限于正式出版的文本,还包括各种存在于数据集、图表、电子邮件和草稿中的显性和隐性知识。因此,迅速增长的原生数字资源受到重视,机构数字资产管理意识和手段也日趋成熟。2003年,联机计算机图书馆中心(Online Computer Library Center,OCLC)的劳肯·丹普瑟(Lorcan Dempsey)和艾瑞克·柴尔卓斯(Eric Childress)提出了“馆藏格”(collections grid)的概念[16]。他们用图书馆的管理程度和资源异质性这两个变量将馆藏分为四个象限(见图1.2)。A象限的典型资源是正式出版物,包括图书、期刊、报纸、政府文件等,这部分资源的同质性较高,图书馆的服务经验和管理能力也最强;B象限内是“特藏”,包括古籍、地方文献、手稿档案、学位论文等,这类资源的异质性高,属于“人无我有,人有我精”的馆藏,图书馆的管理和服务能力也比较强;C象限是机构信息,包括e印本论文、研究报告、课件和科研数据等,这部分内容多是本单位的原生数字资源,但以往并未被纳入“馆藏”管理;D象限是开放的网络资源,包括免费获取的网页、开源软件等。因为资源的同质性高、获取障碍少,这部分内容目前并不是图书馆的服务重点。“馆藏格”为机构或图书馆综合管理各类信息资源提供了一个有趣的视角,也将以往不受重视的机构内容纳入了信息管理的视野。(www.chuimin.cn)

显然,OA和知识管理这两条路径的出发点并不相同,因而两者交汇、碰撞并相互影响就在所难免。机构知识管理丰富了IR的资源类型,为教学和科研提供了更加丰富和关联的内容,但是IR并没有像OA运动最初设计的那样实现学术内容的完全开放。实践中,受多种因素的制约和影响,OA发展出部分OA、延时OA、

图1.2 馆藏格

自愿OA、强制OA以及回溯OA等多种形式。不过,受OA理念的影响,一些封闭的机构知识库也逐渐转向开放。不少作者尝到了OA作品的甜头,开始自觉存储或通过互联网发布作品。

1.2.2.5 用户行为转变

在“开放存取”和“开放内容”等理念的影响下,越来越多的政府、大学、科研机构等公共信息与学术信息提供者通过互联网免费提供科研报告等信息资源。与此同时,为顺应基金和机构的OA要求、表现社会责任感、避免作者流失,部分商业出版者增加了OA出版选项,有的也允许作者在IR、学科库和个人主页“自存储”作品。此外,学者个人主页、学术博客等“自下而上”的力量也在丰富着互联网的内容,使之成为重要的学术交流平台。加之上网条件改善,用户对互联网和搜索引擎表现出高度的依赖,这为开放内容奠定了广泛的用户基础。

1.2.2.6 学术出版模式转变

传统出版模式相对简单。作者将作品提交给出版者进行同行评议,出版者出版作品,第三方服务机构编制文摘索引,图书馆和出版者保存并传播作品,作者获得评价和激励,商业机构获得利润并承担风险。尽管电子出版技术为学术出版模式变革创造了契机,但却没有像理想主义者预期的那样能够“颠覆”传统出版。传统出版“搬家”到互联网上也只是形式的变化,并没有从实质上改变利益相关者之间的关系,也没有影响学术信息交流的主要流程。开放互动的新型学术出版模式从本质上冲击了传统出版。在注册环节,多数国家采用了《伯尔尼公约》的著作权自动取得原则,知识库或博客的“时间戳”就成了学术作品首发的证明;在作品揭示、获取和公开传播环节,参与者更加多元,除了传统出版模式下的参与者,电子出版模式下新增的互联网用户、内容整合者和搜索引擎,还有开放互动模式下新增的参与者,如知识库、博客、维基等。在认证环节,用户的点击和下载成为重要的评价指标;在回报环节,部分基金和机构将作者“自存储”作品作为考核指标,客观上激励了开放内容。开放互动的学术出版模式已经能够独立于传统的基于版权转移的出版模式,实现学术交流的注册、揭示、传播、评价和回报功能,只要权利人保留部分权利或将作品弃之公有领域即可。

1.2.2.7 知识产权法制环境转变

数字环境与传统环境相比的确发生了巨变。例如,数字资源在互联网上被广泛传播,难以判断其起源;数字资源容易被修改、任何人都可以上网发布信息。因此,20世纪90年代,知识产权法伴随技术进步同步加强,世界知识产权组织的《著作权条约》(WIPO Copyright Treaty,WCT)、《表演和录音制品条约》(WIPO Performances and Phonograms Treaty,WPPT)以及美国《数字千禧法案》(Digital Millennium Copyright Act,DMCA)相继出台。加之美国延长著作权保护期、欧盟制定了数据库特别保护指令以及数字权利管理技术的发展,合理使用的空间实际缩小,著作权保护与公众利用的天平出现了较大的倾斜。

著作权保护的强化趋势对大学、科研机构的电子化教学(e-Learning)与电子化科研(e-Science)构成了严重的威胁。2003年,美国出版者协会(Association of American Publishers,AAP)通过秘密手段搜集了加州大学圣迭戈分校在线课程服务系统“E-reserve”存储“一小部分”版权作品并超越合理使用的“证据”,建议该校每学期开学前在网上公开各门课程需保留文献的题名、作者及页码范围的清单,遭到该校拒绝。网络教学环境下,教师将推荐阅读的资料(如下载的论文、扫描的图书章节、互联网上的链接以及多媒体影音资料)上载到课程管理系统中,学生通过IP或账号登陆使用。师生普遍认为在校园网内的使用是非营利性的教学使用,是合理使用。但问题的核心是使用作品的权属、许可和用量,而不是校园网的防火墙。出版者认为,这种方式影响了教科书市场,但大学认为自己没有义务为出版业监管版权,而应当大力推进开放的学术交流模式[17],双方互不相让。在与新的著作权制度短暂磨合后,欧美大学和科研机构主动管理其知识成果、推广灵活的许可制度,为教学科研提供便利。例如,英国高等教育资助委员会认为,知识产权管理对于高等教育机构参与知识经济至关重要,其工作报告《e-Learning活动中的知识产权》已成为英国高校知识产权管理的指导性文件。2006年,作为澳大利亚联邦政府信息基础设施体系创新的一部分,昆士兰科技大学法学院教授布伦·菲茨格莱德(Brian Fitzgerald)主持的开放存取知识法律项目(Open Access to Konwledge Law Project,OAK Law)启动。荷兰SURF基金会和英国JISC为推动机构和作者开放内容、协调与出版者的关系,发布了“著作权管理工具箱”。美国SPARC与“科学共享组织”联合发表了《打开大门解放思想》白皮书。由此可见,高等教育机构在现有版权制度下变革学术交流模式的需求已经十分迫切。

2)开放许可机制被认可

20世纪80年代,MIT的理查德·斯托曼(Richard M.Stallman)提出以自由软件对抗windows操作系统的垄断地位。1983年他发表了著名的GNU宣言,同年组建了自由软件基金会。1989年他与一些律师共同起草了GNU通用公共协议证书并创造了Copyleft的概念。斯托曼等人天才地意识到,如果你想让知识开放存取,就必须运用知识产权制度平台,信息共享的前提是要能够控制出手的信息。他通过著作权声明和GNU GPL协议规范下游用户的行为。因此,开放许可不是简单地共享信息而是保证信息自由的一种战略。

受自由软件著作权方案的启发,1998年大卫·威利创建了教学资料开放内容许可协议的初稿。1999年蒂姆·欧瑞理(Tim O'Reilly)和安迪·奥伦(Andy Oran)等人为出版者设计了在线免费提供图书和期刊内容的开放出版许可协议。2000年自由软件基金会发布了GNU自由文本许可证。20世纪90年代末,法律界人士也开始关注数字内容及其传播的知识产权问题,其中劳伦斯·莱斯格等人设计的CC协议最具影响力。这些新的许可形式通常被称为“开放内容”协议。与传统许可相比,它们简短、易懂、标准化,能与其他开放内容许可的概念交互并且是机器可读的。其优势在于自动生成,不必谈判,降低了交易成本,有利于信息获取和传播。2005~2006年发生在西班牙和荷兰的两起判例显示,作者使用CC许可授权或者维权的行为已经得到了司法的支持,开放许可机制逐渐得到社会的认可。

有关开放型机构知识库著作权管理研究的文章

由此可见,我国采取的是资格制的狭义出版概念,IR是否具有“出版者”的地位可能会有争议。图2.3学术出版途径现状2.3.1.2IR是不是互联网服务提供者互联网服务提供者可以分为三种:①互联网接入提供者;②网络平台服务提供者;③网络内容提供者。......

2023-11-27

7.1.1.1IR的定位与功能CALIS调查显示,不论是建设、拟建设还是未建设IR的单位,80%以上都认为建设IR的动机是为了长期保存和展示本校的学术成果。......

2023-11-27

即通常情况下,教师拥有作品的著作权,MIT只有在提供了特别资源的情况下才主张权利。表6.8OpenLearn的外部作品提交控制6.4.4.2权利的使用1)用户许可协议MIT和OpenLearn都采用了CC许可的“署名-非商业使用-同等方式共享”协议,授予用户复制、传播、展示、表演作品以及制作衍生品的权利。因此,OpenLearn必须免除由于用户发布不准确信息给自己造成的责任。......

2023-11-27

“Digital Repository”简称“Repository”,国内学者通常翻译为“数字知识库”、“知识库”或“典藏库”,是指存储数字内容、数字资产以便未来查检使用的地方,可以简单地理解为一种数据库。截至2013年1月20日,全球2 253家OA知识库中IR为1 866家,占总数的83%。为避免歧义,国外有些文献增加了定语,如“OA机构知识库”或“开放数字知识库”等。表1.1机构知识库的类型......

2023-11-27

机构战略政策和实施政策要明确公布学位论文的范围、时间以及自愿还是义务的提交方式。综上所述,入库阶段的许可模型、著作权管理流程、知识库许可协议等措施是IR学位论文著作权管理的重中之重。其次,传播阶段可能遇到的风险是侵犯第三方权利。......

2023-11-27

机构存档或典藏行为古已有之,但IR却是近年来的一个新兴事物。OAI-PMH协议发布后,新建项目平台大多遵从了该标准。互操作的机构e印本文库对于推动学术开放意义重大,立即受到OA运动的鼎力支持。在OA运动的推动下,越来越多的出版者也开始接受和支持OA出版和OA知识库模式,此后IR发展渐入佳境。英国南安普顿大学维护的OA知识库注册登记系统显示的机构知识库和新增记录数据是上述历程的有力印证。图1.1机构知识库及其记录数量发展......

2023-11-27

相关推荐