对安康、西安两市经济合作的主要表现,以下从合作领域范围、合作深度以及合作未来三个方面进行面阐述。......

2023-11-27

一、安康市、西安市的三次产业结构现状

安康市位于陕西省东南部,北邸秦岭,南寓巴山,长江的最大支流——汉江蜿蜒其中。境内气候湿润、资源丰富、山川秀丽,是西北地区的亚热带资源多样化区域。安康市地缘和区位独特,与四川、重庆和湖北接壤,位于陕、川、鄂、渝四省市的结合部,中心城区距省会西安市约200公里。国土面积23529平方公里,占陕西省面积的11.4%。辖九县一区:汉滨区、汉阴县、石泉县、宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县,总人口300万。

安康市与陕西省南部的汉中市、商洛市一起构成陕西省的陕南经济圈层,在省内与陕北经济圈和关中经济圈相呼应。根据杜能、廖什的古典与近代区位理论,以及极化与空间结构等现代区位理论,安康市位于西安、重庆、武汉三个省会城市的中心,三个省会城市将作为经济增长极对安康市经济发展具有一定的带动与辐射作用。就其直达距离而言,安康市区与西安城区的距离最短,产品的运输成本最低,空间合作的效率最高,经济合作的利益空间也最大。

(一)安康市产业结构呈现第一、三产业比重大,第二产业比重小的不合理现象

根据区际贸易理论,资源禀赋的差异及流动性与产业结构的梯度差别是区域经济合作的基础条件,并非必要条件。但对于欠发达地区与相对发达地区的区域经济合作而言,上述条件的具备至关重要。以下通过比较安康市与西安市的三次产业结构,分析安康市与西安市产业结构的差异性及互补性,进而分析两市经济合作的大类产业条件。

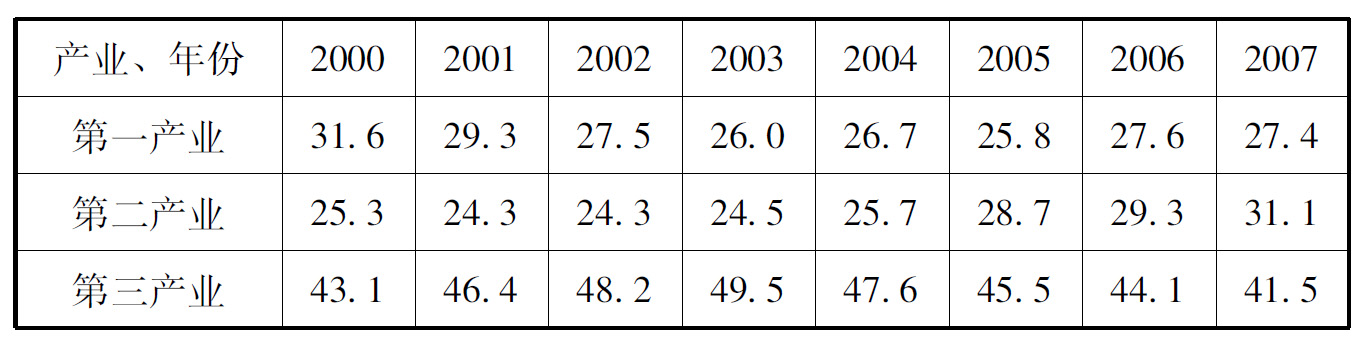

表1 2000—2007年安康市三次产业比较(单位:%)

资料来源:根据相关各年陕西统计年鉴和安康统计年鉴

图1 安康市三次产业结构变化趋势图

由表1可见,2007年,安康市第一、二、三产业产值占总产值比重之比为27.4∶31.1∶41.5,呈三、二、一排序。这种三次产业结构表明该区域是以传统的农业、服务业为主的产业低度化区域,虽然工业产值已经超越农业产值,但仅超过不到三个百分点,而且长期以来工业比重低于第一、三产业比重。

安康市第三产业一枝独大。这种第三产业比重较大的结构具有明显的不合理性。首先是三产一枝独大建立在薄弱的工业基础之上,折射出安康市产业结构的不稳定性;其次占几乎一半的三产基本上都是以为生活服务为主的,产业高度化严重不足;最后三产独大反映出投资主体向工业投资的信心不足,资金一般投向投资小、见效快、风险小的饮食餐饮服务业、小商品零售业等低度化的第三产业领域。以上三次产业之间的比重关系说明安康市经济目前处于工业化初级阶段,距离真正步入工业化发展的快车道还有一定的距离。

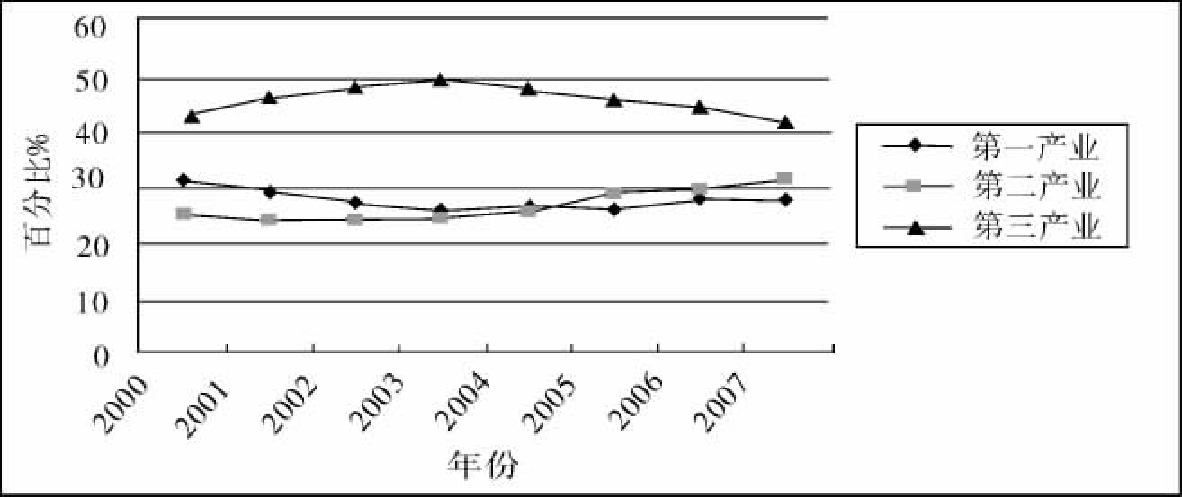

(二)西安市三次产业从表面上看结构较为合理,但存在第三产业量高质低现象

西安市三次产业结构演进的合理性表现在,三次产业结构比重从1978年的19.05∶57.55∶23.40变为2007年的4.68∶43.80∶51.52,使长期过度依赖重工业的“二、三、一”模式逐步转变为“三、二、一”模式,一产和二产从业人员比重不断下降,三产从业人员比重逐年上升,其中,2005年三次产业的从业人员分别为32.78%,27.46%和39.76%,产业发展逐步实现由“传统”到“现代”的转变,产业结构不断优化。但是,从第二产业发展的历程及结构现状来看,近年来西安市制造业发展明显落后于其他同类地区。虽然第三产业比重相对较高,以服务经济为主的产业结构在加速形成,但是缺乏强有力的工业支撑,难以得到持续快速发展,发展后劲有待加强。

图2 西安市三次产业结构变化趋势图(www.chuimin.cn)

数据来源:西安统计年鉴2007

(三)安康市特色优势产业对西安市相应大类产业具有一定的互补性,西安市主导产业对安康市相关产业具有一定的先导性

通过比较分析安康与西安两市三次产业结构比重发现,安康市与西安市三次产业结构之间具有较强的互补性,区域产业结构存在一定程度的势差。从三次产业的演进历程来看,安康市三次产业结构从2000年以来一直处于低度化状态,农业所占比重在2005年以前一直高于工业比重,第三次产业比重独大,但素质不高,主要以传统服务业为主;西安市三次产业结构从20世纪80年代经过了“一、二、三”到“二、三、一”,再到“三、二、一”的演进过程,到2007年已经形成较为合理化与高度化的产业结构,其主要表现为第三次产业结构比重达到50%以上。在区域经济合作过程中,安康市特色优势产业对西安市相应大类产业具有一定的互补作用;同样,西安市主导产业对安康市相关产业具有一定的先导性。相互作用主要表现在以下几方面:

1.安康市特色优势农副产业能为西安市提供必要的生产要素或生活消费品

安康市农业所占GDP比重较大,2007年为27.4%,西安市第一产业2007年所占GDP比重仅为4.68%。从国内生产总值来看,安康市农林牧渔业总产值62.34亿元,比上年增长10.42%。西安市为82.51亿元,比上年增长17%。安康市具有丰富的生物医药、富硒食品及绿色食品、桑茧丝绸、矿产等原料资源,被誉为“生物基因库”、“中药材之乡”。全市有中药基地20万亩,桑园70万亩、茶园30万亩、黄姜30万亩、烤烟17万亩、魔芋16万亩,是全国优质绿茶、绞股蓝、黄姜、烟叶和魔芋生产基地,是全国最大的优质富硒区域。西安市产业结构调整和消费结构升级为安康市绿色产业提供了发展机遇。

随着区域经济一体化步伐加快,区域外消费者或用户对绿色产品需求增加,为安康市富硒食品、中药材原材料等绿色产业的发展提供了市场条件。作为距离安康市最近的中心城市西安市,其农业主导产业为优质粮食、养殖、果品、蔬菜等四大产业,农业产业化经营水平不断提高,目前呈现出“都市型农业、城郊型农业、生态型农业”良好的产业格局。两个区域农业产业结构的差异性,及区域之间的相互需求,在客观上形成了第一产业的区域优势互补。安康市及其他陕南地区的无公害、有机、绿色食品及优质中药材对西安市农产品市场形成有益补充。同样,西安市的优质果蔬、奶制品也为安康市消费结构升级提供了相应条件。

2.安康市特色资源优势形成对以西安市为中心的制造业技术资源的需求

安康市发展生物产业具有得天独厚的自然条件。有着丰富的特色富硒资源和中药资源,有初具规模并开始步入规范化、标准化的富硒食品和中药材种植基地。而以西安市为中心的关中食品、医药科技资源十分充裕,各级各类专业研发机构上百家,专业技术平台上千家,技术开发人员数万名,形成了较强的技术创新能力。然而,由于历史原因,安康市富硒、中药资源优势未能与关中科技优势实现有效对接,依托安康市中药资源开发的新药、保健食品凤毛麟角。一方面关中高科技资源未能得到充分利用,另一方面安康市生物资源得不到技术支撑而长期在低层次徘徊。这种状况虽然严重制约着安康市生物产业的发展,但也为区域之间生物产业合作发展提供了历史机遇。

西安市是关中经济圈层的中心,区位优势使得西安市成为人才、高科技资源及资金的增长极。当西安与安康两市存在较大经济与科技差异时,发达区域的产业、技术就将梯度转移到欠发达区域,从而形成辐射效应。转移自西安市的先进制造与研发技术对安康市经济发展具有较强的促进作用。

3.西安市现代金融、物流、旅游业发展对安康市第三产业发展具有一定的导向作用

从两市产业结构来看,两市第三产业比重均最大,但产业结构水平却有较大差异。安康市第三次产业主要以餐饮、零售、批发等传统服务业为主,西安市则以金融保险业、现代物流业、旅游业及通信服务业等现代化服务业为主。欠发达的安康市第三产业的素质较为低下,与以现代服务业为主的西安市第三产业形成鲜明对比。

第三产业高度化是信息化带动工业化深入发展的内在要求,是区域经济发展的配套条件。所以,两市产业高度化的差异表明安康市传统第三产业结构的数量与质量都有较大提升的空间,同时也表明西安市第三产业发展的演进路径与发展趋势对安康市第三产业的发展具有一定的先导性。

4.安康市第二产业结构的优化有待两市经济合作的深化

根据配第—克拉克定理:“随着经济的发展,第一次产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降;第二次产业国民收入和劳动力的相对比重上升,经济进一步发展,第三次产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升”。产业结构合理化与高度化表现在区域产业结构经由“一、二、三”产业比重顺序,到“二、一、三”,再到“二、三、一”,最后到“三、二、一”的过程。安康和西安两市工业结构目前均符合“三、二、一”排序,但与西安相比,安康第二产业中,优势产业多为涉农及原料基础加工产业,且基础薄弱,支柱产业构成也明显具有区域禀赋特征。安康市第二产业较其第三产业比重小,三次产业结构演进过程中未经过“二、一、三”发展阶段。

这种区域第二产业结构的差异性及支柱产业结构的异质性,形成安康市优势产业对西安市所拥有的相应产业技术具有很强的需求。因此,在工业原材料生产、产业技术进步及产业链等方面的合作创新都有很大的空间。随着两市经济合作机制的建立及合作广度与深度的发展,安康市的第二产业,尤其是工业结构优化会不断呈现合理化与高度化趋势。

有关我国欠发达与发达区域经济合作研究的文章

因此,西安市与安康市经济合作在安康市优势产业方面主要表现为产业发展合作,而对于安康市较为落后的工业行业领域则表现为产业转移,如通信设备制造、机械制造等领域就采取这种方式。......

2023-11-27

表4-151949年以来兰州市第二产业内部结构演变3.兰州市第三产业内部结构的演变从图4-11可以看出,交通运输业和批发零售业在兰州市第三产业生产总值的比重总体呈现下降趋势,说明兰州市第三产业多元化发展的态势日趋明显。表4-16新中国成立以来兰州市第三产业内部结构演变......

2023-11-04

新中国成立以来,兰州从消费性城市转变为现在的工业性城市,产业结构经历了巨大的变化。但是兰州的产业结构演变轨迹与一般的产业结构演变规律并不相符合。1979—2000年,兰州产业结构再次发生重大调整,是城市组团之间及组团内部的填充阶段。2011年—2013年,兰州市第三产业在地区生产总值中的占比接近并逐渐超过第二产业,产业结构趋向合理、稳定的发展趋势。图4-3兰州市三次产业占地区生产总值的比重演变......

2023-11-04

表4-92010—2014年兰州市第一产业构成情况从第一产业的发展趋势看,近年来农业比重一直保持在83%左右,在第一产业中占据绝对优势。表4-122014年兰州市前十名工业行业情况石化、有色、电力、冶金、食品、煤炭和装备制造业等构成兰州市工业领域的重点支柱行业。表4-13兰州市金融保险年均增长速度......

2023-11-04

到目前为止,产业的发展演变经历了三次社会大分工和三次产业革命。蒸汽机械化逐步被电力机械化所取代,电力、化工、汽车、石油、飞机、电讯等新兴产业得到迅猛发展,人类进入电气化、石油化、钢铁化的新阶段,再次使产业格局发生根本性的变革。......

2023-11-27

图1-1 美国家庭保险大厦我国的塔是古代高层建筑的典型代表,与埃及金字塔相比,我国古代的塔在建筑形式和结构上已有了相当高的水平,大都采用木与砖结构。在以后的130年间高层建筑的发展速度由慢到快,近年来呈迅速上升趋势。进入21世纪后,我国的发展速度更加迅猛,高层建筑的数量和高度几乎是飞跃式的增加,由表1-1、表1-2可见,现在我国已替代美国,成为世界上高层建筑最多的国家。图1-7~图1-10是在表1-3中列出的几幢国内高层建筑。......

2023-08-23

波兰政府将页岩气的开发作为其保障能源安全的重要一点,并较早地加入了美国领导的全球页岩气倡议。波兰已经引进20多家公司在波罗的海盆地和卢布林盆地进行页岩气开采。波兰政府同时鼓励本土企业开采页岩气。此外,由于波兰页岩气的技术可采量仍不明朗,而公众是否一直支持水力压裂也不明确,从而使得波兰页岩气的开采具有较高的不确定性。截至2014年底,波兰的页岩气开采并没有像政府预期的那样进入商业生产阶段。......

2023-06-25

相关推荐