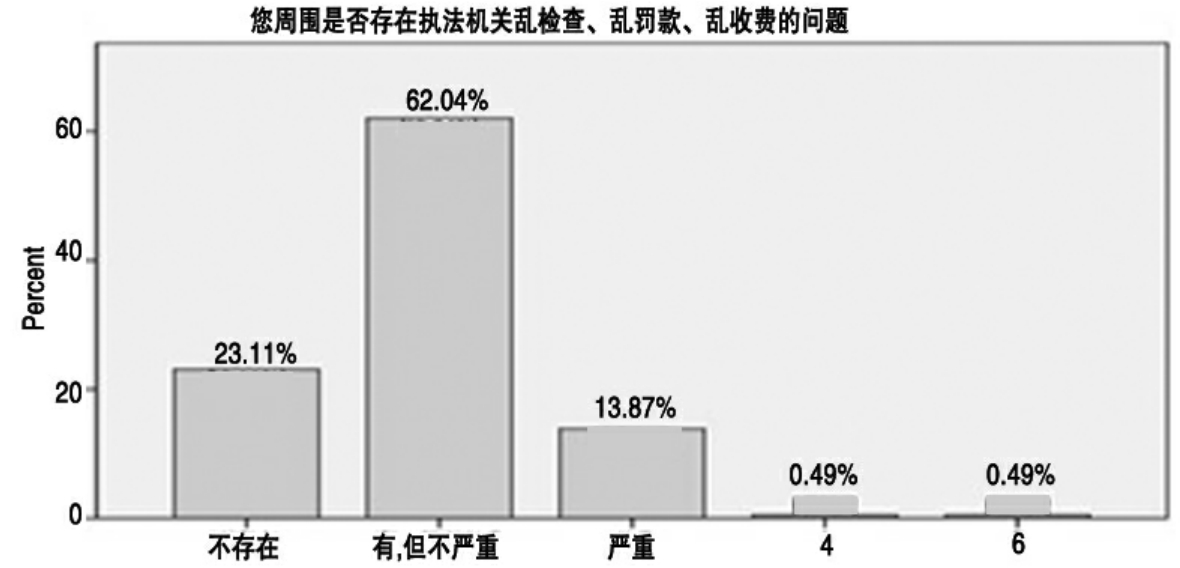

这表明西部民族地区政府政务信息公开制度贯彻执行情况良好,农村行政执法的工作机制在良性运作。实行政府工作和决策征求意见、建议机制。......

2023-11-27

三、西部民族地区群众对法律救济途径的认识

法律救济是指公民、法人或者其他组织认为自己的人身权、财产权因行政机关的行政行为或者其他单位和个人的行为而受到侵害,依照法律规定向有权受理的国家机关告诉并要求解决,予以补救,有关国家机关受理并作出具有法律效力的活动。通常我们所说的法律救济的主要方式有:行政复议、行政诉讼、国家赔偿、民事诉讼。这里我们仅仅就课题组在西部民族地区农村调研时发现当地农牧民最常使用的法律救济方式加以阐释:国家赔偿、行政诉讼和“上访”(或“信访”)。

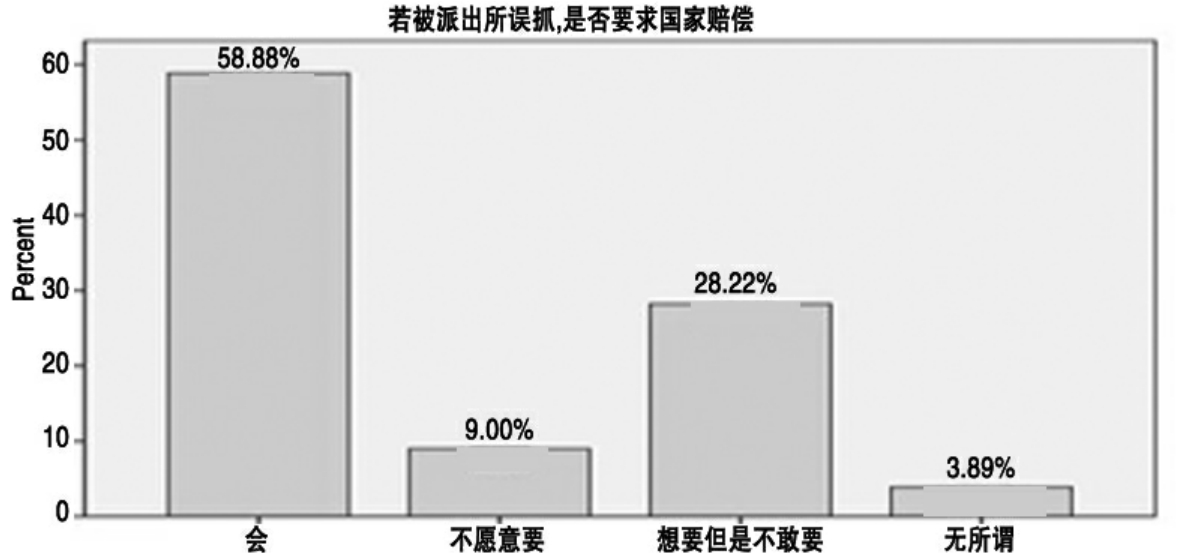

(一)对国家赔偿的态度

根据《国家赔偿法》第2条的规定,国家赔偿就是国家机关及其工作人员行使职权给公民、法人和其他组织合法权益造成损害而依法向受害人进行的赔偿。国家赔偿体现了国家和公民之间、公权力和私权利之间的关系,国家对国家赔偿(包括行政赔偿、刑事赔偿、司法赔偿)的态度体现在《国家赔偿法》中,公民对国家赔偿的态度体现了公民对国家或公权力的信任度。因此,从很大程度上讲,公民对国家赔偿的态度反映公民对法治国家、法治社会的期待。

图表49 对国家赔偿的态度

调研数据显示,如若被派出所误抓且被关了几天的情况下,怀有“要求国家赔偿”之意愿的人在受访人员中占绝大多数,为87.1%。因此可以说受访人员在此情况下要求国家赔偿的意愿十分强烈。不过,其中仅有58.9%的人不仅有此意愿并且明确表示“会”去要求实现这一意愿;而其中超过四分之一即28.2%则尽管有此意愿但却不会去实现该意愿,即“想要但是不敢要”。如果说,民众尚不知所谓国家赔偿或者即便知道国家赔偿但却没有要求国家赔偿之意愿,那么无人或者仅有较少的人会努力争取实现获得国家赔偿之意愿这种现象就顶多只是表明调研当地人们欠缺相关法律知识、欠缺某种维权意识或者是在此情况下体现出了一定程度的理性计算。真正更堪忧虑的是,当相关法律知识、某种维权意识都并不欠缺时,竟有仅约占受访人员总数四分之一亦即23.1%的人却因为“不敢要”而放弃实现获得国家赔偿之意愿,这使我们在不仅要重视法治教育,更要督促当地政府转变职能,实现服务型政府。

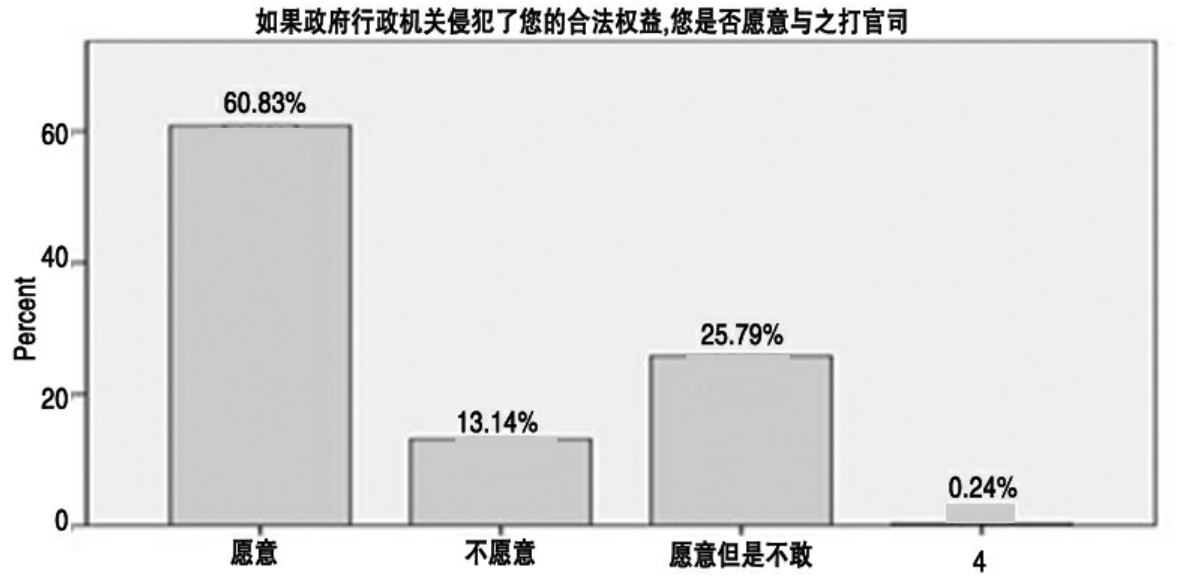

图表50 对“民告官”路经的依赖度(www.chuimin.cn)

(二)对“民告官”路径的依赖

“民告官”即行政诉讼是现代国家政治民主化程度的重要标志。课题组就西部民族地区农村行政诉讼的意向和实际存在状况进行了调研。调查数据显示,受访人员对“如果政府行政机关侵犯了您的合法权益,您是否愿意与之打官司”问题的回答一致性较大。当政府行政机关侵犯了其合法权益时,怀有“愿意”与“政府机关”打官司的人在受访人员中占86.6%,而且明确表示愿意且顾虑较少的更是占其中的绝大多数(70.2%)。这表明受访人员中具有通过与政府机关打官司来维护自身合法权益的意愿非常强烈。可是如前所述,现实生活中当地行政诉讼案件比例非常之小,主要原因恐怕在于行政诉讼案件在法院立案较难,同时公民要支付较大的经济与社会成本,案件判决后执行不畅等方面。这也是为什么有25.8%的受访人员尽管愿意打官司但却因“不敢”而心怀顾虑,尚有占受访人员总数13.1%的人明确表示当政府机关侵犯其合法权益时也不愿意与之打官司的方式来维护自身合法权益。

(三)对政府不合理征地补偿救济途径的选择倾向

由于我国特殊的国情原因,“上访”(“法定的术语”叫“信访”)在公力救济中占有相当的比例,而且随着《信访条例》的出台有越演越烈之势,在某些方面还存在“冲击司法救济”之嫌(一些经二审甚至再审已过数年的“铁案”经当事人“上访”而由政府干预法院“重申”“翻案”的事例屡见不鲜,所以越来越多的“诉求”不通过司法程序来解决而是壅堵到党委、政府的信访机构)。征地补偿救济就是一个“多上访”案件和群体性事件频发的行政执法领域。本课题组专门就此问题设计问卷进行了调研。

图表51 对政府不合理征地补偿救济途径的选择倾向

调研数据显示,在“当地政府征收了您的土地但您认为政府给您的补偿款不合理”的情况下,67.9%的人愿意通过法定的正规渠道解决问题、寻求救济;其中,仅有13.9%的人愿意通过行政诉讼渠道解决问题,受访人员则更愿意通过“向有关部门反映情况”这一非诉讼的途径解决问题。可见,“民高官”式的权益救济机制,在调研当地人们备选救济机制序列中,尚不具有被选取的优先性。此外,值得注意的是,尚有16.5%的受访人员表示,在上述情形下,只能是“没办法”;易言之,这部分人们此时尚陷于一筹莫展、“无计可施”的迷茫境况中。同样值得注意的是,占受访人员总数的9.2%的人表示在上述情形下,会选择“给执法人员某些好处,争取有利的解决办法”这一方案,这多少显示出,或者是在调研当地民众对权益救济机制的认识尚有偏差,或者是当地行政执法过程还存在因为行政执法人员因收取相对人好处而改变行政执法的不严格依法执法的情况。另外,“上访”这一救济渠道,在人们的备选救济方案排序中,亦占有一定的重要性。不过,与人们通常存有的因为宗教领袖在民族民众中具有崇高的权威因而民众往往会在寻求权益救济之时倚重宗教领袖这一想象形成鲜明对照的是,调研数据显示出至少在“当地政府征收了您的土地但您认为政府给您的补偿款不合理”这种情况下,受访人员并不倚重宗教领袖来解决该特定问题。

有关我国西部民族地区农村行政执法问题研究的文章

这表明西部民族地区政府政务信息公开制度贯彻执行情况良好,农村行政执法的工作机制在良性运作。实行政府工作和决策征求意见、建议机制。......

2023-11-27

附录:《我国西部民族地区农村行政执法问题研究》调查问卷您的个人情况1.民族:A.汉族B.回族C.藏族D.蒙古族E.维吾尔族F.壮族G.其他(请注明)____________2.文化程度:A.小学B.初中C.高中D.大专E.大学F.研究生及以上________3.职业:A.公务员B.村干部C.农民D.牧民E.学生F.工人G.个体户H.其他(请注明)__________4.您的年龄:_________。......

2023-11-27

四教师队伍整体素质大幅提高图表572002-2006年初中入学率地区差异变化图表581991-2006年我国小学女童与男童入学率差异情况(一)教师学历水平达标率高到2007年,西部各省区小学和初中教师学历合格率分别达到了97%和94%以上。西部地区高层次学历教师比例稳步提高。中青年教师成为农村教师的主体。......

2023-11-27

公务员作为行政机关的组成要素,是行政权力的实际执行者,依法行政能力的强弱直接决定着行政机关依法行政的水平。依法行政能否取得成效、区域行政法制现代化能否良性发展,关键取决于公务员自身的素质。当前,在依法行政方面存在着许多不尽人意之处,几乎都与行政主体素质不高有关。图表29农村行政执法人员法律素质的自我评价调查结果显示,受访行政执法人员的自我评价不是很高。......

2023-11-27

我国西部民族地区农村在政治、经济、文化、社会事业等各个方面取得了辉煌成就,当地农村行政执法的整体状况也发生了天翻地覆的变化。然而由于我国西部民族地区农村社会经济发展水平相对滞后,现代化进程较慢,西部民族地区农村行政执法存在的问题较之于非民族地区、城镇表现得更加突出、更具有特殊性。......

2023-11-27

广大公众缺乏对环境法律法规最基本的了解和认识,现实中有法不依、执法不严、违法不究、徇私枉法、司法腐败等现象愈演愈烈,极大地刺激着公众对法律复杂的心理,大多数公众表现出对行政执法和司法状况的不满与失望。......

2023-11-27

前两种情形存在的必然结果是,授权组织和委托组织、常设组织和临时组织在涉及“经济效益”的具体执法中,争夺行政执法权,在不带来或带来很小“经济效益”的具体执法中,相互推诿、消极怠惰。根据我们在西部民族地区的调查,参与行政执法权“争夺”的行政执法主体,既有行政机关,又有事业单位、企业或政企合一的单位。......

2023-11-27

相关推荐