二、中国不同地区发展新兴产业的竞争不同地区经济上的差异性与互补性是实现区域经济一体化目标的前提和基础,但是地区毗邻省、市之间由于资源禀赋的相似性,在行政管制分割的前提下,存在重复建设带来的产业趋同问题,这成为区域内恶性竞争的源头和制约区域产业经济可持续发展的主要障碍之一。......

2023-11-27

一、中国不同地区的产业发展轨迹

不同经济发展阶段中不同地区在整个国民经济发展中所发挥的功能和作用都有所不同,而功能和作用的不同又导致了不同经济发展阶段下中国不同地区产业发展状况的差异。这些差异可以在不同区域经济规划和产业发展政策中表现出来。下面将根据新中国成立以来基本经济政策(主要依据“一五”─“十一五”规划)的变化对中国不同地区产业发展的阶段划分作进一步解释。

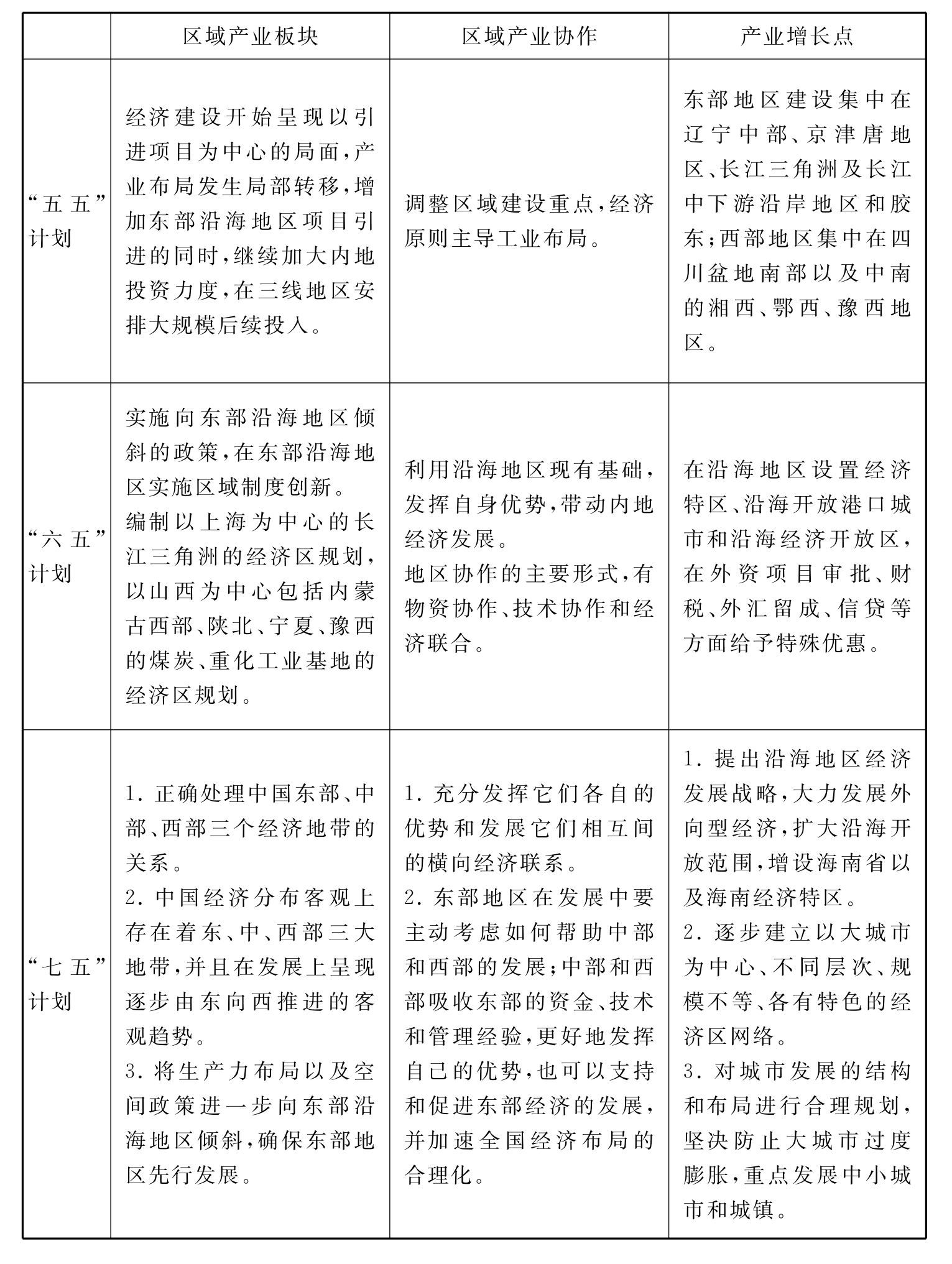

表5—1大致概括了中国历次五年计划中涉及区域经济发展的总体安排,从表中可以读出新中国成立以来基本经济政策变化对于不同地区产业发展阶段划分所产生的影响。

表5—1 中国历次五年计划涉及区域经济发展的总体安排[1]

续表

续表

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

续表

根据表5—1的叙述,可以大致将中国不同地区产业发展的阶段划分如下:

第一阶段:内地倾斜投资阶段,即从“一五”计划(1953—1957年)至“三五”计划(1966—1970年)的实施时期。在这一阶段,出于国防建设以及增强内地工业基础等诸多考虑,中国工业建设的重点分布在广大内地地区,集中在“三线”地区,包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海以及河南、湖北、湖南三省的西部,广东北部、广西西北部和山西、河北的西部。内地不仅是新增投资的重点区域,中央政府还有计划地将一大批工矿企业以及科研机构从沿海地区迁至“三线”地区。而最主要的迁出地则是北京、上海、江苏、辽宁等省、市。这一时期可以看做是国家对中西部地区援助力度最强的时期,中西部地区工业落后的状况得到了极大的改善。

第二阶段:发展战略调整阶段,即“四五”计划(1971—1975年)至“五五”计划(1976—1980年)的实施时期。这一阶段贯穿了整个20世纪70年代,是相当重要的一个阶段。在这一时期,国际形势出现缓和,中国对外关系出现较大改善,对外经贸交流增加,因此,一方面“三线”建设的必要性不像之前那样紧迫;另一方面东部地区的对外经济交流开始扩大。中国的产业布局也在这一时期开始初步调整。不过这一阶段内地的投资总额依然远高于沿海地区,而且内地的建设逐步集中于“三线”地区的中心地带,这些中西部省份与中西部的其他省份之间开始形成较大的差距。

第三阶段:沿海率先发展阶段,即“六五”计划(1981—1985年)至“九五”计划(1996—2000年)的实施时期。1978年改革开放后,入境的外资逐渐增加,并首先选择了区位条件较好的环渤海湾、长三角、珠三角等东部沿海地区。与此同时,中央政府开始出台大量优惠政策对东部地区实施倾斜,这使得东部地区率先获得了制度上的优势,从而更有利于发挥其区位优势。东部地区大批外资的进入,在带来资本集聚效应的同时,也带来了先进的理念、管理以及技术,各种产业在东部地区得到了大力发展。而中西部地区的经济总量以及工业总产值在全国总量中的份额又重新回归到新中国成立初期的水平,相应的产业发展由于缺乏必要条件的支持也处于停滞或缓慢发展阶段。

第四阶段:协调发展阶段,即“十五”计划(2001—2005年)至“十一五”规划(2006—2010年)20年左右的沿海率先发展阶段,极大地缩小了中国东部地区经济水平与世界的差距,但是中国区域经济差距的问题变得更加突出。东部地区经济的快速发展面临资源匮乏的困局,而西部地区却无法通过正常的价格机制将自身的资源优势转化为经济发展水平的优势。为了促使中国区域经济走向更为合理的协调发展道路,中央政府在1999年正式提出西部大开发战略,力图在保持东部快速发展的同时,加快西部发展的步伐,通过大规模的招商引资和基础设施建设使西部地区突破经济发展的瓶颈,通过倾斜性的地区优惠政策和东西部地区经济技术合作交流实现优势互补。庞大的技术经济支持和政策辅助使中西部产业发展所需要的条件意义得到满足,中西部产业发展环境迅速优化,使中西部产业发展逐步与东部产业发展缩小距离,重新走上了高速发展阶段。

有关后危机背景下新兴产业发展研究的文章

二、中国不同地区发展新兴产业的竞争不同地区经济上的差异性与互补性是实现区域经济一体化目标的前提和基础,但是地区毗邻省、市之间由于资源禀赋的相似性,在行政管制分割的前提下,存在重复建设带来的产业趋同问题,这成为区域内恶性竞争的源头和制约区域产业经济可持续发展的主要障碍之一。......

2023-11-27

表5—6东、中、西部主要省、市、自治区新兴产业发展政策汇总续表续表续表续表续表续表表5—6收录了中国不同地区主要省、市、自治区近年来关于发展新兴产业方面所颁布的一些政策规划,指出了这些相关文件中的基本规划内涵和产业发展导向。......

2023-11-27

当前,影响关中经济区发展的最大问题就是产业集群度不强;或者说,解决这一区域发展问题的关键,就在于培育具有这一区域特色的产业集群。关中汽车及汽车零部件产业集群。......

2023-11-28

乘着振兴工业经济的东风,新兴产业在该市调整产业结构、建设生态文明城市的大手笔中迎来腾飞发展的黄金机遇。就国内而言,中央已将新材料新能源等战略性新兴产业列入国家发展战略。下一步,贵阳市将从政策支持、技术支持和资源整合等方面入手,推动产业的发展。推动省、市相关部门制定出台扶持新材料新能源产业发展的优惠政策,鼓励企业向高新区聚集;大力支持建设新材料新能源产业的工程技术中心、产业研究中心等技术支撑机构。......

2023-11-27

2016年9月14日,国家能源局发布《页岩气发展规划》,提出了页岩气发展的“十三五”规划,以及2030年远景目标。根据发展规划,2020年中国页岩气的发展目标是:完善成熟3 500m以浅海相页岩气勘探开发技术,突破3 500m以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术;2020年力争实现页岩气产量300×108 m3。表10-1 中国页岩气发展“十三五”规划中的重点建产区(续表)(根据《页岩气发展规划(2016—2020年)》信息制表。......

2023-06-25

中国是世界上水稻生产和消费大国,目前稻米总产量位居世界第一,生产面积位居世界第二,仅次于印度。1961~2013年中国水稻年平均种植面积3 185.7万hm2,占我国粮食作物年平均种植面积的34.97%,占世界水稻生产面积的22.12%。自1961年以来,我国水稻生产面积呈现先增后降的趋势。进入21世纪以后,我国水稻生产面积稳定在3 000万hm2左右。在我国小麦、玉米和水稻三大主要粮食作物中,水稻的种植面积最大。......

2023-06-20

南通,作为我国著名近代纺织工业基地,作为全国著名的纺织之乡、外贸服装出口基地之一,服装业一直是传统优势产业。纺织服装加工业已成为南通地方经济的支柱。为此,南通获得了中国服装出口基地的称号,世界上许多大牌名牌服装几乎在南通都有生产加工基地。南通服装企业运行模式主要依赖来料加工和出口贸易。......

2023-06-15

相关推荐