琴谱弹奏与欣赏我们知道,古琴音乐是标题音乐,是内容音乐,音乐是为表现内容服务的。关于如何弹《潇湘》,根据不同的理解,各家不一,我个人的理解见拙著《〈潇湘水云〉及其联想》及《〈潇湘水云〉试析》两文。在这里,主要是介绍我是如何弹《潇湘》的。第四段是著名的潇湘水云声,水云声有高有低,有动有静,不可一概论之。......

2023-11-25

清·费丹旭《昭君出塞图》

我1959年学弹《秋塞吟》时,吴兆基先生曾多次说过:“《秋塞吟》是中国式的《悲怆》交响乐。”香港叶明媚女士在《苏州古琴家吴兆基的琴论和琴艺》一文亦提到过这一说法。而今再续琴缘,重温《秋塞》,对比柴可夫斯基的《悲怆》,更真切地感受到了先师的睿智卓识。先师出生于古琴世家,博古通今,学贯中西,兼习文理;善思考,勤钻研,精古琴拳术,实古琴界难得之博学人才。惜正当其奋发有为之年恰值知识分子受制蹇剥之时,晚年虽有所改变,已作冯唐。汪铎先生长年追随,告知先师晚年尤钟《秋塞》,信有因也。先师虽未再对“《秋塞吟》是中国式的《悲怆》交响乐”作进一步阐述[1],然我感到这一命题的含义深远,应作更深入的探讨,故兹不揣浅陋,试而为之。囿于学识,所论必多不当不足甚或错误之处,恳请吴门弟子及海内外琴家批评指正。

《秋塞吟》是一部悲叹西汉王昭君一生不平遭遇的乐曲。本文所依据的琴谱《五知斋琴谱》的解题为:“汉明妃作也。元帝后宫既多,使画工图其形,按图召幸。宫人多赂画工,妃自持姿容,独不肯与,工人乃点破之,遂不得见。后匈奴求美人为阏氏,帝以昭君行。及召见,貌为后宫冠,帝悔之而恐失信,遂行。妃恨不见遇,作怨思之歌,谓之《昭君怨》,一名《秋塞吟》。又按汉嫁乌孙公主,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思,其送明妃亦然。曲中忧愁悲怨,听之增人牢骚不平之气。嗟乎,士屈于不知己,岂独明妃也哉。”其后记云:“塞外凉秋,最足动人悲思,况以明妃处此,愈增伤感之怀。调入丝桐,声声传出一种抑郁忧愁、去国离乡之苦,而柔媚幽婉,又确似艳质情肠。听奏此曲,较读答苏武书,更为入妙。”

王昭君负绝色、秉才艺,不屈淫威,受奸佞陷害,远嫁匈奴。想当年辞关塞外,朔风怒号,黄云蔽日,衰草遍野,孤雁悲秋,她满腹悲恨幽怨,叫天不应,呼地不灵,终于胡地青塚埋皓齿。《旧唐书·音乐志》曰:“汉人怜而作昭君曲。”《五知斋琴谱》的《秋塞吟》是否系《旧唐书·音乐志》所说的《昭君曲》传衍演变而来,不得而知,然其意一脉相承。自古刚正有才之士,命途多蹇,其情也同,《秋塞吟》应为后人借明妃以诉天下不平之曲。

《秋塞吟》第一段是全曲引子,缓慢的下準同声双泛音以哀怨、绝望、嘶哑的呼喊声,创造出了全曲的悲剧气氛,接着的“历”止于高音Re(g1),隐然有一种不平之气。随后的下行泛音旋律,伤感之情发自内心,溢于言表,是对前节的呼应,并为后面音乐作铺垫。之后,四弦、二弦[2]两个重而有力的散音,紧接着一个一弦徽外沉闷的按音低音,给人以一种突然的跌落感,好像一开始就将人推到了苦难的深渊。余下的曲调一直在低準低音区曲折徘徊,是一段十分缓慢、具有极其阴暗色彩的音乐,其沉闷抑郁之情,听之令人窒息。这是人在受尽苦难屈辱之后,将一股长久愤郁之气硬压在心底里无从发泄而发出来的呜咽,特别因为主人公是女性,显得更为阴沉。

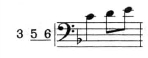

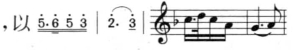

第二段一开始从la(d1)跳到高音Re(g1 ),又紧接着回落到中音Sol (c1) ,与黄河怨、江河水首段相似,一股极端怨恨之气得到了第一次强力的宣泄,怨天怨地,怨命运。接着的下行曲调极其悲伤,其调慢而顿,所谓欲哭无泪者也。在其后的音乐中,这种情绪得到了一定的缓和,好像主人公在边抽泣边倾诉自己的不平遭遇:感叹、向往、压迫、不平与反抗。在这段中第一次出现了由 及其由高两度半的

及其由高两度半的 组成的抗争主题,表现了反抗情绪,但在这里这种原始的反抗情绪十分软弱,很快受到压制。本段中,更多的是怨愤的发泄。

组成的抗争主题,表现了反抗情绪,但在这里这种原始的反抗情绪十分软弱,很快受到压制。本段中,更多的是怨愤的发泄。

第三段一开始简短回顾了第一段阴暗的旋律,并立即由此作进一步展开,在那时顿时噎的曲调中,传出了主人公嘤嘤的哭泣声。随同出现了代表明妃悲惨命运主题的音调![]() 这一主题第一次就以悲悲切切的面孔呈现在听众面前,并使随之出现的抗争主题黯然失色,使人感到在命运的压迫下前途一片昏暗与渺茫。轻伏之后本段末句是一向上乐节加一滚拂,为下段作铺垫。

这一主题第一次就以悲悲切切的面孔呈现在听众面前,并使随之出现的抗争主题黯然失色,使人感到在命运的压迫下前途一片昏暗与渺茫。轻伏之后本段末句是一向上乐节加一滚拂,为下段作铺垫。

第四段的前半段暂时摆脱了阴暗的现实,以相对明朗的乐句表达了明妃对从前美好生活的回忆及对今后生活的向往。在这里 从曲首的呼喊转换成了一个轻快的、积极向上的动机,呈现出少有光明形象。然而即使在这种情况下仍然逃脱不了命运的控制,尽管命运主题的变型在这里没有以悲悲切切的面目出现,但它一开始就跳了出来,表明了它无时无刻的存在,暗示曾经有过的欢乐与向往仅仅存在于虚幻之中。并且此后,每当这一积极向上的动机出现的时候,必定受到似乎是命运主题帮凶

从曲首的呼喊转换成了一个轻快的、积极向上的动机,呈现出少有光明形象。然而即使在这种情况下仍然逃脱不了命运的控制,尽管命运主题的变型在这里没有以悲悲切切的面目出现,但它一开始就跳了出来,表明了它无时无刻的存在,暗示曾经有过的欢乐与向往仅仅存在于虚幻之中。并且此后,每当这一积极向上的动机出现的时候,必定受到似乎是命运主题帮凶 的打压,再出现,就再以更大的力度打压。在这里,作者巧妙地利用古琴泛音与按音的对比,将回忆向往与命运交织在一起,使人们处于甜蜜的梦想与痛苦现实的强烈对比之中,更增加了乐曲的艺术效果与感染力。命运主题的第二次出现是在第一次高潮之后,就在上说光明动机的引导小节

的打压,再出现,就再以更大的力度打压。在这里,作者巧妙地利用古琴泛音与按音的对比,将回忆向往与命运交织在一起,使人们处于甜蜜的梦想与痛苦现实的强烈对比之中,更增加了乐曲的艺术效果与感染力。命运主题的第二次出现是在第一次高潮之后,就在上说光明动机的引导小节![]() 才一出现,它就开始了无情的反扑,乐曲于是呈现了一种无奈的下行。然而人们对于美好事物的憧憬是极其顽强的,面对着任何扼杀的企图,无论多么软弱的人都会产生激烈的反抗,更何况明妃本身就具有一定的反叛精神,接连的几个拂与滚体现了这种情绪上的转折。在滚拂的强大攻势下,

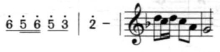

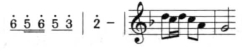

才一出现,它就开始了无情的反扑,乐曲于是呈现了一种无奈的下行。然而人们对于美好事物的憧憬是极其顽强的,面对着任何扼杀的企图,无论多么软弱的人都会产生激烈的反抗,更何况明妃本身就具有一定的反叛精神,接连的几个拂与滚体现了这种情绪上的转折。在滚拂的强大攻势下, 的疯狂暂时得到了遏制。本段的最后几个乐句已变成了痛心疾首的呼喊与抗争

的疯狂暂时得到了遏制。本段的最后几个乐句已变成了痛心疾首的呼喊与抗争 为代表的反击音型的出现,似乎表明与命运主题的斗争暂时取得了胜利,但是音乐始终在高準高音区域以这一音型为中心反复起伏,表明了抗争的顽强性与艰难性。

为代表的反击音型的出现,似乎表明与命运主题的斗争暂时取得了胜利,但是音乐始终在高準高音区域以这一音型为中心反复起伏,表明了抗争的顽强性与艰难性。

第五段的开始继承了第四段末的反抗精神并将其推向高潮,兴奋、激动、愤慨、不平、一次又一次的抗争是其特色,“何时得见汉朝使,为妾传书斩画师”。其间也偶然出现一丝希望,然而举目四望,黄尘滚滚、衰草遍野,个人的力量是无法与命运相抗衡的,在命运主题的压力下,反抗主题逐步失去了先前光彩,即便双弹也因而显得有点苍白、孤独与乏力。之后上行旋律已显得力不从心,至掐撮三声,抗争已经无力上攻。

第六段可以说是前二段愤激反抗向往情绪的余波,激烈的抗争已经基本结束,激动的情绪仍在起伏,但在命运的反复摧残下,这种情绪越来越软化弱化,表现出万分的无奈,以致在一次强烈的愤懑之后,旋律突然下淌,并轻滚至一弦空弦,从g1一直降到C,身心疲惫的主人公发出了“认命”的感叹。以后音乐渐慢渐低,终于心力交瘁,在一阵绝望的呼喊之后,一声剌伏,怀着满腹幽怨倒了下来。

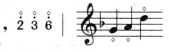

在上面这几段中,可以发现有两组对抗的主题:一组是由![]() 及其纯四度模进

及其纯四度模进![]() 与泛音

与泛音![]() 形成的上升主题,分别表示抗争与美好;一组是命运主题

形成的上升主题,分别表示抗争与美好;一组是命运主题![]() 及其变形,加上

及其变形,加上![]() 表示命运及命运的淫威。这两组主题进行了好几个回合的较量,从缓和到激烈,又由激烈到缓和,再激烈,再缓和……展开了个人与命运,不,也许应该说是个人与以命运为代表的社会、大自然抗争的全过程,人终于逃不开命运的魔掌,命运是不可战胜的。

表示命运及命运的淫威。这两组主题进行了好几个回合的较量,从缓和到激烈,又由激烈到缓和,再激烈,再缓和……展开了个人与命运,不,也许应该说是个人与以命运为代表的社会、大自然抗争的全过程,人终于逃不开命运的魔掌,命运是不可战胜的。

第七段一开始是一颗受尽摧残的心灵在经过漫长的黑夜之后逐渐苏醒时的呻吟,回忆起斗争的痕迹,似乎还想挣扎,然而正当主人公试图站起来的时候,突然一组渐慢渐弱的连续下行模进曲调宣告了其身体与精神的彻底崩溃,这一组乐曲极其哀怨,充满着绝望的悲愤与遗憾。

第八段的泛音好像是回光返照。两个结构相似的打圆乐句,后句基本上是前句的降一度重复,并直接第一段泛音的悲惨音乐,表示仅有的一点积极因素也像残阳的余晖,很快就消失在凄凉的暮色之中。接着一切又恢复了平静,然而这是一种悲剧性的绝望前的平静。

第九段又回到了第一段的阴暗色彩之中,但在这里,音乐并不像第一段那样沉闷,而是一种对命运悲壮的屈服,是一种对命运的无奈与哀叹。随着音乐的逐渐变弱,似乎生命之灯也随之逐渐暗淡,那极度疲倦的灵魂在末句音乐的陪伴下,依依不舍地离开了人间,最后一声泛音是那样的幽远,那样的清越,仿佛正直善良的女主人公正在飞向天国,进入了极乐永生的世界,就像《梁祝》的化蝶一段那样,给了人们一丝丝美丽的安慰。

结尾的泛音似乎告诉我们,故事结束了,一桩悲惨的故事结束了,留下的只有人们的思考。

柴可夫斯基的第六交响乐《悲怆》同样是一部揭示人的精神悲剧以及个人与周围现实之间尖锐矛盾的具有极深的哲学之思的乐曲。作为典型的古典交响乐,《悲怆》分为四个乐章。

第一乐章由大管用它那晦暗的音色奏出了一段极其阴暗、抑郁的慢引子,接着的第一主题在此基础上进行了发展,从原来沉重的呻吟变成焦虑的长吁短叹,第二主题正如柴氏本人所说:“仿佛又呼吸到老家的空气,听到妈妈和一些熟人的声音,感到甜蜜。”体现了对往日愉快的回忆及对幸福的幻想。接着乐队的一声猛击把人们从梦幻中警醒。随后是与命运斗争的段落,充满着紧张的对抗、痛心疾首的呼喊、绝望的哀哭及失败后的平静。

第二乐章及第三乐章似乎是第一乐章的延续与发展,以明朗的舞曲及夸张诙谐荒诞的进行曲与野蛮粗暴悲伤的曲调交织在一起,反衬出交响曲的悲剧主题。

乐曲的最后乐章表现了生命的绝望与熄灭。其音乐构架与第一乐章基本相似,悲伤的第一主题,较为明朗的第二主题,只是这里除了一些无法实现的幻想与回忆以外已没有斗争的激情,只有苦难中人们的啜泣、呻吟、哀哭、挣扎,随着沮丧、消沉的下行旋律,最后终于投入永恒的死亡的怀抱。(www.chuimin.cn)

从以上的分析中,我们可以发现这两首曲子有着共同的主题思想。由于美丽,王昭君被选入宫,但后宫嫔妃千人,不要说宠幸,连见一面都难,多少优秀的女子就这样被葬送一生!面对着这一现实,倔强正直而又自负的王昭君憋着一口气嫁给了匈奴单于。试想一个弱女子吃尽千辛万苦,跋涉万里,及到塞北,住的是低矮毡蓬,吃的是腥膻羊肉,听到的尽是吚哑啁哳的胡语,看到的则是黄沙高涌、衰草飘零、一片昏茫愁惨的景象,“满面胡沙满鬓风”,举目无亲,茕茕孑立,她心里的怨恨悲苦是可以想象的。更有甚者,囿于陋习,单于死后,王后必须下嫁儿子,这对昭君无异雪上加霜。在这里,我不想对曹禺笔下革命的王昭君提什么看法,我只是站在《秋塞吟》作曲者的角度,站在当时人们的认识水平上来分析,王昭君的命运显然是极其悲惨不公的! 自古以来,女子的美好比文人的才,昭君的“自持姿容独不肯与”及当辞行时故意刻意打扮得光彩照人盛装而出,符合大多数人所赞誉的刚正不屈的气节,而昭君的不幸结局也多与天下大多数正直的才智之士雷同,这就是为什么王昭君的故事千百年来受到人们尤其是广大文人欢迎的原因。《秋塞吟》的作者显然对昭君的遭遇深表同情,与昭君的身世产生了极大的共鸣,并以极度悲愤的心情写成此曲。

也许由于人类社会的共通性,柴可夫斯基作为俄罗斯的“文人”有着与《秋塞吟》作者同样的感受。1877年以后,俄国进入了一个极为黑暗的时期,一切进步的思想与表现受到了残酷的压制,正直的知识分子(文人)受到了极大的打击,对此,柴可夫斯基感到极度不安与惶恐,一幕幕悲剧在他的身边发生,一件件不平之事在他的眼前出现,加上他个人爱情生活的阴影,更加体会到了人生的悲哀,命运的不可违抗,于是他把人生的苦难、与命运斗争的艰辛及面对命运的残酷的无奈一股脑儿倾泻进了《悲怆》,写出了俄罗斯的《秋塞吟》。诚如杨民望先生在《世界名曲欣赏》中指出的那样:“柴可夫斯基的这部最后的交响曲是他的带有总结性的代表作,是他的全部创作活动的终结,它特别深刻而有力地体现了个人的苦难和斗争,愤怒的抗议以及对生活、幸福、欢乐和爱情的热烈探求;这是作者对生活和世界的悲哀感受,其中关于内心的痛楚、逐渐熄灭的绝望、郁郁寡欢的断肠愁绪,表现得那样淋漓尽致,一个人真不知要经历多少苦难,才能写出这样的作品来,柴可夫斯基曾说他把‘整个心灵都放进这部交响曲’,这是一点也不夸张的。”

由上分析可知,《秋塞吟》与《悲怆》同样都是揭示个人与命运之间关系的乐曲,都是作曲家用整个心来写的乐曲。音乐充分描述了个人对于生活与社会所造成的痛苦的感受,反映了命运的主宰地位,反映了个人内心深处的哀怨、愤慨与绝望,以及对美好生活的追求。

另外,我们也可以看到这两首乐曲有着相似的音乐构架及一些相似的音乐语言。

一、两曲都是以极其阴暗沉闷的曲调开始,其阴暗抑郁的程度几乎类似,请聆听柴氏《悲怆》的引子主题,并与《秋塞吟》的第一段进行比较:

接着又都从开始乐段进行展开,《秋塞吟》的第四段前部与《悲怆》第一乐章第二主题有着类似的光明形象,表达了美好的回忆与向往,接着的斗争虽有程度的区别,但在乐思上是十分接近的。《悲怆》的第二、第三乐章虽为《秋塞吟》所没有,但它们在音乐构思上没有新意,主要是为了加深与强调第一乐章及第四乐章的悲剧性主题。同样,我们也可以发现《悲怆》的结尾音乐与《秋塞吟》又是惊人的相似。从以上分析我们可以看到二曲的音乐构思都是:悲剧性的开端—展开—美好的回忆—挣扎斗争—失败—生命的消亡。的确,在这两首乐曲中,我们可以听到那么多相似的哭泣、呻吟与呼喊,那么多相似的焦虑、痛苦和抗议,以及甜蜜的回忆与希望。

二、《悲怆》与《秋塞吟》在作曲技巧上也存在着某些相似之处。比如《秋塞》在结尾时反复使用![]() 这一音型,并渐慢渐弱,表示生命的渐渐熄灭。《悲怆》也同样在结尾时反复使用第四乐章第一主题

这一音型,并渐慢渐弱,表示生命的渐渐熄灭。《悲怆》也同样在结尾时反复使用第四乐章第一主题 ,这是一极为沮丧消沉,充满着抽泣、呻吟和哀哭的音调,表现出主人公极大的痛苦与绝望情绪,加上低音提琴长时间的持续音效及连续的定音鼓敲击,更增加了音乐的悲剧气氛,最后一声轻轻的锣声,就像《秋塞吟》中的那个泛音一样,宣告了这一受尽折磨、疲惫不堪的心灵,终于离开了人间。

,这是一极为沮丧消沉,充满着抽泣、呻吟和哀哭的音调,表现出主人公极大的痛苦与绝望情绪,加上低音提琴长时间的持续音效及连续的定音鼓敲击,更增加了音乐的悲剧气氛,最后一声轻轻的锣声,就像《秋塞吟》中的那个泛音一样,宣告了这一受尽折磨、疲惫不堪的心灵,终于离开了人间。

再有,如前分析,在《秋塞吟》中,我们可以看到两组不同的主题:一组是代表命运的下行悲剧主题,另一组是代表光明与反抗的上升主题,这两组主题相互进行反复穿插,纠缠对置,向人们展示了斗争的激烈性与艰巨性,这与《悲怆》中的第一主题及第二主题相互关系的做法极其相似。

又比如两部作品都采用反衬与烘托的手法来加深主题感染力。这在《悲怆》中是非常突出的。除了第一、第四乐章中两大主题的相互反衬、烘托外,第二、第三乐章实际上也是为了对第一、第四乐章起烘托和反衬作用而设置的;并且,《悲怆》中常用一些代表美好回忆、向往的明快乐句与表现不安情绪的乐句穿插对置,以表示复杂的情感,如在第一乐章第二主题第一次陈述之后的那个小穿插那样。在《秋塞吟》中我们也可以看到一些类似的手法,它不但在段落与段落、乐句与乐句之间相互反衬、烘托,甚至在同一乐句之中,也多次出现不同感情的乐汇交错,典型的例子是在第四段代表愉快的梦与残酷的现实的泛、散音动机在同一乐句中连接到了一起![]() 这一命运主题也在不同场合频频穿插出现。这些没有改变整个乐句或乐段的基本色彩,但却或从反面更加激起了人们对美好生活的向往,使乐曲的悲剧气氛更加突出,或使两种力量之间的斗争显得更为激烈、更为复杂、更为悲壮。

这一命运主题也在不同场合频频穿插出现。这些没有改变整个乐句或乐段的基本色彩,但却或从反面更加激起了人们对美好生活的向往,使乐曲的悲剧气氛更加突出,或使两种力量之间的斗争显得更为激烈、更为复杂、更为悲壮。

当然,这两首乐曲毕竟出自不同的国家与民族的作曲家之手,并且具有完全不同的曲式体制、完全不同的配置规模,其区别也是极为明显的,在这里就不再一一讨论了。

最后,需要说明的是,本分析所用的曲谱是基于吴兆基先生的传谱,但由于古琴音乐的特殊性,在具体节奏安排方面,仍根据本人的理解,参考他人的弹奏,作了部分的修改。

2003年10月30日写

写后

先师吴兆基先生当年常喟叹曰:“马如骥听《秋塞吟》常不禁会黯然神伤。”身世然也。而今相隔已四十个春秋,吴师也已仙逝,回首往事,恍然如隔世。自恢复操缦以来,弹《潇湘》,弹《渔歌》,始终不敢踫《秋塞吟》,以其太悲,犹恐因此带来更多回忆,有碍修身养性之道。近日静思,《秋塞吟》固天下至悲至戚之曲,如因之而不敢弹,实已着相,反无益而有损,如更之以超然之心态对之,则必有另一翻体会,遂鼓起余勇,将《秋塞吟》弹出。

金·宫素然《明妃出塞图》

【注释】

[1]本文写后的第四年即2007年,吴门琴社送来该社编的《百年琴韵——吴兆基先生一百周年纪念》一书,中有先师1983年4月所写《我对古琴曲〈秋塞吟〉的理解》一文,以及1985年8月写的《操缦随笔》,详见本书所收《谈昊兆基先生论〈秋塞吟〉》一文。

[2]二弦散音为笔者所改,以增加沉重感。

有关潇湘水云及其联想——马如骥古琴文集的文章

琴谱弹奏与欣赏我们知道,古琴音乐是标题音乐,是内容音乐,音乐是为表现内容服务的。关于如何弹《潇湘》,根据不同的理解,各家不一,我个人的理解见拙著《〈潇湘水云〉及其联想》及《〈潇湘水云〉试析》两文。在这里,主要是介绍我是如何弹《潇湘》的。第四段是著名的潇湘水云声,水云声有高有低,有动有静,不可一概论之。......

2023-11-25

杨时百先生为了能更好地理解传统的古琴音乐,我们来简单地研究一下传统古琴音乐是如何作出来的。中国传统古琴曲是内容音乐,作曲是为了将需要表达的内容用音乐的语言表达出来。有诗既成,参照诗之节奏韵律,作成有词之原始琴歌,称之为“弦歌”。“无文之曲”不是指上面所说的在文词基础上的器乐化的琴曲,而是根本就不依赖文词直接作成的曲子,但这在传统古琴音乐历史上,属极少数。......

2023-11-25

在《传统古琴音乐的作曲》一文中,我又提到,《秋塞吟》运用主题这一概念的作曲方式与西方奏鸣曲有相似之处,现在想对此作进一步分析。不过,这也是命运主题的最后一次出现,因为它已经完成了历史使命,奠定了《秋塞吟》这一琴曲的基调。在《秋塞吟》中,我们已经看到,对光明与反抗主题进行摧残压制的不仅仅是这一个命运主题,它还有一个帮凶它第一次出现在第二段,帮着命运主题进行打压。......

2023-11-25

另外,联想范围可广可窄,而分析的内容就相对比较固定,为此,在《潇湘水云联想》之外又写一篇《试析》。《潇湘》一曲是古琴音乐中最受欢迎的琴曲之一,近来我一直试图用一个弹琴者的感受来对其进行尝试性分析。《潇湘》的第一段用泛音演奏,不过不像其他古琴曲那样将泛音段主要用作引子。本段水云声是《潇湘》创作上的一个特色,也只有古琴才能充分予以表现[1]。......

2023-11-25

仔细研读秋塞牧犊的《乱翻书,与“渔夫”谈神奇谱潇湘题解》与处士横议先生《赞同秋塞观点谈是曲》后,我发现,拙文与《〈潇湘水云〉题解辨析》相比,有分歧,但也不乏共同之处。先谈秋塞先生的文章。不过,使我欣慰的是,似乎秋塞先生也在怀疑“九嶷”之说了,这正是我要说的。似乎秋塞先生也同意题解的文字不会是郭沔写的,这点我们又一致了。......

2023-11-25

弹《五知斋》的《秋鸿》,一定要参考《五知斋》关于《秋鸿》弹法的提示与《秋鸿》原辞的意境来弹!但要注意,《秋鸿》原辞与《秋鸿》各个段落并不是完全一一对应的,这就是为什么《五知斋》将《秋鸿》原辞放在曲末,并删去段号的原因。“引子”是由第一段“天南烟远”与第二段“塞北天高”组成,实际上也就是交代了《秋鸿》这一曲子的目的地与起飞地。......

2023-11-25

明确了前面几个问题,我们可以具体来谈传统古琴音乐的分析了。最后是音乐分析,在关于中国传统古琴音乐的特点中,我们知道,中国传统古琴音乐没有什么作曲格式。因此,古琴根本就没有西方音乐的那种曲式概念,加上中国传统古琴音乐也没有完整的音乐理论,这样,传统古琴音乐的音乐分析也就相对不太复杂,主要是调式分析与简单的和声分析。......

2023-11-25

此次琴集由查阜西先生主持,并由查先生演奏《潇湘水云》。查先生一人就抚奏了五次,有查潇湘之称。因此,此次《觉园琴集序目》对《潇湘水云》的解说是代表了以查、彭先生为首的琴社主流观点。认为郭沔作《潇湘水云》的初衷是“长怀惓惓情”。解放后更因种种原因,查先生在公开与正式场合,仍持朱权《神奇秘谱》的观点,但可以发现,其中出现了一些微妙的变化。......

2023-11-25

相关推荐