西安鼓乐,虽然流行民间年代久远,受到了民间文化的浸润,因时光流逝发生了变异。西安鼓乐的谱式,属俗字谱,属于“燕乐半字谱”系统。从现存乐社使用的乐器、演职人员组成、风格特点及公用考察。然而,对乐种的传承来讲,乐社的生存是最为根本的基础。乐社是鼓乐实践、传播、传承的基地,是完成民俗行为的承载者和平台。......

2023-11-23

对于人文学科,学术研究与艺术创作都是依据个人的思路和风格而定。由于学者学术视野、学科知识建构、学术积累不同,其研究的角度和侧重面也会有所取舍和差异。20世纪80年代以来,随着时代发展,学术繁荣,学界对于西安鼓乐认识的逐步深入。2006年5月,国务院将西安鼓乐列入第一批国家非物质文化遗产名录。2009年9月,联合国教科文组织公布的“人类非物质文化遗产代表作名录”中国项目中,“西安鼓乐”名列其中,得到了全世界的公认和肯定。

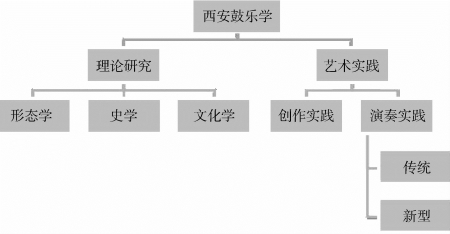

从今天西安鼓乐的研究现状来看,虽然有很多研究领域还未深入,但李石根等前辈的研究贡献已为建立“西安鼓乐学”奠定了良好的基础。我们不曾忘记20世纪80年代以来,在鼓乐研究领域,涌现出一批鼓乐专家,他们通过《交响(西安音乐学院学报)》等学术期刊,展开“学术争鸣”,提倡“百花齐放”,以一个乐种的诸方面研究为基础,涉及众多研究领域、专家学者,这种现象在国内音乐界还不多见。笔者以为,通过梳理他和诸位专家的研究成果,进行了分类、归纳与整理,“西安鼓乐学”的学术思路和研究内容便可初见端倪。笔者以为,从目前西安鼓乐研究成果和艺术实践来看,“西安鼓乐学”可以分为理论研究和艺术实践两大类(表2)。

表2 西安鼓乐研究层次表

理论研究是形成一门专门学问的基础,理论的系统程度决定了学科的构成。即使从目前鼓乐研究现状来看,几十年的研究成果已经在诸多方面有一定积累并亟待进一步深入。其包含的形态学、史学、文化学都需要进一步拓展和深化,如形态学中的乐谱学、律学、曲式学等;史学不仅关注鼓乐历史渊源与发展的整体性研究,也必须关注各个乐社的历史民间艺人的历史以及乐社的社会结构和组织规律;民族音乐学、民俗学研究视角的介入等等。艺术实践则根植于鼓乐传统以及时代需求,既有的曲调创编为独奏曲或是新型的民族管弦乐合奏等。传统也是发展的,并非一成不变,保护传统是保护其核心与本质。中国近几十年文艺的发展现状,新型的西安鼓乐演奏形式也是寻求发展的一种必不可少的探索。如今民间乐社和学院派乐团的并行发展,有利于鼓乐的传承与发展,是一种积极、大胆且有意义的尝试。

对于西安鼓乐的研究,不可能回避中国音乐历史,对中国音乐各个阶段重要艺术品种及发展的学习和了解,成为深入研究西安鼓乐历史渊源、音乐形态中不可缺少的重要步骤。其中,李石根先生倡导并践行的鼓乐学研究,有很多值得我们汲取的经验和思想。音乐研究方法一般可以归纳为艺术实验、艺术实践和艺术理论思辨等方法。对于中国传统音乐研究,尤其是西安鼓乐的研究,纵观石根先生的研究思路、过程与成果,其治学思想的最主要的特点就是根植于实践。

首先,坚持“理论来源于实践”的研究思路。无论是民族音乐学研究、中国传统音乐研究,还是中国音乐史的研究,都要以现存的中国传统音乐现象为基础。中国的传统音乐,尤其是民间音乐形成的丰富多样品种是一个地区或民族文化的历史再现。其不仅承载着当地本民族的文化内涵,也透露着鲜明的历史信息,更是其发展传承文化的基本动力。他在《西安鼓乐研究的方法与目标》中说道:“我所写的一些所谓‘论文’,多是整理过程中的心得体会,和别人的论文不甚相同,基本都建立在资料的基础之上。我喜欢让资料帮我说话,但资料要翔实,否则论点就站不住脚。”[6]这种实证性特点的研究思路恰恰和自20世纪80年代音乐学术界所倡导的学科理论与方法是一致的。民族音乐学是一门以实证研究为基础的人文学科。实证性研究的特征是通过对研究对象大量的观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物的本质属性和发展规律。这是石根先生研究的过程中始终坚持和运用的。实践是其从事理论研究的出发点,“我的收集工作,是把学习鼓乐放在首位,并贯穿始终。和其他艺徒一样,先学习读谱、韵曲,然后才是演奏技艺。在收集过程中,我也利用各种技术与工具,如摄影、记谱、录音等,但最重要的还是掌握。学习鼓乐要舍得花时间,要像把自己泡在酱染缸里一样,时间越久越好。从效果来看,我已经‘泡’成了半拉子乐人”[7]。这种充满民族音乐学理“融入”与“跳出”特色的研究思路,不同于一般人文社科性质的研究。他既作为一个“局外人”观察和解释具体音乐事象的声音、行为、概念,又是作为一个“局内人”理解、演绎、阐释音乐事象的形式与内容。如今随着时代的快速变迁,有些学者往往以“专家”自居,高高在上,对于传统音乐,尤其民间音乐,忽视其内在构成规律,忽视其实践操纵能力,以西方的现代人文理论或技术理论作用于中国传统音乐研究,产生诸多的语境或话语体系的误差,造成结论上的错误,得出的种种谬论,有鉴于此,石根先生的研究思路的价值在于用自身的话语体系解释创造的民间文化,其规律性自然清晰、明了。也是我们当今学者值得认真汲取的方法论营养。(图4)(www.chuimin.cn)

图4 与李石根等人合影

其次,坚持“史论结合”的鼓乐综合性研究。即使“我的文章谈形态学的时候多,目的是为他人提供信息,同时也想从中探索音乐艺术的传统规律,使之有助于继承与发展”[8]。但是,过去的研究所关注的“大都是在结构学,也就是大家所说的形态学上转来转去。至今尚未见到一篇从理论上深刻的进行探讨的文章,如律学、美学、传统学、人文学、作曲法等课题,都还无人顾及”[9]。虽然他在文章中指出这方面的不足,但并不等于他的研究也只局限于此。纵览《西安鼓乐全书》,石根先生的研究具有极强的综合性特征。其研究内容实际上不仅涉及鼓乐形态,还涉及鼓乐民俗活动和鼓乐民间艺人等方面。如第二编西安鼓乐资料汇编之第一章“西安鼓乐乐社活动史及艺师传”和第四章“四十年间西安鼓乐活动大事记(1951—1991)”。在作者眼中,鼓乐作为一种文化现象,置身于中国传统文化之中,追寻文化上的渊源关系,把握鼓乐的动态发展规律是自然而然、情理之中的事情。从历史上演变过程到现存音乐现状,西安鼓乐不是一个狭隘、封闭的文化生态系统。它在不断流动、吸收、融合和变化中延续着艺术生命,历经了种种失传威胁,才得以流传至今。当然,鼓乐作为一种音乐事象,其艺术特性自有其彰显之处,这就是我们经常所说的音乐的本体。至于本体,形态结构是其重要的组成部分,但并不是以此为唯一。因为,音乐是人的产物、社会的产物,离开民间艺人的传承与发展,离开社会活动的土壤滋润,民间艺术也就失去了生存的价值。

第三,提倡“系统和比较”的研究方法。西安鼓乐的价值与地位决定了鼓乐研究必须系统深入下去。在具体研究过程中,李石根先生喜欢运用比较的方法,浅显易懂地来说明问题。“我喜欢用比较的方法,不论是纵向或横向研究,这种方法都可以用。……我只是不愿意脱离实际,宁愿写浅点,使人能看懂,也不愿‘深’到使人看不懂的程度。其实,深入浅出的文章最难写。”[10]乐种是相对于中国传统文化,尤其是艺术品种而形成的一种通用名称。这种约定俗成的概念具有一定的类型化。“历史上传承于某一地域(或宫廷、寺院、道观)内的,具有严密的组织体系,典型的音乐形态构架,规范化的序列表演程式,并以音乐(只要是器乐)为其表现主体的各种艺术形式,均可成为乐种。”[11]西安鼓乐为吹管乐器与锣鼓乐器有机结合的大型传统乐种,民间多称它为细乐,进行演奏活动的组织称细乐社或鼓乐社,有些地方则把这种音乐与当地的民俗活动联系起来,称为“香会”或“水会”。西安鼓乐作为中国传统音乐的典型乐种,集中体现了其一母体传承性。西安鼓乐在中国音乐文化的发展长河中,积淀了根文化、母文化的因素。其谱式属宋代俗字谱体系。西安鼓乐“坐乐”与唐大曲的体式结构相比较,均含有散序、中序、破三部分,其“匣”“曲破”等术语也彼此相同。从现存的曲牌曲目看,西安鼓乐主要由唐大曲、杂曲,宋诸宫调、元明杂剧,隋唐以后部分古老民歌、民间小曲三大类组成。西安鼓乐经过一代代民间艺人的口传心授,通过群体的方式延续下来。西安鼓乐现有千余首曲目、曲牌,现存的各个流派曲谱有100多册,均系手抄本,年代最久的是西仓乐社保存的公元1689年的《鼓段小曲赚本俱全》。有自己独特的读谱方式、乐器选择、技法、表演形式等。其二流变依存性。西安鼓乐随着时代的变迁而不断变化,印有时代的烙印。如曲谱的书写格式、曲目的删减、增添,乐器的取舍、演出环境的更迭等。其传播变异“是一种活态的流变,是继承与变异、一致与差异的结合”[12]。西安鼓乐的生存是依附于西安周边人文环境的,广泛地应用于本地的民俗性活动,如朝山进香、祈雨斗乐、迎神赛会等,以组成人员、演奏风格来看,参加西安鼓乐的人员有道士、和尚、市民、农民,涵盖了文人和民间艺人,其风格分僧、道、俗三派,其中僧家、道家更多地体现了古长安文化传统和文人文化的一些特点;俗派集中体现了当地民俗文化的特点。“南集贤(陕西周至县的一个大村)香会音乐和西安流行的鼓乐艺术,是同源异流的古典音乐形式尤其是在‘前扎子’这一乐章,绝大部分乐曲的旋律都和当地民间音乐、地方戏曲的风味非常接近。”[13]

自唐宋以来,中国音乐的许多文化因素(律、调、曲、词、乐谱、乐器、结构、旋法、民俗、传承等)都在这个古老乐种留下了残痕遗迹。因此,被誉为中国音乐的“活化石”。“民间活化石的样本代表着中国传统音乐文化的深层积淀,就音乐活化石说来,则是中国传统音乐文化中心特征的具体体现”。[14]《西安鼓乐的乐器与乐器法》[15]一文探讨了西安鼓乐中所使用的乐器,以及乐器法、配器法和乐队编制。在对乐器介绍过程中,作者以西仓乐社的一本古谱为例,展示了其中所记载的17种笛的历史价值。在对乐器法和配器法介绍中,作者特别提出了“合乐”和“随乐”两个概念。“合乐”即合奏的意思,而“随乐”则指各声部间的配合、协作关系。《关于西安鼓乐谱中的“拍”》[16]一文中认为,“拍”在西安鼓乐中含义非常丰富,其中包括“平拍”(相当于4/4拍)、“匀拍”(相当于4/4拍)、“行拍”(相当于2/4拍)和“赠板”(相当于8/4拍)、两赠板、散板(乐曲被称作“起”)、流水板、奇数拍节等不同的节拍类型。另外,鼓乐谱中的“句拍”也是一个特殊的概念,指每乐句尾在乐谱上的划拍点板(民间称“水道”)。作者认为“鼓乐谱中的句拍,并不是一种偶然现象,应该说,这是受到我国古代音乐以句为拍的影响所致”。再者,西安鼓乐有“拍曲”,即乐曲是以拍为名,以拍数定格的意思。

有关西安鼓乐保护与实践的文章

西安鼓乐,虽然流行民间年代久远,受到了民间文化的浸润,因时光流逝发生了变异。西安鼓乐的谱式,属俗字谱,属于“燕乐半字谱”系统。从现存乐社使用的乐器、演职人员组成、风格特点及公用考察。然而,对乐种的传承来讲,乐社的生存是最为根本的基础。乐社是鼓乐实践、传播、传承的基地,是完成民俗行为的承载者和平台。......

2023-11-23

西安鼓乐流布于西安城区及其周边,乐社活动以西安城区为中心,涉及西安城区、长安、蓝田、周至、眉县等地。演奏西安鼓乐的社团被称为“乐社”,在周边的区县还被称为“香会”或“水会”。俗派乐社都位于西安市附近的区县乡村,属于“乡村鼓乐社”。“城派”鼓乐社以西安市的城隍庙乐社、东仓鼓乐社和大吉昌鼓乐社为代表。“乡派”则以周至县的南集贤东、西村乐社及长安区的何家营鼓乐社为代表。......

2023-11-23

现阶段关于西安鼓乐的保护和发展,当地政府已经制定了长期的保护方案,建立专门的工作机构。保护是条件,在体现真实性、完整性的基础上,采取一系列的有效措施,确保西安鼓乐的生命力,包括各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传和振兴。(图11)西安鼓乐如果脱离了民俗、脱离了民间基层,脱离了当地的文化,保护就无从谈起。......

2023-11-23

首先,20世纪八九十年代,西安鼓乐的研究主要集中在形态研究,即谱、调、律、器四个方面。西安鼓乐的研究重点也从具体形态拓展到文化价值的讨论,这些论文虽涉及文化内涵,但多偏重于“就价值论保护”的层面,或宏观泛泛而谈,“但结合民族音乐学的新发展来看,仍有许多尚待挖掘之处。因此,开辟其新的研究途径,拓宽新的研究领域,创造新的学术再生点,对于该乐种的继往开来具有重要意义。”......

2023-11-23

由于靠近城市,这里的土地原先大部分种小麦,现在已经被经济果树替代。我们8点从西安音乐学院出发,驱车近两个小时,于10点到达西安曲江文化产业开发区之一的赵公明财神庙。西村鼓乐社从周一至周五,每天演出四场,分别为上午10:00,11:00两场,下午15:00,16:00两场。第一家是市内东仓乐社长期入驻大唐芙蓉园,第二家便是南集贤西村乐社入驻周至县赵公明财神庙景区。还需进一步观察。......

2023-11-23

陕西省歌舞剧院:《仿唐乐舞》;安志顺:《鸭子拌嘴》,民族打击乐;曲云:《香山射鼓》,筝曲;杨洁民:《绿腰》,琵琶曲;饶余燕:《骊山吟》,民族管弦乐音诗;饶余燕:《玉门散》《雨霖铃》《鼓段魂》,民乐合奏;饶余燕:《黄陵随想》,筝与乐队;吉喆:《秦·兵马俑之声》,民族管弦乐合奏;李石根译谱、王迪填词:《送人之军》《无题》《登金陵凤凰台》;李石根译谱、王海天填词:《终南山》《忆江南》,无伴奏合唱;李石根......

2023-11-23

一批以专门研究西安鼓乐的学术机构相继建立,例如,1980年西安音乐学院成立民族民间音乐研究室,其重点研究项目为长安古乐研究,由雷家駪、冯亚兰负责,1985年在此基础上发展成为“长安古乐学社”。2008年,西安音乐学院“西北民族音乐研究中心”成立,下设西安鼓乐研究所等。《长安鼓乐研究论文选集》[4]《西安音乐学院“长安古乐”研究25年》[5]以及《西安鼓乐研究综述》[6]等文已做了详细的归纳与梳理。......

2023-11-23

2009年10月,“鼓乐老人”——李石根先生的《西安鼓乐全书》五卷本由文化艺术出版社出版发行。图5《西安鼓乐全书》(五卷本)第一部分西安鼓乐概论分为五编,即第一编西安鼓乐概述。第四章四十年间西安鼓乐活动大事记,这是民间乐史的重要组成部分,也是往往被学者容易忽略的。作为中国传统音乐的典型代表和重要组成部分的西安鼓乐,其历史价值和现实意义以为学界和社会广泛认可。......

2023-11-23

相关推荐