建设项目环境影响评价文件的编制需要经过以下流程:评价单位接受委托后,研究相关的法律法规、标准等文件,并通过初步现场踏勘、走访相关政府部门来筛选评价因子、环境敏感点。涉及水土保持的建设项目,还必须有经过行政主管部门审查同意的水土保持方案。对于存在事故风险的建设项目,特别是在原料生产,产品储存、运输中涉及危险化学品的建设项目,环境影响报告书还必须有环境风险的内容。......

2023-11-23

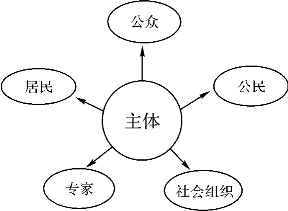

参与主体(见图2-1)是参与行为的表现者和参与活动的实现者,是指谁有权参与和有能力参与。从我国现行法律规定来看,立法所涉及的“公众”范围较广,包括公民、个人、专家、法人、其他组织、社会组织、社会团体、单位、行业协会、中介机构、学会、消费者等。由于公众参与领域的广泛性,参与主体具有多样性,在不同领域中对参与主体的表述也不相同。

图2-1 参与主体

公民,是指一切非政府的公民个体或公民团体行为者。就公民个人而言,现代社会中的公民有明确的法律界定,是指具有一国国籍、根据该国宪法和法律规定享有权利和承担义务并受该国法律约束和保护的自然人。

公众,就一般意义而言,是一个国家、社会或地区中基于共同利益、共同兴趣或关注某些共同问题的社会大众或群体。公众有狭义与广义之分,狭义的公众是指普通大众,广义的公众包括社会团体、企业、社会组织和个人。公众是一个外延较为广泛的概念,大致包括个人、企业、非政府组织等社会主体,主要是与以政府为代表的公众主体相区别而言的。

居民,是公众参与的重要主体,甚至可以说是最重要的主体。但要注意的是,能够参与特定公共决策的“居民”的范围是有条件的,即必须是在公共行政行为发生地并且权益受到直接影响的居民,而不是不限地域的所有民众,故有些立法中又用“相关公众”一词来指代。

专家,现代社会是技术发达且结构复杂的风险社会,很多公共事务本身具有高度的科技背景和专业要求,公共决策离不开专业人士的意见和建议,要完善专家咨询制度,建立健全公众参与、专家论证和政府决定相结合的行政决策机制,这对全面推进依法行政、提高公共决策的科学性具有重要意义。

民间组织是我国特有的概念,是指那些由民间力量举办、为社会提供服务、不以营利为目的的社会组织。在国外,民间组织被称为非政府组织(NGO)、非营利组织(NPO)、第三部门等。民间组织具有组织性、民间性、自主性和非营利性等特征。在我国,社会团体、民办非企业单位和基金会是民间组织的重要组成部分,这些组织由民政部门登记管理和业务部门管理。此外,在工商管理部门登记或暂未登记的一些公益性组织,如环保组织“自然之友”“地球村”等,也属于民间组织。

环保NGO是指以环境保护为宗旨的非营利性社会组织,属于“社会团体法人”,是环境保护公众参与的中坚力量,故应将其视为一种独立的“公众”类型。《环境保护法》《水污染防治法》中规定的可以支持因污染受到损害的当事人向人民法院提起诉讼的“有关社会团体”主要指环保NGO。

1.环境保护领域的公众、所涉公众和核心公众的区别

《奥胡斯公约》区分了公众与所涉公众:公众指一个或多个自然人或法人以及按照国家立法或实践兼指这种自然人或法人的协会组织或团体。所涉公众指正在受或可能受环境决策影响或在环境决策中有自己利益的公众。为本定义的目的倡导环境保护并符合本国法律之下任何相关要求的非政府组织应视为有自己的利益。

参与环境保护的公众与所涉公众的联系在于:在参与环境保护的公众主要指所涉公众,可以是单位,也可以是个人,如居住在项目环境影响范围内的个人,受项目施工影响的单位,相关研究机构的专家,合法注册的环保组织,等等。

在环境影响评价领域,公众的范围又有所不同:广义上是指建设项目的利害关系人,即受建设项目影响或可以影响建设项目的单位和个人;狭义上是指所有直接或间接受建设项目影响的单位和个人,但不包括直接参与建设项目的投资、立项、审批和建设等环节的利益相关方;从最狭义的角度来理解,仅指环境影响评价涉及的核心公众群,即主要的利益相关方。(www.chuimin.cn)

2.建设项目环评中的公众

所有受建设项目影响或可以影响建设项目的单位和个人(即建设项目的利益相关方),是环境影响评价中广义的公众,具体包括:

受建设项目直接影响的单位和个人,如:居住在项目环境影响范围内的个人;在项目环境影响范围内拥有土地使用权的单位和个人;利用项目环境影响范围内某种物质作为生产生活原料的单位和个人;建设项目实施后,因各种客观原因需搬迁的单位和个人。

受建设项目间接影响的单位和个人,如:移民迁入地的单位和个人;拟建项目潜在的就业人群、供应商和消费者;受项目施工、运营阶段原料及产品运输、废弃物处置等环节影响的单位和个人;拟建项目同行业的其他单位和个人;相关社会团体或宗教团体。

有关专家,特指因具有某一领域的专业知识,能够针对建设项目某种影响提出权威性参考意见,在环境影响评价过程中有必要进行咨询的专家。

关注建设项目的单位和个人,如:各级人大代表、各级政协委员、相关研究机构和人员、合法注册的环境保护组织。

还包括有建设项目的投资单位和个人;建设项目的设计单位;环境影响评价单位;环境行政主管部门和其他相关行政主管部门。

所有受建设项目影响或可以影响建设项目的单位和个人,但不直接参与建设项目的投资立项、审批和建设等环节的利益相关方(即环境影响评价的公众范围),是环境影响评价中狭义的公众,具体包括:受建设项目直接影响的单位和个人;受建设项目间接影响的单位和个人;有关专家;关注建设项目的单位和个人。

建设项目环境影响评价应重点围绕主要的利益相关方(即核心公众群)开展公众参与工作,保证他们以可行的方式获取信息和发表意见,核心群众的范围包括:受建设项目直接影响的单位和个人;项目所在地的人大代表和政协委员;有关专家。

值得注意的是,实际上无论地域远近,环保组织对某个建设项目都可以根据自己关注的环境问题提出意见。

3.评价机构组织的公众参与具体过程

2006年颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》第三十八条已经做出规定:公众参与环境影响评价的技术性规范,由《环境影响评价技术导则——公众参与》规定。但该导则2011年才发布征求意见稿,而且至今尚未正式出台。

有关环境影响评价公众参与的理论与实践的文章

建设项目环境影响评价文件的编制需要经过以下流程:评价单位接受委托后,研究相关的法律法规、标准等文件,并通过初步现场踏勘、走访相关政府部门来筛选评价因子、环境敏感点。涉及水土保持的建设项目,还必须有经过行政主管部门审查同意的水土保持方案。对于存在事故风险的建设项目,特别是在原料生产,产品储存、运输中涉及危险化学品的建设项目,环境影响报告书还必须有环境风险的内容。......

2023-11-23

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地的实际情况,要求对本辖区的县级人民政府编制的规划进行环境影响评价。上述专项规划需要编制环境影响报告书。规划审批机关对环境影响报告书结论以及审查意见不予采纳的,应当逐项就不予采纳的理由做出书面说明,并存档备查。......

2023-11-23

《中华人民共和国环境影响评价法》第五条明确规定了公众参与环境影响评价的权利。建设项目环评流程见图1-2。建设项目的环境影响评价分类管理名录,由国务院环境保护行政主管部门制定并公布。......

2023-11-23

公众评审团可以在这一程序中更好地了解整个案情和各方的意见,对于有效地处理利益纠纷和价值判断争议,具有良性的促进作用。因为如果公众评审团的集体决议意见与环保局执法人员的初审意见不相符合,环保局案件审核委员会在对案件的审查过程中,有可能修正或推翻此决定执法人员的初审意见。......

2023-11-23

环境影响评价公众参与中的“救济”,是指在公众参与过程中,公民、法人或其他组织认为自身权利受到侵害时,要求侵害方停止侵害,依法履行义务的活动,是依法维护自身合法权益的活动。公众参与中的非法律救济,通过法律程序之外的其他程序进行救济。......

2023-11-23

(《环境保护公众参与办法》已于2015年7月2日由环境保护部部务会议通过,现予公布,自2015年9月1日起施行。)环境保护公众参与办法第一条为保障公民、法人和其他组织获取环境信息、参与和监督环境保护的权利,畅通参与渠道,促进环境保护公众参与依法有序发展,根据《环境保护法》及有关法律法规,制定本办法。第八条法律、法规规定应当听证的事项,环境保护主管部门应当向社会公告,并举行听证。......

2023-11-23

按照相关法律法规,建设项目环评公众参与的方式主要有:调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会和听证会。被征求意见的公众必须包括受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表。审批或者重新审核环境影响报告书的环境保护行政主管部门决定举行听证会的,适用《环境保护行政许可听证暂行办法》的规定。......

2023-11-23

相关推荐