这一界定,把课程领导指向于课程领导实现确保学生学习品质的目标。这一界定,明显带有行政监控和管理的倾向,体现了西方管理主义性格对课程领导的影响。按照格拉索恩对美国课程领导的层级是按“州、学区、学校、教室”从上到下四个层面进行界定。......

2023-11-22

马克思在创立历史唯物主义的过程中明确提出,“社会的真正的本质是人的共同体”[1],即“自由人联合体”。布鲁贝克的创造性课程领导理论认为,课程领导者涵括了情境中参与互动的每个人,不只是具有领导职位的人,而是一个“领导共同体”(Leadership Community);加拿大著名教育学家迈克尔·富兰(Michael Fullan)在《改革的力量——透视教育改革》中呼吁“把学校从一个官僚主义机构转变为一个兴旺的学习者的共同体”[2]。学习共同体理论是本研究结构课程领导共同体模式的最主要的理论依据。学习型组织理论认为,学校是一个学习共同体,在这个共同体中的每一个成员彼此相互依赖而共存。

结构功能理论认为,系统是由若干要素以一定的结构形式构成的具有某种功能的有机整体。结构是指构成系统的各个要素及它们之间的联系,功能是指具有一定结构的系统所发挥的作用。学校课程领导作为一个系统,存在宏观、中观和微观三个层面的课程领导共同体,作为学校课程领导共同体系统中有机组成部分,各自发挥着独特的功能,在相互作用中促进学校课程领导整体功能的发挥。

1.学校课程领导共同体构成要素

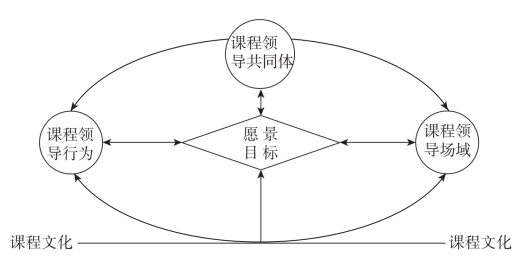

学校课程领导共同体的核心问题是如何发挥共同体在学校课程领导过程中的作用,以有效实现课程发展的目标。从这一核心问题出发,需要探讨以下五个基本问题:第一,谁来领导学校课程发展?第二,为什么目的进行课程领导?第三,通过什么方式实现课程领导?第四,在哪些课程实践场域中实施领导行为?第五,课程领导共同体在什么样的课程文化背景下进行领导?这五个问题构成了课程领导共同体模式的基本要素。

学校课程领导共同体模式作为一个理论实体和一种实践操作模式,有其构成的基本要素,只有从其基本要素入手,才能揭示课程领导共同体模式的本质内涵,构建理论体系。学校课程领导共同体是指课程领导者在课程实践中发挥影响力,通过合作、对话、互动等方式相互影响,为促进学校课程发展而形成的课程领导者集合体。这一概念包含了课程领导的主体、领导行为方式、课程领导的实践情景、课程领导的目标和课程领导的文化背景五个组成部分。这五个组成部分可以概括为主体、目标、方式、情景、文化五个基本要素,由这五个要素构成了学校课程领导共同体的分析框架,如图5-1所示。

图5-1 学校课程领导共同体构成要素图

学校课程领导的主体因素是指课程领导行为的实施者,也就是课程领导者,包含个体领导者和课程领导团体。学校课程领导共同体的目标因素主要是指课程领导共同体的愿景,是共同体成员为之奋斗的理想,在本研究中课程领导的整体目标指向促进学校发展,不同层面的课程领导共同体又有具体的目标。学校课程领导共同体的方式是指课程领导主体实现课程领导的权力来源和具体的行为方式。课程领导共同体的情景因素是指课程领导主体实现课程领导目标的实践场域,包括学校课程实施所有环节中具体的课程实践情景。课程领导共同体的文化因素是课程领导共同体的价值观念和行为方式的总和。

如图5-1所示,五个要素构成了课程领导共同体系统,学校课程领导就是这五个要素相互影响、彼此制约并相互作用的过程。五个要素之间的相互影响和依存关系体现在以下几方面。

第一,课程领导目标处于课程领导共同体的核心,是学校课程领导的出发点和归宿,是课程领导者行为选择的依据和评价标准,其他四个因素都围绕促进学校课程发展这一愿景。课程发展的愿景目标决定着课程领导者在具体的课程实践场域中的行为选择,愿景目标影响具体的课程实践,也引导课程文化的发展方向。

第二,课程领导共同体的主体是由共同体成员组成的主体系统,是课程利益相关者组成的共同体。就课程领导者个体而言,包括了校长、中层主任、教师的课程领导,也包括了学生、家长、课程专家等课程利益相关者;就团体而言,包含了学校内部存在的各级各类组织。作为课程领导行为的实施者,在特定的文化背景下,按照课程领导共同体的制度规范要求,根据课程领导的实践情景选择课程领导行为,最终实现促进课程发展的目标。

第三,文化作为价值观念渗透于课程领导行为过程的方方面面,又体现在课程领导的具体行为之中。文化因素通过影响课程领导者的价值观念而影响课程领导的行为选择,课程领导的目标和实践情景也受课程文化的影响。同时,形成学校优质文化也是课程领导的目标,学校文化反作用于学校课程领导,为课程领导共同体愿景目标的实现提供文化支撑。

第四,课程领导的行为方式是课程领导权力的外部表现形式,课程领导权力的本质是影响力,受领导者身份、专业权威和学校文化的影响。课程领导的行为方式也受课程领导者能力和愿景的制约,不同课程领导者的课程领导力不同,课程领导的行为方式和领导行为实施的效果也不同。课程领导者面临不同的课程领导实践场域,课程领导行为方式的选择具有多样性。

第五,课程领导的情景是课程领导行为发生的具体场域,在课程开发与实施的具体环境中课程领导的愿景目标不同,课程领导主体的职责功能和扮演的角色不同,课程领导行为方式也具有差异性。

综上所述,课程领导共同体模式就是在学校课程领导的实践情景中,课程领导共同体发挥课程领导的影响力,相互影响共同促进学校课程发展的过程。在这个过程中课程领导共同体围绕课程发展的愿景目标,在特定的课程领导场域中实施一定的课程领导行为,不断构建课程文化,最终促进课程、教师和学生共同发展。课程领导共同体模式的这一本质特征如图5-2所示,这也是本书所构建的学校课程领导共同体模式的基本分析框架。

图5-2 学校课程领导共同体模式分析框架图

如上图所示,学校课程领导过程是一个动态的行为过程,是课程领导主体在特定的课程实践情景中实施课程领导行为以实现课程发展目标的过程。愿景目标、课程领导共同体、课程领导行为、课程领导实践场域和课程文化五个部分构成了学校课程领导共同体模式的基本框架,学校课程领导也是在这五个因素相互影响和作用下共同促进学校课程发展的过程。

2.学校课程领导共同体模式的特征

学校课程领导共同体是在学校课程领导基础上构建的课程领导模式,其内涵与学校课程领导有共同之处,也有本质的区别。为理清学校课程领导共同体的独特性,下面分别从课程领导共同体模式的构成要素进行总结分析。

第一,课程领导的行为主体基于共同体。

根据学习型组织理论,学校是一个学习型组织,是一个学习共同体,既具有学习型组织的特征,又具有共同体的特征。在课程领导过程中,校长、教师、学生、家长、社区人员、专家学者等课程利益相关者分别存在于不同层面的共同体内,他们都关涉学校的课程发展,以不同的方式参与学校课程领导,并在其中扮演不同的角色。基于共同体的课程领导主体不仅仅指领导者个体,而是由不同的课程领导者构成的一个共同体系统,由学校整体层面的课程领导共同体和若干次级功能性共同体。这一特殊性决定了学校课程领导过程是由不同主体组成的团体实施的领导行为,尽管不同的领导者个体和次级共同体在具体的课程领导实践中扮演不同的角色,发挥不同的作用,但处于不同层面课程领导主体的行为和结果都具有团体性,都是为实现学校发展的整体目标而努力。(www.chuimin.cn)

第二,课程领导的行为目标基于共享愿景。

根据共同体理论,愿景是共同体的核心,是体现共同体成员价值理念的共同理想。学校课程领导共同体的行为具有明确的目标,共同体成员的行为基于共享的课程愿景和共同的目标追求,是在共享的愿景和价值观的感召下所组成的集合体,愿景融合了课程领导共同体成员的理想信念和共同追求,发挥着达成共识、凝聚力量和行为导向的作用。共同体的愿景代表了课程利益相关者要达到的目标,体现了组织内大多数成员的价值观而共同持有的意象或景象。愿景为共同体成员所共享,并非占主导地位的课程领导者的个人愿望,也不是每个课程领导者目标的总和,而是共同体成员基于理解、认可和支持而达成的共识。愿景目标也是一个体系,学校整体层面课程发展愿景统领不同层面共同体的愿景目标,不同层级共同体也具有与其功能相适应的愿景和目标,不同层面次级共同体课程领导的目标指向于学校发展的愿景目标。

第三,课程领导的行为基于专业权威。

领导的本质是一种影响力,学校课程领导就其“领导”行为的性质而言,是一种基于课程实践的专业领导,领导行为的实施基于专业影响力,领导行为的方式是与共同体成员的一种基于专业实践的交往行为。课程领导的影响力源自权力,体现为课程领导力,实质是由专业影响力和道德影响力而形成的领导权威。学校行政领导可以依靠法定职权、行政强制性权力、特定的奖惩评价权,而学校课程领导主要依靠的是专业权威形成的参照性权力(含道德权威),因为课程实践本身是一项专业实践活动。就课程领导的现实情况来说,在特定的课程文化背景下,对于特定的课程领导者而言,学校课程领导行为方式中也内在地包含了行政领导权威,对于课程领导共同体而言,主要权力影响力还是来自于专业权威。基于共同体的学校课程领导的行为方式,应该是在具体的课程领导情景中基于对话的多样化交往方式。

第四,课程领导的行为场域基于课程实践。

任何领导实践都是在特定的场域中实施的具体领导行为,领导行为不可能“脱域”而存在。学校课程领导是在学校课程实践场域中,基于特定的课程开发与实施的情景而展开的领导行为,它存在于学校课程开发与实施的所有层面和环节中。体现在学校课程决策、规划设计、课程组织实施、课程评价、课程文化建设等具体的课程实践过程之中,也只有在这些具体的课程实践过程中,课程领导共同体的领导行为才能实现其意义和价值,具体的课程领导行为才能发挥促进学校课程发展的作用。否则,课程领导共同体只能以“虚体”的形式存在于人们的观念系统中。当然,在不同的课程实施环节和层面,课程领导共同体的功能和发挥作用的方式不同,具有一定的情景性和校本特点。

第五,课程领导共同体受课程文化的影响。

哈贝马斯的交往行为理论重视文化因素在有效交往中的作用,认为规范与文化是交往合理性的一个必须考虑的因素。帕森斯的结构功能理论把社会规范和文化作为社会系统构建的重要因素,高度重视文化对社会整合与协调的作用。学校课程领导共同体的实践受特定文化的影响,产生于一定的课程文化背景,又不断促地进学校课程文化的生成。因为学校课程领导共同体是在特定的学校文化背景中形成,又要领导学校的文化建设,所以文化因素成为课程领导共同体模式的一个重要因素。课程领导共同体的文化意义就在于课程实践本身就是文化的实践,也是课程文化的形成过程,课程领导与课程文化互为条件,存在互相依赖、互相促进、相互作用的关系。课程文化是多元综合的复合体,在本研究中它渗透在课程领导共同体的规范、价值体系、思维方式与行为方式之中,体现在课程领导者个体的行为之中,也体现于课程领导共同的行为之中。

共同体的概念被引入教育领域,形成了学校共同体、教师专业发展共同体、班级共同体等形态各异的功能共同体,以强调具体教育实践领域中的社会互动性。共同体的概念被运用到课程领域,形成了课程开发、课堂教学、课程研究、课程领导、社团等不同形式的次级共同体,以强调学校作为学习共同体的团队意义。共同体与学校课程领导相结合,意味着学校课程领导的主体以共同体的形式出现,课程领导的权力分布于共同体成员。

从本质上来说,学校课程领导共同体是课程实践的一种方式,是基于学校的课程领导而展开的实践活动,是在学校课程领导理论和共同体思想指导下的一种课程领导实践模式。与教育领域其他功能性共同体有所不同,这一课程领导活动是课程利益相关者组成课程领导的共同体,在学校课程实践中有一定的影响力,为促进学校课程发展而展开的课程领导行为过程,强调课程领导共同体统领、指引、带动共同体成员在课程改革活动中主动参与促进课程发展的行为过程。

基于以上对学校课程领导共同体内在要素的分析,结合学校课程领导的本质及其构成要素,本研究把学校课程领导共同体模式的本质描述为:学校课程利益相关者根据共享愿景形成的共同体,在课程开发与实施中发挥课程领导力,通过民主对话的方式相互影响,促进学校课程发展的课程领导实践模式。

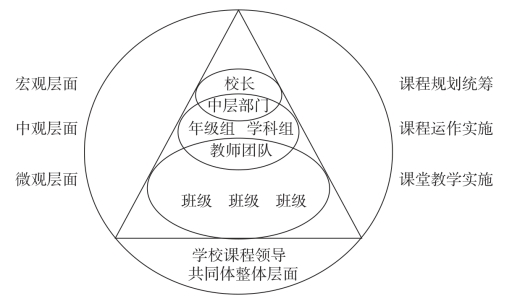

3.学校课程领导共同体的结构及其功能

帕森斯认为,任何社会现象都可以被看作一个系统,“每个子系统的能量需求由相邻边界的子系统供给,通过能量的流动和信息的交流,各系统之间形成了相互依赖的关系”[3]。学校课程领导共同体从整体上来说是一个社会系统,系统内又存在着若干课程领导的子系统。本研究认为,学校课程领导共同体是由宏观、中观和微观三个层面的子系统有机构成的一个整体系统,三个层面课程领导共同体职责功能的发挥具有相互包含性,按照一定的制度规范发挥各自的独特功能,保证课程领导共同体权力在合作基础上有序有效运行,以保持系统内部的平衡统一和整体功能的实现。本研究所构建的学校课程领导共同体三个层面的结构模型如图5-3所示。

图5-3 学校课程领导共同体三个层面的结构模型

第一,宏观层面的课程领导共同体。

在学校内部,由校长课程领导和中层职能部门课程领导两个次级共同体构成宏观层面的课程领导共同体,发挥课程规划设计和统筹课程实施的功能,形成了学校课程规划统筹系统。在整个课程领导共同体系统中统领全校课程发展,校长的课程领导在此系统中发挥核心作用,形成了以校长课程领导为核心的宏观层面课程领导共同体,在国家课程校本化方面有效发挥课程领导作用,促进学校课程品质的提升,最终实现课程促进学校发展的目标。

第二,中观层面的课程领导共同体。

在学校整体课程领导共同体内部,由中层职能部门和学科组、年级组两个次级共同体构成中观层面的课程领导共同体,发挥课程协调运作和组织课程实施的功能,形成了学校课程运作实施系统。在整个课程领导共同体系统中具有承上启下的作用,学科组长的课程领导在此系统中发挥核心作用,形成了以学科组课程领导为核心的中观层面课程领导共同体。中观层面学科组的课程领导在课程开发和实施的专业实践方面有效发挥课程领导作用,使教师在专业实践中提升能力和水平,实现促进教师专业发展的目标。

第三,微观层面的课程领导共同体。

在学校整体课程领导共同体内部,由教师团队和班级学生组成了微观课堂层面的课程领导共同体,发挥以教学创新促进学生发展的功能,形成课堂教学实施系统。在整个课程领导共同体系统处于最基层的课程领导共同体,教师的课程领导在此系统中发挥核心作用,形成了以教师课程领导为核心的微观层面课程领导共同体。这一层面的课程领导要在转变教学方式,提高课堂学习质量方面有效发挥课程领导作用,促进学生在知识、能力、情感等方面实现最优化发展。

有关学校课程领导共同体模式研究的文章

这一界定,把课程领导指向于课程领导实现确保学生学习品质的目标。这一界定,明显带有行政监控和管理的倾向,体现了西方管理主义性格对课程领导的影响。按照格拉索恩对美国课程领导的层级是按“州、学区、学校、教室”从上到下四个层面进行界定。......

2023-11-22

能动分享模式是指在学校课程领导过程中,建立相应的课程领导组织并赋予一定的职责,采取由内到外的领导方式,在团队领导中向个体分权,共同参与课程决策、实施与评价学校课程的模式。能动分享模式凸显了学校课程领导的民主性,强调团队领导特征,是课程领导共同体思想的萌芽。澳大利亚是这一模式的典型代表,美国部分学校的课程领导模式也体现了这一模式的特点。......

2023-11-23

该模式所倡导的组织文化,是以民主为核心价值的组织文化,以多元参与和民主协商为主要特征,重视共同体成员利益主体的意见参与。......

2023-11-23

哈贝马斯的交往行为理论主要集中在交往行为、生活世界的理论和交往的合理性三方面,主要观点如下。因此,哈贝马斯视野中的交往行为是主体之间以语言为媒介,通过话语调节的行为,通过相互之间的言语交流,达到主体间性的相互沟通和规范,通过“相互理解”最终达成一致意见的过程。......

2023-11-22

根据目前我国普通高中的学校管理组织构架,学校宏观层面的课程领导共同体主要是以校长为核心的课程领导共同体。在宏观层面,校长和中层主任共同合作,形成课程领导的重要主体构成。尤其是教师作为课程领导的参与者,作为校长课程领导的实施者,在教师群体中作为同僚课程的协作者和作为课程创生的主体,是学校课程领导共同体的“重要主体”。......

2023-11-23

调查研究发现,三所样本校课程领导主体存在观念滞后、能力缺失、意识淡漠的问题,这将成为课程领导共同体模式实施的阻力,在此仅选择最突出的问题进行分析。这说明学校课程领导者在“课程领导”的意义认知方面还存在较大的问题,这将对课程领导共同体模式实施造成困难一定的困难。这将成为课程领导共同体实施的一个障碍性因素。......

2023-11-23

梳理国内外已有研究成果,反思我国目前课程领导研究中的问题,笔者对本研究的设计产生了诸多的想法,但本研究不可能解决我国学校课程领导研究中的所有问题,只能在已有研究的基础上,针对存在的个别问题寻求突破,针对能解决的问题寻求本研究立足点。基于这样的思考,本研究拟在以下几个方面进一步拓展,以弥补国内研究的不足。......

2023-11-22

校长在内外管理业务的双重压力之下,没有更多的时间和精力用于学校课程发展方面,发挥学校课程领导核心主体的作用是不现实的。根据这一最基本的职责,校长在学校课程领导中应该扮演好先进理念的传播者、课程改革的引领者、课程评价的推进者、课程文化的构建者等关键角色。......

2023-11-23

相关推荐