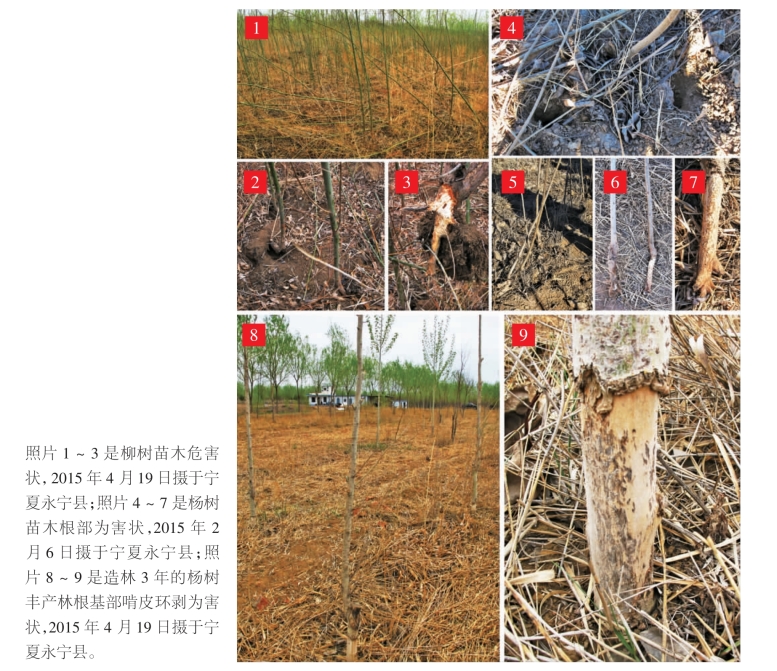

农林有害生物中啮齿动物属庞然大物,但在哺乳动物中却属小型,少数体型大的种类也仅属中型。由于地理分布和生活环境及生活习性不同,啮齿动物的体形、眼、耳、尾、毛、肢、趾、爪也有不同。生活在开阔的草原景观中的啮齿动物具有发达的听觉器官,如兔、鼠兔及跳鼠具有发达的耳壳。......

2023-11-22

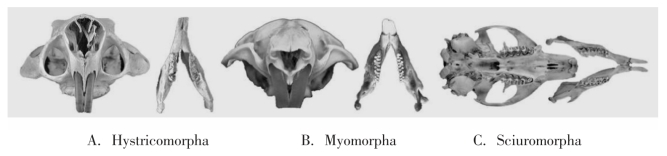

有关啮齿分类学的许多问题至今未能解决。但主要是根据咀嚼肌的结构和附着情况以及牙齿、下颌骨等进行分类。有人根据咀嚼肌的结构把啮齿类分为始啮亚目、松鼠型亚目、豪猪型亚目和鼠型亚目。现一般分成松鼠型亚目、鼠型亚目和豪猪型亚目,也有人将前2个亚目合并统称为松鼠型亚目(Carleton,1984)。

啮齿目分亚目检索

1.下颌骨隅突在下门齿齿槽垂直平面的外侧,冠状突退化(图2-7A)……豪猪型亚目(Hystricomorpha)下颌骨隅突与下门齿齿槽在同一垂直平面,并位于齿槽下方,冠状突明显…………………………2

2.颊齿每边 或

或 ,有眶后突(图2-7 C)……………………………………松鼠型亚目(Sciuromorpha)颊齿每边

,有眶后突(图2-7 C)……………………………………松鼠型亚目(Sciuromorpha)颊齿每边 或

或 ,若为

,若为 ,则无眶后突(图2-7 B)……………………………鼠型亚目(Myomorpha)

,则无眶后突(图2-7 B)……………………………鼠型亚目(Myomorpha)

图2-7 啮齿目亚目头骨比较

据估计,全世界现存1 590~2 000种,分属28~34科,415~426属。中国究竟有多少种众说纷纭,从178种到232种,分属10~14科,62~68属,占全世界种数的10%~11%,其中有49种是我国特有种。人工饲养的有豚鼠科、海狸鼠科、毛丝鼠科的少数种类。分布在宁夏的有7科26属35种。其中,仓鼠科种类最多,有9属13种。

YM1.松鼠型亚目

松鼠型亚目(Sciuromorpha)是最原始的啮齿类,分化比较早,其种间差异较大,其中有些种类也被一些学者划入其他的亚目,比较常见的是将最原始的种类分出为始啮亚目(Protogomorpha)。松鼠型亚目分布比较广泛,以亚洲、北美洲和非洲最为丰富,少数分布于欧洲和南美洲北部,而大洋洲和南美洲南部没有分布。现有351(350~352)种,分属5总科7科68属。宁夏仅有松鼠科1科。

ZK1.松鼠总科(Sciuroidea)

松鼠总科是松鼠型亚目中种类最多,分布最广泛的一支,包括松鼠型亚目超过半数的种类,分布也遍及松鼠型亚目的全部分布范围。其成员的外形和习性差别非常大,这些成员均归于松鼠科,其中又分为可以滑翔的鼯鼠亚科和不会滑翔的松鼠亚科,也有人将鼯鼠亚科提升为一个科。国内现将鼯鼠、松鼠、黄鼠和旱獭均划归松鼠科。

K 1.松鼠科(Sciuridae)

松鼠科是一个非常成功的科,其种类繁多,分布广泛,适应从半荒漠、高山到热带雨林的多种不同生活环境,有些种类还出现在城市花园中。依其生活习性分为树栖、地栖和地下穴居3种类型。树栖的种类尾长而毛蓬松、耳壳大,地栖及地下穴居者尾较短、耳壳也较小。趾爪发达,前足4趾,后足5趾。头骨宽而短,吻也短,上颌结构相对原始。颧骨板倾斜,表层咀嚼肌附着在颧骨板下缘突起的骨板上,称为咀嚼肌结。眶下孔没有豪猪型亚目和鼠型亚目的种类大。颅骨侧面呈弓形。框后突发达,与框间宽相当。颧骨细长。上颚狭长。听泡相对较大但扁平。第一上前臼齿较小或消失,臼齿齿突(嵴)发达。现分为鼯鼠亚科、松鼠亚科和土拨鼠亚科。有的将土拨鼠亚科并入松鼠亚科,也有将鼯鼠亚科提升为一个科。已发现的有50属,241~243种;中国有18属45种。分布在宁夏的有4属4种,分别隶属松鼠亚科和土拨鼠亚科。

松鼠科亚科检索

1.前后肢之间有被毛皮翼………………………………………………………鼯鼠亚科(Pteromyinae)前后肢之间无皮翼………………………………………………………………………………………2

2.尾长于体长的1/2…………………………………………………………………松鼠亚科(Sciurinae)尾短于体长的1/2……………………………………………………………土拨鼠亚科(Marmotinae)

YK1.松鼠亚科(Sciurinae)

松鼠类是人们最熟悉的动物之一,种类较多,树栖、半树栖而穴居。无皮翼。颅骨眶后突发达,但不向上翘。其中松鼠属(Sciurus)的种类最多、分布最广,多数种类分布于美洲,但也有些种分布在欧亚大陆。其他的树栖松鼠以亚洲热带、亚热带地区属种最多,体型差异也较大,分布在东南亚和南亚的巨松鼠属(Ratufa)的种类,如分布于我国广西、云南的两色巨松鼠(Ratufa bicolor)体重可达2~3 kg。非洲的树栖松鼠体型差异也较大,其中体型最小的种类体重仅10 g左右。

本亚科共有33属153种。常见的花鼠(Eutamias sibiricus)习性介于树栖松鼠和地栖松鼠之间,挖洞穴居,但也常在树上活动,主要分布于东亚北部,有人将其与分布在美洲的美洲花鼠属(Tamias)种类合并为1属。也有人将侧纹岩松鼠(Sciurotamias forresti)单列1属(Rupestes)。分布在宁夏的有3属3种。

宁夏松鼠亚科分属种检索

1.体背面无纵纹,体长大于190 mm。耳无毛簇。………………………………岩松鼠属(Sciurotamias)体腹面及四肢为白色或浅黄色。鼻骨长于眶间距离。鼻骨后端超过前颊骨的水平线,每一鼻骨后缘弧状;左右上颊齿列弧状;脑盒下面凸起不明显………………………………岩松鼠(S.davidianus)体背面有纵纹,体长小于在190 mm。体背面中央有一条黑色或深渴色纵纹………………………2

2.耳无丛毛。……………………………………………………………………………花鼠属(Eutarnias)背上有5条深色纵纹………………………………………………………花鼠(E.sibiricus)(五道眉)耳有黑白丛毛………………………………………………………………………花松鼠属(Tamiops)体侧面1条纹与眼下纹不相连,腹部白色略带土黄色……黄腹花松鼠(T.swinhoei)(豹鼠、隐纹花松鼠)

S1.岩松鼠属(Sciurotamias)

岩松鼠属是我国的特有属。仅岩松鼠1种,别名扫毛子、石老鼠。岩松鼠体形中等,外形有些像红腹松,尾长超过体长之半。耳大明显,眼睛周围一圈白色,四肢略短,尾毛蓬松、稀疏、背毛呈青灰色,腹部及四肢内侧毛为黄灰色,下颌为白色(图2-8)。脑盒下面凸起不明显。鼻骨长于眶间距离。鼻骨后端超过前颊骨的水平线,每一鼻骨后缘呈弧状;左右上颊齿列呈弧形。

Z1.岩松鼠(Sciurotamias davidianus Miline-Edwards,1867)

岩松鼠别名扫毛子、石老鼠,是我国的特有种。

【鉴别特征】岩松鼠体形中等。尾长超过体长之半,耳大明显,眼睛周围一圈白色,四肢略短,尾毛蓬松、稀疏、背毛呈青灰色,腹部及四肢内侧毛为黄灰色,下颌为白色(图2-8)。

●形态鉴别

测量指标/mm体重218~305 g。体长185~250,耳长23~28,后足长45~59,尾长120~200。

形态特征岩松鼠体型中等,尾短于体长,但超过体长之半。前足掌指垫3个,掌垫2个。后足不具蹠骨垫,趾垫4个。雌性乳头3对,胸部1对,鼠鼷部2对。口腔内具颊囊。前足第2~5指发达;第一指退化,仅保留一甲状突起。后足5趾。爪均正常。背部从鼻端至尾基体侧及四肢外侧毛均呈黑黄色。下颌为白色,须黑色。耳基毛发黄,耳无簇毛,耳壳内外侧均有黑褐色短毛,耳后有一白斑,向后延伸至颈部两侧,分别形成一个不甚明显的淡色短纹。体背面呈暗灰带黄褐色,体腹面橙黄微带浅黄色或呈浅黄褐色;眼眶浅黄白色至淡黄褐色,形成细眼圈。喉部通常有一白斑;下颌毛白色吻端至眼并后达耳廓毛色带黄,隐约如一条黄纹。头部其他部分较背毛色深。尾毛稀疏蓬松,上面、两侧和远端有明显的白色毛尖,下面中央黄褐色。后足背面与体背面毛色相似或呈黑色,后足足底被以密毛,无长形蹠垫(图2-8)。乳头3对,胸部1对,鼠蹊部2对。

图2-8 岩松鼠(S.davidianus)形态照片

(标本于2018年9月8日采自泾源县冶家村)

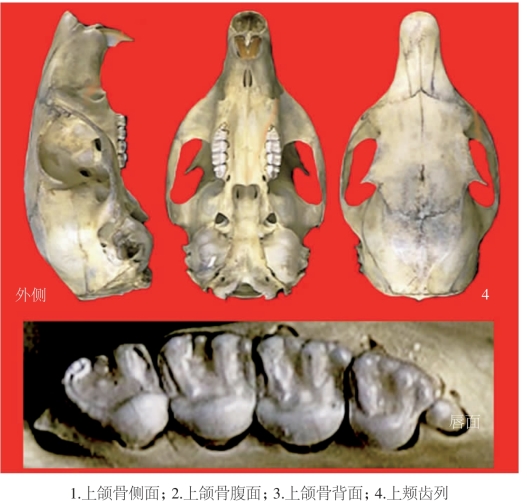

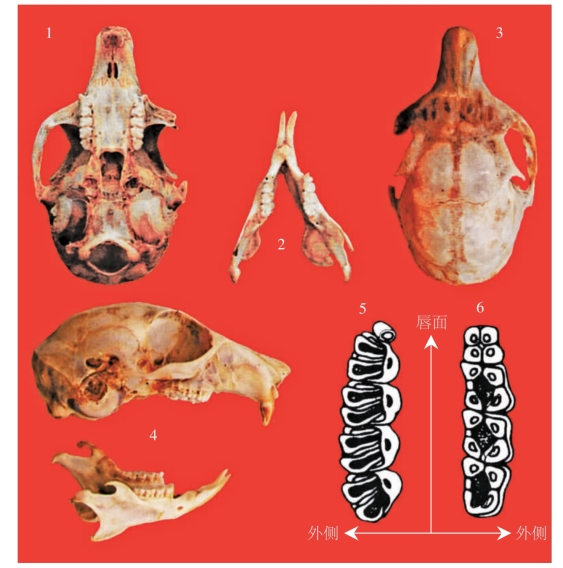

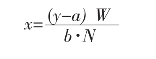

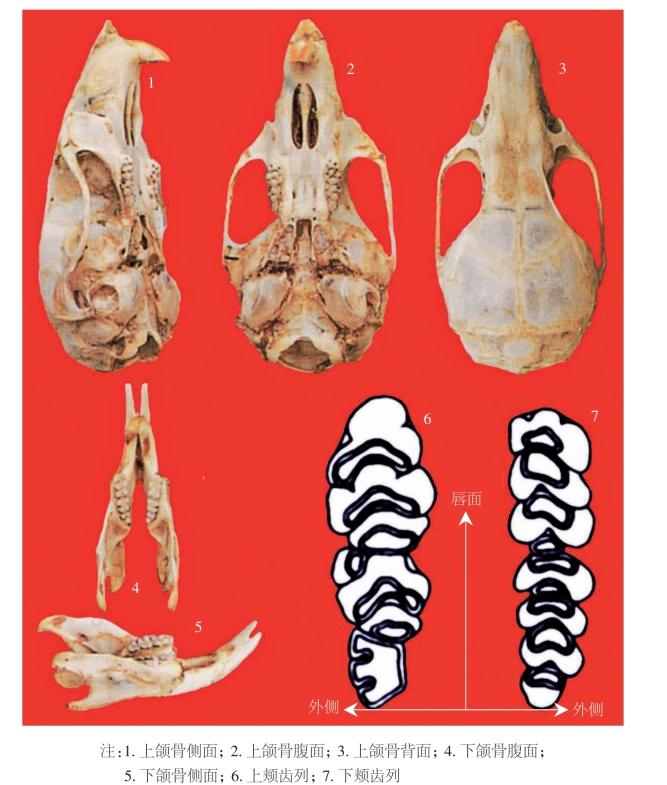

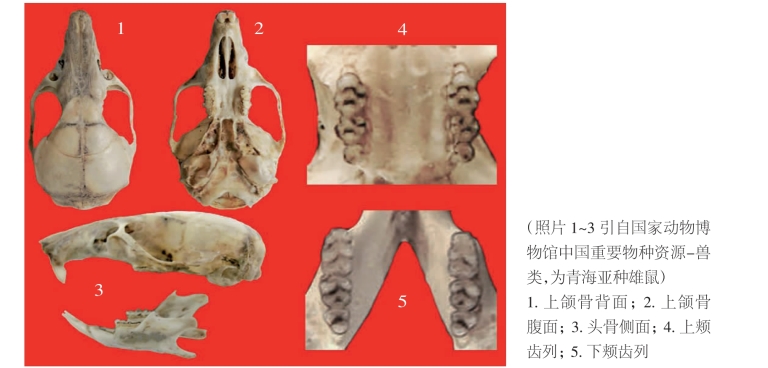

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长52.3~57.3,颅高17.0~19.0,门齿孔长4.0~5.0,颧宽26.4~1.0,乳突宽22.0~25.0,眶间宽10.5~12.0,鼻骨长18.5~20.5,听泡长11.0~12.2,听泡宽6.5~9.5,吻长约16.0,上颊齿列长8.0~9.7,左右颊齿列宽12.8~13.5。

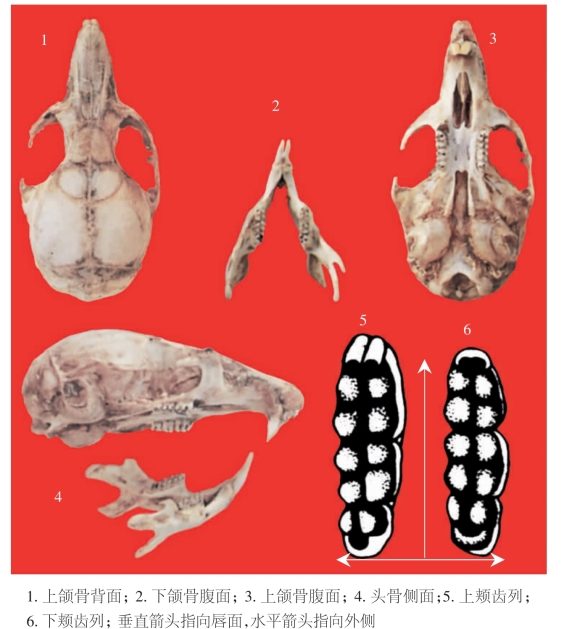

头骨形态头颅为长椭圆形,狭长低扁,较光滑。颧宽约为颅长的51%,脑盒不吻长吻长而宽,眶间宽小于吻长,眶间部平宽,眶上突尖出,眶间无嵴。鼻骨较长,前端颇宽,且远突出上门齿前方,其后端略超出前颌骨后端或约在同一水平线上。额骨后缘几乎横直。眶后突小,眶前突仅留一点痕迹。眶间宽仅为鼻骨长的76%左右。后头圆滑,颧弓平直。腭孔小,位于腭部前端。腭骨后端与臼齿后缘齐平或接近。听泡发达,下颌骨粗壮。门齿孔短小,远离PM1。左右颊齿列与花鼠一样明显呈弧形,且相距较宽,与大多数树栖松鼠类不相同。前臼齿和臼齿均较中型松鼠类小。上前臼齿2枚,臼齿3枚。PM2在眶上前缘垂直线之后,PM1齿很小,单尖,有时甚至消失,位于PM2的内侧且低于PM2。上门齿平直而宽短,M3较小,个别鼠M2仅存一面。下门齿细长,下前臼齿1枚。下臼齿3枚,M1臼齿最小(图2-9)。

图2-9 岩松鼠头骨及齿列形态

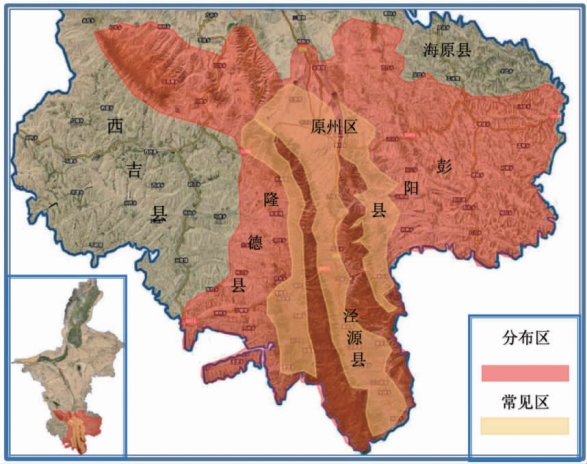

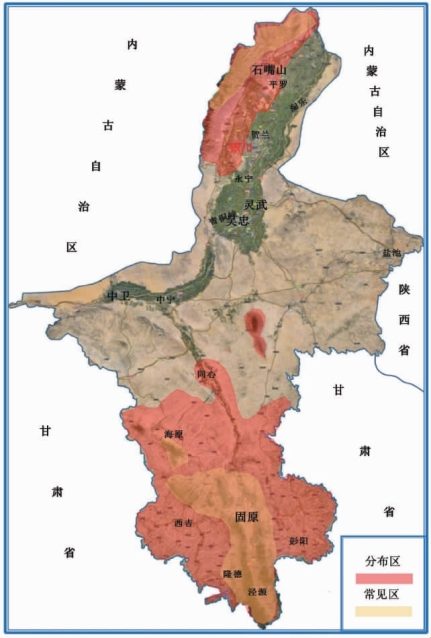

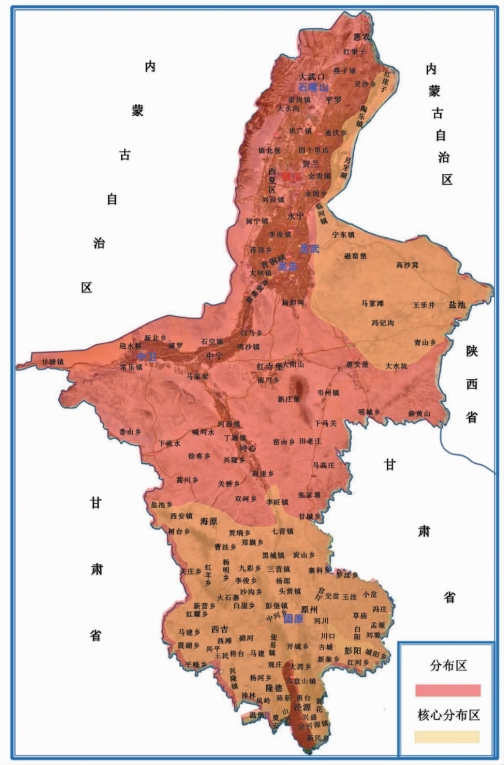

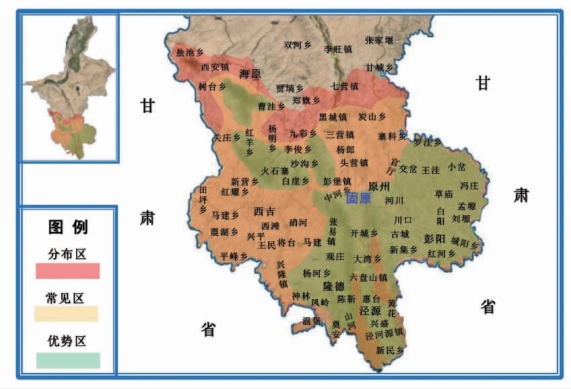

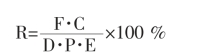

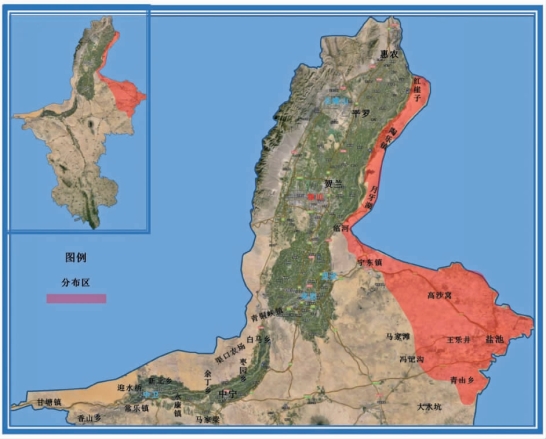

【亚种及分布】岩松鼠是中国的特有种。分布于我国的辽宁、河北、山东、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、贵州、云南、西藏等。有3个亚种。指明亚种(S.d.davidianus Miline-Edwards,1867)体腹面完全灰白色带浅黄色调,分布于江宁西部中绥、建昌、北栗,河北东陵、秦皇岛、昌黎、涞源、兴隆、丰宁,北京附近,山西黑水、汾阳西北、五台、太原西北,陕西延安市、榆林地区、西安市及陕南秦岭南部的宁陕、石泉、汉阴、平利、镇坪,甘肃西南山地哈达铺一带,山东以及四川岷江一带。褐腹亚种(S.d.saltitans(Heuda),1898)体腹面淡黄褐色,后足背面毛色似体背面。分布于湖北西部和东北部山区如洪山、大别山等,四川的城口、万源、苍溪、达县,万县、南江、汶川,南川,陕西南部的秦岭、太白山、商县、风翔等,河南的嵩山,安徽的大别山佛子岭,贵州的南部兴义及册亨等地,云南东部和广西北部可能有分布。黑足亚种[S.d.consobrinus(Milne-Edwards),1868]后足黑色,体腹面也呈黄褐色,但较浓。分布于四川的峨眉山、西河、二郎山、康定、宝兴、丹巴以及西藏东部的昌都以东地区。分布在宁夏六盘山山区的岩松鼠属指明亚种,主要栖息于树林、灌丛及附近多岩石的山地、丘陵(图2-10)。

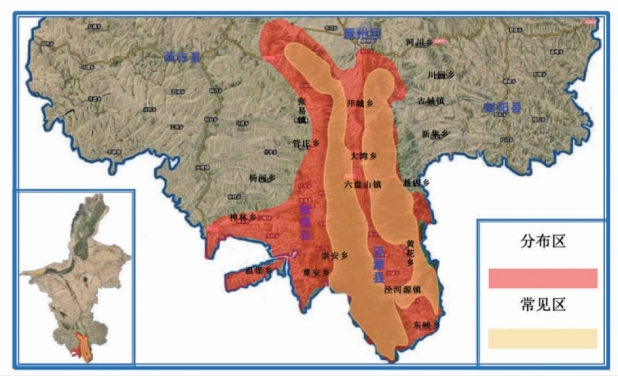

图2-10 宁夏岩松鼠分布

【发生规律】岩松鼠是中型典型树栖和地栖鼠类。喜栖息于山区沟坡或丘陵多岩石的地方,以及树木少的岩石地区,在近林缘灌丛砾石多的地方也常遇到,也常在林缘、灌丛、耕作区及居民点附近活动。

●栖息地在山西芦芽山国家级自然保护区,岩松鼠主要栖息于山区的沟坡或丘陵多岩石的地段,以及树林稀疏而有岩石的地区,在林缘、林中路边的树上也有其活动的身影(郭建荣,2003)。在荒坡、岩石较多而树木稀少、农田较多的地段,种群密度较高;而在岩石较少、林份郁闭度大的地段,种群密度较低。在视野开阔、利于隐蔽、食物种类丰盛的区域,其活动量较大。

●洞穴岩松鼠通常在溪涧路边的巨石上、枯树倒木上、岩石堆积处、近林缘的灌丛砾石多的地方作短暂停息。这些地方便于奔跑和停留方便,地势有高有低,利于隐蔽。除产仔生育期外,岩松鼠通常没有固定的夜宿地,随夜幕降临临时选择夜宿地。多数在悬崖峭壁洞穴、缝隙、石头垒好的洞穴和水冲沟洞穴、废弃的树洞等处夜宿(郭建荣,2003)。

岩松鼠繁殖期间多见于山谷间岩壁缝隙、河溪石崖绝壁、水沟土壁上的土洞和山地多岩石的树上啄木鸟住过的洞中,并利用此作为其繁殖的场所,这些地方具有环境偏僻、外界干扰少、食物丰富、水源充沛、隐蔽理想等自然条件。

岩松鼠洞穴一般筑在土质疏松、地势较高、不易遭水灌、便于觅食活动的环境中。繁殖洞穴深达1 m,洞口大小4.5 cm×4.0 cm;洞道大小不一,洞道两侧各有一膨大的小坑,深约20 cm,13 cm×18 cm。巢室在洞道的最末端,睡垫由蒿草禾本科细茎等组成,大小为15~17 cm。

●食性岩松鼠觅食活动范围较大。在林中、树上、村庄附近、果园、菜园、农田、田埂地边、悬崖绝壁、水冲沟边等地,只要是具有可食资源丰富、水源充沛、视野开阔、活动无阻、逃避天敌方便的地段均是其觅食的场所。

岩松鼠的食物种类繁多,动植物皆有,而农作物也是其取食的主要对象。其食物组成中,植物性食物占90.28%,动物性食物占9.72 %(郭建荣,2003)。白天活动,夏季以早晨与16:00左右最为活跃。中午活动明显减少。常出现于岩石及核桃树上。攀树能力很强。以坚果及其他种子为食。喜食核桃、板栗、松子,也食杏子、桑葚等浆果及其核。在田间啃食作物。在村庄附近,常潜入住宅,穿梁跳隙盗食屋檐下挂的玉米及房顶晒的粮食。

岩松鼠贮藏食物分为集中贮藏和分散贮藏,尤其偏好分散贮藏;当遇到贮藏食物被盗窃时,岩松鼠倾向于搬运更多的食物进行集中和分散贮藏。在山杏核和核桃对比围栏条件下,岩松鼠一般不在采食现场就地取食。而把食物搬离后,岩松鼠只选择核桃进行分散贮藏,且对核桃的搬运距离大于山杏核;但取食山杏核的数量明显多于核桃数量;在自然条件下,岩松鼠对核桃和山杏的天然更新起着不同的作用(路纪琪等,2005)。

有时岩松鼠将核桃和山杏核等坚果叼到山区背静公路边上,等过往车辆碾压后取食。核桃成熟期,在核桃园附近的公路上,常可见到一堆堆松鼠取食后留下的青皮核桃残渣。

●繁殖华北5、6月幼仔出巢独立生活,雌鼠3、4月交配,4、5月分娩。年繁殖1~2次,产仔2~5仔/胎。初产仔无毛,闭眼,体重7~8 g,体长5.0~5.5 cm。30 d睁眼,45~55 d离巢。通常每年繁殖1次,春季交尾,每胎可产2~5仔,最多8仔。6月间出现幼鼠,秋末为数量高峰期。雄鼠的阴囊从2月下旬至9、10月均外露。5、6月间阴囊特别膨大。9、10月雌鼠的乳头均已萎缩;说明此时已停止繁殖。寿命为3~12年。

在山西芦芽山国家级自然保护区,岩松鼠繁殖期在5~7月,一年繁殖1胎,胎产3~5仔。发情期,雄鼠特别活跃,天刚亮就鸣叫着出洞活动。岩松鼠的交配时间一般选择在天刚亮以后。交配前雌雄鼠相互追逐、嬉戏。交配采用背腹式,雌下雄上,雄鼠咬住雌鼠的颈部,前肢抱住雌鼠而后肢连续抖动,并发出“叽,叽”的叫声,交配实需时间为2~4 s,交配完毕后各自整理被毛(郭建荣,2003)。

刚产出的仔鼠体表裸露无毛,皮肤肉色,双目紧闭,两耳孔明显,体重5~7 g,体长4.5~5.7 cm(N=5)。仔鼠17 d后睁眼,48 d天后幼鼠与其双亲分居,开始独立生活。

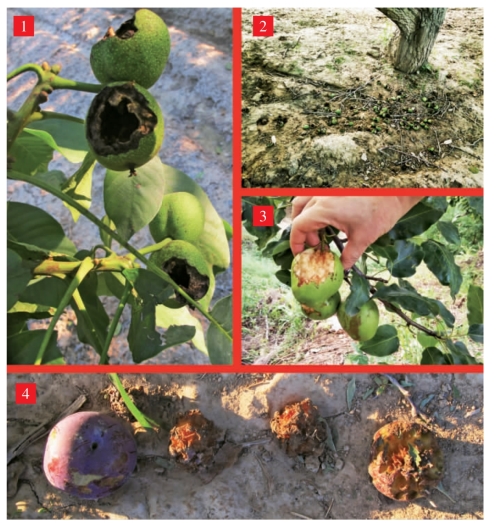

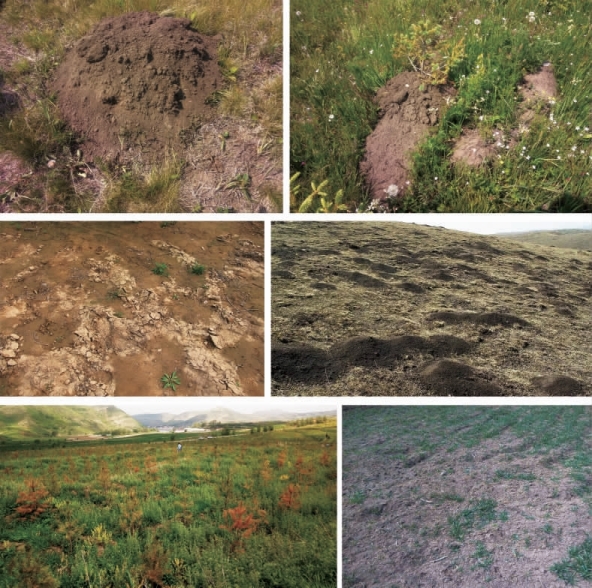

【危害特征】岩松鼠是农林业的重要害鼠之一。在丘陵地带,对梯田的农作物造成危害。春天啃食青苗,秋天庄稼成熟后,常被整棵咬断,拖到岩洞中。在林区,岩松鼠不仅盗食松籽破坏油松播种育苗,还大量刨食飞播造林和直播造林的种子,使造林失败。在天津蓟县古强峪林场直播油松育苗,每亩播籽20 kg,因岩松鼠盗食,播种量每亩增至140 kg,仍不得全苗,受害率60%~100%(郭全宝,1981)。核桃和板栗挂果期,大量啃食幼果,果实成熟期,大量盗运贮藏核桃和板栗,且偷盗的都是上等果,造成核桃和板栗品质下降,产量大幅度降低(图2-11)。

图2-11 岩松鼠的危害状

1,2.危害的核桃;3.啃食的梨;4.啃食的李子

S2.花鼠属(Eutarnias)

花鼠属也是单种属,只有花鼠1种。花鼠体型中等,体背具5条黑、白相间的纵纹(图2-11)。习性介于树栖松鼠和地栖松鼠之间,挖洞穴居,但也常在树上活动,主要分布于东亚北部,有人将其并入分布在美洲的美洲花鼠属(Tamias)。分布于亚洲东北部和日本的北海道。

Z2.花鼠(Eutarnias sibiricus Laxmann,1769)

花鼠别名普通松鼠、金花鼠、豹鼠、五道眉、五道鼠、串树林、沿俐棒、花黎棒、花仡伶等。

【鉴别特征】花鼠体型中等,体背具5条黑、白相间的纵纹,中间一条黑纹最长。尾长,尾毛长而蓬松,呈帚状,并伸向两侧。耳壳明显,无簇毛(图2-12)。

图2-12 花鼠(E.sibiricus)形态

●形态鉴别

测量指标/mm体重64~122/g。体长142~162,耳长15~20,后足长21~36,尾长110~145。

形态特征为松鼠科体形较小的种类,尾几乎与体等长。前足掌裸,具掌垫2,指垫3;后足掌被毛,无掌垫,具指垫4。雌鼠乳头4对,胸部2对,鼠鼷部2对。背毛青黄褐色,背后部杂有较多的铁锈色毛,毛基灰色;具有5道黑褐色与黄白色相间纵纹,正中一条黑色,自头顶部后延伸至尾基部;其余条纹均起于肩部,终于臀部。臀毛深棕褐色。腹部下颌至颈部白色,胸、腹、尾基部和后肢内侧毛为淡黄白色,毛基深灰色。颊部有短条纹,自鼻端有一黄白色纹沿眼眶上缘延伸至耳基前缘,眼后角至耳基有一暗褐色纹,眼下缘至耳基有一条黄白色纹,再下方有一自上唇延伸至耳基的暗褐色纹。尾毛基部淡黄色,中段黑色,毛尖白色;外观上尾毛上部为黑褐色,下部为橙黄色。耳壳黑褐色,耳缘白色(图2-12)。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长41.2~42.0,颅基长36.0~36.7,腭长17.3~18.0,鼻骨长13.5,颧宽23.5~23.6,眶间宽11.1~12.0,后头宽17.9~19.3,上齿隙宽10.6,上颊齿列长6.5~8.0。

头骨特征头骨轮廓椭圆形,头颅狭长,脑颅不突出。吻部较短。鼻骨前伸超过上门齿。上颌骨的颧突横平,颧弓中颧骨向内侧倾斜未呈水平状。眶间及后头部平坦,眶上突尖而细弱。腭孔细小,紧在上门齿之后。听泡发达。下颌骨粗壮。上门齿短粗且呈凿状,唇面棕黄色,有不甚明显的细纵嵴;臼齿咀嚼面近乎原型;上前臼齿23枚,PM1细小,紧贴PM2前内侧;上臼齿3枚,PM2与臼齿的中柱及前柱均不明显。下门齿细长,下前臼齿1枚,下臼齿3枚,依次渐大(图2-13)。

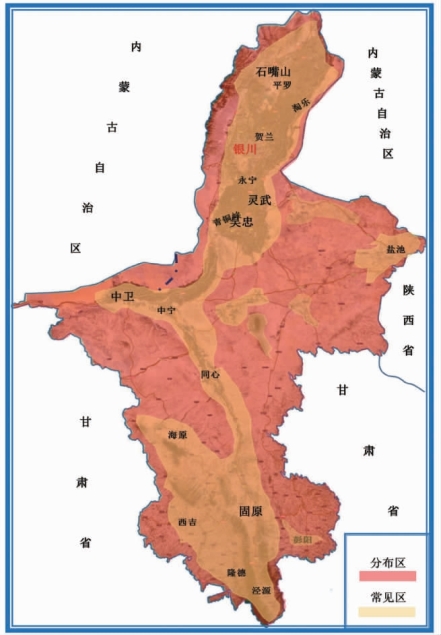

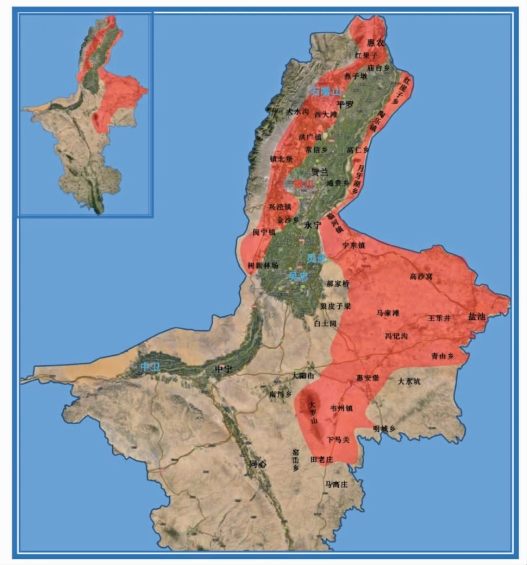

图2-13 花鼠头骨

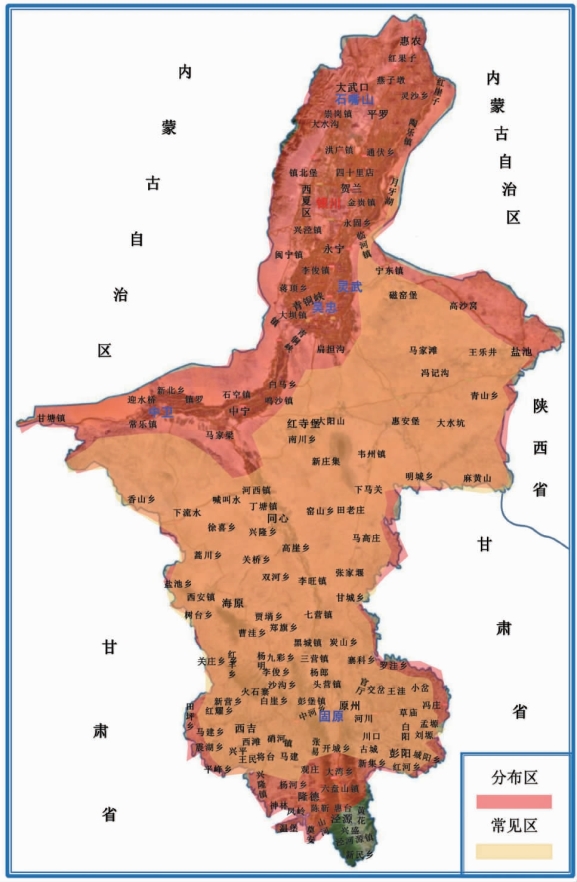

【亚种及分布】花鼠在我国分布于东北、华北、西北和西南;国外分布于俄罗斯的西伯利亚、蒙古、朝鲜和日本。记载11个亚种,分布在我国的有7个亚种。其中,指名亚种(E.s.sibiricus Laxmann,1769)在我国分布于黑龙江北部、内蒙古东北部、新疆北部等地;太白亚种(E.s.albogularis J.Allen,1909)分布于陕西南部、甘肃、青海、四川等地。因模式产地在陕西太白山而得名;黑龙江亚种(E.s.lineatus Siebold,1824)国内分布于黑龙江三江平原等地。该物种的模式产地在日本北海道;榆林亚种(E.s.ordinalis Thomas,1908)分布于陕西北部、宁夏、山西等地,模式产地在陕西榆林;乌苏里亚种(E.s.orientalis Bonhote,1898)也称东北亚种,分布于吉林长白山、辽宁等地,模式产地在东西伯利亚乌苏里江上游;北京亚种(E.s.senecens Miller,1898)分布于河北、河南、山西等地,模式产地在北京;甘肃亚种(E.s.umbrosus A.Howell,1927)分布于甘肃小陇山。分布在宁夏境内六盘山及其周围地区的是榆林亚种,分布区包括泾源县、隆德县、海原县、原州区、西吉县、彭阳县和同心县等地,主要栖息于山地草原、森林和灌丛(图2-14)。

图2-14 宁夏花鼠分布

【发生规律】花鼠为树栖和地栖鼠。生境较广泛,平原、丘陵、山地的针叶林、阔叶林、针阔混交林以及灌木丛较密的地区都有分布。

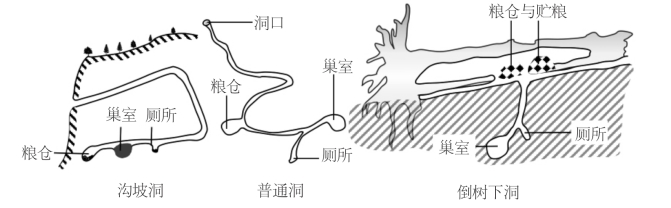

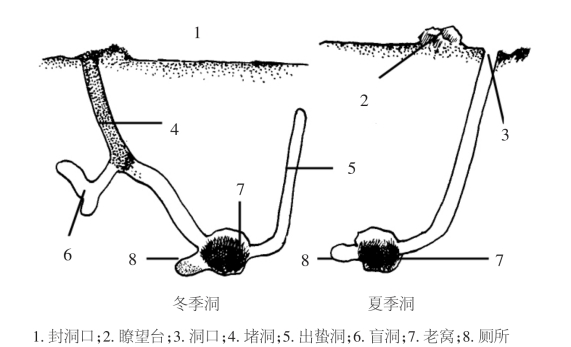

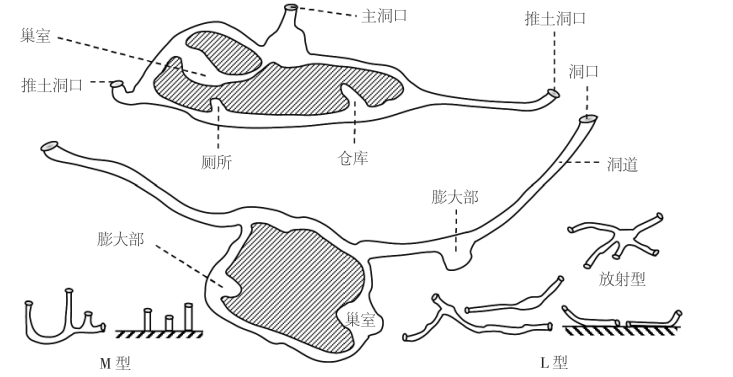

●洞穴花鼠洞穴多筑在丘陵和梯田的石缝中、耕地边向阳处、石缝中及深沟裂缝处、乱石堆中、住宅院墙缝内,在林区多在倒木或树根基部筑洞。洞穴部位多是西南方向,多数选择在高处,有夏季洞和冬季洞之分。

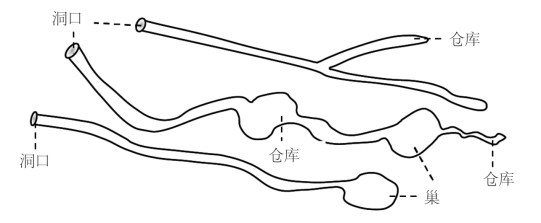

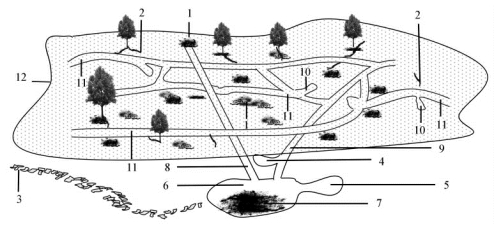

夏季洞结构简单,一般无巢室和储藏室,支洞较少,平均为6个。洞长多为60~77 cm,最长可达460 cm;洞宽9.8~14.3 cm,洞径5.6 cm;洞道里面比外面宽。

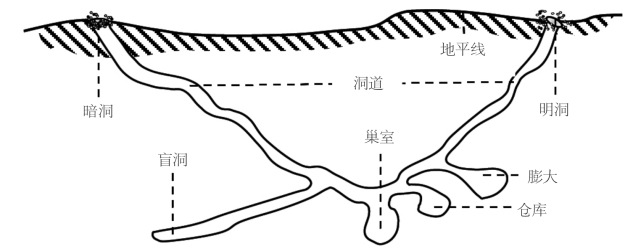

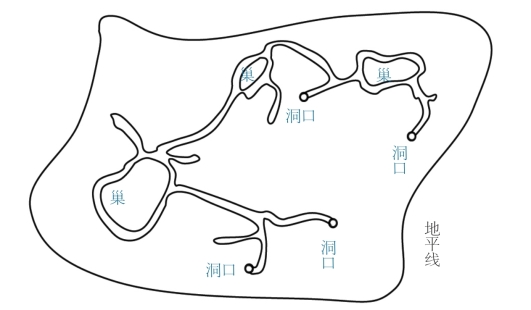

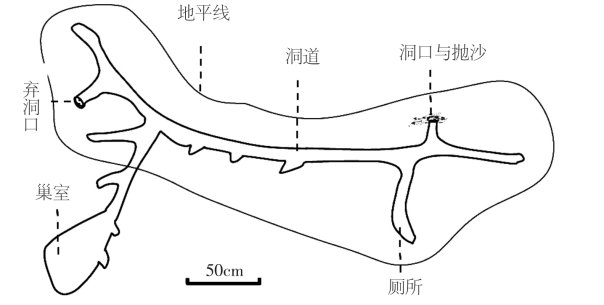

冬季洞结构较临时洞略复杂,支洞较多,平均9.7±2.8个,平均洞长1 718.3±555.5 cm,变异非常大。洞内一般有1个巢室和1~2粮仓。洞口多在壕沟和树根的中下部,直径5.8±0.3 cm;洞口多在有一定坡度的地方,洞口开在树根附近,洞口与树木之间的距离为109.7±16.3 cm。这样的地形非常有利于雨季防止雨水灌入洞内。掘洞处的土非常干燥,但在黏性大的土壤上一般见不到鼠洞(张克勤等,2008)。巢室一般在洞道分支末端处,巢室距地面深1.2 m左右,个别达1.5 m。巢室内内铺有睡垫(巢),睡垫分球状和碗状两种,结构大体分为两层,外层接触土壤部分材料较粗糙,多以蒿草、马唐草、玉米叶、树叶组成,里层以柔软的茅草、羽毛、破布铺垫。睡垫重123~247 g。球状睡垫高15 cm,深8~9 cm,内径9~10 cm,外径11~14 cm;碗状睡垫高12~14 cm,睡垫深7~9 cm,内径8~10 cm,外径11~14 cm。粮仓多距离洞口较近,洞内贮存有橡实、榛、椴树的果实及其他植物种子。另外,在洞口周围附近有多个贮粮坑,每坑贮粮20~30 g,一个仓库存粮平均2~3 kg,多数仓库与巢混为一体,巢的下部有存粮,与厕所较近(图2-15)。繁殖期雌、雄鼠同居一洞,其他时期雌、雄鼠可能各居一洞。

图2-15 不同立地条件下花鼠的洞穴结构示意

在吉林省左家自然保护区,也经常发现花鼠占用人工鸟巢箱进行繁殖的,在巢箱中的巢材主要是咬成小片的柞树叶,幼鼠可以独立生活后便离开巢箱,成鼠也随即离开,未发现在繁殖季节以外仍利用鸟巢箱的情况(张克勤等,2008)。

●取食特性杂食性,主要食植物种子、果实、蚕等。春季食绿色植物、农作物幼苗及少量昆虫。

盗食向日葵,爬到盘顶端咬食;盗食花生,找大株刨地4~15 cm,把果实贮到囊中;爬到高粱秆上,取食米粒或将整穗搬到洞内;爬到玉米秆上,啮食玉米粒,只剩下玉米骨子;啃吃甜瓜,选择成熟的甜瓜啃咬成小洞,吃内心肉和瓜种;窜入粮仓,将盗食玉米粒贮存颊囊中,衔入洞巢周围埋贮,每个颊囊可存放5~8粒,最多10~15粒,盗食频次15~20次/h。由于靠近洞穴埋的地点较多,面积较广,不能及时取出叼到洞内,玉米30~50粒为一撮发芽出苗或发霉变质。据观察和测试,每粮仓有1只花鼠,每年3~10月损失粮食达1.5~4.0 kg,多者达5.0~8.0 kg。

花鼠对各种植物种籽的喜食度不同,且随季节而变化。6月份为小麦>向日葵籽>玉米>黄豆>谷子>高粱。10月份则变为向日葵籽>玉米>小麦>黄豆>谷子>高粱。在小麦收割期,花鼠对小麦的喜食程度大于玉米;而在玉米收割期则相反。在花生和南瓜种植区,花鼠对花生、南瓜籽等有一定程度的嗜好;而没有接触过这类食物的花鼠,刚开始饲喂花生、南瓜籽,则表现出不喜食甚至不食的现象。雌鼠哺乳期对食物的偏好,也直接影响刚独立生活时仔鼠的取食倾向,即仔鼠在刚开始独立取食时,最先进食并存入颊囊中的食物首先是雌鼠喜食的食物。此外,花鼠对白天活动的直翅目昆虫(如蝗虫等)的喜食程度大于夜晚活动的鳞翅目昆虫。这说明花鼠取食倾向偏重于近期内常接触的食物种类。

辽东山区林下参是农民主要的一种致富途径。近几年来,花鼠为害林下参籽有加重趋势,每年平均损失参籽25.0%,重者达42.3%以上,已对生产构成严重威胁。花鼠盗食参籽时,多在接近林边参畦四周盗食参果,嗑去种皮吃掉种仁,有时把参籽储进两颊囊中,有的把人参果梗咬断将整朵果实叼走。花鼠可从地上一跃而起抱住花梗将参株压倒取食。一般中午气温高时不外出活动,15:00后开始活跃,当林下参果实成熟而其他野生果实及农作物均未成熟时,参地周围的花鼠即主要以参籽充饥。幼年鼠1只每天可盗食80~100 g,成年鼠可达150 g。对50~70只花鼠进行解剖,观察其颊囊和胃中的食糜分析,主要是参籽和一些鲜嫩的树叶。花鼠除危害成熟的参籽外,对播下的参种特别是催芽播下的种子更是疯狂盗食,种植区畦面窝坑随处可见,造成严重缺苗断条,极大影响出苗率(周淑荣,2009)。

在未供水条件下,花鼠日食量平均为28.1 g,对柞蚕明显喜食,其次是花生;在无水、无柞蚕时,较喜食含水分大的土豆,但日食量明显降低;在供水而无柞蚕情况下,较喜食玉米和土豆;若同时给食高梁、玉米时,则喜食高粱,日食量平均达29.5 g。哺乳期雌鼠日食量高于非哺乳雌鼠,刚断乳仔鼠的日食量则随日龄增加呈现增长趋势。

●活动规律善爬树,行动敏捷,会发出刺耳叫声。每天清晨开始活动,出洞后爬到高处,如石头、树上、树桩、墙头、乱石堆,观察四周动静,舔爪洗脸,整理皮毛,相互间玩耍打闹追随,时而发出叫声,稍息片刻便窜到取食点盗食。

因季节不同日活动节律也有差异,春夏季4:30~19:00活动频繁,秋季6:00~16:00活动频繁;午间或阴雨天活动少,大风大雨不活动,天气闷热或雨来临之前,活动尤为频繁。冬季基本停止活动,主要靠贮存食物维持生活,处于半冬眠状态。雄鼠活动强于雌性,在交配季节和贮存食物季节两性活动量增加,在哺乳幼鼠季节雌鼠活动减少。

每年11月初进洞冬眠,至翌年2~3月上旬出蛰,成鼠经冬眠后,钻出地面开始活动,出洞顺序先雄后雌。4~5月数量上升,6~7月数量处于高峰。

花鼠在东北红松林内平均最大活动半径为44.94±4.29 m,巢域互相重叠。偏好红松盖度较高(0.4~0.5)、倒木盖度较高(0.3)、灌层盖度较高(0.7~1.0)、距林缘距离较大(>10 m)及干扰强度较高(采集)的生境(杨慧等,2003)。

在实验室常温和低温接近冬眠状态下,花鼠全天活动。巢外活动时间在6:00~18:00。春季和秋季集中在6:00~15:00,有两个高峰期,分别在6:00~9:00、12:00~14:00;夏季集中在9:00~17:00,有两个高峰期,分别在11:00和15:00。巢外活动总量,春季为21 513.0±825.3 s,夏季为19 494.0±606.1 s,秋季为20 040.0±563.7 s。不同季节间没有明显变化。

春季花鼠有4个取食高峰6:00~7:00、9:00、13:00和18:00。夏季取食有2个明显高峰10:00~12:00、15:00~16:00。秋季有4个取食高峰9:00~10:00、12:00~13:00、15:00和17:00。取食活动总量,春季为7 950.0±221.7 s,夏季为7 227.0±206.5 s,秋季为7 184.0±275.7 s。春季的取食活动量稍高于夏秋季。

花鼠春季有3个饮水高峰7:00、14:00和17:00~18:00。夏季饮水活动量分布曲线呈钟形,12:00最大。秋季有3个饮水高峰分别为10:00、12:00和14:00。饮水活动量,春季为53.9±2.73 s,夏季为111.7±4.5 s,秋季为93.0±4.0 s。三者差异较显著。夏季饮水活动量大可能与天气炎热有关。

在12℃条件下饲养6:00~7:00有轻微活动,并有少量进食。14:00~15:00有2次轻微活动,进食少量,其他时间为蹲伏状态,至晚19:00左右将棉花聚拢成团,开始睡眠。10℃下饲养,第1天,7:00和11:00,有少量活动和大量进食。在16:00左右,花鼠将棉花围絮成团,似进入休眠状态,光照、震荡对其无影响。但在较大的晃动下能够醒来。24 h内测得食用玉米10.9 g。第2天以后,每天在15:00左右有1次短暂的活动和进食,其他时间休息和睡眠。8℃下饲养。花鼠蜷成一团,体温明显下降,呼吸减少到14次/min,没有任何知觉,花鼠肌肉挛缩,两耳紧贴头顶,后肢叉开,头卷曲向腹面至肛门附近,前肢靠近头侧,尾卷曲缠绕在颈部。这种状态一直持续下去。可见花鼠进入冬眠状态。进入冬眠状态后,渐次提高温度,当温度达到15℃左右,花鼠又恢复了正常活动(金志民等,2004)。

●繁殖花鼠是吉林省左家自然保护区的优势种,种群密度为29.8(19.2~71.9)只/hm2,雌雄比为1∶1.130。繁殖季节(5~8月)雌雄鼠活动强度基本相同,捕捉到的花鼠性别比例大体相等;秋季(9~10月)雌性活动性低于雄性,捕获的雄鼠数量明显大于雌性数量(张克勤等,2008)。在晋西黄土高原花鼠种群雌性略多于雄性,总雌雄比为1∶1.07,随着季节和年龄的不同而变化;幼年组、亚成年组、成年组和老年组雌雄比依次为1∶1.41、1∶0.92、1∶0.88和1∶1.33;4~10月各月雌雄比分别为1∶0.56、1∶0.38、1∶1.47、1∶2.13、1∶0.86、1∶1.15、1∶1.25。种群每年繁殖1次,繁殖期从3月开始到6月上旬,持续3个多月,雌鼠的怀孕率平均为88.14%,胎仔数3~7只,多为4~6只,平均胎仔数为5.04±0.13只。种群中以成年组繁殖力最强,繁殖指数(5.50)高于亚成年Ⅰ组(4.17)和老年组(4.16)。花鼠的生态寿命在3 a以上,饲养条件下可达6 a(屈丰年,2011)。

●年龄结构吉林的花鼠年龄结构被分为4个年龄组(体重g,体长mm):

幼年组体重40.0~69.9,体长110~139;占种群的27.1%~33.9%。

亚成年组体重70.0~79.9,体长140~149;占种群的17.7%~23.9%。

成年组体重80.0~89.9,体长150~159;占种群的39.6%~40.7%。

老年组体重≥90.0,体长≥16;占种群的8.4%~8.8%。

成年组是优势年龄组,其对种群的数量影响较大。而成年组处于繁殖的稳定期,从而使整个种群数量基本处于稳定状态(张克勤等,2008)。

●幼鼠个体发育初生个体全身肉粉色,体尾均无毛,平均体重雌雄鼠分别为3.83±0.07 g和3.86±0.09 g,雌雄比为1∶1。5 d龄后背部出现五道条纹;8~9 d龄五道条纹明显,头部由于长毛而呈灰褐色,鼻端已长绒毛且黑白分明;12~15 d全身长出细毛,背部毛色接近成体,腹部脐痕已不明显,尾略带毛。花鼠幼仔下门齿先于上门齿长出,门齿长出(指齿突露出牙龈)的日龄为下门齿17~18 d,上门齿23~26 d。同窝仔鼠睁眼时间很不一致,最多相差4 d,平均睁眼时间为29.47±0.43(26~32)d(常文英等,1997)。

初生鼠不会爬行,8~9 d前腿能开始爬行,但常翻倒侧卧,15~20 d对外来声音有明显反应,25 d后后腿开始配合爬行,睁眼后,前后腿才能协调爬行,仔鼠开始有啃食软质食物的行为,但因后腿站立不稳,所以前爪尚不能抱握食物。35 d龄后可在仔鼠颊囊中发现有谷物,此时仔鼠在巢外排泄,能随母体出窝活动或单独活动。受惊吓时有逃窜、隐蔽行为。仔鼠间有相互吓打斗游戏行为。35~40 d后独立生活。出生到独立生活,仔鼠的存活率为64.71%。初生到40日龄仔鼠的体重、体长及尾长均随日龄呈线性增长(常文英等,1997)。

●种群动态山西吕梁山的花鼠种群全年的数量高峰出现在8、9月份,经过越冬后数量下降。种群的数量季节消长主要是繁殖和死亡两因素相互作用的结果。繁殖后新个体加入种群,可使数量达到原有的两倍多。种群夏、秋季死亡率为6.94 %,冬、春季死亡率为49.80%;但新个体的死亡率低于成年(包括老年)个体。繁殖和死亡相互制约的结果使花鼠种群数量虽存在着明显的季节变化,但年度间却相对稳定(邹波等,1997)。

图2-16 花鼠的危害

1.啃食果实;2.危害的核桃青果;3.盗食林木种子;4.贮存的板栗

【危害特征】花鼠皮质优良,可作为宠物。但其为日本脑炎、土拉伦斯病、蜱性斑疹伤寒、莱姆病和狂犬病等传染病病原的自然携带者,接触花鼠会带来致命的危险。并且,因为花鼠带来的传染经常不易及时发现,所以带来的后果会更加严重。在农区盗食和刨食各种农作物的种子,啃食各类瓜果和蔬菜。在林区盗食各类林木种实和干果,尤其对核桃、板栗;另外还刨食各种直播和飞播造林种子,影响造林成效。同时对柞蚕和蚕茧以及林下药用植物,尤其是参籽危害也十分严重。一只花鼠一次可为害2龄柞蚕26~107头;日害蚕最多达200头;日盗茧27粒;一墩树上的蚕茧仅3 d左右就会被盗光。一只花鼠在蚕茧期为害300~500粒茧。另外,花鼠秋季利用颊囊盗运大量粮食和坚果贮存,一个存放点可存粮食、瓜子和坚果等2.5~5.0kg(图2-16)。

S3.花松鼠属(Tamiops)

花松鼠属有3种,分布在我国的有2种,即褐腹花松鼠[T.macclellandi(Horsfield),1839]和黄腹花松鼠。其中,黄腹花松鼠在宁夏有分布。

Z3.黄腹花松鼠(Tamiops swinhoei Milne-Edwards,1874)

花鼠别名普隐纹花松鼠、豹鼠、花鼠、金花鼠、三道眉和刁灵子等。树栖小型松鼠,常下地活动。

【鉴别特征】耳壳上缘背面有白色束毛。尾长略短于体长,尾端变细。背部有7条纵纹,从背中央向两侧的条纹分别为黑色、棕褐色、棕黄色、浅黄色和白色,最外侧的条纹不明显。腹毛灰黄色;尾毛中央也呈棕褐色,其两侧显棕黄色及黑色边缘(图2-17)。

图2-17 黄腹花松鼠(T.swinhoei)形态

1.正面;2.侧腹面;3.侧面;4.背侧面

●形态鉴别

测量指标/mm体重58.0~102.6 g。体长118.0~140.0,耳长11.0~18.0,后足长27.0~37.0,尾长78.0~102.0。

形态特征外形酷似花鼠,但体型较小。耳壳明显,无颊囊。尾长略短于体长,尾端毛较长,尾的末端逐渐尖细。前足掌裸露掌垫2个,指垫3个;后足蹠部裸露,蹠垫外侧的1个较大,内侧的较小,趾垫5个。前足4指,后足5趾。体背呈深黑褐色。眼眶四周有白圈。耳壳内面略呈黄色,背面棕黑色,具白色毛丛。背正中有一条黑色条纹,自前肢略后处起至尾基止。其两侧为淡黄灰色纵纹,再外为深棕色纵纹;最外两侧为淡黄色条纹,与两颊的淡黄色条纹不相连。体侧橄榄棕色。腹毛黄灰色,胸部中央黄色更显。尾毛基部深棕黄色,中段黑色,毛尖浅黄色(图2-17)。乳头胸部1对,鼠鼷部2对。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长36.4~37.9,腭骨长14.2~15.7,鼻骨长10.7~11.8,颧宽19.8~22.8,眶间宽11.3~13.0,后头宽15.0~16.3,上齿隙7.9~9.2,上颊齿列长5.9~6.8。

图2-18 黄腹花松鼠头骨及臼齿形态

1.上颌骨腹面;2.下颌骨腹面;3.上颌骨背面;4.头骨唇面;5.上颊齿列;6.下颊齿列

头骨特征吻短而尖,脑盒呈圆拱形;眶间前部宽而较平坦,鼻骨短于眶间宽,眶上突位于眶间部的较后部位。鼻骨先端有明显膨大,与额骨相连处比较平凹。鳞骨颧突从腹面伸出,颧骨前部扁宽,略向内斜,中间不特别向外突出。听泡适中。门齿孔很狭短,长仅2.6~3.0 mm,其后端远离PM3。上门齿粗壮,后缘无明显缺刻;下门齿扁长。PM3极小,长仅2.6~3.0mm。臼齿咀嚼面突起与松鼠类原型相似,但无中柱(图2-18)。

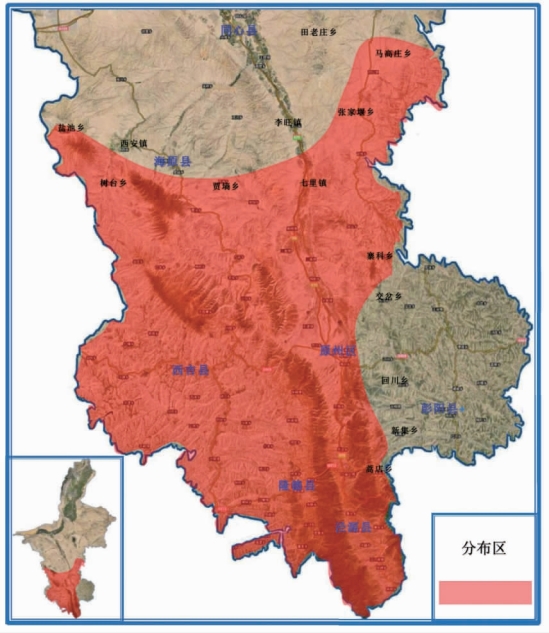

【亚种及分布】国内主要分布于南方各省以及海南岛和台湾岛,在北京、河北、山西、河南、西藏、陕西、甘肃、宁夏等也有分布,国外分布于缅甸和印度支那北部。记载7个亚种。其中,青平亚种(T.s.chingpingensis Lu et Qyan,1965)国内分布于云南(双江)等地。该物种的模式产地在云南双江;滇北亚种(T.s.clarkei Thomas,1920)模式产地在云南长江河谷;台湾亚种(T.s.formosanus Bonhote,1900)分布于台湾岛等地;海南亚种(T.s.hainanus J.Allen,1906)分布于海南;福建亚种(T.s.maritimus Bonhote,1900)分布于广西、贵州、安徽、广东、福建、湖北等地;指名亚种(T.s.swinhoei Milne-Edwards,1874)分布于云南西北部和四川等地;北京亚种(T.s.vestitus Miller,1915)分布于河南、陕西、河北、山西、甘肃等地。该物种的模式产地在河北兴隆山。分布在宁夏泾源县的是黄腹花松鼠北京亚种,主要栖息于林缘、灌丛、峭壁和断崖,有时也在居民区附近活动(图2-19)。

图2-19 宁夏黄腹花松鼠分布

【发生规律】该鼠多栖息于热带与亚热带的森林中,在林缘或灌丛中也有发现。虽树栖,但常在地面活动。一般在清晨或黄昏时最活跃,常单独或三五成群活动,也成群在树上奔跑,活动范围不大,常出现在果园或菜园中。能发出两种叫声:一种是低而短促,另一种是高而长尖(王敦清,1957;寿振黄,1962)。在四川卧龙自然保护区,花鼠分布在海拔1 120~3 600 m的常绿阔叶林带、针阔叶混交林带和亚高山针叶林带中,很少在海拔3 600 m以上的高山灌丛草甸中出现。常以高大的乔木层,如冷杉、桦树等林下灌丛较密的环境内栖息。冬、春季喜在次生的落叶阔叶林中活动。这里光照强,气候较暖,食物较丰富。夏、秋季,喜在针阔混交林中活动。这里光照适宜,冷杉、花楸、野樱桃、山板栗等植物的果实已成熟,有丰富的食物(王小明等,1989)。

筑巢于树杈或树洞内,也有在树根或树垫下做窝,偶尔也利用旧鸟窝或在屋顶瓦沟或屋檐缝中筑巢。常在杉树主干与侧枝交接处筑巢。

杂食性。主要以林木嫩芽、种子、树皮以及地衣和昆虫为食,冬季偶尔也吃死鼠。在住宅附近也吃米饭、面条、鸡蛋黄、猪肉等残渣。取食时,其身体由后肢支撑,用嘴啣起食物,前肢捧住后咀嚼。有时也直接啃食。每次取食平均9.9 s。取食后便上树逗留、咀嚼或用嘴擦树干。其活动期间主要是觅食和在树上逗留、嬉戏(王小明等,1989)。

黄腹花松鼠在树干上休息或觅食时,常用前肢不断地擦嘴和脸部。巢内很少有粪便,但树下可见粪便。下雨时,该鼠可推迟活动时间、减少活动次数或进房屋避雨、觅食;此外黄腹花松鼠不畏人,常爬到人的脚上取食。

花松鼠主要在白天活动,一天内有两个活动高峰。黎明开始活动,中午休息,随后又活动,最后回窝休息。冬季,7:50~13:30和14:15~16:30为活动高峰,16:30后陆续返窝休息。春季,6:10~14:27和16:00~18:45为活动高峰,18:45后陆续回洞。晴天花松鼠休息时,其光量值在6 600 Lux以上。活动期间,如光量值大于6 600 Lux,则停止活动或移至荫凉处活动。从它的休息周期可看出,它也是避开一天中最热的时间。

在树枝上休息时,尾自然弯曲到后肢下,头枕在前肢上,睁眼;在树干上则身体平卧,尾、颈伸直,前肢向两侧分开抓紧树干,或前肢收于腹下,后肢自然向后伸直。后者常在冬、春季有阳光照射的树上出现。活动通常呈跳跃式。在攀树干时,常以“之”字形沿树干上爬。下树时,头朝下,迅速地移到树干基部,最后跳到地面活动。行动机警,随时准备敌害,其行动表现为迅速爬上树,立即使头朝下,以逃避敌害袭击。在人为干扰下,则在树上环绕树干迅速爬行或跳至其他树逃避攻击。有时仅离地数厘米,也不下地。在取食过程中,个体间互相追逐、嬉戏。多见于在地面和树上。一般不发出叫声。

在四川卧龙自然保护区,花松鼠6月发情、交配。一般7月产仔。每胎2~4只,也有一胎4~6只。交配时间和活动高峰相吻合。交配时,雄鼠从地面追逐雌鼠到树上,逐渐靠近雌鼠。雌鼠不动,雄体嗅其肛门部,然后用前肢抱住雌鼠腰部,几秒后,雄鼠迅速离开。在追逐中,雌、雄个体不断发出“zhi—zhi……”的细微叫声。同时,雄鼠也常发出“de luo……”的叫声。叫声均急促。雄鼠显得急躁不安,寻找雌鼠,一般持续3~5 min。曾见4只雄体追1只雌体,最后1对雌雄鼠结伴离开,其余3只雄鼠在树上不断鸣叫和来回移动,持续约30 min(王小明等,1989)。

【危害特征】仅分布在泾源县的林缘、灌丛、峭壁和断崖生境中。数量较少,在局部密度较高,盗食林木与农作物的果实和种子。

YK2.土拨鼠亚科(Marmotinae)

包括旱獭类和黄鼠类,属地栖类。以北美洲最为丰富,欧亚大陆北部和非洲也有不少。包括一些体型较大的种类,如旱獭属(土拨鼠属)(Marmota),体重可达8 kg。有4属,其中旱獭属10种,场拨鼠属(Cynomys)5种,黄鼠属(Spermophilus)30~40种,羚黄鼠属(Ammospermophilus)4种,共计49~60种。中国有2属12种。其中,旱獭属(Marmota)4种,黄鼠属(Spermophilus)8种。

S4.黄鼠属(Spermophilus)

以前以Citellus为属名,1956年国际动物命名法委员会更正为以Cuvier(1825)命名的Spermophilus作为黄鼠属的学名。黄鼠属是典型的地面生活种类,穴居。全世界现有30~40种,我国有8种,在宁夏全境分布的只有达乌尔黄鼠1种。

Z4.达乌尔黄鼠(Spermophilus dauricus Brandt,1844)

达乌尔黄鼠别名蒙古黄鼠、草原黄鼠、阿拉善黄鼠、大眼贼、黄鼠、地松鼠、拱鼠、礼鼠等。属广布种,在宁夏全境分布。

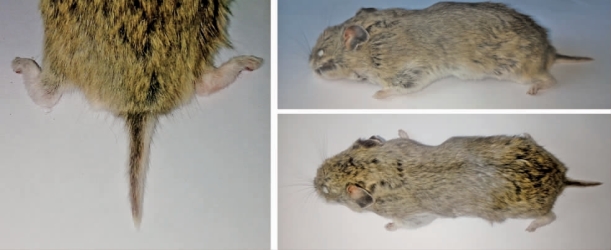

【鉴别特征】达乌尔黄鼠身体中等大小。头大,眼大,体粗胖。尾短,不及体长的1/3,尾端毛蓬松,体背毛棕黄褐色。为群体散居性动物(图2-20,图2-21)。

●形态鉴别

测量指标/mm体重154.0~264.0 g。体长163.0~230.0,耳长5.0~10.0,后足长30.0~39.0,尾长40.0~75.0。

形态特征盐池黄鼠体型肥胖。头和眼大,耳廓小,成嵴状。前足掌部裸出,掌垫2枚、指垫3枚;后足部被毛,有趾垫4枚。除前足拇指的爪较小外,其余各指的爪正常。体背面沙土黄色杂有黑褐色;体侧面、体腹面及前肢外侧面均为沙黄色;眼眶周具白点圈,耳壳土黄色。尾短,不及体长的1/3,尾上面中央黑色,边缘黄色;尾端毛蓬松,末端毛有黑白色的环。四肢、足背面为沙黄色。雌体有乳头5对(图2-20)。

图2-20 盐池达乌尔黄鼠(S.dauricus)形态

中卫达乌尔黄鼠阿拉善亚种(图2-21)体型略似家鼠,但眼大而突出,外耳退化,四肢均衡,前爪锐利。体形细长,体长约200 mm。头大,有颊囊。眼大而圆。耳壳很小,略露于被毛之外。尾显然较短,其长(不连端毛)约60 mm,接近体长1/3,尾毛稍蓬松,尾梢具毛束。前足具5指,拇指特小,而中指特长,除拇指外,其余4指具爪,爪发达而弯曲,长而尖锐,适应控气活动。前足掌裸露无毛,掌垫2枚,指垫3枚。后足具5趾,第一、三两趾较短,其余3趾等长。后足部被毛。趾垫4枚,裸露。头部的额顶毛色稍较体背毛色深暗。眼眶四周白色圈显著。吻部、面部至耳基毛色较头部浅淡,为浅黄褐色,但黑色长毛较明显。触须黑色,两颊下部白色,耳壳呈浅棕褐或浅黄褐色。体侧较体背浅淡,呈沙黄色或黄白色。颏部纯白色。自颈部、胸部和腹部毛基黑色,毛端淡黄色。整个躯体背面毛色非单一色调,近乎麻色,呈暗黄褐赭色或暗黄褐色。背面从颈部至臀区的尾根,被毛具很短的黑色或浅黑灰色毛基;其次是较长呈浅灰白色的中段,而毛端常为三色相间,依次为浅褐色、沙黄色或黄白色(有时稍染淡赭色色调)和黑色。背面还有黑色长毛分散混杂毛被之中,背毛色呈现细微的黄黑褐赭色,似混杂的芝麻点状。尾基部上面毛色与体背同色,但尾端具橙色、黑色和黄白色相间的毛束。尾下面为橙黄色,两侧为淡黄白色,尾端下面可见三色毛束。前肢背面沙黄淡橙黄色,足趾淡黄白色或白色,而腹面纯白色。后足上面白色或稍染淡黄色,而下面部为淡橙黄白色或黄白色。爪黑褐色。乳头4对(图2-21)。

图2-21 中卫达乌尔黄鼠阿拉善亚种(S.dauricus alashanicus)形态

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长41.6~50.5,鼻骨长14.1~17.0,颧宽23.0~30.2,眶间宽8.2~10.4,听泡长约11.0,上齿隙11.1~16.3,上颊齿列长8.2~10.4。

头骨特征盐池黄鼠头骨扁平、粗短稍呈方形。颅呈椭圆形;吻端略尖,吻较短,鼻骨前端较宽大,眶上突的基部前端有缺口,眶后突粗短,眶间宽;颧骨粗短。颅骨不如长尾黄鼠的宽,颧弧不甚扩展,宽仅为颅长的58.9 %。颅顶明显呈拱形,以额骨后部为最高。无人字脊,颅腹面,门齿无凹穴。前颌骨的额面突小于鼻骨后端的宽,听泡纵轴长于横轴。鼻骨长约为颅长的34 %,其后端中央尖突,略为超出前颌骨后端,约达眼眶前缘水平线。眼眶大而长,这和发达的眼球相关联。左右上颊齿列均明显呈弧形。上门齿较狭扁,后无切迹,PM3较大,约等于M1的1/2。M2、M3的后带不发达,或无。下前臼齿的次尖亦不发达。牙端整齐,牙根较深,长47 mm,颜色随年龄不同,浅黄或红黄色。

中卫黄鼠头骨较宽大而坚实,呈短圆形。吻部较短。鼻骨前端较宽,逐渐向后端变窄。眶间中央略凹陷,眶边缘稍上翘,其前端具小缺口,后端眶上突细长并向下并向下弯曲。颧弓较宽面略呈弧形,其宽为9.0 mm以上。颧弓和颧骨板扁平状,颧弓粗大,后端颧突明显。顶骨上骨脊较弱,呈长喇叭形。上下门齿唇而的釉质为淡黄色。上门齿扁柱形,后无切迹。齿隙短于上(颊)齿列长。PM3发达,略小于PM4,近似柱状。PM4大小与齿冠结构与M1和M2相似。M3发达,大于其他臼齿。下颌PM4略小于M1和M2,但齿冠结构与于M1和M2相似。M3最大,近方形。

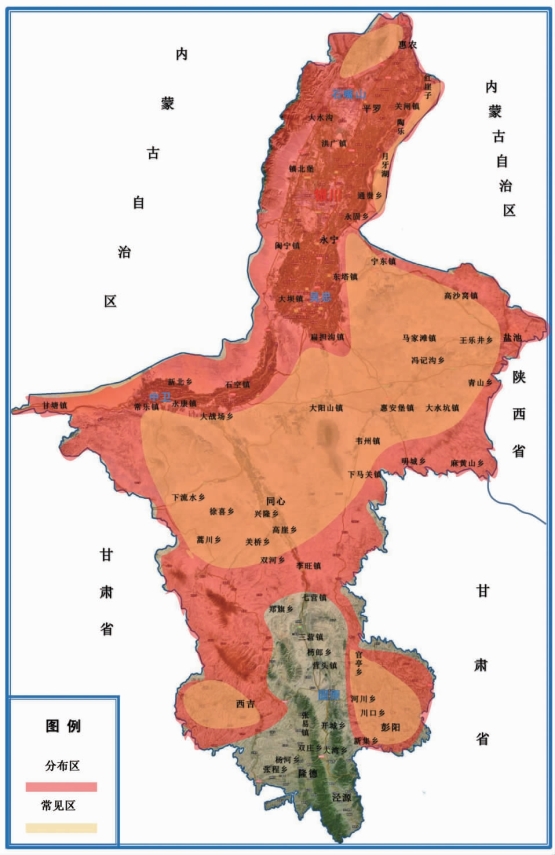

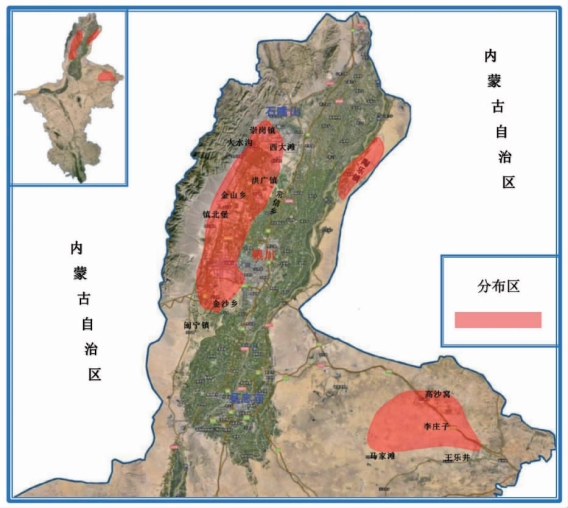

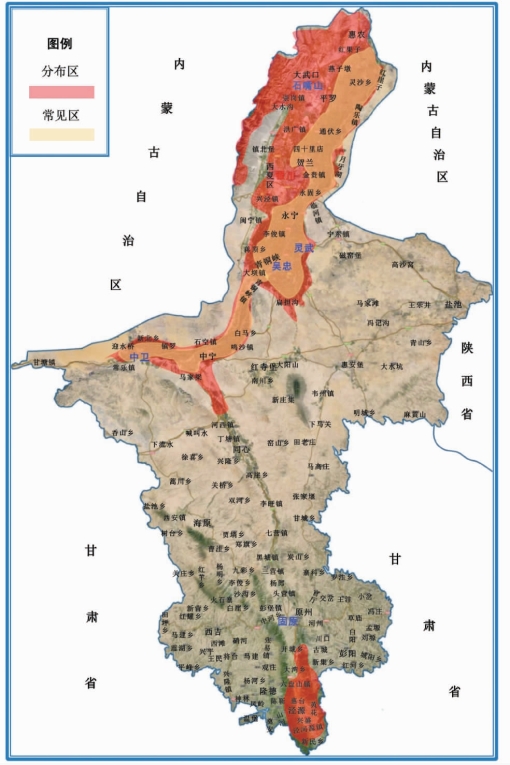

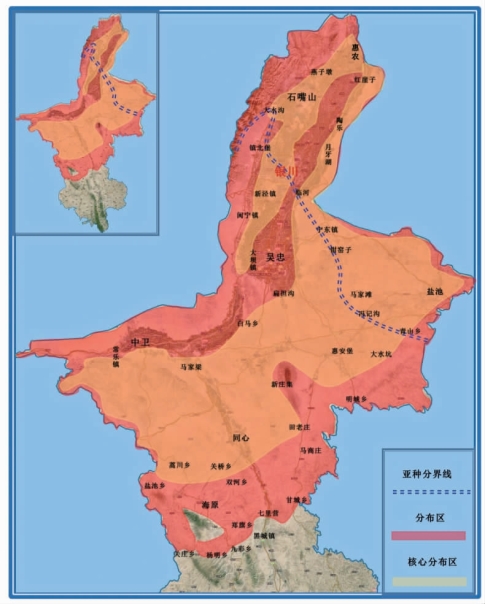

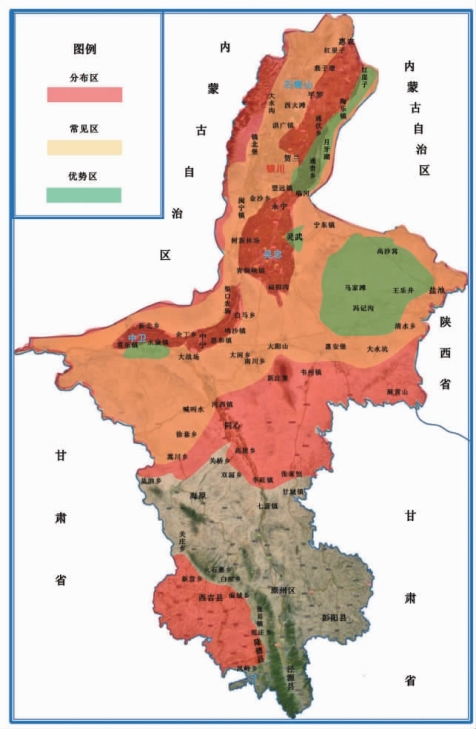

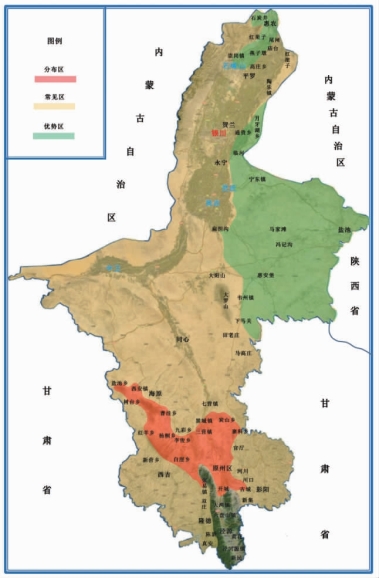

【亚种及分布】达乌尔黄鼠广泛分布于我国北部的草原和半荒漠等干旱地区,如东北、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、宁夏和甘肃等省区;国外见于蒙古国、俄罗斯。在我国分布有5个亚种。其中,指明亚种(S.d.dauricus Brandt,1844)主要分布于黑龙江和内蒙古东北部,模式产于内蒙古呼伦池;阿拉善亚种(S.d.alashanicus Büchner,1888)分布于内蒙古西部、宁夏、陕西、青海,模式产于内蒙古阿拉善南部;河北亚种(S.d.mongolicus Milne-Edwards,1867)分布于内蒙古东南部、河北、陕西、辽宁、山东等地,模式产地在河北宣化;甘肃亚种(S.d.obscurus Büchner,1888)分布于甘肃,模式产于甘肃北部;东北亚种(S.d.ramosus Thomas,1909)分布于黑龙江和吉林,模式产于吉林范家屯。

达乌尔黄鼠在宁夏全境均有分布,在泾源县分布于沙塘林场及其周围地区,主要栖息于地势比较开阔干燥的阳坡草地,尤以紫花苜蓿草地居多。分布在盐池及其相邻区域的黄鼠属典型的达乌尔黄鼠(S.dauricus Brandt,1844),而分布在中卫及其附近的黄鼠属于达乌尔黄鼠阿拉善亚种(S.d.alashanicus Büchner,1888)(图2-22)。后者的分类地位争议比较多,自从Prezewalsik(1888)将采自内蒙古阿拉善旗的黄鼠定名为阿拉善黄鼠(S.alashanicus Büchner,1888)以来,争议不断。Allen,G.M.(1940)将分布在甘肃西部的黄鼠定名为达乌尔黄鼠甘肃亚种(S.d.obscurus Büchner,1888),Ellerman等(1951)将两者并入Citellus citellus,Огнев(1947)认为分布在甘肃及其附近地区的黄鼠应属于阿拉善黄鼠(S.alashanicus Büchner,1888),其分布区包括内蒙古部分地区、甘肃、青海、宁夏、陕西及山西太行山脉以西地区,国外在蒙古亦有分布。寿振黄等(1964)则将其仍然归属于达乌尔黄鼠。赵天飙等(1994)、秦长育等(2003)多将分布于内蒙古南部和陕甘宁青及蒙古国西南部等地的黄鼠视为达乌尔黄鼠阿拉善亚种(S.d.alashanicus),俄国学者根据核型研究结果坚持阿拉善黄鼠是独立种(Orlov等,1975;Pavlinov,2003;Tsvirka,2006),现在多数学者将阿拉善黄鼠列为一个独立种(郑涛等,1988;王宇等,2009;安增生等,2013;李国军等,2013;孙养信等,2015)。

图2-22 宁夏达乌尔黄鼠分布

【发生规律】达乌尔黄鼠是我国北部干旱草原和半荒漠草原的主要鼠类。喜散居,对环境有一定的选择性。坡麓脚是黄鼠栖息的最适生境,垄岗、波状洼、灌丛和耕地等生境内,虽然也有黄鼠栖息,但数量较少。在次生林地、盐生草甸和流动沙带等地形中,一般没有黄鼠栖息。而林地边缘、坟地、田埂及地头等环境,往往成为黄鼠的移居栖息地。在黄鼠栖息的各种生境中,低矮禾草固定沙丘和低矮禾草、蒿草草甸两种生境中黄鼠密度显著高于其他生境,而其他类型生境间并无显著差异。

在草原多栖居于低矮禾草—蒿草草地,更喜居于畜圈和牲畜大量放牧的地方,在高草丛和植被稠密的地方很少,在农区多栖居于田埂、道旁和田间草地,在多年生苜蓿地和休耕地中的密度较高。临时栖居在田间的黄鼠依作物的物候期的变化而转移。早春田间没有黄鼠,播种3~4 d后,黄鼠开始迁入田间,当禾苗长出后,数量增加,夏季作物长高后,黄鼠又开始迁入低矮的作物区内,秋后又回到田埂和道旁。

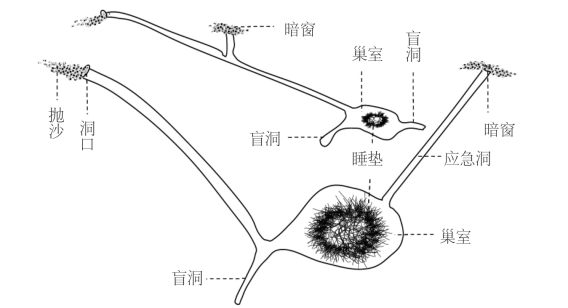

●洞穴黄鼠喜独居,洞穴可分为冬眠洞和临时洞两类。冬眠洞的洞口圆滑,直径约6 cm,有些地区的洞口有小土丘,有些地区则无。洞口入地的洞道,起初斜行,而后近乎垂直,接着再斜行一段入巢(图2-23)。洞深多数在结冰线以下,一般为105~180 cm,有的深达215 cm以上。洞中有巢室和厕所,巢的直径可达20 cm×20 cm,窝内有羊草、隐子草等植物,有的还有羊毛等杂物。厕所常在洞口的一侧,是一个膨大的盲洞。冬眠洞是供黄鼠冬眠、产仔和哺乳时使用的永久洞。临时洞的洞径约8 cm,呈不规则圆形,洞道斜行,长45~90 cm。这类洞常为黄鼠临时窜洞或因受惊扰而临时避难之用。黄鼠的夏季栖息洞,多数是在出蛰交尾后,利用冬眠洞的部分洞道或临时洞修整而成,较少全部新建或沿用冬眠洞。尽管建洞的基础不同,建洞时却有一个共同特点,即在新洞建成后,在离原洞口稍远之处,从洞内向地面挖掘出新的出口,然后堵塞原洞口及与其相连接的一段洞道,建洞时堆积在原洞口周围的新土也往往被分散在较大的面积上。因此,不仅新洞口较难被发现,原洞口也很快消失(特别是经过风天或雨天后)。这种活动对保障黄鼠本身的安全有很大意义。

图2-23 达乌尔黄鼠洞道结构示意

黄鼠的巢分雌雄鼠两种。雄鼠巢为球形,雌鼠巢为盆状。两种巢的结构无多大差别。雌鼠巢较细软密集,雄鼠巢粗糙。巢由草叶组成。球形巢高18~19 cm,巢深6~8 cm,内径8~12 cm,外径17~21 cm。盆状巢高11~13 cm,巢深6~8 cm,内径8~12 cm,外径17~20 cm,巢材重184~307 g。

●冬眠习性在内蒙古东部,黄鼠从3月下旬开始出蛰,持续36 d,至4月下旬结束。出蛰有2个高峰,第1个高峰在清明节前后,系雄鼠;第2个高峰在谷雨后,系雌鼠。因此,可以把谷雨后10 d作为黄鼠完全出蛰的时间界限。在山西曲沃地区,初春气温较高的年份,黄鼠出蛰提前到2月下旬(王廷正等,1992)。大概在9月中旬以后,随着气温下降黄鼠开始入蛰,入蛰顺序和出蛰相同,即成年雄鼠入蛰最早,成年雌鼠较晚,幼鼠最晚。延续到10月中旬,个别的直至11月初。成体雄鼠冬眠约8个月,雌鼠约7个月,幼鼠5.5~6.0个月。

冬眠时,将原来入洞口堵塞;出蛰时,在另一处破土而出,出洞口仅1圆孔,四周无浮土,称为朝天洞。黄鼠出洞前或入洞后,常在洞道内堵土。

出蛰与气候有密切的关系,春季气温逐日回升,日均上升到2~5℃,地面温度4~6℃,地下1 m处温度21℃左右,雄鼠开始出蛰;当气温上升到10℃,地表温度升到12℃以上,雌鼠也出蛰。

刚出蛰的黄鼠,遇到天气突然变冷,会产生反蛰现象,反蛰期间不吃食物。当气温降至0℃以下,风速超过5 m/s时,出蛰就会中断。气温回升到3℃以上时,又见出蛰。当气温达5℃时,出蛰数量较稳定。

●报警行为黄鼠的嗅觉、听觉、视觉都很灵敏,记忆力强,对其活动范围内的洞穴位置记得很熟。生性多疑,警惕性高,边取食边抬头观望。出洞前在洞口先听外边动静,然后探出头来左右窥探,确认无敌害时一跃而出,立起眺望,间隙发出“尖儿”、“尖儿”的叫声,唤其同类出洞玩耍,嬉戏。一旦发现敌情,立即发出急促的“尖儿”、“尖儿”的鸣叫,让其同类赶紧避难。两种鸣叫声,前者为“喜叫”,后者为“惊叫”。

黄鼠的挖掘能力很强,10min内就能挖一个掩没身体的洞穴。当它遇到敌害时,急入洞中,迅速挖土,并借臀部的力量将前足送来的土帮助后足压向后方,把洞堵实、俗称“打墙”,以逃避敌害。

●活动规律黄鼠是白昼活动的鼠类,每天日出开始出洞活动。日活动高峰:4月份在12:00左右,5~9月有2个高峰,9:00~10:00和15:00~16:00,上午高于下午。10月基本上不出现活动高峰。

黄鼠的活动范围一般在100 m左右,其活动距离雄性成体平均为89 m左右,未成体平均为98 m;雌性成体平均为89 m,未成体平均为99 m。5~8月成年雄鼠的巢区面积为3807.2±640.3 m2;成年雌鼠为4192±948.7 m2(吴德林等,1978)。

●取食规律黄鼠主要以植物性食物为主,也吃一定比例的动物性食物。其喜食植物的种类与环境提供的植物种类有很大关系。例如罗明澍(1975)在内蒙古锡林郭勒盟调查发现,黄鼠喜食植物共28种,最喜食的有蒙古葱、阿尔泰紫菀和猪毛菜。喜食的有黄芪、冷蒿等。费荣中(1980)在内蒙古赤峰调查黄鼠啃食的植物有22种,其中啃食频次较多的有12种,除蒙古葱等6种同罗氏调查相同外,尚有兴安胡枝子、野苜蓿、甘草、百里香、毛芦苇等。在自然条件下,黄鼠的夏季食物主要由14种植物组成,其中冷蒿、变蒿、乳白花黄芪、星毛萎陵菜、羊草、鹊虱等7种植物均超过食物干重的1%,为其主要食物(王佳明等,1994),在笼饲条件下,黄鼠平均日食鲜草44 g。

夏季(6~7月),草地中达乌尔黄鼠的数量较农田中的多,其中苜蓿地中最多。秋季(8~10月),农田的数量较草地多。在农田中,豆类田中较玉米、糜谷田多。这与达乌尔黄鼠对食物需求情况有关,在6、7月,草绿叶嫩,食源充足,草地是达乌尔黄鼠理想的生活之地。到了秋季,草地的草逐渐变老、变黄,而农田农作物则逐渐结实,农作物果实则成为达乌尔黄鼠的理想食物。豆类是达乌尔黄鼠最喜欢吃的食物。在清涧河流域的川地,达乌尔黄鼠分布密度略高于山区。这是因为川地农作物生长较好,食物充足,同时山区的天敌比川地多而造成的。

●繁殖特性黄鼠每年繁殖1次,繁殖季节比较集中。春季出蛰以后即进入交配期,4月份很快由交配期进入妊娠期,而5月中旬随着交配期结束而到妊娠的盛期,当年幼鼠最早于6月中旬开始出洞,大批幼鼠在7月中旬以后分居,过独立生活。妊娠期28 d,哺乳期34 d。出生后28 d幼鼠开始出洞活动,再过4~6 d即分居,不再进入母鼠洞。从母鼠交配到幼鼠分居65~70 d。平均胚胎数为8.4只,最少2只,最多可达13只,5~7只的为数较多。妊娠率87.5%~97.2%。由于越冬条件差异,两个相邻的繁殖期,妊娠率约相差1倍。

●种群结构在年龄分组方面,可用晶体干重鉴定黄鼠年龄(刘加坤等,1993),亦可用臼齿磨损特点划分年龄组。在所划分的5个年龄组中,I组为当年出生至夏末的幼体;Ⅱ组为去年出生至该年春季之前的亚成体;Ⅲ组和Ⅳ组分别为第2年冬眠之前和第3年冬眠之前的成体;Ⅴ组为第4年冬眠之前或更长时间的老体。据推测,达乌尔黄鼠的自然寿命不超过4~5 a,多数为2~3 a,另据赵肯堂(1983)报道,黄鼠的寿命可达7 a。石杲等(1987),通过对黄鼠静态生命表的研究,认为黄鼠的最大寿命为6 a。虽然黄鼠种群性比接近于1∶1,但不同年龄组的黄鼠两性比例却差异显著。幼鼠雌少于雄,2龄鼠性比接近,其余各年龄组皆为雄少雌多。

●种群动态3月末黄鼠开始苏醒出蛰,密度逐渐增高,至5月份基本稳定。6月份有少量幼鼠出现,密度开始增高,7月份幼鼠全部参加活动,数量达到高峰,9月份以后数量下降,直至冬眠为止。据10个夏季的观察,黄鼠数量最多的年份是最少年份的10倍以上。

幼龄和老龄黄鼠生命期望值小于中年成体,说明幼龄鼠因体弱,抵抗自然灾害、疾病和天敌等的能力较差,死亡率高而出现生命期望值小;老龄鼠已接近生理龄期,是生命期望值小的主要因素,幼龄鼠的生命期望值较小,这也是黄鼠种群数量保持相对稳定的调节机制。

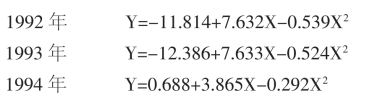

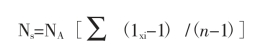

石杲等(1992)按生境的0.5%抽样,以1 hm2日弓形夹法进行黄鼠数量调查,提出了黄鼠种群数量变动的曲线模型:

式中,y为种群数量;x为种群初始密度;k为环境所允许的种群增长率的最大变动幅度;L为环境所允许的最低增长率;a、b、c为常数。预测年平均密度的模型不仅能够预测下年种群数量,而且还能预测未来几年种群数量的升降趋势及未来1~3年的年平均密度。根据上述模型,种群数量的预测值与实际调查结果非常接近。

【危害特征】该鼠主要以植物的幼嫩部分和种子为食,直接影响到植物的生长发育。春季,黄鼠常吃草根和播下的作物种子,致使牧草不能发芽,作物缺苗断垄,幼苗生长遭到危害。夏季,植物拔节之后,咬断茎秆,吸取其所需要的水分,俗称“放排”,每遇干旱,危害更为严重。秋季贪吃灌浆乳熟阶段的种子。以洞口为中心成片危害。咬断根苗,吮吸汗液,使幼苗大片枯死。由于黄鼠的挖掘活动,常造成大面积的不生草地和水土流失。它们的洞穴常挖在田边地埂,易引起田间灌水流失,甚至使堤坝溃决,引起严重水灾。对荒沙造林也有危害。达乌尔黄鼠是我国北部地区的重要害鼠之一,也是鼠疫、沙门菌病、巴斯德菌病、布鲁菌病、土拉伦菌、森林脑炎、钩端螺旋体病等病原的携带者。

YM2.鼠型亚目(Myomorpha)

鼠型亚目(Myomorpha)起源于松鼠型亚目,下颌骨和松鼠型亚目接近,有时可并入松鼠型亚目或再分出不同的亚目。该亚目种类体型比较小,咀嚼肌发达,牙齿数量少,除了一对门齿外,仅有几枚臼齿。种类超过千种,约占所有哺乳动物种类的1/4,分布几乎遍及世界各地,是世界上最成功的哺乳动物。鼠型亚目包括种类繁多的鼠总科(Murioidea)和种类较少的跳鼠总科(Dipodoidea)与睡鼠总科(Gliroidea)。

ZK2.鼠总科(Murioidea)

鼠总科包括了鼠型亚目绝大多数的种类,体型相近,习性多样。主要是植食性或杂食性的陆栖类型,也有食昆虫等小动物和食鱼的类型;有些树栖,有些半水栖,在陆地上各种生存环境中都能见到。鼠总科的分类争议很大,有人将其分成主要分布于新北界和北方大陆的仓鼠科(Circetidae),分布于古北界的鼠科(Muridae),分布于古北界荒漠地区的沙鼠科(Gerbillidae),古北界的穴居类型鼹形鼠科(Spalacidae)和竹鼠科(Rhizomyidae),仓鼠科常被并入鼠科,有时沙鼠亚科甚至所有的鼠总科都并入鼠科。现在多分为鼠科、仓鼠科和鼹形鼠科。宁夏有3科,没有竹鼠科种类。

宁夏鼠总科的科检索表

1.M1和M2咀嚼面上有3纵列齿突(或被釉质分割为横列的板条状)…………………鼠科(Muridae)M1和M2咀嚼面上有2纵列齿突………………………………………………………………………2

2.前爪发达,爪长大于指长。营地下生活………………………………………鼹形鼠科(Spalacidae)前爪平常,爪长显然小于指………………………………………………………仓鼠科(Cricetindae)

K 2.鼠科(M uridae)

该科有500余种,是哺乳动物的第二大科,其种类非常多样化,可以分成几个亚科,其中多数种类属于鼠亚科(Murinae)。鼠科的屋顶鼠(Rattus rattus)、褐家鼠(R.norvegicus)和小家鼠(Musmusculus)随着人类到达了世界各地,是分布最广的哺乳动物,一般视为害鼠,也被培养出白化品种供医药试验用。除了人为扩散的种类外,鼠科的自然分布则只限于古北界,不少种类分布区狭小,一些种类濒于灭绝或者已经灭绝。

本科种类体小型至大型,最小的非洲巢鼠体长17 mm,体重5 g;最大的麝鼠体长可达45 cm,体重可达1 500 g。绝大多数种类呈典型鼠形,尾长短不一,四肢正常,趾不减少。颅骨眶下孔位于颧骨板上方,其上部扩大,部分中层咀嚼肌由此通过;孔下部狭小,为血管和三叉神经的通道。上颌颧突呈板状,是部分侧咀嚼肌的附着面和起点。

有的种类臼齿仅存2/2,如鼠亚科的水鼠属(Hydromys)和鼩形鼠属(Rhynchomys)等;个别种类甚至只存1/1,如鼠亚科的马伊尔鼠属(Mayermys)。本科臼齿咀嚼面齿突排成3纵列(有的种类3个纵列不明显,齿突连成若干横叶状),也有的种类齿突排成2纵列。大多数种类曰齿有齿根。通常为低冠齿。

分类历史(Systematic and Taxonomic History)所有的啮齿动物分类系统都有鼠科,但科内包含的内容差异很大。Alston(1876)分类系统中,鼠科包括了除盲鼠属(Spalax)、竹鼠属(Rhizomys)和冠鼠属(Lophiomys)外所有的鼠形啮齿类(muroid rodents)以及非鼠形啮齿类的跳鼠科(Dipodidae)种类。Thomas(1896)提出了一个相似的分类系统,鼠科中仅排除了竹鼠亚科(Rhizomyinae)和瞎鼠科(Spalacidae)的种类。Tullberg′s(1899)的鼠科种类较少,分为鼠族(Murini)、树皮鼠族(Phloeomyini)和泽鼠族(Otomyini)三个族。鼠族包括树鼠属(Dendromus)、囊鼠属(Saccostomus)和肥鼠属(Steatomys)。Miller等(1918)将鼠科分为树鼠亚科(Dendromyinae)、鼠亚科(Murinae)、树皮鼠亚科(Phloeomyinae)和澳洲水鼠亚科(Hydromyinae)。Chaline等(1977)将鼠科分为鼠亚科(Murinae)和澳洲水鼠亚科(Hydromyinae)两个亚科。Ellerman(1940,1941)也采取了包含方式,将鼠形啮齿类分为冠鼠科(Lophiomyidae)、瞎鼠科(Spalacidae)、竹鼠科(Rhizomyidae)和鼠科(Muridae)四个科。Simpson′s(1945)将鼠科分为鼠亚科(Murinae)、泽鼠亚科(Otomyinae)、树鼠亚科(Dendromurinae)、树皮鼠亚科(Phloeomyinae)、长吻鼩鼠亚科(Rhynchomyinae)和澳洲水鼠亚科(Hydromyinae)等6个亚科。Carleton等(1984)把鼠科分为15亚科,将现仓鼠科的种类均纳入该科。黄文几等(1995)也采用了同样的分类系统。最近的形态学分类认为鼠科可能包括所有鼠总科的种类和亚科(Musser and Carleton,1993)。然而,最新的分子学研究证明,像第三纪中新世早期鼠形动物一样,鼠形啮齿类具有5类不同进化分支(猪尾鼠科Platacanthomyidae未在分析之列)(Jansa and Weksler,2004;Steppan et al.,2004;Michaux et al.,2001)。鼠科和其姊妹科仓鼠科(Cricetidae)大约在2400万年以前就已分化(Steppan et al.,2004)。中国物种信息系统(2005)将除田鼠亚科(Microtiniae)外的所有鼠形啮齿类均划归鼠科。Musser等(2005)将鼠科分为沟齿林鼠亚科(Leimacomyinae)、连锁树鼠亚科(Deomyinae)、沙鼠亚科(Gerbillinae)、鼠亚科和泽鼠亚科(Otomyinae)。本书采用古生物数据库和中国物种信息系统的分类系统,结合现代分子生物学研究成果,将鼠科分为6个亚科,即鼠亚科、树皮鼠亚科(Phloemyinae)、长吻鼩鼠亚科(Rhynchomyinae)、澳洲水鼠亚科(Hydromyinae)、树鼠亚科(Dendromyinae)和泽鼠亚科(Otomyinae)。中国的种类均属鼠亚科。

繁殖(Reproduction)多数鼠科种类的婚配制度属于滥交系(polygynandrous,promiscuous)。即,属于一雌多雄、一雄多雌,或多雌多雄。少数是一雌一雄(monogamous),或者至少在一个繁殖季节是一雌一雄,雄鼠与雌鼠在一起就是为了交配和抚育他们的后代。

鼠类是高产者。有些种类的雌性幼鼠几个星期就能性成熟,妊娠期少于30天,每胎可产7~10只,最多可产17只,多数产后就可进行交配,在前一胎幼鼠断奶后不久又会产下一胎。有的可能年产10胎和10胎以上。大多数种类的雌性幼鼠性成熟需3个多月,每胎产4只左右。属季节性繁殖,在气候适合的季节生产,年繁殖3~4胎。

鼠类乳育幼鼠多在巢内进行。不同种类的巢大小、形状和位置不同。幼鼠生长发育很快,哺乳期相对较短。雌鼠可正确区分哺乳期的幼鼠和已性成熟的幼鼠。雄鼠很少照料幼鼠。多数幼鼠断奶后就与成年鼠分窝生活。

寿命(Lifespan,Longevity)多数种类的自然寿命不超过1 a,很少有超过3 a的,但人工饲养的鼠类寿命可达10 a以上。

行为特性(Behavioral characteristics)鼠科种类的行为特性差异很大。不同的种类占据栖息地和生态位,形成了自己独特的行为特性。有的树栖、有的穴居。有的白天活动、有的晚上活动、有的全天活动。有些种类具有严格的社会等级,有的群居,有的独居,有的栖息地固定,有的不断迁移和游动。有的为单脚跳。有些善游泳,有些善攀缘。有的全年可活动,有些则需要冬眠。

通讯与感觉(Communication and Perception)鼠类是通过视觉、听觉、触觉、味觉感知外界事物的。这些感觉功能与鼠类的生活方式有关。夜晚活动的鼠类多依靠味觉,其听觉和触觉比白天活动的鼠类发达。鼠类的感觉范围远远超过人类,一些种类能发出超声波,例如幼鼠与母鼠分离时常发出超声波呼叫,母鼠很快就会回应并回到幼鼠身边(Ehret,2005)。鼠类的通讯包括化学、触觉、视觉听觉。当有其他动物存在时,同一种类信息激素的交互作用在相互联系方面起着重要的作用,以此辨别同种个体和寻找配偶,显示各自在种群中的地位等级,控制鼠类的发情周期等(Thompson et al.,2004)。

捕食性天敌(Predation)捕食鼠类的天敌包括食肉动物(狐狸、猫、鼬等)、猛禽(鹰、雕、猫头鹰等)、爬行类(蛇、蜥蜴)和两栖类(大青蛙和蟾蜍)等。鼠类在长期的进化过程中,形成了不同的躲避天敌捕食的策略。大多种类在黄昏后开始活动,以降低蛇和鹰等对其的捕食风险。有些种类在天敌捕食时躲藏进洞穴或土缝中避难。除此之外,多数种类依靠其多种逃跑本领降低被捕食的风险,例如,迅速跑动、跳跃、攀缘、游泳等。有些种类的毛色与栖息地的背景色相似,有些种类,例如非洲刺毛鼠(Acomys cahirinus),当遇到天敌捕食时,尾部会自动断裂、逃脱(Shargal et al.,1999)。最原始的策略是像其他动物一样,当遇到攻击时,采用叫声、撕咬等方式恐吓、击退对手(Cochran,1999;Nowak,1999;Shargal et al.,1999)。

生态地位(Ecosystem Roles)鼠类在生态系统中有着重要的角色。他们既是种子的取食者,又是种子的传播者。然而,鼠类在生态系统中的角色不总是积极的,有些种类被引进到新的栖息地,由于过度繁殖和强大的竞争能力,已对引进地的生态系统造成了损害,有些种类与人为伍,传播各种疾病。

保护(Conservation)虽然鼠科中有像小家鼠和褐家鼠这样的世界性种类,但许多种类的数量已经很稀少,分布地也在不断缩小。实际上,鼠科36%的种类已被列入国际自然与自然资源保护联合会(IUCN)的红色目录中。其中,濒危物种(threatened species and endangered species)67种,例如恩格诺家鼠(R.enganus)、麦氏家鼠(R.macleari)和阿格拉沃尔家鼠(R.ranjinid)与苏拉威西丘鼠(Bunomys coelestis)等;易危物种(vulnerable species)71种,如多乳鼠(Mastomys awashensis);近危物种(near threatened species)18种,例如林绒鼠(Grammomys aridulus);低危物种(lower risk species)54种,如匈牙利小家鼠(Mus spicilegus)。另外,还有54种因资料缺乏而无法定性,13种可能已经绝迹(IUCN,2004)。

YK3.鼠亚科(Murinae)

鼠亚科一直归在鼠科,亚科内关系复杂。原先,刺鼠属(Acomys)、大裸尾鼠属(Uranomys)和刷毛鼠属(Lophuromys)划归鼠亚科(Carleton and Musser,1984;Musser and Carleton,1993),但最近的分子学研究证明:这3个属(刺鼠属除外)属于单源群,而且与沙鼠亚科(Gerbillinae)一起是鼠亚科(Murinae)的姊妹群(Jansa and Weksler,2004;Steppan et al.,2004;Michaux et al.,2001),其与鼠亚科可能在21 Ma前已经分化(Steppan et al.,2004)。Watts和Baverstock(1995)按照进化关系将鼠亚科现有的属分为9个进化分枝,即树皮鼠属分支、巢鼠+攀鼠分支、弥氏鼠属分支、新几内亚鼠分支(包括大尾鼠属(Macruromys)、须鼠属(Pogonomys)和强齿鼠属(Anisomys)等)、非洲鼠分支(包括纹鼠属(Rhabdomys)、(Grammomys)和非洲草鼠属(Arvicanthis)、小鼠属分支、姬鼠属分支、大洋洲鼠分支(包括水鼠属(Hydromys)(Mesembriomys)和澳洲林鼠属(Conilurus)等)、东南亚鼠分支(包括板齿鼠属(Bandicota)、王鼠属(Maxomys)和鼠属(Rattus)等),也就是说,细尾云鼠属(Phloeomys)是其他分支演化的基础,大洋洲鼠分支和东南亚鼠类分支分化较晚。但是其他研究结果与他们的不一致(Jansa and Weksler,2004;Steppan et al.,2004),对鼠科126个属的分析结果与其均不相近。多数学者认为鼠亚科动物起源于菲律宾的古老细尾云鼠属(Phloeomys)和长颈姬鼠属(Batomys)种类,这种分化可能发生在12 Ma以前,随后的3 Ma一个新的类群迅速繁衍(Steppan et al.,2004),这种类群至少演化成7个不同的鼠类分支,结论与Watts和Baverstock的分支相似。但这些演化分支之间的关系还没有完全确定。

现在,多数学者倾向认为鼠亚科有两个分布中心,一个分布中心是亚洲南部到大洋洲一带,其中以南洋群岛属种最为丰富;另一个分布中心是非洲,但种类相对较少。这两个地区分别拥有各自的属种,只有小鼠属(Mus)等极少数为两个地区所共有(Carleton and Musser,1984)。除了随人类传播的几种家鼠以外,只有姬鼠属(Apodemus)和巢鼠属(Micromys)两个属可见于欧洲和亚洲北部,拟家鼠(Rattus rattoides)等少数种类分布于亚洲其他地区以外,其他种类均局限于这两个地区,其中巢鼠属仅巢鼠(Micromys minutus)1种,分布于欧亚大陆广大地区,体小轻盈,是体型最小的啮齿类之一,尾部具缠绕性,可以在禾草上攀爬,又称旧大陆禾鼠(与新大陆仓鼠类真正的禾鼠相对应)。

鼠亚科种类适应不同的生存环境,形态和习性都比较多样化。典型的鼠亚科种类形态和习性与家鼠类似,但也有些则有较大区别,如澳洲的澳洲水鼠(Hydromys chrysogaster)体型较大,体重可达1 kg,半水栖性,以鱼和其他水生动物为食;澳洲的窜鼠(Notomys alexis)为双足跳跃行动,主要生活于荒漠地带,类似美洲的更格卢鼠;非洲的刺鼠(Acomys subspinosus)、琉球群岛的琉球刺鼠属(Tokudaia)和从睡鼠亚科移入的刺睡鼠属(Platacanthomys)等身上的毛成为了有保护作用的棘刺;还有不少种类适应树栖生活。鼠亚科中仅鼠属(Rattus)属内就有水栖、树栖以及有刺种类等多种不同的种类。鼠属是啮齿类最大的一个属,也是最混乱的一个属,有人认为超过180种,是哺乳动物的最大一属,也有人将一些种类合并或移出,只剩下分布基本限于东南亚和大洋洲的约90种,种类少于食虫目麝鼩属,即使这样,鼠属仍然是啮齿目中最大的属。

该亚科是鼠科最大的一个亚科。据统计目前报道的有417~561种,86~126属。中国有15属,41种。宁夏有4属7种。

宁夏鼠亚科分属检索表

1.体型较大,后足长超过25 mm,体长大于130 mm………………………………………………………3体型较小,后足长小于25 mm,体长小于130 mm………………………………………………………2

2.上门齿内侧有缺刻…………………………………………………………………………小鼠属(Mus)上门齿内侧无缺刻…………………………………………………………………姬鼠属(Apodemus)

3.体中型,体长110~198 mm。听泡较小,长不超过体长的16%,翼窝几乎平扁,不为1大孔穿通。翼间窝宽等于或比腭桥宽,腭桥后缘约与第三上臼齿后缘在同一水平线上。体腹面通常为纯白色……………………………………………………………………………………………白腹鼠属(Niviventer)体小型到大型,体长80~300 mm。听泡较大,长不小于体长的17%。翼窝不平扁,其内侧为1大孔所穿通。翼尖窝宽,一般约等于或小于腭桥宽,腭桥后缘通常明显超出第三上臼齿后缘………鼠属(Rattus)

S5.小鼠属(Mus)

体型较小,后足长小于25 mm,体长小于130 mm。上门齿内侧有缺刻。全世界有36种,分布在我国的4种,在宁夏只有小家鼠1种。

Z5.小家鼠(Mus musculus Linnaeus,1758)

小家鼠别名小老鼠、小耗子、鼷鼠、小鼠等。小家鼠是一个广布种,与人为伍,是一个世界性的害鼠。

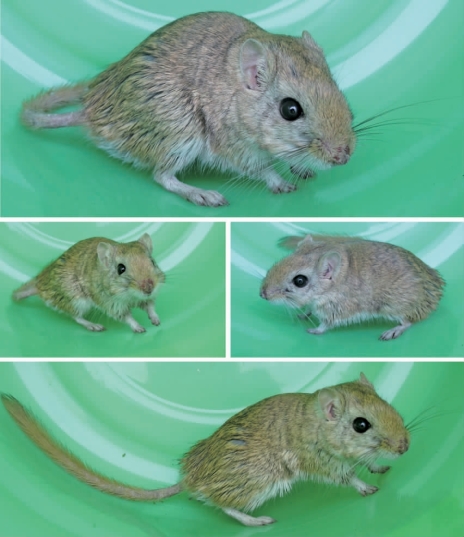

【鉴别特征】也就是人们常见的小老鼠。体长不到褐家鼠的一半。吻部尖而长,耳朵较大,被毛柔软,无刺毛,体背呈灰褐色或黄褐色。尾细长,鳞环明显(图2-24)。

图2-24 小家鼠(M.musculus)形态

(上排照片标本2015年4月19日拍采自宁县黄河滩地杨树苗圃,下排照片标本2018年9月6日采自泾源县冶家村)

●形态鉴别

测量指标/mm体重7~20 g。体长50~100,尾长36~87,足长14~16,耳长10.0~15.5。

形态特征小家鼠为鼠科中的小型鼠,尾与体长相当或略短于体长。头较小,吻短,耳圆形,明显地出毛被外。毛色随季节与栖息环境而异。体背呈现棕灰色、灰褐色或暗褐色,毛基部黑色。体腹面灰黄色到白色,侧面毛色有时界线分明。足暗褐色或污白色,有的个体白色。尾1色,有些个体尾上面黑褐色,下面为沙黄色(图2-24)。乳头胸部3对,鼠鼷部2对。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长19~23,颧宽9.5~11.6,乳突宽8.5~10.0,眶间宽3.00~3.65,鼻骨长6.5~7.7,上颊齿列长3.0~3.7。

头骨特征颅小,呈长椭圆形;吻短;眶上嵴低,鼻骨前端超出上门齿前缘,后端略被前颌骨后端所超出。顶间骨宽大。门齿孔甚长,其后端可达M1中部水平。腭后孔位于M2中部,下颌骨冠状突较发达,略为弯曲,明显指向后方。上门齿斜向后方,其后缘有1缺刻;M1长超过M2和M3之和。M1和M2齿突与鼠属(Rattus)相似。M3很小,内外侧各具有1齿突(图2-25)。

图2-25 小家鼠头骨照片

1.上颌骨侧面;2.上颌骨腹面;3.上颌骨背面;4.上门齿和臼齿

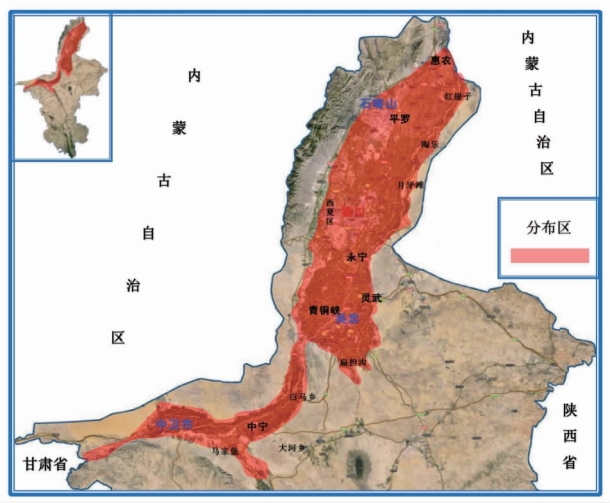

【亚种及分布】早在石器时代,小家鼠就出现在中亚。以后逐渐扩展到欧洲、亚洲和北美洲。现在已遍及全球。在国内,除了西藏少数地区外,各地均可见到。目前一般认为,小家鼠大约在35万~90万年前起源于印度次大陆,继而向东、西、北3个方向分化出3个亚种,即欧洲亚种(M.m.domesticu)、华南亚种(M.m.castaneus Waterhouse,1843)和指明亚种(M.m.musculus Linnaeus,1758)。欧洲亚种主要分布于东亚和东南亚,华南亚种主要分布于西欧、中东和北非,指明亚种主要分布于东欧和北亚。

中国小家鼠亚种分化尚无定论。Schwarz and Schwarz(1943)以形态、行为、地理分布采用限制性内切酶mtDNA分析技术,发现中国北部分布指明亚种(M.m.musculus Linnaeus,1758)、南部和东南部分布华南亚种、西南部分布有棒杆亚种(M.m.bactrianus)、东南部分地区有指明亚种和华南亚种重复分布、南部部分地区也有华南亚种和棒杆亚种重复分布。Bonhomme(1989)以蛋白质多态型为依据显示我国东北部分布的是指明亚种、南部和东南部分布华南亚种、西南部分布棒杆亚种、南部部分地区为华南亚种和棒杆亚种混合分布区。Tsuehiya等(1994)以外形体尺指标作为分类标准,表明北方地区以甘肃亚种(M.m.gasnuesnis)分布为主,东北地区为甘肃亚种和指明亚种混合分布,中部地区主要分布喜马拉雅亚种(M.m.homourus Hodgson,1845),南部和东南部分布华南亚种。鲍世民等(1999)采用同工酶分析技术和免疫学分析技术测定,综合前人研究结果分析认为,中国小家鼠沿黄河—秦岭—长江为界分类为南、北两大亚种群,即,南方为华南亚种群,北方为指明亚种群。其中,华北亚种(M.m.wagneri Eversmenn,1848)在我国分布于内蒙古、山东、河北河南、山西、陕西、宁夏。华南亚种(M.m.castaneus Waterhouse,1843)国内分布于江苏、浙江、安徽、江西、台湾、广东、广西。北疆亚种(M.m.decolor Argyropulo,1932)分布于新疆天山山地以北。喜马拉雅亚种(M.m.homourus Hodgson,1845)国内分布在西藏南部。四川亚种(M.m.tantillus G.Allen,1927)分布于四川万县。东北亚种(M.m.manchu Thomas,1909)分布于黑龙江、吉林、辽宁。西南亚种(M.m.urbanus Hodgson,1845)国内分布在贵州、四川、云南。

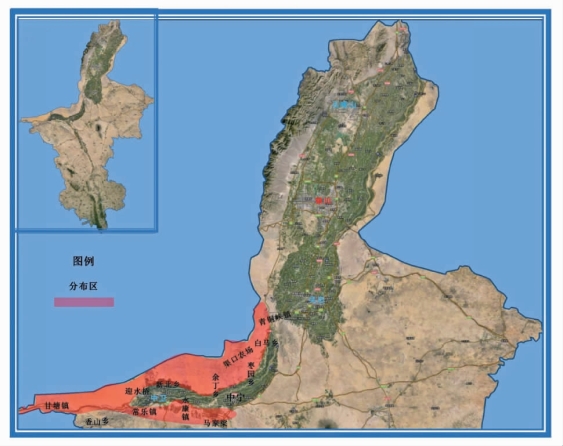

宁夏全境均有小家鼠分布,居民区栖息在住宅、厨房、仓库、养殖场等,野外多在农田、菜园、林地、草甸、草原等生境栖息(图2-26)。

图2-26 宁夏小家鼠分布

【发生规律】小家鼠是一种家栖兼野栖的鼠类,其栖息范围甚为广泛,凡人所至之处均能见到它的活动。住家、场院、仓库、农田以及戈壁荒漠等地方都是它的栖居地,尤以住家、场院以及收割后的麦草垛、稻草堆和玉米秸秆堆下更是小家鼠最适宜的栖居场所,这些地方既是它的繁殖地带,又是它越冬的良好场所。在北方生活于农村房屋内的小家鼠到了夏天往往迁至邻近田野、山地或果园中。在谷物或禾草堆下也常发现这种家鼠。此外,小家鼠还常利用轮船、火车为栖居场所。

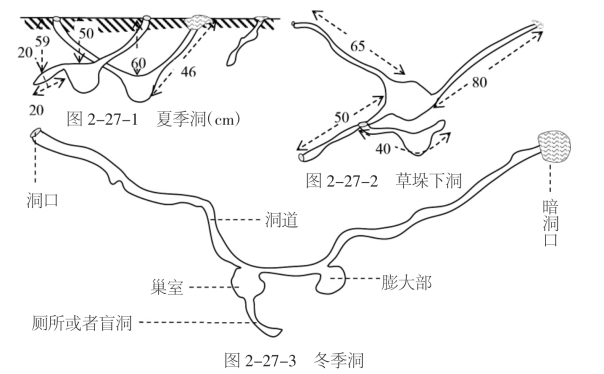

●洞穴小家鼠的洞穴比较简单,洞穴的结构往往与栖息环境有关(图2-27)。室内小家鼠通常在地板下面和墙壁空洞中做窝,有时也会在衣箱、抽屉、粮柜、杂物橱中营巢;窝巢常以破布、乱棉絮等物铺垫制成,呈半圆形;在柴草垛或粮食垛下,则在地上或地表浅层建造一个明洞,且有跑道通向各方。在草原或空旷地带,特别是入冬后,小家鼠便集群栖居在较深的洞穴中。野外小家鼠营穴居生活,其洞穴有短浅无巢的临时洞和较长而有巢的居住洞,通常有2~3个洞口,洞道长10~100 cm或更长。雌鼠产仔后,大部分洞口堵塞,只留1个洞口。秋收季节,在田中挖临时洞。

图2-27 小家鼠洞穴结构示意

夏季洞穴比较简单,巢室小而浅,呈圆形或卵圆形。巢的成分不定,以掘居洞周围环境及植物生长而异。在草原上,则以杂草筑成,在农田中,以谷物叶茎筑成,在草堆下,以草叶筑成,草堆下多在地表挖掘洞道,筑巢栖居,形成半明半暗的洞穴。在地下筑洞也非常之浅,有1~2个洞口,洞口直径为2.5~3.0 cm,洞口前多有小土堆。一般洞道长60~80 cm,但在草垛下的明洞,则长短不定,有的可长达200 cm以上。冬季洞穴,巢室较深,洞道略复杂。

小家鼠在居室栖居时,多数只建造巢室,很少挖洞,只在泥土结构房内可见到一浅洞。

在草地中,小家鼠的巢呈球、碗两种形状,筑巢构料较广泛。野栖鼠巢多为球形,家栖鼠巢多为碗状。雄鼠巢小而结构疏松,巢材粗糙,常用谷子、黍子、芦苇、豆叶等组成;雌鼠巢大,且结构紧密,材料也柔软,多为马唐(Digitaria sanguinalis)、莎草(Cyperus microiria)、白草(Pennisetum flaccidum)等制成。球形巢在靠下方留有直径为2.5 cm小孔作为出入通道。巢体积为130 cm3;碗状巢高6~8 cm,深3~5 cm,内径7~9 cm。巢重85~175 g(郭全宝等,1984)。

小家鼠一般在夏季多数分散居住,一洞一鼠。冬季则多集群栖居,10~20只在一个洞系内栖居。如有人在一洞系内曾挖出小家鼠17只,其中成体7只,雄性成体2只,雌性成体5只,雄鼠亚成体4只,雌鼠亚成体6只。

●食性杂食性。以盗食粮食为主,如玉米、稻子、小麦、高粱以及胡麻、花生等。尤为喜食面粉或面制食品。一只体重14~15 g的小家鼠一昼夜能吃4~5 g面粉或3 g多碎米。初春食源贫乏时,也咬毁青苗;夏季在野外也食草籽和昆虫,数量多时啃食树皮、棉桃和瓜果蔬菜等。其食性与季节、栖居环境食源有关。在高数量时,能取食各种可食之物。室内饲养表明,小家鼠对食物的嗜食程度,直接受它已采食过的食物的影响。小家鼠日食量为3.30±0.25 g。在有饮水的情况下,平均饥饿3.5 d后死去,雄鼠耐饥能力为雌鼠的4倍。小家鼠习惯小量多餐,平均每天取食193次之多,每次仅吃食10~20 mg。其取食场所常不固定,往往在一天之内遍及可能取食的所有地点。

●活动小家鼠活动性强,能主动趋利避害。当适宜空间增加时就扩散,栖息地生态条件恶化就迁出,优化则迁入。这种极强的机动灵活性,不仅使该鼠具有明显的季节迁移特征,而且使之得以随时占据最有利的生活地段,成为富于暴发性的优势种。评价小家鼠栖息地优劣的生态条件可归结为食物和隐蔽条件及其稳定性,以及空间大小、土壤的紧实度等。在天山北麓的老农业区,4月小家鼠密集地是稻茬地和田间荒地,6月是小麦地,8月是水稻田和胡麻地,10月和11月是水稻田和玉米地。稻茬地、小麦地及苜蓿地,水稻田和玉米地分别是各阶段的最适生境,至于房舍,则是冬季迁入,夏季迁出。

在一般情况下,小家鼠昼伏夜出,在20:00~23:00和3:00~4:00有两个活动高峰,且以前半夜活动更为频繁。但其昼夜节律在不同地区、不同季节和不同生境可能有些差别。冬季,小家鼠多在雪下穿行,形成四通八达的雪道,并有通向雪面的洞口。当新雪再次覆盖后,小家鼠又由旧雪层到新雪层下活动,久而久之,整个雪被中鼠道层层叠叠,纵横交错。但小家鼠作长距离流窜时,并不在雪被下穿行。春季从居民住宅、粮库、场院麦垛、稻草垛等地方迁往野外。入冬前,除部分栖居玉米秸秆堆放地内越冬外,大部分迂回原处。除季节性迁移外,还随作物生长情况做短距离的迁移。开春后,小家鼠从越冬场所迁往小麦、苜蓿等早春作物地内,以后又随着季节和各种不同作物生长郁闭、开花、结果情况,逐步转向胡麻、小麦、玉米、水稻等作物地集中。

小家鼠具有攀爬能力(但不及巢鼠或黄胸鼠,也不如黄胸鼠机警),可沿铁丝迅速爬上滑下,在农田中,可沿作物茎秆攀援而上,并在穗间奔跑,如履平地。小家鼠也能利用粗糙的墙面向上爬,到梁、天棚上活动。在新疆,土坯房多用壁纸糊顶,冬夜小家鼠常在纸顶上奔跑打闹,影响住户休息。小家鼠从2.5 m高处跳下不会受伤,甚至可以从梁上跳下,准确地落在盛装食物的容器上盗食。

●雌雄比小家鼠在正常情况下雌多雄少,随着窝仔数的增高,雄性有增多的倾向。小家鼠的年龄组成在不同密度下有所不同,在高数量年,亚成年组比重高,在低数量年成年组比重偏高。此种现象反映了种群特征在不同密度水平下的变化。前者是前期刺激种群大发生的有利因素和后期高密度抑制效应双重作用的结果;后者则基于前期出生率低而后期生长发育快速的双重作用。

●繁殖小家鼠的繁殖力极强,条件适宜,一年四季均能繁殖,以夏、秋两季繁殖力最高。年产6~8胎,妊娠期20~26 d,产后又能马上交配受孕,每胎产仔5~8只,最多14只以上。一般体重达7 g时即能性成熟。雌的体重7~11 g,体长66~71 mm者为亚成体;体重在11 g以上,体长72 mm以上者为成体。雄的体重7~10 g,体长62~71 mm者为亚成体,体重超过10 g,体长超过71 mm以上者即为成体。幼鼠14~15 d睁眼。不到三星期就能独立活动。一般2个月即性成熟。实验小白鼠系由小家鼠白化而来。

在天山北麓,6~10月是田野小家鼠的繁殖盛期,怀孕率在50%以上,雄性睾丸下降率在90%以上(10月份除外)。而11月到3月下旬,怀孕率在30%以下,平均胎仔数和睾丸下降率也较低。小家鼠妊娠期约19 d,平均胎仔数为7.86只,幼鼠在2.5月龄时即达性成熟,产仔间隔和年产窝数都随生境不同而发生变异。如在新疆北部,产仔间隔平均38.9(23~80)d,平均年产9.4窝;而在西宁市,产仔间隔平均50.9(25~102)d,平均年产7.1窝。

小家鼠实验种群胎仔成活率(母腹中胎儿的存活率)为94.2%,初生到性成熟的存活率为47.65%(初生至25 d为57.88%,26 d至2.5月为82.76%)。自然种群胎仔存活率为76.9%,初生至性成熟存活率从30%~35%到87%(朱盛侃等,1993)。

小家鼠营家庭式生活,在繁殖季节,由一雌一雄组成家庭,双方共同抚育仔鼠。待仔鼠长成,则家庭解体,有时是双亲先后离去,有时是仔鼠离巢出走。在繁殖盛期,也可发现亲鼠已孕,仔鼠仍在,甚至有几代仔鼠与亲鼠同栖一洞者(最多可超过15只),每一家庭,有不超过数平方米的领域。

●种群数量调节小家鼠有特别强大的生殖潜能,但其潜能的发挥受到其自身种群密度和多种环境因素的制约。种群密度的改变可导致个体极显著的生理变化和行为改变,在高密度的种群中,观察到肾上腺皮质增生,幼体胸腺萎缩和雌雄个体生殖腺的萎缩,表现出繁殖受到强烈的抑制。加上气候、农业收成和疾病的影响,使得小家鼠种群动态十分复杂多变。在个别年份,其数量可猛增千倍左右。如新疆天山北麓于1967年,伊犁谷地于1970年,都曾发生过小家鼠的大暴发,造成极大的危害。

小家鼠繁殖指数与密度呈显著的负相关。因此,小家鼠种群在一年中的生殖动态,在较大程度上受控于其数量水平,并且反应灵敏。种群增长率与其前一时段种群基数关系密切而直接。在北方,季节性抑制发生在8~10月。

●种群动态小家鼠的数量,在北方属典型的后峰型,每年到一定时期就会迅速增长,数量曲线陡然上升,具有指数式增长的特征,一旦受环境阻力或其他限制,又会立刻停止增长或骤然下降,表现为变幅很大,极不稳定。在天山北麓,其数量低谷在4月,高峰在10月,除自身的生殖抑制外,这主要是冬季严寒造成的。在珠江三角洲,农田小家鼠的数量波动曲线仍为单峰型,其最低点出现在6~7月,峰期在冬季,这是由于6~7月暴雨盛行,寄生虫感染率高,而冬季气候温和,食物充裕所致。可见少家鼠在不同地域季节消长的时序虽有不同,但基本形态是相同的。

●种群爆发

爆发周期小家鼠数量的年间变化幅度也很大,并无一定周期,但并非没有规律。如在高数量年后,一般紧接着一个或几个低数量年,而且前一年数量越高,随后的数量越低,影响越久。根据其数量水平和危害特点,可将小家鼠的数量分为大暴发年、小暴发年、中暴发年和低数量年。

爆发进程小家鼠为R-对策者,具有大暴发的固有特征。仅20世纪在北美、澳大利亚、欧洲和前苏联就发生将近20次,在我国新疆,1932年、1937年和l967年(天山北麓农区),以及1955年、1970年(伊犁谷地)共发生5次。1957年后我国学者进行了广泛调查,1970年大暴发时夏武平等专家亲临现场,目睹其惊人数量,进行了深入的调查研究。大暴发进程的特点是初期种群数量增长快,中期密度特高和后期种群数量急剧下降。

数量动态小家鼠数量变动非常大,在大发生年代,数量猛增,分布区蔓延扩大。数量猛增后,又急剧下降,转入低潮,雄性个体副睾无精子,雌体子宫变为白细,然后再逐步恢复到正常数量。除地域因素外,其数量又与季节有关,在居民住宅、粮库等地,冬春数量高,夏季数量偏低,秋季以后数量又逐渐上升到一定水平,即在作物收割完毕、气温亦逐渐变寒时,小家鼠则由野外田地迁入居民住宅、场院、粮库、稻草垛内栖居越冬;农田和野外则是冬春两季数量低,夏季数量最多,10月份达到最高峰。

●共栖关系在新疆北部农区,小家鼠分别与灰仓鼠、红尾沙鼠、小林姬鼠、根田鼠可并存于同一生境,特别是小家鼠与灰仓鼠,为农村与农田中之恒有种,但其数量变动有各自的规律。在小家鼠大发生时,灰仓鼠、小林姬鼠等的生存条件也受到一定影响。在宁夏永年县黄河滩,小家鼠常于子午沙鼠、长爪沙鼠、黑线仓鼠、长尾仓鼠等在林间、草地同域出现,且年间数量变化较大。

小家鼠和褐家鼠常常可并存于一个栖息环境中。在谷草垛中,这两种鼠分开栖息,小家鼠主要在下部,而褐家鼠在上部。在同一谷草垛中,两者的数量都高。但两者直接相遇时,褐家鼠能咬死小家鼠。因此,当褐家鼠的密度上升时,小家鼠的密度往往相对下降,但在褐家鼠密度下降后,小家鼠的密度又可以上升。在许多地区大量灭鼠之后,常常出现褐家鼠减少,而小家鼠相对增多的情况。在宁夏永年县黄河滩,小家鼠常于子午沙鼠、长爪沙鼠、黑线仓鼠、长尾仓鼠等在林间、草地同域出现,且年间数量变化较大。

【危害特征】小家鼠对农业的危害很严重,在大发生年代,常给农业造成很大损失。小家鼠危害所有农作物和水果,盗食粮食和各类干果,对贮存苹果啃食很大;初春也啃食麦苗、树皮、蔬菜等。作物收获季危害时一般不咬断植株,只盗食谷穗,受害株很少倒伏。在城市,最大的损失可能不是它吃掉的东西,而是它污染食物和咬坏珍藏的书画、公文、衣物等。虽然小家鼠造成的经济损失难以估测;但几乎所有的人都能意识到小家鼠的存在而造成损失的严重性。此外能传播鼠疫、土拉伦斯病、蜱性斑疹伤寒、丹毒、脉络丛脑膜炎、传染性肾炎、副伤寒、恙虫病、钩端螺旋体病、旋毛虫病、狂犬病、李氏杆菌病等自然疫源性疾病。

S6.姬鼠属(Apodemus)

体小型,体长70~125 mm,后足长18~28 mm。耳几乎裸露,其后缘内侧无三角辨。前后足第5趾超出第2和第3趾分离处后足第一趾爪不扁,不能与其余的趾相对峙。体腹面纯白色。左右鼻骨在中线不愈合。上门齿从侧面看内方无缺刻。上臼齿咀嚼面横嵴上的齿突明显,M1和M2内侧各有3个齿突,M3比M2短小。全世界有12种,分布在我国的有6种,宁夏有3种。

宁夏姬鼠属种类检索表

1.体背面有1条黑纹。M3具3内叶;M2的第二横列齿突仅有1内齿突,而无前外齿突和中齿突;M1外侧仅有3个齿突。乳头4对……………………………………………黑线姬鼠(Apodemus agrarius)体背面无1条黑纹。M3有2个内叶,M2有3外齿突,乳头3~4对…………………………………2

2.耳色较浅,体背呈黄或赤色调,乳头4对……………………………大林姬鼠(Apodemus speciosus)耳色较暗,体背面暗褐色,但不完全掩盖黄色调,乳头3对……………中华姬鼠(Apodemus draco)

图2-28 黑线姬鼠(A.agrarius)形态多样性

Z6.黑线姬鼠(Apodemus agrarius Pallas,1771)

黑线姬鼠别名田姬鼠、黑线鼠、长尾黑线鼠和金耗儿等。

【鉴别特征】黑线姬鼠为普通小型野鼠,属广布种,除新疆、青海、西藏外,各地均有发生。尾巴长,体背通常有明显黑纹(图2-28)。

●形态鉴别

测量特征/mm体重95~113 g。体长72.0~132.0,耳长10.2~15.0,后足长18.0~25.0,尾长57.0~109.0。

形态特征体型似大林姬鼠。头小,吻尖。耳短几乎裸露,具稀疏黑色和浅黄色细毛,前翻可接近眼部。尾长约为体长的2/3,尾毛不发达,鳞片裸露,尾环较明显。四肢不及大林姬鼠粗壮;前掌中央的两个掌垫较小,后蹠也较短。最明显的特征是背部有一条黑线,从两耳之间一直延伸至接近尾的基部,但我国南方的个体,其黑线常不明显;背毛一般为深灰褐色,亦有些个体带红棕色,体后部比前部颜色更为鲜艳;背毛基部一般为深灰色,上段为黄棕色,有些带黑尖,黑线部分的毛全为黑色;腹部和四肢内侧灰白色,亦有些类型带赤黄色,其毛基均为深灰色;体侧近于棕黄色,其颜色由背向腹逐渐变浅;尾两色,背面黑色,腹面白色。乳头胸部和鼠鼷部各2对(图2-28)。

●头骨鉴别

测量特征/mm颅长22.0~28.5,颧宽11.0~14.0,乳突宽10.4~12.5,眶间宽3.3~5.0,鼻骨长8.6~10.2,听泡长5.0~6.0,门齿孔长4.8~5.9,上颊齿列长3.6~4.6。

头骨特征头骨微凸,较狭小,吻部相当发达,前端较尖细,有显著的眶上嵴。鼻骨长约为颅长的36%,其前端超出前颌骨和上门齿,后端中间略尖或稍为向后突出,通常略为前颌骨后端所超出或约在同一水平线上。额骨与顶骨交接缝呈钝角,顶间骨较大,其前外角明显向前突入顶骨,整个顶间骨略成长方形。上枕骨倾斜度较大,颅骨背面观可见上枕骨的大部。眶上嵴发达,向后与颞嵴相连,消失于顶骨后外角。人字嵴和枕嵴明显。颧弓纤细,颧板宽,前缘向前凸突或直。门齿孔约达M1前缘基部。M3内侧仅2个齿突。M2缺1个前外齿突。M1外侧仅有3个外齿突,第1外齿突明显在第1内齿突前面(图2-29)。

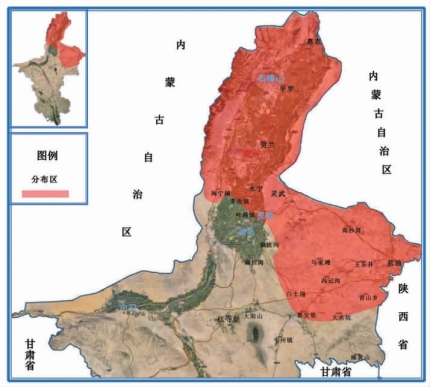

【亚种及分布】黑线姬鼠生态值高,繁殖力强,故分布范围较广,西从中欧、东欧、苏联至中亚、南从西伯利亚、乌苏里至朝鲜以及中国东北、华北、西北(包括新疆北部额敏地区)、华东、中南、西南和台湾均有其踪迹。

图2-29 黑线姬鼠的头骨与臼齿特征

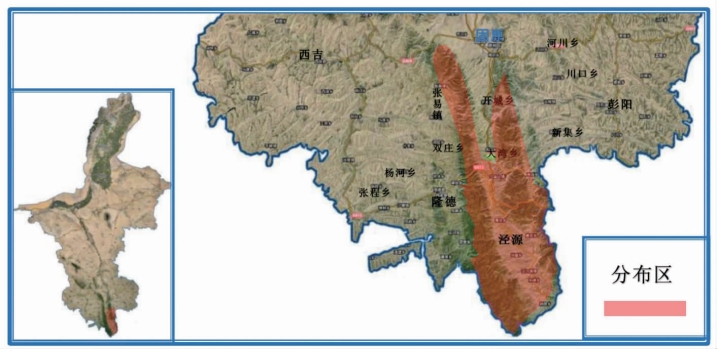

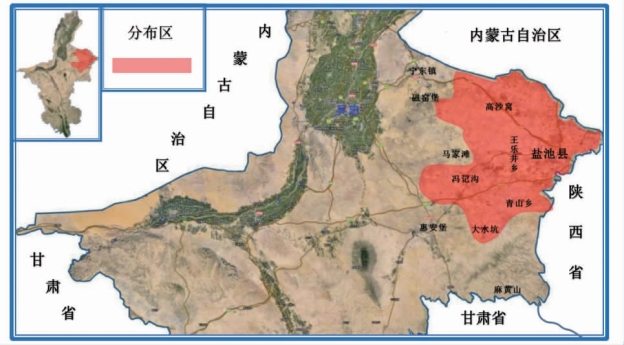

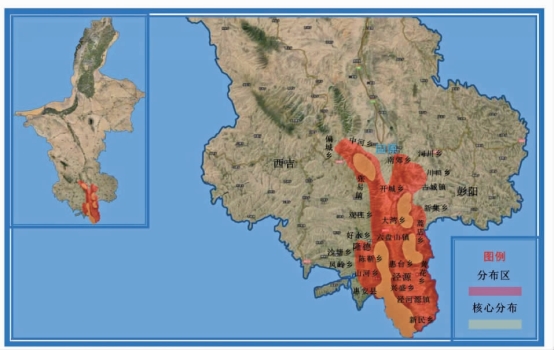

记载黑线姬鼠有23个亚种。其中,指名亚种(A.a.agrarius Pallas,1771)在我国分布于新疆额敏塔城一带;东北亚种(A.a.mantchuricus Thomas,1898)分布于内蒙古东部、黑龙江、辽宁、吉林等地;华北亚种(A.a.pallidior Thomas,1908)分布于陕西、青海、甘肃、河北、山东、山西、江苏、贵州、宁夏、四川、河南等地;长江亚种(A.a.ningpoensis Swinhoe,1870),因模式产地在浙江宁波,故也称宁波亚种,分布于江西、贵州、安徽、湖北、四川、江苏、福建、浙江、湖南等地;天山亚种(A.a.tianshannicas Ognev,1940)仅分布在新疆天山山地;台湾亚种(A.a.insulaemus Tokuda,1941)分布在台湾;福建亚种(A.a.coreae Thomas,1898)分布于福建;河北亚种(A.a.gloveri Kuroda,1939)分布在河北;东南亚种(A.a.harti Thomas,1898)分布于东南各省。黑线姬鼠在宁夏主要分布于固原市的泾源县、隆德县、彭阳县、原州区及六盘山区低海拔地区(图2-30)。

图2-30 宁夏黑线姬鼠分布

【发生规律】黑线姬鼠喜居于向阳、潮湿、近水的地方。在农业区多栖息于田埂、防护102林堤坝、土丘、杂草丛及柴草垛中。在农田中,以水稻地密度较高。在苗圃、果园、荒地及人房内也有发现。甚至在亚寒带落叶松林的采伐迹地也有分布,但特别喜居于环境湿润、种子来源丰富的地区。

●洞穴黑线姬鼠洞穴十分简单,多分布在田埂及水渠堤上(图2-31)。一般有2~5个洞口,以3个居多,直径1.5~3.0cm。洞道分2~4叉。洞道全长40~120cm,内有岔道和盲道。洞深不超过180 cm。全部洞系在100 cm范围以内。洞内通常有1个圆形的巢窝。窝内有少许干草,冬季也有少许存粮。巢近于球形,结构紧密坚实,不易脱落。用大麦、水稻、谷子等叶及干草交织筑成。内铺甜苣、芦苇、凤毛菊等花絮。其体积为9 cm×10 cm×5 cm,巢重106~180 g。每一洞穴多有2~5鼠。此外,有时还筑有很短的临时洞,作为摄食和暂时隐藏的地方。由于姬鼠的活动力很强,常常更换洞穴,所以常利用一些空隙筑巢,或隐蔽在粮堆、草堆下。雄鼠的巢区面积为1 034.7±70.1 m2,活动距离为53.4±2.4 m;雌鼠的巢区面积为76.91±56.9 m2,活动距离为45.4±2.6 m。其迁移活动比较频繁,在样地内,逐旬的存留率平均为0.667(以该旬的存留数量除以上一旬的存留数量)。

图2-31 黑线姬鼠的洞穴结构示意(仿郭全宝,1984)

●取食特性

食性食性杂。主要以种子、植物的绿色部分以及根、茎等为食,尤其喜食水稻、麦类、豆类、禾谷类、甘薯等。总的来说,以淀粉类(种子)食物为主,动物性食物及绿色植物居次要地位。食物随季节而异,秋、冬季,大多数姬鼠以种子为食,春天开犁播种后,除盗食种子和青苗外,还大量捕食昆虫,而到夏季则食植物的绿色部分、瓜果以及捕食昆虫等。在个别居住地(特别是在幼林的杂草中)每年温暖时期,昆虫占所有饲料的75%~85%。

食量姬鼠的日食量为8.5~11.0 g,但日食量随食物的含水量而增长,食物含水量达50%时最高。冬季储粮不多,通常它所存的食物仅够1~2 d食用。在实验室条件下,一只体重29 g的黑线姬鼠一昼夜能吃花生米6.8~9.7 g或麦类6.2~7.2 g。在冬天的晚间仍能出洞觅食,这可从冬天雪地上的足印得到证明。在辽宁,进入冬季,地表裸露,迁移到山上人工林内的黑线姬鼠食物源已近枯竭,绿色植物枯死,种子、草籽十分贫乏,害鼠储粮不足或无存粮,被迫至危害落叶松林木的韧皮部作为补充食源(王景胜等,1996)。

残杀行为与其他许多鼠类一样,在缺食缺水的特殊情况下,往往有残杀同类现象,强大的个体能把弱小的同伴吃掉。

●活动规律黑线姬鼠以夜间活动为主,黄昏和清晨较为活跃,黄昏是活动最频繁的时候。9:00~10:00和14:00~16:00也出来觅食。不冬眠,夏、秋两季活动最频繁。随自然条件和食物来源而迁移。放水灌溉或田中积水,不利于生存繁衍时,即向田埂集中。夏季天气炎热,作物生长茂盛,隐蔽条件虽说良好,但这时谷物尚未成熟,食源严重不足,又非主要繁衍时期,故多不挖洞筑巢,随食源而流窜移居。入秋后,天气逐日转寒,又值繁殖高峰季节,此时多筑巢以避寒和产仔,这时田埂、堤坝上鼠洞明显增加。入冬后,由于地表裸露,田地内食源缺少,加之洞中不存粮或存粮甚少,为觅食有的鼠迁至附近村庄场院和草垛中,少数进入人房住室。翌年开春转暖后,又重返田野。

黑线姬鼠的季节性迁移也非常明显,秋季大部分姬鼠从田间迁移到谷物堆下,小部分迁移到人类建筑物里去。在田野随着田间作物的播种和收割而逐渐转移。例如,在川西平原,春季4~5月份主要在各种小春作物地栖居,6~7月份随小春作物收割后,多数迁到田边地角的麦堆内;秋季作物成熟,又迁到秋熟作物地内栖居。秋季作物收割后,少数在田间居住,多数迁到稻草堆中。

黑线姬鼠善游泳和潜水,能在水下潜游1~2 m。游速快,持久力也较强,在水温12.5℃下能游15~18 min,水温较高时更久。

●繁殖特性黑线姬鼠繁殖力强。繁殖期因地区而有所不同。北方较短,南方较长。在东北,繁殖集中于夏季,如在大兴安岭伊图黑河,5月份妊娠率为28.18%,6~8月妊娠率为40%~80%,9月孕鼠已很少,妊娠率仅为5.74%,10月上旬以后未发现孕鼠;4~9月为繁殖期。在川西平原繁殖季节在2~11月,冬季12~1月未发现孕鼠,2月妊娠率最低,为1.3%。孕鼠的消长与数量的季节变动和幼鼠大量出现的规律基本相符,均为双峰型,5月妊娠率为82%,而6月则为一年内数量最高的春峰期,10月及11月妊娠率分别为40%及60%,而11月为一年内数量的秋峰期,但春峰数量高于秋峰数量。每胎仔数以5~7只的为多,占65.15%。长江流域一带较东北繁殖期长,如苏北大丰和皖北淮南市,在2月下旬就有个别的黑线姬鼠开始交配,并陆续繁殖至10月。而在江南,繁殖期又较长江以北的长,如上海在11月还可见个别的黑线姬鼠有怀孕现象。在江苏镇江12月下旬生态气候较为适宜和野果丰富的芦苇滩上,仍能发现有怀孕的黑线姬鼠。在浙江(杭州、义乌)差不多全年都能繁殖,不过在寒冷季节,其繁殖力很低,每年也有两个繁殖盛期,即1~5月和7~9月。而秋季的妊娠率多超过春季,因此,在秋季繁殖盛期之后,就形成了种群数量的高峰阶段。平均每胎仔数为5.17~5.18只。从上海到四川长江南北,黑线姬鼠的繁殖有2个高峰:一个在5~6月(如皖北淮南、四川成都地区)或6~7月(如上海);另一在8~9月(如淮南)或9~10月(如上海、成都地区)。第1个峰较第2个峰高。

黑线姬鼠年产3~6胎,每胎4~6仔,最多10仔。孕期21~23 d。初生幼仔体重约1.9 g,体长约30 mm;3 d出现稀疏软毛,6 d出现上门齿,8 d露出下门齿,耳开;9~11 d睁眼,这时体重约5.6 g,体长约58 mm;11 d个别的背上黑线明显;14 d出现臼齿;18~19 d能自己取食。雌性幼鼠生长到体重21~22 g或体长约83 mm时,个别的即开始性成熟。雄的生长到21~22 g,个别的也开始性成熟。当体重达28 g、体长105 mm时基本上都达到了性成熟。

●种群动态分布在南方的黑线姬鼠,在春季数量有所增加,形成6月份小高峰,而秋季繁殖后,数量一直在上升,到秋末冬初为种群数量最高阶段,此后数量开始下降,但冬季数量下降的现象不如寒冷地区明显。

在自然界中黑线姬鼠的寿命为1.5~2.0 a,少数个体可达2.5~3.0 a,但是几乎完全更新一次种群则需要两年的时间。对于小型啮齿动物来说,这种生命持续的时间就算是比较长的了。

●个体发育黑线姬鼠与其他鼠类相比,生长速度较慢。春季出生的雌鼠在体重15.5~18.0 g和体长74~95 mm时开始性成熟,约为3月龄;雄鼠性成熟稍晚,在体重19~21 g,体长77~102 mm,0.3~3.5个月龄时。秋季出生的生长期更长,直到第2年春季才达到性成熟,长达7~8个月之久。性成熟之后的小鼠仍不断生长,体重和体长还增加到1.5~2.0倍。因此,可以根据体重划分年龄,体重越大繁殖指数越高,其繁殖力随着体重的增长而递增的现象相当显著。

●年龄组黑线姬鼠幼年组、亚成年组、成年Ⅰ组、成年Ⅱ组、老年组的平均肥满度分别为7.35、4.98、3.44、3.21、2.76,其中老年组肥满度最低,幼年组肥满度最高。雌雄性个体间肥满度差异不显著。春、夏、秋三季的肥满度分别为2.94、4.16、5.634(杨天佑,2001)。

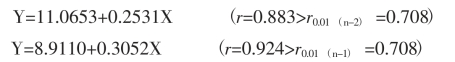

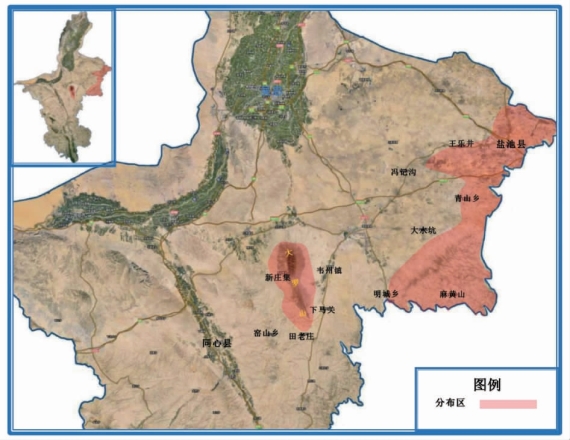

●预测预报利用回归分析或逐步回归分析方法,鼠密度(Y)与月均地表温度(X2)和月均相对湿度(X3)的回归模型为(刘运喜等,1998):

![]()

成正比预测模型用种群成正比预测种群密度的回归预测方程为:

![]()

式中,Y为3个月后种群密度的预测值(理论值),X为种群总成正比。

雌性成正比预测模型用种群雌性成正比预测种群密度回归预测方程为:

![]()

式中,Y为3个月后种群密度的预测值,X为种群雌性成正比(杨再学,1995)。

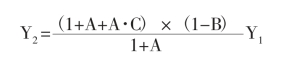

19.3.7经济阈值张夕林等(1996)制定了中粳稻区黑线姬鼠春季防治的经济阈值。其模型如下:式中,x为不同鼠害捕获率,y为产量损失,a为回归方程中的回归截距,b为回归系数。若防治时期为3~4月,可根据姬鼠种群数量变动,对上模型进行修正:

式中,W为常年3月鼠捕获率,N为穗期鼠捕获率。由此模型可计算得早春防治的经济阈值。

【危害特征】黑线姬鼠除了盗食农作物种子和毁坏青苗外,在冬季食物缺乏时,常常转移到农田林网、果园啃食林木根基部和枝条树皮,甚至造成环剥。林地可见到黑线姬鼠的洞口、跑道和其咬断啃光树皮的枝条,但没有发现其食物残渣(图2-32)。黑线姬鼠是血吸虫的主要宿主之一,此外,还能传播钩端螺旋体病、流行性出血热、土拉伦斯病、丹毒和蜱性斑疹伤寒等17种疾病。黑线姬鼠是重要的农林种食害鼠,也是卫生鼠害治理的主要对象。

图2-32 黑线姬鼠形态及危害林木特征

Z7.中华姬鼠(Apodemus draco(Barrett-Hamilton),1900)

中华姬鼠别名森林姬鼠、龙姬鼠、中华龙姬鼠等。我国特有种,属典型的森林种类。

【鉴别特征】体型中小等。与黑线姬鼠十分相似,但背部无黑色条纹;体长近乎相等或略长于体长;耳壳比黑线姬鼠略大而薄,向前折一般能达眼部(图2-33)。

图2-33 中华姬鼠(A.draco)形态

●形态鉴别

测量指标/mm体长80~106,耳长14.5~19.0,后足长20~23,尾长80~125。

形态特征中小型鼠类,尾与体约等长或比体长,体细长,耳较黑线姬鼠略大而薄,比大林姬鼠纤细。耳前折可达眼部。背部中央无黑色条纹。前后足掌垫各6枚。体背面黄褐色,由二种毛组成,一种是较硬的粗毛,毛基灰白色,毛尖为棕黄色,另一种为柔毛,毛基灰黑色,毛尖棕黄色。耳较暗,在耳基前部有一黑色毛簇;体腹面灰白色,毛基灰色,毛尖白色;胸部有时有一浅黄色斑点;前后足白色,但后足髁部暗色或白色;尾背暗腹白,几乎裸露无毛(图2-33)。乳头腹部1对,鼠鼷部2对。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长24.1~27.8,颅高约8.5,颧宽10.5~13.7,后头宽10.4~12.3,眶间宽4.0~4.5,鼻骨长10.0~10.2;吻长8.0~9.0,听泡长约5.5,门齿孔长约5.0,上颊齿列长3.7~4.3。

头骨特征头骨小于大林姬鼠和黑线姬鼠,吻部较为尖细,腭骨比大林姬鼠窄。鼻骨较长,后端通常略被上颌骨后端所超出。颧弓细弱,眶上嵴相当发达。脑颅较隆起,额骨与顶骨之间的交接缝呈圆弧形。门齿孔可达臼齿列前端的水平线,腭骨后缘向后略超出M3后端水平线,并在中间形成一尖突。M1最大,约等于M2与M3总和。M3具有3个内叶,M2有1前外齿突。M1只有1内侧根(图2-34)。

图2-34 中华姬鼠头骨及齿列

【亚种及分布】中华姬鼠国内主要分布于福建、台湾、浙江、河北、陕西、宁夏、甘肃、四川、湖北、贵州、云南、甘肃、西藏等地。国外见于缅甸北部和印度的阿萨姆。其中,指名亚种(A.d.draco Barrett-Hamilton,1900)在我国分布于陕西、安徽、甘肃、湖南、河北、宁夏、江苏、山西、浙江、湖北、福建等地;西南亚种(A.d.orestes Thomas,1911)分布于西藏、云南、四川等地;台湾亚种(A.d.semotus Thomas,1908)分布于我国台湾;也有学者将分布于四川、云南、西藏以及青海省东南缘的大耳姬鼠(A.latronum Thomas,1911)归为其一个亚种,称为川藏亚种(A.d.latronum Thomas,1911)。分布在宁夏境内的中华姬鼠属指明亚种,主要分布于六盘山海拔1800 m森林灌丛中(图2-35)。

图2-35 宁夏中华姬鼠分布

【发生规律】中华姬鼠主要栖居于有林山地,为典型林栖种类,也为林区的优势种,随着海拔的增高,其数量也越来越多。在常绿阔叶林内有少量分布,在常绿与落叶阔叶混交林内、落叶阔叶林内、山顶草地及灌丛中数量较多。洞穴多在树根下,或岩石缝隙中或树洞中,入洞口直径为3.0 cm,出洞口2个,直径为2.5 cm,入洞口与出洞口地面距离35 cm,洞道紧贴树根,极难挖掘,洞道内岔道不多,窝距入洞口45 cm,窝以树叶、干草组成,洞内无存粮。

中华姬鼠全天活动,但以夜间活动为主,在云南剑川老君山夜间捕获的占94.98%。有季节性迁移现象,山间农作物成熟期,多集中到农田觅食,而农作物收获后,多转移到林地(杨光荣等,1990)。繁殖期为4~11月,春末秋初为繁殖高峰期,孕期26~28 d,每产2~3胎,每胎产最3~10仔,平均5~7仔。

在宁南六盘山林区,海拔1800 m以上,大林姬鼠占野外鼠类的捕获量的32.5%,占绝对优势;中华姬鼠占19.4%,黑线姬鼠占6.7%,社鼠占8.3%,林跳鼠占3.4%~4.1%,洮州绒鼠占12.1%~28.9%。在海拔低于1800 m以下地区,中华姬鼠捕获量占17.6%,数量较多,明显低于大林姬鼠的27.7%,也明显低于黑线姬鼠的21.5%~25.7%;但高于洮州绒鼠的4.0%和长尾仓鼠的2.0%,也比岩松鼠和花鼠的捕获量高,两者分别为8.5%和4.5%。

【危害特征】植食性,即使森林中的个体胃中也很少发现动物残渣。尤其喜食花生和灌浆期玉米及小麦,田埂上树木常被剥皮致死。危害农作物种子和幼苗,啃食林木果实及幼树,影响林木更新。也是钩端螺旋体病传染源之一,同时也是野兔热病传染源。

Z8.大林姬鼠(Apodemus speciosus(Thomas),1906)

大林姬鼠别名朝鲜林姬鼠、黄喉姬鼠等,属典型的森林种类。

【鉴别特征】体形细长,体重可达50 g以上,形似黑线姬鼠,但背中央无黑色条纹。耳较大,向前拉可达眼部。耳色较暗,体背面暗褐色,但不完全掩盖黄色调(图2-36)。

图2-36 大林姬鼠(A.podemus speciosus)形态照片

●形态鉴别

测量指标/mm体重可达50 g以上。体长80~135,尾长75~120,后足长21~24;耳长11~18,但14~16的个体较多。

形态特征体大小似黑线姬鼠,尾长几与体等长,尾毛稀疏,尾鳞裸露,尾环清晰。耳朵较大,前折可达眼部。四肢较黑线姬鼠粗壮,后足较长,前后足掌垫均有6个,前掌中央两个较大。夏季,体背面毛色较暗,呈褐赭色,毛基深灰色;冬季,体背面黑毛较少,因而黄棕色较为显著,体腹及四肢内侧为灰白色或带浅土黄色;尾背面褐棕色,腹面白色;足背面与下颌均为白色(图2-36)。乳头胸部2对,鼠鼷部2对。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长25.5~29.0,颧宽11.7~13.7,眶间宽3.5~5.3,鼻骨长8.7~11.2,听泡长4.3~6.7,门齿孔长3.5~5.6,上颊齿列长3.9~4.3。

头骨特征头骨较宽大,吻部稍圆钝。颅骨眶上嵴不如黑线姬鼠的显著;鼻骨后端与前颌骨后端约在同一水平线上,但其前端超出前颌骨前端和上门齿前缘。与黑线姬鼠不同,其枕骨比较陡直,从顶面看时只见上枕骨的一小部分。门齿孔明显不达PM1前缘基部。M1长度等于M2、M3之和,M1和M2的吸嚼面具3条纵列丘状齿突,或被珐琅质分为横列的板条状,M3呈现3叶状,与小林姬鼠的一样,内侧有3个齿突;但M1与小林姬鼠的不同,其第3横列的内齿突很小,几乎成为痕迹,不向外突出。M2与黑线姬鼠和高山姬鼠一样都缺少前外齿突(图2-37)。

图2-37 大林姬鼠头骨照片

【亚种及分布】大林姬鼠在国内分布于东北的黑龙江、吉林、辽宁,内蒙古的大兴安岭,河北东北部的东陵、兴隆、围场,山西的岢岚、桂华城、中条山,陕西的太白山、秦岭南北、西安、延安,甘肃的卓尼、陶州、岷山,四川的理塘、若尔盖,宁夏,青海东部的乐都以及西藏东南部的林芝和米林等地。国外见于朝鲜、前苏联东部和日本北海道。记载有9个亚种。其中,华北亚种(A.s.sowerbyi Jones,1956)分布于山东、河北、河南、山西、陕西、甘肃和宁夏;东北亚种(A.s.praetor Miller,1914)分布于黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部;青海亚种(A.s.qinghaiensis Feng,Zheng el Wu,1983)分布于云南西北部、西藏东部、青海东部、四川西部等地。宁夏境内,大林姬鼠华北亚种分布在银川、贺兰、平罗、石嘴山、泾源、隆德、原州、海原、西吉等地,主要栖息于海拔1600 m以上的山地森林、灌丛、草甸(图2-38)。

图2-38 宁夏大林姬鼠分布

【发生规律】大林姬鼠是林区中的常见鼠类。栖息于林区、灌丛、林间空地及林缘地带的农田。与小林姬鼠相反,尤喜较干燥的森林。在宁夏六盘山林区,大林姬鼠主要栖息在海拔1 600~1 700 m,捕获量占野外地面鼠的10.3%~41.3%,超过或者低于该海拔范围,大林姬鼠数量逐渐减少;但在贺兰山山地,海拔1 600 m以下,大林姬鼠为优势种,占野外地面上捕获量的39.8%,明显高于社鼠的26.7 %;在海拔1 600 m以上,大林姬鼠的数量也较多,捕获量占27.6%;但显著低于社鼠的51.7%(秦长育,1991)。在东北林区,大林姬鼠主要栖息在海拔300~600 m的森林里,其种类组成占45.5%,若海拔高度大于或低于这个数值其数量则明显降低。大林姬鼠喜居于土壤较为干燥的林区,但有时在踏头甸子中也能成为优势种。在东北伊春的带岭,其农田中的数量仅次于黑线姬鼠。在大兴安岭伊的图黑河,其在山坡沟塘的采伐迹地上及原始落叶松林中均有一定的数量。森林采伐后,其数量在短期内有下降的趋势,但它仍能很好地生存,甚至老迹地、荒山榛丛大林姬鼠仍是第一位的优势种。有时也进入房屋中,在内蒙古阴山山脉的次生林边,该鼠也常为优势种,有时在仅有几棵杨树和一些山杏的条件下也发现有大林姬鼠。也曾发现于嫩江的森林草原。

●洞穴巢穴因环境而异,在栎林里多营巢于岩缝中,在混交等林内常建巢于树根、倒木和枯枝落叶层中,以枯草枯叶作巢,若洞口被破坏时它还会修补。当冬季地表被雪覆盖后,则在雪层下活动,地表留有洞口,地面与雪层之间有纵横交错的洞道。雄性的巢区面积大于雌性,巢区内尚有一块活动频繁的核心区。

●活动规律夜间活动为主,白天也常出现。雄鼠平均活动距离为76.3 m,雌鼠为61.3 m。大林姬鼠在原始森林与砍伐迹地之间有季节性迁移现象。冬季伐光的迹地上缺乏隐蔽条件,它移居于林内;自5月份开始进入夏季以后,迹地上草类繁茂,具有较好的隐蔽条件和食物条件,它又迁到迹地;到秋季9、10月间草木枯萎以后,再返回林内。

●食性大林姬鼠喜食种子、果实等食物,有时也吃昆虫,很少吃植物的绿色部分。在笼饲条件下,取食红松(Pinus koraiensis)的种子及托盘(Rubus sahalinensis)、榛子(Corylus heterophyla)、糠椴(Tilia mandshurica)、小叶椴(Tilia tagnitii)、刺莓果(Rosa daurica)、剪秋萝(Lychni fulgens)等的果实和种子。大林姬鼠有挖掘食物的能力,并能将未食尽的食物用枯枝和土壤加以掩埋,且不在洞内取食,故在洞内很少找到食物的残渣。

●繁殖大林姬鼠于4月份开始繁殖,以5、6月份最盛。在东北带岭一带,大约到8月份已无孕鼠,但在长白山地区,11月份还曾发现孕鼠,每胎4~9仔,以5~7仔的最多。

●种群动态大林姬鼠在数量上有明显的季节波动和年度变动。春季4~6月份为数量上升阶段;夏季7~9月份为高数量持续阶段;10月份数量开始下降。同时,该鼠在不同生境间存在迁移现象,以致数量的季节消长曲线有时出现多峰状态,但总的看来,仍属后峰型。大林姬鼠数量的年度变化,在不同年份的同一个月内,其数量差异可达十几倍以上。数量变动的周期性与生境有密切关系。如在数量特高或特低的年份,各生境内的数量动态基本上是一致的;在中等年份,在最适生境可出现高数量,而在不适生境内则出现低数量。

【危害特征】大林姬鼠危害症状与小林姬鼠和黑线姬鼠相似,主要是盗食和刨食阔叶树林木种子,并且大量贮存,每年要消耗相当数量的种子,影响林木的天然更新,尤其对直播和飞播造林危害严重。对经济林主要盗食不同生长期的各类果实和啃食水果及浆果。对山区农作物也有危害,主要盗食和贮存各类种子。在其洞穴及其附近贮粮洞常可发现大量霉烂变质和发芽的各种农作物种子。同时该鼠也是土拉伦斯病、细螺旋体、丹毒、脉络丛脑膜炎、副伤寒等病病原的携带者。

S7.鼠属(Rattus)

形态和栖境多样。体小型到大型,体长80~300 mm。耳几乎裸露,其后缘内侧无三角辨。足长多小于40 mm;后足足底有肉垫,第一趾爪不扁,不能与其余的趾相对峙;前后足第五趾超出第二和第三趾分离处。体腹面纯白色。听泡较大,长不小于体长的17%。翼窝不平扁,其内侧为1大孔所穿通。门齿孔不宽。翼尖窝宽,一般约等于或小于腭桥宽,腭桥后缘通常明显超出M3后缘(大型种类,青毛鼠的腭桥后缘不超出M3后缘)。左右鼻骨在中线不愈合。上门齿从侧面看内方无缺刻;上臼齿咀嚼面横嵴上的齿突明显,M1和M2内侧各有2个齿突,M3比M2短小。

属鼠原是哺乳动物的最大一属,也是分类最混乱的一个属,种类有180多种。现该属主要包括分布于东南亚和大洋洲的种类,有91种。即使这样,仍是啮齿动物中最大的属。我国记载的有10种,分布在宁夏的有褐家鼠和黄胸鼠2种。

宁夏鼠属分种检索表

1.尾显著短于体长。成体顶骨两侧颞嵴几乎平行。M1的第一横嵴无外侧沟……………………………………………………………………………………褐家鼠(Rattus norvegicus)(沟鼠,为主要害鼠之一)尾多长于体长,顶骨两侧颞嵴呈弧形,M1的第一横嵴除个别种类外都有外侧沟………………………………………………………………………………………黄胸鼠(Rattus flavipectus)(黄腹鼠、上尾吊)

Z9.褐家鼠(Rattus norvegicus Berkenhout,1769)

褐家鼠别名沟鼠、大家鼠、挪威鼠、首鼠和家鹿等。广布种,也就是人们常说的大老鼠,也是一种世界性的害鼠。

【鉴别特征】褐家鼠是家栖鼠中较大的一种。体型粗大。尾比体长短20%~30%,尾毛稀疏,尾上环状鳞片清晰可见。耳短而厚,约为后足长的1/2,向前拉遮不住眼部。后足粗大,趾间有一些雏形的蹼(图2-39)。

图2-39 褐家鼠(R.norvegicus)形态

●形态鉴别

测量指标/mm体重65~400 g。体长130~955,耳长12~25,后足长23~46,尾长95~230。

形态特征褐家鼠为中型鼠类,体粗壮。耳壳较短圆,向前拉不能遮住眼部,尾较粗短,成体尾长短于体长,后足较粗长。乳头6对,胸部2对,腹部1对,鼠鼷部3对。该鼠毛色有变,与其年龄、栖息环境有一定的关系,通常幼年鼠较成年鼠毛色深,棕色调不明显。老体多数体背毛色呈棕褐色或灰褐色,毛基深灰色,毛尖深棕色。头部和背中央毛色较深,并杂有部分全黑色长毛。体侧毛颜色略浅,腹毛灰白色,毛基部灰色;多数与体侧毛色有明显的分界。足白色;尾背面带黑色,腹面浅淡,有时腹背两色不甚明显,几乎全为暗褐色。偶尔有全身白化或黑化现象。大白鼠即是由褐家鼠白化个体繁殖传代而来(图2-39)。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长33~52.6,颧宽14.8~25.8,乳突宽13.8~19.4,眶间宽6.2~7.6,鼻骨长10.8~20.0,听泡长5.8~9.0,上颊齿列长6.8~7.9。

头骨特征头骨较粗大,脑颅较狭窄,颅骨的顶骨两侧颞嵴几乎平行,幼体的尚呈弧形。颧弓较粗壮,颧宽为颅长的47.7%~49.7%。眶上嵴发达。门齿孔较短,后缘达M1基部前缘水平。听泡较小,长为颅长的17%~17.2%。上臼齿横嵴外齿突趋向退化,M1的第1横嵴外齿突不明显,齿前缘无外侧沟;M2第1横嵴只有1内齿突,中外齿突退化,第2横嵴正常,第3横嵴中齿突发达,内外齿突不明显;M3第1横嵴只有1内齿突,2、3横嵴连成一环状(图2-40)。

图2-40 褐家鼠头骨

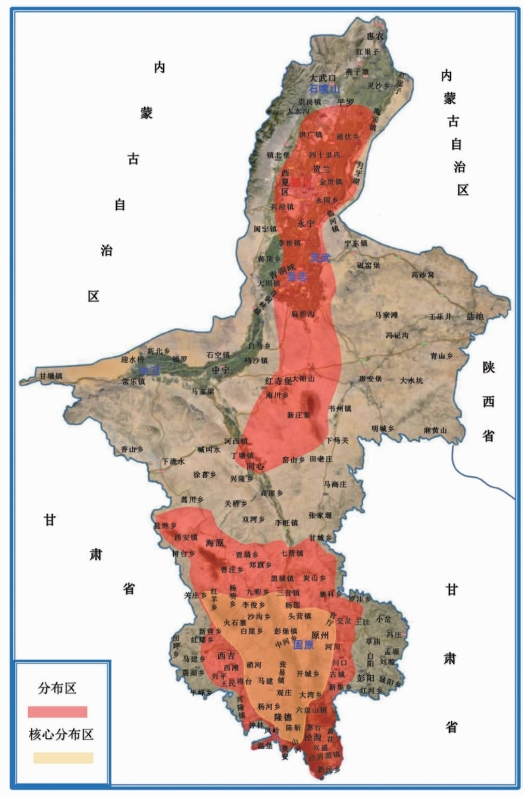

【亚种及分布】褐家鼠起源于亚洲温带地区。由于人类无意携带现已成为世界性动物,分布遍及世界各国。国内除西藏外南北各地均有分布,分化为4个亚种。其中,指名亚种(R.n.norvegicus Berkenhout,1769)体型最大,后足长平均40 mm以上。分布于东南沿海地区及其附近岛屿,包括海南岛和厦门。华北亚种(R.n.humiliatus Milne-Edwards,1868)体型最小,后足长平均约30 mm。分布于淮河流域以北,太行山以东,北至蒙古高原边缘,东北方向到辽东半岛,包含辽宁、江苏北部、河北、山东等地。东北亚种(R.n.caraco Pallas,1779)体型介于指明亚种和华北亚种之间,后足长平均大于34 mm,体色较暗。分布范围从黑龙江向南约至长白山南部,其西南方向达蒙古高原边缘,包含黑龙江、内蒙古、吉林等地。甘肃亚种(R.n.socer Miller,1914)体型与东北亚种相近,但体色较淡。分布在淮河流域以南,太行山以西,西至甘肃、青海、四川,南抵云南、广西,北达内蒙古广大地区。包括分布于内蒙古、山西、陕西、宁夏、青海、甘肃、贵州、四川、江苏(南部)、浙江、安徽、湖南、湖北、江西、广西、福建等(吴德林,1982)。褐家鼠在宁夏全境均有分布,且与人为伍,多栖息在水源充足的生境(图2-41)。

图2-41 宁夏褐家鼠分布

【发生规律】褐家鼠栖息场所广泛,为家、野两栖鼠种,是主要的农林害鼠,也是卫生害鼠重点治理的对象。

●栖息地褐家鼠是栖息于人类建筑物内的主要鼠种,在住室、厨房、厕所、垃圾堆和下水道内经常可以发现,特别是猪舍、马厩、鸡舍、屠宰场、冷藏库、食品库以及商店、食堂等处数量最多。在自然界褐家鼠主要栖息于耕地、菜园、草原,其次是沙丘、坟地和路旁。但在其栖息地附近必须有水源,这是褐家鼠所要求的基本栖息条件之一。河岸和沼泽化不高的草甸地带也是它们在自然界最基本的栖息地。

城市褐家鼠的数量比农村多,大、中城市比小城市多。据调查,在一些城市中褐家鼠所占捕获鼠类中的百分比为沈阳97.47 %、旅大65.68 %、厦门95.5 %、广州57.07%、重庆90%、贵阳49.03%、福州27.58%、怀德81.12%。在宁南六盘山及其附近的黄土丘陵区,褐家鼠数量较多,捕获量占家栖鼠类捕获总量的24.7%;明显低于小家鼠的75.3%;在银川平原及黄灌区,褐家鼠数量也相对较多,占家栖鼠类捕获总量的19.8%~26.3%;但也远低于小家鼠的73.7%~80.2%。

●洞穴在居民区,褐家鼠的洞穴多建筑在阴沟和建筑物内。地板下、墙缝里以及各楼层之间的地板空隙都是褐家鼠隐蔽或筑巢的良好场所。在土木结构的建筑物内,常在墙角挖洞,洞道很长,分支很多,有时能穿越墙壁一直挖到室外,或从墙基挖到屋顶。在野外,洞穴多建筑在田埂和河堤上。

在城市复杂的环境下,褐家鼠能够选择筑窝的条件和范围较有限,由于城市建设的日趋规范,能够给鼠类挖掘的土地,大多为人类因美化环境而人为留下的绿化带或花园等,少数是人群活动较少的路边、墙边、垃圾池边与混凝土或其他坚硬路面的交界处。褐家鼠主要以土质、砖木、土砖混合等材料筑窝。洞系结构有以主窝为中心,洞道呈放射状排列;主窝在中央与洞道呈纵向排列;主窝在一侧,另一端有数个洞道呈不规则的L或M型分布。如果洞系沿墙边构建,或附近有建筑物,洞系大多为纵型或L、M型;如果洞系构建在较平坦的地带,大多为不规则的形状,且弯道较多。在褐家鼠栖息地中,每处有鼠洞道至少2个,最多可达9个,一般为3~5个。洞道长短:每段一般为30~50 cm,最短仅16 cm,最长为420 cm。每个洞系洞道长度的总和大多为200 cm左右,最短的70 cm,最长达800 cm。洞径多为7~8 cm,最小6 cm,最大有20 cm。大多能发现鼠洞内有贮存物,一般为2~3种,有2种贮藏物者占65.38%。贮藏物包括杂粮、骨头、塑料袋、玉米棒、稻草、动物内脏、杂草、树叶、蔬菜、螺壳、烂布等。当有两种以上贮物存在时,以骨头和塑料袋较常见。洞穴内最少的有1只鼠,最多的有9只。每个洞系内有1~2只鼠者占55.17%,且多为成年鼠。

褐家鼠主要栖息处离地表最浅的为7 cm,最深的达33 cm,平均为18 cm。洞系面积最小的有0.80 m2,最大是6.51 m2,平均为1.90 m2。一般来说,洞道数量多、方向变化大时,洞系面积则大;反之则小。另一种情况是,位于建筑物边建造的洞系,其平行排列的洞道虽多,但由于分布有规律,洞系面积并不大;而伴随洞道的数量增多,其容积也相应增大。最小的5 024 cm3,最大的71 874.6 cm3,平均约为15 942 cm3(黄超等,2002;图2-42)。

图2-42 褐家鼠的不同类型的洞穴及其结构示意

有鼠类活动的洞系,其构筑的巢离地表的深度和面积,相对于无鼠类活动的洞系较深且大。处于哺育期鼠类的洞系,都比其他鼠类的要复杂,且洞道的数量也多。有4~9只鼠活动的洞系,平均每个洞道数为6.7个,平均深度为21.1 cm,洞系面积达2.3 m2;有1~2只鼠活动的洞系,其洞道的数量、主巢离地表的深度、洞系面积明显比前者小;无鼠类活动的洞系中,其洞道数量平均为3.3个,巢深17.8 cm,洞系面积只有1.6 m2。这表明,处于哺育期鼠类的巢,更多是出于安全因素,巢穴深,隐蔽性大,洞壁坚固;此外,洞口数量多利于幼鼠转移和哺乳期母鼠食量大,外出觅食方便。

褐家鼠洞系结构规律性不强,洞穴构造比较复杂(图2-42)。一般有洞口2~4个,多在墙角下或阴沟中,进口通常只有一个,出口处有颗粒状松土。洞道长50~210cm,分支多。地下洞深达150 cm。一般只有1个窝巢。在住宅区采集到的巢,材料多为破布、烂棉、碎纸等;田野筑巢材料为谷子、黍子、尖草等叶片。巢呈碗状,外径16~19 cm,内径12~14 cm,巢重137~210 g,巢深6~9 cm。

●活动规律在自然生境中,褐家鼠昼夜活动,但以夜间活动为主,一般是清晨和黄昏后活动最频繁。在居民区,昼夜均有活动,但以午夜前活动最频繁。每天下午起,活动逐渐增多,至上半夜达到高峰,午夜后,又趋减少,至上午则活动更少。夜间活动约为白昼活动的2.7倍。

褐家鼠活动能力强,善攀爬、弹跳、游泳及潜水。主要靠嗅觉、味觉、听觉和触觉来进行活动;能平地跳高1 m,跳远1.2 m,能沿砖墙和其他粗面墙壁爬上建筑物顶;能钻过大于1.25 cm见方的开孔,能迅速通过水平粗绳、管子、电缆等,能在直立的木头、管子和电缆上爬上爬下;善于游水和潜水,能游过0.8 km的开阔水面;警觉性很高,对新出现的食物或物体常不轻易触动。但一经习惯之后,即丧失警惕性。

褐家鼠家族性群居,族群等级明显,雄性间常咬斗,争夺支配权。褐家鼠视力差,记忆力强,警惕性高,多沿墙根、壁角行走,行动小心谨慎,对环境改变十分敏感,遇见异物即起疑心,遇到干扰立即隐蔽。褐家鼠在一年中活动受气候和食物的影响,一般在春、秋季出洞较频繁,盛夏和严冬相对偏少,但无冬眠现象。

●迁移行为褐家鼠的迁移可分为被动迁移和主动迁移两种形式。

被动迁移借助于人类的车船及飞机等各种交通运输工具被带到各处。在兰新铁路通车以前,新疆没有褐家鼠,现在已成为哈密、乌鲁木齐等城市主要家栖鼠种之一。在褐家鼠迁移史上,这种被动迁移对其现代巨大的分布区的形成起了决定性的作用。褐家鼠的原产地是在亚洲地区,在漫长的进化过程中,褐家鼠适应了多种多样的生态环境,分化成了从外形到活动规律等都很不相同的亚种。以后,在中古时期,欧洲是以基督教为主的国家,为了夺回被穆斯林教徒占领的基督圣地耶路撒冷,开始组织十字军去亚洲东征。连续组织的七次圣战都是以失败而告终的,但是,褐家鼠却在那个时候,跟随着败归的十字军从亚洲来到了欧洲。在哥伦布发现新大陆时,它们又跟随着纷纷迁往美洲的欧洲人,也随船舶横渡过大西洋到达了西半球,并进一步扩散到了全世界。

主动迁移又可分为季节性迁移和非季节性迁移。仅有一部分褐家鼠进行季节性迁移,它们春末夏初迁移至室外活动,到10月份,天气转冷后,又移入室内。这种迁移,有较大的流行病学意义。

●取食特性栖居在野外的褐家鼠常以动物性食物为主要食料,如蛙类、蜥蜴类、小型啮齿类、死鱼和大型的昆虫等,但植物性食物仍然是重要的补充食料。

褐家鼠啃咬能力极强,可咬坏铅板、铝板、塑料、橡胶、质量差的混凝土、沥青等建筑材料,对木质门窗、家具及电线、电缆等极易咬破损坏。但对钢铁制品及坚实混凝土建筑物都无能为力。该鼠门齿锋利如凿,咬肌发达。适应性很强,可在-20℃左右的冷库中繁殖后代,也能在40℃以上热带生活,甚至还能爬上火车、轮船、飞机旅行。

●繁殖特性在热带和亚热带年终年繁殖。在温带春、秋各有1个繁殖高峰,酷热的夏季有1个繁殖低潮,而在冬季则几乎完全停止。但在-10℃左右的冷藏库中,由于食物丰富,也能繁殖。

在我国华南一带全年可繁殖,上海为2~12月,重庆、大连l~10月。性成熟在北方较早,如徐州一带个别在体长143 mm,体重65.5 g,即开始有生殖能力;而在南方沿海大城市,性成熟个体则较大,如在上海,个别雄的体长150~154 mm,雌的160~174 mm,体重100 g左右时,才开始有繁殖能力。妊娠期多为20~22 d。年均繁殖6~10胎。每胎1~16仔,多为5~10仔。在北方,褐家鼠年产2~3胎,妊娠期约为21 d。初生的幼鼠生长很快,一周内长毛,9~14 d睁眼,开始寻食,并在巢穴周围活动。约3月龄时,达到性成熟。生殖能力约可保持到一年半到两年。它的寿命可达3年以上,但平均寿命约2年。

雌鼠的繁殖力随年龄组的增大而增加。褐家鼠的繁殖群体为成年Ⅰ组、成年Ⅱ组和老年组。从种群组成结构可见,老年组的个体数量均很少,而繁殖力又很高,说明褐家鼠进入老年组后衰老迅速,死亡率很高,而剩下的真正衰老个体并不多,因而仍保持较强的繁殖力。

●攻击行为褐家鼠常攻击其他鼠类,并不与它们共栖。但在建筑物内,可同时发现褐家鼠与小家鼠,而在某些船舶、码头和其他建筑物内,经常与黑家鼠(R.rattus rattus)共栖。

【危害特征】褐家鼠体型较大,喜水,是一种世界性的卫生、粮食和农林害鼠,也就是人们常说的大老鼠。褐家鼠与人为伍,数量多,为害大。在居民区,损坏家具、衣物、建筑物和建筑材料,包括铅管和电线,甚至引起火灾;咬伤咬死家禽家畜,甚至伤及婴幼儿;同时盗食各类粮食和食物,啃咬各类贮存的水果,尤其是对贮存苹果危害极大;更严重的是污染粮食和食物。在野外,挖洞破坏田埂、堤坝,引起灌水流失;啃食青苗,刨食种子,咬破电缆、电线和水管,还常窜入高压变电所可能引发停电,造成地铁停运、工厂停电和引起火灾等事故。啃咬各类水果,撕咬林木根基部和干部树皮;咬死家禽和幼畜。同时,也是流行性出血热、鼠疫、恙虫病、钩端螺旋体病、血吸虫病、弓形虫病、斑疹伤寒、Q热、蜱媒回归热等传染病病原的自然携带者。

Z10.黄胸鼠(Rattus flavipectus Milne-Edwards,1871)

黄胸鼠别名黄腹鼠、上尾吊、长尾鼠、屋顶鼠等。黄胸鼠属东洋界种类,也是我国长江流域的主要害鼠。其分布区不断北扩,黄河流域各地也有发现,且数量不断增多。

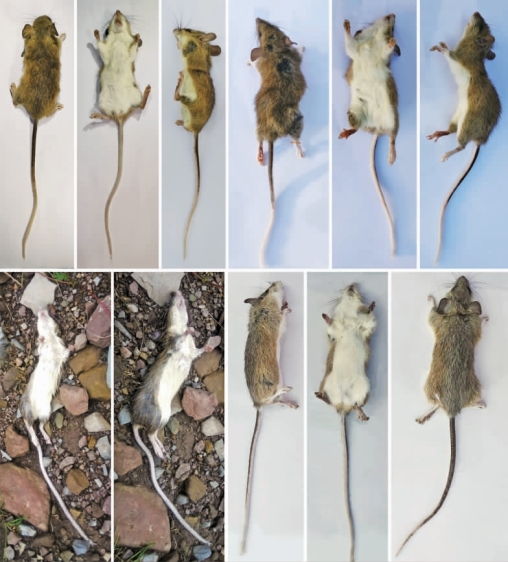

【鉴别特征】黄胸鼠体不如褐家鼠的肥胖;尾多超过体长,几乎裸露,局部构成环状,鳞片基部生有浅灰色或褐色短毛。耳壳薄,几近裸露,向前折可盖住眼睛。背毛毛基颜色深灰,尖端棕褐色,腹面呈灰黄色,腹部基毛浅黄色。幼年鼠一般毛色较老年鼠深,前足背面中央有暗灰褐色斑,是辨别该鼠种,特别是与黄毛鼠(R.losea)区别的重要形态特征。后足背面白色(图2-43)。

图2-43 黄胸鼠(R.flavipectus)形态

●形态鉴别

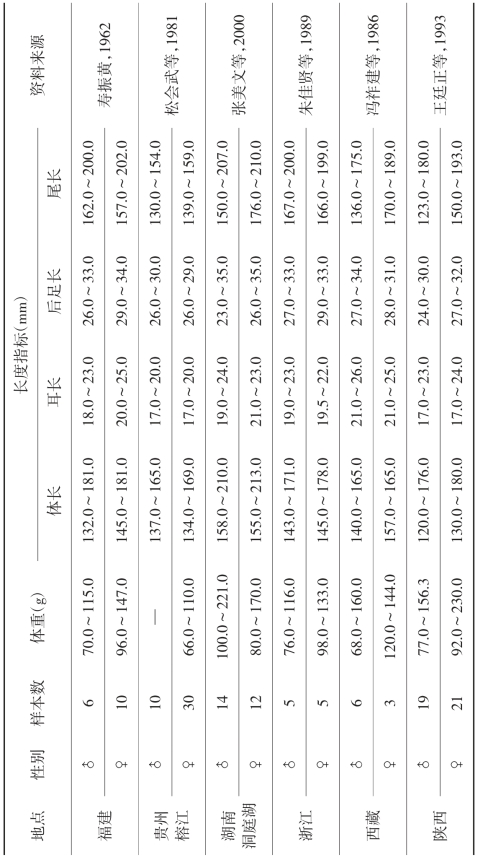

测量指标各地黄胸鼠形态测量特征有所差异,其雌雄鼠间测量特征也有所不同。具体指标见表2-1。

表2-1 各地黄胸鼠体形特征比较

形态特征体背面棕褐色或黄褐色,毛基深灰色,毛尖棕黄色,并杂有黑色长毛,尤以背后部为多;体侧面毛色较浅;体腹面淡土黄色到褐黄色;喉和胸部中间呈棕黄色,有时稍带褐色,比体腹面其他部分略深,胸部有时出现一块白斑;颏和肛门附近的毛污白色,有时稍带浅黄色。体腹面与体侧面之间毛色无明显界线,有些个体体腹面毛尖呈浅黄白色乃至灰白色,但喉和胸部中间仍显现棕黄色或褐黄色,少数个体体腹呈灰白色或浅黄色,而胸部无棕黄色;尾黑褐色,个别的尾近端背面比腹面浅淡;前足背面中央有一道褐色,深浅视不同个体而异,足边缘白色,有时微黄色;后足背面和边缘通常均呈浅白色或浅黄色,有时中央部分为浅褐色或整个背面全为暗色。黄胸鼠与小家鼠和褐家鼠一样,毛色也有黑化和白化现象,其中黑化个体往往被误认为黑家鼠(R.rattus)。乳头胸部2对,鼠鼷部3对;偶尔有6对的(腹部多1对;图2-43)。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长33.0~43.7,腭长15.0~21.3,颧宽16.1~21.9,眶间宽6.6~6.5,乳突宽13.2~17.1,鼻骨长11.0~17.6,门齿孔长5.6~8.9,齿虚位长8.0~12.7,上颊齿列长4.8~7.6,听泡长5.8~8.5。

头骨特征颅骨与屋顶鼠的很相似,但略较小。吻长,脑盒呈椭圆形;眶上嵴很发达,向眶后延伸甚为均匀,在额骨和顶骨两侧相连处几乎不形成角状。鼻骨长,约为颅长的33.3%~35.5 %,其前端略超过前颌骨和上门齿,后端为前颌骨后端所超出。颧宽常不达颅长的1/2,为后者的46.0%~48.5%。脑盒宽,为颅长的40.5%~40.7%。门齿孔后端明显越过M1基部前缘水平线。口盖后缘中间无突起。M1齿最长,其最前面的横嵴具有3个齿突,外齿突和中央齿突之间前缘有一明显的外测沟(图2-44)。

图2-44 黄胸鼠头骨

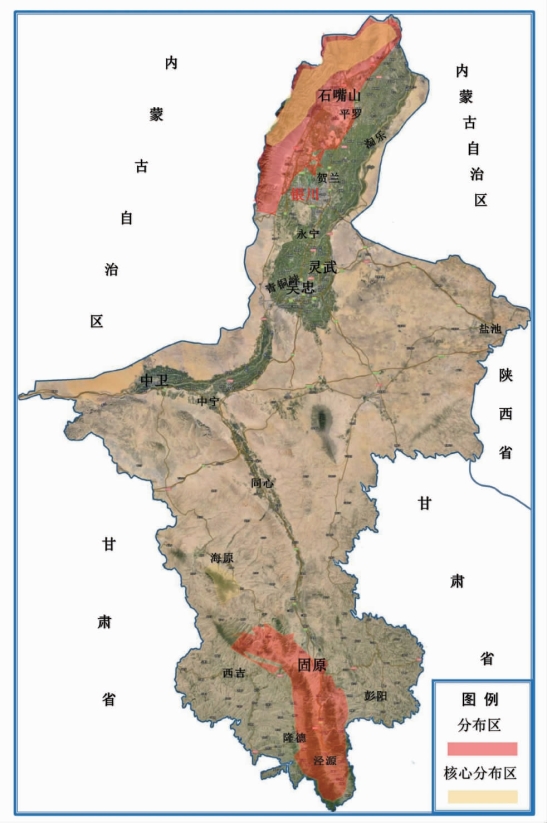

【亚种及分布】自Milne-Edwards(1871)依据四川宝兴的标本命名后,对黄胸鼠的分类地位一直存在着争议。Allen(1940)认为是独立的种,分为云南亚种(R.f.yunnauensis G.Allen,1926)与指名亚种(R.f.flavipectus Milne-Edwards,1871);Ellerman等(1951)将其均归入黑家鼠(R.rattus)下的2亚种(R.r.flavipectus)和(R.r.yunnauensis);Corbet(1978)则认为黄胸鼠是黑家鼠日本亚种(R.r.tanszumi)的异名。在我国黄胸鼠与黑家鼠有同域分布现象,两者在形态上也有明显的区别,在自然条件和人工饲养下,均无杂种后代(余自忠,1957),因此,我国学者已基本认定黄胸鼠为独立的种(冯祚建等,1986;王廷正等,1993;黄文几等,1995)。Allen(1940)认为我国黄胸鼠有2个亚种。云南亚种主要分布在云南与贵州(松会武,1981,1983),毛色较鲜艳,体腹面尤其是腹部近乎白色略染有淡黄色,主要栖息野外。分布在我国其他大部分地区的为指名亚种,毛色泽较深,呈棕褐色,背中央部分黑色长毛较多,主要栖息在室内。在国外,黄胸鼠仅在东南亚有分布。国内分布于陕西、甘肃、宁夏、新疆、河南、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、贵州、四川、云南、西藏、福建、广东、广西和海南等地。分布在宁夏中卫农田和灌丛中的黄胸鼠属于指明亚种,并有沿黄河及黄灌区向银川平原扩散蔓延之趋势(图2-45)。

图2-45 宁夏黄胸鼠分布

【发生规律】黄胸鼠的分布属东南亚热带—亚热带型(张荣祖,1979),居东洋界。在我国先前主要分布于长江以南地区(寿振黄,1962;夏武平等,1964),是华南与南海诸岛的优势鼠种(秦耀亮,1979);在香港、台湾有较多黄胸鼠分布(Hau,1997;詹绍琛等,1993);在西藏也有分布(冯祚建等,1986;马勇,1986)。近几十年该鼠种更明显地表现出向北扩展的趋势,在陕西(王廷正,1963,1993;吴家炎等,1982)、山西(邹波等,1992)已形成稳定的种群;甘肃(郑涛等,1990)、宁夏(秦长育,1991;张显理等,1995)、山东(赵承善等,1989)亦有黄胸鼠的报道;王思博等(1983)报告新疆乌鲁木齐、哈密的火车站附近建筑物内已发现黄胸鼠,赵桂芝等(1994)、黄文几等(1995)也将新疆列为黄胸鼠的分布区。可见黄胸鼠在我国除了东北外的大部分省市皆有分布,其栖息地已延渗入古北界。

在北方部分地区黄胸鼠种群在不断上升(刘建书等,1990;程作民等,1997)。在西安家鼠的构成中,黄胸鼠已由1973年的9.28%上升为1988年的54.17%。而在南方,如福建省从20世纪50年代到80年代,黄胸鼠的种群数量逐渐下降(郑智民,1982;詹绍琛等,1991;洪朝长等,1992)。其他一些地区黄胸鼠也有逐渐减少趋势或已降为一般常见种(祝龙彪等,1986;曾标成,1989)。

许多分析(郑智民,1982;祝龙彪等,1986;曾标成,1989;詹绍琛等,1991;洪朝长等,1992)认为,房屋结构的改变使黄胸鼠适生环境减少,是黄胸鼠在福建等地的优势地位被取代的重要原因;洪朝长等(1992)则进一步提出,气温的升高是否也对其有一定的作用,尚有待探讨。而黄胸鼠种群的北扩现象则很可能与全球变暖的趋势有关(洪朝长等,1992;张美文等,2000)。动物分布区的地理位置、范围和大小,是长期自然选择及该动物分布历史变迁至现阶段的结果,反映了该动物对现代自然条件的适应性。黄文几(1966)认为较低的温度对黄胸鼠分布区的扩大有一定的障碍。韦正道等(1983)报道黄胸鼠的热中性带为25℃~30℃,理论下临界温度为23.82℃,35℃已进入过热区。祝龙彪等(1985)的研究表明黄胸鼠对低温和高温的忍受能力及化学热体温调节能力皆低于褐家鼠,热中性温度区为25℃~30℃,这就限制了黄胸鼠的广泛分布,是其以前主要分布在长江以南地区的原因。同样,目前全球的温室效应使黄胸鼠适应的气候区北扩,则可能是其在华北地区形成种群并不断发展的主要原因。

此外,交通运输的飞速发展对黄胸鼠快速北扩也起到了推动作用。黄文几等(1995)基于曾在上海至乌鲁木齐的火车上捕到黄胸鼠,分析新疆的黄胸鼠很可能是靠火车传入的。甘肃的黄胸鼠也是在火车站附近出现(郑涛等,1990),也可能是通过运输带入的。

在国外,黄胸鼠仅在东南亚有分布(汪诚信等,1983;黄文几等,1995;Buckle等,1999)。有趣的是,在越南主要分布在北方,在南方的密度较低(Sokolov等,1995;Sung,1999;Brown等,1999)。似乎是较高的温度对黄胸鼠的分布也不利。另外,蔡正纬等(1982)认为水分条件对限制黄胸鼠分布区朝北扩大有重要作用。

●栖息地黄胸鼠主要生活在我国南方,为常见的家鼠,通常栖息在住房、仓库、大楼等建筑物内,多利用屋顶的椽缝间隙及墙壁顶端和檐沟柱梁交接处营巢而居。除房屋外,轮船、火车、特别是客货轮和南方客车也常为黄胸鼠的栖息场所。它们通过各种渠道从码头、车站进入轮船、火车而匿居在船舱、行李包、杂物堆、火车顶棚和天花板夹层中,并在船、车上生活繁衍。此外,黄胸鼠也能生活在野外,尤以南方为明显。在农村,有时在谷物成熟季节,有的黄胸鼠从室内迁入田间觅食。在长江流域,黄胸鼠虽在个别地区的家栖鼠中占较高比例,但普遍而言,在野外所占比例比华南区要低(张美文等,2000)。北方黄胸鼠主要栖息在房舍及其周围,未见有大量栖息在野外的报道。如在西安野外极少捕获到黄胸鼠(王廷正等,1963),在村庄周围及野外仅可零星捕到(刘建书等,1990);在河南黄胸鼠也主要栖息在居民区(吕国强等,1989;路纪琪等,1996)。

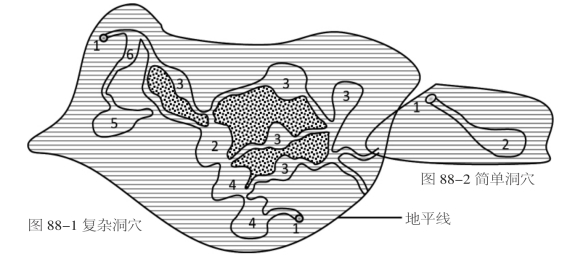

●洞穴黄胸鼠的洞穴在山坡旱地里多筑在坟墓、岩缝等不能开垦的荆棘灌木丛下,在田坎多见于田埂、水渠边,在河滩多筑于灌丛砂石堆下。洞穴构造较简单,洞穴有一个圆形前洞口,直径4~5 cm,1~3个后洞口,位置比前洞口高,称为“天窗”,口径比前洞口小,4 cm左右,洞外无浮土,有外出的路径,但不及前洞光滑。洞道直径4~5 cm,因鼠常出入十分光滑,垂直入土30~40 cm。洞穴分为简易洞和复杂洞,简易洞只有一个巢室,复杂洞有2~3个,只有一个巢室垫物是新鲜的,巢室离地面20~50 cm,椭圆形,直径8~20 cm,内垫物有干枯植物茎叶,如稻草、豆叶、杂草等。复杂洞为越冬洞,入土较深,洞口、巢室数量较多;简易洞为季节性临时洞,作物成熟时迁入挖掘,收割后即转移废弃。

●食性黄胸鼠食性杂,以植物性食物为主,其中包括米、面粉及其制品、山芋、玉米、马铃薯、豆类、菜类、麸皮等。动物性食物包括肉、猪油、鱼、昆虫、蜗牛、蚯蚓等,有时也袭击小鸡。一只体重100 g左右的黄胸鼠,一昼夜能吃16~17 g大米或面粉(寿振黄,1962;周仑,1965;广东省湛江市地区卫生防疫站,1978;吴庆泉等,1991)。在南京,黄胸鼠以植物性食物为主,有时也吃动物性食物,但更喜吃熟食,这可能与鼠的来源即在捕获前的生活环境有关(周仑,1965)。吴庆泉等(1991)用南宁郊区的黄胸鼠分别以植物性单种饵料、动物性单种饵料、复合及混合饵料,在实验室进行食物选择试验,结果表明:黄胸鼠喜食植物性饵料,其中谷物类饵料比其他作物饵料更易被选择。汪诚信等(1959)对黄胸鼠耐饥渴的能力观察表明,黄胸鼠在完全饥渴时,能生存3~6 d;仅食足量的去籽黄瓜时,能生存7~11 d;而仅食足量的大米时,10只中仅1只死亡。说明该鼠在自然状态的耐饥渴能力较强。

黄胸鼠虽体型较褐家鼠小,但其摄食量却很大,李新民等(1989)测得河南洛阳黄胸鼠和褐家鼠对小麦的日食量(分别为15.0 g和14.8 g)无差别;但按每克体重消耗的食物计算,黄胸鼠要高于褐家鼠。黄胸鼠每日的能量摄入也明显地高于褐家鼠(梁杰荣等,1988)。黄胸鼠的日摄食量与其体重有关,詹绍琛(1985)认为黄胸鼠的摄食量与体重成正比。不同季节的日食量和饮水量也有差异(梁杰荣等,1988)。

●活动规律黄胸鼠善攀缘,以夜间活动为主(汪诚信等,1959;周仑,1965;松会武,1981;吴锡进,1984;李新民等,1989)。汪诚信等(1959)、吴锡进(1984)的观察表明黄胸鼠的活动节律呈双峰型,在不同的季节,出现的两个高峰期有差异;李新民等(1989)在河南洛阳观察,黄胸鼠24 h内均有活动,整个夜晚都较活跃。松会武(1981)报道,云南亚种在黄昏前后有一次活动高潮。

黄胸鼠性情狡猾,具有较强的新物回避行为反应(周仑,1965;张恩迪等,1988)。对捕鼠器械具有很高的警惕性,在一个地点连续布放鼠夹,至第6天后捕获率下降为零(广东省湛江市地区卫生防疫站,1978)。

●繁殖特性黄胸鼠全年皆可繁殖,整个春夏季维持在一个相对较高的水平,高峰在4~5月,低谷在冬季。繁殖季节与当地褐家鼠和黑线姬鼠不尽相同,虽主要繁殖季节相似,冬季繁殖能力较低,但褐家鼠和黑线姬鼠明显在上、下半年各形成一个高峰;而黄胸鼠在上半年形成一高峰后,虽在7月繁殖能力有所下降,但也维持在较高水平,随后在下半年仅形成一个次高峰。与该地小家鼠相似(郭聪等,1994),但出现繁殖高峰的时间有所不同。

黄胸鼠主要栖息在平原与山区,随气候和食物变化及不同生育阶段,黄胸鼠在各种生境间迁移。喜湿喜暖。喜攀登,常在屋顶、天花板、椽瓦间隙、门框上端营巢而居。在火车、轮船等交通工具上数量也较多,活动十分猖獗。黄胸鼠与褐家鼠常同室居住,褐家鼠在下层,黄胸鼠在上层,但同小家鼠都有明显的相互排斥现象。黄胸鼠分布区向北发展的趋势极为明显,现已成为陕西、河南、山东等省家栖鼠类的优势种或常见种。

【危害特征】黄胸鼠危害特征与褐家鼠基本相似。食性杂,喜食植物性及含水较多的食物,吃人类的食物,也吃小动物,有的咬食瓜类作物花托、果肉,主要栖息在室内,靠近村庄田块易受害。还咬坏衣物、家具和器具,咬坏电线,甚至引发火灾。

黄胸鼠在室内外的厕所、垃圾堆、阴沟、仓库、食品店、厨房等地来回活动,窃食各种食物。因此,黄胸鼠在肠胃病的传播方面值得注意。其体外寄生虫有虱、螨、蜱、蚤等,体内寄生虫有原生动物、吸虫、绦虫、线虫等。同时也是许多细菌、立克次氏体、滤过性病毒的储藏宿主(寿振黄,1962)。在云南,黄胸鼠是鼠疫、恙虫病、钩端螺旋体、鼠型斑疹伤寒、流行性出血热等的主要宿主(杨光荣等,1989)。浙江的黄胸鼠是鼠疫、恙虫病、钩端螺旋体、鼠型斑疹伤寒、流行性出血热和血吸虫病病原体的贮存宿主之一(朱家贤,1989)。在陕西,黄胸鼠是流行性出血热与钩端螺旋体病的传播者(王廷正等,1993)。吴光华(1982)将黄胸鼠列为与鼠疫、钩端螺旋体病、恙虫病、蜱传回归热、鼠咬热、血吸虫病、肠道传染病的传播有关的鼠种。另外,假结核、Q热、弓浆虫病、沙门氏杆菌感染等(史先春等,1991)也与黄胸鼠有联系。

S8.白腹鼠属(Nivivente)

原为属鼠的一个亚属。体中型,体长110~198 mm。耳几乎裸露,其后缘内侧无三角辨。后足足底有肉垫,足长多小于40 mm,第一趾爪不扁,不能与其余的趾相对峙;前后足第五趾超出第二和第三趾分离处。后体腹面纯白色。头骨略显细长,吻较长,眶上嵴发达,延伸至顶间骨处则不太明显。门齿孔不宽,向后延伸达M1前缘的联接线,左右鼻骨在中线不愈合。听泡小而低平,长不超过体长的16%;翼窝几乎平扁,不为1大孔穿通。翼间窝宽等于或比腭桥宽,腭桥后缘约与M3后缘在同一水平线上。上门齿从侧面看内方无缺刻。上臼齿咀嚼面横嵴上的齿突明显,M1和M2内侧各有2个齿突,M3比M2短小。全世界有15种,分布在我国的7种,在宁夏仅有3种。

宁夏属鼠分种检索表

1.体无刺状毛,腹面纯白色;体较大,顶间骨前后较长,约为其左右宽的46.8%,眶上嵴发达………………………………………………………………………………………安氏白腹鼠(Niviventer andersoni)体有刺状毛,体腹面白色,有时略带淡黄色………………………………………………………………2

2.门也孔很短,后端远离M1基部前缘水平……………………………………社鼠(Niviventer niviventer)门齿孔较长,后端达M1基部前缘水平;体背面黄褐色,毛较针毛柔软,冬季无刺毛,足背暗褐色,尾端通常白色……………………………………………………………………北社鼠(Niviventer confucianus)

Z11.社鼠(Niviventer niviventer Hodgson,1836)

社鼠别名白尾巴鼠、硫黄腹鼠、刺毛灰鼠、山鼠、白肚鼠等。原归属鼠。

【鉴别特征】属中型鼠类,身体细长,尾长大于体长。夏毛中刺状针毛较多,背毛棕褐色调较深;冬毛中刺状针毛较少,背毛略显棕黄色(图2-46)。

●形态特征社鼠属中型鼠类,尾长大于体长,约为体长的120%~125%,外形与针毛鼠极为相似,但耳壳较针毛鼠大而薄,向前拉能遮住眼部,尾末端1/4~1/3处多数为白色。背毛棕褐色或略带棕黄色调,毛基灰色,毛尖棕黄色。背毛中有部分刺状针毛,针毛基部灰白色,毛尖褐色,夏毛中刺状针毛较多,背毛棕褐色调较深,冬毛中刺状针毛较少,故背毛略显棕黄色。在背毛中除针毛外还有少量褐色长毛,越靠近背中央及臀部,褐色长毛越多。背腹交界的两侧由于刺状针毛和褐色长毛较少,故两侧棕黄色调较深。腹毛乳白色或牙黄色,愈老年个体,牙黄色调愈深。背腹毛在体侧分界线极为明显。尾双色,背面棕褐色,腹面白色(图2-46)。前足背面白色,后足背面棕褐色。幼体背毛深灰色,腹毛洁白。

图2-46 社鼠(N.niviventer)形态

●头骨特征社鼠头骨略显细长,吻较长,眶上嵴发达,延伸至顶间骨处则不太明显。门齿孔较宽,向后延伸达M1前缘的联接线,听泡小而低平。M1最大,其第1横嵴外侧齿突退化,第2横嵴正常,第3横嵴只有中间齿突发达,内、外侧齿突均不明显。M2第1横嵴仅有内齿突,第2横嵴正常,第3横嵴中齿突发达,内外齿突不明显。M3齿最小,小不足M1的一半,咀嚼面愈合成一个椭圆形的齿环(图2-47)。

图2-47 社鼠头骨

【亚种及分布】社鼠在国外分布于不丹、印度、尼泊尔。国内分布于山东、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、湖北、湖南、四川、云南、广东、广西以及东南沿海等地。G.Allen(1940)认为该种有4个亚种,但有些学者认为有7个亚种。其中,海南亚种(N.n.lotipes G.Allen,1926)在我国分布于海南等地,模式产地在海南那大。台湾亚种(N.n.culturatus,Thomas,1917)分布于我国的台湾岛,模式产地在台湾阿里山。缅甸亚种(N.n.mentosus Thomas,1916)在我国分布于西藏,其模式产地在缅甸亲敦江上游次提。我国其他地区分布的是指明亚种(N.n.niviventer Hodgson,1836)。该鼠在宁夏分布于原州区、泾源县的六盘山山地和银川市、贺兰县、平罗县的贺兰山山地,是贺兰山海拔1 600 m以上林地的优势种(图2-48)。

图2-48 宁夏社鼠分布

【发生规律】社鼠是山区常见的野鼠,主要栖息于丘陵树林、竹林、茅草丛、荆棘丛生的灌木丛或近田园、杂草间、山洞石隙、岩石缝和溪流水沟茅草中,山区丘陵梯田及杂草丛生的田埂也能见到。

洞穴构造较简单,主要由洞口、主道、粮仓、厕所和巢室组成。洞口一般圆形,直径3.5~5.5 cm。主道弯曲向下延伸,与地面垂直深度60~80 cm,共有4个分支,第1分支距地表10~20 cm,为休息室;第2分支离地表15~20 cm,叉道较长,15~20 cm处,是第1贮粮仓库,仓库纵长22 cm、横宽4 cm,呈鸭蛋形;第3分支离地表25~35 cm,在第1仓库对侧,是第2仓库,较第1个略小;巢室距地表深度65~85 cm,纵长10~20 cm、横宽35~40 cm,呈鸭梨形,巢材有树叶、麦秸、干草等;在巢室上部叉道有厕所,横截面直径为3.5~4.0 cm。社鼠春夏多在树上构筑巢穴。巢距地面高度约为0.5~3.0 cm,椭圆形,长20~28 cm,宽11~22 cm,穴深3~8 cm。巢穴主要建在主干分叉处,由树叶筑成。穴内有苹果、柏子、巢粪等。社鼠善于攀爬,行动敏捷,以夜间活动为主,白天无人时也外出活动,当听到人声后立即逃匿。社鼠即使在作物成熟季节,也未见有明显的迁移活动,在冬季野外食物缺乏情况下,少数个体会迁入室内。每年产3~4胎,每胎产鼠4~5仔。

在宁夏贺兰山海拔1 600 m以上,社鼠为优势种,捕获量占整个地面上捕获总量的51.7%左右,远大于大林姬鼠、小家鼠和黑线仓鼠的捕获量,三者捕获量占比依次为27.6%、13.8%和3.5%(秦长育,1991;王香亭等,1997;施银柱等;1981)。在宁南六盘山山区,社鼠数量相对较少,捕获量占地面上捕获量的8.3%左右,明显低于大林姬鼠的10.3%~41.3%,也低于黑线姬鼠的6.7%~27.2%和洮州绒鼠4.0%~28.9%;但高于长尾仓鼠的0.6%~2.0%,林跳鼠的3.4%~4.1%(秦长育。1991;李继光,2002)。

【危害特征】食性杂。盗食农作物及林木种子、坚果,啃食作物青苗和林木幼苗、幼树和嫩叶;也取食或少量昆虫;还能攀高吃玉米棒、葵花籽、芝麻粒和棉籽等;冬春季也啃食林木根基部树皮。属典型的森林类型,也是主要的种食害鼠。

Z12.北社鼠(Niviventer confucianus Hodgson,1871)

北社鼠别名硫黄腹鼠、白尾鼠、刺毛灰鼠、社鼠等。原归鼠属(Rattus)。

【鉴别特征】体型中等,身体细长。尾长超过或等于体长,尾端白色。耳大而薄,向前折能达眼部前缘。毛较软,夏毛杂有刺状毛,但没有针毛鼠的多;冬毛柔软或杂有刺状毛(图2-49)。

●形态鉴别

测量指标/mm体重65~150 g。体长92~167,尾长105~206,后足长21~30,耳长16~30。

形态特征体背面黄褐色到鲜锈色,杂以黑色,背部中央尤深。头、颈两侧及体侧黄褐色调较为鲜淡;耳背面密生黑棕色细毛,整个耳呈黑棕色。体腹面纯白色略带淡硫磺色;体侧与体腹面毛色界限分明;前后足背面白色;前足掌垫4枚,趾垫5枚,后足掌垫5枚。尾背面黑色,腹面白色,尾端毛较长,通常呈白色(图2-49)。乳头胸部和鼠鼷部各2对。

图2-49 北社鼠(N.confucianus)形态

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长29.9~39.4,颅基长26.8~37.2,颅高10.3~13.0,腭长16.8~22.5,颧宽14.3~16.6,乳突宽12.1~15.3(多为13.0~14.0),眶间宽4.7~6.0,后头宽10.9~13.3,鼻骨长12.1~18.6,听泡长4.4~6.0,上颊齿列长5.1~6.0,下颊齿列长5.1~6.4,门齿孔长4.7~7.3。

头骨特征头骨与针毛鼠的头骨极为相似;颅骨狭长。吻细长,约为颅长的1/3。鼻骨甚长,约为颅长的38.8%,其前端超出前颌骨和上门齿前缘,其后端略超出前颌骨后端或略为被前颌骨后端所超出或约在同一水平线上。颧弓纤细,颧宽为颅长的37.7%~44.7%。眶间狭窄,宽约为颅长的13.9%~15.0%。眶上嵴很发达。脑盒不大。颅顶宽而低平。门齿孔后端几乎达M1前缘基部水平。腭骨后缘接近平直。听泡较小,长约为颅长的14.6%~15.1%。M1较大,M3较小,其长小于M1的1/2。M1咀嚼面,前内侧齿突向后弯曲;M2咀嚼面前外侧齿突退化;M3整个咀嚼面愈合成为一个椭圆形的齿突(图2-50)。

图2-50 北社鼠头骨

【亚种及分布】北社鼠国内分布于云南、四川、贵州、广西、广东、海南岛、福建、台湾、浙江、江苏、山东、安徽、江西、湖南、湖北、河南、河北、辽宁、吉林、陕西、山西、甘肃、宁夏和西藏。国外分布于印度、尼泊尔、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、马来亚以及印尼的苏门答腊、爪哇和加里曼丹。记载有15个亚种,我国有10个亚种。其中,河北亚种(N.c.chiliensis Thomas,1917)也称东陵亚种,分布于河北东北部及辽宁西南部,河南和内蒙古部分地区也有分布,模式产地在河北兴隆。指名亚种(N.c.confucianus Milne-Edwards,1871)分布于四川、贵州、云南西北和东北部、湖南、湖北南部、江西、广西北部、广东北部、福建和浙江等地。该物种的模式产地在四川宝兴。闹牛亚种(N.c.naoniuensis Zhang et Zhao,1984)仅分布于吉林,模式产地在吉林洮安县。山东亚种(N.c.sacer Thomas,1908)分布于山东、河南、湖北北部、江苏、河北南部、山西、陕西和甘肃东部等地,模式产地在山东烟台。玉树亚种(N.c.yushuensis Wang et Zheng,1981)分布于青海、四川等地。该物种的模式产地在青海玉树。海南亚种(R.c.lotipes)分布于海南岛。台湾亚种(R.c.culturatus)分布于台湾。西藏亚种(R.c.mentosus Feng 1986)分布于西藏东南隅及雅鲁藏布江下游。雅江亚种(N.c.yajiangensis Deng&Wang,2000)仅分布于四川西部雅砻江与大渡河之间的高原,海拔3 100 m左右。本新亚种以大渡河与东部的指名亚种相隔离,西部凭雅砻江、金沙江与玉树亚种及西藏亚种隔离,南北借高山峡谷、雪山草地等地貌与山东亚种及其他亚种相隔离。德钦亚种(N.c.deqinensis Deng &Wang,2000)仅分布于滇西北角的德钦县,海拔2 900 m左右;此地东西面分别为金沙江和澜沧江,与其他社鼠亚种有着显著的地理隔离。在宁夏,北社鼠主要分布在宁南六盘山区(图2-51)。

图2-51 宁夏北社鼠分布

【发生规律】北社鼠是山区常见的野鼠,主要栖息于丘陵树林、竹林、茅草丛、荆棘丛生的灌木丛或近田园、杂草间、山洞石隙、岩石缝和溪流水沟茅草中。山区丘陵梯田及杂草丛生的田埂也有一定数量。距山区林地近的村庄、场院和房屋内也能经常捕到。在贵州湄谭茶场社鼠占总鼠数的51.1%,为茶园鼠类优势种。茶园覆盖度不同,鼠类分布也不同,在覆盖度比较大的密植茶园,北社鼠数量远远超过其他鼠种,而在更新的老龄、幼龄非密植茶园,社鼠数量较少,次于黑线姬鼠数量。北社鼠主要在夜间和晨昏活动,白天也能见到,多出现在山腰和山麓;季节性迁移不明显,冬季食物缺乏时偶入村镇盗食。

●洞穴北社鼠往往在灌丛或荆棘丛中挖洞穴居。洞口2~3个,较为隐蔽。善于攀树,能以树叶在树上筑巢,巢距地面3~5 m。

●取食杂食性,主要以植物为食,常以各种坚果、灌木野果、草籽和玉米、花生、甜薯等为食,数量多时,危害农作物。有时也吃些山野果、嫩叶和昆虫。在茶园活动的社鼠,除取食茶籽及嫩枝叶和茶花外,胃溶物中也常发现茶园蚧类、茶尺蠖幼虫和蛹、茶毛虫蛹和茶蓑蛾等昆虫残骸。

北社鼠对大米的日食量为7.30±1.53 g/只,59.06±15.12 g/kg;对花生的为4.15±0.58 g/只,82.95±6.3 g/kg。日均饮水量为6.92±1.56 ml/只,51.16±24.47 ml/kg。取食大米日均摄入能为1101.12±82.04 kJ/kg,取食花生为1037.74±89.25 kJ/kg(胡一中等,1998)。

●繁殖在南方如海南岛全年皆能繁殖,在福建北部春末夏初为繁殖高峰。每胎1~9仔,通常4~6仔。在浙江,2月就可捕到怀孕个体,4~5月和7~9月是繁殖盛期,年产2胎,胎仔数2~7只,平均4只。

●年龄组用两眼晶体干重/mg、体重/g、体长/mm、尾长/mm可将社鼠划分为4个年龄组(诸葛阳等,1989)。

幼年鼠晶体、体重、体长和尾长依次小于18、35、110和135。

亚成年鼠四种指标区间分别为18.1~26.0、35.1~50.0、11~12和136~155。

成年鼠各指标取值区间为26.1~34.0、50.1~80.0、126~150和156~180。

老年鼠各指标分别大于34、80、151和181。

●种群结构动态在浙江临安西天目山的北社鼠种群年龄组成,7月以前以越冬鼠为主,7月以后当年鼠占优势。幼年鼠在5月开始捕得,8月达到高峰,占50%,成为该月的优势组。亚成年鼠在7月、10~1月均占优势,12月的比例最高,达86.7%。2~5月成年鼠占优势,而以3月为高峰,达86.36%。老年鼠在6月所占的比例有所增加,而在10~12月和1~3月数量趋向减少。

●肥满度在金华北山北社鼠月平均肥满度(KWL)4~5月、7~9月和11~12月较大,以7~9月最高;2月是全年的最低点(鲍毅新等,2000)。北社鼠的繁殖盛期是在4~5月和7~9月(诸葛阳等,1989),肥满度的前两个高峰正好与之相符,此期较高的肥满度有利于种群的繁殖活动。6月和10月平均肥满度出现低谷是由于社鼠繁殖活动消耗了体内大量的能量所致。11~12月平均肥满度的升高为越冬做好了准备,由于冬季气温低,食物来源少,较高的肥满度有利于抵抗冬季的不良环境条件。2月份正是冬末初春之季,北社鼠经过一个冬天之后,体能消耗大,使肥满度下降到全年的最低点。2月之后,肥满度开始回升,以利进行春季的繁殖活动。临安西天目山、金华北山和舟山海岛的雌性社鼠肥满度3月、6月和10月为高峰,以6~7月为最高;雄性在3月、6月和11月出现高峰,以11月为最高(高枫等,1996)。

肥满度(Y)与气温(X)的回归方程:Y=3.8310+0.0333X(r=0.5939,p<0.05)

肥满度与地下30 cm土层温度的回归方程:Y=3.6101+0.0409X(r=0.6332,p<0.05)

肥满度与降雨量的回归方程:Y=4.7829-2.2328X(r=-0.6214,p<0.05)

气候因子主要通过影响鼠类生存环境的食物和隐蔽等条件,使鼠类的生活和行为发生变化,从而影响了鼠类的肥满度。当气候适宜时,食物资源丰富,北社鼠的存活状况良好;当气候因子不利时,伴随着食物等条件的恶化,其生存质量也随之下降。北社鼠能通过各种生理和行为的调节来适应温度的变化,对温度具有较强的耐受性,但对降雨量的调节与适应能力要弱得多。

【危害特征】对山区农作物和林业有一定危害,传播钩端螺旋体病,在浙江,又是恙虫病立克次体的主要宿主动物,其阳性率高达8.47%。

Z13.安氏白腹鼠(Niviventer andersoni(Thomas),1911)

安氏白腹鼠别名白腹巨鼠、台湾白腹鼠、白腹鼠、山老鼠、安氏鼠、刺鼠等。

【鉴别特征】体型中等,修长,形似社鼠。体通常具赤色密厚棘毛,腹毛纯白色;尾超过体长,上面黑棕,下面白色,有些个体尾端1/3~1/2为纯白色(图2-52)。

●形态鉴别

测量指标/mm体长145~192,尾长221~274,后足长34~37,耳长21~29。

形态特征体型较大,吻部尖细,耳大。口鼻及前额为灰黄色,颊部赭黄色,眼周为褐色,颈部赭色。体背面赤褐色或黄褐色;体腹面白色或淡黄白色;前足掌垫5枚,后足掌垫6枚;前后足足背灰褐色;尾背暗褐色,尾基部腹面灰黑色,其余部分白色,尾端部1/4~1/2白色,尾毛较短,稀疏,鳞环明显。体上刺毛有季节性脱落现象(图2-52)。

图2-52 安氏白腹鼠(N.andersoni)形态

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长41.9~45.2,颅基长39.0~42.3,颅高13.3~14.3,颧宽18.8~20.4,后头宽18.8~20.1,腭长24.9~26.4,乳突宽12.7~18,眶间宽5.5~6.0,鼻骨长14.5~19.0,上颊齿列长6.7~7.5,下颊齿列长6.6~7.5,门齿孔长7.4~9.3,听泡长5.5~6.0。

图2-53 安氏白腹鼠头骨

头骨特征颅骨呈长椭圆形;吻相当长,约为颅长的32%;鼻骨长,后端狭尖,略超出前颌骨后端;眶上嵴发达,延伸至顶骨;门齿孔很短,其后端远离第1上臼齿基部前缘水平线;腭骨后缘约与第3上臼齿后缘在同一水平线上。听泡小,长约为颅骨长的13%(图2-53)。

【亚种及分布】国内分布于台湾、云南、四川、贵州、江西、广西、浙江、西藏、陕西(宁强、南郑、汉中、镇巴、宁陕、安康、平利、镇平)、甘肃及宁夏(六盘山)等;国外分布于缅甸北部。在宁夏,该鼠与北社鼠同域分布,主要分布在泾源县六盘山林地区。局部数量较高,常侵入农户,是重要的卫生害鼠,可传播钩端螺旋体病。

【发生规律】主要栖息于亚热带山地林区,常见于阔叶林、针阔叶混交林地带,或林木稀疏面靠近山坡农田的草地。喜栖居近水沟的灌丛中,但数量很少。以采食植物的茎、叶等绿色部分为主,夏季也取食鲜果和少量昆虫。在宁夏泾源冶家村与北社鼠同时出现,但多在农户院落活动,啃食玉米、蚕豆等。在四川5~7月雌鼠怀孕率为41%,每胎多产4~5仔。

【危害特征】啃食玉米,蚕豆等,也啃食苗木根基部树皮。

K 3.仓鼠科(C ircetidae)

仓鼠科是哺乳动物中最大的科,现存种类超过600种,化石种类也不少。亚科的划分争议比较大。仓鼠科以新北界种类最多,其中南美洲所有的鼠型亚目种类均属此类,其次是欧亚大陆北部,是欧亚大陆北部的主要鼠类。在非洲大陆和马达加斯加也有分布,并且是马达加斯加仅有的啮齿类,而在鼠科的分布中心亚洲东南部和大洋洲却没有分布。现分为棉鼠亚科(Sigmodontinae)、仓鼠亚科(Cricetinae)、马岛鼠亚科(Nesomyinae)、冠鼠亚科(Lophiomyinae)、田鼠亚科(Microtiniae,也称 亚科或水田鼠亚科(Arvicolinae))和沙鼠亚科(Gerbillidae)等6个亚科,有116属607种。其中,棉鼠亚科种类最多,有74属,377种,占仓鼠科种类总数的62.11 %(Musser and Carleton,2005)。我国有仓鼠亚科、田鼠亚科和沙鼠亚科等3个亚科,18属63种。其中,田鼠亚科种类最多,有9属45种,占我国仓鼠科种类的71.43%,为绝对的优势种群。宁夏有3亚科,9属13种。其中,黑线仓鼠、子午沙鼠和长爪沙鼠分布较广,局部危害较重。东方田鼠主要分布在银川平原(州)危害区,是该区的主要农林害鼠。洮州绒鼠和根田鼠,仅分布于六盘山山地(州)危害区,数量极少,不造成危害。

亚科或水田鼠亚科(Arvicolinae))和沙鼠亚科(Gerbillidae)等6个亚科,有116属607种。其中,棉鼠亚科种类最多,有74属,377种,占仓鼠科种类总数的62.11 %(Musser and Carleton,2005)。我国有仓鼠亚科、田鼠亚科和沙鼠亚科等3个亚科,18属63种。其中,田鼠亚科种类最多,有9属45种,占我国仓鼠科种类的71.43%,为绝对的优势种群。宁夏有3亚科,9属13种。其中,黑线仓鼠、子午沙鼠和长爪沙鼠分布较广,局部危害较重。东方田鼠主要分布在银川平原(州)危害区,是该区的主要农林害鼠。洮州绒鼠和根田鼠,仅分布于六盘山山地(州)危害区,数量极少,不造成危害。

中国仓鼠科亚科检索表

1.臼齿咀嚼面上有明显的齿突。大多数具有颊囊……………………………………仓鼠亚科(Cricetinae)臼齿咀嚼面上是平的。无颊囊……………………………………………………………………………2

2.尾长不超过体长的1/2,大多数种类的门齿前面无纵沟,臼齿咀嚼面齿突形成左右交错的三角形……………………………………………………………………………………………田鼠亚科(Microtinae)尾长超过体长之半。门齿前面有1~2条纵沟,臼齿咀嚼面齿突形成菱形的齿环………………………………………………………………………………………………………………沙鼠亚科(Gerbillinae)

YK4.仓鼠亚科(Cricetinae)

过去该亚科的种类较多,除欧亚大陆种类外,还包括南、北美洲的种类,有近60属350多种(Ellerman,1941)。近期的研究主张将新北界(西半球)仓鼠归为西方鼠亚科(Miller and Gidley,1918;Ellerman,1941;Corbet,1991);也有人将新北界南美的仓鼠归为棉鼠亚科(Miller and Gidley,1918;Anderson,1941);Ellerman(1941)将分布在中亚(阿富汗、伊朗、巴基斯坦西部、叙利亚西南部和土库曼南部北部)的仓鼠归为长尾仓鼠亚科;Vorontsov(1966)将分布于非洲白尾匙鼠(Mystromys albicaudatus)独立成白尾匙鼠亚科(Mystromyinae),也有人将白尾匙鼠归入马岛鼠亚科。

现该亚科仅包括古北界(东半球)仓鼠类(Cricetines,hamsters),是仓鼠科一个最小的亚科,约有7属18种(Musser and Carleton,2005)。其中,短尾仓鼠属(Allocricetulus)2种,甘肃仓鼠属(Cansumys)1种,仓鼠属(Cricetulus)6种,原仓鼠属(Cricetus)1种,金仓鼠属(Mesocricetus)4种,毛足鼠属(Phodopus)3种,大仓鼠属(Tscherskia)1种。短尾仓鼠属和大仓鼠属有时也被划归仓鼠属,而甘肃仓鼠(Cansumys canus)也常划归大仓鼠属或作为大仓鼠的1个亚种(Argyropulo,1933;Carleton and Musser,1984)。该亚科种类的下颌结构进化程度较高,属低冠齿。主要分布于亚洲,少数分布于欧洲,其中不少种比较适应干旱地区的生活。典型的仓鼠亚科种类体型肥胖,尾短,其中原分布于中东地区的金仓鼠(Mesocicetus auratus)被广泛作为宠物来饲养,被称为“金丝熊”。

中国现有6属,11种。其中,短尾仓鼠属(Allocricetulus)2种,仓鼠属(Cricetulus)4种,甘肃仓鼠属(Cansumys)1种,大仓鼠属(Tscherskia)1种,原仓鼠属(Cricetus)1种,毛足鼠属(Phodopus)2种。《中国动物志兽纲第六卷啮齿目(下)仓鼠科》把仓鼠分为3属、9种。即,原仓鼠属1种、仓鼠属6种、毛足鼠属2种。有学者把短尾仓鼠属和大仓鼠属划为仓鼠属的亚属,将甘肃仓鼠归为大仓鼠的亚种(罗泽珣等,2000)。作者认为,大仓鼠属应该保留。该亚科在国内主要分布在长江以北,个别种类分布在长江以南。宁夏有3属6种。

宁夏仓鼠亚科分属检索表

1.后足掌有白色密毛,掌垫不显。尾长短与后足长…………………………………毛足鼠属(Phodopus)后足掌裸露,掌垫明显。尾长超过后足长。体型较大…………………………………………………2

2.体形较大,尾长超过体长的1/2,但远不及体长的2/3。成体头骨具发达的眶上嵴………………………………………………………………………………………………………………大仓鼠属(Tscherskia)体形较小,尾长一般不超过体长的1/2,但显著超过后足长。头骨眶上嵴不发达,顶间骨正常…………………………………………………………………………………………………仓鼠属(Cricetulus)

S9.毛足鼠属(Phodopus)

体小(65~110 mm),头部吻部较短,眼大,耳小,有颊囊。后足短宽,前后足足底被以密毛,其肉垫不发达或完全退化。前足第1趾具钝甲,其余4趾均具爪,后足第5趾略短于第4趾。尾长不及后足长。毛色多为灰色、灰褐或沙褐色。门齿唇面覆以光滑而坚硬的珐琅质,磨损后始终呈锐利的凿状。M1和M2齿尖排成二纵列或形成交错排列的三棱体;臼齿齿突瘤状,排成两纵列,左右齿突不相对或近乎相对。听泡较发达。全世界有3种,分布在我国的是小毛足鼠[Phodopus roborovskii(Satunin),1903]和黑线毛足鼠(P.sungorus Pallas,1773)2种。分布在宁夏的仅有小毛足鼠1种。

毛足鼠属种类为典型的荒漠类型。主要栖息于荒漠、半荒漠及干草原的植被稀疏的沙丘地带,或沙丘间的灌丛,干枯的河床沿岸等处,农田中亦有发现。多在夜间活动,傍晚和黎明活动最频繁。穴居。食量小,有贮食习性。杂食性,主要取食植物的根、茎、叶、种子、花卉、谷物、坚果、水果,也吃昆虫(特别是甲虫)和软体动物,也啃食林木树皮。有时动物性食物与植物性食物比例几近相等。不冬眠,冬季也较频繁活动。主要依赖于气味,利用尿液和粪便来识别领地。每年3~9月繁殖,部分最迟可达10月,4~6月为繁殖盛期,妊娠期2~3周,年产2~5胎,胎产4~8仔。

Z14.小毛足鼠(Phodopus roborovskii(Satunin),1903)

小毛足鼠别名荒漠毛蹠鼠、毛足鼠、小白鼠、豆鼠、米仓等,属典型的荒漠种类。

【鉴别特征】小毛足鼠是仓鼠科中体型较小的种类,尾甚短,其长稍长于后足。前后足掌均被白色密毛。体背无黑色条纹(图2-54)。

●形态鉴别

测量指标/mm体重10~33g。体长55~100,耳长10~16,后足长7~15,尾长3~15。

图2-54 小毛足鼠(P.roborovskii)形态

形态特征体型小,眼较大;耳大而长圆,耳长与后足长近相等。四肢短小,一般仅微长于被毛之外。尾甚短,微露于被毛之外,其长不超过后足长。足掌全部被以白色密毛,足垫大部退化。体背淡灰驼色或灰驼色。头背部色较深,体背之臀部颜色较淡,呈浅淡的驼色,至尾上部接近白色。背毛基黑灰色,中段为浅淡的白色,向毛尖灰驼色渐加深。多数背毛毛端部为浅驼色,少数毛端黄色;杂有稀疏的长于其他体毛的黑色长毛,在臀部较为明显。眼后上方与耳之间具一明显的白色毛斑。白斑之后,耳外侧前方具一块略呈灰色的毛区。耳廓内部被稀疏的白毛,耳背面上方毛黑色,下方黄白色,耳背面基部纯白色。腹面纯白色,在体侧的大部亦为白色。白色腹毛与背毛的灰驼色分界明显。一般较平直,但在前肢和后肢部位的背毛灰驼色向下延伸,使前肢的前后呈明显的白色斑。四肢纯白色,前后足的背面均被白毛。蹠部具白色短的密毛。前足拇指处裸露,掌垫大而明显(图2-54)。

●头骨鉴别

测量指标/mm颅长20.8~25.9,颅基长18.9~24.4,鼻骨长7.2~9.8,腭长8.4~9.9,颧宽11.1~14.1,眶间宽3.3~4.3,后头宽8.5~10.9,齿隙长5.0~6.8,听泡长3.7~5.0,听泡宽2.2~3.4,上齿列长3.1~3.9,下齿列长2.6~3.9。

头骨特征头骨较狭长,背面稍隆起,最高处在顶骨前部,而不同于黑线毛足鼠最高处在额骨部位,因而使头骨上缘显低平。吻部尖,较黑线毛足鼠短。鼻骨前端略向上平伸。鼻骨近长方形,而后端略窄。额骨平宽,额骨前部的眶上嵴较明显。顶骨稍隆起。顶间骨发达,呈三角形。枕骨向后突出。颧弓不特别外张,略宽于脑颅,平行向下后方延伸。门齿孔较短小。腭孔较宽,其后缘不达M1水平线。听泡小而低平,其前内角向前生成小管状,达翼骨突起的后方。听泡间距离大于翼骨间距离。齿骨的冠状突,角突较黑线毛足鼠不明显。头骨吻部较短,脑颅圆鼓。听泡低而小,其前端呈长管状。上颌骨颧弓突起略陡直向外伸张;颧弓之最大宽度位于上颌骨颧弓突起与颧骨的结合部。上门齿较细小,两门齿基部靠近成一直缝。M1有3对间距基本相等的齿突。M2具2对齿突,M3较小,有2对齿突,第2对齿突小,且相互靠近。

【亚种及分布】小毛足鼠主要分布在我国,见于吉林、辽宁、山西、陕西、甘肃、内蒙古、宁夏、青海和新疆等地;蒙古也有分布。没有亚种分化。宁夏境内,小毛足鼠分布于中卫市、同心县、海原县及其以北地区,主要栖息于荒漠、半荒漠和植被稀疏的沙丘边缘,也就是说,小毛足鼠主要分布在宁中北部半荒漠平原危害大区和宁西北部贺兰山与荒漠危害大区,其中以宁中北部半荒漠平原危害大区的宁中缓坡丘陵半荒漠危害区数量较高(图2-55)。

图2-55 宁夏小毛足鼠分布

【发生规律】小毛足鼠分布于沙质荒漠和半荒漠地带。在新疆,栖息地可从塔里木荒漠平原上升至海拔3 000~3 200 m的昆仑山山地河滩河谷中小片风积砂地。在北疆北部主要栖息在荒模平原或山前半荒漠中植被稀疏的沙丘边缘或丘间灌丛中。此外,在石砾半荒漠中也有发现。栖息密度不高,夹日法捕获率1%~2%。

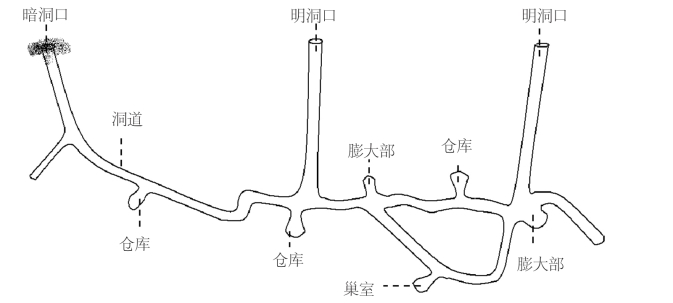

●洞穴小毛足鼠主要栖息在植被稀疏的沙丘灌丛中及农田旁的土坡处。在新疆,小毛足鼠通常在富含沙质的土墩上挖洞,洞道不深,一般不超过90 cm。洞口圆形,直径一般约4 cm,洞口敞开,周围无松土。整个洞系仅有1个洞口,1个巢室,但有2、3个粮仓。巢室内被1个球形而侧面开口的窝所占据,直径约8 cm,用植物细茎构成,内有棉絮、马鬃及羊毛等,窝底常垫有较多的枯枝。在内蒙古浑善达克沙地,小毛足鼠的洞口一般在沙丘的中上部位,其中以阳坡居多,阴坡少见。小毛足鼠的洞口呈扁圆,水平方向略长,直径2.5~3.0 cm,竖直方向直径2.2~2.5 cm,通常分布在植被根丛下。小毛足鼠的洞道相对简单,迂回曲折,但很少有分支。仓库多食与巢室相连(图2-56)。

图2-56 小毛足鼠洞穴结构示意(仿German.svg,1929)

●食性在新疆,小毛足鼠主要以植物种子为食,也食昆虫等小型动物。所食植物种子有糜子、小麦、青稞、谷、粟、荞麦、蓖麻、豆、瓜、柠条和沙蒿籽。洞内常发现有食剩的鞘翅目和双翅目昆虫的残骸。有贮粮习性,总是将所发现的谷粒尽量贮入颊囊内带回洞中。

在内蒙古浑善达克,小毛足鼠具有一定的攀缘技能,能够爬上植株采集植物种子,并主要以植物种子为食,食物中虫类食物所占的比例为10%~20%。小毛足鼠在受到惊吓时会吐出一些颊囊中的食物。由于冬季环境条件和食物条件恶劣,小毛足鼠在秋季开始贮存食物,其颊囊最多携带100多颗植物种子回巢。

●活动小毛足鼠性情温顺、行动敏捷、善于奔跑。多夜间活动,但傍晚和黎明时活动最为频繁。活动范围较小,距洞口一般不超过50 m。从傍晚开始出洞觅食,至黎明前归洞。在内蒙古浑善达克质地疏松的沙丘,小毛足鼠的爬行活动可在地表留下清晰的足迹或拖痕,足迹或拖痕可以延伸很长的距离。不冬眠,冬季也较频繁活动,在-20℃严寒低温下的冬季早晨,雪地上仍可见其足迹。

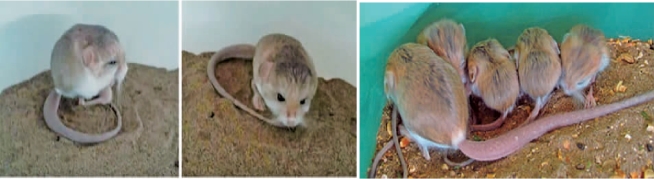

●繁殖在陕西榆林,每年2月底、3月初开始繁殖。繁殖盛期从初夏到初秋,此时,可捕到较多的孕鼠和幼鼠。每胎3~6仔,尤以4仔居多。孕期20~32 d。幼鼠当年可参与繁殖。在内蒙古浑善达克,小毛足鼠繁殖期为4~10月,胎产3~10仔。初生仔鼠全身裸露,无被毛,通体肉红色,眼无视觉功能,有短距离的爬行能力,能发出短促的“吱-吱”的叫声。在宁夏中卫市,2016年9月30日捕捉到的一只怀孕小毛足鼠,怀胎5只。

●族群关系小毛足鼠的亲子两代亲和力较强,当幼鼠断奶并能独立取食之后,雌鼠常会带领所有的幼鼠一块出窝搜寻食物,传授生存技能。因此,在沙地设置陷阱捕鼠的时候,通常在不到20 m2的范围内,能够同时捕到1只母鼠和5、6只体形大小相当的仔鼠。

●种群动态小毛足鼠种群数量在不同地区和年份差别较大。种群数量高峰出现于夏秋两季。据中国辽宁省调查,小毛足鼠占捕鼠总量的61.53%,捕获率为8.08%;新疆资料显示,夹日法捕获率仅1%~2%;内蒙古巴彦淖尔盟的调查,百夹日捕获率为0.77%。2016年9月在宁夏中卫、平罗、盐池调查,夹日法捕获率分别为5.68%、3.21%和1.59%,仅次于当地五趾跳鼠和三趾跳鼠的捕获率。2018年7月30日,在宁夏灵武市白芨滩沙漠公园小毛足鼠和子午沙鼠的百夹捕获率均为15.0%,三趾跳鼠的为9.0%,小毛足鼠的捕获量占总捕获量的38.5%;14~15日在盐池王乐井乡狼子沟项目区捕获率1.5%,远小于达乌尔黄鼠的10.5%,但大于子午沙鼠和五趾跳鼠的1.0%与0.5%。2018年7月11日在白芨滩沙漠公园,小毛足鼠百夹捕获率为15.5%,而其他鼠的捕获率共计为3.5%,小毛足鼠是当时沙地地面鼠的绝对优势种。

S10.大仓鼠属(Tscherskia)

大仓鼠属是单种属,仅大仓鼠一种。

Z15.大仓鼠(Tscherskia triton De Winton,1899)

大仓鼠别名搬仓、搬仓鼠、灰仓鼠、大腮鼠、田鼠、齐氏鼠、棉榔头等。大仓鼠是仓鼠亚科体型最大的种类,也是我国北方主要的农田害鼠和主要的种食害鼠。

【鉴别特征】大仓鼠体型大,形似褐家鼠的幼鼠,但尾较短,其长度不超过体长的一半。有颊囊(图2-57)。

●形态特征为仓鼠属中体形最大的1种,成体长140~200 mm。耳短、圆形,有极窄的白色边缘。乳头4对。冬毛背面呈深灰色。体侧较浅,背部中央无黑色纵纹。腹部与四肢内侧均为白色。其中,下颏、前肢内侧和胸部中央为纯白色,其他部分的毛毛基灰色。耳的内外侧均被以很短的棕褐色毛。尾的背腹面均为暗色,尾尖白色。足背也为纯白色。夏毛稍暗,但沙黄色较明显;幼体近纯黑灰色(罗泽珣等,2000;韩崇选等,2005;图2-57)。

图2-57 大仓鼠(T.triton)形态

图2-58 大仓鼠头骨

●头骨特征头骨粗大,有明显的棱角。鼻骨狭长,前1/3处略膨大。眶间区较宽,眶上嵴明显(幼体例外),并向后延伸,经顶间骨的边缘与人字嵴相接。顶间骨甚大,几乎成方形。幼体人字嵴不明显。前颌骨两侧有上门齿齿根所形成的突起,从外侧可以清楚地看到门齿齿根伸至前颌骨与上颌骨的接缝处。上颌骨颧突下支形成较宽的板。颧骨甚细弱。门齿孔狭长,其末端不达于M1前缘。听泡隆起,其内角与翼骨突相接。听泡间的距离与翼骨间宽度相等。上下颌牙齿的结构与黑线仓鼠的牙齿相似,但M3的咀嚼面仅有3个齿突,其后方外侧的齿突极不明显。M3的齿突虽然有4个,但内侧的一个极小(罗泽珣等,2000;韩崇选等,2005;图2-58)。

【亚种及分布】大仓鼠主要分布在我国的海河平原、黄河平原、华北平原及黄土高原,见于东北、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、宁夏、山东、河南、安徽、江苏、浙江。其分布区己从北方扩展至长江以南。国外分布分布于俄罗斯乌苏里、蒙古和朝鲜等地。种及其种下分类争议较大,报道的有11个亚种。其中,指名亚种(T.t.triton De Winto,1899)在国内分布于安徽、河南、山东、江苏、山西南部、河北南部等地,模式产地在山东北部。甘肃亚种(T.t.canus G.Allen,1928)分布于甘肃和宁夏,模式产地在甘肃卓尼。也有学者将其定名为甘肃大仓鼠(Tscherskia canus(G.Allen 1928))。宁陕亚种(T.t.ningshaanensis Song,1985=T.t.nestor Song,1985)分布于陕西秦岭南坡,模式产地在陕西宁陕商南。太白亚种(T.t.collinus G.Allen,1925)也称秦岭亚种。分布于陕西南部、河南西北部、山西南部等地,模式产地在陕西太白山。东北亚种(T.t.fuscipes G.Allen,1925)分布于内蒙古东部、黑龙江、辽宁、河北北部、吉林等地,模式产地在北京。山西亚种(T.t.incanus Thomas,1908)分布于陕西北部、山西北部,模式产地在山西岢岚。另外,还有乌苏里亚种(T.t.albipes Ognev,1914)、内蒙古亚种(T.t.arenosus Mori,1939)、韩国亚种(T.t.bampensis Kishida,1929)、华中亚种(T.t.meihsienensis Ho,1935)和东北亚亚种(T.t.nestor Thomas,1907)。宁夏境内,大仓鼠分布在泾源县、隆德县、原州区、彭阳县、海原县、同心县、西吉县、银川市、灵武市等地的山地草原、森林草原和农田(图2-59)。年间数量变动较大,许多年份是泾源海拔1800m左右林区和农田的优势种。

图2-59 宁夏大仓鼠分布

【发生规律】大仓鼠喜居在干旱地区,如土壤疏松的耕地、离水较远和高于水源的农田、菜园、山坡、荒地等处,也有少数栖居在住宅和仓房内(张雨奇,1987)。

●洞穴大仓鼠洞穴多建在与农田毗邻的非耕作区。非耕作区洞系所占比例,平原区为46.05%~63.85%,丘陵区约为87.75%。从平原到丘陵,随着农田周围环境复杂化及非耕作区面积的增大,大仓鼠营穴比例也相应增大。在相同土质条件下,大仓鼠喜在花生地营穴,洞系密度约为25.06个/hm2。其次为大豆地、红薯地,洞系密度约为14.80个/hm2和7.5个/hm2。在相同作物条件下,不同土质的洞系密度也不相同。黏土约为23.09个/hm2,沙土约为17.74个/hm2,两合土约为15.87个/hm2。

除繁殖交配期外,大仓鼠雌雄独居,雌、雄洞穴相距不远,但在哺乳期幼鼠和雌鼠同居一穴。通常雌鼠洞穴比雄鼠的复杂,老龄鼠洞穴比幼鼠的复杂,繁殖期洞穴比非繁殖期的复杂,永久洞穴比临时的复杂,冬季洞穴比夏季的复杂(图2-60)。一个洞穴通常有明洞口(出入洞口)2~4个。明洞口圆形,直径4~6 cm,个别的达8~10 cm。洞壁光滑,垂直向下达20~140 cm,然后向两侧耕作层与非耕作层之间开凿隧道。明洞口一般建筑在稍高向阳处,无任何遮盖物。另外常有1~3个暗洞口(出土洞口),常倾斜于地面。暗洞口一般建在不显目的地方,洞口上方用浮土堵塞而形成较明显的圆形土丘,高于地表,临危打开。土丘直径18~25 cm,高10~15 cm。洞口有野草等物遮盖。大仓鼠多在暗洞口浮土下捕获,有时从此处逃跑。洞道与地表平行,位于耕作层与非耕作层之间(36~70 cm)。洞道纵横交错,互相串联,总长在212~1 496 cm之间,洞道直径小于洞口直径。洞道分支2~7个,盲洞1~2个。雌鼠洞道长而弯曲,分支也较多,总长达751.6 cm;雄鼠洞道比雌鼠洞道简单,长约382 cm。冬季,洞道深度增加,可达120 cm(沈兆昌等,1988)。

图2-60 大仓鼠的洞穴结构示意

巢室一般设在整个洞系的中央,距地面75~147 cm,比主洞道高出2~3 cm,此结构特点有利于排水以保持巢室干燥。一般每洞系具巢室1~3个,但只有一个是正常的,其余的往往是由于建材潮湿腐烂、发霉的弃巢。巢室多分为内外两层,外层接触土壤,建材粗糙,多为谷子、黍子、水稻、芦苇、小麦、杨树及柳树等叶组成;内层较精细,建材有芦苇花、莎草、茅草、狗尾草及破布、烂棉、鸟羽、马尾、纸屑等,内垫物有干玉米叶、棉花、杂草、地膜片等。一般地,雄巢大于雌巢。雄巢为碗状,高8~10 cm、深5~7 cm,内径8~10 cm、外径14~17 cm,重量为137~248 g。建材较粗糙,构造疏散。雌巢为盘状,高5~27cm、深3~5cm,内径6~9cm、外径12~15cm,重量为98~214 g。建材细致,构造密集。在巢内发现有蝇类、虱子、甲虫、苍耳籽、粪便等。

每洞系在巢室附近设有仓库1~3个,多者达5个。仓库均有盲支,大小不一,长、宽、高约为12 cm×8 cm×10 cm,离地面40~85 cm,高于主洞道。仓库内多有贮物,种类因季节而异。贮物重10~800 g,多者达800~1200 g。每洞穴一般有厕所1~2处,多在巢的附近,大小约为5cm×12cm。有的洞穴没有明显的厕所,就在巢旁排泄。

膨大部设置在洞道分支处,尚未发现任何物质。此处有明显的爪印,可能是其行动时作短暂停息或转身定向的地方。

●食性大仓鼠喜食作物种子,尤喜食高蛋白质、高脂肪的食物,如黄豆、黑豆、花生等,也食红薯、玉米、棉籽、苍耳籽、柏树籽、楝树籽、莎草根等。此外,还捕食小型鼠类、昆虫、蝼蛄等动物性食物。其食物中粮食种子约占60%。根、茎、叶、花、果实约占15%,动物约占25%。从春季至冬季,食物中作物种子所占比例逐渐上升。大仓鼠的食物取决于环境中的食物种类和丰富度。如坟地中,动物及草籽、树籽、根茎均多于农作物地,梨园中,梨籽的比例高于其他样地。孕鼠和哺乳期的鼠,动物性食物较多。

大仓鼠善于贮粮越冬,在1洞穴内一般贮粮250~7 000 g,平均3 400 g,甚至更多。贮粮种类有黄豆、花生、高粱、谷子、黍子、稻子、黑豆、小豆等。在菜园附近还有韭菜籽、菠菜籽、向日葵等。此外,还发现有白薯块、红枣核、苍耳籽等。贮存的粮食质量极高,几乎粒粒饱满。贮粮时,多以高粱、黍子存放一仓,谷子与稻谷存放一仓。同一仓内,最多存放3种食物,未发现将多种食物存放一仓或一仓内只存放一种食物的现象(王葆森,1983;韩崇选等,2000)。