基于生态足迹的生态补偿机制与标准。生态补偿源于生态系统服务功能价值理论,是对由于社会、经济活动造成的生态环境破坏行为进行处罚,对生态环境保护行为进行补偿的制度,旨在寻求人地关系协调发展。旅游者的旅游活动消耗了当地的自然资源,占用了当地居民的生态足迹,造成了环境资源利用的压力,对此理应向当地居民做出相应的生态补偿。......

2023-11-21

8.2.2.1 研究区域背景

九寨沟自然保护区位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县,地处103°46′~104°4′E,32°54′~33°19′N,保护区总面积64297.3hm2。因沟内有荷叶、树正、则查洼、盘亚、亚拉、尖盘、黑果、热西、郭都9个藏族寨子而得名。九寨沟以翠海、叠瀑、彩林、雪山和藏族民俗文化等原始和天然个性魅力,自1984年正式开放以来,已成为世界级成长性旅游目的地。九寨沟高质量的自然美景、人文景观、民情风俗和藏文化所形成的良好自然生态与文化环境对游客具有极强的吸引力。

九寨沟的沟内外居民利益差距显著,周边社区发展和保护区保护的矛盾比较突出。20世纪60年代以前,沟内藏民半农半牧,过着刀耕火种、自给自足的生活,1984年旅游开发后,为还原和保护九寨沟的原始自然风貌,九寨沟内居民停止耕种,还林还草,1998年沟内居民开始使用液化气,结束民用采伐,2001年保护区内全面禁止牧业活动。目前保护区内有居民238户、1117人,以从事旅游业为其主要经济来源,除管理局的正式职工外,从事的职业主要有环卫、导游、驾驶、林政、消防、巡山、餐饮服务等工作,还有部分出租服装、出售旅游工艺品等。经过多年的发展,保护区内居民的经济收入和文化生活水平得到了极大的发展和提高,1998年人均年纯收入4000元,2001年10000元,2002年14700元。沟内居民依靠保护区的发展而获得了巨大的经济收益,保护区与沟内居民已融为一体,沟内居民已成为保护区的保护者。但受益的主要是沟内居民以及离保护区较近和公路沿线的少数居民,而保护区外的社区比较贫困,人均年收入1100~1200元,不及保护区内居民的1/10,这种强烈的对比使周边社区发展和保护区保护的矛盾比较突出。保护区外的居民居住在比较偏远的山区,生产、生活环境差,除了传统的种植业和养殖业外,没有其他经济来源,他们对森林和其他生物多样性资源的依赖程度高,通过采药、采集野菜、放牧、少量的偷猎和伐薪,获取生活能源、物资和经济收入,这些活动对保护区具有潜在威胁。

九寨沟是国家自然保护区与世界自然遗产地,需要进行严格保护,但必须充分认识到当地居民对保护区的保护起着举足轻重的作用。例如,与保护区关系密切的漳扎镇居民共退耕还林还草774.272hm2,为保护区的持续发展做出了贡献,但除漳扎、彭丰、隆康等3个村以外,漳扎镇其他10个村的居民未能从九寨沟的旅游开发中获益,调查发现,他们保护九寨沟的积极性受到抑制。因此,保护区重视带动周边社区的经济发展,建立健全对周边居民进行生态补偿的机制,协调各方利益,是九寨沟取得社会经济发展和自然资源保护共同进步的关键。

8.2.2.2 研究方法与资料处理

(1)旅游生态足迹模型与测度方法。旅游活动是人类的一种生活方式,也是一种生态消费活动,其通过对旅游资源、旅游设施与旅游服务的占用、耗费与消费,从而对旅游地的生态系统产生深刻影响。依据生态足迹的理念,旅游生态足迹 (Touristic Ecological Footprint,TEF)可界定为:旅游地支持一定数量旅游者的旅游活动所需的生物生产性土地面积。由于旅游地所支持的人口包括当地居民与旅游者,两者都消费当地自然资源所提供的产品与服务,因此旅游者的旅游生态足迹通过与当地居民生态足迹的 “叠加”效应,共同对旅游地可持续发展产生影响与作用。定量测度旅游者与居民生态足迹的大小并进行效率差异比较,可以明晰旅游者与居民对当地环境资源影响与利用效益的差异性程度,为对居民进行生态补偿提供决策依据。

测度旅游地居民的生态足迹,应通过各种资源消耗的生物生产性面积计算、产量调整和等量化处理3个步骤,具体测度如下:

![]()

式中:pi为i种消费商品的平均生产能力;ci为i种商品的人均消费量;aai为人均i种交易商品折算的生物生产性土地面积;N 为人口数;ef 为人均生态足迹;EF 为总的生态足迹。

因此,可知生态足迹是一定区域人口数和人均物质消费的一个函数,表征为每种消费商品的生物生产性面积的总和。

由于旅游消费活动是一个连续的动态过程,贯穿于整个旅游活动之中,涉及游客在旅游过程中食、住、行、游、购、娱等各个方面,因此旅游生态足迹的测度是基于以下3个基本事实:①游客在旅行游览过程中,为了满足自身生理、心理和享受的需要而进行各种物质产品和服务的消费,同时产生旅游废弃物;②可以确定游客消费的绝大多数自然资源及其所产生的废弃物的数量;③这些自然资源和废弃物能转换成相应的生物生产性土地面积。根据旅游生态消费的特点,旅游生态足迹主要由旅游交通、住宿、餐饮、购物、娱乐、游览等6种旅游生态足迹类型组成,其概念测度如下:

![]()

式中:TEF 为总的旅游生态足迹;Ni为第i 种旅游生态足迹类型的游客人数;Ci为第i种旅游生态足迹类型产品的人均消费量;Pi为i 种旅游生态足迹类型产品的平均生产能力。

旅游生态足迹账户核算体系中,生物生产性土地根据生产力大小的差异可划分为化石能源地、可耕地、草地、林地、建成地和水域等六大基本类型。

(2)基于生态足迹的生态补偿机制与标准。生态补偿源于生态系统服务功能价值理论,是对由于社会、经济活动造成的生态环境破坏行为进行处罚,对生态环境保护行为进行补偿的制度,旨在寻求人地关系协调发展。保护区居民的退耕还林还草行为,一方面恢复了生态环境,增加了生态系统服务功能价值,尤其是生态系统的游憩功能价值;另一方面居民牺牲了享有公平利用自然资源的权利,人均耕地减少,就业安置、替代产业发展困难,收入减少,生活贫困,应该得到相应的补偿。旅游者的旅游活动消耗了当地的自然资源,占用了当地居民的生态足迹,造成了环境资源利用的压力,对此理应向当地居民做出相应的生态补偿。接下来从生态足迹的角度,比较旅游者与当地居民生态足迹的差异,评估旅游产业造成的生态环境压力以及居民退耕还林、退耕还草行为的生态环境保护价值,做出生态补偿的额度标准。具体标准的设定如下述。

1)以退耕还林还草居民的直接收益损失作为补偿的下限。以退耕还林还草居民的直接收益损失作为补偿的下限,是最低的补偿标准,也是对退耕还林还草居民利益的最低保障,低于此标准实际上是对居民利益的剥夺。由于居民的生态足迹效率综合反映了居民利用当地自然资源的能力与效益,因此,退耕还林还草居民的直接收益损失价值可由式 (8-3)确定:

![]()

式中:R 为居民的直接收益损失价值;Eef为居民生态足迹效率;S 为退耕还林还草的面积。

2)以退耕还林还草增加的游憩功能价值作为补偿的上限。以退耕还林还草增加的游憩功能价值作为补偿的上限,是最高的补偿标准,其前提是假定居民退耕还林还草的土地面积全部用于发展旅游业。居民退耕还林、还草的保护生态环境行为,在调节气候、保护生物多样性、文化科教、净化降污等方面发挥十分重要的作用,客观上增加了生态系统的服务功能价值,这些价值的现实表现为游憩功能价值的提高,游憩功能价值的实现或置换主要是通过发展旅游业。退耕还林还草的游憩功能价值应按式(8-4)计算,并可以此作为对居民进行生态补偿的上限。

![]()

式中:V 为游憩功能价值;ETef为旅游生态足迹效率;S 为退耕还林还草的面积。

3)以旅游者与当地居民的生态足迹效率之差,确定合理的补偿水平。由于旅游业发展与当地居民在利用自然资源的效益方面存在差异,一方面旅游生态足迹效率高于居民生态足迹效率是以挤占当地居民生态足迹为前提与基础;另一方面居民退耕还林还草所增加的游憩功能价值不可能通过旅游业得以全部置换。因此,可选择以旅游者与当地居民的生态足迹效率之差来确定合理的补偿水平如下:

![]()

式中:EC 为居民生态补偿价值;ETef为旅游生态足迹效率;Eef为居民生态足迹效率;S为退耕还林还草的面积;k为生态补偿调节系数。(www.chuimin.cn)

值得注意的是,k作为生态补偿调节系数,主要是由于生态补偿牵涉的面很广,需要国家、地方政府、旅游部门以及居民等的共同协作,要综合考虑各方的意愿,k 一般取值为1。

(3)资料来源及处理。旅游生态足迹计算所需数据分为三类。

1)基础数据包括:各类旅游交通、住宿、餐饮、娱乐、游览、购物等设施的总量及构成,能源消耗总量及构成,当地居民人均年生活消费食品类型、数量,各类生物生产性土地的当地当年生产力水平,游客总量及其消费总支出等。这些数据来源于四川省阿坝州九寨沟县统计年鉴以及九寨沟自然保护区、漳扎镇经济综合统计年报等。

2)调查数据包括:各类旅游交通、住宿、餐饮、娱乐、游览、购物等设施的面积,各类旅游设施的游客使用率,游客构成,游客消费构成,游客区际、区内平均旅行距离,游客交通工具选择,游客平均旅游天数等。调查对象包括九寨沟游客与当地各类旅游企事业单位。

3)标准数据包括:各种交通工具的单位平均距离的能源消耗量,世界单位化石燃料生产土地面积的平均发热量,均衡因子、产量因子等。数据来源于交通统计年鉴以及相关研究文献。

8.2.2.3 计算结果与分析

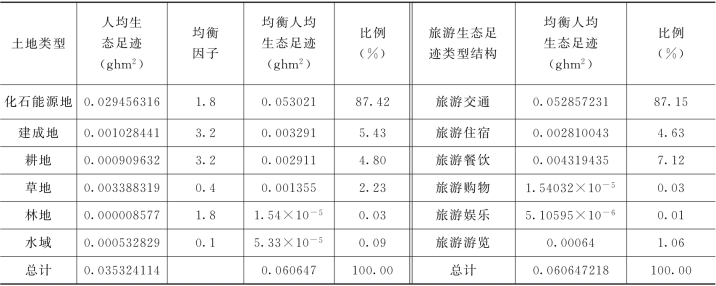

(1)九寨沟旅游者的旅游生态足迹。九寨沟自然保护区2002年共接待中外游客125万多人次,根据式 (8-2),2002年九寨沟旅游者的旅游生态足迹总值为7.6万ghm2,人均旅游生态足迹为0.061ghm2,具体见表8-2。

表8-2 2002年九寨沟旅游生态足迹及结构比较

1)旅游生态足迹的结构层次。从土地类型结构来看,其中化石能源地面积最大,占87.42%,受客源空间结构的影响,九寨沟游客中约10%乘坐飞机,平均旅行距离2000km,约90%选择铁路和公路交通,平均旅行距离1200km,能源消耗主要表现为铁路、公路以及航空交通的消耗。这一方面表明,旅游作为人类生活的一种方式,具有高耗能的特点,能源消耗所造成的空气、噪音等环境污染与能源资源压力对旅游目的地乃至全球的可持续发展产生重要影响;另一方面表明,充分利用现代科学技术有效降低旅游交通工具单位能源消耗,完善交通结构,优化客源市场空间结构等是有效降低化石能源地面积的重要途径。建成地、耕地面积其次,分别占5.43%和4.80%,主要是旅游交通、住宿、游览、餐饮所需。草地、林地、水域面积相对较小,分别占2.23%、0.03%、0.09%。

2)旅游生态足迹的空间扩散。由于旅游生态足迹测算的是维持游客的旅游活动所需的生物生产性土地面积,而游客来自不同的客源地,具有跨区域的流动性,旅游地为游客提供的产品和服务中除当地承担主要部分以外,还有一部分是通过 “进口贸易”,由旅游地以外的地区供给,故旅游生态足迹是旅游地及其以外地区共同承担的结果。这表明,一方面游客在旅游地的旅游活动对旅游地“输入”(占用本地)了生态足迹;另一方面,旅游地通过“进口贸易”对区外“输出”(占用区外)了生态足迹,这种“输入”与“输出”表明了旅游业发展所导致的生态影响与生态责任在不断进行区际转移,在空间上不断扩散,旅游活动的生态影响具有全球性。根据对九寨沟旅游者生态消费的旅游产品及服务的贸易额的调整分析,九寨沟旅游者的旅游生态足迹空间尺度的扩散影响,即旅游生态足迹的区内、区际以及全球的分割比例分别为72.18%、23.92%、3.90%。也就是说为了维持九寨沟游客的正常旅游活动,每位游客占用九寨沟地区的生态足迹0.0438ghm2,占用九寨沟区外生态足迹 (中国大陆境内)0.0145ghm2,占用全球生态足迹 (中国大陆以外)0.0024ghm2。

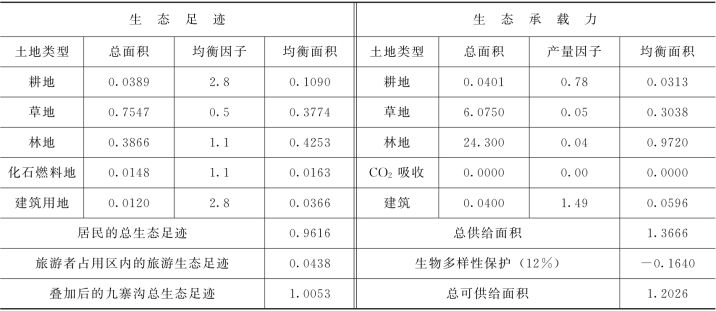

(2)九寨沟社区居民的生态足迹。九寨沟自然保护区周边与保护区关系密切的地区主要是漳扎镇、白河乡、马家乡以及松潘县、平武县等,其中漳扎镇是九寨沟最主要的旅游集散中心,测度的居民的生态足迹具有典型性,代表九寨沟地区居民对自然资源生态消费需求的一般水平。根据式 (8-1)与漳扎镇2002年度的社会经济统计资料,2002年漳扎镇居民的生态足迹总值为4123ghm2,人均生态足迹为0.9616ghm2,具体见表8-3。

表8-3 2002年九寨沟潭扎镇居民的生态足迹计算结果值 单位:ghm2

1)生态足迹的叠加分析。对于一个旅游地而言,其支持的地区人口包括地区常住人口和旅游者,两者均消费当地自然资源所提供的产品与服务,前者生存与发展所需的生物生产性土地面积,可称为“区域本底生态足迹”,后者称“旅游生态足迹”,旅游生态足迹通过与区域本底生态足迹的 “叠加”效应,共同对旅游地可持续发展产生影响与作用。2002年九寨沟地区居民的人均本底生态足迹为0.9616ghm2,叠加人均旅游生态足迹的区内分割部分0.0438ghm2,则总的人均生态足迹需求为1.0053ghm2,其中旅游生态足迹需求仅占4.36%。但应看到:①2002年,九寨沟共接待国内外游客125万人次,平均逗留1.8天,游客人次数是整个九寨沟县6.2万人的20.22倍、漳扎镇4288人的292.31倍,游客人天数是九寨沟县人口人天数的9.97%,漳扎镇人口人天数的1.44倍,对游客人均旅游生态足迹进行年度转化,其值为8.8817ghm2,是当地居民人均生态足迹的9.27倍;②由于游客总量较大,2002年游客总旅游生态足迹的区内分割部分为54866ghm2,是当地居民总生态足迹的13.31倍,占叠加后总的生态足迹需求58989ghm2的93.01%,随着旅游者的增多,其所占的比例将更大。

2)生态承载力与生态安全分析。由表8-2可见,九寨沟地区的人均生态承载力为1.2026ghm2,人均生态足迹需求为1.0053ghm2,生态盈余为0.1973ghm2,目前九寨沟地区处于可持续发展的生态安全状态。但应看到:①旅游者的大量涌入,不但增加了“旅游生态足迹”需求,同时通过旅游消费的 “示范效应”,引致当地居民的消费方式发生转变,增大“区域本底生态足迹”,未来旅游者、居民两个方面生态足迹需求的大幅攀升,将造成对九寨沟生态系统的强大压力;②九寨沟地区自然生态系统脆弱,自然环境条件差,耕地的产量因子为0.78,同时,由于保护区加大了保护力度,大面积的草地与林地对当地居民生态消费贡献的产量因子很小,仅分别为0.05、0.04,使得生态承载力计算结果值小。随着当地居民人口的增加,摆脱贫困、提高收入水平诉求的增强,居民对自然环境资源的依赖程度将加强,对九寨沟的威胁将更大。

3)旅游者与当地居民生态足迹效率差异分析。生态足迹效率是通过单位生态足迹的产出,定量评估及比较不同地区资源利用效益差异的方法。2002年九寨沟旅游生态足迹总计7.6万ghm2,旅游收入6.57亿元,旅游生态足迹效率为8643元/ghm2,是中国平均水平3386元/ghm2的2.55倍,反映了九寨沟旅游业利用资源的相对高效性,但不及全球平均水平1106美元/ghm2(美国为3337美元/ghm2,新加坡为3358美元/ghm2,台湾为5560美元/ghm2,香港为3982 美元/ghm2),仅占澳门15258 美元/ghm2的6.91%,即使同世界发达国家和地区的平均水平相比,仍存在较大差距,其原因主要在于旅游交通、旅游餐饮的生态足迹效率较低所致。这一方面表明九寨沟旅游产业链有待完善;另一方面表明不断完善旅游交通网络,畅通旅游流,运用高新技术手段降低旅游交通工具单位能源消耗、提高自然资源单位面积的生物产量是减少旅游生态足迹的同时提高旅游生态足迹效率的重要方向。2002 年漳扎镇居民的生态足迹总值为4123ghm2,经济总收入1077.34万元,本底生态足迹效率为2613元/ghm2,旅游者的旅游生态足迹效率是当地居民的本底生态足迹效率的3.31倍。

(3)九寨沟社区居民的生态补偿标准。九寨沟旅游业的持续发展、自然保护区的保护必须以与周边社区共同进步为基础,重视与获得周边社区的大力支持与配合,对周边社区居民进行生态补偿具有必要性与紧迫性。

1)生态补偿最低标准。目前九寨沟自然保护区沟内的居民利益得到了重视,除享受国家对退耕还林还草补贴的财政政策以外,保护区每年对保护区沟内居民的各类补贴达800万元以上,人均年补贴约8000元,而保护区沟外的居民未能得到相应的收益,极大地影响了其保护九寨沟资源的积极性。

2002年九寨沟漳扎镇居民的生态足迹效率为2613 元/ghm2,退耕还林还草的面积774.272hm2,根据退耕还林还草居民的直接收益损失价值公式 (8-3)计算,居民的直接收益损失价值为202.32万元。以此作为生态补偿最低标准,2002年漳扎镇居民户均应补偿2159元,人均应补偿472元。

2)生态补偿上限标准。居民退耕还林还草的保护生态环境行为,客观上增加了生态系统的服务功能价值,这些服务功能价值的现实表现为游憩功能价值,游憩功能价值的实现或置换主要是通过发展旅游业。2002年九寨沟漳扎镇的旅游生态足迹效率为8643元/ghm2,退耕还林还草的面积774.272hm2,根据退耕还林还草的游憩功能价值公式 (8-4)计算,退耕还林还草的游憩功能价值为669.18万元,以此作为生态补偿上限标准,2002年漳扎镇居民户均应补偿7142元,人均应补偿1561元。

3)生态补偿合理标准。由于旅游业发展占用了当地居民的生态足迹,对当地自然环境施加了影响,影响了当地居民在利用自然资源方面的公平权的实现,同时由于旅游业与社区原有产业在利用自然资源效率方面存在差异,选择以旅游者与当地居民的生态足迹效率之差来确定补偿的合理水平,是现实与可行的途径。

2002年九寨沟漳扎镇旅游者与居民的生态足迹效率之差为6030元/ghm2,退耕还林还草的面积774.272ghm2,根据公式(8-5),取k 为1,结果为466.89万元。以此作为生态补偿合理标准,2002年漳扎镇居民户均应补偿4983元,人均应补偿1088元。

有关生态补偿与流域生态共建共享的文章

基于生态足迹的生态补偿机制与标准。生态补偿源于生态系统服务功能价值理论,是对由于社会、经济活动造成的生态环境破坏行为进行处罚,对生态环境保护行为进行补偿的制度,旨在寻求人地关系协调发展。旅游者的旅游活动消耗了当地的自然资源,占用了当地居民的生态足迹,造成了环境资源利用的压力,对此理应向当地居民做出相应的生态补偿。......

2023-11-21

上游地区黄山市和绩溪县作为新安江流域共建区在水源涵养与生态保护工作中的直接投入成本DC 与间接投入成本IC 共同构成了水源涵养与生态保护的总成本C,以此作为水源涵养与生态保护补偿计算的依据。因此,引入水质修正系数KE,对下游利用上游水量所分担的投入进行修正,最终得到下游生态共享区对上游地区生态建设总投入的补偿标准,按照式计算,该式即为水资源补偿计算模型的基本公式。......

2023-11-21

从我国目前的情况来看,各项政策的设计虽然从不同的角度对生态补偿问题给予了一定的关注,但由于缺乏一个统一的综合性生态补偿机制来总体调度,使得各项政策的互补作用和实施效果不够理想。立法落后于生态保护和建设的发展,对新的生态问题和生态补偿机制缺乏有效的法律支持。......

2023-11-21

由于补偿的尺度不同,采取的补偿方式和途径也不同,将会形成不同尺度下的生态补偿机制,所以尺度的确定是建立补偿机制的首要问题。......

2023-11-21

示范区的建设和共建共享机制的实施,不仅会大大促进上下游地区的生态共建、环境共保、资源共享、经济共赢,而且将为全国生态补偿机制的建立和完善起示范和推动作用,具有不可估量的现实意义和深远的历史影响。......

2023-11-21

相关推荐