图8.2NNI在网络中的位置SDH 采用一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-N(N=1,4,16,64,…SDH 是完全不同于PDH 的新一代传输网体制,它主要具有以下主要特点。......

2023-06-26

6.2.1.1 生态经济的产生背景

生态系统为人类提供的服务有时可能比提供的产品更有价值,这类服务的价值应该加以量化并将其体现在市场信息中。然而,经济学家把环境看作经济的一个子系统,生态学家把经济看作环境的一个子系统,传统的经济观或者生态观不能客观地反映这一需要。在经济需求向自然系统的极限不断施压的世界里,由于没有相应的市场表现形式,因环境恶化带来的经济损失被排斥在国民经济核算体系之外,即经济活动引发的生态环境污染和破坏的内在成本采取了外部表现形式。环境成本外部化使生态系统雪上加霜,前面所讲的全球环境问题难以解决。而这些环境问题标志着经济与地球生态系统之间日益紧张的关系,并会造成不断增加的经济损失,最终导致经济衰落。如果子系统经济的运作不能与大系统——地球生态系统相互协调,势必两败俱伤。而且,经济发展规模的越大,这种不和谐造成的破坏就越严重。

因此,重新构建全球经济的发展模式,形成一种以生态法则为导向、能够真实反映产品生命周期成本、维系环境永续不衰的经济——生态经济,是一项十分迫切的任务。生态经济,就是既能够满足人类的需求而又不会危及子孙后代满足其自身之需的前景。它要求经济政策的形成,要以生态原理建立的框架为基础。在生态经济中,生态学家和经济学家之间的关系,犹如建筑师与建造商之间的关系,由生态学家给经济学家提供蓝图。生态学家知道自然界的发展规律,经济学家懂得如何把目标变成政策,经济学家和生态学家携起手来就可以构建出一种生态、经济和社会协调发展的、可持续的生态经济。

6.2.1.2 生态经济平衡

生态经济平衡是指生态系统及其物质、能量供给与经济系统对这些物质,能量需求之间的协调状态。一般来讲,生态供给量与经济需求量相抵或略有剩余以形成生态供给与经济需求之间的稳定状态。B模式就是一种以生态经济平衡为目的的发展模式。

生态经济平衡是生态平衡与经济平衡通过物流、能流、价值流和信息流有机统一构成的,其中生态平衡是生态经济平衡中的基础,经济平衡则是生态经济平衡中的主导。生态系统为经济系统提供物质、能量供给,经济的不断发展影响了生态系统并对其提出了更多的要求。所以生态经济平衡是以经济发展不超出生态承载力为基础的,如果经济发展过程中对大自然过多的索取,超出了自然的生态承载力,就等于自毁其依存和发展的基础。生态系统是依靠系统反馈机制和一种自发力量来调节其自身的平衡,如果经济活动对生态系统的干预超过了它的自我维持平衡的能力,生态系统就会崩溃解体。这就要求不能采取对自然界进行掠夺的方式发展经济,在制定人类经济发展规划时,必须把生态建设和经济建设放在同等重要的地位,从而达到生态平衡与经济平衡的和谐统一,即达到生态经济平衡。

6.2.1.3 生态经济的核算

目前经济发展中出现的众多问题,如盲目追求经济增长、全球性资源日益短缺以及生态环境恶化等,导致了人类福利的减少。因此在生态经济系统中人类要考虑整个系统的利益,在发展经济的过程中要考虑资源耗竭和环境破坏的成本以及资源的再生速率。为了解决已经出现的生态经济问题,保证生态经济系统的持续性,有必要开展生态经济统计和核算。

(1)绿色GNP 和绿色GDP。目前国际上通用SNA 核算体系进行国民收入统计,它最初是在国民收入统计和凯恩斯宏观经济学的基础上建立并发展,是以国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)为主要指标的单一投入产出核算。然而传统的SNA 核算体系存在许多问题,例如:它没有反映自然资源对经济发展的贡献和生态资源或者说是总的自然资产的巨大经济损失;没有反映生态环境恶化带来的损失和环境保护费用的支出;自然资产的耗减与折旧并没有得到补偿;SNA 体系对环境保护费用的核算也并不科学。于是人们开始探索新的核算方法,这种核算方法必须考虑环境资源,且是一种可持续发展的方法。

1)绿色GNP核算。世界银行在20世纪90年代初提出的“绿色核算”和随后提出的“绿色GNP”概念迅速为人们所接受,并逐步成为衡量现代化发展进程,替代传统宏观核算和指标的首选指标。按照可持续的概念,绿色GNP 的计算可表示为

绿色GNP=GNP- (预防支出+恢复支出+由于非优化资源而引起超额计算的部分)

- (固定资产折旧+自然资产折旧)

式中:GNP为按照传统的SNA 体系计算的值;预防支出为环境损害预防费用支出,如为预防风沙侵害而投资建立防护林带等;恢复支出为资源环境恢复费用支出,如净化湖泊与河流,土地复耕等;自然资产折旧则指自然资源的损害以及环境损害和退化的损失。

2)绿色GDP 核算。绿色GDP 核算是基于GDP 核算发展起来的,该核算方法同样考虑了环境因素,具体公式如下(www.chuimin.cn)

绿色GDP=传统GDP- (生产过程资源消耗全部+生产过程环境污染全部

+资源恢复过程消耗全部+资源恢复过程环境污染全部

+污染治理过程资源消耗全部+污染治理过程污染全部

+资源最后使用时的消耗全部+环境最后被污染的损失全部)

+ (资源恢复部门新创造价值全部+环境保护部门新创造的价值全部)

(2)生态经济投入产出核算。投入产出分析的基础是投入产出模型或者投入产出表。它可以模拟一个地区或企业部门之间的相互关系,是生产部门与社会最终需要之间差值的反映。一个部门的变化将会影响社会中其他部门的供求变化。自然资源和生态环境也是人类所需要的产品,故将它们进行投入产出核算会影响整个社会对自然资源和生态环境的需求标准。

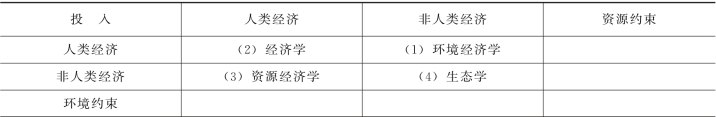

投入产出表主要是中间产品交流表,后来发展为直接消耗系数表、完全消耗系数表和最终产品系数表。表中各部门的相互关系可以用货币或实物表示,但是这四种表都没有将生态资源考虑进去,对生态保护并无大益,将投入产出核算进行扩展,形成了扩展的投入产出表,见表6-6。

表6-6 扩展的投入产出表

从表6-6中区域(2)内发生的均为经济物品之间的交换关系,它们都具有真正的价格。区域(1)、(3)、(4)中进行交换的均为生态物品,包括免费物品和坏品。这四部门之间相互联系,又互相影响。这种扩展的投入产出模型在理论上是成立的,但在实际中,区域(1)、(3)、(4)中的很多输入输出量很难计算,如人类经济中大气的输入输出量、太阳所带来的能量等。所以在特定的情况下才可以应用这个模型来考察经济活动与其他生产系统之间的关系。

(3)福利的计算。无论GDP 的计算还是投入产出的计算,其实质都是计算一个国家或者地区的经济状况,而在生态经济系统中,这些数据只体现经济的增长与发展,并没有体现人类经济的发展。基于此,引入了福利计算的概念来解决此问题。

1)福利的概念。福利的概念原属社会学范畴,是指幸福、快乐及满足,是一种主观意识。从广义上来说是指收入、财富给人们带来的效用,或者说是指人类需要得到满足的程度(Doeletal,1999年)。福利分为个人福利和社会福利,个人福利是指个人需要得到满足的程度,社会福利是指所有个人的共同福利,或者称之为所有个人福利的总和。

2)可持续经济福利指标ISEW。美国经济学家Daly和Cobb在1989年提出了可持续经济福利指标,简称ISEW,并于1994年又对此指标进行修改。ISEW 是以福利经济为出发点的可持续指标体系,它有以下特点:使用大量的最新数据修正了Zoltas的空气和水污染指标,并且增加了噪声污染指标;估计了湿地和农田的损失、不可更新资源的消耗、上下班乘车、城市化、车祸、广告和长期的环境危害等成本;在收入分配问题上更多地考虑穷人家庭的福利问题,而不是富人家庭的福利问题;将休闲价值考虑在内;考虑了未付费的家务劳动;对托宾和诺德豪斯计算的净资产存储进行了相当大的改变,尤其是包括了固定的可再生的资产的变化而将其所计算的土地和人力资产排除在外。由可持续经济福利指标ISEW 的特点可以看出其不仅对环境是有利的,而且对整个社会也是有利的,部分国家已经开始用此指标计算其国家的福利。

有关生态补偿与流域生态共建共享的文章

图8.2NNI在网络中的位置SDH 采用一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-N(N=1,4,16,64,…SDH 是完全不同于PDH 的新一代传输网体制,它主要具有以下主要特点。......

2023-06-26

表4-31 北京山区各区(县)生态旅游现状水利富民综合开发工程实施6年来,共接待旅游人数22764.4万人次,产生的经济收入为162.212亿元。表4-32 北京山区生态旅游业经济效益分析结果从以上静态计算结果看,6年来北京山区生态旅游的价值很可观,净效益达到了112.49亿元,产生的效益是其投入的3倍多。至2008年绿色奥运之际,北京郊区的生态旅游业带来的效益,可通过灰色系统预测的方法进行预测。......

2023-06-19

研究表明,生态系统的直接价值远远低于其间接价值。因此,生态系统服务价值评价研究将为促进环境核算及其纳入国民经济核算体系而最终实现绿色GDP做出积极的贡献。生态系统服务价值评价研究可以让人们了解生态系统给人类提供的全部价值,促进环保措施的合理评价。......

2023-11-21

传统观点认为,“公平市场”是市场价值确立的前提,如果类似的财产在市场上很少销售,便不能肯定被征收财产将再次以这种价格销售,那么,法院就不应该再适用市场价值标准。公平市场并不意味着完全复制经验世界的市场,而是一个“虚拟市场”。已有学者明确指出,在征收财产的背景下,公平市场价值的概念在本质上只是一种虚构。这种虚拟公平市场环境的构建,已经实现了被征收财产的最大最好使用目的。......

2023-07-16

1.替代品的价值在商品社会中,西方经典政治经济学中的价值规律被看作是商品生产的一般规律。西蒙之所以赢得这场赌博,凭的就是替代品的价值,也就是替代品经济所反映的商品价格机制。比如,铜和锡的价格上涨分别导致了塑料制品、光导纤维等替代品的大量涌现。替代品的出现意味着供给增加,结果使这些不可再生的稀缺金属价格大幅下降。......

2024-03-13

图3.78不同力传导的三维说明对于应用中机械手最佳选择的问题并不容易回答。然而,当看到张角型机械手的夹持力变化过程与平动型机械手相比时,夹持力变化过程对于决策的相对重要性变得清晰。张角型机械手将根据手指的位置呈现不同的夹持力。相比之下,平动型机械手在整个手指行程中提供恒定的夹持力。......

2023-06-15

关于生态博物馆的一点思考苏东海生态博物馆是国际博物馆中的一种新型博物馆,它与传统博物馆的根本区别在于文化遗产存在的方式不同。中国的生态博物馆正从贫穷的山村向富裕地区的农村发展,扩大着生存的空间。应该把生态博物馆、社区博物馆、行业博物馆看作新博物馆领域的姐妹博物馆。中国政府是鼓励多种文化形式的和谐发展的。......

2024-10-28

相关推荐