卷材防水层的厚度应符合表8-2的规定。采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:卷材防水层施工外帖法①应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。卷材防水层甩槎、接槎构造如图8-1所示。地下防水层及结构施工时,地下水水位要设法降至底部最低标高下300mm,并防止地面水流入,否则应设法排除。卷材防水层施工时,气温不宜低于5℃,最好在10℃~25℃时进行。5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。......

2023-08-29

5.3.2.1 施工准备

工程开工前,现场按照设计院提供的PC项目设计图纸,借鉴已有的成熟节点施工工艺并结合本工程实际,做好以下施工准备。首先,组建、成立PC项目课题攻关小组和项目实施小组。其次,编制具有可操作性的装配式混凝土结构施工组织设计。施工组织设计完成后,加强设计图、施工图和PC加工图的结合,做好各图纸的相符性。通过对原设计图纸的优化,提供可行的工厂化制作和现场可施工的深化图。接着,做好专业多工种施工劳动力组织,选择和培训熟练技术工人。按照各种工种的特点和要点,加强安排与落实。同时落实施工前期工作,包括材料、预制件制造、养护、模板、表面装饰,保护起吊、运输、储存、临时支撑,安装防水接缝等。

工程交底按照三级技术交底程序要求逐级进行,特别是对不同技术工种的针对性交底要切实加强和落实。本工程在B2 施工分区实施的预制种类繁多。因此,在每种PC构件施工前均需对作业人员进行重新交底。每次设计交底前,由项目工程师召集各相关岗位人员汇总、讨论图纸问题。设计交底时,切实解决疑难和有效落实现场碰到的图纸施工矛盾。切实加强与建设单位、设计单位、预制构件加工制作单位、施工单位以及其他相关单位的联系,及时加强沟通与信息联系。施工前,坚持样板引路制度,参照已施工的两层实验楼实样,让施工人员了解PC项目的特点和要点,从而在正式施工时有一个参照和实样概念。

5.3.2.2 PC预制构件运输及堆放

预制柱、预制节点和预制板均采用平躺式运输,三种预制构件的堆放高度分别不得大于两层、三层和五层。层与层之间用短木料垫起并用不少于两道缆绳固定,防止预制柱运输过程的碰撞。为防止运输过程中构件的损坏,运输架应设置在枕木上,预制构件与架身、架身与运输车辆都要进行可靠的固定。运输时注意保护端部钢筋,防止钢筋弯曲影响后续施工。

本工程预制装配式施工平面范围广,场内运输吊装分为三种情况:

(1)对于环基坑周边的结构分块(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,B1,B2,B6,B7),采用运输车辆停放于环基坑通道上由塔吊进行吊装;

(2)对于中部主通道附近塔吊作业半径范围内的结构分块(A13,A14,B3,B8,B9),由塔吊直接将主通道上车辆的预制构件起吊运输;

(3)对于主通道无法运输的部位(A15,B4,B5,B10),在B4分区的顶层板设置中转平台。

在有条件的情况下,预制构件运输至施工现场后应做到随到随吊。对环基坑道路周边的区域采用车辆运输至环基坑道路上,由塔吊直接起吊至吊装地点,如图5-28所示。

对于基坑边塔吊半径无法吊装区域,利用结构中部预留的主通道将预制构件运输至塔吊作业半径范围内进行吊装施工。主通道为结构设计中车辆通行道路,采用宽7m 和厚250mm 的C30混凝土。主通道根据设计要求允许荷载为35kN/m2。主通道上预制板待周边区域预制板吊装完成后最后施工。

对于主通道无法直接到达区域采用设置中转平台的形式(图5-29),将预制构件吊装至B4已浇筑完成的区域,再由另一塔吊吊装至施工区域。

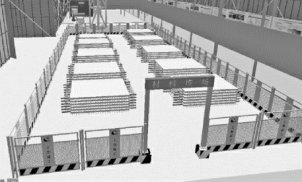

图5-28 环基坑边结构区域预制板吊装示意

图5-29 中转平台示意

预制构件经吊装后在预定场地堆积。堆放场地应做到平整,采用20cm厚C30混凝土以及底层配置双向HRB400级Φ14级钢筋的方案进行硬化处理。本工程构件堆场设置在场地西北角,施工时配备一台25t汽车吊配合施工。

预制构件在堆放时应采用垫木支撑,用以保护构件并便于构件起吊。其中,预制柱构件堆放时宜平放且用2条垫木支撑,如图5-30所示。预制节点堆放时,在节点吊点下设置4条枕木进行支撑。预制板采取水平堆放,每次堆放层数不得大于5层,如图5-31所示。

图5-30 预制柱构件堆场

图5-31 预制板堆场

5.3.2.3 预制构件支撑体系

本工程设计的预制构件支撑系统包括B1层预制板的临时固定、B1层预制柱的临时固定、B0层预制节点的临时固定和B0层预制板的搁置。以下对这些临时固定的设计和施工进行简要的阐述。

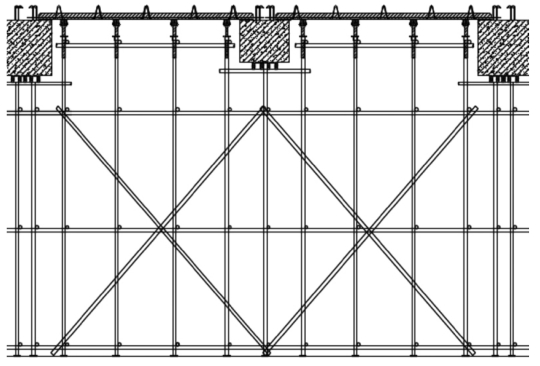

1.B1层预制板的临时固定

B1层预制板下采用普通钢管扣件支撑体系支撑,搭设高度5m,板下立杆间距900mm,步距1 800mm。立面剪刀撑每5m 设置一道,如图5-32所示。待上部整浇层施工完成并达到设计强度后再拆除。

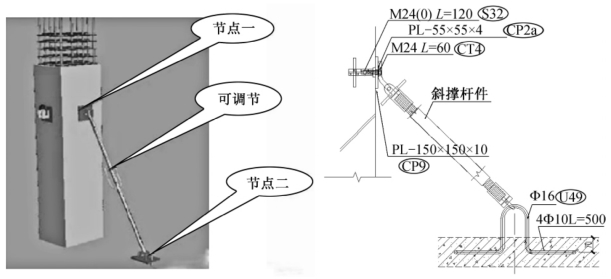

2.B1层预制柱的临时固定

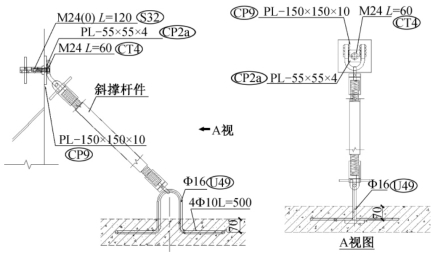

在塔吊吊装之前,施工人员在构件吊装到相应位置后需及时将支撑钢板固定在预制柱上。在预制柱按照测量员投放的线安装到位后,施工人员将斜撑的钢管支撑在支撑钢板上和露面的支撑点上,如图5-33所示。

图5-32 B1层预制板采用普通钢管支撑体系

图5-33 斜撑预制柱节点

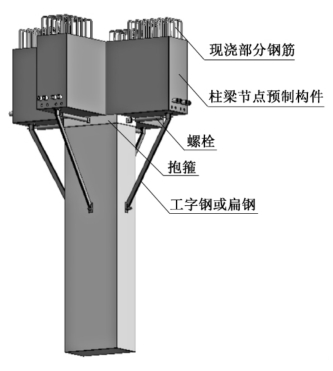

3.B0层预制节点的临时固定

本工程B0层预制节点的临时固定分为两种情况:

(1)预制柱梁节点搁置于B1层方柱上,并采用专用调节器调节(图5-34);

(2)其余节点搁置于盘扣式模板支架上,采用顶托调节(图5-35)。

图5-34 预制柱梁节点采用专用调节器临时固定

图5-35 其他预制节点采用盘口模板支架临时支撑

4.层预制板的搁置

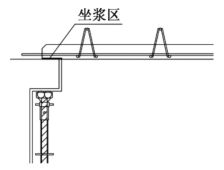

本工程B0层预制板支撑于现浇梁侧挑耳上,挑耳下方设置盘扣式模板支架。预制板利用自身强度搁置在挑耳上,不再另外搭设模板支架,如图5-36所示。吊装施工前在挑耳处采用坐浆方式调平预制板并封堵板与梁之间缝隙,如图5-37所示。

图5-36 B0层预制板支撑节点

图5-37 坐浆区域示意

5.3.2.4 吊装施工

本工程的预制构件总体吊装顺序如下。

(1)B0层预制板的顺序:A 区—B区;

(2)B2分区的总体顺序:B1层预制板—B1层预制柱—B0层预制节点—B0层预制板等。

吊装采取整体推进式顺序,确保框架的安全性。在吊装预制构件时,必须确保下部支撑构件达到设计强度。以下就B2分区的预制构件的吊装施工过程进行简要的阐述。

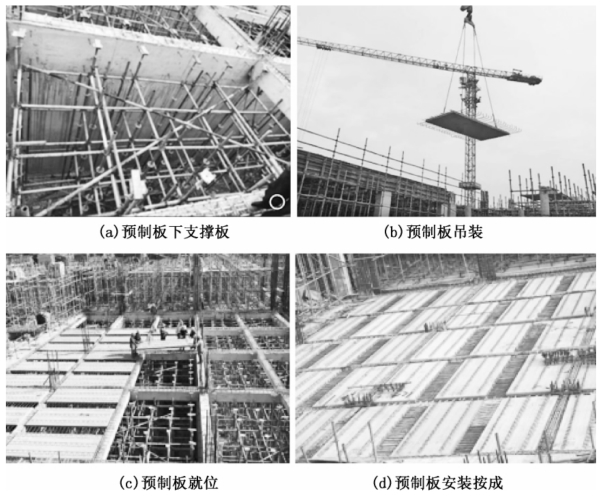

1.B1层预制板吊装

B1层预制板吊装施工流程:B2 层梁板支撑搭设—预制板下坐浆—板吊装—调平,如图5-38所示。

图5-38 预制板吊装示意

预制板吊装前应检查是否存在可调支撑高出设计标高,校对预制梁之间的尺寸是否有偏差,并作相应的调整。当一跨板吊装结束后,及时对板进行校正以确保其平整度。叠合板采用预制构件吊装扁担梁进行吊装,通过4个或8个吊点均匀受力,保证构件平稳吊装。

起吊时要先试吊:先吊起距地50cm 停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使叠合板保持水平,然后吊至作业层上空。就位时叠合板要从上垂直向下安装,在作业层上空60cm 处略作停顿。施工人员手扶楼板调整方向,将板的边线与梁上的控制线对准,注意避免叠合板上的预留钢筋与梁箍筋相碰。放下时要平稳慢放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。在调整板的位置时应垫以小木块,不能直接使用撬棍,以避免损坏板边角。板的位置要保证搁置长度的偏差不大于5mm。楼板安装完后进行标高校核,并根据需要调节板下的可调支撑。

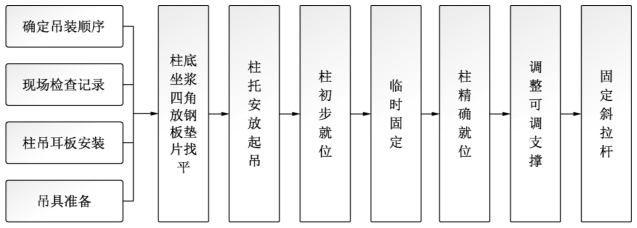

2.B1层预制柱吊装

B1层预制柱吊装施工流程如图5-39所示。柱子在吊装到楼层时预先根据已经弹好的线进行定位。一般吊装完两跨柱子后,专职放线员使用经纬仪控制柱的垂直度,并且进行跟踪核查。垂直度符合要求后用斜拉杆进行固定,固定点为两个M24螺栓,钢板厚度为10mm,如图5-40所示。

图5-39 预制柱吊装流程

检查预制柱进场的尺寸、规格,混凝土的强度是否符合设计和规范要求,检查柱上预留套管、预留钢筋是否满足图纸要求,套管内是否有杂物。其中,预制柱尺寸误差需满足表5-2的要求。预制柱的垂直度采用经纬仪测定并控制。若有少许偏差,就运用千斤顶等进行调整。吊装前在柱四角放置金属垫块,以利于预制柱的垂直度校正。

图5-40 预制柱固定示意(www.chuimin.cn)

表5-2 构件尺寸允许偏差及检验方法

3.预制节点吊装

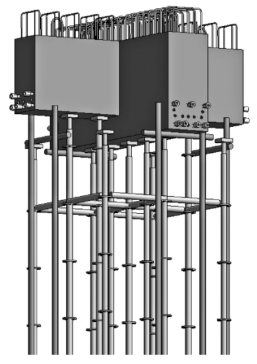

本工程预制十字梁节点采用扁担梁四点起吊,如图5-41所示。在预制柱吊装完成的情况下,采用如图5-42和图5-43所示的施工流程:节点支撑搭设—节点吊耳—扁担梁起吊—调平。

预制节点吊装前必须对各支撑顶标高复核,确认无误后方可进行吊装施工。梁起吊时,用吊索钩住扁担梁的吊环,吊索应有足够的长度以保证吊索和预制节点之间的角度小于60°。当梁初步就位后,借助专用调节器或者顶托上的调节丝环调节预制节点标高。在调平同时将下部可调支撑上紧,此时方可松去吊钩。

图5-41 预制节点吊装示意

图5-42 预制节点吊装流程

图5-43 预制节点吊装现场示意

吊装过程应遵循“柱梁节点—主次梁节点—次梁节点”的施工顺序。预制节点吊装完成后,需对节点标高及轴线复核,确认无误后再施工下一道工序。如标高或轴线不准,需及时起吊,重新定位后再施工。

4.B0层预制板吊装

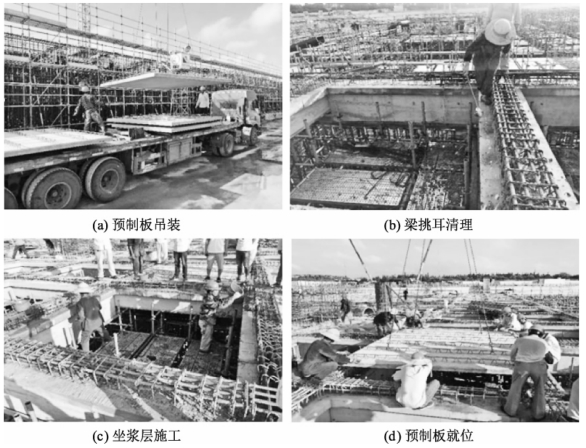

B0层预制板吊装的施工流程为:现浇梁施工—现浇梁养护达到强度—挑耳处坐浆—预制板吊装—调平,如图5-44所示。

图5-44 预制板吊装流程

为保证构件平稳吊装,设置两级吊梁。下方吊梁采用16#工字钢,上部采用18#工字钢作为扁担梁。6个吊点均匀受力,如图5-45所示。

起吊时要先试吊。先吊起距地50cm 停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使叠合板保持水平。就位时,叠合板要从上垂直向下安装,在作业层上空60cm处略作停顿。施工人员手扶板调整方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准。注意避免叠合板上的预留钢筋与梁钢筋相碰,放下时要平稳慢放,避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。

图5-45 预制板吊装示意

5.3.2.5 灌浆施工

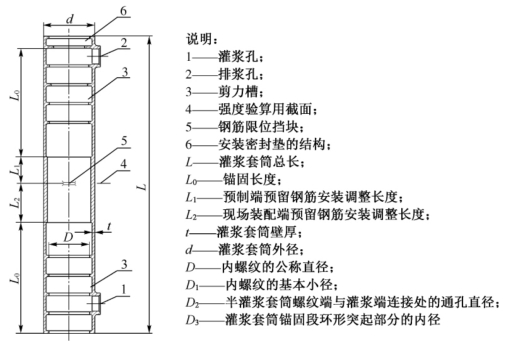

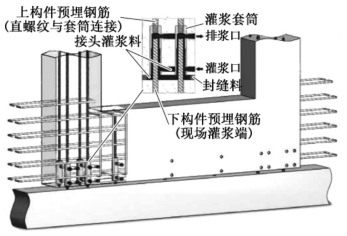

本工程预制柱通过钢筋套筒灌浆连接,采用M22,M25,M28的规格的优耐特全灌浆套筒,其构造示意如图5-46所示。

图5-46 全灌浆套筒构造示意

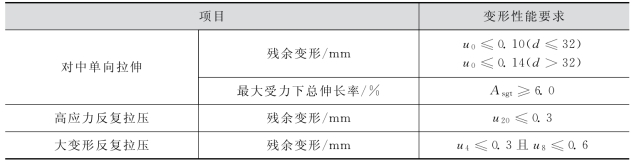

灌浆套筒灌浆段最小内径尺寸要求和变形性能要求如表5-3和表5-4所列。灌浆连接端用于钢筋锚固的深度不宜小于钢筋直径的8倍。

表5-3 灌浆套筒灌浆段最小内径尺寸

表5-4 灌浆套筒灌浆段连接接头的变形性能

注:①u0为接头试件加载至0.6 fyk并卸载后在规定标距内的残余变形;②Asgt为接头试件的最大受力下总伸长率;③u20为接头试件按规定加载过程经高应力反复拉压20次后的残余变形;④u4为接头试件按规定加载过程经大变形反复拉压4次后的残余变形;⑤u8为接头试件按规定加载过程经大变形反复拉压8次后的残余变形。

1.灌浆料

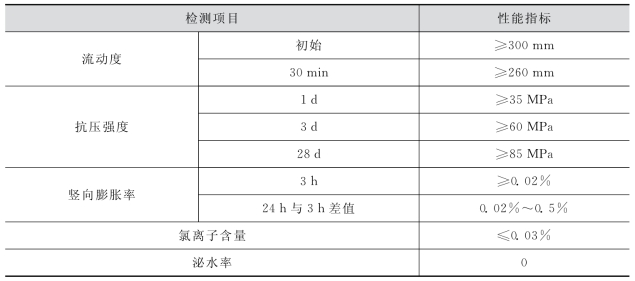

灌浆料的基本强度要求为28d强度不小于85MPa,应完成包括型式检验在内的所有试验。检测指标及要求如表5-5和表5-6所列。施工现场的灌浆料宜存储于室内,并采取有效的防雨、防潮和防晒措施。本工程灌浆料采用与灌浆套筒同品牌的优耐特灌浆料。

表5-5 套筒灌浆料技术性能

表5-6 套筒灌浆料试块检测性能

灌浆的施工顺序为:灌浆孔疏通清理—高压水清洗—分仓—封仓—灌浆孔湿润—灌浆—封堵。在具体施工过程中应注意以下事项:

(1)灌浆前应清理干净并润湿构件与灌浆料接触面,保证无灰渣、无油污、无积水;

(2)根据构件种类及现场施工条件采用适当的接缝处理方法将灌浆孔密封,确保接头砂浆不会流出;

(3)制备接头砂浆时应检查砂浆的流动度及泌水情况,并使砂浆内气泡自然排出;

(4)灌浆要在自来水搅拌开始计时30min内完成,必要时还应根据施工现场温度和实际砂浆凝固时间作相应调整,确保足够的灌浆时间;

(5)一个灌浆单元只能从一个灌浆口注入,并在套筒排浆孔流出砂浆后,立即封堵排浆孔。

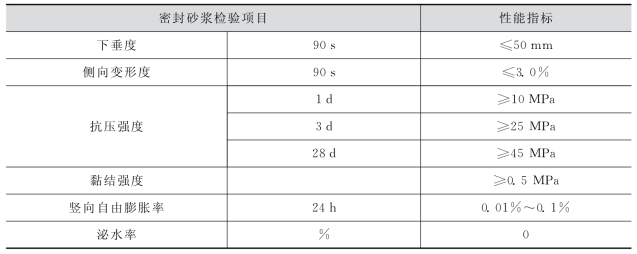

2.灌浆密封

灌浆密封的施工流程为:清理接缝—冲水湿润接触面及构件—搅拌浆料—放置钢筋—塞实接缝—抹压坐浆料—缓慢抽出钢筋—养护。

首先,将预制构件吊装到设计部位,调整预制构件的水平和竖向位置直至符合要求。用4根钢筋作为坐浆料封堵模具塞入构件与地梁的20mm 水平缝中。一般情况下,钢筋外缘与构件外缘距离不小于15mm。

其次,将密封材料灌入专用填缝枪中待用。为防止密封砂浆坠滑,在柱底部架空层中放入一根L形钢条。用填缝枪沿柱外侧下端架空层自左往右向架空层内注入密封砂浆,并用抹刀刮平砂浆。局部密封完成后,轻轻抽动钢条沿柱、墙底边向另一端移动。待柱的另一端架空层也被密封时,捏住钢条短边转动角度轻轻抽出。

最后,检查柱四周的密封。若发现有局部坠滑现象或孔洞应及时用密封砂浆修补。密封处理完成后,夏季12h 或冬季24h 后即可进行钢筋连接灌浆施工。

灌浆密封时应注意以下几个事项:

(1)在封浆前数小时内采用压力水管将接缝冲水润湿(但不应存在明水),保证接缝内无油污、浮渣等杂质;

(2)搅拌坐浆料需采用机械搅拌3~6min,直至均匀(手握成团)为止;

(3)抹压坐浆料时宜抹压成一个倒角,可增加与楼地面的摩擦力,保证灌浆时不会因灌浆压力过大造成坐浆料整体被挤出的情况;

(4)分仓距离宜为1.5~2m,分仓距离过小易造成灌浆时密封舱内压力过大将坐浆料胀裂或挤出,分仓距离过大可能会造成密封舱内浆料不密实。

3.灌浆施工

灌浆的施工流程为:拌制灌浆料—现场流动度检测—采用机械灌浆—封堵—检查灌浆情况—必要时手动二次灌浆—封堵记录。

首先,灌浆料搅拌时,灌浆料与水的比例宜为1∶0.125~1∶0.135。在搅拌桶中加水,采用手持式搅拌机搅拌3~5min。之后静置2~3min,待气泡自然排除。

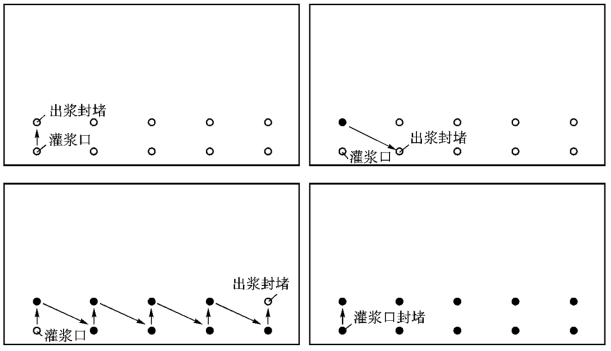

其次,拌制好的灌浆料在倒入灌浆机时应经过滤筛网,以防止大颗粒堵塞灌浆机。将灌浆料倒入灌浆机内循环几次后开始灌浆。灌浆时,控制灌浆料流速在0.8~1.2L/min。待灌浆料从压力软管中流出时,将钢套管插入灌浆孔中。一个灌浆单元只能从一个灌浆口注入,不得同时从多个灌浆口注浆。这是因为二侧以上同时灌浆会窝住空气,形成空气夹层。灌浆过程如图5-47所示。

图5-47 灌浆示意

再次,当L形管流出砂浆后,取出L 形管,立即用橡皮塞封堵流出孔。如依次对多个接头灌浆,应依次封堵已排出水泥砂浆的灌浆或排浆孔,直至封堵完所有接口的排浆孔,如图5-48所示。

图5-48 出浆封堵示意

最后,在灌浆完成后拔出橡皮塞,并观察排浆孔内浆料密实情况。如不密实需要手动二次注浆。灌浆机清洗时可加入海绵球,循环多次至清水为止,防止管道内存在泥浆。

灌浆施工时应注意,若气温高于25℃,灌浆料应储存于通风、干燥、阴凉的场所,运输过程中应注意避免阳光长时间照射。夏季晴天时,由于阳光照射,预制构件表面温度远高于气温。当表面温度高于30℃时,应预先采取降温措施。拌和水水温应控制在20℃以下,不得超过25℃,尽可能现取现用。搅拌机和灌浆泵应尽可能存放在阴凉处,使用前使用冷水降温并润湿,搅拌时应避免阳光直射。

有关大型地下污水处理厂构筑物设计与施工 上海白龙港污水处理厂提标工程的文章

卷材防水层的厚度应符合表8-2的规定。采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:卷材防水层施工外帖法①应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。卷材防水层甩槎、接槎构造如图8-1所示。地下防水层及结构施工时,地下水水位要设法降至底部最低标高下300mm,并防止地面水流入,否则应设法排除。卷材防水层施工时,气温不宜低于5℃,最好在10℃~25℃时进行。5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。......

2023-08-29

混凝土施工高处作业缺少防护、无安全带。2m 以上小面积混凝土施工无牢靠立足点。混凝土滑槽没有固定牢靠。2)使用井架提升混凝土时,应设制动装置,升降应有明确信号,操作人员未离开提升台时,不得发升降信号。3)混凝土浇筑前,应对振动器进行试运转。4)混凝土运输、浇筑部位应有安全防护栏杆和操作平台。......

2023-08-23

③内支撑拆除应小心操作,不得损伤主体结构。5)分隔墙拆除分隔墙拆除在相邻两个基坑地下结构回筑完成且结构换撑完成后进行,按进度计划确定地下连续墙拆除先后顺序,确定该区域拆除工程量及区段拆除流程;每区段按跳仓拆除原则施工,每仓位置自上而下拆除地下连续墙,每仓位置自下而上结构补缺。待整个地下结构全部施工完毕,形成整体刚度,并在基坑周边密实回填之后,方可拆除结构缺失区域的换撑。......

2023-10-09

混凝土结构自防水是以工程结构本身的密实性和抗裂性来实现防水功能的一种防水做法,它使结构承重和防水合为一体。防水混凝土是以自身壁厚及其憎水性和密实性来达到防水目的的。因此,加气剂防水混凝土适用于抗渗、抗冻要求较高的防水混凝土工程,特别适用于恶劣的自然环境工程。加气剂防水混凝土的质量与含气量密切相关。从改善混凝土内部结构、提高抗渗性及保持应有的混凝土强度出发,加气剂防水混凝土含气量以3%~6%为宜。......

2023-08-29

梁平法施工图是在梁平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。在梁平法施工图中,尚应按2.8节设计绘制原则第5)条的规定注明各结构层的顶面标高及相应的结构层号。图4-34 柱平法施工图截面注写方式示例图4-35 梁平法施工图平面注写方式示例注:本图四个梁截面系采用传统表示方法绘制,用于对比按平面注写方式表达的同样内容。......

2023-08-30

以往在碾压混凝土坝的上游面、廊道周边等细部结构部位采用常态混凝土,由于施工中两种混凝土的运输、浇筑手段不相同,混凝土性能有差异,不仅施工作业不方便,而且容易产生异种混凝土结合不良现象。因此,变态混凝土与碾压混凝土相互交错结合,没有明显界面。......

2023-06-23

大体积与超长结构混凝土施工前应编制专项施工方案,并进行大体积混凝土温控计算差,必要时可设置抗裂钢筋(丝)网。大体积混凝土浇筑、振捣应满足下列规定:宜避免高温施工;当必须暑期高温施工时,应采取措施降低混凝土拌合物和混凝土内部温度。大体积混凝土养护、测温应符合以下规定:大体积混凝土浇筑后,应在12h内采取保湿、控温措施。超长大体积混凝土施工可采取留置变形缝、后浇带施工或跳仓法施工。......

2023-08-28

相关推荐