诡盘的出现标志着动画与电影的发明进入了科学实验阶段。......

2023-07-26

在探讨三维动画之前,我们有必要对“什么是动画”这一问题达成一定的共识。对动画最普遍的定义也许是“利用某种机械装置使单幅的图像连续而快速地运动起来,从而在视觉上产生运动的效果”。在这种定义下,有史料记载的最早的动画应该出自公元180年的中国古代发明家丁缓之手。1824年,彼得·罗杰(Peter Roger)为英国皇家学会写了一篇文章,题目为《论移动物体的视觉暂留》,文章提到人的眼睛看到一幅图画之后,短时间内图画不会在人脑中消失,如果图像连续而快速地从眼前闪过,那么人脑便会认为这是一幅连续的图画。如果这些图像之间略有区别且带有顺序性,那么这些图像就会变成运动的图画。这一发现直接推动了动画、电影及电视的产生。

如果追溯动画与电影的起源,会发现这两个我们曾经认为泾渭分明的艺术门类从一开始就是同一种东西,是同一个硬币的两面,它们都是基于人眼的视觉暂留特性而产生的。摄像机的本质是将现实中发生的连贯的运动,按照一定的速率拍摄成一张张静止的“照片”,再将这些“照片”通过播放设备以相同速率进行回放,从而还原现实中的连贯动作。但这种还原并非真实的连贯运动,而是因人眼的视觉暂留特性而产生的一种“似动”现象。我们会认为通过这种方式制作出来的影像是电影。如果把摄像机按一定速率拍摄的静止“照片”换成用纸笔逐张绘制图像,再按一定的速度连续播放,我们则认为通过这种方式制作出来的影像是动画。那么,由英国艺术家通过在拍摄的影像上使用刮擦的方式来“作画”,于1998年完成的实验短片《信天翁》(见图1)又该如何归类?它既使用了摄像机进行纪实拍摄,又使用绘制的手段进行修改,有些类似于现在的特效电影,所不同的是现在的特效电影使用数字技术进行修改。

图1 实验短片《信天翁》视频截图

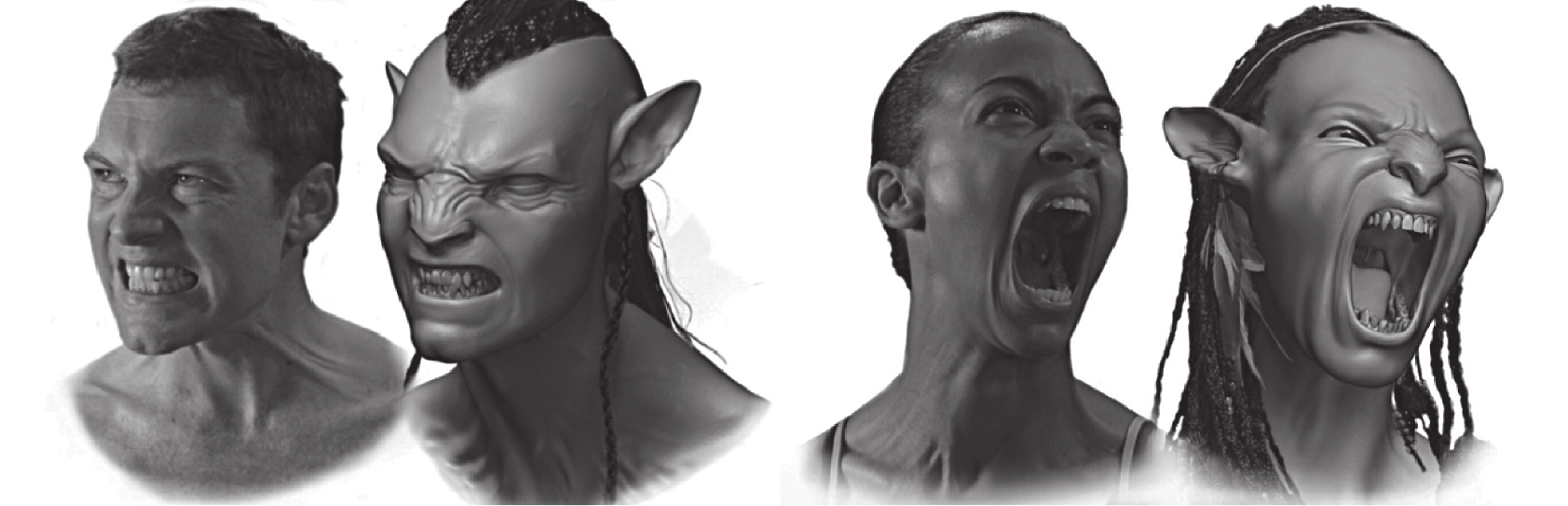

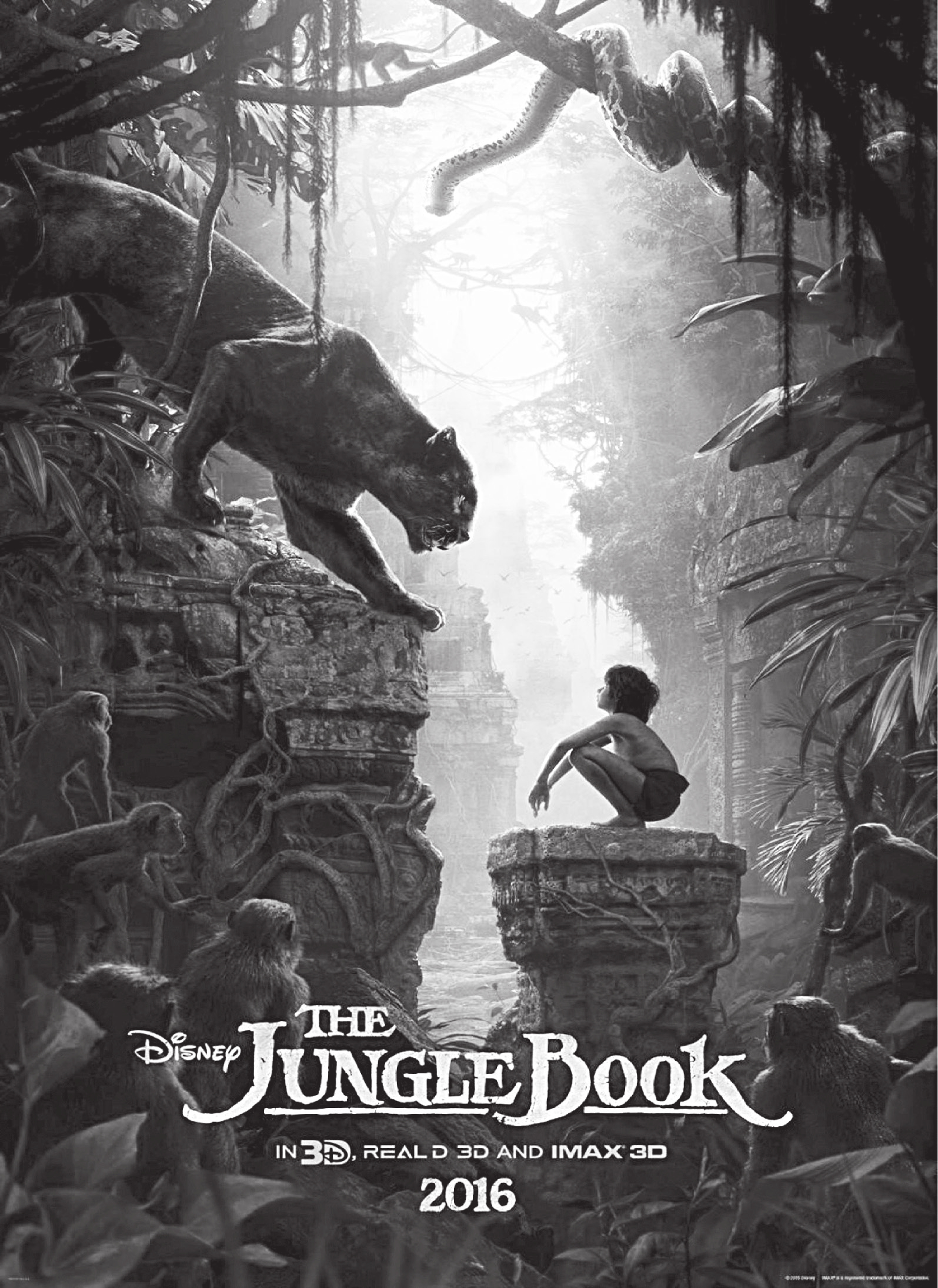

最近在网络上看到一个关于电影《死侍》的幕后制作花絮视频,它再次勾起笔者对“这是电影还是动画”的思考,视频中展示了大量镜头,这些镜头看起来是摄像机实拍的,但实际上却是像动画一样做出来的。而在电影《阿凡达》中,这样的“动画”镜头超过了60%。在获第89届奥斯卡最佳视觉效果奖的影片《奇幻森林》中,更是除了主演尼尔·塞西外,其他一切视觉元素都是CG特效的产物。目前,大量的电影是通过特效软件制作出来的,也就是说它们使用了动画的思路和技术,而不是采用一般电影的纪实拍摄技术。由此可见,通过制作技术将电影和动画区分开也是极不可取的。我们通过任何设备,无论是早期的留影盘(Thaumatrope)、西洋镜(Zoetrope)、夏尔·埃米尔·雷诺的活动视镜(Praxinoscope),还是现在的电影、电视、电脑等,看到的动态效果都是一种“似动”现象。可以说,除了现实中的运动,我们在一切人造设备上看到的运动都是“似动”现象。因此,从技术的角度来说,一切影像(视频)都可以被视为“动画”(见图2至图4)。

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

图2 《死侍》中的特效镜头

图3 《阿凡达》中的虚拟角色

图4 《奇幻森林》电影海报

有关三维动画基础的文章

相比于美国的蓬勃发展,国内三维动画一直在崎岖蜿蜒的道路上前行。2006年,深圳环球数码制作的《魔比斯环》在院线公映了,这部作品历时5年,耗资1.3亿人民币,成为中国三维动画电影史上的里程碑。《西游记之大圣归来》的横空出世与成功,给予了中国动画行业极大的自信与自豪感,也让诸多投资者发现,原来投资动画行业也是可以获得丰厚而可观的利润的。......

2023-11-03

图1.1皮克斯动画片头画面首部三维动画电影《玩具总动员》于1995年11月在美国公映,皮克斯动画工作室带给观众一个风趣幽默且精彩绝伦的玩具幻想世界。由于《玩具总动员》带给了观众无与伦比的视觉享受和震撼,随后的美国电影动画市场瞬间刮起了三维动画旋风。......

2023-11-03

图9-6 调节发射器属性使气球分散再次调节“发射器”的对象属性以降低气球的发射密度。图9-7 继续调节发射器属性改变气球漂浮状态气球在漂浮的过程中由于速度不同仍会产生穿插,而真实的情况是气球会相互碰撞,因此需要给“气球”对象添加碰撞属性。本案例的难点在于实现气球的碰撞。......

2023-11-21

对应小工具架上第五个工具,用于对物体进行各个方向的缩放,其视图类似于移动工具视图,只是三个轴的顶点是方块而不是箭头。选择此命令后,可以使曲面物体上的CV点沿着物体的法线方向进行移动,以达到改变物体形状的目的。图12-42 成比例修改工具参数设置面板线性:此方式为默认值,基于对象与操纵器的距离按比例移动对象。......

2023-11-21

但对于动画的英文原意来说却并非如此。中文语境中“动画”一词似乎总是给普通观众、初学者或从业者甚至是研究者以非常糟糕的暗示。中国早期的动画片被称作“美术片”就是这种理解的体现。另一方面,暗示了动画必须要动甚至能动就行,使得我们对动画质量的追求完全偏离了轨道。迪士尼的动画电影《疯狂动物城》就是animation的最好诠释。在创作动画时也更加注重对角色内在灵魂的挖掘和塑造。因此可以认为,漫画是animation的一种特殊形式。......

2023-11-21

图4-2 高脚杯参考图执行“主菜单>创建>样条>画笔”,从杯底中心开始绘制样条,绘制完成后按空格键结束。可以通过直接拖拽样条和控制点进行调节,还可以点选控制点显示控制手柄,再使用控制手柄进行细调。此项一般被“样条”的点差值方式控制,调节无效。图4-8 移动属性调节效果比例:设置样条在旋转的终点时的比例,调节效果见图4-9。......

2023-11-21

创建球体,在球体的“对象属性”中,将“类型”改为“二十面体”,“分段”改为“12”,不勾选“理想渲染”。图9-16 将小球克隆到大球的每个点上为方便操作,要先为球体创建透明材质。分别创建“地面”和“背景”,将其向下移动地面的位置,使得“球体”相对“地面”处于悬空状态。图9-28 创建天光后测试渲染调节“玻璃材质”。之前虽然为球体赋予了玻璃材质,但是通过渲染测试发现,球体的边缘虽然是硬边状态,但中间却是圆滑的。......

2023-11-21

相关推荐