果实中有三个轴的极性:中间-侧面、顶部-基部、近轴-远轴。GYM促进未分化特性基因的抑制。果荚中其他基因可能影响crc gym的性状,与CRC的功能重叠,如FIL、YAB2、YAB3表达在离轴区但不在中间区。生长素极性运输对植物的发育很关键。pin1突变干扰生长素极性运输和雌蕊的顶端基部形成,导致生长素极性运输降到15%。PID控制PIN在细胞中的极性分布,调节生长素的极性运输。......

2023-11-20

叶的生长分化建立在细胞分裂和分化的基础之上。生长素在器官发生中起主要作用,细胞分裂素在生长素诱导的器官发生中起修饰作用。生长素通过抑制细胞分裂素合成迅速抑制细胞分裂素的水平,相反,细胞分裂素对生长素的水平调控很缓慢。细胞分裂素在茎端可以大量合成(Nordström et al.,2004)。生长素诱导细胞分裂素反应基因除ARR3以外的其他A类ARR表达,细胞分裂素受体AHK4、AHK3、AHK2在这个过程中起依次重要的介导作用。器官发生中细胞分裂素通过影响生长素运出载体的分布改变生长素的分布,从而改变生长素反应的区域。细胞分裂素氧化酶2和3的过量表达下调PIN2、PIN3、PIN4、PIN7的表达(Pernisováet al.,2009)。

生长素受体除了TIR1外还有ABP1,在胚后茎顶端分生组织发育过程中,对细胞分裂频率、细胞板的形成、细胞形状、细胞内分裂类型、细胞扩张都有影响(Braun et al.,2008)。生长素运入载体AUX1和其相似的LAX1、LAX2、LAX3在气生器官的分布和生长素的渗透补充PIN1介导的极性机制,以适应环境和发育需要(图9.4E~H、K~N,Bainbridge et al.,2008)。AUX1::GUS在幼叶边缘、SAM两侧、新生侧生原基表达。LAX1::GUS在幼叶顶端表面、SAM周围区域新生原基突起处表达。LAX2::GUS在幼叶叶肉、SAM周围区域内部特定区域表达。LAX3::GUS在SAM和幼叶没有显示,可能在叶序类型形成中没有作用。野生型SAM中生长素反应在侧生原基起始具有高峰,而在四突变体的SAM表达呈弥散状,或表达很弱。野生型生长素反应集中在SAM的L1层,下面没有反应,而四突变体顶端分生组织内部也有信号。PIN1的分布在野生型和四突变体与DR5::GFP的表现一致(Bainbridge et al.,2008)。

生长素提高几种KNOX I类基因的表达(Souček et al.,2007)。KNOXI类基因具有促进细胞分裂和延长的特性(Lenhard et al.,2002;Douglas et al.,2002)。在叶中不同部位,不同的因子与KNOX I类基因相互作用,抑制和调节细胞分裂和分化活动。

叶原基起始时期,决定侧生原基特性的ASYMMETRIC LEAVES1在叶原基中表达上调,同时KNAT1基因表达下调,玉米ROUGH SHEATH2(RS2)、金鱼草的PHANTASTICA(PHAN)与拟南芥的AS1类似,统称ARP,属于MYB类转录因子,与DNA结合蛋白(具亮氨酸拉链和半胱氨酸重复序列)AS2、RNA结合蛋白(RIK)、染色质修饰蛋白HIRA形成复合体,抑制KNOXI类基因的表达,其表达分布与KNOX互补。KNOX的下调表达引起AS1的起始表达,标志叶分生组织与茎顶端分生组织与叶原基的分离(Phelps-Durr et al.,2005)。AS1AS2复合体在叶片发育过程中与其他不同类型的基因产物在不同的部位抑制KNOXI类基因的表达(Xu et al.,2003),as1和as2基因的突变导致叶发育过程中细胞分裂周期分布的改变,as2突变体变化更为显著。这种变化可以通过决定细胞分裂的周期蛋白CYCB1;1::GUS的分布表现出来(图9.24,Zgurski et al.,2005)。as1和as2突变体中生长素反应部位也发生显著变化(图9.25,Zgurski et al.,2005)。

生长素分布将维管束原形成层预先定位,但由原形成层分化形成各种专一类型的细胞还需要多种其他因子的共同作用。叶片近远轴建立,表现在维管束木质部分布在近轴端,而韧皮部分布在远轴端。此外,叶近轴远轴极性由近轴-远轴叶表皮细胞的形态、叶肉细胞中海绵组织、栅栏组织分布和结构、维管束木质部和韧皮部背脊的分化表现出来。

图9.24 as1和as2对叶片中细胞分裂部位分布的影响(Zgurski et al.,2005,ⓒASPB)

图9.25 as1和as2对叶片中生长素反应(DR5::GUS)分布的影响(Zgurski et al.,2005,ⓒASPB)

1.近轴远轴极性的决定

叶的背腹性在发育过程的早期就被决定了,最早发现的叶片背腹轴决定因子为金鱼草中突变体phan,缺少决定背腹性发育的功能(Waites et al.1998)。正常金鱼草的叶片从背面到腹面依次是不同的细胞层:被表皮细胞、栅栏叶绿素、海绵叶绿素和腹部表皮,中脉微管束也具有极性。突变体phan突变体中叶片没有背腹性,植株突变体上部的叶片基本上只由腹部的细胞组成。在突变体植株的叶片背上苞叶和花瓣突起有不同程度的抑制。PHAN基因已经被克隆,它编码一个MYB家族转录因子,对于叶片背部细胞的分化是必需的。

决定叶原基和叶片中近轴-远轴极性的因子有远轴特性KANADI(KAN1、KAN2、KAN3)和YABBY、近轴特性HD ZIPⅢ类的PHABULOSA(PHB)、PHAVOLUTA(PHV)、REVOLUTA(REV)和AS1(Kumaran et al.,2002;Eshed et al.,2004)。近轴-远轴极性因子相互抑制,与其他调控因子如LEU、LUH、SEU和SLK等一起,调控促进细胞分裂延长的KNOX等类型的基因在特定的时间和部位表达,使叶子表现出近轴远轴的极性。

(1)-YABBY

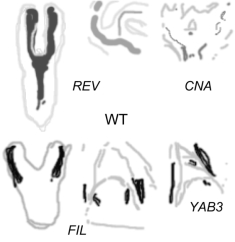

YABBY(YAB)家族基因编码锌指和bHLH蛋白,参与侧生器官远轴端的形成(图9.26,Williams et al.,2005;Siegfried et al.,1999;Izhaki and Bowman,2007)。该基因家族成员包括FILAMENTOUS FLOWER(FIL)、YABBY3(YAB3),它们的作用重叠,单突变表型变异不明显,使叶中KNOX类基因(STM、KNAT1、KNAT2)去抑制,并使stm表型部分恢复。双突变体叶没有远轴端特性。偶尔在远轴中肋形成茎分生组织。双突变在子叶和叶片的近轴表面形成异常分生组织,因此YAB类基因将KNOX的表达限制在茎顶端和叶片的特定区域,同时保证远轴叶面特性的形成(Kumaran et al.,2002)。YAB类蛋白与LEU、LUH、SEU和SLK蛋白按一定组合形成复合体。SEU编码metazoan Lim结合的转录因子,与LEUNIG转录共调节基因结合。拟南芥有三个SEUSS-LIKE(SLK)基因,是转录因子适配子,它们之间功能冗余。SLK2和SEU对生长素信号传导、STM和PHB的表达都具有促进作用(Bao et al.,2010)。

(2)-KANADI

KANADI(KAN)编码的蛋白含有一个保守的GARP区域,与DNA特定序列结合,包括4个基因(KAN1~4)。KAN在叶和花原基的远轴端表达,蛋白的亚细胞定位为核定位。KAN的组成型表达造成胚轴缺乏SAM和维管组织。kan突变体的片层生长依赖YABBY的功能,KAN1、KAN2、KAN3在器官发生中具有重叠作用,共同抑制HD ZIPⅢ类PHB、PHV、REV的近轴功能,决定远轴特性(Eshed et al.,2004)。KAN也与生长素响应有关,KAN1、KAN2、KAN3突变体中PIN1分布异常,导致侧生原基(图9.7)形成,植株形态异常(Izhaki and Bowman,2007)。反之,生长素反应因子ARF3(ETT)也影响KAN的活性,ett突变体KAN活性受到抑制,arf3 arf4的双突变导致所有气生组织远轴组织转变成近轴组织,与kan突变体相似(Pekker et al.,2005)。

图9.26 近远轴特性基因的特异表达(Williams et al.,2005;Siegfried et al.,1999,Izhaki and Bowman,2007)(严海燕绘)

(3)-REV、PHV/PHB等(www.chuimin.cn)

REV基因编码一个同源盒亮氨酸拉链(HD-ZIPⅢ)转录因子,含有START甾醇脂类结合区(Sterol-Lipid Binding Domain)。与REV相似的HD ZIPⅢ类基因还有PHB、PHV、CNA(ATHB15)、ATHB8。PHB、PHV、REV、CNA、ATHB8几个HD ZIPⅢ基因在拟南芥发育过程中的作用具有重叠、拮抗、独特的作用特点。PHB、PHV、REV重叠的作用与PHB、PHV、CNA重叠的作用不同。CNA、ATHB8的作用在某些组织与REV作用拮抗,在另一些组织与REV作用重叠(Prigge et al.,2005)。REV在侧生茎端分生组织和花分生组织最早时期表达,该基因决定侧生分生组织和叶原基分生组织活性以及维管组织类型(Otsuga et al.,2001)。PHB在叶原基早期整体表达,后期在近轴端表达并增强。PHB控制SAM与叶原基相邻区域和叶原基近轴端的基因表达。ATHB8、ATHB9、ATHB14、ATHB15、REV都在维管束中表达,ATHB15(CNA)是早期维管束发育中专一决定维管束前形成层细胞特性的关键转录因子(Ohashi-Ito and Fukuda,2003),athb-15突变体木质部在韧皮部外侧(Green et al.,2005)。生长素正调控ATHB-8的表达(Baima et al.,1995),ATHB-8也在拟南芥发育中限制在前维管束细胞中表达,但ATHB8的增强表达促进木质部的发育(Baima et al.,2001)。

(4)-HD-ZipⅢ转录因子

Turchi等(2013)发现部分与REV、PHB等HD-ZipⅢ转录因子具有相似结构域的HDZipⅢ转录因子,其成员也参与SAM的发育和叶片的极性建成。拟南芥有10个HD-ZipⅢ转录因子,其中3个基因hat3 athb4 athb2的三突变体同时表现叶片极性的缺陷和SAM的缺失。上述3个基因在胚胎发育早期即有表达,突变体中生长素转运蛋白PIN1的表达区域受到影响。ATHB2受到HAT3的直接调控,在胚胎发育中的极性建成、子叶发育、侧生器官的发育和叶片极性调控上与HAT3和ATHB4功能冗余。在三突变体中YABBY等基因的表达区域发生明显改变,phb和rev的突变对表型具有增强作用。CHIP实验表明ATHB-2是REV的直接靶基因,rev突变体中ATHB-2的表达明显升高(Turchi et al.,2013)。

(5)-microRNA

HD ZIPⅢ类蛋白除了受相似小分子ZIP蛋白反馈调控外,还受小分子RNA的调控,MiRNA165和MiRNA166与HD ZIPⅢ中START区域互补,MiRNA165调控PHB、PHV、REV、ATHB8的蛋白水平,MiRNA166调控CNA(ATHB15)的水平。RNA依赖的RNA聚合酶(RdRP)催化双链RNA的合成,RDR6基因增强AS2的功能,rdr6as2双突变体中MiRNA165和MiRNA166水平提高,而PHB、REV、ATHB8、ATHB15水平下降,但ATHB15下降不显著,BP表达异常。说明RDR6AS2通过miRNA调控HD ZIPⅢ的蛋白水平(Li et al.,2005)。

miRNA165/166基因在胚胎发育中的表达具有保守性,而且这种表达模式不受SHR/SCR信号途径的反馈调控(Miyashima,2013)。miRNA165/166不仅在成年植株叶片中负调控PHB/PHV等叶片背腹轴关键基因的表达,这种调控在胚胎发育早期就已经开始(图9.27,Miyashima,2013)。

图9.27 MiR165/6与PHB表达和作用模式(严海燕根据Miyashima et al.,2013年绘制)

(6)其他调控

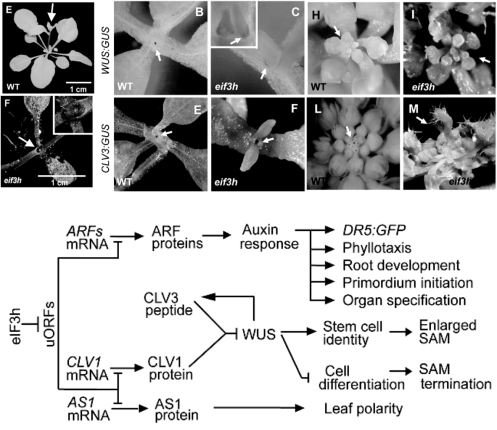

Zhou等人(2014)发现拟南芥eif2h(翻译起始因子)突变体具有SAM膨大和叶背腹极性丧失等表型。研究中发现不仅与SAM发育有关的WUS、CLV1、CLV3的蛋白水平在突变体中高于野生型,AS1和ARFs蛋白水平也发生改变,因此可以解释生长素分布异常和对叶片极性的影响(图9.28)。

综上所述,幼叶叶片背腹轴极性建立涉及的关键基因包括:YABBY和与之互作的与生长素相关的ARF3/4、KANADI、与之拮抗的WOX1以及HD-ZIP III基因(包括PHB、PHV、REV等),另外还有包括AGO1和miR165、166,以及AGO7和ta-si-ARF在内的转录和翻译水平调控。简单来说,背面(近轴)的细胞受PHB等HD-ZIP III基因的表达直接指引,腹面(远轴)的细胞则依赖KANADI和YABBY基因的表达。显而易见这两类基因之间的表达相互抑制,例如KAN在细胞中的表达抑制PHB/PHV/REV的表达,反之亦然。miR165及ta-siR-ARF通过反义互补于HD-ZIP III基因的mRNA而间接影响叶片的背腹极性的建立(图9.29)。除了背腹轴的分化,在背腹轴交接处(中部)表达的特异转录因子WOX1和PRS/WOX3也被分离出来(Nakata et al.,2012;2014),这些基因的正确表达对于边界的确立和极性的维持具有重要作用。

图9.28 eiF3h对WUS、CLV3、CLV1等翻译水平的调控(Zhou et al.,2014,ⓒASPB)

图9.29 叶片发育中的极性决定机制(Kalve et al.,2014)(严海燕重绘)

2.顶端-基部极性的决定

KNATM是一类只含有Myeloid ecotropic viral integration site(MEIS)-KNOX(MEINOX)的区域,不含同源(homeodomain)序列的转录因子,与BELL TALE通过MEINOX区域结合,与KNOX蛋白通过酸性线圈区域、不依赖同源区域结合。KNATM在器官原基基部侧面和成熟器官边缘表达,具有决定叶基部-顶部极性的功能(Magnani and Hake,2008)。

近轴-远轴特性基因本身影响叶片中近轴和远轴方向细胞的分化,如近轴表皮和远轴表皮结构、近轴栅栏组织、远轴海绵组织的分化。

有关植物发育生物学的文章

果实中有三个轴的极性:中间-侧面、顶部-基部、近轴-远轴。GYM促进未分化特性基因的抑制。果荚中其他基因可能影响crc gym的性状,与CRC的功能重叠,如FIL、YAB2、YAB3表达在离轴区但不在中间区。生长素极性运输对植物的发育很关键。pin1突变干扰生长素极性运输和雌蕊的顶端基部形成,导致生长素极性运输降到15%。PID控制PIN在细胞中的极性分布,调节生长素的极性运输。......

2023-11-20

侧根从主根中柱的中柱鞘起始,生长素在中柱鞘的特定区域积累,诱导相关区域的细胞分裂,形成侧根起始细胞。凡是影响生长素运输和分布的因素都影响侧根的形成。细胞分裂素在侧根起始细胞中的存在抑制侧根的形成,与生长素作用相拮抗。另一个研究证明了仅仅是机械弯曲,不依赖重力和生长素就能造成侧根形成的起始。......

2023-11-20

顶端基部极性在合子分裂前合子中就已经确立。受精、光、重力等因素可以诱导褐藻黑角菜属海藻Fucus合子中极性的建立。合子是由卵细胞和精子融合而成,二者所携带已存在的各种因子在合子中发挥作用,是合子发育的基础。在卵细胞和合子中干细胞特性基因WOX2和WOX8中就已经共同表达,WOX8与这种极性分布和不对称分裂有关,受WRKY2激活而转录。显示的肌动蛋白在合子中受精后5~6小时和15小时后的分布。......

2023-11-20

生长素、乙烯、淹没在水中、土壤中、遮光、机械伤害等都能引起不定根的形成。在不定根分生组织形成阶段,生长素运输、反应、细胞壁合成有关基因和一个B-盒锌指基因上调表达,削弱细胞壁合成的基因下调表达。在分生组织形成和不定根形成阶段,与水逆境有关基因的大量转录,表现出对水运输功能的适应。在Populus中,细胞分裂素反应调控因子PtRR13是不定根形成的负调控因子,在细胞分裂素信号下游作用,抑制不定根的形成。......

2023-11-20

表观遗传包括了DNA的甲基化与染色质修饰。表明MET1进行的DNA甲基化对发育的胚中生长素梯度的建立和保持是必需的。PIN1是生长素流出载体,参与生长素梯度的建立,在met1突变胚中也均匀分布,说明DNA甲基化也影响PIN1的表达。通过影响生长素分布和与组织分化有关基因的表达,基因组DNA甲基化控制胚极性的建立。PcG中的PRC2和PRC1在KNOX类基因表达调控方面起重要作用,如PRC2成员CLF对STM、PRC2成员FIE、PRC1成员TFL2/LHP1对STM、KNAT1、KNAT2的表达都有调控作用。......

2023-11-20

位点印记指从DNA结构或染色体结构上对基因的控制表现为母方或父本的表型。它们的突变体表型相似,未受精突变体胚乳和果实发育,种子不育;受精突变体种子胚乳过量繁殖,细胞化延迟,胚发育终止,最后种子不育。反之,野生型母本与met1-3/+父本杂交,大小种子各占一半,说明雄配子中MET1功能的丧失使父本印记的生长抑制基因表达,引起胚乳和种子大小减小。......

2023-11-20

植物的花粉成熟后,被释放出来,不同的植物通过不同的传粉机制,将花粉传播到雌蕊上。营养核用于为花粉的萌发和花粉管的生长或两核花粉中生殖核的进一步分裂提供营养。风媒花粉与以动物为媒介的花粉和柱头在结构上大不相同。花粉到达柱头后,与柱头发生相互识别和相互作用后萌发,花粉管进入柱头,并深入花柱,在花柱内受到雌蕊中各种因素和信号的导引,向胚珠生长,最后通过珠孔,在胚囊内释放两个精子。......

2023-11-20

双子叶植物的叶原基最初在茎尖上形成一个脊,随着它的生长延伸,基部包围茎尖一周。叶的发育过程具有背腹性,这一发育特性是早在叶原基形成时就决定的。在叶片发育过程中,L1层细胞通常发育成无叶绿素的表皮细胞,覆盖在叶的表面。所有这些过程都在严密的调控网络之下,通过许多信号的整合过程,在形态上经过极性确定、组织分化、叶脉网络逐步进行生长和扩张,发育形成叶片。图9.18叶片发育中细胞分裂的部位......

2023-11-20

相关推荐