叶的生长分化建立在细胞分裂和分化的基础之上。生长素在器官发生中起主要作用,细胞分裂素在生长素诱导的器官发生中起修饰作用。器官发生中细胞分裂素通过影响生长素运出载体的分布改变生长素的分布,从而改变生长素反应的区域。在叶中不同部位,不同的因子与KNOX I类基因相互作用,抑制和调节细胞分裂和分化活动。......

2023-11-20

果实中有三个轴的极性:中间-侧面、顶部-基部、近轴-远轴。所有侧生器官都具有近轴远轴的分化,如叶的上表皮与下表皮、雌蕊的外部细胞层和内部细胞层。

1.近轴-远轴极性的决定

一些基因与果实的近轴远轴极性有关。GYMNOS(GYM)也称为PICKLE(PKL),编码一个依赖CHD3/4 DNA的ATP酶,是SWI2/SNF2基因家族染色质重修饰酶,GYM蛋白结构中有一个PHD指和一个MYB DNA结合区域。GYM同果蝇Mi-2相关,该基因产物与组蛋白去乙酰基酶结合,抑制目标基因的表达,是染色质修饰蛋白。PKL抑制胚发育激活因子LEC1的表达,在拟南芥萌发和整个植株中抑制胚特性(Ogas et al.,1999;Rider et al.,2003;Henderson et al.,2004)。GYM在未分化的组织中表达,包括胚、分生组织、器官原基。在雌蕊发育5~7时期的雌蕊各处表达,但在时期8限于中间的脊和胚珠原基中,最后只在胚珠中表达(Roeder and Yanofskya,2006)。

gym单突变近轴-远轴特性未变,crc和gym单突变中都没有异常胚珠在雌蕊外部发育。crc gym双突变造成了雌蕊外部胚珠原基的形成,即近轴-远轴极性的改变。在crc gym中异常胚珠沿着隔膜发育(Roeder and Yanofskya,2006)。

Eshed等人假设CRC除了建立心皮特性、促进花柱形成外,决定雌蕊的离轴细胞特性。GYM促进未分化特性基因的抑制。gym突变延长了未分化特性基因表达的时间。crc gym突变轴向反化被限制在中间区域。果荚中其他基因可能影响crc gym的性状,与CRC的功能重叠,如FIL、YAB2、YAB3表达在离轴区但不在中间区。内部外翻kanadi(kan)gynoecia突变基因KAN1和KAN2的突变几乎使整个植物的近轴远轴极性丧失,kan1kan2双突变的雌蕊外部布满了胚珠,代替了所有离轴组织。其也缺乏中间侧面极性,果脊向外长出组织(图7.32)(Roeder and Yanofskya,2006)。

kan1加强crc近轴远轴极性丧失,脊部向外生长,在外部形成包括传输管道的隔膜和两排胚珠。心皮在基部形成。KANADI基因编码GARP家族的转录因子,GARP家族有五十多个基因,KAN1促进远轴特性的形成,在幼叶远轴端和开花器官表达,雌蕊中表达在远轴端(Roeder and Yanofskya,2006)。KANADI控制生长素反应因子基因ARF3和ARF4的转录表达(Pekker et al.,2005),也通过影响生长素运出载体PIN1的分布影响生长素流动(Izhaki and Bowman,2007),还可直接抑制非对称基因ASYMMETRIC LEAVES2(AS2)的转录控制近轴远轴极性(Wu et al.,2008)。

图7.32 KAN CRC决定近轴远轴极性(Roede and Yanofskya,2006,ⓒASPB)

同源盒亮氨酸锌指拉链(HD-ZIP)家族类型Ⅲ的三个成员PHABULOSA(PHB)、PHAVOLUTA(PHV)和REVOLUTA(REV)促进近轴命运。PHB、PHV、REV都是与蛋白作用的蛋白,在胚发生中与AP2类转录因子DORNRÖSCHEN(DRN,又名ENHANCER OF SHOOT REGENERATION1;ESR1)和DRN-LIKE(DRNL;又名ESR2)形成异源聚合体,影响生长素运输和反应(Chandler et al.,2007)。PHB、PHV、REV封闭一个microRNA-结合位点,干扰转录产物积累的中间环节,PHB过量表达使整个发育中叶子表达产物,野生型只限于近轴表达。PHB、PHV、REV也可能接受分生组织近轴位置信号受到表达调节(Roeder and Yanofskya,2006)。

2.果实顶端基部轴的形成

在雌蕊顶部基部轴向形成中生长素作为形态建成素起重要作用。生长素在幼嫩顶部合成,通过植物体运输到基部。PIN-FORMED(PIN)是生长素运出的载体,极性动态分布在植物的一侧细胞,控制生长素梯度的建立。生长素极性运输对植物的发育很关键。生长素运输抑制剂可用来干扰浓度梯度,研究生长素对发育的作用。N-1-naphthylphthalamic acid(NPA)是一种生长素运输抑制剂(Roeder and Yanofskya,2006)。(www.chuimin.cn)

PIN1编码一个跨膜蛋白,有8~12个跨膜区域,围绕一个被假定为跨膜载体的亲水核。PIN1在子叶、成簇的叶、幼苗、花序、角果中表达,组织学研究表明在木质部薄壁细胞和形成层表达。PIN1定位于细胞的一侧,与P糖蛋白(P-glycoprotein,PGP)相互作用,调控生长素极性运出(Blakeslee et al.,2007)。PIN1在茎中细胞基部膜侧的分布,与生长素的向基性运输一致。pin1突变干扰生长素极性运输和雌蕊的顶端基部形成,导致生长素极性运输降到15%。突变体起始时只有光秃的雌蕊柄,后来花成簇形成。花萼和花瓣的数目倾向于增加,花瓣在基部融合,雄蕊数目减少。花器官心皮化。花序顶部倾向形成多雌蕊,其表型范围较广。雄蕊不形成花粉,雌蕊中胚珠不发育,pin突变体不育(Roeder and.Yanofskya.,2006)。

PINOID(PID)编码一个丝氨酸苏氨酸蛋白激酶,在体外自动磷酸化,在维管组织瞬时表达。PID启动子含有一个AuxRE,受生长素诱导表达。PID控制PIN在细胞中的极性分布,调节生长素的极性运输。pid突变体同样形成光秃的针样柄,中心子房缺乏雌蕊群,在形成的少量的花中,雌蕊被花柱和柱头覆盖,其表型与pin相似,与ett相似但与ett不同的是其近轴远轴极性不受影响(Roeder and Yanofskya,2006)。35S::PID过量表达PID,使PIN位于顶部,低水平表达PID,使PIN位于基部(Roeder and Yanofskya,2006)。

SPT可能是介导生长素极性运输的因子,施加NPA后spt突变造成的雌蕊顶端裂缝复原。由于NPA抑制生长素运输,生长素积累在顶端,促进顶端生长,使spt突变造成的生长减少得以修复(Roeder and Yanofskya,2006)。

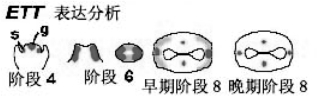

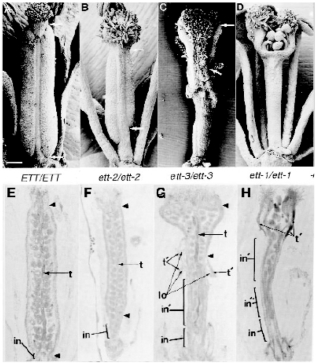

ETTIN编码生长素反应因子(ARF3),含有一个与生长素反应因子相似的DNA结合区域。ARFs结合到生长素调节基因的生长素反应元件AuxREs上,控制它们的表达。ETT有一个核定位序列和2个富含丝氨酸的区域。在雌蕊中起着介导生长素反应的作用。ETT表达在野生型雌蕊早期中的果皮内侧(Roeder and Yanofskya,2006)(图7.33)。ETT负调控SPT表达,形成瓣,清除雌蕊过度生长和外翻的传输通道。SPT含有几个类似AuxRE元件,ETT有可能通过直接结合SPT的启动子发生作用。ETT同时与TOUSLED相互作用。ett tsl双突变体的雌蕊茎上只有胎座和胚珠,缺乏果荚、柱头组织、花柱。TSL表达范围在ett突变体中延伸到花柱的中间组织和果荚。野生型则只在顶端表达。所以ETT将TSL的表达限制在雌蕊的顶端区域,建立顶端极性(Nemhauser et al.,2000;Roeder.and.Yanofskya,2006)。

图7.33 ETT表达类型(Roeder and Yanofskya,2006,ⓒASPB)

ETT沿着顶端基部轴向建立界限。ett突变体中间的子房缩短,雌蕊柄、花柱和柱头延长,胎座和隔膜也减小;雌蕊传输导管组织外翻,柱头和花柱分裂,维管组织受到影响(Nemhauser et al.,2000;Roeder and Yanofskya,2006)(图7.34)。

界限假说解释了生长素和ETT的作用:子房顶部和基部各有一个界限。生长素运输抑制剂处理加大生长素梯度,使下部界限上提。ett突变使顶端界限下拉,底部界限上提,中间区域缩小,造成雌蕊柄和花柱、柱头延长,子房缩短的现象。不同的等位基因程度不同(图7.35)。生长素运输抑制剂与生长素反应基因ett突变体表型的一致性进一步说明了生长素在顶端基部轴极性分化过程中的作用(Roeder and Yanofskya,2006)。严海燕认为,适当浓度的生长素促进细胞分裂和延伸,ett突变体和生长素运输抑制剂使生长素由顶端向下的运输受到阻碍,顶部有足够浓度的生长素促进生长,而中部不足,造成三种部位生长速度的不均衡。

图7.34 ETT突变体顶端基部极性的变化(Roeder and Yanofskya,2006,ⓒASPB)

有关植物发育生物学的文章

叶的生长分化建立在细胞分裂和分化的基础之上。生长素在器官发生中起主要作用,细胞分裂素在生长素诱导的器官发生中起修饰作用。器官发生中细胞分裂素通过影响生长素运出载体的分布改变生长素的分布,从而改变生长素反应的区域。在叶中不同部位,不同的因子与KNOX I类基因相互作用,抑制和调节细胞分裂和分化活动。......

2023-11-20

干细胞具有细胞分裂少、未分化的原始分生细胞特性,传统植物学中称为原分生组织。WUS在干细胞区直接与分化有关转录因子基因的启动子结合,抑制它们的转录。过量表达WUS,将在器官基数上过量。而限制WUS分布范围的CLV信号转导系统任一元素的失效都会导致WUS范围扩大,相应器官数目增多。由SUPER1编码的YUCCA5过量表达引起游离IAA和生长素反应增加,造成生长素过量的表型。......

2023-11-20

顶端基部极性在合子分裂前合子中就已经确立。受精、光、重力等因素可以诱导褐藻黑角菜属海藻Fucus合子中极性的建立。合子是由卵细胞和精子融合而成,二者所携带已存在的各种因子在合子中发挥作用,是合子发育的基础。在卵细胞和合子中干细胞特性基因WOX2和WOX8中就已经共同表达,WOX8与这种极性分布和不对称分裂有关,受WRKY2激活而转录。显示的肌动蛋白在合子中受精后5~6小时和15小时后的分布。......

2023-11-20

受精启动果实的发育。授粉以后,果实的发育也与种子发育密切相关。在李子发育过程中,生长素在果实生长中起重要作用,而乙烯在果实成熟的起始和速度方面起重要作用。赤霉素Gibberellin在受精后角果的发育过程中促进角果的延长,缺乏赤霉素时抑制生长。GAI编码转录调控辅助因子,17个氨基酸的去除造成对赤霉素不敏感的突变gai。gal-5gai突变的表型与未授粉但用生长素处理的表型相同,说明GA缺乏时,生长素的作用占主导地位。......

2023-11-20

表观遗传包括了DNA的甲基化与染色质修饰。表明MET1进行的DNA甲基化对发育的胚中生长素梯度的建立和保持是必需的。PIN1是生长素流出载体,参与生长素梯度的建立,在met1突变胚中也均匀分布,说明DNA甲基化也影响PIN1的表达。通过影响生长素分布和与组织分化有关基因的表达,基因组DNA甲基化控制胚极性的建立。PcG中的PRC2和PRC1在KNOX类基因表达调控方面起重要作用,如PRC2成员CLF对STM、PRC2成员FIE、PRC1成员TFL2/LHP1对STM、KNAT1、KNAT2的表达都有调控作用。......

2023-11-20

雌蕊由两个心皮组成,以后发育成果夹,两个心皮融合,由一个原基发生。拟南芥果实种夹壁成熟时通常含有6层细胞。各发育阶段的形态特征如下:阶段1可见花原基分化形成。阶段8雌蕊发育的更高更宽,花药形成小室。箭头指示果实的不同部分。SEM显示阶段17具有表皮脊和分散气孔的花柱表皮细胞形态。瓣细胞高度延长。阶段19果实左边瓣已经同胎座框的瓣边缘分离。......

2023-11-20

只有与静止中心接触的起始细胞受到影响,表明从静止中心短距离发射信号保持周围起始细胞的干细胞活性。生长素通过控制影响胚根发育的一系列关键基因起作用。突变体对生长素反应,但生长素反应元件DR5只在高浓度下反应,表明反应强度降低。与生长素运输有关的载体和蛋白对根的发育有影响。......

2023-11-20

在胚发生阶段,根的原分生组织已经形成一定结构,萌发时分生组织开始分裂,胚根沿轴向伸展,分生组织的细胞数目增加、繁殖速度增加。到成熟根阶段,这部分组织发育成原分生组织。这些原分生细胞的衍生细胞发育形成中心区细胞和轴柱根冠细胞。植物的根系结构在不同的发育阶段和环境中形态结构不同。维管束又由中柱鞘、木质部、形成层和韧皮部组成,不同的植物在不同的发育阶段和环境中其根中各种组织的分布和结构有不同。......

2023-11-20

相关推荐