(一)持续注意反应任务范式 在走神的实验室研究中,最典型的方法之一是采用持续注意反应任务。SART是当前走神研究中被使用得最多的行为任务。因此,MRT任务通过思维探针可以获得被试走神与否的回答,而通过被试走神时与集中于任务上的RRTs方差差异,就可以确认被试完成任务时的走神程度。......

2023-11-20

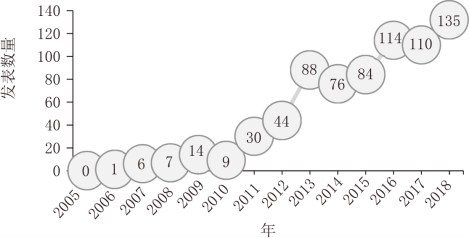

如前所述,自2006年斯莫尔伍德 (Smallwood)和斯库勒(Schooler)在综述中使用简单易懂的Mind Wandering一词来表示走神后,近十年来,论文的研究数量迅速增加。具体的文献数量信息可参见图3-4。但是在走神研究的前期,大部分研究者使用的概念名称均各不相同,有的研究者坚持使用TUT(Task-Unrelated Thought),有的则使用 SIT(Stimulus-Independent Thought)、白日梦 (Day Dreaming) 等,使用Mind Wandering的研究者主要依据斯莫尔伍德 (Smallwood)和斯库勒 (Schooler)的概念界定,认为走神的出现是由于注意被与个体相关的信息自动激发,且注意转移这一过程个体可能意识不到。

但研究者普遍认为,走神是一种自发的思维加工过程,没有目的,不需要意志努力。[73]基于这一概念框架,研究者探讨了走神的基本特点,走神对作业成绩、情绪、日常生活和其他心理加工过程或心理结构的影响,还从多个方面对走神进行了丰富的研究。比如,麦克维 (McVay)和凯恩 (Kane)基于大量实验研究的结果发展了执行控制失败理论。他们认为,个体一般通过执行控制系统努力将注意维持在当下任务,尽管如此,走神还是会出现,因此这一过程并非个体意识控制,具有自动性。在走神的实证研究中,研究者也通过实验室研究任务过程中走神的特点,一般是在一个简单注意任务中随机插入思维探针询问被试当下的注意力是在任务上还是在走神上;在问卷调查中,姆拉泽克 (Mrazek)同样基于斯莫尔伍德 (Smallwood)和斯库勒 (Schooler)对Mind Wandering的界定编制了评估青少年走神的调查工具;还有研究者将fMRI技术引入走神领域,探究走神的脑区活动特点。

图3-4 2005年至2008年关注走神 (主题/摘要)的出版文章数量变化图

数据截至日 (2019年10月7号)via pubmed.org.(www.chuimin.cn)

尽管这一时期的走神研究逐渐丰富,但随着研究的发展,在同一概念框架下的不同研究结果并未完全一致,甚至出现了相互矛盾的现象。比如,在走神的情绪功能研究中,有研究发现走神伴随消极的、不快乐的情绪,[74]但也有研究发现,走神能降低消极情绪,排解无聊感。[75]而且,在以往评估走神的实验研究中,大部分实验任务无聊、乏味,导致被试的任务动机较弱,可能会出现被试有意识地走神的现象。基于此,塞利(Seli)等人提出,研究结果有争议可能是由于不同研究评估的是不同走神类型。即,之前研究者可能将有意识的走神和无意识的走神混淆了。

塞利 (Seli)等人指出,除自发产生的、没有特定目的且不能自主控制的自发走神外 (spontaneous mind wandering,MWS),还存在一种有意的走神 (deliberate mind wandering,MWD),它是个体有目的的MW。在MW-D状态下,个体可以主导自己的注意指向,但仍然允许自己产生与任务无关的想法。[76]例如,阅读过程中有两种MW:一种是个体出现了MW,但自己却没意识到 (MW-S),另一种则是明明知道自己在MW,但依然在 “浏览文字”(MW-D)。所以,MW-S和MW-D的认知体验是不同的。

他们认为,研究者之前所做的走神研究较多进行的是关于自发走神的研究[77],即较多的人主要是在一个综合的单维度走神的理论前提下开展研究。但应将无目的的MW和有目的的MW进行区分。所以,卡里埃 (Carriere)和塞利 (Seli)等人在开发修订问卷题目时,要求个体报告在日常生活中能否有目的地控制自己的注意指向及其水平。通过分析发现,相比于有意走神,自发走神与单维度的走神的相关度更高。

随后,他们也明确指出个体自发产生的、没有特定目的且不能自主控制的是一种自发走神,而有目的的个体可以主导自己的注意指向但仍然允许自己产生与任务无关想法的走神是一种有意走神,即有意走神和自发走神是 “能自主地转换注意焦点和不能自主地转换注意焦点”的关系。他们还同步使用有目的走神和无目的走神 (intentional and unintentionalmind wandering,或mind-wanderingwith and without intention)分别指代MW-D和MW-S。[78]在本书中,笔者倾向于将MW-D表达为 “有意走神”或 “有目的的走神”,将MW-S表达为自发走神。

有关思维之隅 走神研究与启示的文章

(一)持续注意反应任务范式 在走神的实验室研究中,最典型的方法之一是采用持续注意反应任务。SART是当前走神研究中被使用得最多的行为任务。因此,MRT任务通过思维探针可以获得被试走神与否的回答,而通过被试走神时与集中于任务上的RRTs方差差异,就可以确认被试完成任务时的走神程度。......

2023-11-20

所以,塞利 和卡里埃 等人于2013年编制了有意走神和自发走神量表对其进行测量。[64]量表包括有意走神和自发走神两个分量表,每个量表有4道题目,共8道题目,题目混合呈现,采用7点计分的形式。有意走神和自发走神的Cronbachα系数分别为0.84、0.83,并且与ARCES和MAAS、FFMQ都具有显著的相关关系。有意走神和自发走神量表与实验室中使用经验取样中得到的两种走神得分可以互相验证。......

2023-11-20

1966年辛格开发的白日梦问卷可以算是最早的量表。(一)白日梦频率分量表 实际应用中,大量研究选取了IPI中DFS测查走神情况。DFS包含12个项目,从不同场合下白日梦发生次数、持续时间来总体性地估计走神频率。(二)简版想象过程问卷 与白日梦频率量表相似,简版想象过程问卷也源于早期的白日梦问卷。由于项目简洁、内容明确,SIPI自开发以来,常被用于走神研究。......

2023-11-20

Mind Wandering正式开启了人们关于走神的研究,具有里程碑式的意义。[6]走神也一样,它属于集群概念,是这类现象的内涵,而具体概念是集群概念的子概念,属这类现象的外延。由于集群概念走神的本质特征难以确定,任何子概念都不能反映它的本质特征,所以,研究者无须对走神作具体的概念界定,只要在特定实证研究中对具体概念作操作性定义,阐明研究的具体现象就可以了。走神现象无所不在,它普遍存在于人们的学习、工作和生活中。......

2023-11-20

这种以个体为中心的研究方式为我们提供了新的研究视角,而对于元认知和走神,在小学生个体上是否表现出不同的发展水平,他们是否可以根据元认知、有意走神和自发走神的发展特点被划分为不同的潜在类别?带着这一疑问,笔者考察了元认知和有意走神、自发走神在小学生个体中的差异,考察不同亚类别的小学生在学业成绩上的表现特点。......

2023-11-20

姆拉泽克 等人[59]提出的走神问卷 可以直接测量青少年个体的特质走神。鞠恩霞等对MWQ进行了中文版修订,保留了原量表的5个项目,进行信效度检验后证实具有良好的心理测量学指标。[60]MWQ内容上完全聚焦于走神,而且表达上清晰简洁,适用于青少年及成人。MWQ是第一个直接测量总体走神的量表,内容明确、表达清晰,且量表只有5个项目,在保证信效度的情况下简便易实施,具有其他量表无法比拟的优势。......

2023-11-20

也有较多研究者借用测量其他相关或相反特质的问卷来测量走神:如布朗 和里安 认为,MW和专注是意识的两个极端状态,他们使用专注和意识量表 的反向得分作为 MW的指标 [34];切恩 等人认为MW容易导致个体在注意方面发生认知错误,因此,他们从个体的认知错误这一角度,使用与注意相关的认知错误量表 来测MW。还有研究者对走神时的形式和内容进行了关注,设计了多维度经验量表 。这些问卷都是在走神研究中比较常用的问卷。......

2023-11-20

内容调节假设认为,走神对心理健康特别重要,走神与心理健康之间的关系跟不同的走神内容有关。走神和心理健康之间的关系取决于个体的评估以及如何调节走神的内容,使走神产生最有成效的结果,并尽量减少对其幸福或其他结果的危害。这一假设强调走神是一种异质的、而不是同质的状态。而将走神的内容限制在未来指向和感兴趣内容上,会给个体带来更好的收益。......

2023-11-20

相关推荐