1966年辛格开发的白日梦问卷可以算是最早的量表。(一)白日梦频率分量表 实际应用中,大量研究选取了IPI中DFS测查走神情况。DFS包含12个项目,从不同场合下白日梦发生次数、持续时间来总体性地估计走神频率。(二)简版想象过程问卷 与白日梦频率量表相似,简版想象过程问卷也源于早期的白日梦问卷。由于项目简洁、内容明确,SIPI自开发以来,常被用于走神研究。......

2023-11-20

(一)持续注意反应任务范式 (the Sustained Attention on Response Task,SART)

在走神的实验室研究中,最典型的方法之一是采用持续注意反应任务。该范式的实质是go/no-go任务,任务要求被试对大概率事件作按键反应,而对小概率事件不作反应,从而使被试形成一个刺激—按键的优势反应。当出现小概率刺激时,个体必须集中注意才能克服已经形成的优势 (按键)反应。研究者发现,被试走神时反应时增长,准确率降低,SART可以通过被试在任务上的表现,而不是口头报告推断其走神程度。因此,SART是一种间接的走神评估工具。

SART最早由罗伯特森 (Robertson)[8]提出,其在实验中要求被试坐在电脑屏幕前约40厘米处,对显示屏上随机出现的个位数字进行反应,即,被试看到3以外的数字作按键反应,看到数字3不作反应。任务共进行了4.3分钟,先后呈现225个个位数字,由数字1到9重复呈现25次组成。每个数字呈现250毫秒,随后紧跟一个持续时间为900毫秒的掩码,掩码为环形,中间包含一个对角交叉线,且环形的直径是29毫米。所有数字按照预先确定的伪随机方式呈现,并要求被试完成任务时,对速度和准确性予以同等程度的重视。此外,数字呈现为随机的5种字号,分别为48号、72号、94号、100号和120号,用来提高处理数值的要求。实验中,数字及掩码都呈现为白色,屏幕背景则是黑色背景,具体见图3-1。

罗伯特森 (Robertson)等人通过反应时和错误率对被试的表现进行量化,证实了被试在SART测试中的表现与在传统的持续注意力测试中的表现显著相关,且与自我报告的日常注意失败显著相关,明确了SART作为持续注意任务的可行性。

图3-1 SART示意图

被试对3以外的数字按空格键反应,对3不作反应

此后,该范式衍生出了大量变式被用于与走神相关的研究。有研究改变了每个block的持续时间,以便于block结束时插入思维探针[9];有研究者提出了SART的不同版本,简单版本中被试可预测出何时对反应进行抑制[10];有研究者改变了刺激间隔、刺激呈现时间和刺激呈现的速度[11]……还有研究者使用了新的任务刺激,用词汇和字母代替了对数字1到9的反应。如麦克维 (McVay)和凯恩 (Kane)区分了三种词汇呈现方式:语义 (动物词汇/食物词汇)、感知 (小写字母/大写字母)、语义+感知 (动物词汇+小写字母/食物词汇+大写字母);昂斯沃斯 (Unsworth)和麦克米兰 (Mcmillan)要求被试对动物相关的高频词进行反应,对食物相关的低频词不作反应。同时,马尔凯蒂 (Marchetti)以及斯莫尔伍德 (Smallwood)的同事不再要求被试对数字作反应,而要求他们对字母O和Q进行反应。实验中,多次出现的字母O需要被试准确按键,不常出现的字母Q则需要被试抑制反应。

有少量研究单独使用SART获取被试的走神数据,如拉尔(Rahl)的研究将持续注意辨别率作为走神指标。[12]更多的研究是把SART和探针取样搭配使用,在SART中插入 “探针”,将个体的行为反应和口头报告结合起来,这样可以使研究者对走神的评估更加精准。这时SART中的反应时、正确率以及反应时的方差/标准差可以作为反映走神的指标。

SART是当前走神研究中被使用得最多的行为任务。在以往研究中,范式的有效性得到了充分的证明,走神领域也因该范式的存在有了进一步发展。然而,研究者认为,它仍存在一些问题。[13]首先,在这些任务上的表现可能主要衡量一个人抑制优势反应的能力,而不是其走神倾向;其次,由于任务中需要克服已经形成的按键反应,要求被试尽可能快速且准确地作出反应,这可能会受到速度-准确性权衡个体差异的影响;最后,被试的表现受到No-go刺激的影响,这些刺激可能会引发额外的走神。

(二) 节拍器反应任务 (The Metronome Response Task,MRT)

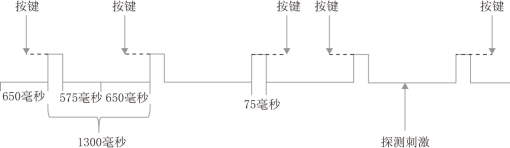

MRT和探针取样结合使用,被广泛应用于走神研究中。2013年,塞利 (Seli)及其团队在研究注意任务的表现是否反映了走神时,开创了这一范式,[14]此后一直被同课题组的研究者沿用。该范式的程序是:要求被试根据发声器呈现的周期性节拍器音调作出反应,即在每个音调出现的确切时刻按下空格键以保证和音调同步反应。实验共900个试次 (trial),每个试次持续1300毫秒,被试先经历650毫秒的安静状态,然后听到一个持续75毫秒、强度约60分贝的节拍音调,再经历575毫秒的安静状态。在整个任务过程中,会周期性地插入思维探针询问被试当前的思维状态。

图3-2 MRT示意图

垂直的竖条表示节拍器的音调 (持续75毫秒),虚线表示节奏反应时间 (RRTs),即按键时间与节拍器音调开始的时间之差。

研究者通过MRT和思维探针的结合使用对走神进行测量。由于实验要求被试每次试次的按键要跟与节拍器音调出现同步,按键时间和与节拍器音调开始之间就会出现时间差,所以每个试次中被试的按键时间减去节拍器音调开始的时间,就可以得到节奏反应时间 (rhythmic response times,RRTs)。研究者指出,如果一个人在完成任务时经历走神,他对音调开始的估计就会受到影响,对任务相关行为的调控减少,导致行为的变异性增加,体现在任务指标上就是使RRTs的方差变大。也就是说,走神程度越高的个体,RRTs的方差就越大。因此,MRT任务通过思维探针可以获得被试走神与否的回答,而通过被试走神时与集中于任务上的RRTs方差差异,就可以确认被试完成任务时的走神程度。(www.chuimin.cn)

由于MRT任务结合思维探针获得的被试回答,再用RRTs的方差结果代表被试的走神程度,可以更充分地分析走神,所以,MRT具有不可替代的优势。首先,它是一项简单的行为任务,因为刺激与反应简单,便于被试的理解与操作,不会因为实验刺激引发被试额外的走神情况;其次,在有研究批评以SART为主的go/no-go任务衡量的是个体抑制优势反应的能力而不是走神倾向时,MRT很好地避免了反应抑制问题。

近期的一项研究对MRT范式进行重复验证,证实了该范式对于走神评估的有效性[15];还有研究者探讨MRT可视化版本vMRT的可行性[16]。其他多数研究采用MRT进行了与走神相关的多方面探讨。例如,有研究发现动机能显著预测节奏反应时间变异 (RRTv),动机水平高的个体任务完成得更好,且操纵动机后,被试有意走神和无意走神的频率显著降低[17];走神影响次要任务上的表现,但这种关系取决于走神的程度 [18];等等。

(三)阅读和走神任务范式 (Reading and Mind-Wandering Task,RMT)

关于走神影响阅读的研究,研究者往往给被试提供一些文本材料,在其阅读时定期询问他们的意识状态,随后通过测试评估阅读理解能力,综合考察被试的走神情况。这其中,较常见的范式之一是阅读和走神任务 (RMT)。

1989年,格罗斯基 (Grodsky)和吉安布拉 (Giambra)在研究阅读与任务无关的想象和思维时,开创性地提出了这一范式。[19]研究者选用了科普读物A Short History of Nearly Everything(中文名为 《万物简史》)中的3个到5个选段,每段大约有1800字至2500字,涉及生物、化学等学校所教授的几个学科。研究要求被试阅读选段,并在阅读后完成内容相关的选择题。在阅读过程中,研究者随机插入思维探针来测查被试的走神情况。

该范式利用思维探针监测走神,利用答题分数反应被试的阅读理解情况,自提出以来,一直被沿用至今。例如,斯莫尔伍德(Smallwood)等人探究了阅读过程中,文本兴趣、相关经验、时间焦点和任务无关思维的关系;斯米莱克 (Smilek)等人的研究发现,眨眼频率可以调节走神和任务相关刺激之间的转换;之后,有结果表明,大声朗读、听音频、默读三种方式会引发不同的走神频率[20];还有研究证实了元认知可以调节ADHD和有害走神的关系[21]。最近的一篇文章显示,当鼓励被试以好奇的心态阅读时,能够显著地减少任务中的走神频率。[22]

除RMT以外,阅读研究中还存在着许多其他范式,主要区别在于选取的文本材料不同。如采用 《夜访吸血鬼》和 《潘登尼斯》的选段探索文本兴趣和走神对回忆量的影响[23];采用小说 《战争与和平》选段发现了走神在工作记忆容量和阅读理解之间起到的重要的中介作用[24];借助科普书Operation ARA!证明重读时更容易走神,且对理解没有影响的观点。[25]

RMT等范式的应用大量证实了走神给阅读带来的消极影响:走神会影响阅读理解的成绩;影响情境模型建立,即根据故事中的线索进行推理的能力;导致阅读时间变慢,平均注视时间变长,不受词语频率的影响等,这些研究推动了走神领域的发展。近期,也有研究者提出了基于眼动仪的自动化走神测量模型[26],为口头报告提供了一个有吸引力的替代方法或补充。

(四)精神运动警戒任务 (Psychomotor vigilance task,PVT)

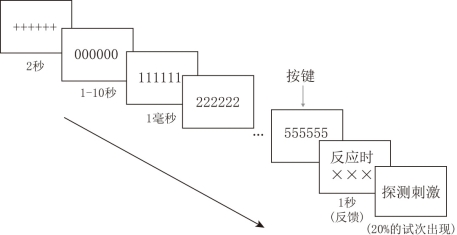

丁格斯 (Dinges) 和鲍威尔 (Powell)[27]开发的精神运动警戒任务,是一种广泛应用于测量被试注意状态、唤醒水平、警觉变化的行为任务,最早用来探究睡眠缺失对于工作绩效的影响,后期由昂斯沃斯 (Unsworth)等人将其引入走神领域。该范式的程序是,在每个试次以电脑屏幕中央出现一个持续2秒由6个 “+”组成的注视信号开始,随后被试会看到一组数字0(“000000”),呈现时间在1秒至10秒间随机,接着数字会以1毫秒的间隔时间按顺序增加 (如 “111111” “222222”……)。实验要求被试看到数字增长时尽快按下空格键,被试的反应时间会在屏幕上呈现1秒,为被试提供反馈。PVT的持续时间为10分钟,大约包含了75个试次。在实验进行过程中,思维探针会被随机插入在20%的试次之后,询问被试当前的思维状态。

PVT范式是持续注意任务的一种,研究者规定,所有试次中反应最慢的20%的平均反应时作为意识控制失败的指标,代表该任务上的表现水平。相关研究证明,这一任务指标可以从侧面反映被试在任务上的走神情况。

图3-3 精神运动警戒任务示意图

后续采用PVT范式的研究都是由昂斯沃斯 (Unsworth)的课题组进行的,研究内容较为集中,重点在于探索认知能力,特别是注意、工作记忆能力与走神的关系,范式程序也基本沿用了2012年的过程,只是后来对数字增长的间隔时间、增长速度进行了小幅改动。例如,研究者将数字0的呈现时间由1秒到10秒改为2秒到10秒,增长的速度由每1毫秒增长一次改为每17毫秒增长一次,其他均保持一致。研究者发现,走神和外部分心都与工作记忆容量 (WMC)和流体智力有关,支持了注意缺失与认知能力密切相关的观点。在人格层面上,神经质的个体进行认知任务时更容易走神,注意控制能力更差。而且,对于大学生而言,特定的注意涣散与上课动机和学习兴趣有关,而学习成绩与日常生活中的注意涣散无关。他们进一步发现,低WMC个体的高走神主要是自发走神,而有意走神则取决于动机的大小。[28]

PVT范式通过检测被试对信号的及时响应能力,评估其注意状态,具有操作简单、反应指向明确、受个体差异影响小等优点,[29]该范式应用领域多样,其信效度也得到了学术领域的认可。

有关思维之隅 走神研究与启示的文章

1966年辛格开发的白日梦问卷可以算是最早的量表。(一)白日梦频率分量表 实际应用中,大量研究选取了IPI中DFS测查走神情况。DFS包含12个项目,从不同场合下白日梦发生次数、持续时间来总体性地估计走神频率。(二)简版想象过程问卷 与白日梦频率量表相似,简版想象过程问卷也源于早期的白日梦问卷。由于项目简洁、内容明确,SIPI自开发以来,常被用于走神研究。......

2023-11-20

即,之前研究者可能将有意识的走神和无意识的走神混淆了。通过分析发现,相比于有意走神,自发走神与单维度的走神的相关度更高。随后,他们也明确指出个体自发产生的、没有特定目的且不能自主控制的是一种自发走神,而有目的的个体可以主导自己的注意指向但仍然允许自己产生与任务无关想法的走神是一种有意走神,即有意走神和自发走神是 “能自主地转换注意焦点和不能自主地转换注意焦点”的关系。......

2023-11-20

所以,塞利 和卡里埃 等人于2013年编制了有意走神和自发走神量表对其进行测量。[64]量表包括有意走神和自发走神两个分量表,每个量表有4道题目,共8道题目,题目混合呈现,采用7点计分的形式。有意走神和自发走神的Cronbachα系数分别为0.84、0.83,并且与ARCES和MAAS、FFMQ都具有显著的相关关系。有意走神和自发走神量表与实验室中使用经验取样中得到的两种走神得分可以互相验证。......

2023-11-20

这种以个体为中心的研究方式为我们提供了新的研究视角,而对于元认知和走神,在小学生个体上是否表现出不同的发展水平,他们是否可以根据元认知、有意走神和自发走神的发展特点被划分为不同的潜在类别?带着这一疑问,笔者考察了元认知和有意走神、自发走神在小学生个体中的差异,考察不同亚类别的小学生在学业成绩上的表现特点。......

2023-11-20

姆拉泽克 等人[59]提出的走神问卷 可以直接测量青少年个体的特质走神。鞠恩霞等对MWQ进行了中文版修订,保留了原量表的5个项目,进行信效度检验后证实具有良好的心理测量学指标。[60]MWQ内容上完全聚焦于走神,而且表达上清晰简洁,适用于青少年及成人。MWQ是第一个直接测量总体走神的量表,内容明确、表达清晰,且量表只有5个项目,在保证信效度的情况下简便易实施,具有其他量表无法比拟的优势。......

2023-11-20

内容调节假设认为,走神对心理健康特别重要,走神与心理健康之间的关系跟不同的走神内容有关。走神和心理健康之间的关系取决于个体的评估以及如何调节走神的内容,使走神产生最有成效的结果,并尽量减少对其幸福或其他结果的危害。这一假设强调走神是一种异质的、而不是同质的状态。而将走神的内容限制在未来指向和感兴趣内容上,会给个体带来更好的收益。......

2023-11-20

探针取样是最常使用的自我报告方式。还有研究者要求被试回答,他们对自己产生的与任务无关的想法是否能意识到,而研究自我报告自信心的学者则可以在探针后再插入一个自信量表,明确被试对元意识的自信程度。此外,已有研究证明,在实验任务中询问个体的心理状态,可能会通过增加个体对思维内容的元意识而改变其行为,特别是思维探针的频率和框架效应会影响被试报告的走神率。......

2023-11-20

研究者通常都会选取一个情境 来研究心理现象,通过情境的设置来观测某心理现象并用数据作解释。情境调节假设认为,脱离当前任务 (走神)会对成绩产生影响,为最小化风险,认知系统会视任务情境以一种适应性的方式调整走神的出现。所以,个体为最大化降低走神产生的风险,应尽量控制在简单情境中走神。......

2023-11-20

相关推荐