在进行区域环境规划时,确定区域内主要污染源和主要污染物是一件十分重要的工作,一般采用前述等标污染负荷和等标污染负荷比的方法,具体做法如下。......

2023-06-24

1.长江流域

长江流域水质总体较好。2000年,长江流域493个控制断面中达Ⅲ类水质的断面占69%,劣Ⅴ类断面有11个,主要超标因子为COD、氨氮和石油类,集中在云南楚雄州、昆明市和湖北武汉市、襄樊市、荆门市以及江苏常州市。长江干流(包括通天河、金沙江)水质较好,控制断面62个,达Ⅲ类的断面为70%,劣Ⅴ类断面只有2个,主要超标因子为COD、氨氮和石油类。

2000年长江流域废水排放量为205亿t,COD排放量为521.3万t,较1998年有显著增长。其中四川省、重庆市、湖北省、湖南省、安徽省、江苏省、浙江省和上海市8个省市的废水排放量占流域的83.2%,COD排放量占流域的82.5%,这6省2市为流域总量控制的重点。

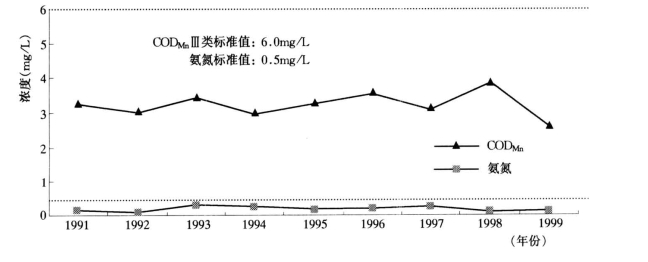

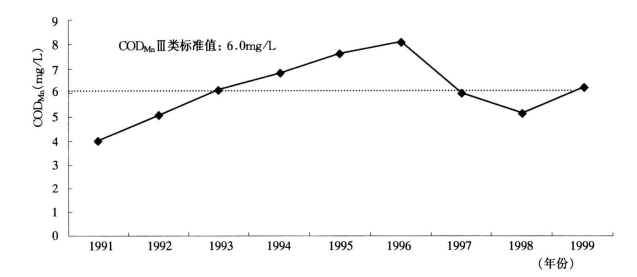

据1991~1998年监测资料,长江干流COD及氨氮浓度变化总体平稳,其中CODMn主要在2.94~3.85mg/L之间波动,氨氮在0.2mg/L左右波动(图1-3)。但近年来水质恶化速度有所加快,长江干流劣质水体比例分别增加了15.3%,上游部分河段因水土流失悬浮物超标较重,1998年度长江干流出现洪水,悬浮物超过Ⅲ类水质的比例达到44.6%。

图1-3 1991~1999年长江干流主要污染物浓度变化

2.黄河流域

黄河全流域干支流所有监测断面中有29%的断面丧失了使用功能,62%的河段不能达到功能要求。1999年度黄河流域114 个重点监测断面中,符合Ⅰ~Ⅲ类水质要求的断面比例为18.4%,劣于Ⅲ类水质要求的断面比例为81.6%,其中,Ⅳ类水比例为18.4%,Ⅴ类、劣Ⅴ类水的比例分别为7.0%和56.1%。流域主要污染指标为高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类等,重金属指标基本符合Ⅰ~Ⅲ类水质要求。劣Ⅴ类的断面分布在河南省、内蒙古自治区和宁夏回族自治区境内的河流中,而超标断面主要分布在山西省、甘肃省、河南省和陕西省境内。黄河流域两大支流陕西省渭河和山西省汾河均污染严重,几乎均为劣Ⅴ类水质。

1998年黄河流域污染物COD排放总量为130.1 万t,主要来源于河南、山西和陕西三省,占68.4%。在黄河的46 条支流中,黄河支流渭河、汾河、湟水河、金堤河、涑水河、漭沁河排污量大,污染严重,6条支流排污量占黄

河流域总废水量的51.98%,COD占流域总量的48.17%,造成黄河流域污染的污染物类型为有机耗氧型,污染因子主要包括COD、氨氮和石油类。

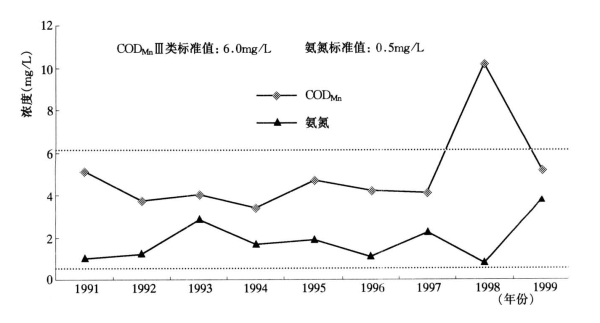

1991~1999年,黄河干流总体以Ⅳ、Ⅴ、劣Ⅴ类水质为主,占80%左右,Ⅰ~Ⅲ类水质比例则仅占20%左右。黄河干流石油类和氨氮指标普遍超标,洪水期间悬浮物浓度值偏高,高锰酸盐指数基本符合Ⅱ~Ⅲ类水质要求。1998年小浪底发生污染事故,CODM 浓度值上升明显,达劣Ⅴ类,1998~1999年,总体污染程度呈下降态势,但波动较大(图1-4)。

图1-4 1991~1999年黄河干流主要污染指标浓度年际变化

3.淮河流域

淮河流域2000年监测的130个控制断面的数据表明,高锰酸盐指数、氨氮为淮河流域主要超标因子。水质Ⅴ类、劣Ⅴ类居多,满足Ⅳ类水质的断面仅42个,占1/3,如果不考虑氨氮,满足Ⅳ类水质的断面55个,占42.3%。

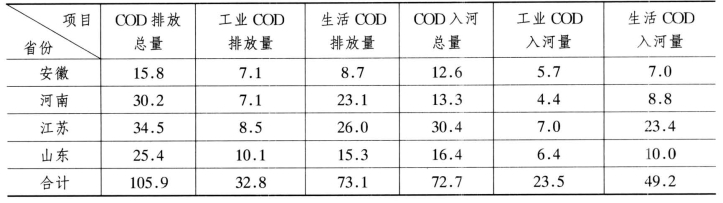

2000年,淮河流域废水排放量为42.5亿t,COD排放量为105.9万t,入河量为72.7万t,其中,江苏省、河南省排放量所占比例较大。各省排放量详见表1-5。

表1-5 淮河流域2000年各省COD排放量 (万t/年)

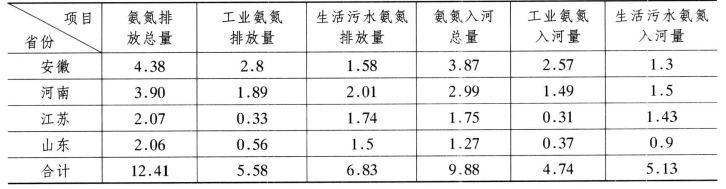

2000年,淮河流域氨氮排放总量为12.33万t,入河量为9.88万t,其中生活源氨氮排放量约占70%。各省氨氮排放量与入河量见表1-6,其中安徽、河南两省排放量占主导。

表1-6 淮河流域2000年氨氮排放量与入河量 (万t/年)

由于“九五”期间,氨氮并未作为总量控制指标,淮河水质超标,有33%是由氨氮造成的,为此,“十五”期间,将增加氨氮作为总量控制目标。

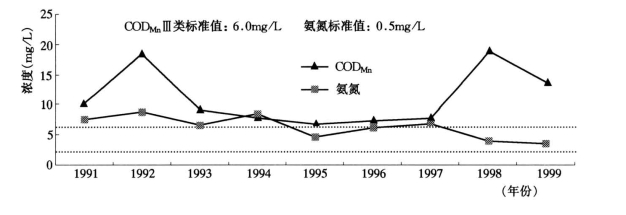

20世纪90年代淮河流域水质变化的总体趋势是:90年代前半期水质逐年恶化,90年代后半期水质有所改善(图1-5)。1991~1996年,淮河水质呈逐渐恶化的趋势,劣质水体(Ⅴ类以上水质)所占的比例由1991年的12.5%增加到1996年的66.6%,增加了54%;同时,淮河干流CODMn浓度也逐步升高,由3.96mg/L提高到8.04mg/L,增加了103%。1997~1998年淮河流域工业污染源达标排放后,水质有所好转;劣质水体所占的比例由1996年的66.6%下降到1998年的11.1%,减少了55.5%;与此同时,淮河干流CODMn浓度逐年降低,1998年CODMn浓度已由1996年的8.04mg/L 下降为5.10 mg/L,降低了近37%。淮河水质的这种变化与1995年开始实施流域污染综合防治有很大的关系,说明淮河治理取得了较好的效果。淮河流域主要污染指标是高锰酸盐指数和氨氮,近年来由于加大治理和加强监管,高锰酸盐指数有所下降,但氨氮污染尚未得到有效的控制;流域山东省境内河流水质很差,河南省、安徽省境内部分支流水质较差,江苏省境内河流水质相对较好。

图1-5 淮河流域高锰酸盐指数浓度年际变化

4.海河流域

海河水系水污染问题一直比较严重。据1998年9月上旬(海河流域丰水期)国家环境保护总局组织的海河流域60 多条河流的193 个断面监测结果表明:符合Ⅰ类水质标准的仅占8.4%,符合Ⅱ类水质标准的占13.4%,符合Ⅲ类标准的占7.3%,符合Ⅳ类水质标准的占10.1%,属于Ⅴ类标准的占6.1%,劣Ⅴ类水质的河段占54.7%。主要污染指标为氨氮、高锰酸盐指数、生化需氧量和挥发酚。水质较好的河段主要分布在滦河水系、潮白河水系、大清河水系、永定河、滹沱河和漳河的上游部分河段;污染严重的河流有徒骇河、马颊河、卫河、卫运河、南运河、滏阳河、北运河和海河干流等河段,其中海河干流所有监测断面均为劣Ⅴ类水质,污染相当严重。(www.chuimin.cn)

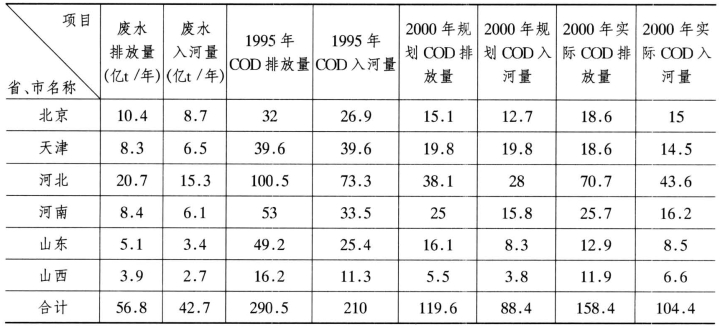

海河流域2000年的废水排放量为56.8 亿t,COD 排放总量为158.4 万t,较1995年有明显改善,但距离“九五”规划要求的119.6万t尚有一定差距。对海河流域污染物排放“贡献”最大的为河北省,其次为河南省及北京市、天津市,排放最少的为山西省(表1-7)。

表1-7 海河流域COD 排放量 (万t/年)

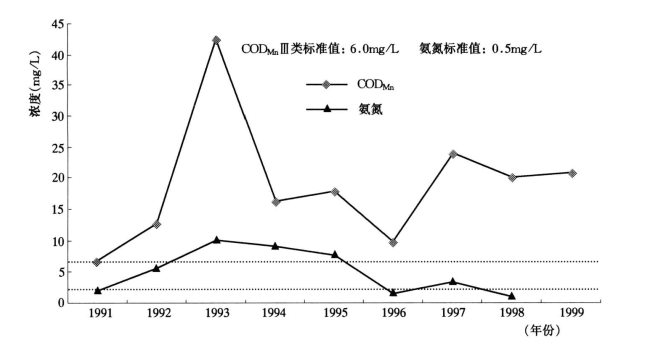

近十年海河干流水质始终以Ⅴ类、劣Ⅴ类水质为主,高锰酸盐指数浓度值有升有降,变化趋势不明显,但均在高污染水平上波动,且1998~1999年有增加趋势。氨氮浓度1993年以后总体上有下降的趋势(图1-6)。

图1-6 1991~1999年海河干流主要污染指标浓度变化

5.辽河流域

辽河流域的主要特点是:河流上游水库较多且水质较好;河水中大量含砂,主要来自于西辽河上游;污染最重的区段集中在城市段;污染物的主要来

源为辽宁省,约占80%;枯水期污染严重,主要特征属有机耗氧型污染。1998年,辽河流域的水环境质量状况为:劣Ⅴ类标准的断面数为38 个,占56.7%;超标断面数为44个,超标率为65.7%,水体水质较差。辽河水系枯水期污染更为严重,流经城市河段的水质均超过地面水Ⅴ类标准,全水系符合Ⅰ类、Ⅱ类水质标准的仅占2.9%,符合Ⅲ类水质标准的占24.3%,属于Ⅳ类、Ⅴ类标准的占72.8%。主要污染参数为氨氮、高锰酸盐指数和挥发酚、铜、氰化物、汞也有超标现象。

由图1-7可见,辽河干流水质总体变化不明显,其有机污染程度仍相当严重。辽河CODMn浓度基本保持稳定(1998年数据偏高在一定程度上是由于当年洪水造成的影响),辽河氨氮总体呈下降趋势,但降低幅度有限。

图1-7 1991~1999年辽河干流水质主要污染物浓度变化

6.松花江流域

松花江流域年径流量762 亿m3,仅次于长江和珠江。其中嫩江和第二松花江流域区域多为经济欠发达地区,污染物总量不大。从总体上来说,松花江流域的水质较好。但枯水期水质恶劣,约有50%的河段水质劣Ⅴ类。据松花江流域86 个断面数据:有43 个断面水质劣Ⅴ类,表明水域一半丧失使用功能;Ⅴ类断面共9 个;Ⅳ类断面22 个;Ⅲ类断面8 个;Ⅱ类以上断面4 个。松花江水系污染主要污染参数是总汞、高锰酸盐指数、氨氮和挥发酚。其中,同江段总汞污染严重,水质历年都较差。

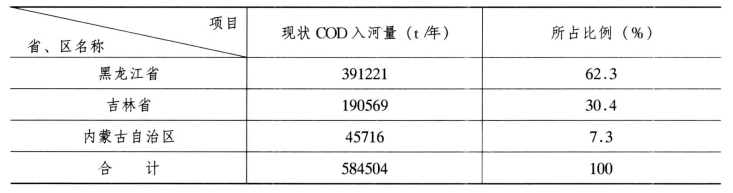

松花江流域三省现状COD 入河量及所占比例详见表1-8。

表1-8 三省现状COD 入河量及所占比例

由表1-8可知,黑龙江省COD 入河量占全流域的62.3%,吉林省COD入河量占全流域的30.4%,内蒙古自治区COD 入河量占全流域的7.3%,即松花江流域的污染主要来自黑龙江省、吉林省。因此,削减黑龙江省和吉林省的COD 排放量,是改善松花江流域水质的关键。

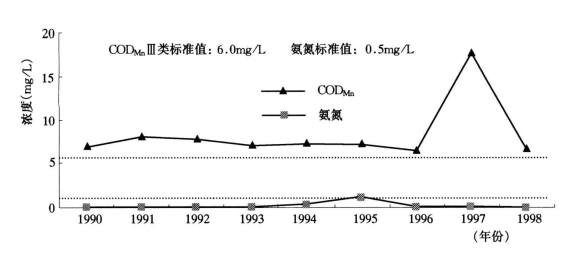

1990年以来松花江流域以Ⅲ~Ⅳ类水质为主(所占比例一般在65% 以上),水质尚好。主要污染指标为高锰酸盐指数和氨氮,高锰酸盐指数基本在Ⅲ~Ⅳ类间波动(6.30~7.98mg/L),氨氮浓度则在0.02~0.07mg/L间波动(1996年除外)。因其汞背景值较高,在部分河段偶有汞含量超标现象。由于1998年发生洪水,水质状况有所下降(图1-8)。

图1-8 1990~1998年松花江流域水质主要污染物浓度变化

7.珠江流域

珠江干流年径流量达3338亿m3(1998年),水量丰富,水体自净能力强,流域河流水质总体较好,污染断面主要集中在广东、广西两省(自治区)境内。位于流域上游的广西境内经济欠发达,污染物总量相对较小;流域下游广州段水质则明显变差,基本以Ⅴ~Ⅴ+类水质为主。1998年,珠江流域片的控制断面为300个,其中劣Ⅴ类水质标准的断面数为36个,占流域总断面数的12%,全部位于广东省境内,超标断面为82个,占流域总断面数的27.3%,其中61个分布在广东省境内的河流中,主要超标因子为COD、氨氮和石油类。

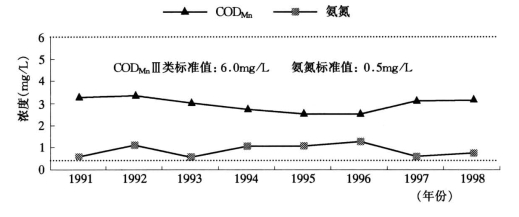

珠江流域多年来水质变化较为稳定,以Ⅱ~Ⅳ类水质为主,珠江COD浓度变化总体平稳,1991~1996年呈逐渐下降的趋势(1996年与1991年相比,COD浓度下降了约24%),1997~1998年COD浓度有所提高(1998年与1996年相比,COD浓度提高了27%)(图1-9)。主要污染指标氨氮浓度值时有超标,高锰酸盐指数的浓度均优于Ⅱ类标准值。

图1-9 1991~1998年珠江流域水质主要污染物浓度变化

有关中国江河湖海防污减灾对策的文章

在进行区域环境规划时,确定区域内主要污染源和主要污染物是一件十分重要的工作,一般采用前述等标污染负荷和等标污染负荷比的方法,具体做法如下。......

2023-06-24

病人骨骼严重畸形、剧痛,身长缩短,骨脆易折。这一事件后,海洋污染成为海事的重要问题。匈牙利、南斯拉夫等国深受其害,国民经济和人民生活都遭受一定的影响,严重破坏了多瑙河流域的生态环境,并引发了国际诉讼。经取样检验证实上游来水水质恶化,沿河各自来水厂被迫停止供水达54天之久,百万淮河民众饮水告急,不少地方花高价远途取水饮用,有些地方出现居民抢购矿泉水的场面,这就是震惊中外的“淮河水污染事件”。......

2023-10-28

有毒化学污染物的监测和控制,无疑是环境监测的重点。这一筛选过程就是数学上的优先过程,经过优先选择的污染物称为环境优先污染物,简称优先污染物。对优先污染物进行的监测称为优先监测。另一方面制定环境质量标准,对各水域实施优先监测。其后又提出了43种空气优先污染物名单。“中国环境优先监测研究”亦已完成,提出了“中国环境优先污染物黑名单”,包括14个化学类别共68种有毒化学物质,其中有机物占58种,见表1-1。......

2023-11-23

空气中气态和蒸气态污染物质是多种多样的,由于不同地区排放污染物质种类不尽相同,评价环境空气质量时,往往还需要测定其他污染组分,下面再简要介绍几种有机污染物的测定。当酚浓度低时,可用三氯甲烷萃取安替比林染料后测定。空气中的氯化氢、颗粒物中的氯化物及水解后生成氯离子的其他有机氯化合物干扰测定,可另测定在中性水溶液中不经水解的样品中氯离子的含量,再从水解样品测得的总氯离子含量中扣除。......

2023-11-23

污染物质产生的影响因素,汽油机有空燃比、点火时刻、发动机转速、负荷,柴油机有空气过量系数、喷油时刻、喷射特性、燃烧室结构等。空燃比 图11-6所示为汽油机随空燃比(A/F)的污染物质的排放特性。实际的分层进气运行为稀薄混合气运行状态,以此可以想到HC产生,HC产生量与混合气的形成过程有很大的影响。......

2023-06-28

空气中的污染物不下数千种,已发现有危害作用而被人们注意到的有100多种。二次污染物是一次污染物在空气中相互作用或它们与空气中的正常组分发生反应所产生的新污染物。空气中污染物的存在状态是由其自身的理化性质及形成过程决定的,气象条件也起一定的作用,一般将空气中的污染物分为分子状态污染物和粒子状态污染物两类。总悬浮颗粒物是空气污染常规监测项目。......

2023-11-23

以水功能区为单元,将污染物入河量与纳污能力相比较,如果污染物入河量超过水功能区的纳污能力,需要计算入河削减量和相应的排放削减量;反之,制订入河控制量和排放控制量。水功能区排放削减量等于水功能区所对应的陆域范围内在某一时期的污染物排放削减量之和。一般情况下,对经济欠发达、水资源丰富、现状水质良好的地区,污染物入河控制量可适当放宽,但不得超过水功能区的纳污能力。......

2023-06-30

本文主要对海湾内肖厝峰尾和鲤鱼尾两处主要污水排放口的COD排放进行模拟,依据二维浅水流模型所计算的流场基础之上,利用物质输运数值模型来分析和预测在一个潮汐周期内在污水排放所致污染物浓度的增量和分布特征。以同期13个大面调查站位的水质监测资料结果作为海水CODMn的背景参考值。......

2023-06-26

相关推荐