华夏文明的创世神话既崇高神秘,又充满了人情味。在完成了叩拜句芒的一系列仪式后,音乐仍然在继续。神话与音乐的联系不仅仅停留在神明们各自的祭祀乐舞中,上古神话中的音乐往往具有象征性,有着超乎自然的神奇力量,许多时候神迹便借由音声得以实现。事实上,在早期的音乐实践、音乐事项中真正起决定性作用的还是音声与乐声。......

2023-11-19

昆山腔简称“昆腔”,又称“昆曲”,因发源于江苏昆山一带而得名。昆山腔是四大声腔中较晚出现的一支,但却是发展得最为兴盛的一支。最初,昆山腔只是一种流行于昆山地区的地方小戏,据史料记载,早在元朝就已经有其雏形出现。虽然当时的昆山腔尚未成体系,只是作为南词遗韵在民间流传,但已为后世昆山腔曲种的成型、风格的奠定、素材的积累打下了基础。

真正第一次提到“昆山腔”这一名称的,是明代吴中才子祝允明所作的《猥谈》。这一时期的昆山腔虽已渐成体系,但仍然只是与其他诸腔并列的地方腔系,并非主流曲种。但在那时,昆山腔已经展现了有别于其他诸腔的一些性格特征。譬如徐渭在谈及昆山腔时曾写道:“今昆山以笛、管、笙、琶按节而唱南曲者,字虽不应,颇相协和,殊为可听。亦吴俗敏妙之事。”[12]在南戏流传下来的“四大声腔”中,昆山腔是当时唯一一支“被之管弦”的声腔,且虽然用方言演唱,但其腔仍然有吴地的独特美感。

昆山腔真正登上历史舞台被世人广为传唱,则是受益于曲圣魏良辅的大力改革。魏良辅,字师召,号此斋,晚年又号尚泉、玉峰,江西豫章(今南昌)人。关于其生平事迹,史料上记载的并不多,但有一点可以肯定的是,魏良辅在早年便显露了对艺术的喜爱,极具戏曲天赋。虽然昆曲的兴起与魏良辅有着密不可分的联系,但实际上他最初研习的是北曲。然而在一次与曲友的竞技中,魏良辅却失意败北,这才转而投身南曲,这段故事在文人余怀的《寄畅园闻歌记》中有着详细的记载:“南曲盖始于昆山魏良辅云。良辅初习北音,绌于北人王友山,退而镂心南曲,足迹不下楼十年。当是时,南曲率平直无意致。良辅转喉押调,度为新声,疾徐高下,清浊之数,一依本宫。取字齿唇间,跌换巧掇,恒以深邈,助其凄唳。吴中老曲师如袁髯、尤驼辈,皆瞠乎自以为不及也。”[13]

图6—7 魏良辅塑像

关于魏良辅为何选择昆山腔进行改革而非他熟悉的其他腔系,亦有不同的说法。譬如吴江曲家认为是魏良辅“生而审音,愤南曲之讹陋”,才对其改革;也有人认为魏良辅虽熟知弋阳、海盐腔,但因久居昆山故而唯独对昆山腔青眼有加,才决心予以推广。无论是出于哪一种初衷,魏良辅对昆山腔的改革无疑是全面而细致的。他聚集了一批志同道合的曲友,如洞箫名手张梅谷、笛师谢林泉以及陈梦萱、顾渭滨、吕起谓、张小泉、包郎郎、周梦山等人以及他的女婿、精通北曲的张野塘一同进行研究,在昆山腔原本的基础上,对其他声腔博采众长,广泛吸收北曲及诸腔的长处,历时十年,终于将昆山腔打造成一种流丽悠远、细致委婉的新腔。

改造后的昆山腔可以说脱胎换骨,一改从前“字虽不应”“声音大乱”的短板,形成“转音若丝”的演唱风格。据明代戏曲声律家沈宠绥在《度曲须知》中的描述可知,经魏良辅等人改造后的昆山腔,在咬字发音、行腔作韵等各个细节均无比精雕细琢:“调用水磨,拍挨冷板,声则平、上、去、入之婉协,字则头、腹、尾之毕匀。功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。”[14]因其声调婉约、打磨细腻,故而被世人称为“水磨调”,出乎三腔之上。

新昆山腔上演的第一个剧本是剧作家梁辰鱼的《浣纱记》。“看今古浣纱新记,旧名吴越春秋”,《浣纱记》取材于春秋时期吴越兴亡的故事,系梁辰鱼专门为新昆山腔而作的剧本,描绘了春秋时期越国被吴国打败后,越王勾践卧薪尝胆,并听取范蠡之计向吴王夫差献浣纱女西施以离间吴国君臣,最终忍辱负重灭了吴国的故事。在剧中,不仅有范蠡、西施等人的爱国大义,亦有许多对情感的细腻描写。譬如西施赠范蠡一缕溪纱作定情信物,灭吴之后范蠡和西施于太湖舟中成婚,并取出溪纱泛舟远去等细节,在家国情怀中置入了隽永的情感,深得各阶层观众的喜爱。《浣纱记》的成功标志着新昆山腔的成熟,此后,昆曲一跃成为诸腔之首,盛行了两百余年。

经过魏良辅的改革、梁辰鱼的创作以及诸多戏曲家的努力,改革后的新昆山腔已然脱离了“南戏”的定义,成为一个集南北曲大成的戏曲剧种,产生了许多优秀的剧作家与大量的作品。譬如汤显祖的“临川四梦”、高濂的《玉簪记》、洪昇的《长生殿》等。

“临川四梦”是昆曲舞台上亦是整个中国戏曲舞台上最为瑰丽的四场“梦”。汤显祖号若海、若士,晚年号茧翁,江西临川人。他自幼天资聪颖、早有才名,不仅擅长诗文,更是精通音律、知晓古籍,亦能通天文地理、医药卜筮,可谓“童子诸生中,俊气万人一”。汤显祖十四岁便入县学、二十一岁中举,曾先后任太常寺博士、詹事府主簿以及礼部祠祭祀主事等职。但是,因难以忍受官场的腐败与黑暗,他在万历年间愤而上书轰动一时的《论辅臣科臣疏》,大力针砭时弊、批评时政,触怒了当权者而遭遇贬窜,被发配到雷州半岛的徐闻当徐闻典史。之后,他的仕途亦一直波折,他本人也渐渐放弃仕途,递上辞呈回到家乡临川,潜心创作剧本。

“彭泽孤舟一赋归,高云无尽恰低飞。烧丹纵辱金还是,抵鹊徒夸玉已非。便觉风尘随老大,那堪烟景入清微?春深小院啼莺午,残梦香销半掩扉。”仕途的坎坷换来的却是创作的泉涌,在临川的玉茗堂中,汤显祖创作了大量优秀的作品,其中最著名的四部分别是《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》与《南柯记》,因四部作品与四场梦有关,故而被称为“临川四梦”。

图6—8 汤显祖像,陈作霖绘,许潜庵藏(www.chuimin.cn)

图6—9 俞振飞与程砚秋表演《牡丹亭》

“情不知所以起,一往而深。生者可以死,死亦可以生……”《牡丹亭》是“临川四梦”中最具有代表性的“一场梦”,亦是汤显祖最为得意之作。在谈及他的创作时,汤显祖曾说:“一生四梦,得意处惟在牡丹”,可见《牡丹亭》在其心中地位之重。《牡丹亭》全称《牡丹亭还魂记》,据明人话本《杜丽娘慕色还魂》改编而成,写的是南安太守杜宝严谨刻板,其女杜丽娘却天真烂漫。有一回杜丽娘因读《诗经》中《关雎》一篇而有所感怀,便与贴身丫鬟小春香游园遣闷。在诗辞与美景的影响下,杜丽娘在梦中遇到了少年书生柳梦梅并幽会相爱,醒来后惆怅不已。次日再去花园试图寻梦,却不见梦里少年,就此病倒,画了一张自画像后感伤致死。三年后,书生柳梦梅到南安养病,恰好拾到丽娘的自画像,心生爱慕,夜夜叫画不止,与丽娘幽魂相会。柳梦梅在杜丽娘幽魂的指点下,大胆地掘墓开棺使其死而复生,在经过一系列波折阻挠后,柳、杜两人终成眷属,结为夫妇。

在这部剧中,人物形象鲜活饱满、戏剧冲突跌宕起伏,借由杜丽娘的浪漫经历对封建礼教进行了诗意的抨击,充分反映了时代文人的斗争精神。不仅内容深刻动人,曲词运腔亦是精妙绝伦,因而《牡丹亭》一经问世便受到了当时文人、曲家的喜爱。明代文学家沈德符在其《万历野获编》中曾给予《牡丹亭》极高的评价:“汤义仍《牡丹亭梦》一出,家传户诵,几令《西厢》减价。”[15]明代剧作家吕天成亦称赞其为:“惊心动魄、且巧妙迭出,无境不新,真堪千古矣。”这部旷世之作使许多人都为之感动,其中就有一个叫俞二娘的女子,因读戏动容,超越生死。

据明代戏曲作家张大复在其《梅花草堂笔谈》中记载,有一娄江女子叫俞二娘,秀外慧中,能通文墨。她素来喜爱品读《牡丹亭》,每每阅读总会在卷册上用蝇头小楷在字里行间细细批注。她幽思苦郁,对杜丽娘的经历有感而发,又对自己的命运郁郁寡欢,终于如戏文中唱的那般“便生生死死随人愿”,深情而亡。汤显祖得知消息后,挥笔写下《哭娄江女子二首》:“画烛摇金阁,真珠泣绣窗。如何伤此曲,偏只在娄江。何自为情死,悲伤必有神。一时文字业,天下有心人。”

不仅读者感动,汤显祖本人在撰写《牡丹亭》时亦情深于字里行间,难以自拔。据说有一回他写到《忆女》一场时,悲从中来,哭倒在柴房中。“如杜丽娘者,乃可谓之有情人耳。”或许只有真正的有情人,才能写出如此动人的故事来。

“临川四梦”中另一部以爱情为题材的作品《紫钗记》,取材于唐代文学家蒋防的作品《霍小玉传》,讲述了霍小玉与李益波折的爱情故事。此外,《南柯记》《邯郸记》分别取材于唐代李公佐的《南柯太守传》和沈既济的《枕中记》。两部作品有一定的相似性,两位主人翁淳于棼与卢生皆是在梦中大肆追求了一番荣华富贵,然而一梦醒来才知泼天富贵亦是枉然,方大彻大悟、遁入空门与仙门。在两人的梦中,种种追求名利、贪慕富贵的做派与当时汤显祖所亲历的官场种种有着一定的关联,从不同的角度刻画了封建官僚的黑暗腐朽,借着戏文呼号出“人间君臣眷属,蝼蚁何殊?一切苦乐兴衰,南柯无二”这样深刻又振聋发聩的呐喊。

汤显祖的成功并不仅仅是因为剧本内容的悱恻缠绵或发人深省,在昆曲的发展过程中,他的许多作品都为剧种的艺术性突破与进步起了重要的促进作用。彼时,由于汤显祖对戏曲艺术的大胆革新,许多“保守派”作家纷纷指责他的创作“会拗折天下人的嗓子”,而汤显祖则不以为然,提出“凡文以意、趣、神、色为主,四者到时,或有丽词俊音可用,尔时能一一顾九宫四声否?如必按字摸声,即又窒滞迸拽之苦,恐不能成句矣”。这样的观点与做法对作曲家、戏曲表演艺术家在创作、表演上的革新有极大的推动作用,因而当时许多演员都愿意演唱他的作品,并依照其剧本对唱腔进行调整。

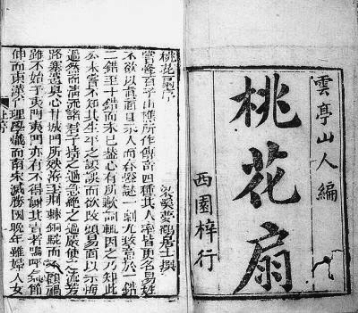

图6—10 《桃花扇》康熙刻本

汤显祖的出现可以说是昆曲历史发展过程中的第一座高峰,到了清代初叶,“南洪北孔”的出现带动了昆曲发展中的第二次高潮。所谓“南洪北孔”是指清代出现的两位优秀的剧作家。“南洪”是指钱塘人洪昇,他的代表作《长生殿》三易其稿,历尽十年,一经问世便引起轰动。“北孔”是指山东人孔尚任,他的代表作《桃花扇》寓意深刻、内容充实,另有杂剧《小忽雷》等作品。在“南洪北孔”的带动下,昆曲不断发展成熟。但盛极转衰,到了乾隆年间,随着乱弹剧的兴起,终于逐渐步入衰落。

有关遇见中国音乐艺术·古代篇的文章

华夏文明的创世神话既崇高神秘,又充满了人情味。在完成了叩拜句芒的一系列仪式后,音乐仍然在继续。神话与音乐的联系不仅仅停留在神明们各自的祭祀乐舞中,上古神话中的音乐往往具有象征性,有着超乎自然的神奇力量,许多时候神迹便借由音声得以实现。事实上,在早期的音乐实践、音乐事项中真正起决定性作用的还是音声与乐声。......

2023-11-19

孔子名丘,字仲尼,鲁国陬邑人,儒家学派创始人,是我国古代伟大的思想家、教育家、政治家。孔子不仅有一套成熟的乐论思想和明确的审美准则,而且他本人就是一位技艺高超的音乐家,在其一生中,无论是困顿还是喜乐,皆有音乐时时相伴。因而,以孔子为代表的儒家乐论可以用“礼乐思想”一言以蔽之。在孔子的乐论思想中,“善”与“美”是不同的审美范畴,它们既有明显的差异,又能在特定的作品中达到和谐......

2023-11-19

但在盛唐的器乐中,琵琶、羯鼓等占尽风头,奚琴在当时并未受到格外的重视。到了宋代,奚琴被称作“嵇琴”,广泛流行于宫廷与民间。其表演形式不仅有独奏、小型器乐合奏,亦参与组成了宫廷教坊乐队的演奏声部,确立了拉弦乐器在乐队合奏中的地位。[15]《东京梦华录(外四种)》,北京:中华书局,1957,第14页。......

2023-11-19

琴书类说唱在全国大部分地区均有分布,随着其发展,在琴书类体系中渐渐形成了两种发展趋势。有些曲种逐渐从自娱走向娱人,譬如山东琴书就是一个典型的例子。山东琴书原称“小曲子”,发源于豫东及皖北一带,早先是文人们弹筝抚琴、分角坐唱的自娱项目,又称“琴筝清曲”,后来逐渐流传到农民群体中,形成了一种以四句体民间小曲“凤阳歌”为基本曲调的专门曲种。......

2023-11-19

另一些则不仅有歌舞表演,更是通过歌舞表达出一定的故事情节,这一类便被称为“歌舞戏”。但真正开始以综合呈现的方式演“戏”,则是在隋唐时期的歌舞杂戏中。通常,表演中是否具有分工明确且职能不同的角色分配是界定“戏”的一大标准,在这一出歌舞戏中一共有两个性格鲜明、极具戏剧冲突的角色。除了《踏摇娘》与《代面》外,《钵头》也是唐代歌舞戏中十分流行的一出。......

2023-11-19

在众多弹词流派中,苏州弹词是极具代表性的一支。苏州弹词发源于苏州地区,一直是江南一带极有影响力的曲种之一。清代的苏州工商业发达、市民经济富庶,为市民娱乐的需求打开了极大的市场,许多曲艺艺人纷纷前往苏州定居,因而在当时涌现了一批优秀的弹词艺术家。......

2023-11-19

所谓的“相属”即“相邀”的意思,因而“以舞相属”其实质相当于古代的“交谊舞”,通过歌舞这一艺术行为来更好地沟通宾主之间、宾客之间的情感,传达相互礼敬的尊重之情。当朝廷派遣使者到匈奴迎接苏武回汉时,李陵为苏武设下宴席、备下歌舞,并亲自以舞为他饯行。一直到晋代,这种歌舞礼仪仍然存在。一直到两晋,在文人墨客的雅集中,歌舞表演仍然有着重要的地位。......

2023-11-19

[2]孔子尊礼尚乐,而周公便是制礼作乐的那个人。周初,统治者采取了一系列新的措施,周公制礼作乐,建构了一个人与人、人与神和谐共处的有机体。在周公倾力打造的这一自给自足的社会机制下,音乐进入“礼乐期”。春秋战国时期,诸侯国间的争霸风起云涌,社会逐渐从奴隶制转向封建制。在这一时期,随着封建社会新的生产关系、阶级关系的确立,文化思想方面出现了百家争鸣的繁荣景象,这一切也带动了音乐艺术的多方面发展。......

2023-11-19

相关推荐