聂耳,原名守信,号子义,1912年2月15日出生在云南昆明市一个中医家庭。聂耳自幼喜爱音乐,酷爱滇剧和花灯,一支简陋的竹笛也能吹得五彩缤纷,甚得亲友疼爱。读书期间,聂耳经常参加学校的各种演出活动,而且是骨干和组织者。聂耳接到歌词后,以饱满的热情立即开始谱曲。4月后,又传来了聂耳被列入“黑名单”的消息。聂耳是三十年代中共早期党员,在他短短23年的生命中从开始革命音乐创作到去世,只有不到两年的时间。......

2024-08-19

在器乐领域,出现了如伯牙、雍门周、高渐离等卓越的演奏家;在声乐领域,涌现了一大批“乐而不淫,哀而不伤”的动人民歌以及韩娥、薛谭等歌喉婉转的演唱家。此时的民间音乐正悄然从上古时期请神降神的目的中逐步解放出来,音乐创作与乐器制作亦逐渐摆脱了上古时期制物造器的娱神性。即便统治者极力推崇礼教乐治的“雅乐”,但民间以及士人阶级的音乐实践仍然丰富多元且生机勃勃,使得礼乐时期的音乐多了许多“人情味”。

“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听。”春秋时期,晋国大夫伯牙是闻名遐迩的大琴家。据说他弹琴不仅打动人,连走兽飞禽都为之倾倒。《荀子·劝学》中说“伯牙鼓琴而六马仰秣”[15],由此可见其琴艺之精妙,因而伯牙在当时被世人尊称为“琴仙”。伯牙早年跟随著名的琴家成连学琴,成连善弹更善教,懂得适时引导学生。伯牙跟随成连学琴,到了第三个年头的时候,虽然能够将音符旋律逐一弹出,但成连却总觉得伯牙的音乐中少了些内涵与神韵,便与他说:“我的老师方子春如今住在东海中,能够教你怎样以乐移情,我带你去向他学习。”说完便带着伯牙一同前往东海。等到他们的船只到了蓬莱仙山后,成连却将伯牙独自留在蓬莱山,说是要去迎一迎方子春先生,便划船离去。一直过了十余天,成连都不曾回来。伯牙在等待的过程中,每日面对着浩瀚的大海独自抚琴,听涛声澎湃,望山木郁郁,他渐渐地从等待的困惑和焦躁中解放出来,转而明白了人在世间不过沧海一粟的道理。渐渐地,指下的琴声便消解了原本的局限,他开始能够在音乐中挥洒自如地描绘山高水长,表达胸中情怀。至此,伯牙在琴声中顿悟,哪里有什么世外高人,最好的老师便是这自然山水,当下便创作了一首传世名曲《水仙操》。等到伯牙《水仙操》曲成,成连划着小船来迎接他,从此伯牙的琴技便达到了登峰造极的水平。

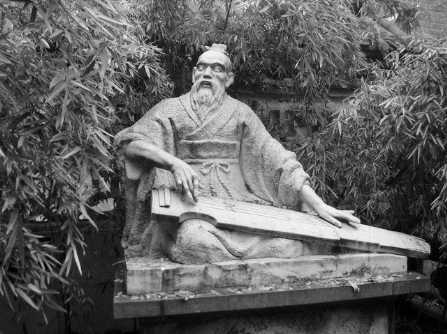

图2—14 元 王振鹏《伯牙鼓琴图》

曲高和寡,伯牙的琴艺虽然精湛,但能够真正听懂他琴声的人却少之又少,唯一能听懂他心之所向的人便是钟子期。《列子·汤问》中曾记载了伯牙与子期相识相知的动人故事:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉!峨峨兮若泰山!’志在流水,钟子期曰:‘善哉!洋洋兮若江河!’伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。初为《霖雨》之操,更造《崩山》之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:‘善哉!善哉!子之听夫!志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?’”[16]据说伯牙有一回乘船沿江出行,到了楚国汉阳时突逢暴雨,他便抱着琴躲在岩石下边抚琴边等雨停。这时,来了一个人,远远地听而和之,他既非文人士大夫,亦不是豪门贵族,但却对伯牙琴声中所表达的内容悉数领会,此人便是钟子期。钟子期身披蓑衣,背着扁担,俨然只是一介樵夫,因而伯牙起初并未期待他能听懂自己在弹什么。但不论伯牙指下意在高山还是流水,钟子期都能通过琴声准确地说出伯牙心中所想,两人一拍即合,结为莫逆之交。但因伯牙仍要行路,便相约来年在此地再相会。可是伯牙游历归来,等到的却是钟子期离世的噩耗,伯牙伤心不能自已,在钟子期的墓前弹完一曲后便剪断琴弦、砸坏瑶琴,大叹钟子期已去,从此再无知音。

“忆昔去年春,江边曾会君。今日重来访,不见知音人。但见一抔土,惨然伤我心!伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。来欢去何苦,江畔起愁云。此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死。”伯牙与子期的故事代代相传,到了明代,冯梦龙为伯牙子期的离别写下了这首哀歌,伯牙鼓琴觅知音,又摔琴谢知音,从此“知音”一词便有了更深刻的含义。

伯牙受教于成连的“移情”演奏造就了一段知音佳话,到了战国时期,另一位古琴演奏家雍门周亦通过琴声移情,让战国四君子之一的孟尝君泫然欲泣。雍门周是战国时期齐国著名的琴家,姓周,因居于齐国的雍门故而以“雍门”为号,时人称他为雍门周或雍门子周。“庄生天籁雍门琴”,雍门周的琴技极为精湛,尤其擅长演奏哀婉动人的琴曲,听他演奏的人,无不动容伤怀,感到凄楚哀伤。战国四君子之一的孟尝君亦是一位音乐爱好者,当他听说雍门周的演奏有如此移情的效果时,孟尝君并不全然相信,于是便派人请雍门周为他抚琴一曲,试图以此辨别传言是否有误。孟尝君向雍门周发问道:“先生的琴乐真的能令我悲从中来吗?”雍门周深知孟尝君素来养尊处优,从未有过悲伤之事,便举了一些例子,譬如有些人先前锦衣玉食而如今贫困潦倒;从前位高权重,如今登高跌重;一直品性高尚却不能见信于人;至亲好友被迫分离;孤儿寡母无所依靠;身处逆境无人往来;栽赃诬告无处申冤;才华出众受人排挤……只有这样的听众,才能听出琴曲中的悲伤之感,他坦言如孟尝君这般向来过着富足且安逸的生活,显然很难因乐而悲。说到这里,雍门周话锋一转:“然臣之所为足下悲者一事也”,他仔细分析了孟尝君当下的处境,提出时下苏秦主张合纵,要联合弱国一同攻打秦国;而张仪主张连横,要联合弱国一同讨伐楚国。孟尝君之前既得罪了秦国亦结仇于楚国,无论将来是合纵还是连横,那些强国势必都会来报仇。薛邑如此弱小,到时候便像草芥一般任人欺凌,等到破国亡邑之后,祖宗庙堂再无人祭祀,谁能想到曾经如此显赫的孟尝君,最终也不过落得这样的下场。

雍门周所描绘的场景深深触动了孟尝君,使他身临其境,内心哀伤不已。雍门周此时援琴抚之,一曲终了,孟尝君已泪流满面,感叹他的琴声让自己仿佛真的变成了一个国破亡邑的可怜人。后世许多文人雅士对这段历史津津乐道,白居易曾在其《和思归乐》中写道:“孟尝平居时,娱耳弦泠泠。雍门一言感,未奏泪沾缨。”雍门周通过琴声移情的高超技巧以及对聆听者审美角度的观照都体现了他极高的音乐造诣。他深谙艺术的情感共鸣之道,又以琴谏言,体现了一代琴家的品格与风骨。

这一时期,除了涌现出许多卓越的琴家外,在其他器乐领域中亦出现了不少优秀的演奏家。譬如当时有一位叫瓠巴的鼓瑟名家,他的演奏水平与伯牙齐名。如果说伯牙鼓琴可以使得“六马仰秣”,那么他的演奏便可以使“沈鱼出听”,连水底的游鱼都忍不住游出水面聆听美妙的琴声。关于瓠巴高超的琴艺能够打动鸟兽的事迹,在许多文献中都有涉及,譬如《列子·汤问》中曾记载:“瓠巴鼓瑟,而鸟舞鱼跃”[17],由此可见其演奏之精妙绝伦。

然而春秋战国时期诸侯争霸、群雄逐鹿,在这样的背景下,音乐家的生活里不仅有知音同乐、移情山水,更有心系天下甚至以乐殉道。战国时期的击筑名家高渐离便用他的生命在中国音乐史上留下浓墨重彩的一笔。

图2—15 汉代鼓瑟俑

高渐离是战国末年燕国的音乐家,谈到他就不得不提及荆轲刺秦王的故事。据说荆轲的先祖是齐国人,后来迁居到了卫国。荆轲自幼便喜好读书击剑,但一直郁郁不得志,他一路辗转来到燕国,与当地的狗屠以及击筑能手高渐离天天饮酒作乐,击筑歌唱,结为知己。荆轲虽然日日于街市上饮酒歌唱,但内心却保持着冷静和清醒。因而燕国有些德高望重的隐士便知晓荆轲绝非池中物,处士田光就是其中之一,之后也正是田光将荆轲引荐给燕国的太子丹,助其谋划国事。太子丹找到荆轲,将他奉为上卿,恳求荆轲能够为天下大义刺杀秦王。

荆轲表示,他必须拿着从秦国逃到燕国的将领樊於期的首级和燕国督亢的地图去,才有机会报效太子丹。他私下会见樊於期,晓之以理,樊於期听了脱掉一边衣袖,露出臂膀,用一只手紧紧握住另一手的手腕当场自刎而亡。荆轲便带着樊於期的首级,怀揣地图,带上燕国勇士秦舞阳做助手,一道出发去秦国。当他们行至易水边,高渐离一早就等候在那里。他敲击着筑,与荆轲一起唱道:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返。探虎穴兮入蛟宫,仰天呼气兮成白虹。”在场的所有人听了这悲壮的音乐无不为之动容。一曲毕,纵然自知不能生还,荆轲仍旧昂然入秦,义无反顾。

图2—16 荆轲刺秦王画像石

即便荆轲做了万全的准备,但刺杀仍然失败了。高渐离知道后,一心想要为荆轲报仇,秦王也是爱筑之人,虽然知道高渐离与荆轲的交情,但顾念高渐离擅击筑,便特赦了他的死罪,命人薰瞎了他的双眼,上殿内击筑奏乐。高渐离为了复仇大计,忍辱负重,起先召他演奏,皆正常敲奏,秦王每每听来都觉动人。待到他觉得时机成熟时,便将铅灌入筑身内,假意演奏,趁秦王陶醉于音乐时猛地举筑撞击秦王,试图为知己报仇。但因眼盲,数次击打均未能击中,反而被秦王所杀。(www.chuimin.cn)

“狗屠在前舞阳后,击筑叱起高渐离。”荆轲固然是一代刺客侠士,但高渐离为了狭义肝脑涂地、殊死一搏,岂非英雄壮举?我们如今虽然难以再听到筑声的苍凉凄婉,但高渐离这样的音乐家用他的风骨在中国音乐史中敲下了最悲壮的音符。

除了器乐发展蓬勃、乐人技艺日益精湛外,春秋战国期间,民间出现了许多歌唱家,许多如今耳熟能详的成语,便是由他们的事迹化来。譬如“余音绕梁”一词便是典出春秋时期善于歌唱的韩娥。在《列子·汤问》中曾记载了这样一个故事:“昔韩娥东之齐,匮粮,过雍门,鬻歌假食。既去而余音绕梁欐,三日不绝,左右以其人弗去。过逆旅,逆旅人辱之。韩娥因曼声哀哭,一里老幼悲愁,垂泪相对,三日不食,遽而追之。娥还,复为曼声长歌,一里老幼喜跃抃舞,弗能自禁,忘向之悲也。乃厚赂发之。故雍门之人,至今善歌哭,放娥之遗声。”[18]

图2—17 筑

韩娥的歌声美妙动人,嗓音婉转哀戚,再加上她容貌秀美,因而人们都十分愿意听她歌唱。有一次,韩娥在从韩国赴齐国的路上,路过齐国的雍门时,身上的盘缠全数用尽,弹尽粮绝,极其凄苦。她不得已在雍门卖唱,人们纷纷倾囊相助,才使得她能够继续行路。据说那歌声凄婉动人,余音袅袅,绕梁不绝,一直到她离开三日有余都萦绕在雍门,以至于人们以为韩娥还留宿在此处。后来,当她来到一家旅店投宿时,店家见韩娥囊中羞涩,看起来穷困潦倒,便十分怠慢,甚至百般羞辱。韩娥伤心至极,不禁哀哭起来,她的哭声如歌声般婉转悠扬,又因伤感让人听了悲恸不已。当韩娥的哭声随风飘向四方时,方圆一里内的所有人无论男女老少都为之哭泣,难过得三天吃不下东西。店家这时才惊觉闯了大祸,赶紧前去追赶韩娥向她赔罪,请她回去一解众人的愁苦。韩娥这才唱起了欢快的歌曲,歌声即出,人们心郁疏解,男女老幼都欢呼雀跃,忍不住跳起舞来。为了感谢韩娥的歌声,人们纷纷掷钱资助,备下财物。

据说虽然韩娥离开了雍门,但因为韩娥的歌唱,使得雍门留下了能歌善舞的遗风。余音绕梁,三日不绝,从韩娥起,这便成为褒奖歌者高超水准的至高评价。除了韩娥,还有一对师徒也因善歌而闻名当时,更因高尚的品德而流芳后世,成语“响遏行云”便是由他们而来。

秦青与薛谭是一对师徒,他们都是战国时期的秦国人。秦青十分善于演唱,薛谭慕名而来拜师于秦青门下。《列子·汤问》中曾经记载了“薛谭学讴”的故事:“薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归,秦青弗止,钱于郊衢,扶节悲歌,声振林木,响遏行云。薛谭乃谢求反,终身不敢言归。”[19]薛谭是个有天赋的学生,但也有着聪明人有的通病,就是容易自满。他跟着歌唱名家秦青学艺,尚未将老师的本领全都学会便认为已经足够了,向秦青请辞。秦青并不阻拦,只是第二天为薛谭践行时引吭高歌。那歌声忽而高昂激越,震动了林木,使得森林嗡嗡回响;忽而又直上云霄,喝止住了天上的云彩,使云不再流动静静地倾听。薛谭这才知道自己的浅薄,赶紧返回老师身边,终生不再离开。

此外,在庙堂之上亦有许多宫廷音乐家赫赫有名,虽然他们的音乐创作与实践在一定程度上受到礼教的制约,但仍然留下了许多瑰丽的音乐故事。春秋战国时期的宫廷乐师中,晋国的师旷、卫国的师涓、郑国的师文以及鲁国的师襄都十分精通音律,他们不仅善于抚琴弹唱,更知晓古乐今声之间的辩证关系,能够顺势而为更造新声,创作了许多优秀的作品。譬如卫国的师涓,他熟悉各个时代的古乐,并能从学习古乐中获得灵感,创作出大量的新乐,以供不同季节演奏欣赏。比如春天演奏《离鸿》《去雁》《应苹》之歌;夏天演奏《明晨》《焦泉》《朱华》《流金》之调;秋天演奏《商飚》《白云》《落叶》《吹蓬》之曲;冬天演奏《凝河》《流阴》《沉云》之操。据《韩非子》记载,晋平公建造了虒祁宫后,师涓跟着卫灵公走访晋国祝贺,途经濮水边一个叫桑间的地方时,由于天色已晚便宿在附近的驿馆中。夜半,卫灵公听见濮水上有隐隐约约的琴声,卫灵公从未听过那首曲子,一时听得入迷,而身边的侍从却都说不曾听见。卫灵公便找来师涓,师涓时而调弄素琴,时而细细聆听,待到第二天一早便记下了那支乐曲,又过一天再将乐曲弹给卫灵公时,竟分毫不差,与濮水上传来的那支琴曲一模一样。晋人王赞在《杂诗》中写道:“人情怀旧多,客鸟思故林。师涓久不奏,谁能宣我心?”师涓音乐造诣之深,使他在后世成为琴家的代名词。

图2—18 东晋 顾恺之《列女传仁智图》

后来,师涓的这首琴曲在晋国演奏时,受到了师旷的制止。师旷是晋国的大夫、乐师,他博学多才、精通音律,又有一套治理国家的政治理论,可以说是一位全才。据说他十分善于听音辨律,并且他对音律的掌握已经超越了一般的音响层面,能够从音律中听出一个地方的国力兴衰、国风善恶。《左传》中曾记载了这样一个故事:“晋人闻有楚师,师旷曰:‘不害,吾骤歌北风,又歌南风。南风不竞,多死声,楚必武工。’”[20]当时,楚国十分强大,正要发兵攻打郑国。郑国比楚国弱小太多,所有人都认为楚国必胜,接下来便要攻打晋国了,晋国上下一时都十分惶恐。师旷却让晋人不要害怕,他弹琴吟唱,先歌北方的民歌,又唱南方的歌谣,来回比较后断定楚国必败。果然没多久便传来楚国战败的消息。师旷如此善于通过音乐体察民情国风,天下人无不赞叹他“师旷之聪,天下之至聪”。也正因为他如此善于听辨音律,师旷察觉到师涓在濮水上听得的曲子是“亡国之音”《清商》,而制止了他的演奏。

师旷虽然能洞悉曲中的哀怨,但当时一同聆听的晋平公却不以为然,据《韩非子·十过》记载,平公听闻《清商》悲凉,竟想聆听更为悲凉的乐曲。师旷推脱不得,便为他接连演奏了《清徵》与《清角》。在演奏《清徵》的时候,师旷刚弹奏了一会儿便有十六只仙鹤从天而降,齐齐落在宫殿门梁上;再弹一会儿,这些仙鹤便引颈长歌;师旷的演奏进入高潮时,这些仙鹤舒展羽翼翩翩起舞,一时间,宫殿内琴音鹤鸣交织重叠,久久不绝。当演奏《清角》时,琴声才响起,便有乌云从西北方飘来,乐曲展开,顿时狂风呼啸、暴雨如注、瓦片掀起,就连殿内祭祀的礼器都不能幸免,平公这才赶紧叫停。师旷的演奏,已然通乎神明。

图2—19 师旷像

自然,音乐艺术的实践之盛如此,亦会出现些鱼目混珠之徒,“滥竽充数”的南郭先生便是如此。“齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。”[21]但南郭先生这样的毕竟是少数,纵然有也在愈加严格的表演规范与水涨船高的音乐水准下仓皇而逃,历史记住的只有那些用乐传扬仁义的真正的音乐家。

这些乐人们,性格喜好大不相同,以乐明志亦各有千秋。伯牙的乐是为了谢知音,雍门周的乐是为了明得失,高渐离的乐是为了正道义,师旷的乐是为了谏人君。他们怀揣着不同的目的与同样高尚的品德,用出神入化的技艺移情自然、感动天地,共同构筑了那一时期多面的、鲜活的音乐文化。时至今日,虽然许多那时的音乐已无谱可觅、无迹可寻,但仍然通过源远流长的中华礼乐文脉,以一种形而上的方式存在于音乐史中,时时回响于当下。1977年8月,“旅行者号”探测器带着伯牙子期的《流水》飞向太空,古老的中国音乐从此永远回荡在浩瀚的宇宙中。

有关遇见中国音乐艺术·古代篇的文章

聂耳,原名守信,号子义,1912年2月15日出生在云南昆明市一个中医家庭。聂耳自幼喜爱音乐,酷爱滇剧和花灯,一支简陋的竹笛也能吹得五彩缤纷,甚得亲友疼爱。读书期间,聂耳经常参加学校的各种演出活动,而且是骨干和组织者。聂耳接到歌词后,以饱满的热情立即开始谱曲。4月后,又传来了聂耳被列入“黑名单”的消息。聂耳是三十年代中共早期党员,在他短短23年的生命中从开始革命音乐创作到去世,只有不到两年的时间。......

2024-08-19

因此,秦代统一天下,废封建为郡县,也就不外是继承春秋战国的改革作全盘的筹措而已。春秋之世,用刑已较西周为严〔127〕,降至战国,各自为政,于是西周旧制遂见破坏,刑始为贵贱共有之事,而残酷尤甚于春秋。观上所述,可知春秋战国时代政制的改革,实为本国史上一大变局;而促成此一改革的根本原因,即为世禄井田制度的崩坏和交换经济的兴起。......

2023-08-17

[2]孔子尊礼尚乐,而周公便是制礼作乐的那个人。周初,统治者采取了一系列新的措施,周公制礼作乐,建构了一个人与人、人与神和谐共处的有机体。在周公倾力打造的这一自给自足的社会机制下,音乐进入“礼乐期”。春秋战国时期,诸侯国间的争霸风起云涌,社会逐渐从奴隶制转向封建制。在这一时期,随着封建社会新的生产关系、阶级关系的确立,文化思想方面出现了百家争鸣的繁荣景象,这一切也带动了音乐艺术的多方面发展。......

2023-11-19

春秋战国时期傩礼逐渐与“蜡祭”相融合。战国时代的傩礼,见《礼记·月令》载:“季春之月,命国傩,九门磔攘,以毕春气。”进一步延伸则可知,周礼时代并没有季春、仲秋、季冬的“时傩”活动,至少《周礼》中没有直接的记载,所谓“时傩”仅为需要“时”,主要是在“季冬”时令。而春秋时期的“国”,范围稍为扩大一些,“所谓‘国’,就是......

2023-08-11

召忽曰:“子固辞,无出1,吾权任子以死亡2,必免子。”管仲曰:“不可。持社稷宗庙者,不让事,不广闲3。将有国者未可知也。子其出乎。”管仲曰,“不然也。夫国人憎恶纠之母,以及纠之身,而怜小白之无母也。诸儿长而贱,事未可知也。夫所以定齐国者,非此二公子者,将无已也4。小白之为人无小智,惕而有大虑,非夷吾莫容5小白。天不幸降祸加殃于齐,纠虽得立,事将不济,非子定社稷,其将谁也?”乃出奉令,遂傅小白。......

2023-10-31

元武宗当皇帝后,与弟弟元仁宗讲好是兄终弟及,但又约定说,元仁宗“万岁”后,应该把帝位再转给自己的儿子。泰定帝即位后,他对元武宗的儿子其实很不错,把图帖睦尔迁居建康,封为“怀王”。九月十三日,身在大都的图帖睦尔即位,改元“天历”,是为元文宗。元文宗担心这位大臣有个好歹,派人送御酒赏赐,并劝......

2023-09-30

入国四旬,五行九惠之教1。所谓慈幼者,凡国、都皆有掌幼,士民有子,子有幼弱不胜养为累者10,有三幼者无妇征11,四幼者尽家无征,五幼又予之葆12,受二人之食,能事而后止。掌病行于国中,以问病为事。所谓振困者,岁凶,庸人訾厉21,多死丧,弛刑罚,赦有罪,散仓粟以食之。所谓接绝者,士民死上事,死战事,使其知识、故人受资于上而祠之22。13士人:后世学者分析当为士民。20事:承担国家的职役。......

2023-10-31

春秋战国间,各国已很注意水利的兴修,或者沿河建筑堤防,或者开凿运河。运河的开凿,水利工程的修建,不但便利交通,而且有利于农业生产的发展。战国时代各国大规模的建筑堤防,虽然“各以自利”,不免产生像孟子批评白圭“以邻国为壑”那样的弊害,但是对于本国人民生命财产的保障,对于农业生产的发展,是起了一定的作用的。这些河流的设计开凿疏通,显示了当时水利工程技术水平的进步。......

2023-08-29

相关推荐