同时,那些丰富的艺术表现形式也可以帮助学习者更直接和更多元的表达个人观点,进而使STEM+A的价值,在人的能力获得肯定和放大过程中得以实现。艺术创作通常被认为是“发散性思维”发生和发展的主要体现方式。......

2023-11-18

在关于艺术发展史的讨论中,古希腊神话里九个缪斯女神被认为是文学、艺术和科学的灵感来源,她们分别掌管天文(Astronomy)、史诗(Epicpoetry)、历史(History)、抒情诗(Lyric poetry)、音乐(Music)、舞蹈(Dance)、悲剧(Tragedy)、喜剧(Comedy)和赞美诗(Choral poetry)。可见,音乐是最早被列入缪斯艺术行列的学科,因为在古希腊和印度哲学家认为,音乐的旋律和音调都显示出了一种和谐有序的排列规律,音乐的因此也是接近于科学的表现形式。

事实上,在音乐的发展过程中,始终与科学体系有着密切关系。比如19世纪近代科学兴起后,形式逻辑、欧几里德几何学和经典物理学,几乎成为一切科学的基础,也同时是西方艺术,如绘画、戏剧和西方传统音乐的绝对时空结构的来源。其中绝对时间是指乐谱上的音符的时值和音高频率值是刚性的,节奏、速度等与钟表的机械计时相关。绝对空间是指欧几里德几何的刚性空间,它是五线谱的结构与多声部和声、对位法的基础。绝对时空构成的记谱法空间,既是客观的存在,同时对于任何运动状态也都是同样正确的。只要把音高与时值放进这个记谱法空间里,所形成的多声部运动便也是正确的,不受乐器与演奏的影响。显然,这种理性的音乐,同西方理性文化传统与自然科学体系,是面目相似、关系融洽的。[14]

而音乐节奏智能是指在感受、辨别和表达音乐方面具有特殊能力的人。在这一点上艺术门类中的绘画、建筑、舞蹈、戏剧、诗歌等都与之有密切联系。

比如20世纪观念艺术家约翰·凯奇(John Milton Cage Jr,1912—1992)他早年学习绘画,后转向音乐创作,1952年,他在一次演出中首次创作了《4′33″》,这首所谓的“乐曲”并不是通常意义上用乐器演奏的内容,而是在不刻意的情况下,将创作主体转换为周围的环境和观众,因此这件作品并不是通常意义上的沉默,而是观众在表演中听到的环境声音(Kostelanetz,2003)。因为在凯奇认为,没有噪音,只有声音,任何声音都可以成为音乐。音乐的基本元素不是演奏,而是聆听,这件作品也由于改变了音乐节奏的结构,从而对音乐体验的定义提出了挑战。

关于这件作品创作的构想,一方面来自于凯奇对佛教和禅学的思考,即在音乐史上首次将“silence”(无声)这个概念在音乐舞台上得以实现,他希望将最自然和纯粹的声音,甚至无声,表达为音乐,进而达到声音所体现的质感和效果。另一方面,这件《4′33″》的创作灵感还受到美国波普艺术家罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg,1925—2008)的启发。1951年,劳申伯格创作了一系列名为《白色主题》(Blank)的油画,画面用白色铺满,看上去是空白而无色的,但随着悬挂作品房间里光线的改变,以及观众人影的投射,画面实时呈现出不同的视觉效果。这个系列作品引起了凯奇的注意,于是有了之后《4′33″》的出现。正如他所说,“推动我产生创作想法的不是勇气,而是罗伯特·劳申伯格的白色油画。当我看到这些作品的时候,我想自己必须这么做。否则我落后了,否则音乐落后了”(Kostelanetz,2003)。众所周知,传统意义上的音乐信息或绘画信息,都是通过演奏(唱)、描绘等中间媒介传递给受众,而演奏者或画家在传送信息时,并不是被动的,而是通过各种心理活动完成的艺术表现过程。在这里,凯奇和劳申伯格的尝试即在于将创作的过程进行了反转,对作品的内容和形式,解释和再创造进行了重新建构。

除此,建筑与音乐之间也存在着悠久的关联性。古希腊神话中记载着关于传奇音乐家俄耳甫斯(Orpheus)的传说,希腊人认为他是诗人和音乐家中最伟大的代表,据说他的音乐和歌声可以吸引大自然中的各类生灵,可以使树木和岩石为之起舞,可以用美妙的音乐使河流改变方向,甚至能把音乐凝结在各类建筑上,以此使人们在充满音乐旋律的城市中生活。正由于这个传说,人们将建筑喻为“流动的音乐”。

而从艺术的表现形式上看,建筑属于空间艺术,音乐属于时间艺术,但“建筑的美学维度超越了它与其他人类科学共有的功能方面。建筑通过其特有的表达价值的方式,可以刺激和影响社会生活,而无需假定它本身会促进社会发展”(Nunzia Rondanini)。同时,建筑空间的起承转合延伸和激活了空间原有的“凝固”性,不同层次的结构同样可以产生强烈的音乐节奏效果。例如布拉格的著名建筑《跳舞的房子》(见图2.2.10),这栋房子因其特立独行的“舞动”形状,成为捷克的地标式建筑,如果从以往建筑的功能角度看,房子显然不是建立在普世认知结构和传统美学标准基础之上的,但正由于它将建筑放置在一个音乐(舞蹈)的语境中进行重新表达,于是建筑和音乐都在这个空间里被重新定义。

图2.2.10跳舞的房子,布拉格,捷克共和国(www.chuimin.cn)

《吕氏春秋·本味篇》中有则故事,“伯牙鼓琴,钟子期听之,方鼓琴而志在太山,钟子期曰:‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。’少选之间,而志在流水,钟子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。’”其中便道出了“听声类型”的艺术联想效果,即音乐具有一种穿透力,可以扮演沟通人与自然的语言,通过与其他载体的结合进而产生新的美学体验。

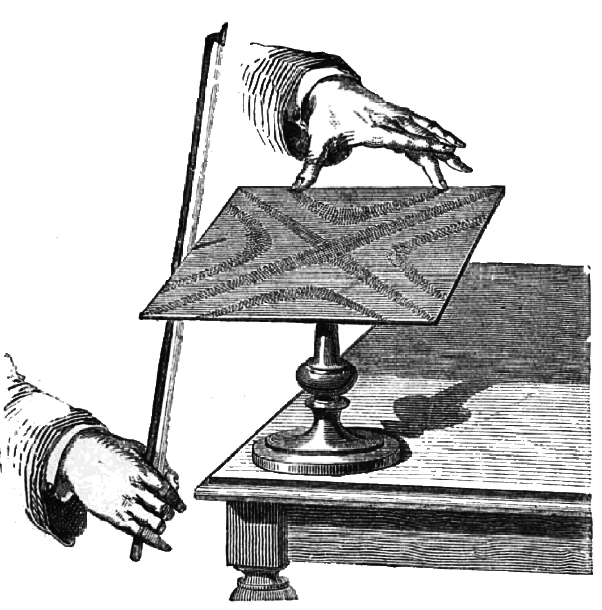

18世纪,被誉为“声学之父”的德国物理学家、音乐家弗里德里希·克拉尼(Ernst Florens Friedrich Chladni,1756—1827)发明了一种用来显示在刚性表面上的振动模式,这项技术于1787年首次发表在他的著作《声音理论的发现》中。在克拉尼的实验里,他在一架小提琴表面放了一块金属板,将一些细沙覆盖在上面,当用琴弓拉动小提琴时,振动导致沙子进行移动并勾勒出各类缤纷的图案,而这些节点图案也被称之为“克拉尼图形”。并产生了一个新的科学词汇“Cymatics”(音流学,即震动波),用来研究“声音可视化”的现象(见图2.2.11)。

除此之外,1912年,罗杰·弗莱(Roger Fry,1866—1934)创造了一个名为视觉音乐(Visual music,有时也称为彩色音乐Colormusic)的术语,用来描述抽象艺术家瓦西里·康丁斯基(WassilyKandinsky,1866—1944)的作品(WardOssian,2006)。因为如前所述,康丁斯基通过对线条的研究,发现了曲线和角度所形成的类似旋律的“音调”,这种音调是由水平线和垂直线的含义决定的:水平线代表一种平静而寒冷的音调,垂直线代表一种平静、温暖的音调。而这些由圆、半圆、角度、直线和曲线组成的绘画元素,不仅发展了其后的抽象绘画和至上主义运动,更用绘画的表现语言对音乐进行了扩充和实现。

图2.2.11克拉德尼声音图案

这种“听声类型”或“以型类声”等“通感”反映,在现代心理学和神经科学领域被称之为“移觉”(Synaesthesia),即将经验从一种感觉形式转移到另一种感觉形式的现象,除康定斯基之外,很多的现代艺术家都尝试通过不同感官知觉创作作品的做法,而事实也证明,并非只有艺术家具备“移觉”,普通欣赏者也能产生艺术中的“心理共鸣”。

中国传统文化经典《乐记》中说:“凡音而起,由人心生也,人心之动,物使之然也。”“凡音者,生人心者也,情动于中,故形于声:声成文,谓之音。”其中谈到了构成音乐的三项基本要素“诗”“歌”“舞”。如徐复观所说,这三者是无假于自身之外的客观事物而即可成立,因此是直接从心生发出来,而无须客观外物的介入,所以可称之为“情深而文明”。“情深”即直接从人的生命根源处流出。文明即指诗、歌、舞向生命逐渐与客观接触的层次流出时,皆各具有明确的节奏形式。这种潜伏于生命深处的情,虽常为人所不自觉,但实对一个人的生活,具有决定性的力量。[15]

可见,一切艺术的表现形式都只是人类精神的标志,作品不过是一种输出的过程和结果,更重要的是通过表现,使欣赏者从中感受到人的精神价值和智慧的力量。而不论是何种感觉或经历何种形式的传递,都能引导我们将艺术与人类各种智能视为一个整体,继而进行研究和思考。

有关整合资源下的教育未来 从STEM到STEM+A的转变价值的文章

同时,那些丰富的艺术表现形式也可以帮助学习者更直接和更多元的表达个人观点,进而使STEM+A的价值,在人的能力获得肯定和放大过程中得以实现。艺术创作通常被认为是“发散性思维”发生和发展的主要体现方式。......

2023-11-18

好奇心和探索欲是人类与生俱来地本能,因为创造是人类生存的理由,人类从诞生之日起就凭借不断的发现和创造改变着自己和世界。创造的初级阶段是为了认识探索过程中的失误;中级阶段是通过智慧去纠正这些差距,并达到与理想内容相吻合的结果;高级阶段是人们在创造成功的那一刻获得的精神上的满足。而在这个过程中,艺术具有不可忽视的重要作用。......

2023-11-18

语言是一个由开发、获取、维护加上使用复杂的交流系统组成的信息工具,是人类进化过程中的重要支柱,也是人类独有的表达方式。此外,人类语言也是唯一已知的自然交流系统,其适应性可以被称为形态独立。也就是说,儿童用语言来补充视觉形象上未呈现的内容。这一点与中国汉代画像石(砖)以及古代人物帛画的目的是一致的。中国汉字是现今世界上唯一留存的古老的“表意”文字,这与以字母为形式的西方语言有所差别。......

2023-11-18

“STEM”是科学、技术、工程、数学四个单词的缩写,也可视为四门学科的统称。[1]可见,“STEM”问题的出现并不是简单孤立的,而是美国历史上一系列具有时间连续性而又彼此关联的事件组成的结果。[3]而在美国于1958年1月31日发射了第一颗成功的卫星“探索者1号”之后,这种担忧并没有消失。......

2023-11-18

如今“零点项目”已经涉及包括“艺术、设计与制造”“教育评估体系”“性格与道德”“公民参与”“创造力”“认知思考和理解”“智力和思维”“跨文化交流”等多个研究领域,并在全世界建立了110多家基金会与合作机构。为了实现这一目标,特拉弗斯城区公立学校邀请哈佛大学教育研究生院的“零点项目”成员协助开发一门艺术融合课程,在这门课程中,艺术可以被用作学生发展深层次思维和学习技能的切入点。......

2023-11-18

在此基础上,格雷特·雅格曼提出将人文艺术加入STEM教育,她认为加入Arts有助于学生从更多视角认识不同学科间的联系,而“STEAM”将以数学为基础,科学和技术则通过工程和设计被表述出来。这一年1月她为“STEAM”教育注册了专利:“通过工程和艺术解释的科学和技术都基于数学元素”。这一层被称为STE@M,而格雷特·雅格曼也认为“集成的STE@M方法对所有级别都将是很好的教育”。......

2023-11-18

“内省”是一种自觉地对个人思想与感觉进行思考的过程,它完全依赖于人的主观能动性,是与外部世界的观察形成对比的自我反思。具有“内省智能”的人往往对自我有比较深刻的认知,进而能在该过程中预测自己的反应或通过某种方式对这种反应进行再现。艺术家是一类善于以深入自我的方式来进行思考的人群,为此他们看似孤独,但却能从长期的“内省”中探索审美和构建世界的方式。......

2023-11-18

工程师、医生和科学家被以色列父母首选为他们希望孩子能够在未来从事的三大职业。在2011年国际教育成就评估协会组织的第五轮国际数学和科学趋势评测项目中,以色列数学和科学成绩分别排第7和第13名。从高等教育阶段来看,相对于国家人口规模而言,以色列有着较为庞大的高等教育系统。......

2023-11-18

相关推荐