《联邦水污染控制法》即《清洁水法》是美国控制水污染的重要法案,经过三次修订。1977年的《清洁水法》修正案进一步根据水资源污染的不同种类划分了点源与面源这两类污染源,鼓励各个地区改变土地利用方式,改进管理措施,减少农业面源污染。美国的《清洁水法》对农业面源污染的调控方法主要有以下六种[5]:第一是设立水质基准和水质标准。水质基准即污染浓度参考,是美国联邦政府根据实验所得出的水资源最大污染承受值的研究数据。......

2023-08-07

1.美国研究进程与现状

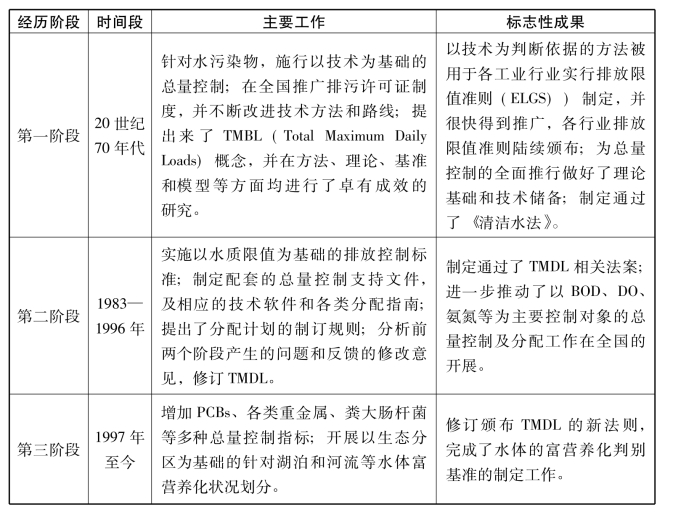

在美国,污染物控制政策发展历程分为三个时期,美国总量控制发展情况见表2-3。

第一个时期属于准备阶段,以排放标准为基准的控制政策。为了控制城市生活和工业生产中污染物的排放,实行以排放标准为基准的总量控制,与此同时,以排放标准为依据的方法渐渐取代了专业判断法,普遍作为各工业行业制定排放限值标准的参考依据。

第二个时期属于大范围推广阶段,即基于水质标准为基础的控制政策,且美国于20世纪80年代前期颁布相关水法,与准备阶段不同的是,该阶段以满足功能区水质为基础。

第三个时期属于深入发展阶段,即以生态环境系统最优为准则的控制政策。该实施阶段特点在于扩大了污染物的控制对象,同时强调对整体生态环境系统的优先保护。

目前,基于排放标准和水质标准的两种控制技术同时应用于美国的总量控制体系。在满足特定水质要求的情况下,各污染源均需满足各自所属行业排放标准,然后对没能达标的区域制订严格的总量控制计划。两种控制技术的搭配在保护水体的同时,可有效降低污染控制成本。《清洁水法》总体实施流程见图2-1。

表2-3 美国总量控制发展阶段

2.日本的研究进程与现状

为了缓解持续恶化的水体及大气环境质量,自20世纪70年代初以来,日本提出了需对部分污染物进行总量控制的设想,并着手制定了众多保护水体和大气的环保法案。由于关于獭户海的《环境保护特别措施法》提出了污染物总量控制和COD总量的概念,且制订了详尽的削减支持技术和工作方案,所以该法案于1973年在日本被批准通过。在该法案通过后的第五年,污染物控制计划实施于獭户海、东京湾和伊势湾等诸多流域。基本步骤有:第一,政府发布规定目标污染物;第二,由内阁总理大臣在规定的总量控制流域内制定污染物削减目标量。此外,政府为总量控制政策的顺利实施,而进行了整备下水道管网和处理厂,并制定了一系列相关控制标准等工作。尽管使主要污染物排放量出现了明显下降,但没能实现环境质量的同步改善,由此引出了下一阶段更为严格的总量控制技术。

对于总量控制,日本今后的设想有:①继续实施化学需氧量削减政策,努力使水环境质量得到改善;②下一阶段要以人口规模、地区经济水平、自然条件状况等现实因素为考量基础制定污染物控制规划,并充分了解当地污水处理水平、污废水管网建设情况,同时兼顾政策的综合性及平衡性;③考虑到生活源排放污染物量所占份额增加的趋势,应加强污废水管理建设;④要充分考虑到控制标准与控制对策搭配衔接,以及保持政策整体的平衡性;⑤注意累计前一阶段产生的经验教训,研究更为合理公平的控制对策;⑥可以将制定地域和流域内对相关产业和生产设施的污染负荷分配总量控制标准视为促进污废水管网及行业污染治理的积极措施。

图2-1 清洁水法总体实施流程

3.欧洲研究进程与现状(www.chuimin.cn)

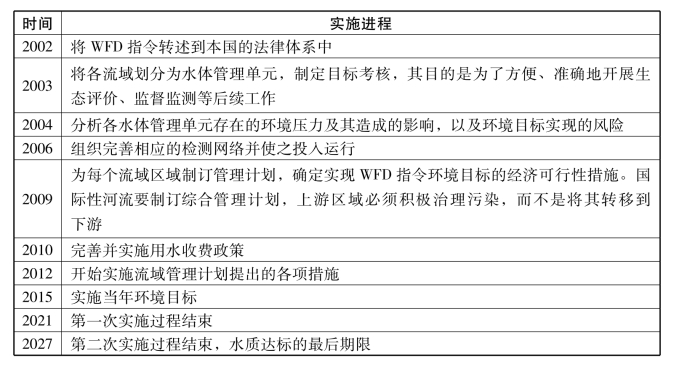

欧盟水立法各阶段内容见表2-4由于前两个阶段的众多水立法并没有明显改善水质状况,达到保护人体健康和环境的目标,1995年,欧洲理事会、环境委员会以及欧洲委员会和欧洲议会就水环境管理改革达成共识。欧盟理事机构和委员会一致认为水环境的管理保护应涉及相关流域内水管理政策的综合利用、排放标准设定、水质管理以及公众参与等综合管理的方方面面,而且有必要将这些与各种涉水法律法规集成为一个整体的政策框架,使该框架成为具有整体指导能力,综合开发的和可持续改进潜力等特点的水管理保护政策。于是在欧洲议会和理事会的主导下,于20世纪初颁布了《水框架指令》,该指令的颁布表明了欧盟水管理政策进入综合管理的新阶段。《水框架指令》的制定初衷是从流域(River Basin District)尺度强调水环境管理要综合考虑水质水量、水体功能、多学科专家协同评估、生态环境现状、基本水环境法规及管理措施,并考虑公众意见等诸多因素,同时适时跟进相关政策和措施的制定工作,并指明流域水环境管理的基本方向和具体步骤。与前两阶段不同之处在于,《水框架指令》的终极目标是保护水生态和动植物的健康(Good Status),进而保证水资源良好的可持续利用性,构建水环境管理和水资源的可持续利用的整体框架。

表2-4 欧盟水框架协议的时间规划

4.对比国内外污染物的治理方案

美国、日本。欧洲开始执行总量控制以来,其效果的显著世界可见。以美国为例,其SO2酸雨计划和NOx预算计划效果尤为显著。美国的总量控制局限在特点区域范围内,没有实施全国范围内的污染物排放总量控制,而是在一定区域内以改善环境为向导,根据污染物的性质;使用模型确定指标,将排放总量限制在特定区域、特定污染源数目、特定行业、特定阶段内;使用EPA模型工具,将跨州空气法案的实施将带来的环境效益以及全社会成本明确地公示在民众眼前,事实证明,与成本相比,跨州空气污染法案的环境效益相当高,这样一来,美国民众就会支持跨州空气污染法案的实行,有了民众基础,各州在民众的监督下积极履行美国环保局指定的“州实施的环保计划”;美国环保局负责统一说明如何进行总量控制计划、明确排放权初始分配计划,通过排污权交易在市场上实现总量指标优化配置,允许企业选择不同的技术路线达到减排目标,以最小的经济成本实现最大的环境效益。这样使得总量指标最终应用在减排成本低效益高的企业,运用市场这只看不见的手,使有限的总量指标得到优化配置,体现了排污权指标的二次分配的效率性。对于主要的排放源,美国地方环保管理机构通过排污许可证确定了其排放限额。在空气质量未达标区域内,对于未达空气质量标准的污染物及其前体物,每个新建的重点污染源项目必须从减排或关停的已有污染源处获取排放限额指标,已有污染源的重点改扩建项目也需要相应的排放限额指标。通过排污许可证制度控制区域的污染物排放总量限额,达到减少污染物排放量,改善空气质量的目的。

相比较美国、日本、欧洲等老工业国家的环境治理,尽管通过多年的实践,我国总量分配制度不断完善,但仍存在很多问题亟待解决,可以主要归纳为以下几个方面:

①总量分配未体现出总量控制制度对产业结构调整和经济发展方式转变的促进作用。“十二五”期间,总量分配测算过程中,污染物削减量的测算仅考虑了重点行业的末端治理,并未考虑生产全过程的控制,对于产业结构调整和优化升级,并未体现环境总量约束经济发展的内在逻辑。

②对各地区差异性考虑不足。“十二五”期间,省际总量指标分配原则之一是对东、中、西部地区实行区别对待。原则上都要削减,但削减比例有所不同,东部地区一般要大于10%,中部地区在10%左右,西部地区一般小于10%,个别排放基数小、环境容量大的省(自治区),排放量可以保持排放基准年水平不变。这样简单的地区分类方法并未考虑各省(区、市)经济发展与环境的协调程度。而事实上,我国东、中、西部地区划分标准主要考虑经济因素,而各区域内部省份在环境资源禀赋、发展阶段和发展方式等方面也存在很大差异。在我国现行省际总量分配中对这种地区差异性考虑不足。

③分配过程主观性强,各方争议大。我国现行的大气污染物总量分配的操作程序可以概括为:首先,由国家提出总量控制的总体思路和排放目标测算方式等。然后,各省依据本省情况编制总量控制规划,测算总量控制目标。最后,在统筹考虑宏观经济政策、产业布局和节能减排重大战略,并充分听取地方意见的情况下,由国家主管部门决定各地控制目标。整个过程涉及很多不确定因素,尤其在新增量测算环节,因此主观性较强,分配结果往往引起较多争议。

④我国目前的总量分配本质上是目标总量控制制度下的分配,而非容量总量控制下的分配。存在减排目标与环境质量改善关系不对应、难以适应量化管理要求等突出问题。即使是各污染源完成了政府下达的总量控制任务,环境质量也未必得到较大的改善。因此,必须建立基于环境质量改善的大气污染物总量分配方案,在分配环节较多地考虑环境质量改善目标。

⑤从国家有关大气污染物总量分配的政策文件可看出,在国家层面并未形成大气污染物总量分配的系统、清晰、明确的定量分配方案。《“十二五”主要大气污染物总量分配指导意见》中仅详细说明了电力和钢铁两重点行业的分配方法,而对区域间分配和非重点行业的分配仅有原则,未给出明确的分配方法和程序。

⑥我国的总量分配仅有一次分配,排污权交易制度尚未有效建立,其二次分配的作用尚未发挥。不同的污染源减排边际成本往往差别很大,仅有一次分配无法实现环境资源的最优配置,也不能实现污染源治理投资的帕累托最优,降低了资金的使用效率,无法以最小的经济成本实现最大的环境效益。

有关湖北省生态文明建设与绿色发展研究报告的文章

《联邦水污染控制法》即《清洁水法》是美国控制水污染的重要法案,经过三次修订。1977年的《清洁水法》修正案进一步根据水资源污染的不同种类划分了点源与面源这两类污染源,鼓励各个地区改变土地利用方式,改进管理措施,减少农业面源污染。美国的《清洁水法》对农业面源污染的调控方法主要有以下六种[5]:第一是设立水质基准和水质标准。水质基准即污染浓度参考,是美国联邦政府根据实验所得出的水资源最大污染承受值的研究数据。......

2023-08-07

[1]由于美国从事传播研究的许多学者都曾在欧洲学习过,因此深受欧洲思想家如塔尔德和齐美尔等人的影响。社会事实是由模仿而传播、交流的个人情感与观念。......

2023-11-30

中国能源结构长期存在的过度依赖煤炭的问题并没有得到根本解决。能源结构的优质化进程对能源需求总量影响很大,能源消费结构中煤炭的比重每下降一个百分点,相应的能源需求总量可降低2000万吨标准煤。......

2023-11-18

杨吉平摘要美国的国际关系研究是美国国际地位变迁的一个缩影。自20世纪初美国成为世界大国以来,学术界和政界对国际关系的关注度越来越高,并一直持续到今天。美国有部分杰出学者游走于学界和政界的旋转门中,在国际关系的研究与实践的结合方面做了积极的探索。......

2023-08-04

2015年6月4日,美国纽约州金融服务局发布了最终版本的互联网货币公司监管框架Bit License,这是全球第一个正式针对比特币等互联网货币行业提出的明确监管法规。Bit License的正式生效,使得纽约州成为美国第一个正式推出比特币和互联网货币监管的州。作为全球经济大国的日本,至今仍未针对比特币或其他互联网货币进行监管。......

2023-07-05

1865年5月,长州藩的倒幕势力再度兴起。7月14日,幕府下令20余藩进军长州潘,但由于萨摩藩拒绝出兵,加之长州藩有备而战,幕府军屡战屡败。皇室公卿三条实美、岩仓具视等立即与倒幕强藩密切合作。倒幕的内外条件日臻成熟。坂本龙马力促两藩联合倒幕,1866年两藩订立了秘密军事同盟。6月27日,这场内战性质的讨幕运动彻底结束。......

2024-01-20

与此同时,美国辛辛那提城一幢16层的大楼也采用了钢筋混凝土框架结构,开始了将钢、钢筋混凝土框架用于高层建筑的时代。目前,美国的高层建筑数量较多,160m以上的就有很多幢。20世纪50年代,我国在北京、广州、沈阳、兰州等地建造了一批高层建筑。......

2023-08-29

对当前的美国农村教师补充政策,不少研究都有所涉及,文献也相对较多。他将美国农村教师供给政策划分为职前成本补偿政策、在职经济收益政策、在职成本及补偿几个方面。[46]可以看出,以上各人的研究涉及了美国农村教师补充的培养、招募与保留多个方面的问题,且政策涵盖的地域范围较广。[48]美国农村教师招聘和保留的财政激励政策吸引了不少学者的兴趣。......

2023-10-16

相关推荐