米克的生态美学内涵和策略源自达尔文的生物进化理论,试图进而根据当代生物学和生态知识,反映、重构美学理论。这就意味着,生态美学将问题集中在审美方式上,旨在探讨如何将生态意识介入审美活动之中,让生态意识在审美体验的形成过程中发挥决定性的主导作用。鉴于以上考虑,笔者一贯将生态美学定义为“生态审美理论”或“关于生态审美的研究”。......

2023-11-17

之所以容易将“生态文明”等同于“生态文化”,根本原因在于学术界习惯于将“文明”与“文化”这个术语混用,认为二者都是超越人类本能状态之后的创造物。比如,著名美国人类学家L.A.怀特的一部名著的正标题是《文化的科学》,副标题却是“人类与文明研究”,表明作者认为“文化”与“文明”两个词语没有分别。[2]

但笔者一直不同意这种含糊其词的做法,认为“文化”与“文明”两个词语有着明显的区别。简单说来,“文化”即“人化”,也就是人类这种动物超越其本能,改造自然的过程及其成果。一般动物之所以是动物,是因为它们一切活动的动力与行为方式都出自大自然所赋予的本能。这就意味着,动物的一切活动只不过是一种自然现象,是与整个自然界的自然演化过程直接统一的。人类这个物种之所以能够超越单纯的本能状态而在自然演化过程之中另行“创造”,是因为大自然在其漫长的演化过程之中将“心智”这种独特的机能赋予了人类,从而使得人类具有了诸如“反思”“创造”等独特能力,使得人类能够通过各种创造而在某种程度上改变自然界的自然状态。简言之,“文化”这个词最基本的含义就是一句话:通过创造自然界中本来没有的东西而超越自然。这也就是说,与文化相对的概念是“自然”。从这种理论思路出发,我们必然得出如下颇为令人惊异的结论:导致全球性环境危机的各种污染物,诸如工业废水、废气、垃圾等等,都应该视为人类“创造”的“文化产品”——因为这些东西都是自然界中本来没有的。

按照上述理解,我们甚至可以说“生态文化”这个术语某种程度上是一个自相矛盾的概念:“生态”这个修饰语归根结底意味着“自然”,而“文化”归根结底意味着“改造自然”,因此,“生态文化”就意味着“自然改造自然”。正因为这样,当我们使用“生态文化”这个术语的时候,我们今天所倡导的“尊重自然、顺应自然与保护自然”理念当中,“顺应自然”这一点就很容易落空,因为我们必须面对一个两难困境:究竟怎么样做才能既“创造文化”(改造自然)又“顺应自然”呢?我们不妨直面如下生活困境:面对下雨天这种自然现象的时候,我们究竟应该“顺应自然”(自然)去淋雨,还是应该修筑房屋(文化)来遮风挡雨?

综上所述可知,当我们使用“文化”及其衍生词“生态文化”的时候,我们必须面对两个理论困境:(一)人类制造的各种污染物都是“文化产品”,那么,当我们使用“生态文化”这个概念的时候,就必须面对如下疑问:那些“生态的污染物”又是什么呢?(二)当我们倡导“生态文化”的时候,既需要“改造自然”,又需要“顺应自然”,这如何可能呢?为了解决这两个困境,我们必须引进有别于“文化”的另外一个概念:文明。

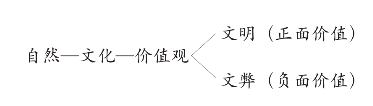

如果说与“文化”相对的概念是“自然”的话,那么,与“文明”相对的概念则是“野蛮”(或“荒蛮”),它隐含的意义是人类通过文化创造而摆脱蒙昧无知,进入一种值得肯定的灵明状态。正因为这样,凡是被我们称为文明的事物,总是带有很强的正面价值色彩。简言之,文明不仅仅是一个描述事实的“事实概念”,而且是一个评价是非对错、正误得失的“价值概念”,它背后必定隐含着某种价值观。出于这种考虑,笔者曾经构建过一个文化哲学理论模型(图1)[3]:

图1 文化哲学理论模型

这个模式可以解释如下:人类物种经过漫长的进化过程之后,逐渐被大自然赋予了创造文化的能力,从而得以超越史前的荒蛮状态而成为文明意义上的“人”。正是从这个角度来说,人类创造的“文化”也就是“文明”。但是,我们必须清醒地看到,人类的“创造”(文化产品)并不总是正面的、积极的、值得肯定和赞美的,负面的、消极的、应该否定和批判的“创造”也层出不穷,比如,今天层出不穷的污染物。

最为令人困扰的是,文化系统中所谓的正面负面、积极消极等等,既难以截然区分,又往往相互转化。笔者在构建上述理论模式的时候,曾经从中国传统文化中的太极图那里得到启发(图2)。该图由阴(黑)阳(白)二气构成,阴中有阳,阳中有阴,阴阳之间并无绝对界限,而且可以互相转化。如果我们把文化系统中的正面成分称为“文明”的话,那么,那些负面成分又叫做什么呢?如果前贤根据太极图中的“阴阳”概念将“文明”称为“文阳”的话,那么,与之相对的概念顺理成章就是“文阴”。但是,遗憾的是,中国古人并没有创造出“文阳”这个词,他们创造的是那个早已为中华文化共同体所普遍采用的“文明”。那么,如何表达“文明”的对立面——文化中的负面成分——呢?

图2 太极图

笔者搜寻过古今中外众多理论术语,也没有找到一个可以恰当表达“文化中的负面成分”这一意义的概念,不得已于2003年尝试创造了“文弊”这个概念来对应“文明”。笔者当时对于这个概念进行了如下说明:

“文弊”又作“文敝”,在中国古代颇为常用,大致上也是“文明”的反面,如当代新儒家人物牟宗三先生,就曾用“周文疲弊”指代“礼坏乐崩”这一先秦子学兴起的背景。在现代汉语常用词语中,诸如弊端、弊病、弊政、兴利除弊、弊绝风清等,使我们很容易领会文弊的含义。我将之改造为一个文化哲学概念,用意在于强调指出人类历史的阴暗、险恶乃至罪恶的一面。[4](www.chuimin.cn)

从文化哲学的角度来说,文弊概念的提出具有如下理论意义:(一)有助于我们反思文化创造的利弊得失和文化产品的善恶二重性,提醒我们不能一味地、不加分辨地赞美人类的“文化创造”——我们必须极其清醒地认识到,人类既可以“为善”,也可以“作恶”;(二)为“文明”这个术语找到了对应项,突出强调了指导文化创造的原则亦即价值观的重要性,从而提醒我们必须时刻注意修正自己的价值观、调整文明的发展方向,以便真正做到“兴利除弊”。

对于界定“生态文明”的理论内涵而言,“文弊”概念的作用更是显而易见的:(一)明确辨析了“文化”与“文明”的联系与区别,有助于学术界进一步辨析“生态文化”与“生态文明”的联系与区别,从而促使“生态文明”这个概念更加清晰、合理,为国际社会普遍接受这个概念奠定了更加坚实的理论基础;(二)突出了“生态文明”对于“文弊”的强烈批判性——批判现代工业文明及其哲学预设所导致的种种弊端,比如全球性生态危机、人的精神世界的荒漠化等;(三)突出了“生态文明”强烈的价值导向性——人类只有以生态价值观作为文明创造的根本原则,才能使人类文明避免饮鸩止渴那样愚蠢的自杀式发展道路。

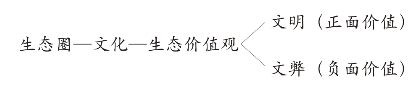

创造任何理论术语的目的都在于概括一类现象(发现问题)、解释一类现象(分析问题)进而解决一类现象(解决问题)。我国学术界创造的“生态文明”概念是这样,笔者尝试着创造的“文弊”概念也是如此。根据上述文化哲学模型,针对生态文明建设这一时代使命,笔者这里尝试构建如下生态文明理论模型(图3):

图3 生态文明理论模型

这个理论模型包含的关键词及其内在逻辑可以进行如下说明:

(一)生态圈。生态圈即生物圈。所谓“生物圈”是指生命有机体生存的那部分地球环境,生命有机体与该环境相互作用而形成一个处于稳定状态的系统。当这个术语被称为“生态圈”时,是为了强调生命与非生命成分之间的相互作用。[5]生态圈对应于上文文化哲学模型中的“自然”。之所以要作出这种限定,是因为根据空间刻度从小到大的扩展,“自然”可以依次指地球生态圈、太阳系、银河系乃至整个宇宙——前一个概念所描述的空间范围,都是后一个概念所描述的空间范围中一个微不足道的组成部分。毋庸置疑的事实是,人类这个物种主要活动在生态圈之中,迄今为止超过生态圈的活动依然非常有限。更加重要的是,我们常说的“环境危机”“生态危机”或“自然危机”,主要是指生态圈这个极其有限的空间范围内的某种危机:生态圈无法像现代工业文明产生之前那样,稳定地、持续地支撑与维系包括人类在内的各种生命样式的健康存在。因此,我们不能笼统地将地球生态圈的危机称为“自然危机”——“大自然”之“大”远远超过人类的想象,即使地球彻底毁灭了,大自然也未必会出现什么“危机”,因为地球在整个宇宙中极其微小,甚至小到微不足道、无足轻重。因此,只有把“自然”的空间刻度限定在“生态圈”这个较小的范围内,我们的理论构建与理论批判才能做到有的放矢,才能避免大而无当的泛泛之谈。

(二)文化与生态价值观。生态圈本身是大自然漫长演化过程的结果,人类是在生态圈基本稳定之后才出现的物种之一,文化就是这个物种超越自然本能的创造。人类文化创造的基本特点可以概括为如下八个字:依赖自然,超越自然。所谓“依赖自然”是指任何文化创造必须以自然为基础,也就是必须依靠生态圈作为根本的支撑系统(包括提供能量、能源、场所、灵感等等),没有生态圈支撑的文化创造是根本不可能的;所谓“超越自然”是指对于自然事物之自然形态的改变与提升。文化可以简单地划分为器物、制度与精神三个层面,其中,精神文化(包括信念、价值观等)是最为重要的核心,某种程度上就是文化的代名词。“生态价值观”就是人们在生态危机时代的一种文化创造,其目的在于引导人类有效克服生态危机而走出生存困境。

(三)生态文明。人类超越一般动物的地方在于,人类的一切活动都是在特定价值观的引导下进行的——而价值观不但有是非正误之分,而且会随着时代变化而发展变化。正是因为这样,我们将那些依据生态价值观之引导所进行的文化创造称为“生态文明”。必须清醒地看到,生态价值观刚刚出现不久,目前尚未被人类共同体普遍理解和接受,在全球上仅仅在极其有限的范围被初步付诸实施。这就提醒我们,生态哲学的重要时代使命之一就是论证、倡导、普及生态价值观,从而发挥哲学所肩负的引导社会变革、走向生态文明的历史重任。

(四)后现代文弊。明代袁宏道说过一句话:“法因于弊而成于过。”[6]这句话的本来用意是讨论文学发展变化过程的,其意思是说,新的文法之所以会产生,是因为已有的文章(主要是诗歌)包含着一定的弊端,新法的目的就是要革除这种弊端;但是,一旦某种新法形成,新的文学作品发展成型之后,又会造成新的弊端,需要有更新的文法、更新的文学作品来革除,来替代,文学史的发展就是如此循环不已。笔者认为袁宏道的这句话具有颇为深刻的文化哲学内涵。几千年的人类社会演进过程,何尝不是一个“法因于弊而成于过”的辩证发展过程呢?我们今天所严厉批判的“现代工业文明”之所以被很多史书称为人类文明的重大“进步”,是因为它所针对的是中世纪文明的各种弊端,诸如宗教愚昧与专制、社会贫困与不公等等;但是,当它克服了旧的弊端之后,它几乎不可避免地产生了新的弊端,比如环境污染、生态危机等等。我们今天倡导生态文明的目的,就是要克服现代工业文明所导致的那些弊端(即“因于弊”)。我们如何保证这种尚未成型、远未成熟的新文明形态不包含新的弊端(即“成于过”)呢?由于我们目前尚处于反思、克服现代工业文明弊端的初始阶段,我们只能把待发的生态文明所可能包含的弊端称为“后现代文弊”——不同于现代文弊的文弊——这里所谓的“后”,不仅仅是时间意义上的“之后”,而且是“超越”意义上的“后来”。

我们认为,将“生态文明”等同于“生态文化”不但大大削弱了“生态文明”这个术语所包含的对于“生态危机”的批判色彩,而且严重遮蔽了“生态文明”这个术语所包含的“生态价值观”的意义。造成这种情况的主要原因有两个:一个是国际学术界都缺乏“文明”的反义词,术语的缺乏必然导致理论的缺陷,创造“文弊”这个概念正是为了弥补这个缺陷;另外一个是缺乏明确的“价值观”意识,导致人类文明的发展方向出现了偏差,造成了严重的社会后果。通过“文弊”这个新术语来强调“生态文明”所包含的强烈的价值导向性,最终目的是引领人类以生态价值观作为文明创造的根本原则,确保人类避免走上自杀式发展道路。

简言之,理论创新是一种非常复杂的精神活动。由于我国比世界其他各国都积极、明确地将生态文明建设作为国家的大政方针,中国学者一方面肩负着更多的理论使命,另外一方面也有着更多的理论创新机遇。我们应该做的就是抓住机遇、不辱使命。

有关生态美学引论的文章

米克的生态美学内涵和策略源自达尔文的生物进化理论,试图进而根据当代生物学和生态知识,反映、重构美学理论。这就意味着,生态美学将问题集中在审美方式上,旨在探讨如何将生态意识介入审美活动之中,让生态意识在审美体验的形成过程中发挥决定性的主导作用。鉴于以上考虑,笔者一贯将生态美学定义为“生态审美理论”或“关于生态审美的研究”。......

2023-11-17

从词语的构成角度来说,生态智慧是前缀“生态”和后缀“智慧”的组合。与此同时,奈斯鼓励读者发展各自的生态智慧学说,比如,生态智慧X、Y或Z。在奈斯生态智慧T学说的启发和鼓励下,笔者尝试着提出本人的生态智慧,即“生态智慧C”[9]。......

2023-11-17

正是为了拯救生态危机,为了地球生命共同体的可持续存在和健康发展,自20世纪60年代开始,人类社会开始了从现代工业文明向生态文明的艰难转型。美学是精神文明的重要组成部分,生态美学顺理成章应该是生态文明不可或缺的组成部分。康德甚至特别强调,为了确保审美的纯粹性,必须忽略客体及其实在性。我们倾向于从文明转型的角度来界定生态美学的性质,将之视为美学为了适应生态文明时代而进行的生态转型。......

2023-11-17

所谓的“自然的人化”,无非就是将自然改造为符合人类需要的形态。彻底否定“自然的人化”,就无异于完全否定了人类文化创造。因此,“自然的人化”这个命题无疑有着极大的合理性。从思想主题的角度来说,生态美学就是对于人类“文弊”的美学反思,就是对于“自然的自然化”这个理论命题的弘扬。正是因为“文弊”的大量存在并日益严峻,我们才从生态价值观的高度倡导“自然全好”这样的美学命题。......

2023-11-17

与传统审美理论不同,生态审美首先强调伦理意识的重要性,认为没有生态伦理意识,生态审美就无从谈起。因此,倡导“爱物”的生态伦理学,可以视为生态危机时代对于改善人性素质、提升人性境界的期盼和吁求。笔者这里所探讨的生态伦理学可以概括为“强调生物圈生态整体的人文主义”,近似于国际学术界所说的“生态人文主义”。......

2023-11-17

要理解“生态文明”这个概念,无疑应该首先理解“文明”。文明与野蛮的结果便相互抵消。……对于生态美学研究而言,生态文明理念的提出具有重大指导意义——它引领我们着力解决生态审美观问题。生态美学研究应该在生态文明理念的指导下,从理论上剖析传统审美观的各种弊端,分析生态意识和生态知识对于生态审美的重要性,探索实施生态审美教育的途径和方法,从而为生态文明建设作出应有的贡献。......

2023-11-17

较早以“生态美学”作为标题的论著发表于1972年。完全可以说,审美因素普遍地渗透在古往今来的所有文明成果中。但是,我们必须清醒地意识到,审美活动在历史上也造成了无穷无尽的灾难。这就意味着,从生态文明的视野来看,“审美”并不是一个总是光辉灿烂的词语,违背生态文明理念的审美活动比比皆是。以“生态审美”为研究对象的生态美学的出现,才初步照亮了这个理论盲区。......

2023-11-17

[3]李泽厚采纳了这个观点并做了一点修改,提出了一个影响深远的说法:“美学——是以美感经验为中心,研究美和艺术的学科”[4]。尽管如此,这种模式依然成为中国当代美学的主导性模式,最具有代表性的例子是李泽厚担任名誉主编的《美学百科全书》,其第一部分为“总论”,主要包括三方面的问题,依次是“美的本体论”“审美经验论”和“艺术经验论”,[8]正可以与李泽厚的“美—美感—艺术”美学模式一一对应。......

2023-11-17

相关推荐