在信息社会,学习将逐渐实现文化的回归,现有的“学校学习”将走向突出“个性化”的学习之路。从人类最初的融合于一般社会生活中的生活化学习发展到通过学校教育而实现的专门化学习,起到了加快人类文明进程的重要作用。然而,信息社会的学习将回归到原来的生活化学习,这是人类文明发展到一定阶段的必然转折。教师的工作围绕着“学习”而展开,包括教师自身的学习与促进学生的学习,要求乡村教师必须成为一名有效的学习者。......

2023-11-16

朱利安·斯图尔德认为人类学研究的主要目标应当是发现文化发展的规律,他在批判美国历史学派和结构—功能学派强调文化的差异性而忽视文化的相似性的基础上,明确提出了文化生态学的概念,用“多线进化”解释文化的变迁,文化变迁可被归纳为适应环境,同时这也是一个创造的过程。他认为:“人进入生态学的场地,不仅因为其体质特征是与其他有机体相关的另一种有机体,而且还引起了文化这一超有机体因素”[1]。即生物层和文化层之间交互作用、交互影响,存在一种共生关系,并通过它们之间的相互作用和有机关联所构成的具有一定结构和层次的整体,在影响人类一般生存和发展的同时,也影响着文化的生成和发展,并逐渐发展成为多种多样的文化类型和模式。这要求我们要把乡村教师学习文化看作一个生态系统进行研究,该系统的构成要素是丰富且多层次的,由宏观和微观的许多相互联系又独立存在的生态因子组成,既包括宏观层面上的政府财政投入、教师教育政策、信息化基础设施等,还包括微观层面上的乡村教师、乡村学校校长、学生、信息技术和技术服务人员等。这一系统从内到外又可分为两大主要生态因子和四个生态层。其中,两大生态因子主要包括主体因子和环境因子,主体因子指乡村教师,环境因子主要指物质环境、社会环境、规范环境。四个生态层的构成如下:第一层作为乡村教师学习文化创造主体的乡村教师个体及其群体;第二层是乡村教师学习的重要他人,如校长、同行专家、教师同伴、学生、教学管理者、技术支持人员等;第三层为生态化虚拟学习环境;第四层为社会生态环境。

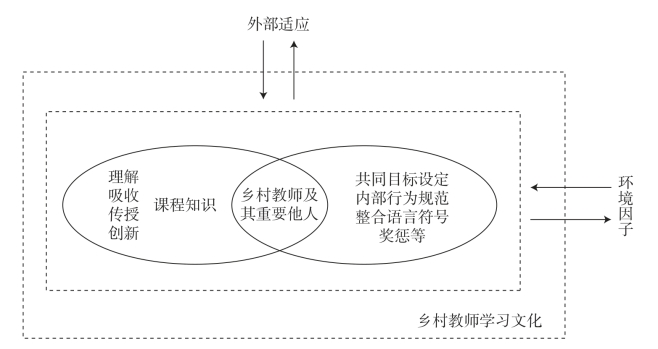

按照马克思主义文化观的思想,学习文化是人类在社会实践活动过程中不断创造的产物。社会实践是学习文化产生的前提与基础,学习实践主体的学习方式决定了所形成文化的类型。乡村教师学习文化是乡村教师群体在从事教学、研究和学习活动过程中产生并共同享有的思维和行为方式。这是一个动态形成的过程,主要内容既包括学习观念、价值观、态度等一套意识形态上的规范体系,也包括在此基础上形成的行为规范、规章制度和装饰仪式等。乡村教师学习文化的生成是乡村教师群体实践过程中将目的、理想、知识和思考等人的本质力量对象化为客观存在的精神与物质的积累,具有历史性、人文性、长期性和特殊性等特征[2]。对乡村教师学习文化生成的研究,关键在于对乡村教师实践过程的反思和提炼,从中寻找学习观念、学习信念、学习价值观、学习方式、学习制度以及学习工具等一系列文化元素产生、发展的规律。对于乡村学校来讲,乡村教师的实践过程就是对课程知识的理解、吸收、传授、保存、加工和创新的过程。在这个学习系统中,乡村教师是教师学习文化生成的唯一主体,课程知识是教学实践活动的对象,环境因子和为乡村教师学习服务的重要他人则是教师学习文化生成的必要条件(如图5-1所示)。乡村教师学习文化是乡村教师及其群落在适应虚拟、社会生态环境,以及对话和合作过程中习得的并共享的一种“共性”。

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

图5-1 乡村教师学习文化的生成

对课程知识的理解、吸收、传授、保存、加工和创新的过程是乡村学校和乡村教师的本质和价值体现,但仅仅简单的知识授受并不一定能产生文化,而学习文化产生的关键是要乡村教师之间以及与学生、同行专家等之间进行合作与对话,促使不同乡村教师个体文化在整合中达成“共识”,呈现出相似性、共同性特点,进而使“共识”达到“共享”,产生乡村教师学习文化。因此,乡村学校实践活动的本质决定了乡村教师个体及其群落、课程知识、乡村教师学习的重要他人以及环境因子是乡村教师学习文化生成的四大重要因素。

有关信息技术背景下乡村教师学习文化建设研究的文章

在信息社会,学习将逐渐实现文化的回归,现有的“学校学习”将走向突出“个性化”的学习之路。从人类最初的融合于一般社会生活中的生活化学习发展到通过学校教育而实现的专门化学习,起到了加快人类文明进程的重要作用。然而,信息社会的学习将回归到原来的生活化学习,这是人类文明发展到一定阶段的必然转折。教师的工作围绕着“学习”而展开,包括教师自身的学习与促进学生的学习,要求乡村教师必须成为一名有效的学习者。......

2023-11-16

在此背景下,教师的专业发展开始了一体化进程[11]。“一体化”的教师队伍建设要体现全局观念、整体设计、阶段目标、共生互促和协同发展,尤其是需要高校的教师教育者、中小学教师以及区县教研员结成教师专业发展共同体,共同服务于培养卓越教师和教育家。......

2023-11-16

三是乡村教师的学习兴趣和积极性相对欠缺。这使得乡村教师群体呈现出“惰性”的学习图景。基于当前乡村文化规制下的乡村教师学习存在的现实问题,亟须通过乡村教师学习文化的建设,生成一种信息技术支撑的生态型乡村教师学习文化,改变乡村教师“惰性”的学习习惯和学习态度[14]。......

2023-11-16

机制,原指自然物质系统的运行规律,如人体生理机制。现在,机制被广泛运用到社会生活和人文社会科学中,指称某一复杂组织系统各要素间彼此依存、有机结合和自动调节所形成的内在运行方式。关于教师的“机制”研究,人们从不同视角围绕教师文化进行了较多探讨。为此,乡村教师文化场的整体性、动态性与跨文化性,决定了乡村教师学习与发展必然是文化场关键事件与教师价值观等内在因素互动的过程。......

2023-11-16

信息技术的发展一日千里,乡村教师信息意识的培训与学习是一种终身教育和终身知识更新的过程,不仅仅是考虑发发微博、微信的问题,更重要的是信息素养的培养,即培养乡村教师具有的对信息进行识别、加工、利用、创新、管理的知识、能力与情意等各方面基本品质。......

2023-11-16

所以说,二者是一种相互影响、相互促进的互动关系。二是利用信息技术处理课程和资源的专业知识。三是利用信息技术开展乡村教师新的专业实践的专业知识。同时,信息技术支撑的生态型乡村教师学习文化的不断生成,也有利于良好的乡村教师学习环境和氛围的形成。......

2023-11-16

(二)乡村教师学习文化建设的路径还有待进一步完善鉴于目前关于乡村教师学习文化建设的研究还处于刚刚起步的阶段,没有现成的经验可以借鉴,本书将其置于信息技术背景下,在探讨了乡村教师学习文化建设的目标定位、互动关系以及原则等前提下,所设想的建设路径略显粗略,还有待进一步完善。......

2023-11-16

外部生态环境因子对于乡村教师学习有着重要影响,其决定了乡村教师学习文化生成的特定性。为此,乡村教师学习活动也不例外,在体现乡村教师是一个自我成长过程的同时,也表明了与所处学习生态环境相互关联和适应的关系。乡村教师的学习环境系统总是能够将时空等所有构成要素以恰当的方式编织起来。乡村教师学习文化的构建,实质上就是要将真实的学习置于社会实践和外界交流合作中。......

2023-11-16

相关推荐