清末,侯鸿鉴在多年江苏省视学工作实践基础上,对如何管理地方教育行政机关,如何领导与规划地方教育事业等核心问题深有了解,并逐渐形成了自己系统的教育管理思想。由上可知,侯鸿鉴作为“局中人”,善于观察和思考教育行政管理问题,其中有自己独立的判断与观点。他认为,作为一省教育管理机关,提学使司应亟须解决如下薄弱环节:首先,注重师范,为地方培植教材。最后,提倡女子教育以立家庭教育之基,并为预备小学教材之用。......

2023-11-16

(一)任命

按照部章规定,学务公所“议绅由提学使延聘,议长由督抚咨明学部奏派”[75]。这表明,议绅全权由提学使选择与任命;议长由督抚选择,学部对此有任命权但并无实际的选择权。1910年12月,据学部反映:各省学务公所议长议绅“均由督抚选择或学界公举,议长由督抚咨明本部奏派,议绅由督抚咨明本部立案”[76]。

在实践中,议绅主要有两种任命方式:一是提学使直接任命。比如江苏省,1907年1月,提学使周树模选派四名议绅,分别是姚文栋、陆尔奎、袁希涛、陈庆年。[77]二是学界公举。以江宁省为例,1909年11月,据学界反映:“宁属议长议绅向由公举。”[78]

学务议长有三种任命方式:一是由督抚选择,咨明学部奏派。比如湖北省,据《大同报》记者透露:“湖北在籍绅士吴侍御兆泰现经鄂督张制军奏请为全省学务议长。”[79]二是由提学使选择,经督抚咨明本部奏派。比如直隶省,1906年8月,据学部称,“兹准直隶总督袁世凯咨据提学司呈称,查有北洋大学堂教务提调、分省补用知县王劭廉堪以充当议长”[80]。三是学界公举。提学使司成立以来,学界公举议长的呼声颇高。为此,一些省份顺应这种呼声,采取民主选举的方式,由地方学界推选出适合人选。比如,1910年5月,奉天提学使司仿照山西公举议绅议长办法,札饬各属选定。经推选,“举定在籍翰林刘君世荣充任”[81]。

此外,安徽、江苏等省也试图去争取或尝试学界公举议长议绅,但由于地方学界内部存有争议、督抚不准许公举等原因,迟迟未能实现学界所愿。总体来看,这一时期无论是学务议绅还是学务议长,主要任命方式还是官方任命。

(二)资格

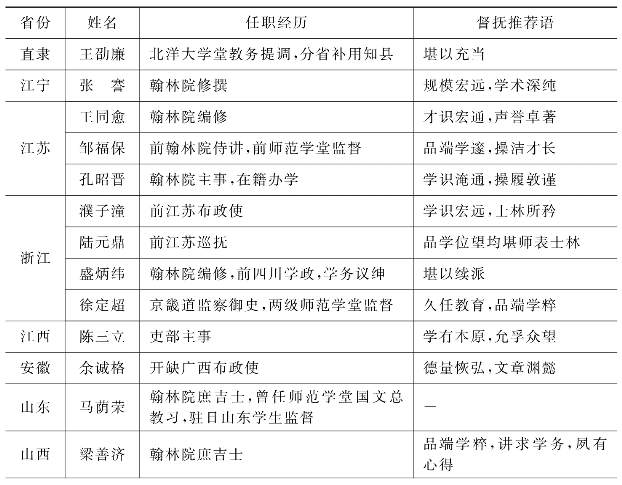

《各省学务官制》规定:学务议长议绅“须择端正绅士、通学务者”[82]。由此来看,学务议长应具备品德和业务两方面的资格要求,分别是端正和通学务,见表3.9。

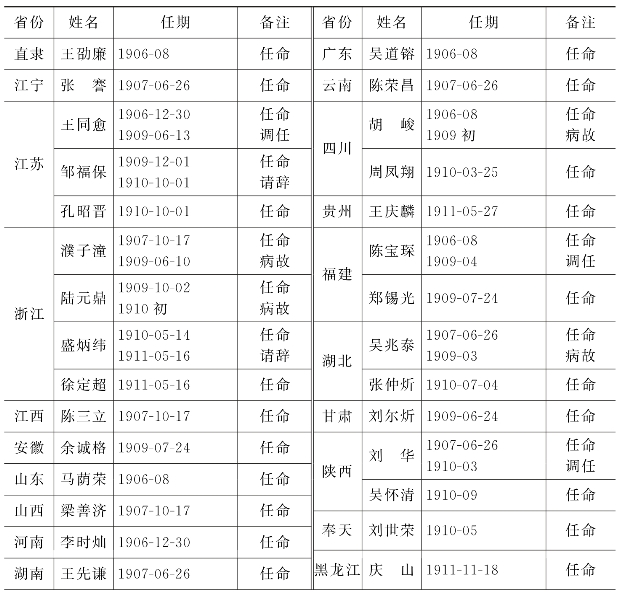

表3.9 清末学务公所学务议长资格概况

续表

资料来源:《附奏派直隶四川广东福建四省学务公所议长片》,《学部官报》,1906年第4期,第61页;《附奏请派河南江苏学务公所议长免扣资俸片》,《学部官报》,1907年第12期,第99页;《遴派各省学务议长折》,《学部官报》,1907年第24期,第198-199页;《山东学务公所员绅衔名履历清册》,《学部官报》,1908年第56期,第804页;《奏派福建安徽学务公所议长折》,《学部官报》,1909年第94期,第2页;《奏续派江苏学务公所议长折》,《学部官报》,1909年第108期,第10页;《奏续派浙江学务公所议长折》,《学部官报》,1909年第102期,第3页;《奏派翰林院编修刘尔炘充甘肃学务公所议长折》,《学部官报》,1909年第91期,第2页;《奏续派江苏学务公所议长折》,《学部官报》,1910年第138期,第3页;《奏续派湖北学务公所议长折》,《学部官报》,1910年第128期,第16页;《奏派周凤翔充四川学务公所议长折》,《学部官报》,1910年第118期,第6页;《奏续派盛炳纬充浙江学务公所议长折》,《学部官报》,1910年第124期,第1页;《学部奏续派浙江学务公所议长折》,《政治官报》,1911年第1286期,第5页;《奏遴派贵州学务公所议长折》,《学部官报》,1911年第156期,第2页;《学部奏请派黑龙江学务公所议长折》,《内阁官报》,1911年第97期,第8页;《学务议长选举得人》,《北洋官报》,1910年第2447期,第9页;《陕西巡抚恩寿奏学务公所人员衔名汇奏折》,《政治官报》,1910年第1034期,第12页。

注:1906年以来,广西、新疆、吉林未选派学务议长。

就全国29位学务议长情况而言,从其履职经历和督抚推荐语可以看出,各省学务议长大多为品端学粹、学识渊博、通达学务并具有一定官职的知识精英与社会名流,比如清末状元实业家、教育家张謇,湖南学术泰斗王先谦等。各省选派这些精英与名流作议长,就是想通过他们的“名人效应”为本省聚拢资源,协助提学使司,推进一省教育的发展。

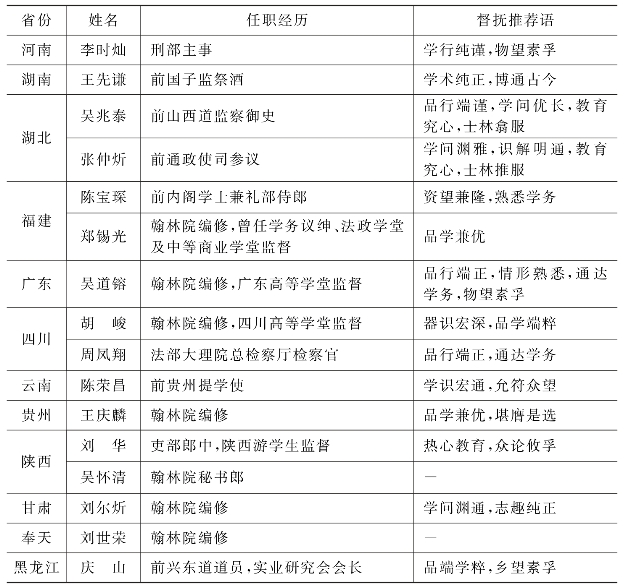

再来看看,当时学务议绅的实际资格情况,见表3.10。

表3.10 六省学务议绅资格概况

续表

资料来源:《本司分课人员履历表》,《直隶教育杂志》,1906年第12期,第2-3页;《福建学务公所员绅衔名履历清册》,《学部官报》,1907年第43期,第514页;《湖南学务公所员绅衔名履历清册》,《学部官报》,1907年第43期,第508页;《山东学务公所员绅衔名履历清册》,《学部官报》,1908年第56期,第804-805页;《云贵总督李经羲奏云南学务公所议长等员衔名汇奏折》,《学部官报》,1910年第137期,第2页;《呈宣统二年陕西学务公所各员职名清单》,档案编号:03-7574-086,中国第一历史档案馆藏。

从清末6个省份25位议绅的资格来看,多为在京任职或本省任职的本省籍精英,多为进士出身,且有着不同的官衔。其中,曾习师范者和曾从事教育者共13位,占议绅总数的52%,说明学务议绅与法定的“通学务”的任职资格要求尚有一定距离。这也表明,提学使并未完全按照任职要求来遴选议绅。(www.chuimin.cn)

(三)任期

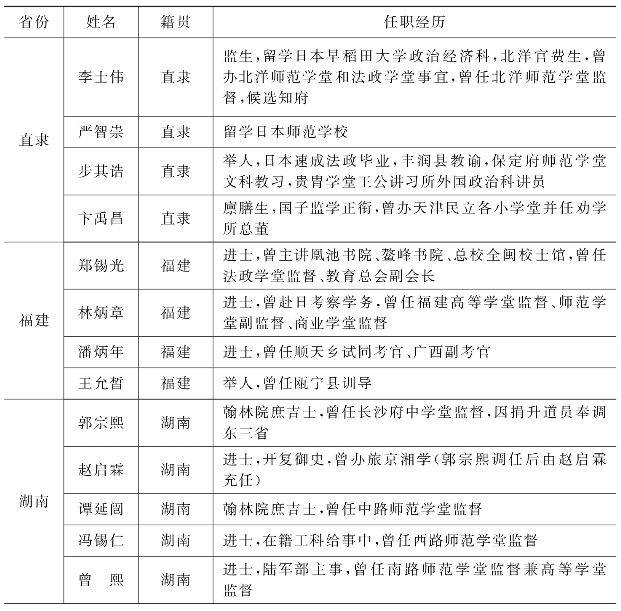

那么,这些德才兼备的学务议长任期如何呢?见表3.11。

表3.11 清末学务公所学务议长任期概况

资料来源:本表根据学务议长任职资格表的资料来源整理而成。

注:1906年以来,广西、新疆、吉林未选派学务议长。

从表3.11可以看出,学部任命学务议长的时间极不一致。其中,最早选派议长的时间是1906年8月,而最迟选派议长的时间是1911年11月18日,即辛亥革命以后。这就导致各省学务议长在任时期长短不一。总体来看,29位议长中,任期二年者有16位,占总数的55%,说明议长任期具有一定稳定性。与此同时,任期一年及以下者占9位,占总数的31%。由于调任、病故、请辞等因素影响,议长任期具有波动性。其中,浙江学务议长的更换最为频繁。

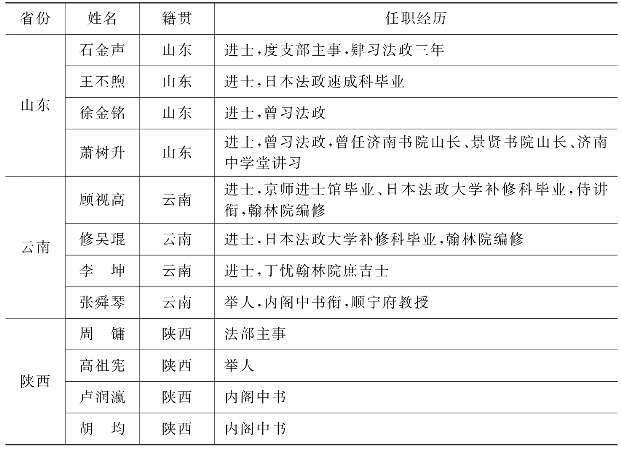

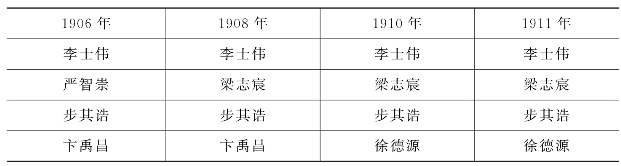

关于学务议绅之任期,用直隶省和浙江省进行说明,见表3.12、3.13。

表3.12 直隶学务议绅任职变动概况

资料来源:《本司分课人员履历表》,《直隶教育杂志》,1906年第12期,第2-3页;《直隶学务公所员绅衔名履历清册》,《学部官报》,1908年第53期,第739-740页;《直隶总督陈夔龙奏直隶学务公所人员衔名折》,《政治官报》,1910年第946期,第16页;《直隶总督陈夔龙奏汇报直隶学务公所员名折》,《政治官报》,1911年第1226期,第18页。

表3.13 浙江学务议绅任职变动概况

资料来源:《浙江巡抚冯骙奏汇咨学务公所各课课长等员名片》,《政治官报》,1908年第125期,第6页;《浙抚增奏学务公所光绪三十四年分各科科长科员等衔名片》,《浙江教育官报》,1909年第11期,第93-94页;《浙江巡抚增韫奏上年分学务公所议绅科长等衔名片》,《学部官报》,1910年第121期,第9页;《浙江巡抚增韫奏学务公所各员衔名汇奏片》,《政治官报》,1911年第1207号,第13-14页。

①1910年5月14日,学务议绅盛炳纬升任浙江学务议长。

由直隶和浙江两省来看,学务议绅之任期具有较好的稳定性,比如直隶的李士伟、步其诰、梁志宸,浙江的盛炳纬、姚汉章、王廷扬(均连任两年及以上)。这与浙江学务议长任期短的情况形成了鲜明的反差。

(四)地位

从议长议绅性质上讲,其为提学使司的决策咨询机关。议长议绅法定职责有二:“辅佐提学使参划学务,并备督抚咨询”[83],即参与决策和提供咨询。这说明,议长议绅在学务公所中占据着不可替代的位置。正因为如此,设立提学使司的消息一经公布,地方学界便对他们的履职充满了期待,“以为此后地方绅士参与学务,教育行政可期进步,官吏不得专制阻挠而干涉之”[84]。在学界看来:“所谓议长议绅者为公众意思机关,苟提学使有不称其职者,固当纠正、弹劾之,良以所负之责任为公众之代表,方合此议长议绅之名义也。”[85]这表明在学界人士眼中,议长议绅似乎是代表公众的舆论机关,以及纠正与弹劾渎职提学使的监察机关,远远超出了议长议绅法定的决策咨询职责。不过,理解之偏差也可说明学界对议长议绅的走马上任抱有殷切的希望。

然而,实际情况并非尽如学界所愿。一是议长议绅徒拥空位。1909年,据鄂省学界反映:“学务公所内议长议绅足迹寂然,其何所议。”[86]除了湖北省外,其他省份也存在同样的问题。当时,有关一切教育行政事宜,提学使“不与议长议绅议,不过于事后通知而已”[87]。或者将议长议绅视为“提学使之附属品”[88]。面对如此现实,“学界大失望,有太息议长议绅有虚荣而无实权无可为力者,有责备议长议绅束身自好不肯积极干预者”[89],也有讥讽学部要求设立的议长议绅实为“赘瘤骈枝之举”[90]者。平心而论,上述情况难免导致提学使独自拍板决定一切教育行政事宜的问题,从而偏离了设立议长议绅之初衷。

二是议长议绅所提议案不被重视。1909年7月,据江苏省省视学侯鸿鉴反映:“去年上学期,议绅按期到所议决各事见诸施行。自下学期后,议事局面一散而为无一可议之事,与部章设立议绅之意殊相背驰”,“今惟有重申旧章,约定日期,议绅到所议事;凡重要特别之事件皆应提出,交议绅决议;议事之时,请宪驾临场,凡公所人员皆得列座与议”。[91]教育发达的江苏省尚且如此,其他省份议长议绅之处境可以想见。

为了缓解以上问题,1910年12月5日,学部颁布《学务公所议事细则》。其中规定,“各省学务公所内设会议室,议长议绅每星期齐集会议一次”[92]。然而,该细则实施效果欠佳。就以浙江为例,1911年3月,浙江省咨议局曾向督抚增韫就“《学务公所议事细则》是否实行提出质问”[93]。理由为:“现省城议绅实只二人,若每期确系齐集,是否可名会议?且会议必有主席,二绅之中,将谁为主?设一持赞成,一持反对,如何决夺?”[94]对此,增韫的答复却是:“按之部定细则,尚有未合之处。”[95]由是观之,浙江学务公所并未落实部定细则,更遑论有效改进前述种种问题。

清末,侯鸿鉴在多年江苏省视学工作实践基础上,对如何管理地方教育行政机关,如何领导与规划地方教育事业等核心问题深有了解,并逐渐形成了自己系统的教育管理思想。由上可知,侯鸿鉴作为“局中人”,善于观察和思考教育行政管理问题,其中有自己独立的判断与观点。他认为,作为一省教育管理机关,提学使司应亟须解决如下薄弱环节:首先,注重师范,为地方培植教材。最后,提倡女子教育以立家庭教育之基,并为预备小学教材之用。......

2023-11-16

[99]据此,河南提学使司按照轻重缓急,逐步打开整顿河南教育的新局面。1909年初,河南提学使司出台《检定教员简章》,规定农历二、五、八、十二等月份由本司分期检定,并按教员程度高低及学堂级别以定去留。1910年6月,提学使司率先对省城教员进行了检定,分别录取,发给凭照。为切实推行奖惩,从1906年始,每年终了时,河南提学使司出具考语并详请巡抚奖惩地方官。......

2023-11-16

然而在该书中,编者并未系统考察湖南提学使司整顿与规划地方教育事业的过程、成效及困境。许顺富的《湖南绅士与晚清教育》一文从社会史视角考察了清末湖南士绅对湘省地方教育事业的影响。......

2023-11-16

次年1月13日,由他及张百熙、荣庆共同拟订的《学务纲要》由清廷正式颁行。在《学务纲要》的指导下,各省次第设立了学务处。学务处隶属于地方督抚,由督抚任免长官,而学政隶属于中央礼部,由礼部负责遴选,在地方上其与督抚平级。1905年9月2日,科举制被废除后,各省学政顷刻间失去了安身立命的阵地,导致其身份出现危机。有意思的是,9月4日,清廷谕令“所有各省学政,均著专司考察学堂事务,会同督抚经理”[11]。......

2023-11-16

与此同时,督抚会向清廷秘密奏陈各属员考核结果的折子。然而,因张之洞生病请假,学部决定推迟提学使考核。与此同时,摄政王对现任提学使中,办理学务显著者给予补授实缺的奖励。就考核结果而言,督抚之考语以肯定性评价为主;学部对提学使“随时考查”“三年俸满考核”“督抚与学部双重考核”等考核管理制度,在实践中迟迟不见落实。......

2023-11-16

最后,从总体来看,省视学整体资格偏低,与部章规定存在较大差距。对省视学之任期,学部没有明文规定。由此来看,省视学法定任期为三年。从中可以看出这一时期省视学的任期情况。任期至少在2年者共2人,即崔炳和孟鹤龄;任期1年者有5人,任期在1年以下者有8人。这说明,直隶省视学任期有一定的稳定性,但是人事变动频繁的现象也不能低估,任期1年及以下者占68.4%就能说明这一点。......

2023-11-16

1901年,清政府颁布兴学令后,直隶各地掀起创办新式教育的热潮。同时,学校司督办严修转任学务处督办。总体来看,提学使司成立前,直隶省不论是在省级教育行政体制改革方面,还是办新式教育方面,已做了诸多有益的尝试与探索,积累了丰富的管理经验与办学经验。卢靖就任提学使后,设立直隶提学使司。那么,直隶提学使司成立后是如何“行政”的?与之相关的是,当前学界一致认为“直隶是清末教育改革的先进省”[4]。......

2023-11-16

就以“管办评”这个问题来看,在当下我国的教育语境中,“管办评一体”多被视为贬义词,备受各方诟病。从目前来看,最关键也是最切实的策略是,应从改造政府的“管”入手。只有这样,才能实现省级教育管理能力的提升,才能充分发挥省级教育行政机关的主导作用。而这些正是历史上的提学使司给予今人的最宝贵的启示。......

2023-11-16

相关推荐