清末,侯鸿鉴在多年江苏省视学工作实践基础上,对如何管理地方教育行政机关,如何领导与规划地方教育事业等核心问题深有了解,并逐渐形成了自己系统的教育管理思想。由上可知,侯鸿鉴作为“局中人”,善于观察和思考教育行政管理问题,其中有自己独立的判断与观点。他认为,作为一省教育管理机关,提学使司应亟须解决如下薄弱环节:首先,注重师范,为地方培植教材。最后,提倡女子教育以立家庭教育之基,并为预备小学教材之用。......

2023-11-16

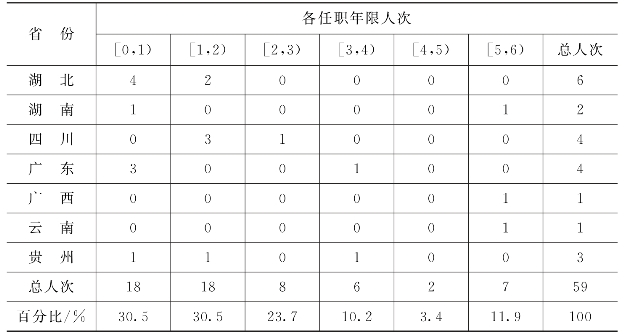

《各省学务详细官制及办事权限章程》规定:“提学使自到任之日起,每三年作为俸满。”[23]那么,在具体的管理实践中,各省提学使的任期是否与定章一致呢?(见表3.5)

表3.5 1906—1911年各省提学使任职年限情况统计

续表

资料来源:本表中各省提学使的任期数据是从附表2中的提学使任职时间统计得来。

由表3.5来看,在清末57人次提学使中,达到三年俸满任期的提学使占26.3%。其中,7个省份的提学使任期稳定,长达5年以上,分别是黑龙江、河南、新疆、福建、湖南、广西、云南等7个省份。但是总体来看,提学使的实际任期不容乐观,远远低于法定任期。其中,任期不足一年者占30.5%,任期不足两年者亦占30.5%,两者相加计61.0%。易言之,多数省份提学使处于“走马灯”似的更换状态。那么,究竟哪些因素制约着清末提学使的任期呢?

其一,中央与地方随意调人。(www.chuimin.cn)

清末,中央部门、地方督抚等随意调用提学使的问题最为突出。比如,山东首位提学使连甲还未及上任,就在其赴日考察学务期间,即1906年9月3日,中央任命连甲补授福建布政使。[24]他历经三个月的考察,回国以后,于12月6日在福州接印视事。[25]再如1906年5月,于式枚被补授广东提学使后,便被各方派去处理其他事务而无法抽身。首先,负责处理广西铁路事宜。鉴于广东铁路已举办,广西省不容迟缓,10月2日,“公举于式枚为总理,左宗藩为协理,呈请商部代奏,已奉旨依议”[26]。其次,赴京参议宪法。10月15日,时任邮传部尚书岑春煊考虑到“广东提学使于式枚器识宏远,学问渊深,于古今中外政治源流、职官沿革均能融会贯通”[27],奏派于学使赴京参议宪法。随即,于式枚赴京参议。直至1907年4月,由于外省官制停议及编制局被裁撤,于式枚才得以由京返粤。最后,调任邮传部右侍郎。经岑春煊向朝廷奏保,1907年5月5日,于式枚被补授为邮传部右侍郎。[28]在岑春煊的催促下,6月6日,于式枚在京接印视事。总体来看,于式枚在不到一年的提学使任期里,多数时间从事着与教育无关的工作。当时,中央与地方随意调遣提学使的行为由此可见一斑。

无怪乎,1907年6月,学界曾发出“提学使不宜轻调”的强烈呼声!在学界看来,“天下之事,熟习则专,旁骛则乱,不独官为然也。而官之任事为最重,官为行政机关之一种,久任则事举,案迁则政弛,不独提学使为然也。而提学使之地位尤重要”。据学界反映,江苏提学使一职同样存在上述问题:“周提学忽奉调东三省差遣,另以毛庆蕃补授苏提学使。一转移间,吾苏省学界不免有所变动。虽毛提学之设施若何,较诸周提学果为何等之比例,此时实未敢臆测,然按诸学务之重大与提学使之地位有不宜屡易其人者,吾不能无言。”进而学界无奈地感慨道:“专制之国,有命令而无法律,命令可任意为之。一官之简放,东西南北,朝令夕更,当事者席不暇暖,辄受代以去,固不俟今日而始有此现象也。呜呼,此中国之所以为中国欤。”[29]总之,随意调动提学使的做法,不仅失却了省级教育行政机关领导一省教育事业的公信力,也在无形中损害了清廷的人事任免决定的公信力。

其二,提学使自身原因。

在提学使群体中,由于丁忧、终养、懒政、不作为、病故、回籍修墓等自身原因开缺的提学使也占相当比重。以汪诒书与林开謩二人为例,1906年5月14日,清廷任命汪诒书署理江西提学使。但未及半年,1907年1月26日,汪诒书因丁慈母忧开缺。与此同时,清廷派林开謩署理江西提学使。然而,林开謩就任以来,“办理学务久无成效,且顽固思想甚深,于教育上一切制度素无研究,今虽不敢直言反对,然于职任内应办各事率皆敷衍了事,而署中所用各员大半由于情面,各学堂职员亦为该学使位置私人之地”,鉴于此,1909年9月,有御史向朝廷奏陈密折,提议参劾林开謩,认为他的“种种劣迹不可胜数,方今朝廷振兴教育,三令五申,该学使罔知大体,废弛学务,实与教育前途影响甚巨”。当时,摄政王载沣“览奏甚怒,即论交赣抚查办”[30]。不出意外,1909年11月28日,清廷正式免去林开謩的江西提学使署缺,以道员身份发往南洋。

其三,学部随意调人。

通过附表2可以看出,山东的朱益藩、贵州的柯劭忞、陕西的刘廷琛、吉林的吴鲁等,上任提学使不到两年,或由学部调至京师大学堂任职,或由学部调至本部任职。具体来看,1906年9月4日,清廷任命朱益藩补授山东提学使。然而未及一年,经学部提名,1907年7月26日,清廷任命朱益藩充补京师大学堂总监督。[31]1906年5月13日,吴鲁被任命为吉林首任提学使。1907年3月8日,清廷任命柯劭忞署理贵州提学使。然而,1908年6月24日,清廷发布谕令:“署吉林提学使吴鲁、署贵州提学使柯劭忞著来京派在学部丞参上行走。”[32]1906年5月13日,刘廷琛被任命为陕西首任提学使,但一年后,即1907年7月26日,清廷发布上谕:“学部右参议著刘廷琛补授,钦此。”[33]总之,学部制订并颁布章程,要求提学使须俸满三年,但矛盾的是自己又否定自己,随意选调提学使。这种自相矛盾的行为势必会损害学部自身决策的权威性。

清末,侯鸿鉴在多年江苏省视学工作实践基础上,对如何管理地方教育行政机关,如何领导与规划地方教育事业等核心问题深有了解,并逐渐形成了自己系统的教育管理思想。由上可知,侯鸿鉴作为“局中人”,善于观察和思考教育行政管理问题,其中有自己独立的判断与观点。他认为,作为一省教育管理机关,提学使司应亟须解决如下薄弱环节:首先,注重师范,为地方培植教材。最后,提倡女子教育以立家庭教育之基,并为预备小学教材之用。......

2023-11-16

然而在该书中,编者并未系统考察湖南提学使司整顿与规划地方教育事业的过程、成效及困境。许顺富的《湖南绅士与晚清教育》一文从社会史视角考察了清末湖南士绅对湘省地方教育事业的影响。......

2023-11-16

次年1月13日,由他及张百熙、荣庆共同拟订的《学务纲要》由清廷正式颁行。在《学务纲要》的指导下,各省次第设立了学务处。学务处隶属于地方督抚,由督抚任免长官,而学政隶属于中央礼部,由礼部负责遴选,在地方上其与督抚平级。1905年9月2日,科举制被废除后,各省学政顷刻间失去了安身立命的阵地,导致其身份出现危机。有意思的是,9月4日,清廷谕令“所有各省学政,均著专司考察学堂事务,会同督抚经理”[11]。......

2023-11-16

1901年,清政府颁布兴学令后,直隶各地掀起创办新式教育的热潮。同时,学校司督办严修转任学务处督办。总体来看,提学使司成立前,直隶省不论是在省级教育行政体制改革方面,还是办新式教育方面,已做了诸多有益的尝试与探索,积累了丰富的管理经验与办学经验。卢靖就任提学使后,设立直隶提学使司。那么,直隶提学使司成立后是如何“行政”的?与之相关的是,当前学界一致认为“直隶是清末教育改革的先进省”[4]。......

2023-11-16

清末提学使司作为省级教育行政机构,由提学使衙门和学务公所两部分构成。就职员总数而言,直隶省是吉林省的4倍多,二者差距之大可以想见。比如黑龙江和吉林两省不按定章设立科员,前者设立正科员和副科员,而后者设有一等、二等、三等科员。除科员外,吉林省还“遵照宪政编查馆章程,于总务科内附设统计主任员一员”[2]。至1910年底,各省议长的设立仍颇为缓慢;广西省取消以往设立的一名议绅,致使学务公所的参议职能落空。......

2023-11-16

就以“管办评”这个问题来看,在当下我国的教育语境中,“管办评一体”多被视为贬义词,备受各方诟病。从目前来看,最关键也是最切实的策略是,应从改造政府的“管”入手。只有这样,才能实现省级教育管理能力的提升,才能充分发挥省级教育行政机关的主导作用。而这些正是历史上的提学使司给予今人的最宝贵的启示。......

2023-11-16

然而,“双轨制”的实施效果并未如清廷所愿,在实践中暴露出诸多问题。针对“双轨制”的弊端,学务大臣、学部、政务处、地方督抚、学政等通过各种渠道表达了改制诉求,并设计种种改制方案。很明显,他们对日本视学官存在“误读”。科举制废除后,清廷责成各省学政着手办理地方学务事宜。此令甫一颁布,舆论哗然。总的来看,科举制废止前后,利益相关者多主张保留学政,但处于“事实少而议论多”的局面。......

2023-11-16

[1]卞孝萱,等.民国人物碑传集.北京:团结出版社,1995.[2]卞孝萱,等.辛亥人物碑传集.北京:团结出版社,1991.[3]陈宝琛,等.清实录:宣统政纪.北京:中华书局,1987.[4]陈学恂,等.中国近代教育史资料汇编:留学教育.上海:上海教育出版社,1991.[5]陈学恂.中国近代教育大事记.上海:上海教育出版社,1981.[6]陈学恂.中国近代教育史教学参考资料.北京:人民教育出版社,......

2023-11-16

相关推荐