但是,奉天、甘肃等未独立省份仍沿用清末提学使司。至此,提学使司这个称谓才正式退出了历史的舞台。以上说明,中华民国近38个年头过去了,清末提学使司身上的优缺点,统统又重现了一遍。可以说,省级教育行政管理改革所取得的上述成就与百年前的提学使司相比,是不可同日而语的。......

2023-11-16

(一)学部→提学使司(→省县教育会)→劝学所→学堂

学部是主管全国教育事业的中央教育行政机构。若要实现地方兴学的任务,仅靠学部是无法实现的。因此,学部成立之初,就开始着手地方教育行政体系的构建工作。1906年5月,学部颁布《各省学务详细官制办事权限章程》,规定各省省城设立提学使司,各厅州县均设劝学所。至此,具有近代意义的三级教育行政系统由此形成。

就学部与提学使司关系而言,根据学部定章:一是学部有提学使任免权。“各省提学使司提学使员缺拟由学部以京外所属学务职员开单奏请简放。”二是学部有提学使考核权。提学使“俸满之前,各督抚将其平日所办事项详细咨部,本部证以三年内派出视学官所切实考察者,该司办理学务有无振兴实效,详晰胪列奏开或留任或升擢或调他省或调回本部”,同时“提学使昭各直省藩臬两司例为督抚之属官,归期节制考核,一面由学部随时考查,不得力者即行奏请撤换”。[12]由上可知,学部是提学使司的上级领导机关,但提学使司不完全由其管辖,因为还受制于地方督抚。关于提学使司与督抚的关系,下文有述,在此不赘。

进入20世纪,为了推进地方兴学,教育会被陆续创设在全国各地。此时的教育会多为绅民自发的纯民间性质的集会团体,不受行政机关之约束。至于教育会的任务,有的以研究教育之普及改良和管理教授各法为目的,如杭州教育会、浙江教育会;有的不仅兴办教育,也兴办地方公益之事,如绍兴教育会;也有的干预教育行政,如余杭教育会投票设立县劝学所。可以说,这一时期各地教育会的任务非常多样,不止局限在研究教育学问一层。1906年提学使司、劝学所相继设立,但兴学的任务不能仅靠行政机关之力量,还需地方官绅的协助与支持。

为此,1906年7月,学部正式颁布《教育会章程》,旨在理顺教育会与行政机关之关系。其中规定:教育会设立的宗旨是“补助教育行政,图教育之普及,应与学务公所及劝学所联络一气”。具体而言,一是省教育会(又称“总会”)设立于学务公所,由学务公所议绅、省视学、各学堂监督堂长及学界素有声誉者发起并组成,府州县教育会(又称“分会”)由劝学所总董、县视学、劝学员、各学堂监督堂长及学界素有声誉者发起并组成。二是总会许用铃记须呈明提学使并由提学使详报督抚咨学部存案,府州县教育会许用图章须报明地方官详提学使司存案。三是分会之于总会不为隶属机关,惟须联络统合,以图扩充整理。四是会长副长由会中公举禀请提学使审察,确能胜任后方可允准选充。五是协助提学使研究教育学问、调查境内官立私立各种学堂、撰写境内教育统计报告、探求本地兴学办法等,呈报提学使以备参考与稽查。六是解散、考核与奖励教育会之权力归提学使所有。若教育会徒袭用教育会之名但不设研究所以求学问、干涉教育范围以外之事、勒索捐款冀图私利、会员时起争端不能融和、挟私聚众阻碍行政机关,提学使可下令解散;但若各学会每届三年由提学使考核一次成绩优良者,得详请督抚酌给奖励,其会员中品学修明任事笃实者则选任本省学务议绅并择其相宜之事酌予委任。[13]依上述规定来看,各教育会已不再是纯民间性质的集会团体,已转变为官方举办而民间参与的正式组织。其中,提学使司是各教育会的主要领导机关,而各教育会为辅助提学使司之研究机关。

劝学所是基层教育行政机关。根据学部规定,“各府厅州县劝学所设县视学一人兼充学务总董,选本籍绅衿年三十以外、品行端方、曾经出洋游历或曾习师范者由提学使札派充任”,并且规定“劝学所各员如办理合法,著有成效,应随时记功,其有特别劳勋者记大功年终按记功之多寡由地方官禀明提学司予以奖励,其固陋怠惰或办理不善者随时禀撤另举”。[14]由此说明,提学使司对劝学所总董有人事任免权,同时对劝学所有监督考核权。

就提学使司与学堂之关系而言,从学部定章来看,“自高等学堂以至小学堂监督、堂长、教员等皆由提学使分别聘用委派,并受提学使节制,其平日办事功过由提学使随时详请督抚以凭举劾”,而且规定“各省驻防学堂概归提学使管辖,以期推广而昭一律,惟旗营有设陆军学堂者不在此例”。[15]这说明,除陆军学堂外,全省所有学堂统归提学使管辖。但在此后的管理实践中,学堂管理权限冲突的问题时有发生。比如1908年,奉天提学使司曾向学部反映:“法政学堂系由督抚宪派参赞为监督,并另派专员为副监督,不归本司管辖,讲义尚未录送。此外,森林、农业各校均经延有东西洋专门教员、教授各课虽名目较高,均隶属于劝业道管辖,其中一切课程讲义本司亦无从深悉。”[16]因而,学部通咨各省各项学堂皆归提学使管辖考核。(www.chuimin.cn)

(二)学堂→劝学所→(省县教育会→)提学使司→学部

除由上而下的传达渠道外,还有由下而上的信息反馈与流通路径。地方学堂信息可通过劝学所反馈给提学使司,亦可通过省县教育会传达至提学使司,最终由提学使司或自主处理,或上报学部。根据学部规定,一方面,“提学使如有重要事件,可随时径达学部”;另一方面,比如绘制图表事宜,“劝学员应商同本区各村董事,就所辖地方遵照学部颁行格式绘成总分各图,注明某地有学堂几处,每学堂若干斋室,随时报明本城劝学所存查,其学生班次人数课程及出入款项分别造具表册,分歧报明本城劝学所,劝学所汇齐另造表册,交由地方官申报提学衙门,每半年一次”。提学使汇集各属办学表册后,“每学期及年终将本省学堂办理一切情形详报于学部以备考核”[17]。由此形成教育系统中的上下互动的业务沟通渠道。

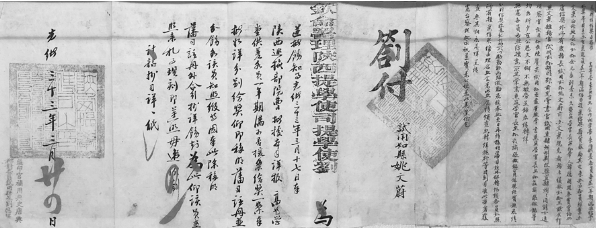

图2.2 光绪三十三年(1907年)三月陕西提学使司劄件

图片来源:该劄件之原件藏于陕西师范大学教育博物馆。劄件中有“陕西提学使司”的方形官印。

但是,奉天、甘肃等未独立省份仍沿用清末提学使司。至此,提学使司这个称谓才正式退出了历史的舞台。以上说明,中华民国近38个年头过去了,清末提学使司身上的优缺点,统统又重现了一遍。可以说,省级教育行政管理改革所取得的上述成就与百年前的提学使司相比,是不可同日而语的。......

2023-11-16

回顾清末提学使司组织及“行政”历程,大致有如下几方面的特征。以上说明,提学使司具有传统官僚制的基本特征。三是提学使司职员资格。可以说,“大包大揽式”管理正是清末提学使司管理实践的显著特征。由此来看,清末提学使司无疑是全方位的办学者。......

2023-11-16

综上所述,清末提学使司的职权运作有多条路径:第一条是提学使司内部运作路径,这是在教育系统中完成省级教育行政业务的基本保障;第二条是提学使司在教育系统中职能运作的上下互动渠道,实质上是在教育系统内部中的业务运作路径,由上而下是学务规章法令传达渠道,而由下而上是地方学务信息反馈渠道;第三条是提学使司职权运行的外部......

2023-11-16

[34]由此来看,提学使经费实际由养廉和公费两部分组成。其中,养廉是指提学使的薪俸,又称廉俸;公费是指提学使的日常办公费。福建提学使司成立初期,提学使养廉支银一千二百两,公费支银四千两。[48]由上可知,各省提学使养廉与公费并未严格按照学部议定的标准来执行,且省际差异较大。养廉最低数与最高数相差银二千八百两,差距不可谓不大。......

2023-11-16

因而,提学使司设立后不久,即1906年12月,先行组织开明士绅,成立河南教育总会,会长为李时灿。就地方教育会而言,经提学使司的督催和教育总会的协助,截至1910年正月,全省已设教育会33处。鉴于此,提学使司成立后,采取因地制宜、因地办学的策略倡办实业教育。......

2023-11-16

总体来看,学务公所由四大职能部门组成,分别为业务课、议长议绅、省视学、教育官练习所。表2.1学务公所各部门职能续表资料来源:《各省学务详细官制及办事权限章程》,《学部官报》,1906年第2期,第23-25页。表2.1可以反映,学务公所组织系统不仅具有行政领导职能,还有决策咨询、监督考核、培训研究等职能。......

2023-11-16

比照正式公布的提学使名单,此次会议中提出的人选基本被采纳。(二)学部尚书直接定夺这种任命方式在提学使司缺席颁布初期较为普遍。对此,学部“准其暂行留粤”[15],并任命于式枚署理广东提学使。(四)督抚自行委任,中央备案清末,这种提学使任命方式也相当普遍。从上述多元任命方式可以得知,学部在提学使任命中,其实并无绝对的人事权。与之不同,地方督抚、御史、摄政王等人在各省提学使任命中却经常具有决定性的话语权。......

2023-11-16

然而在该书中,编者并未系统考察湖南提学使司整顿与规划地方教育事业的过程、成效及困境。许顺富的《湖南绅士与晚清教育》一文从社会史视角考察了清末湖南士绅对湘省地方教育事业的影响。......

2023-11-16

相关推荐