肠道菌群对身体有方方面面的影响,调节体重、影响胃口仅仅是肠道菌群的基本功能。对于人体来说,维持肠道菌群的正常平衡,是保证身体健康的重要一环。如果在肠胃中占据主导地位的肠道菌群健康而稳定,就能抑制致病菌的侵扰。在科学家看来,代谢发生异常,离不开失衡的肠道菌群。如果长期吃高脂高糖的食品,肠道菌群中的致病菌会增加,益生菌则会减少,很容易使从食物中摄取的能量转化为脂肪,从而为人类带来体重增加等肥胖问题。......

2023-10-28

5.1 移植SCZ病人肠道菌群可诱导无菌小鼠表现出SCZ相关行为

临床粪便样本研究已经观察到SCZ病人的肠道菌群发生了明显紊乱,但这种菌群结构的变化是否能够诱导SCZ?

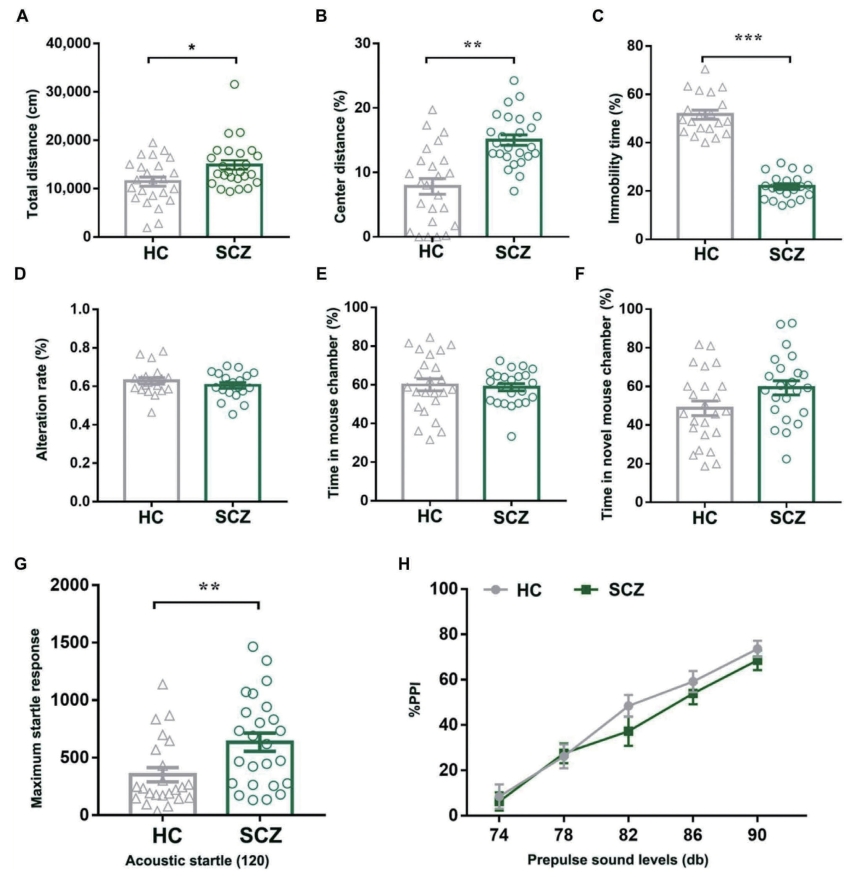

图7-1-8 移植SCZ病人肠道菌群可诱导无菌小鼠表现出SCZ相关行为

采用粪菌移植(FMT)实验发现相比HC小鼠,移植SCZ菌群的小鼠表现出高度活跃(图7-1-8A)和焦虑减弱的表型(图7-1-8B),强迫游泳实验中的静止时间明显缩短(图7-1-8C);在Y迷宫、社交测试和社会新颖性偏好试验中,移植SCZ和正常人菌群的小鼠表现无明显差异(图7-1-8D~F);移植SCZ菌群小鼠对高分贝声音表现出更夸张的惊吓反应(图7-1-8G),但前脉冲抑制实验(PPI)无显著区别(图7-1-8H);显著增加的惊吓反应是dysbindin基因敲除SCZ模型的主要特征。以上这些行为试验表明,小鼠移植了SCZ菌群后表现出SCZ相关的运动亢进、焦虑和抑郁样行为减轻以及惊吓反应增加,提示SCZ菌群受体小鼠的微生物组成紊乱与SCZ小鼠模型的几种表型特征有关。

5.2 SCZ病人中发现的关键差异细菌在粪菌移植受体小鼠中成功定植

同样对粪菌移植小鼠的粪便进行了多样性分析以确定临床研究中发现的关键差异细菌是否在小鼠肠道中成功定植。SCZ菌群移植与小鼠正常菌群移植小鼠的菌群结构有较大差异。逐步回归分析显示Aerococcaceae和Rikenellaceae是两组间差异最显著的细菌。两者的组合用于区分SCZ菌群移植小鼠和正常菌群移植小鼠的准确率为100%。另外,Aerococcaceae和Rikenellaceae在SCZ病人和SCZ菌群移植小鼠中的变化是一致的。

5.3 SCZ菌群移植小鼠肠—脑氨基酸和脂质代谢紊乱 (www.chuimin.cn)

为了表征菌群参与的功能,作者利用全基因组鸟枪法测序分析了粪菌移植小鼠的盲肠粪便样本。通路富集分析显示有8条通路在SCZ菌群移植小鼠中是上调的,25条通路是下调的(图7-1-9)。其中,参与脂质和氨基酸代谢的基因在SCZ菌群移植小鼠中富集。

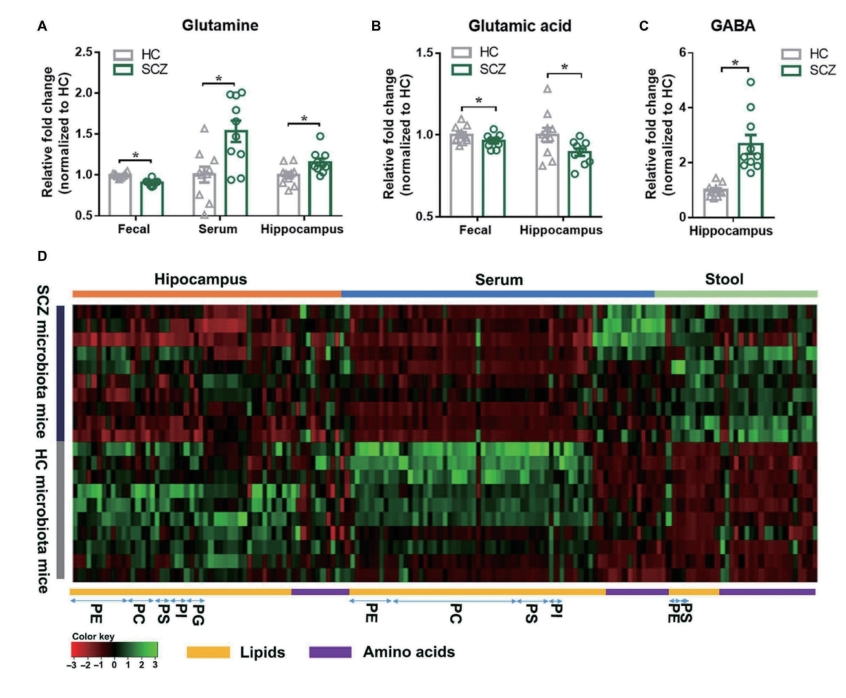

图7-1-9 SCZ菌群移植小鼠肠—脑氨基酸和脂质代谢

对粪便、血清和海马组织进行非靶向代谢组学分析,发现SCZ菌群移植小鼠和正常菌群移植小鼠的代谢轮廓有显著差异。相比于正常菌群移植小鼠,SCZ菌群移植小鼠的血清的海马谷氨酰胺增加,粪便的海马谷氨酸降低,海马γ-氨基丁酸(GABA)增加。血清谷氨酸、GABA与粪便GABA无显著性差异。谷氨酸能神经传递,尤其是降低的海马谷氨酸已被广泛报道和SCZ病理机制密切关联。这3个代谢物在大脑皮层中有显著变化,而在小脑或纹状体中并没有,表明谷氨酸—谷氨酰胺—GABA循环紊乱局限于谷氨酸丰富的大脑区域(海马和大脑皮层)。功能聚类分析显示海马、血清和粪便中差异表达的代谢物主要参与氨基酸和脂质代谢,与全基因组鸟枪法测序结果一致。已有报道表明SCZ病人血清和大脑脂质代谢显著紊乱,SCZ菌群移植小鼠的外周和大脑甘油磷脂显著降低,而甘油磷脂是关键的突触功能调节因子,突触功能的缺失已被认为是SCZ发病的基础。

图7-1-10 粪便、血清和海马组织进行非靶向代谢组学分析

肠道微生物群可以通过MGB轴影响大脑功能和行为,从而诱导各种神经精神类疾病的发生。该研究首先利用16SrRNA技术分析了临床SCZ病人的粪便样本,发现SCZ病人的肠道菌群发生了显著紊乱,一些特定的细菌和SCZ严重程度密切相关,由Aerococcaceae、Bifidobacteriaceae、Brucellaceae、Pasteurell–aceae和Rikenellaceae这5种细菌组合的Panel显示出潜在的SCZ诊断价值(ROC曲线下面积为0.769)。接下来,采用粪菌移植技术证实了来自SCZ病人的肠道菌群能够诱导无菌小鼠表现出与其他SCZ小鼠模型类似的SCZ相关行为,且临床样本中发现的关键差异细菌可成功在无菌小鼠肠道中定植。接受SCZ病人肠道菌群移植的小鼠表现出与氨基酸、脂质代谢有关的微生物基因和宿主代谢物的紊乱,尤其是海马中谷氨酸不足,谷氨酰胺和GABA升高。肠道微生物群的改变可能通过调节MGB代谢途径参与SCZ的发生和(或)病理。综上,该研究表明SCZ肠道菌群可改变宿主神经化学和神经功能,而这可能与SCZ发病机制有关。

有关微生物与人类健康的文章

肠道菌群对身体有方方面面的影响,调节体重、影响胃口仅仅是肠道菌群的基本功能。对于人体来说,维持肠道菌群的正常平衡,是保证身体健康的重要一环。如果在肠胃中占据主导地位的肠道菌群健康而稳定,就能抑制致病菌的侵扰。在科学家看来,代谢发生异常,离不开失衡的肠道菌群。如果长期吃高脂高糖的食品,肠道菌群中的致病菌会增加,益生菌则会减少,很容易使从食物中摄取的能量转化为脂肪,从而为人类带来体重增加等肥胖问题。......

2023-10-28

Kiyoshitakeda等人研究结果表明,肠道菌群代谢物乳酸和丙酮酸通过诱导GPR31介导的肠CX3CR1+细胞的树突突起而有助于增强免疫应答。缺乏GPR31的小鼠的肠道CX3CR1+细胞具有高度选择性地表达,在小肠中表现出CX3CR1+细胞的树突突起缺陷。此外,用乳酸盐或丙酮酸盐处理的野生小鼠表现出增强的免疫应答和对肠道沙门菌感染的高抗性。图3-5-5肠内容物诱导CX3CR1+细胞树突的延伸图3-5-6GPR31依赖性树突突出肠CX3CR1+细胞图3-5-8由乳酸和丙酮酸诱导的CX3CR1+细胞的GPR31依赖性树突突起......

2023-11-16

肝移植前后患者的肠道菌群中MDRB的定殖及对肠道菌群的影响,为未来肝移植患者术后治疗提供了更全面的治疗思路。耐多药细菌感染仍然是肝移植后发病和死亡的主要原因。肝脏疾病晚期的肠道营养不良可能使患者的肠道更易于被MDRB感染和定植,进而加剧营养不良。但是,LT术后MDRB定植与营养不良之间的关系目前尚不明确。......

2023-11-16

同时,M1细胞在共同居住的WT小鼠中仅略有增加,表明微生物区系的变化主要影响浸润的免疫细胞而不是常驻的免疫细胞,这些结果表明肠道微生物变化在AD进展过程中可以驱动外周免疫细胞浸润和神经炎性激活。图7-6-8肠道菌群是免疫细胞浸润和小胶质细胞活化所必需的注:A.口服抗生素5个月对7月龄5XFAD 转基因小鼠肠道微生物相对丰度的影响。E、F.7月龄 WT、同笼饲养型WT和5XFAD转基因小鼠脑匀浆中Th1细胞和M1型小胶质细胞比例的变化。......

2023-11-16

但近年来,随着科学家们越来越重视肠道菌群对健康的影响,研究人员也开始将目光投向此处。2014年9月,一项发布在《Nature》上的研究揭开了人造甜味剂对人体造成危害的机制——破坏肠道菌群,从而增加代谢疾病的风险。究其原因,研究人员发现,人造甜味剂使肠道中的一些有益菌死亡,并促进另一些细菌的增殖。在实验研究的甜味剂中,糖精拥有最强的效果,其次是三氯蔗糖和阿斯巴甜。糖精并不会引起龋齿。......

2024-01-26

去偶联的BAs更疏水,更容易随粪便排出。BSH活性高的细菌促进BA的去偶联。相反,另一个重要是BSH活性较低的Bacteroidetes并没有被LGG改变。这些结果表明,Z-Gu和Gly-MCA对肠道FXR的抑制作用主要是由于药物的拮抗作用,而非菌群的改变。LGG处理显著增加粪便总BAs。为了进一步确定BA的排泄,还对尿液进行了分析。由于MRP4不是FXR的靶点,结果提示LGG-FXR与肾脏BA排泄无关。Z-GGly-MCA均未抑制LGG对尿液BA排泄的升高。......

2023-11-16

哺乳动物的宿主与其肠道菌群之间的相互作用会诱导机体产生适应性免疫应答。肠道受损,会诱导全身性T细胞反应失调,最终致使远端器官的自身免疫性疾病,例如类风湿性关节炎或者自身免疫性神经炎症等。结果表明,饮食中色氨酸的限制会改变肠道菌群的代谢特性,进而影响脑炎性T细胞反应。肠道菌群、饮食色氨酸和适应性免疫之间的这种联系可能有助于制定预防自身免疫性神经炎症的治疗策略。......

2023-11-16

图6-2-3孕产妇IBD状况预测婴儿肠道菌群多样性与分类对实验数据进行分析的过程中,79例婴儿已经出生,其随后的3个月里进行了306份高质量粪便样品的收集用以分析。总体而言,婴儿粪便样本中细菌多样性随着时间推移而有所变化。在顺产和剖宫产婴儿中进行分层分析,发现孕产妇IBD诊断依旧是预测微生物组多样性的重要因子。发现产孕妇IBD诊断和专一的喂养方式与Bifidobacterium属相对丰度的降低密切相关。......

2023-11-16

相关推荐