肠道微生物群可能与免疫治疗的不良反应有关,如免疫检查点抑制剂相关结肠炎。此外,一项病例报告了两例通过粪便微生物群移植成功治疗的难治性免疫治疗相关结肠炎,分别于53天和78天完成两个剂量后,完成肠道微生物变化,并彻底解决结肠炎。肠道微生物群与宿主上皮细胞相互作用密切,在结直肠癌发生中起重要作用。......

2023-11-16

4.1 临床受试者的统计学和临床资料

所有结直肠癌患者在收集粪便时均有无损的结肠病变。收集粪便样本,4小时内置于-20℃,24小时内置于-80℃保存长期储存。来自德国和法国的90例结直肠癌患者、42例腺瘤患者和66例对照被指定为下图所示的欧洲队列V2,进一步证明真菌标记物的诊断潜力。

4.2 结直肠癌肠道真菌的改变

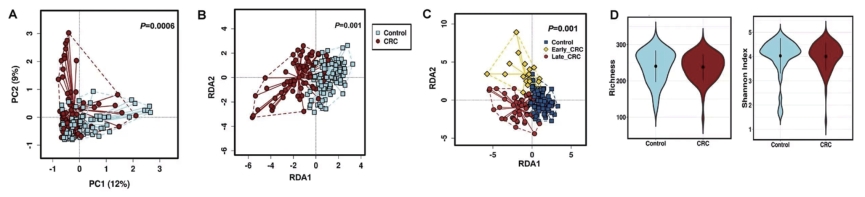

无监督主成分分析(RDA)和监督冗余分析(RDA)均显示,肠道菌群将肠癌和对照组区分为明显不同的两组(P=0.0006,P=0.001),表明肠癌与健康受试者相比具有独特的肠道共生真菌特征。此外,RDA分析还发现,真菌成分在对照组、早期肠癌(TNMI期和II期)和晚期肠癌(TNMIII期和IV期)中形成不同的聚类,显示了结直肠癌阶段特异性真菌群落稳态被破坏的。然而,以物种丰富度和Shannon多样性来衡量的肠道真菌alpha多样性在肠癌组和对照组之间并没有显著差异。上述结果表明,肠道共生真菌成分的改变与结直肠癌的发生有关。

图3-1-6 结直肠癌肠道真菌的改变

注:A.基于Bray-Curtis距离算法的无监督主成分分析利用真菌组成谱对结直肠癌患者和对照组进行区分。B.基于有监督的多变量冗余分析利用真菌组成谱对结直肠癌患者(73例)和对照组(92例)进行区分。RDA1和RDA2表示反映大部分多样性的两个主要坐标,以百分比表示。组间比较采用Mann-WhitneyU检验。C.阶段特异的肠道真菌成分多元冗余分析,对照组(92例),早期肠癌患者(20例),晚期肠癌患者(54例),RDA1和RDA2表示反映大部分多样性的两个主要坐标,以百分比表示;组间比较采用Kruskal-Wallis检验。D.肠癌患者(73例)与对照组(92例)的丰富度和Shannon指数。

4.3 结直肠癌肠道真菌的分类特征及分布

在肠道真菌分类群中,子囊菌门Ascomycota占主导地位,而担子菌门Basidiomycota在肠癌组和对照组中都是丰度仅次于Ascomycota(图3-1-7A)。此外,担子菌门Basidiomycota和毛霉门Mucoromycota的比值反映了肠道共生真菌的失调,该比值肠癌组显著高于对照组(图3-1-7B)。同时发现,与对照组相比,肠癌组中Saccharomycetes和Pneumocystidomycetes明显减少,Malasseziomycetes显著富集(图3-1-7C)。在科水平上,与对照组相比,Lipomycetaceae在肠癌组显著降低,而Pisolithaceae,Marasmiaceae,Malasseziaceae,Erysiphaceae,Pseudorotiaceae和 Chaetomicaeae 在肠癌组则显著升高(图3-1-7D)。在属水平上,与对照组相比,Malassezia,Moniliophthtora,Rhodotorula,Acremonium,thielaviopsis和 Pisolithus在肠癌组则显著富集(图3-1-7E)。

图3-1-7 结直肠癌肠道真菌的分类特征及分布

注:A.肠癌患者(73例)与对照组(92例)的优势肠真菌门的相对丰度,两组优势门均为子囊菌门(Ascomycota)、担子菌门(Basidiomycota)和毛霉门(Mucoromycota)。B.肠癌患者(73例)的Basidiomycota/Ascomycota比例(真菌失调的指标)显著高于对照组(92例),(★★P<0.001,Mann-WhitneyU检验)。C.肠癌患者(73例)与对照组(92例)真菌丰富程度不同,使用多元统计模型检测丰度差异,并对年龄、体重指数(BMI)和性别等混杂因素进行校正。D.结直肠癌与对照组真菌科水平的丰富程度不同,使用多元统计模型检测丰度差异,并对年龄、BMI和性别等混杂因素进行校正。E.结直肠癌与对照组真菌属水平的丰富程度不同,使用多元统计模型检测丰度差异,并对年龄、BMI和性别等混杂因素进行校正。

4.4 真菌可作为诊断结直肠癌的标志

经年龄、性别、BMI 等混杂因子校正后,研究者发现有38种真菌在肠癌中的丰度与对照组相比有显著差异。其中,29个是肠癌组富集的,另外9个是肠癌组缺失的(图3-1-8A)。发现Aspergillus flavus,Kwoniella mangrovensis,Pseudogymnoascus sp.,VKMF4518,Debaryomyces fabryi,A.sydowii,Moniliophthora perniciosa,K.heavenensis,A.ochraceoroseus,Talaromyces islandicus,Malassezia globosa,Pseudogymnoascus sp.,VKMF-4520,A.rambellii,Pneumocystis murina和Nosemiaapis具有两倍以上丰度变化的物种的诊断潜力。研究者利用这些菌株对肠癌组和对照组进行分类,得到的AUC为0.93,该模型同样可区分早期肠癌组和对照组,得到的AUC为0.91(图3-1-8B)。

图3-1-8 真菌可以作为结直肠癌诊断标志物(www.chuimin.cn)

注:A.热图显示结肠癌患者(73例)与对照组(92例)的平均相对丰度相比,其真菌种类的相对变化。B.用Logistic Regression对学习队列中利用真菌标志物对肠癌进行分类的诊断效果进行评估,校正混杂因素,包括年龄、体重指数(BMI)和性别。

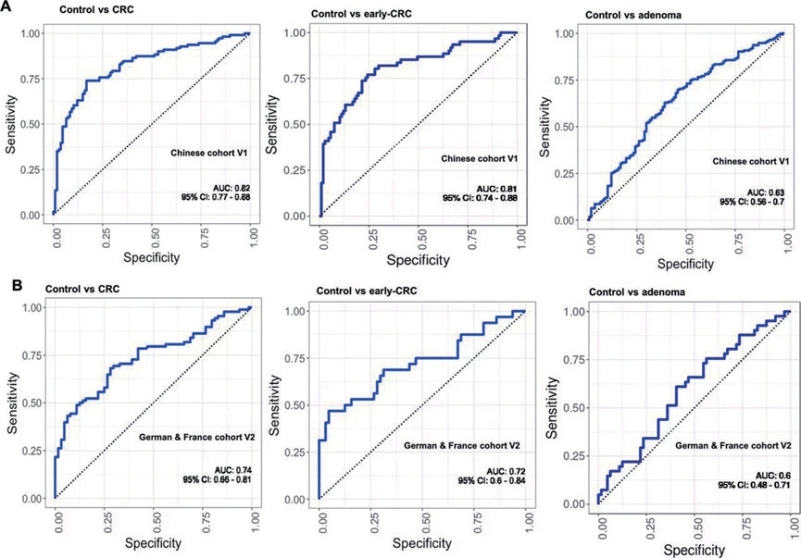

4.5 结直肠癌粪便真菌诊断标志物在独立队列中的验证

在中国独立的包括112名对照组、197名腺瘤患者和111名肠癌患者的验证队列V1中,研究在学习队列中所挖掘的真菌分类法的效能。在验证队列1中,与对照组相比,该真菌标记物可对肠癌患者进行明显的分层,AUC为0.82,而用于区分对照组和早期肠癌患者的AUC为0.81(图3-1-9A)。此外,还在不同种族的欧洲队列V2中进行验证(图3-1-9B),在验证队列2中,用于区分对照组(66例)和肠癌(90例)中的AUC值为0.74;用于区分对照组(66例)和早期肠癌(32例)中的AUC值为0.71。

图3-1-9 结直肠癌粪便真菌诊断标志物在独立队列中的验证

注:A.在验证队列1 中,标志物在用于区分对照组(112例)和肠癌(111例)中的AUC值为0.82;用于区分对照组(111例)和早期肠癌(61例)中的AUC值为 0.81;用于区分对照组(111例)和早期肠癌(61例)中的AUC值为 0.81;用于区分对照组(111例)和腺瘤患者(197例)中的AUC 值为 0.63。B.在验证队列2中,用于区分对照组(66例)和肠癌(90例)中的AUC值为0.74;用于区分对照组(66例)和早期肠癌(32例)中的AUC值为0.71;用于区分对照组(66例)和腺瘤患者(42例)中的AUC值为0.6。

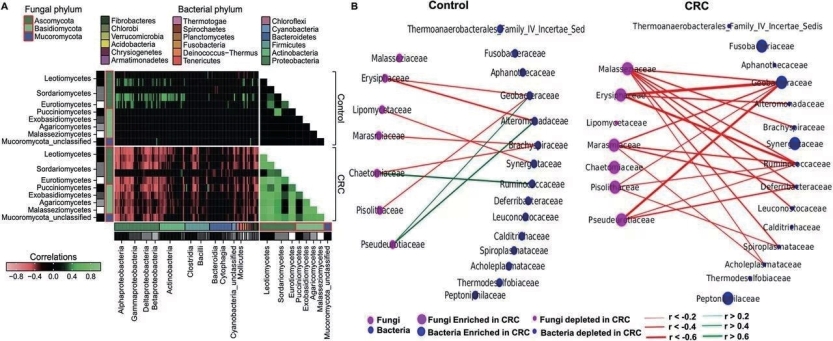

4.6 结直肠癌肠道真菌内部微生态及细菌—真菌间的相互作用

由于结直肠癌的复杂性和多因素性,研究者通过估计肠道共生真菌内部和细菌—真菌间的相关性来研究结直肠癌发生发展过程中,多种微生物生态相互作用的潜在变化。分析发现,在结直肠癌组肠道共生真菌间的作用具有更多的正相关和更强的相互作用。在对照组中,真菌和细菌之间的相关性比在肠癌组中更少且有更多更强的互斥关系,而在肠癌组中增强的真菌内共生和细菌—真菌共排斥相关网络在学习队列V1和V2中得到进一步验证。

图3-1-10 结直肠癌肠道真菌内部微生态及细菌—真菌间的相互作用

注:A.结直肠癌与对照组相比具有较强的共生生态网络,在肠癌患者中,子囊菌门(Ascomycota)、担子菌门(Basidiomycota)和毛霉门(Mucoromycota)之间出现了新的相关性。B.与对照组相比,肠癌患者中不同数量的真菌和细菌科之间存在着生态网络。

该研究阐明了在结直肠癌发生中对肠道菌群稳态的破坏作用,并证实了粪便真菌标志物在结直肠癌检测中的潜在价值。与此同时,研究者揭示了结直肠癌特异的真菌内部微生态及细菌—真菌间交互网络的改变,提示肠道真菌内部协同作用或细菌—真菌间的拮抗作用可能导致结肠癌的发生。尽管哺乳动物微生物群的真菌组成可能不到所有共生微生物种类的1%,相关的研究已经证明了其在肠道中的重要性,例如不同的肠道真菌群落和多样性与IBDs和肝硬化有关。肠道共生真菌和细菌在肠道内共存,肠道真菌在宿主免疫系统的发育和维持中起着稳定的作用,在肠道内和肠道外疾病中都可能发生改变。因此,它们在肠道中的相互作用模式可能在肠癌状态下发生改变,并可能反映其在肠癌中的潜在作用。有研究发现,在27例结直肠腺瘤和邻近组织的组织活检中发现了真菌成分的差异,提示宿主相关真菌群的改变与肠癌的发生有关。了解结直肠癌与健康人相比的肠道共生真菌多样性和丰度对于阐明真菌在结直肠肿瘤发生中的潜在作用具有重要意义。同时,粪便真菌异常波动也可为利用真菌作为肠癌的非侵入性诊断生物标志物开辟新的思路。

4.7 其他益生菌与结直肠癌

益生菌是活的微生物,当摄入足量时对健康有益。益生菌的概念已经存在了一个多世纪,人们对这些微生物的抗癌活性进行了研究,并提出了不同的潜在免疫机制。对于结直肠癌,包括Bifidobacterium和Lactobacillus spp.在内的几种细菌在临床前研究中通过不同的机制显示出了抗癌特性,如抑制细胞增殖、诱导癌细胞凋亡、调节宿主免疫、灭活致癌物毒素和产生抗癌化合物。很少有临床试验评估益生菌对人类结直肠癌的疗效。口服Lactobacillus casei可降低接受过手术切除患者的肿瘤中级或高级发育异常发生率,但不能降低肿瘤的总数量。此外,包括益生元菊粉和益生菌Lactobacillus rhamnosus GG和Bifidobacterium lactis Bb–12的合生元干预诱导了结肠息肉史患者的粪便微生物群变化(增加Bifidobacterium和Lactobacillus,并减少Clostridium perfringens),细胞增殖减少和上皮屏障功能改善。随后在20名志愿者中进行的由抗性淀粉和B.lactis组成的合生元干预未能重现细胞增殖或其他生理标记的变化,尽管患者的粪便菌群发生了变化,Achnospiraceae sp.比例升高。尽管有体外和体内实验数据,但使用益生菌预防结直肠癌的直接证据仅仅是初步的。更多的临床试验将有助于确定益生菌在结直肠癌预防中的临床效用。

有关微生物与人类健康的文章

肠道微生物群可能与免疫治疗的不良反应有关,如免疫检查点抑制剂相关结肠炎。此外,一项病例报告了两例通过粪便微生物群移植成功治疗的难治性免疫治疗相关结肠炎,分别于53天和78天完成两个剂量后,完成肠道微生物变化,并彻底解决结肠炎。肠道微生物群与宿主上皮细胞相互作用密切,在结直肠癌发生中起重要作用。......

2023-11-16

动物研究的早期证据支持微生物在结直肠癌发展中的作用。在此背景下,一些研究调查了结直肠腺瘤患者的肠道微生物群。2019年发表的一项研究收集了来自中国616名接受结肠镜检查患者的粪便样本,发现多发性结直肠腺瘤和黏膜内癌病例中微生物群转变明显。......

2023-11-16

结直肠癌是最常见的癌症之一,并在全球造成重大的疾病负担。2018年,在全球所有癌症中,结直肠癌发病率排名第三,死亡率排名第二。根据双胞胎和家庭研究的证据估计结直肠癌的遗传率仅为12%~35%。这种微生物群已经成为一些癌症的重要环境因素,包括结直肠、肝脏、胆道,甚至乳房癌症。近几年动物和人类研究的证据,总结了肠道微生物群和结直肠癌之间的关系密切,其相关临床应用的潜力无穷。......

2023-11-16

目前,肠道微生物群与CAD发展之间的因果关系尚不清楚,因为其他因素,如年龄、性别和种族等,不仅会影响肠道微生物群和胆固醇水平,而且还会影响的饮食,这是影响肠道微生物群和全身胆固醇水平的另一个组成部分。原发性和继发性胆汁酸比值可能与高胆固醇血症和CAD的发生有关。......

2023-11-16

为了研究汉族肥胖者肠道菌群的改变是否与宿主体内循环代谢物有关,对肥胖组和对照组人群的血清进行了非靶向代谢组学分析。氨基酸的靶向代谢组学进一步证实了瘦人和肥胖者之间代谢物的差异。综上所述,肠道微生物群的改变,特别是肥胖者肠道内拟杆菌属的减少可能与循环中较高的AAA和BCAA浓度有关。以上数据表明,肠道菌群的代谢可能与血清中肥胖相关氨基酸的水平有关。图11-1-3肠道微生物与血清氨基酸的关系......

2023-11-16

[疗效] 介入化疗结合中药治疗结肠癌肝脏转移74例,完全缓解4例,部分缓解42例,无变化24例,恶化4例。[疗效] 中药外敷治疗结肠癌术后肠梗阻30例,其中,痊愈18例,好转10例,无效2例,总有效率为93.33%[2]。[疗效] 应用上药治疗结肠癌患者,2个疗程后,两组分别完全缓解3例、1例,部分缓解14例、7例,稳定8例、15例,进展5例、7例[4]。......

2023-12-06

益生菌LGG通过抑制小鼠肝脏胆汁酸合成和促进胆汁酸排泄来预防肝纤维化,胆汁淤积性肝病的特点是肠道菌群失调和肝脏毒性胆汁酸过量。LGG治疗明显减轻了BDL小鼠的肝脏炎症、损伤和纤维化,并显著降低了肝脏BAs。因此,可以得出补充LGG可通过增加肠道FXR/FGF15信号通路介导的对BA从头合成的抑制作用来降低肝脏BA,并增加BA的排泄,从而防止BA过量诱导的小鼠肝损伤和纤维化。研究者评估了肝脏和肠道组织的炎症反应和系统性炎症。......

2023-11-16

肠道微生物群与疾病发病机制之间关系的研究已被证明是一项困难的任务,但纳米医学的进一步发展也可能为现代医学中许多悬而未决的问题提供解决方案,包括高胆固醇血症和CAD。2014年,研究人员发现不同疾病患者的蛋白质电晕分布有很大的不同,尽管传统的血浆分析显示该变化可以忽略不计。而且,基于纳米粒子的TLR信号抑制剂已被用于减少炎症和治疗炎症性疾病。......

2023-11-16

相关推荐