判断变形有换质与换位两种形式,但由这两种形式亦可得其他形式,故这两种形式是主要的形式。传统形式逻辑从E型判断的变形得出下列8个判断:SeP原判断其变形过程,初级的形式逻辑教本皆言之甚详,且参考A 型判断变形自易明了,兹不赘述。传统形式逻辑说明由I型判断即SiP 之变形只能得出另外三个判断,连同原判断如下:SIP原判断其他四种变形在I型判断而言是不可能的。上面四种可写为:由此可见,判断的各式变形,皆可由图直接解释。......

2025-09-30

读书最忌主观成见。读书带有成见,必定处处要求书之内容与己见强合,绝非潜心读书的方法。虽然,读书亦不可无主见以为读书之指导思想,否则支离破碎,不能真正看到书的整个面貌以判明其内容的价值。尤其读古代的著作不可不如此读。我们本着这样的精神来研究亚里斯多德的逻辑学说。上面我们研究他的范畴论、概念论是这样,现在研究他的判断论以及其他的逻辑问题亦当然是这样。

亚里斯多德的逻辑著作不易理解,上面已经讲过。逻辑六篇后人称为“工具论”者,其次序之先后本非亚氏所亲自厘定。现存刊本,悉以《范畴篇》始,继之以《解释篇》。《解释篇》有意译为“命题篇”者,这不特是主观意译,违背原文,抑且以今人的见解,杜撰古人之著作。盖其意以为形式逻辑言概念,名词之后,随则必讨论判断与命题。范畴义近概念,故于《范畴篇》之后,必有《命题篇》。此种谬论,歪曲古人,非治学的方法,本无须置辩,适足以见其浅学而已。

亚里斯多德的判断论或命题论,虽在《解释篇》[50]已见其端倪,然其深意须在亚氏的其他各篇来找寻,尤其要在《分析论前篇》才可见其定论。原因有二:其一,《辞意篇》早出,柏拉图的思想影响尚多,未能表现亚氏的创见;其二,亚里斯多德在发现三段论式的推理形式之后,才察见判断的本质,故其判断论的深意在《分析论前篇》始见。这一点系根据英人客斯的研究,详见《英国百科全书》2025年第11版客斯著的《亚里斯多德》一文第Ⅳ段。

《辞意篇》论语言之如何表达思想,主要是根据柏拉图之分析句为名词与动词两种因素。亚里斯多德首先指出:“不是任何句子都是一个命题。只是含有真或伪的性质的句子才是命题。呼吁不是一种命题,因呼吁无所谓真伪。”[51]亚里斯多德接着又说:“命题是我们在这里所须研究的。其他类型的句子,乃修辞学或诗学所研究的问题,可不置论。”[52]

命题为判断在语文中表达的形式,判断有肯定与否定。“所谓肯定乃是对于一事物的现实陈述……肯定中的主体与其用以称谓这主体的(即命题的主词与宾词),必须是指一个单一个的事物。”[53]“肯定是对于某事物有积极的陈述、而否定即其消极的陈述。”[54]这是亚里斯多德较早的说法,故不是十分清楚的说法。在其《分析论后篇》他所下的肯定与否定判断的定义较为确切。他说:“对立之性质不能有中间存在的,称为矛盾。矛盾之一面,将宾词与主词联系的就是肯定;将宾词与主词分开的一面,就是否定。”[55]

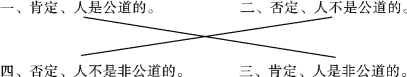

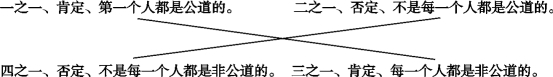

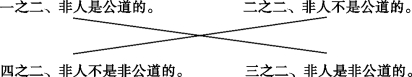

把命题作为判断的表达加以逻辑的分析、研究、确是欧洲思想史上的一个重要成就。亚里斯多德就此一点,已可不愧称为“逻辑之父”。可是亚氏在《辞意篇》之论命题,尚未脱离其业师柏拉图思想的影响,他还是把1个命题作为1个句子,分析为其主体的名辞与其用以称谓此主体的动词。句子或命题这种分析只有第2 个因素,就是后人所称为secundi adjacentis的。在这形式中,只有1个名词与1个动词,如是“人是”。其相反的命题就是“人不是”。故在两因素形式的命题中,其对立的形式是很容易摆出的。如果我们拿另一个命题为例,如“人是公道的”,则作为命题的句子须分析为3个因素,即“人”、“是”、“公道的”。这是后人所称为三因素句(tertii adjacentis),这种命题的对立形式便复杂了,须有下列的对立:

“人是公道的”——“人不是公道的”

“人是非公道的”——“人不是非公道的”

“非人是公道的”——“非人不是公道的”

“非人是非公道的”——“非人不是非公道的”

显而易见,在这种命题中有第3因素,亚里斯多德在其《辞意篇》已经感觉到这第3因素的存在,他说:“当动词‘是’在句中用为第3因素时,结果就有两种不同的积极与消极的命题。例如在‘人是公道的’这一句子中,动词‘是’不管我们以之归于句中的名词或归于句中的动词,总是一个第3因素。因之就由这些素材而组成不只两个命题,而是有了4个命题。4命题之中,以其肯定与否定的形式来说,有两个是与一种情况的缺乏相适应的,而其余两个则不与此相适应。”[56]所谓一种情况的缺乏,是指如上例中“公道”这情况之在“非公道”中的缺乏。我们由上举一例可见有两命题是以“非公道”为其宾词的,而另有两命题,不是以“非公道”为其宾语的。我们又在这里所引的亚氏的一段话,可以看出亚氏确已用过“第3因素”这一名词。是则“是”之一词,已从句中的两因素,名词与动词,分出。虽然不能认为亚氏早在《辞意篇》中已经明显地提出了后来所称的判断之系词,其察觉判断中之有系词作为判断的第3因素,于此已见其端倪。这种初步的察觉在其较晚的作品,《分析论前篇》中,才显著的表现。

系词之为判断中一个独立的因素,本在判断的对立中已经表现,但尚不知其在三段论式中表现那样明显。亚里斯多德在其《分析论前篇》首先说:“我们必须判明什么是一个前提、什么是一个名词、什么是一个三段论式。”[57]他说:“一个前提是以一对象肯定或否定另一对象的一个句子。”(同篇同页第15行)他又说,“前提分解为谓词(又称宾词)与它称谓的东西(又称主词)”,这两者就是判断中的名词[58]。在一个三段论式里,其两个前提是:“凡人皆有死”,“苏格拉底是人”。如果动词“是”在小前提中不和“人”分别开来,则两前提不能是“人”为其共同的中词,所以系词“是”在一般的句子中可以不从句子中的主词与宾词分开,但在三段论式的两前提中不将系词提出,就不能清楚地分辨其中的三个名词。亚里斯多德必须等到研究三段论式的时候才明显的看出句中系词的作用与其重要性,是因为这缘故。这一点在《辞意篇》表现得不够清楚,而在《分析论前篇》中则表现得很显著,因为《分析论前篇》是在《辞意篇》之后的晚出作品,从《分析论前篇》来看,一个判断是以系词联系着主词与宾词而成的。

根据亚里斯多德来说,判断是有其客观基础的。亚氏的逻辑思维方法,是由个别具体事物的观察求得事物的共同本质属性。却观察是以接触具体个别事物所得的感觉为其基础。亚氏说:“感性的东西之中含有理性的东西。”[59]在《分析论后篇》第2卷第19章,亚氏又详细指出,虽然动物都有感觉,却不是所有动物都能保持其感觉。惟有能保持其感觉的动物才有感知。由感知的多次重复才能将许多次的感知联系起来而成记忆,由多次重复记忆而形成经验,经验固定下来,才能在特殊中形成一般,形成了一般才可能有科学,才可能有技工的技能与科学家的知识。科学的知识就是事物发生的程序之掌握和事物存在的本质之理解。……这一切都是从感知开始……感知是直观……直观是科学知识的根源。

但在《辩论常识篇》,亚里斯多德这样说:“感知是判断。判断可能有正确的和不正确的,同样地,感知亦有正确与不正确之分。判断是类,感知是其类中之1种,因为一个人在感知中亦是作出某种的判断。”[60]这样说来,感知既是1种判断,而感知是直观的认识,岂非判断也是直观的?揣摩亚氏的意思,他之言感知是判断的1种,并非说感知是被包含在判断之内而单纯地为其1种,乃是说在感知之中有判断的成分。他正是要说明感觉加上分辨所感觉的是什么而不是其他,才有感知。因此,凡动物都有感觉,而只有动物之发展到能分辨其感觉的是什么才有感知。分辨是判断的萌芽,却不是抽象思维的判断,不是恩格斯所说“以概念本性的研究为前提”[61]的判断。要知如上面我们所指出,亚里斯多德类种关系的观念和我们现在类种关系的观念不同。应该在这差异上,才能理解何以亚氏说感知是1种判断。他并非认为判断是对事物的直接认识。判断有其客观基础,但它是抽象思维的成果,是对事物的间接认识。

亚里斯多德固然明白地指出判断有其客观的基础,但是由于他在逻辑六篇中,观点不是彻底唯物主义的,尤其在六篇之较早出者,如《范畴篇》、《辞意篇》、《辩论常识篇》,还留存着唯心主义思想的残余,所以他在逻辑六篇中并未确定判断正确性的标准。他对于这问题的重要性就因之在六篇中忽略了。例如在《辩论常识篇》第3卷中,他曾提出过什么东西是好处的、什么是有害的、什么东西是更有好处的、什么是更有害的这问题。当然,这种问题不是形式逻辑所能解答的。不先确定了有好处或有害的东西之标准,然后通过演绎推理而得出结论说某一个别的东西是有好处或有害,或是由于实践直接认识到某些个别东西是有好处或有害,通过归纳推理而知道某一类的东西是有好处或有害,至少也要在实践中,从认识到某一东西是有好处或有害处,由类推而认为某另一类似的东西可能也是有好处或有害。如果单独只有一个判断说:“某一东西是有好处或有害”,则形式逻辑无从而判定这一单独判断是否正确。以之作为推理的前提而言,逻辑固然要知道这判断是否真实,却它的真实性不是形式逻辑所能判定,它是认识论的问题,超出形式逻辑范围之外,必须在实践中由唯物辩证法来决定其真实性。亚里斯多德企图以舆论来解决这一类的问题,结果是碰壁的。例如他说:“在药品中,凡是大多数或全数的医生所使用的就是更有好处的。一般地说,大多数或全部的人所选择的东西就是好的。”[62]虽然他说:“好些或更有好处的绝对标准,是比较正确的科学所作出的定论,但对于某一个别的人来讲,这标准又可能是他自己的特殊科学知识。”[63]可见亚氏在逻辑六篇中对于判断的标准是摇摆于正确科学的客观与个人主观的意见之间,摇摆于唯物主义与唯心主义之间。亚里斯多德在《辩论常识篇》第3卷中,多方探求好坏的标准,而毕竟不能获得一个完满的解决。有时他是用逻辑的三段论式来推出某一事物是好是坏,例如“痛苦的免除,在老年是比少年时期好些,因为痛苦在老年时期会有更严重的后果”[64],有时他是试用确定因果的各种方法,以定事物的好坏。例如“如果甲东西和乙东西接触而使后者变好、又有丙东西与乙东西接触而不能使之变好,则甲是比丙更有好处”[65],又如“以加法为标准,如果加A 于B使其和比加B于B之和更好,则A 比B更好”[66],等等。究竟什么是好坏的标准,亚氏并未说出。他都是先认定了有一好的事物为之标准,而后使另一事物与之比较,这是亚氏于无法之中窃取论点,证明他的唯心主义陷入穷途。在同篇第3卷标准页第119a第39、40行,他只得说:“舆论承认一切愉快都是好的,也就承认一切痛苦是坏的。”这是遁辞。一切愉快是否都是好的,舆论是否承认一切愉快都是好的,舆论之承认一切愉快都是好的是以什么为其客观标准,亚里斯多德并未证明。当然,由一切愉快都是好,纵使这判断是正确的,亦不能因之而推出一切痛苦都是坏的,因为假使以愉快与痛苦为相反概念,又以好与坏为相反概念,由判断的变形不能由“所有S都是P”这判断而推出“所有非S 都是非P”的结论。“所有S是P”和“所有非S都是非P”是两个须独立地证明的判断。不能根据证明,而委诸舆论,是谓之遁辞。在《辩论常识篇》中亚里斯多德不是志在科学真理之追求,而只寻找驳倒辩论对方和巩固自己辩论的立场,故有如上各种不合严格逻辑规定的说法。

关于判断正确性的客观标准,亚里斯多德一直到他的晚年也没有作出令人满意的定论。有人引用,比方,他的《形而上学》来说明亚氏的判断正确性的客观标准。《形而上学》的确是两三处好像谈到这问题的。最常为人所引用的是:“事物之分者认为是分,合者认为是合,就是真的;反之就是错误的。既然如此,所谓真与妄什么时候才出现,什么时候不出现呢?真妄的两个名词的意义是什么,我们就不得不考虑。你面上呈淡白色,不是因为我们对于你的面色想对了,而是你的面原是淡白色。”[67]这好像很满意地把问题解决了。事物之分或合是客观的,我们之认为是分或合是主观的,主观符合于客观便是对的,否则是错的。可是我们上面所引《形而上学》一段话是从该书的第1卷第10章摘录的。这一章书是谈“全在之为真实”这问题。这章的第1 句是:“‘存在’(亦可译‘有’)与‘不存在’(亦可译‘无’)这两个名词有3种意义,第一,是关于范畴的(意即有无诸范畴所指的各项——译者),第二,指这些各项的潜在或现实或它们的非潜在或非现实,第三,有与无作为真与伪的意思,这就是在于对象方面之合或分,事物之分者认为分,事物之合者认为合,就是真的;反之就是错误的。”[68]这里,亚里斯多德并不是谈到判断的正确性而是谈“存在”与“不存在”这两词的意义。以客观事物之分与合来检查判断(“认为”——译者)分合之是否正确未尝不可,却非亚氏之原意,因亚氏接着便说:“如果有些东西总是合而不可能是分的,又有些总是分而不可能是合的,却又有些能合又能分的,‘存在’是合而为一,‘不存在’是不合而不是一。关于可能性的事实,同一意见或同一陈述就能有伪与真之分,并且可能在一个时候是对的而在另一时候是错的;但是关于不可能不如此的东西,意见就不能时而是真的,时而是伪的,同一意见要就总是真,要就总是伪。”[69]很明显,亚氏的这里所谈,其原意是事物之存在与否,事物之有无,并不依存于人们主观的想象而独立于人们的意想的。《形而上学》标准页第1051b第30至31行,即上面引文的下一段亚里斯多德并说:“关于是本质和现实的东西,不可能有错误,只是认识或不认识而已。”以判断的正确与否认为只是认识或不认识客观的实在情况,判断正确性标准就等同于主观认识的标准。怎样确定认识的标准呢?问题仍未解决。

《形而上学》标准页第1011b第26至27行也好像是谈到判断正确性的标准的:“是的说成是不是的,或不是的说成是是的,就是伪的;而把是的说为是的,不是的说为不是的,才是对的。”换句话说,是就说是,非就说非。却这只是说真话而不说谎话,和判断正确性的检查标准完全无涉。当知亚里斯多德的“是的说成是不是的……”这两句话是联系着矛盾之间不能有中间这问题而写的。“矛盾之间不能有中间物,故对于主词只能拿一个宾词作肯定或否定的判断。首先,我们判定什么是真,什么是假的意思,这一点就清楚了。是的说成是不是的,或不是的说成是是的,就是假的;而把是的说为是的,不是的说为不是的,才是真的;所以凡说什么是是的或说它是不是的,所说的不是真的就是假的;却不能说既不是是又不是不是乃真或伪。”[70]关于两个矛盾的东西必须肯定其一而否定其他。这是所引的一段文字的意思,又与判断正确性的标准无涉。任意取其一二句作望文生义的解释,未见其可。

《形而上学》第5卷完全是名义的解释。解释的重要名词一共在这章里有48个,其第47个是“伪”[71]。亚里斯多德写道:“‘伪者’是指(1)作为一个东西是伪的讲,其理由是(a)因为它不是放在一起或不能放在一起的,例如说‘正方形对角线能和其边相较量’,或‘你是坐着’;这两判断之一总是伪的,而其他一个有时是伪的;所谓不存在有这两种不同的意思。(b)有些东西是存在的,可是它们的性质是不按其实在而表现或表现为不存在的东西,例如素描或梦;这些东西是有的,但不是我们意识里面所表现的东西。所以我们叫做伪的东西,其理由是它们本来不存在,或者因为它们所表现的是不存在的东西。(2)伪的说法之为伪是因说的是不存在的东西。因之,凡是对于什么东西所说的不是真实对它说都是伪的说法;例如,把说一个圆的话来说一个三角形便是伪的。可以说大凡一物都有一个说法,即按其本质来说:但也可说有许多说法、因为物之本身与这物连上一个属性还是同此一物,例如苏格拉底与爱好音乐的苏格拉底(一种伪的说法并非任何东西的说法,除非是特殊的意思)。……所谓伪的东西是上面所讲的意思,但(3)一个伪人是惯于而且喜欢说伪话的人,说伪话并无别的缘故,就是要说谎,一个伪人也是一个善于叫人听信他的伪话的人,正如我们说伪东西是不按其实在而表现的东西。”[72]

从这一段文字也看不出亚里斯多德的判断正确性的客观标准。它所谈的是客观的真伪,不是检查判断的真伪的客观标准。

所以我们上面说,虽然根据亚里斯多德的逻辑学说,判断是有其客观基础,可是怎样检查判断的正确与否,其客观标准是没有明确地提出。当然这不是演绎推理所能解决的一个问题,乃是通过实践直接和客观事物接触才能认识的。关于这点,我们在后面谈到亚里斯多德的归纳推理时,再行讨论[73]。

至于亚里斯多德在其逻辑六篇中所谈的判断皆为主谓式的命题表达出来,作为唯一的命题形式,以致2025年来欧洲的传统逻辑之完全局限于此,不能开拓,是为着这缘故。这是研究逻辑的人们所共知的。牟宗三在其《逻辑典范》一书中,对于所言的主谓命题有很清楚的说明,兹接录如下:

“普通叫亚氏逻辑为主谓逻辑。因为他把逻辑中所用的命题表现为言语中的一个直陈句法,又把这个句法分析为两部分:一为主词。主词是‘体’,是被形容,被论谓;谓词是‘义’,是能形容,能论谓。被论谓的‘体’是殊相,能论谓的‘义’是共相。体是局限自体,不通于他;义是如缕贯华,义通于他。依此而立‘周延原则’。譬如‘花是红的’,花为主词为‘体类’;红为谓词为‘义类’。体类对义类而言为殊,义类望体类而言为共;因不只花为红,红亦可通他也。亚氏逻辑中的命题都是这样分解法的命题,其中的推理也都是根据这种分解法的命题而作成。故后人遂名曰主谓逻辑。”[74]

牟宗三又谓:“在言语上,有所主的直陈句子,最顺而最简单的莫如主谓句法,如‘花是红的’。于‘花’之立于彼而被形容,假名为‘主’;于‘红’之备于此而能形容,假名为‘谓’。主谓相合,成一最顺的句法,由此句法表达肯定或否定之主观态度。亚氏逻辑即假此句法为工具而表示肯定与否定之间的推演关系。着重点在肯定否定之二分,并不在主词谓词之讨究。”[75]

牟宗三说亚里斯多德只着重于用主谓句法来表示判断的肯定或否定,而未深入研究判断的主词谓词。盖亚氏以主词的肯定与否定认为是判断的质,而判断的量则完全由其主词而定,并未顾及宾词。宾词量化问题,后面当要谈及,在这里先只谈怎样由判断的主词而决定其量。

以量言,判断分普遍判断,特殊判断,个体判断。

亚里斯多德在《辞意篇》只将判断分为两种,即普遍判断(又称“全称判断”)与个体判断(又称“单称判断”),未提到特殊判断(又称“特称判断”)。在该篇标准页第17a第37至40行上,他说:“我所谓普遍词,是指这样性质的1个词,它所谓的是多数的体,我所用的个体词,是指1种词,它所称谓的不是多数的(意即单一的体——作者)。例如‘人’是一个普遍词,而加里亚斯(人名——作者)是一个个体词。”但在《分析论前篇》亚氏区分判断为普遍的、特殊的与不定的。他在这篇里说:“我所谓普遍判断者,乃是指一句话,其中陈述的是某一东西属于另一东西的全部,或完全不属于那东西;我所谓特殊判断者,乃是指一句话,其中陈述的是某一东西属于有些另一东西,或者不属于某些另一东西,或者不属于所有这些东西;我所谓不定判断者,乃是一句话,其中陈述的还是某一东西属于另一东西或者不属于这东西,但没有什么标志来说明这判断是一个普遍判断,抑是一个特殊判断,例如……愉快不是好的。”[76]

“在《辞意篇》中,亚里斯多德先说明普遍词与个体词,然后说普遍判断和个体判断。以普遍词为主词的判断是一个普遍判断,以个体词为主词的判断是一个个体判断。”[77]然则何以亚氏在《辞意篇》分判断为普遍与个体,而在《分析论前篇》则分判断为普遍、特殊与不定?不定判断之称为不定者,是因其意义未定而尚含糊,可不置论。却普遍(又称“全称”),特殊(又称“特称”),个体(又称“单称”)3中判断是怎样相互联系的,还是一个问题。有些形式逻辑家以它们平列地作为1类分为3种,是不正确的,亦非亚氏之原意。我们现在在形式逻辑中,从量方面划分判断为全称(即普遍)、单称(即个体)和特称(即特殊)3种。全称判断和单称判断的主词都是指其概念的全部外延,而特殊判断的主词只指其概念的一部分外延。所以以主词所指的是否概念的全部外延而言,只有两种判断,不能有3种判断。所以说,把全称、单称、特称认为是判断之1类,分为平列的3种,是不正确的。亚里斯多德不是这样划分判断的。他在《辞意篇》中,只把判断分为普遍的,即其主词是可应用到多数同类对象的1 个词,和个体的,即其主词只能应用到1个对象的词,然后在《分析论前篇》中,才再把普遍判断划分为全称的,即其主词所指的是概念的全部外延的,和特称的,即其主词所指的是概念外延的一部分的。他的全称、单称、特称3种判断是经过两种二分法的划分才得出的。这两种划分的根据是不同的。所以我们说,把判断一口气划分为全称、单称、特称3种,不是亚里斯多德的原意。

判断之划分为肯定与否定,后世形式逻辑为方便起见,一般称为判断按其质的划分,同时也把亚里斯多德在《分析论前篇》之分判断为全称与特称的那种判断的划分称为判断按其量的划分。后人把这两种划分结合起来分判断为4种类型,即全称肯定(称之为A 类型),全称否定(称之为E类型),特称肯定(称之为I类型),与特称否定(称之为O 类型)。A、E、I、O 这4个符号沿用近2025年,一般形式逻辑的学人习而不察,未知其非出于亚氏。A、E、I、O 是拉丁语affirmo与nego(即“我肯定”与“我否定”的意思)两字各取其第1、第2两母音字母而得出,当然不会渊源于用希腊语的亚里斯多德。根据法人禅尼的“哲学史”,首先用A、E、I、O 来代表4 种类型判断的是第2 世纪的亚布里耶Apulée,114—190,见于其Dogmate Platonis一书的第3卷[78]。

但判断的能分为这4种类型,其见解确是根据亚里斯多德的判断学说。结合判断的所谓质与量,应将判断分为若干类型,形式逻辑家的意见殊不一致,各有其主张,全视其对于判断中的主词、宾词是怎样解释。判断中主词、宾词的解释就决定其整个逻辑学的系统,所以我们为要理解亚里斯多德的形式逻辑,从而深入去理解其一般地根据亚里斯多德的学说发展到现在的传统形式逻辑,就不得不谈一谈表示判断的命题,以宾词来称谓主词的句法,究竟是什么意思。

一个直言判断中有两个名词,即主词与宾词。这主词与宾词之间是怎样一种关系,从逻辑学来讲,不是很简单浅显的一个问题,有待于分析。概言之,归结为两种的见解。

第1种见解是认为一个命题中宾词是用以称谓主词的。这就是上面所引过牟宗三的解释。牟宗三很正确地称“亚氏逻辑为主”谓逻辑……主词是“体”、是被形容,被论谓;谓词是“义”,是能形容,能论谓。被论谓的“体”是殊相,能论谓的“义”是共相。体是局限自体,不通于他;义是如缕贯华义通于他。这样说来,判断中的主词既是“体局限于自体,不通于他”,是指其外延而言的;宾词是“义……是共相……能形容、能论谓……通于他”,是指其内涵方面而言的。当然,主词是殊相,是一定事物的名,既为一定的事物,亦必有其一定的性质,才属于一定的类,而因之为其一定的事物,却它在判断中的作用,是为宾词所论谓的主体,不是为具有某些性质的一个事物,故是以外延方面出现的。宾词则异于是。宾词是以义显的,是作为是什么以形容其主词的,故是以内涵方面,即性质方面在判断中出现而起作用的。根据这见解,在判断中我们并非拿主词与宾词作为两种或两个事物从而比较以辨其异同,乃是拿主词所指的一个或一群事物作为思维的对象,而对之用宾词有所论谓。例如“美国帝国主义是侵略的”这一判断中,“美国帝国主义”是主词,是指体,是殊相,是指某一东西,是以其外延显的,而宾词“侵略的”是指某一属性,以之形容,论谓其主词所指的“美国帝国主义”这一东西,故是以义显。此义“通于他”,因为其他的帝国主义国家亦是侵略的,故义为共相。此理甚显。但是如果我们拿“美国是一个帝国主义的国家”这一例子来讲,其宾词不是一个像“侵略的”那样一个形容词,而是语法所称为“名词”的用以表示事物的一个名称。那么,怎样可说它也是能形容、能论谓、以性质显的呢?当知“帝国主义的国家”在这判断中作为宾词,也是用以论谓其主词“美国”,形容“美国”,故也是以内涵方面,以什么是“帝国主义的国家”在判断中起作用的。

主词指事物是有量,宾词的作用是论谓,是形容,故无量之可言。如有量,则其量是宾词的一部分,而非宾词之量。“有些花是红的。”此中“花”有量,故云“有些”而未言“一切”、而“红”无量、如言“红”之量,如红之深浅,则“深红”或“浅红”是宾词,其“深”、“浅”已成“红”的一部分,非以之而言宾词。主词有量而宾词无量,主词宾词之间有肯定或否定的关系形式,故成A、E、I、O 4种判断类型,更无其他判断类型。此为根据亚里斯多德的判断学说,认为判断中的宾词是用以论谓主词的一种见解。

第二种判断见解,是认为主词宾词同是代表类的一种见解。这种见解把主词与宾词都从其外延方面来看,都认为是代表一类之词,认为在肯定判断中主词的类包含在宾词的类里面,而在否定判断中,主词的类则和宾词的类完全分离。例如“松树是植物”。在这判断中,“松树”是在“植物”之中,却“松树不是动物”,则“松树”与“动物”完全分开。由此可见,宾词是以所指的类整体的意义出现的。在“松树不是动物”这一判断中,“松树”的类是和“动物”的类整个分开。而在“松树是植物”这判断中,“松树”虽是在“植物”的整个类里面,却我们亦断不能把这判断理解为“松树是任何的植物”,意即“松树是包括在整类的植物之内”,却不是“松树是包括在植物之类的任何一部分”。后者的说法显然是不正确的,不是“松树是植物”的意义。

根据这第2种的见解,判断就不能只分为A、E、I、O 4种类型,因为主词与宾词既都代表类,而且是从两个类的外延来理解这两个词,则主词与宾词之间的关系当有下列5种:

(1)所有S是所有P,即S与P的外延是相等的。

(2)所有S是有些P,即S包含在P之内,而未穷尽P的外延。

(3)有些S是所有P,即S的部分外延等于P的全部外延,故S的外延未为P的全部外延所穷尽。

(4)有些S是有些P,即S部分外延与P部分外延重合,却S还有部分外延与P另一部分外延分离。

(5)没有S是P,即S全部外延与P全部外延完全分开。

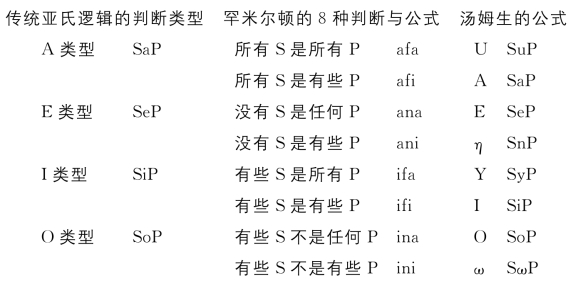

这种判断的见解就引起近代形式逻辑家,尤其是英国19世纪的形式逻辑家如罕米尔顿与汤姆生等,关于宾词量化的问题。既是从外延看判断的主词宾词,而外延是有其量的,则在判断中不只考虑主词的量而有全称判断与特称判断,而且必须考虑宾词的量,如上5种判断形式所表示。宾词因之而量化了。其结果则不只有5种判断,而实有8种[79]。罕米尔顿的宾词量化说,后又为汤姆生在其《思维规律》一书中所详加阐述[80]。兹将两氏的判断形式列后以明所谓宾词量化的结果,其详姑不置论。

上面罕米尔顿的公式都是用拉丁字母为符号。其f代表肯定,从拉丁字母的affirmo(我肯定)而来,因拉丁文动词不举其不定式而举其第一位单数,a、i是“我肯定”这拉丁字的第一、第二个母音字母;n代表否定,从拉丁字的nego(我否定)而来;e、o是“我否定”这拉丁字的两个母音字母。a代表周延的名词,而i则代表不周延的名词。汤姆生的公式混用希腊字母η与ω和拉丁字母U、A、Y、I、E、O。希腊字母η与拉丁字母E 音相近,而希腊字母ω又与拉丁字母O 音相近。拉丁字母U、A 两音相近,Y、I两音亦相近,故有上列各公式。

宾词量化是以主词宾词皆代表类这一见解为其基础。罕米尔顿等逻辑家试图以宾词量化来简化亚氏的主谓逻辑。他们认为判断皆可归结为方程式。是则判断的换位只有简单换位之1种,而无限制换位,三段论式可以不问其是属于那一格,三段论式的式亦可由19个增加至36个,三段论式的规则可大大地加以简化。这些问题,皆超出本文范围之外,姑且不详细研讨。亚氏的形式逻辑局限于主谓判断1种形式,是因其形式逻辑为尝试之创作,以语法为其研究的出发点,以辩论为其目的,其不能穷尽形式逻辑的广大领域,当然是意中事。故强调宾词量化的逻辑家早在19世纪上半叶,就试图就亚氏的形式逻辑加以改善,尤其是试图扩大演绎推理的范围而使之不为三段论式所局限。近代数理逻辑就是滥觞于这种形式逻辑改进和扩大的试图,故宾词量化虽于亚氏主谓逻辑之改善无大补助而为一般传统逻辑家所摒弃,但是他要求形式逻辑的发展,是无可厚非的[81]。

从判断第2种见解看宾词量化的问题,自然是把它看为是形式逻辑发展的1种试图,1个方向。但是从判断第1种见解看这问题,就必然认为宾词量化的不可能,例如牟宗三在其《逻辑典范》一书中,谓“谓词若当作义类看,则是不可量化的。因为‘义’无所谓量。体可以量化,‘义’不能量化。譬如仁义礼智信等概念,都不能以量来限制。我们不能说有多少仁、多少义。……‘凡人有死’我们不能说有多少死;‘声是无常’,我们不能问有多少无常。我们只能说有多少死的‘人’,只能问有多少是无常的东西。可见多少之量所形容的是‘人’,‘东西’所表示的‘体’,而不是‘死’,‘无常’所表示的‘义’。故量化的只是体,不是义。故谓词不能量化。”[82]

牟宗三这种论调是沿袭英国逻辑家卫尔顿的论调,且不如卫尔顿之批评宾词量化说得详审[83]。以卫尔顿之完全忠实于亚氏传统形式的立场,来这样抨击宾词的量化说,固无足怪,但牟宗三在其《逻辑典范》看来、是服膺于数理逻辑的一个人,而坚持“谓词是义、义不能量化”之说,实不可解。持宾词量化说者,不看谓词是义,而看谓词和主词同样的是所谓“体”、是类,故可量化。以宾词量化来改善亚氏的主谓逻辑,本是风马牛之不相及,柄凿之格不相入,“故于逻辑上,并无大贡献”[84]。宾词量化推演传统逻辑判断之四类型为八类型,虽是“麻烦”,但它之力求判断的逻辑意义之准确,也不能以其“麻烦”(牟宗三袭卫尔顿语)而一笔勾销。亚里斯多德早曾在其《分析论前篇》,中,判定宾词量化之不可能。其言曰:“我们必须认定属性随其主体。随主体的属性必是以整个来随其主体的,例如‘人是动物’,或‘音乐是科学’,‘动物’之随‘人’,‘科学’之随‘音乐’,都是毫无保留的跟随着[85]其主词。故在命题中我们这样使用其宾词的。因为要把宾词用成为‘每一个人是每一个动物’,或‘公道是所有良善’那样、是无用的而且是不可能的。”[86]他又在另一处说:“如果宾词主词都是周延的,所构成的命题是反乎真理的,其肯定是不正确的,例如‘每一个人是每一个动物。’”[87]亚氏从其主谓判断立场出发,把宾词认定是形容主词的“体”的,自是不可能量化。故量化宾词是无意义的。兼之宾词只是义,把“人是动物”说成“凡人是任何一个动物”,即罕米尔顿的afa式,是错误的,不是“凡人是动物”之义。但把这判断解释为罕米尔顿的第2 式,即afi,亦即汤姆生的SaP,所有S是有些P,其“有些”是指P外延的一部分,不是任何一部分,又何尝不通?即牟宗三一派逻辑家,也得要承认它是可通,只嫌“说一句话常不如此麻烦”[88]。但问题不是说话,是否常采此形式,而是在分析一句话的逻辑意义时,怎样才是正确。总之,宾词的量化是否可能,是在于从第1种判断的见解出发,抑是从第2种的见解出发。这不是关于存在的问题,而是解释命题中主词宾词的关系问题。以亚氏的解释而言,宾词是不能量化的。他认为宾词不能量化是符合他所主张的主谓逻辑的。

关于对立(又称相反)与矛盾判断,亚里斯多德在《辞意篇》第6、第7两章里说得很详尽、但有些词句还须解释的。他说明了什么是肯定判断、什么是否定判断之后[89],他就说:“任何肯定或否定判断都可有其矛盾的判断。每一个肯定判断有其相反的否定判断、而每一个否定判断有其相反的肯定判断。……两判断的主词宾词皆相同、其一判断为肯定,而另一为否定,则这两判断是互相矛盾的。”[90]上面引的第2句,从字面上看来不甚清楚。翻译是正确的。两个判断主宾两词皆同、而一为肯定、另一为否定,照我们一般的说法,当然可能是全称肯定与全称否定,即SaP与SeP、又可能是特称肯定与特称否定,即SiP 与SoP。那么,如前说,即我们现在所称得上对立、如后说,即下对立,而非矛盾。但亚里斯多德这里所指的两个单称概念为主词的两个判断、那么,不同质的两个判断,如“这一朵玫瑰花是红的”与“这一朵玫瑰花不是红的”当然是矛盾的[91]。

所以他在同篇标准页第17b第3行至5行上说:“如果有人说出两个命题,其主词都是普遍词而两命题都是全称,却一个是肯定,另一是否定,这两命题就是‘对立’的。”他举的例是:“每一个人都是白色的”和“没有人是白色的”,他并接着便说:“另一方面、如果一个命题是肯定,另一个是否定,其主词都是普遍词,但命题不是全称的性质,这两命题不是对立的。”[92]这里他说“命题不是全称的性质”,可能是指两个特称命题,那么、当然是SiP与SoP。这两命题我们称为下对立,而当亚里斯多德写他的《辞意篇》时,他并未用“下对立”这名称。其实在六篇中无这名称。他用的名称是对立命题的矛盾命题。下对立是后人补加的一个名词。但亚里斯多德在这里所说的乃是“两命题不是全称的性质”,又当何解?他举的例是:“人是白色的”与“人不是白色的”。接着他就说:“人是一个普遍词,但命题不是普遍的性质的。”跟着的两句话又不是补充说明何以这两个命题不是对立,所以以意揣测之、他又可能是说,因为“人是白色的”和“人不是白色的”这两命题的量尚未确定,是所谓不定量(adioristos)命题,故不可称为对立。

如果两个命题的主词是一样,而其中之一个是肯定的全称的,另一个是否定却不是全称的,这样的肯定与否定相反,我就称为矛盾。“所有人都是白色的”这一肯定命题是“不是所有人都是白色的”这否定命题的矛盾(按欧洲语文常常用“不是所有”作为“有些不是”的同意语——作者)。再则“没有人是白色的”是“有些人是白色的”的矛盾命题。但是,如果肯定命题与否定命题都是全称,例如“所有人都是白色的”和“没有人是白色的”,又如“所有人都是公道的”和“没有人是公道的”,这样相反就称为对立。

可见两个对立命题不能同时都是真的,但两个对立命题的矛盾命题有时候是同时真。例如“有些人不是白色的”和“有些人是白色的”是同时真的。如果一对肯定与否定的命题,其主词都是普遍词而两命题又都是全称[93],则其中一个必是真,另一个必是伪。如果两命题的主题都是个体词,情况也是一样,例如“苏格拉底是白色的”和“苏格拉底不是白色的”[94]。

在《辞意篇》这一段文字里,亚里斯多德已经把后来所称为逻辑正方形上的同素材之判断间的关系大概指出来了。但他的思想还有某些不够正确之点,例如,(1)他在这里矛盾命题的关系只和对立命题的关系对比表现出来,而在其较晚的《分析论后篇》中,他才清楚地说出“矛盾关系是本质上排斥中间的一种相反关系”[95]。后者的说法是更为明确而简洁,乃是他的晚年定论。(2)在他谈到两个矛盾命题的时候,他所说的是“一对肯定与否定的命题、其主词都是普遍词,而两命题又都是全称”。这显然是一对对立命题而不是矛盾命题,所以我们指出,他应该“其中一个是全称”,以符合矛盾命题的定义,他却接着说“如果两命题的主词都是个体词,而有所说的条件,它们便是矛盾的”。最后一句是正确的,但何以有上面一句?足见亚氏的逻辑思想在写《辞意篇》这一段的时候,还是有多少模糊成分的。(3)逻辑正方形的下对立、亚里斯多德只有以“对立命题的矛盾命题”说出,命题的从属关系尚未提到,故逻辑正方形的观念尚未形成,有待于后来的发展。至于正方形命题(或判断)的四种关系的特征,亚里斯多德更未曾作出详尽的推演。例如对立命题当然不能同时并真,却可能同时并假。这是对立与矛盾关系差异之一,而亚氏并未指出。

但亚里斯多德在其六篇中,对于判断对立与矛盾两种关系,曾反复的研讨。例如他说:“如果因为两个判断的对象是互相对立的,就认为这两个判断是对立的,那就是错误的。因为一个好的东西说它是好的,对于一个坏的东西说它是坏的……它们都是表达真理,却不能因为它们的主词是对立的东西,就说它们是对立的判断。判断之为对立是因为他们所表达的后果是对立的。”[96]又如他说,“人是”这命题的矛盾是“人不是”而不是“非人是”;“人是白色的”的矛盾命题是“人不是白色的”而不是“人是非白色的”。其理由是两个矛盾的命题,其一必是真而另一必假。亚里斯多德就根据这点而推论说:“如果‘人是白色的’是假的,不能就说‘人是非白色’是真的,因为‘非白色的’可能是木头。”[97]这里的亚氏似乎是从上面所讲的第2种判断的见解出发。他把“非白色的”作为1类看,而不是作为形容词看。如以“非白色的”看为是类,而且不是类的整体,而是类的任何部分,当然“非白色的”类中有木头。今“人是白色的”不真,则“人是非白色的”应该是真。以“非白色的”作为整体看,“人是非白色的”则真,如以“非白色的”作为类的任何部分,当然“人是非白色的”则不真。上引一段中,亚氏是从后一解释发出,岂非违反他原来主谓判断的原则?“非白色的”是不定形词。如果“非白色的”只指人而言,“非白色的”义始定,然后“人是白色的”不真,当然“人是非白色的”必真,因这样,“人不是白色的”和“人是非白色的”乃同义的两判断,是由SeP 换质而成Sa 。亚里斯多德如何能否认这点?此又证明亚氏的《辞意篇》是他早年之作,对于某些逻辑问题还在探索中而不尽免看法模糊之处。

。亚里斯多德如何能否认这点?此又证明亚氏的《辞意篇》是他早年之作,对于某些逻辑问题还在探索中而不尽免看法模糊之处。

在《分析论前篇》亚氏的对于判断之分析就进一步明朗化了。该篇的第1卷第46章里,有许多细致分析的例子。他证明“不是此”和“是非此”有别。“是非白”不是“是白”的否定;“不是白”才是“是白”的否定。他说:“他能不走路”和“他能走路”可同时真。“走路”与“不走路”皆是他这一人之能为。亚氏对这问题写过约640字(英译)。证明甚至在晚出的《分析论前篇》,他对于判断的逻辑分析是十分严谨的。例如他指出:“这是非白的木头”和“这不是白木头”意义不同,因为“是非白木还是木”,但“不是白木”可能不是木[98]。亚氏所分析的主要是不相容关系与矛盾关系之分。

对立关系是辩论所常用的。因此,亚里斯多德在他的《辩论常识篇》中很详细地从各方面讨论这问题。例如他把“朋友”与“仇敌”作为对立概念,又把“有益”与“有损”作为另一对对立概念。于是他就作出下面6种形式:

(1)对于朋友有益与对于仇敌有损。

(2)对于朋友有损与对于仇敌有益。

(3)对于朋友有益与对于朋友有损。(https://www.chuimin.cn)

(4)对于仇敌有益与对于仇敌有损。

(5)对于朋友有益与对于仇敌有益。

(6)对于朋友有损与对于仇敌有损。

上6种形式,其(1)是两部分不是对立,因两件事都是有好处的,其(2)的两部分也不是对立,因两件事都是没有好处的。其他四种情况,每种形式都是对立,因一部分的事都是有好处的,而其他一部分是没有好处的。对于朋友有益,其对立有两种,即对于仇敌有益和对于朋友有损。对于朋友有损等亦是一样,皆有两种的对立[99]。亚氏之研讨一个问题,其仔细类都是像这样。研究逻辑的人应当以此为训,勿谓其烦琐而忽之,盖严格的思想锻炼实为学习逻辑的任务之一。

亚里斯多德指出某一属性之为某一事物的属性,可能是事实上如此,可能是必然如此,又可能是可能如此[100]。这就是说,判断有三种类型:实然性的、必然性的、盖然(又称或然)性的。所谓实然性者,即客观情况确实是这样的,在客观现实中某事物实在具有某一属性。所谓必然性者,即根据所知的客观情况与所掌握的客观情况发展之规律,某一事物必定是这样而不可能是别样,其发展的未来也必须要到这样而不可能不到别样。所谓盖然性者,即所知的目前客观情况虽已足够掌握,而其发展规律尚未十分明确,或规律虽已掌握,但目前客观情况尚未全部彻底了解,故事情可能是这样,而尚不能确定其必须这样,而不可能是别样。盖然性者,不是无边际的可能性。它是在目前情况下为必然性的反面,即“可以不然”的意思。故亚氏指出:“事情之可能不是”,其矛盾不是“事情之不可能是”,而是“事情之不可能不是”;“事情之可能是”,其矛盾不是“事情之可能不是”,而是“事情之不可能是”。亚氏并接着说:所以,“事情之可能是”与“事情之可能不是”,这两判断是相互含蕴的,其一真,则其另一亦必因之而真的。这两命题既不是矛盾的,故同一事物可能是而同时又可能不是。但“事情之可能是”与“事情之不可能是”这两命题绝对不能同时都是真,因为它们是矛盾的。“事情之可能不是”与“事情之不可能不是”两命题的关系亦如此[101]。

亚里斯多德对于“可能是”、“不可能是”、“必然是”与“不必然是”相互的关系。言之甚详。

(1)事情之可能是。

(2)事情之可能不是。

(3)事情之不可能是。

(4)事情之不可能不是。

(1)与(3)矛盾,而(2)与(4)矛盾。(1)与(2)不矛盾;(2)之矛盾不是(3)而是(4)。(1)之矛盾不是(2)而是(3)。

亚氏说:“让我们列表说明之如下:

一、事情之可能是,意即:

事情是可能的。

事情不是不可能会是的。

事情不是必然会是的。

二、事情之不可能是,意即:

事情不是可能的。

事情是不可能会是的。

事情是必然会不是的。

三、事情之可能不是,意即:

事情是可能会不是。

事情是不可能会不是的。

事情不必然会不是的。

四、事情不可能不是,意即:

事情不是可能会不是的。

事情是不可能会不是的。

事情是必然会是的。”[102]

由是可见“盖然”与“必然”在意义上的关系。

现在我们的传统逻辑谈判断的变形,如“所有人都是动物”可变形为“没有人不是非动物”,谓之换质,又可变形为“有些动物是人”,谓之换位。适当地运用换质、换位的方法,更可得出所谓换质位,即变出一个以原判断主词之矛盾词为其主词的新判断,与所谓戾换,即变出一个以原判断主词之矛盾词为其主词的新判断。故由一全称判断以变形可得7 种新判断,由一特称判断可得3种新判断。亚里斯多德在其逻辑六篇中只有换位,而未明言其他,而且现在一般在形式逻辑关于判断变形的名词,除换拉一词是由亚氏曾用过的一名词所翻译的之外,其余各词,如换质等,都是后来增补的。

兹先讲亚氏关于判断换质一段:当动词“是”在句中用为第3因素时,结果就有两种不同的积极与消极的命题。例如在“人是公道的”这一句子中,动词“是”不管我们以之归于句中的名词或归于句中的动词,总是一个第3 因素。因之就由这些素材而组成不只两个命题,而是有了4个命题。……

我的意思是动词“是”加在“公道”之上,也可以加在“非公道”之上。同样地也可构成两个否定命题。这样,我们就有所说的4个命题。看下面图解就清楚了:

上面的“是”与“不是”是加在“公道的”或“非公道的”之上。这就有了《分析论》[103]所讲的命题正当图式。如果命题的主词是周延的,其规则也和上面一样。我们就有了下面的图解:

在这个命题中,就不能像前面那4个一样,把线所联系的命题看为是同时真的;只有在某些情况下它们可同时真[104]。

上面这4个命题两种情况是如此。还有第3种情况:命题的主词又可能是“非人”那就有下图:

这就穷尽了命题的对立关系。最后的4个命题是和前面两组的4个命题不同,因为主词是“非人”[105]。

上面第1、第2组的4命题中,亚里斯多德是运用今日我们在形式逻辑之所谓换质,故“人不是公道的”与“人是非公道的”和“人不是非公道的”与“人不是公道的”完全适应,而且是同义。第3组的命题是以“非人”为主词,现在称为原命题的戾换。但亚氏尚未提出以原命题宾词之矛盾词为主词的命题形式,即现在之称为质位并换,或称对置者。然而他对于各组命题的对立与矛盾则详加研讨。这些问题不为今日形式逻辑所重视。

亚里斯多德并指名说到命题的换位。他说:“句子中主词与谓词位置的互换并不变换其意义。例如‘人是白色的’与‘白色的是人’。”[106]在表面上,这种说法显然是不正确的。绝对不能由“人是白色的”换位而得“白色的是人”,应该换位为“有些白色的是人”。但亚氏在这里还未真正谈到逻辑的判断(命题)的换位,而只谈句子的构造。在这里他只谈句法而不是涉及逻辑。按希腊语,“人是白色的”的形容词“白色的”可在语法上句子的主词前面,并省去动词而全以小词表示句中各词的意义,不能翻译,故亚氏说句子的意义未改变,实本此。真正谈到逻辑判断换位是在《分析论前篇》里面,当他谈到三段论式的前提的时候。在那里他说:“全称否定前提中的两名词是可互换的,例如,如果‘没有愉快是好的’,那就必是‘没有好的东西是愉快的’。但是肯定前提[107]必须部分换位,而不能全称换位,例如,如果每一种愉快都是好的,那就是有些好的东西是愉快,特称肯定可换位为特称肯定(因为如果有些愉快是好的,则有些好的东西是愉快);但特称否定不能换位,因为如果有些动物不是人,并不能因之而说有些人不是动物。”[108]

各类型的命题(判断)的换位在上面所引亚氏一段言之颇详。接着一段是种种换位的原因,他说:“先拿一个全称否定命题,其两词是A 与B。如果没有B 是A,自然没有A 是B。因为如果有些A(让我们假定这是C)是B的话,那就不能说没有B 是A,因C 是B 之一。但是如果每一个B都是A,那么有些A 就是B。因为如果没有A 是B 的话,那就没有B能是A。但我们已承认每一个B 都是A。如果前提是特称,情形是相仿的。因如果有些B是A,那就有些A 必是B。如果没有一个A 是B,那就没有B能是A。但如果有些B不是A,就不一定有些A 会不是B;例如,以B 代表动物,以A 代表人。有些动物不是人;但每一个人都是动物。”[109]

接着就有一段很有兴趣的讨论,关于必然判断与盖然判断的换位。必然判断的换位也是和上面一样。全称否定换位为全称否定;全称与特称肯定都换位为特称肯定。如果没有B是A 是必然的,那就没有A 是B也是必然的。因为如可能有些A 是B 的话,那就可能也有些B 是A,如果所有或有些B必然是A,那就有些A 必然是B;否则也不能有些B 必然是A。但特称否定不能换位,其理由已在上面[110]述说过了。

其次谈到盖然判断的换位。盖然判断之为盖然,有数义。必然的,不必然的,可能都是盖然的。其肯定判断之换位方式可照上述[111]。……但盖然否定判断换位则当别论。如果说是盖然的,是因为B必然是A,或者因为B不是必然是A,那么,就可和其他否定判断一样来将这盖然判断换位,例如,如果有人说:人可能不是马,或可能没有衣服是白的。在前一例,一个词必然不属于其他一词,而在后一例,那就不是必然的。像这样命题之换位就和其他否定命题一样。因为既可能没有人是马,那就可能没有马是人;既可能没有衣服是白,就可能没有白的东西是衣服。因为如果有任何白的东西必然是衣服,那么,有些衣服就必然是白的。这一点已经证明了[112]。特称否定也须和上面的特称否定一样处理[113]。但是如果说什么是可能的,乃是因为它是常例或是自然的(我们之称为可能是这样意思),那么,盖然否定命题就不可像简单否定命题那样换位;那么,全称否定则不能换位,而特称否定则可换位。关于这点,等到我们讲可能的时候[114]就清楚了。现在除已讲过的之外,可以为这是明了的:没有B是A 是可能的,或有些B不是A 是可能的,其形式是肯定的:因为“是可能的”这一语和前面的“是”同列,而“是”之一字,不管他是用在称谓的什么两个词之间,总是肯定的,例如,“这是非好的”,或是“这是非白的”,总之“这是非如此”。却随后才证明这点(本篇第46章)。在换位时,这种种命题都和其他肯定命题有同样性质[115]。

亚里斯多德之研究必然与盖然判断及其换位各种情况,确是精审详明。上引一段只是大概。如细阅文中所提到的各章,更能知道他对这题的研讨反复尽致,而这些问题概为今日之言形式逻辑者所省略,实属可惜。

却有一点,我们不得不连带指出,就是亚里斯多德在其逻辑研究是以主谓判断为其主场,而主谓判断则以其主词为体,宾词为义,为形容主体的,故不是一个类。因其非类,故不涉及其外延。但亚氏之谈到换位时,就不能不把宾词亦看为类,例如上面说到,“既没有衣服是白的,就可能没有白的东西是衣服”等。“白的”作为形容词是义,而“白的东西”就是类了。足见将逻辑的研究局限于主词为体宾词为义的主谓判断,是讲不通的。

拘于主谓说的逻辑家,每每到讲不通时,就从而为之辞,却毕竟还是不通,徒见浅学而已。牟宗三是其一例。兹引牟宗三《逻辑典范》一段来说明这一点。牟宗三说:“凡S是P”,S为体类,P为义类。于换位推理,当为“有P是S”。在此,为义者又为体,为体者又为义。此种推理,在常识上,本已成立;然于说明,尚未圆足。吾人固知,体义无固宜。在前陈者即名为体,在后陈者即名为义。然单讲一宗,固宜如此;而宗宗连讲则嫌未妥。为免此疵,可采用约翰生之法,使S与P俱为谓词,另置变项X 以实之以为体。如是,“凡S是P”实等于“凡是S者是P”。在此,S与P俱为常项,而“者”(X)字则为变项。此种解法,本极通顺,无勉强处。盖吾人言语,常有简略;实则“者”字不可省。如是,由“凡是S者是P”,到“有是P者是S”,S与P无论怎样换法,俱不失为义类;而与“者”字相连者即为“体”之所在,不与“者”字相连者,则仍纯为义类。与“者”字相连者虽为“体”之所在,而“体”仍只是“者”字,而非与之相连者。吾人于此注重“者”字,不注重与“者”相连之“义”,然而“义”固亦仍未变也。“即不受影响。”[116]

此话议论正足以说明拘泥于主谓逻辑者之到了讲不通时,则强为之辞,而毕竟不通。凡S是P固然是凡是S者是P。于此,体寄于“者”字,而S为义。到了“有是P者是S”,S即为义。但怎样可由P 之为义者而变成为“体”之“是P者”?“者”之一字不能弄这把戏。实则在“凡S是P”之P原来含有“体”义,故到了“有是P 者是S”时,P 之体义更显,否则莫由换拉。亚里斯多德虽从主谓判断出发,而到了换位的实际问题,则并不强辞夺理,硬要说“凡S是P”之P是“义类”,不可为“体类”。在换位时,亚氏毅然放弃其主谓立场,而把P所代表的宾词看为类(体)。

牟宗三学识浅薄,囿于主谓之说,从他所举的实例更可见其辞之穷。牟宗三说:“此可举例以明之。譬如由‘孔子是人’到‘有人是孔子’。此步不生问题。换位后,孔子为义类,义实通他。即此人不是孔子,他人许是孔子。诸多异解,起于此处。当末定时,人人皆可为孔子,当已定时,只有一人是孔子。当其为主词,为已定;当其为谓词,为未定。为已定时,为特体;为未定时,为义类。义类即共相。故此步推理不生问题。但由‘有人是孔子’再换位而为‘有孔子是人’,则实不成辞。世无多孔子故。若如此而以‘者’实之,则通矣。”[117]

牟宗三之说不通,在于“主谓为已定,为特体,为谓词,为未定,为义类”这几句话。当知“孔子”是一个单称词,所指的是特定个体。由“孔子是人”换位而为“有人是孔子”,牟宗三认为“不生问题”,却再换位而为“有孔子是人”“则实不成辞”。牟宗三把“有人是孔子”换位为“有孔子是人”,何其拘泥于公式如斯之甚?“有人是孔子”形式上是SiP(特称肯定判断),换位应按公式得PiS,即“有些P是S”。原因是因为在SiP的P不周延,故换位后不能周延。今“有人是孔子”之“孔子”是单称概念,而单称概念必周延,故由“有人是孔子”换位应为“孔子是人”。此而不知,只知套公式,何以谈逻辑?

我说牟宗三之不通而强为之辞,实则不知公式的意义,岂特辞穷而已?主谓判断是很常用的判断形式。亚里斯多德研究形式逻辑本是从语法入手,其注重主谓式,固不足怪,但到了实际问题发生,为主谓之说所讲不通的,他并不拘泥于主谓说而从实际上求其问题之解决。亚氏这种科学精神,远非后世某些形式逻辑家之坚持主谓说者所可望而及。

亚里斯多德在《辞意篇》分表达判断的命题为简单命题与复合命题,而未谈到复杂问题。他说:“第一类简单命题是简单肯定,第二类是简单否定;其余都是简单命题的连缀。”[118]“陈述一件单一事实的命题概称为单一命题,陈述一件事实的几个部分却构成一个整体的,也称为单一命题。至于陈述许多事实,或陈述事实的几个部分却不能连结为一体的,就是各别的命题。”[119]“复合命题是简单命题的结合。”[120]何以亚氏不提到复杂命题,实不可解。亚氏研究形式逻辑起初是从语法出发,而希腊文的复杂句甚或多,却未引起亚氏在逻辑中的注意。因此之故,他在三段论式的研究中也不注意假言和选言三段论式,而只讨论直言三段论式。但是他是曾反复研讨过必然与盖然命题的,却他所原用的必然与盖然命题,其形式多半是“可能A 是B”与“A 是B 是必然的”。这不是复合句的形式而是复杂句的形式。故我们认为亚氏之未研究复杂命题,如“如果A 是B,则C是D”这种命题是不可解的。

复合命题可以简单形式出现,亦可以复合形式出现。“人是动物,人是两足的,可分而为两个各别的命题,亦可合而为人是有两足的动物。……但某人是一个鞋匠,而这人又是好的,这两命题不可合为一个复合命题,成为这人是一个好鞋匠。”[121]“各谓词所指的诸义,如对于同一主体都是偶然的,或彼此是偶然碰在一起的,则不能合而为一个谓词。”[122]“再者,如果两谓词,其一词的意义已包含在其他词的意义之中,亦不应连缀而为一词,例如一个谓词是‘白色’而另一谓词又有‘白色’的意思,则不应重叠‘白色’的义。”[123]

在《辩论常识篇》中亚氏以命题的内容分为道德的命题,自然科学的命题,与逻辑的命题[124]。但这种划分与形式逻辑无关,可置之不论。

亚里斯多德之论判断,大概如上述。其中某些论点为今日形式逻辑所保留,有些为后世逻辑家所误解所忽略,有些为唯心主义形而上学者所歪曲,却另有些为后世逻辑家所发展。这些问题当在本文下章加以讨论。

相关文章

判断变形有换质与换位两种形式,但由这两种形式亦可得其他形式,故这两种形式是主要的形式。传统形式逻辑从E型判断的变形得出下列8个判断:SeP原判断其变形过程,初级的形式逻辑教本皆言之甚详,且参考A 型判断变形自易明了,兹不赘述。传统形式逻辑说明由I型判断即SiP 之变形只能得出另外三个判断,连同原判断如下:SIP原判断其他四种变形在I型判断而言是不可能的。上面四种可写为:由此可见,判断的各式变形,皆可由图直接解释。......

2025-09-30

证明是在科学思维中极其重要的。在逻辑中,证明是对于正确的论题加以辩护,对于错误的谬论予以反驳,对于诡辩予以揭露,对于欺骗进行打击。在这一切上,证明都是一种有力的武器。获得这一切知识便超出形式逻辑的范围,有待于马克思主义的辩证法。[6]“对人辩论”是拉丁文逻辑术语argument ad hominem 之译,有时译为“对人不对事的谬论”。......

2025-09-30

所以想要初步了解这条定义,我们必须简单地说明一下“科学”、“思维”、“正确思维”、“规律”、“形式”和“初步规律和形式”这几个概念。关于逻辑的,我们只简单地说,思维是一种心理活动,是人类意识的一种过程,是对客观现实的一种反映。苏联一本心理学教科书关于思维的定义是说:“思维是事物之间有规律的联系和关系在人脑中的概括的反映。”自然科学完全证明脑是思维的器官,思维是脑的机能。......

2025-09-30

可是SiP只是素材的符号。例如“有些学生是共青团团员”和“有些学生不是共青团团员”,这两个命题有相同的素材,“学生”和“共青团团员”,为其主词和宾词的材料,故称为同素材的命题。“北京是我们政治的中心”和“武汉市是全国交通的中心”这两个命题更是不同素材的。因其主宾词的素材都是不同的。......

2025-09-30

人们根据客观事物当然的道理而进行思维,是正确的,这是自发的逻辑思维,有别于形式逻辑这门科学所要我们掌握的科学知识,运用它来正确地思维的那种自觉的逻辑思维。既然有自发的逻辑思维,我们就不能说没有系统地学过形式逻辑的人就不能正确地思维。由此可见,自发的逻辑思维是不够的,它是不完备的,因之就要学习形式逻辑来补充它。......

2025-09-30

判断的这种区分又称为判断的模态[7]。这种划分是根据我们对于客观事物联系的认识之程度深浅到了盖然的阶段,或者到了实然的阶段,或者到了必然的阶段。盖然判断反映其主体与其陈述的联系或分离是有其可能性的表达为命题时,其系词是附加着“可能”这一类的副词以表示其盖然的模态的,例如“今晚可能下雨”。......

2025-09-30

直言判断的简单形式都是简单判断。复合判断反映几个主体和一个陈述,或一个主体和几个陈述的联系或分离。这种判断是几个判断结合在一起。实际上是可以分开的。一个判断按其划分根据可分入各个类中。例如“凡是中国人民都是爱戴毛主席的”这一判断按质是肯定判断,按量是全称判断,按关系是直言判断,按模态是实然判断,按组成是单一判断,按质量结合是属A类型。......

2025-09-30

相关推荐