心境心境是一种微弱、平静而持久的情绪状态,对人的影响往往保持时间较长。激情激情是一种强烈的、爆发式的、时间短暂的情绪状态,如狂喜、暴怒、绝望、恐惧。三是脱离引发激情的环境。应激应激又称为应激反应,是在出乎意料的紧迫与危险情况下引起的高度紧张的情绪状态。在危险的境遇下独立地采取果断的决定,在瞬息变化的情况下做出迅速的反应,这些都是应激状态。......

2023-11-06

(1)恐惧

恐惧是有机体企图摆脱、逃避某种情景而又无能为力的情绪体验。人类的大多数恐惧情绪是后天获得的,其本质表现是生物体生理组织剧烈收缩,组织密度急剧增大,能量急剧释放。恐惧时肾上腺素大量释放,机体进入应急状态,心跳加快、血压上升、呼吸加深加快;肌肉(尤其是下肢)供血量增大,以供逃跑或抵抗;瞳孔扩大以接收更多光线;大脑释放多巴胺类物质,精神高度集中,以供个体迅速判断形势。如果威胁继续存在,个体的活动减少,目光凝视含有危险的事物,随着危险的不断增加,可发展为难以控制的惊慌状态,严重者出现激动不安、哭、笑、思维和行为失去控制,甚至休克。恐惧作为消极的情绪对人类生活会产生不良的影响。

(1)愤怒

愤怒是指当愿望不能实现或为达到目的的行动受到挫折时引起的一种紧张而不愉快的情绪。愤怒可能引发幻觉,如幻听、幻视,医学上也写有内分泌失调等等。它常被看作是一种原始的情绪,在动物身上是与求生、争夺食物和求偶等行为相联系的。愤怒时往往会做出发泄的行为,严重者更会失去理智。愤怒在人的成长过程中出现较早,出生3个月的婴儿就有愤怒的表现。例如,约束婴儿的身体活动,强制婴儿睡觉等,均可引起他的愤怒,表现形式有哭、手足舞动等。在成人身上,愤怒依赖于人已形成的道德准则,常属于道德感的范畴。愤怒的强度从轻微不满、怒、激愤到大怒,其强度和表现与人的修养有密切关系。

(1)快乐

快乐是指欢愉需要得到满足后,紧张解除时的情绪体验。18世纪思想家杰里米·本瑟姆说,最好的社会是人民最快乐的社会,最好的政策是带来最大快乐的政策。因为快乐是一种积极的情绪,也是一种内心资源,快乐的情绪能激发人的斗志,唤起人的热情,激起人的聪明才智和创新能力。研究表明,影响快乐的因素有很多,主要包括生存状况、亲情状况、精神追求、民族性格、年龄和个性特征等六个方面。

1.生存状况

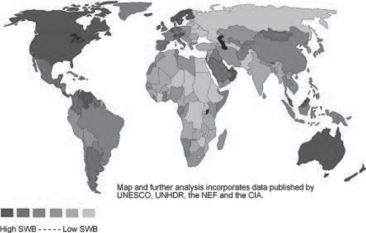

生存状况是个体是否拥有较多快乐的基础之一,包括工作、健康、经济等诸多因素。浙江财经学院陈惠雄教授认为,健康状况包括健康的身体和健康的个性。有关调查显示,个性健康存在问题的人口数达到10%,这些个体往往是增加别人痛苦的同时增加自己的痛苦。经济状况能够保证我们基本的物质需要,而相对经济地位则反映相对生活水平,对个体的幸福心理感受有重要影响,但并非绝对影响,如图7-1 所示,颜色越深表示快乐指数越高,快乐感较强;颜色越浅则表示快乐指数越低,快乐感较弱。

图7-1 全球主观幸福感(subjective well-being,SWB)调查

(资料来源:Sherri Fisher.金钱换取快乐的秘密.Positive Psychology News Daily,2008(5).)

调查显示,北欧诸国既有较高的收入也有较高的快乐,其次是英、美、澳、加、新西兰、爱尔兰6个英语国家和巴西、智利等拉美国家。收入很高的德国、以色列、新加坡与收入极低的印度、孟加拉国及许多收入更低的非洲国家,还有收入中等的希腊、南斯拉夫、波兰、泰国、埃及等中东国家的快乐水平同为中等。快乐水平最低的国家包括:收入极高的日本、收入不错的韩国、收入较低的中国以及收入水平很高的位于西南欧的一些国家。

2.亲情状况(www.chuimin.cn)

健康和亲情是影响人们快乐的两个非常重要的因素,在国外这两个因素可能占影响人们快乐因素的48%。陈惠雄教授在浙江省的快乐调查中发现,健康和亲情占到51.6%的比例。马歇尔讲过:“即使他是穷人,也能在亲情、宗教方面找到无上快乐的源泉。”因此亲情状况对人们的快乐影响是巨大的。

3.精神追求

大家都有这样的体验,当专注于某件事时,往往伴有一种愉快感。这种专注可以是某种长期的事业追求,也可能只是短期专心于某一娱乐。人们专注于某项活动会刺激人体内特有的一种荷尔蒙的分泌,而使人处于一种愉悦状态。因此,关注并购买了某种可心的物品,都会给人带来莫大的快乐,这也是女性乐于逛街的深层原因。西方的多项社会调查表明,信仰与快乐关系密切,常去教堂的人比较快乐,没有信仰的人较不快乐。

4.民族性格

快乐研究专家美国伊利诺伊大学心理学家蒂纳(Ee Diener)认为,快乐是拉丁文化的特征,智利、巴西等国有高比例的快乐人群;与此同时,日本人却与他们的财富增长相反,有更多的忧郁。美国的一项快乐调查也显示,亚裔美国人比欧洲裔美国人更容易跃入快乐的底线。

5.年龄

这是一个大家容易忽视的因素,其实年龄与快乐呈“U”型关系。儿童有较多的快乐,有研究表明,婴儿每天平均会笑400次,成年后这个数字降至每天仅15次,之后随着年龄的增长而减少,一般30~40岁时为最低点。“年轻多忧,中年多愁”的原因与该阶段面临人生的重大选择与调适有关,即要过工作、婚姻、家庭关,由此会衍生出诸多的犹疑、痛择、悔悟、抗争等等,所以备感压力。随着人过了不惑之年,有了自认的定型或“认命”,快乐又会慢慢地多起来。

6.个性特征

人的个性是遗传、教育、社会环境等多种因素影响的结果,其与个体的快乐水平也有重要关系。国外研究快乐和幸福的专家发现,十年前感觉比较快乐的人十年后仍然感觉很快乐,个性的差异可能对快乐的影响很大。快乐个体的性格特质具有积极社交、设定可达成的目标并努力去实现和注意消除自己观念里的忧虑和挫折感等特征。培养好的个性特征能够使个体获得更多的快乐。

(1)悲伤

悲伤是与所热爱的对象的失去以及珍惜的东西的消失相联系的情绪体验,常伴有哭泣、焦虑、失眠和冷漠的心理反应。通常认为悲伤、哭泣是一种消极的情绪,但悲伤的紧张度要小于很多其他的消极情绪。纽约大学沃克·福特发现,悲伤带来的负面情绪是平衡精神健康的重要环节,是人天生的自我保护功能,可见有时悲伤对健康是有益的。研究还发现,悲伤时最适合搞人际关系,因为悲伤让人不再傲慢,变得谦逊。但强烈持久的悲伤情绪会阻止很多正常机能的运转,因而应尽力避免,但是很多时候我们很难摆脱这些不利因素的影响。

美国科学家提出了可以通过运动、转换思维方式和扩大社交的方法来摆脱悲伤和情绪低落。此外,哭泣也是消除悲伤、缓解情绪压力的一种好的方法。美国生化学家佛瑞做过一个实验,他让志愿者观看情感电影,将因感动而流的泪水滴进试管。几天后,又用切洋葱的办法让同一群人流下眼泪滴进试管。结果显示,因悲伤而流的“情绪眼泪”和被洋葱刺激出的“化学眼泪”成分大不相同。前者蕴含着儿茶酚胺,而后者却没有。儿茶酚胺是大脑在情绪压力下释放出的化学物质,过多的儿茶酚胺会引发心脑血管疾病,严重时会导致心肌梗死。佛瑞认为,哭泣是人体排“毒”的重要方式。哭泣后,情绪强度可减低40%,而那些不爱哭泣的人,身体健康很容易受到影响、某些疾病容易恶化,如结肠炎、胃溃疡等疾病。美国心理学家弗雷认为,女子的寿命之所以比男子长,主要是因为她们比较爱哭。

有关学校心理学的文章

心境心境是一种微弱、平静而持久的情绪状态,对人的影响往往保持时间较长。激情激情是一种强烈的、爆发式的、时间短暂的情绪状态,如狂喜、暴怒、绝望、恐惧。三是脱离引发激情的环境。应激应激又称为应激反应,是在出乎意料的紧迫与危险情况下引起的高度紧张的情绪状态。在危险的境遇下独立地采取果断的决定,在瞬息变化的情况下做出迅速的反应,这些都是应激状态。......

2023-11-06

身体的情绪地图家人都知道我有个小小的习惯——喜欢洗头发。或者,用另一个说法来解释,就是身体提供了心理问题一个“宣泄”的窗口。因此,根据世界心理卫生组织的统计,大约有70%以上有心理障碍的人会以“攻击”身体器官的方式来消化自己的情绪困扰。由此可知,除了环境污染、饮食内容、卫生习惯等等为人熟知的因素之外,情绪压力绝对在其中扮演了举足轻重的角色。......

2024-07-17

情绪与情感的联系与区别情绪和情感虽然不尽相同,但却是不可分割的,在日常用语中二者也可以相互替换。情绪是与有机体生理需要是否得到满足相关联的体验,侧重于生理的反应和外部表现。例如,婴儿一生下来,就有哭、笑等情绪表现,而且多与食物、水、温暖、困倦等生理性需要相关。情绪具有情境性和暂时性的特征,情感则具有深刻性和稳定性的特征。情绪具有冲动性和明显的外部表现,情感则比较内隐。......

2023-11-06

我们把这种情绪所固有的特征称为情绪的维度,主要指情绪的动力性、激动性、强度和紧张度等方面。情绪的动力性有增力和减力两极。情绪的强度有强、弱两极,如从愉快到狂喜,从微愠到狂怒。情绪强度的大小取决于情绪事件对个体意义的大小。人们情绪的紧张程度决定于面对情境的紧迫性,个体心理的准备状态以及应变能力。如果情境不太紧急,个体心理准备比较充分,应变能力比较强,个体就不会紧张,而会觉得比较轻松自如。......

2023-11-06

美国心理学家坎农对詹姆斯—郎奇的情绪理论提出了如下质疑:机体的生理变化在发生上相对缓慢,不足以说明情绪迅速发生、瞬息变化的事实。切断动物内脏器官与中枢神经系统的联系,情绪反应并不完全消失。根据这些事实,坎农认为,情绪并非外周变化的必然结果,情绪的中心在中枢神经系统的丘脑。......

2023-11-06

空间知觉是客观事物的空间特性在人脑中的反映,包括形状知觉、大小知觉、深度知觉和方位知觉等。空间知觉是由视觉、听觉、运动觉等感官协同活动的产物,同时也是人长期生活经验和大脑思维的结果。由于人是生活在三维空间之中,所以深度知觉对人来讲是十分重要的。深度知觉的产生,主要是双眼视觉的作用。方位知觉对物体或自身所在空间方向、位置等属性的反映叫方位知觉。......

2023-11-06

[27]影响品德形成和发展的内部因素1.个体拥有社会经验个体拥有的社会经验的丰富程度对于个体品德的形成和发展具有一定的影响。......

2023-11-06

通过分析呼吸曲线的频率、振幅和波形,可以推断出某种情绪状态的存在。循环系统的变化可以通过血管容积描记器、心动电流描记器、心电图等仪器记录下来,作为分析情绪状态的客观指标。利用皮肤电描记器可以记录情绪状态下的皮肤电反应并绘制出曲线。情绪的脑机制现代生理学的研究日益强调中枢神经系统对情绪的作用。边缘系统的杏仁核与情绪的关系极为密切。......

2023-11-06

相关推荐