图3-4-3《浙江宁波府总图》中的东钱湖图3-4-4《鄞县图》中的东钱湖这图上,东钱湖就是一个内陆湖泊,根本看不到东钱湖经大嵩江进象山港入海的模样。按理,该局在合成省图、府图不该再重复《皇舆全览图》和雍正省志中的错误。图3-4-5《鄞县图》中的大嵩江诸源与东钱湖无关图3-4-6《甬江流域水系图》参考书目曹婉如等编《中国古代地图集(清代)》,文物出版社1997年12月版。......

2023-11-06

现见史籍上记载治湖经费最早的,是时任明州制守的宋孝宗皇次子魏王赵恺于南宋淳熙三年(1176)底上的一个札子里披露的。其中有两个数字,一为计划数,一为实际数。

东钱湖在乾道年间,茭葑淤湖已相当严重,故制守张津于五年(1169)上札子奏请治理,并得到朝廷同意,即“得旨依奏”。但未几,张津离任,孝宗皇兄赵伯圭于同年十月初五抵明州接任,宝庆志说是赵继续着张的治湖之事。

赵伯圭踵其后,遣知县事杨布量步亩许,徒庸当用钱一十六万五千八百八十八贯,米二万七千六百四十八石,工役至大,费用不赀,以故中辍。(南宋宝庆《四明志》卷十二)

鄞县知县杨布,任期为乾道三年七月初一至六年九月二十三日(宝庆志卷十二),所以这个治湖经费是乾道六年(1170)完成估算提交的,估算的方法是现场实测——“量步亩”。但由于“工役至大,费用不资”,这个事儿,在赵伯圭整个不算短的任期(乾道五年至淳熙元年,1169—1174)中,都处于搁置状态。

赵恺继其皇叔任,亦续其事,终于在淳熙三年底蒇事奏闻。其中有曰:

自臣到任,恭承前后所降诏书,指挥兴修水利。今年四月据知鄞县事姚枱乞开东湖,委长史莫济、司马陈延年相视基址,询访湖边父老以及士大夫,皆以为当开。遂委官量步亩实数,具奏以闻。在法,农田水利并以食利众户共力修治,合是民间出财,陛下圣慈爱念黎庶,为之出内帑会子五万贯,义仓米一万石。臣仰体圣意,凡用竹木、支犒赏、搬运茭葑,并用本州钱以佐其费。缘其地界阔远,分作四隅,差官董役,复选择士人有心力者相与办集,令莫济、陈延年往来监视。计开葑二万一千二百一十三亩三角一十六步,至十月三十日已遂毕事。(南宋宝庆《四明志》卷十二)

也就是说,历史上东钱湖首次治葑,实际上从申请到最终完成,前后共花了整整七年(1169—1176)的工夫,主要的经费来源是“内帑”,也就是皇帝、皇室的私财。可见,若不是皇伯侄二人的坚持,张津的治葑之议,到“得旨依奏”这一步就算完事了。

赵伯圭的经费估算数字比赵恺的实际支用数字大了不少。钱,前者为16.59万贯,后者用内帑5万贯,加本州钱,估算也就是前者的零头,合计6.59万贯;粮,前者2.76万石,后者1万石。这意味着赵恺实际动用的钱粮,仅相当于赵伯圭估算经费的40%左右。差异这么大,显然是不能归咎于赵伯圭的高估冒算,而应当是赵恺的治湖,没奈何削减了皇伯的计划,仅为治葑而已;而赵伯圭乾道六年(1170)提出的治湖方略,或许工程内容更多,也更为宏伟,毕竟时距北宋治平元年(1064)鄞县主簿吕献之修六堤,已过百年,不可谓赵伯圭好大喜功。可惜现在已经无从得见他的蓝图。

淳熙三年(1176),魏王赵恺开葑21213亩3角16步。

“角”,为四分之一,传统亩制240步为1亩,则1角为60步。 “3角16步”即196步,合0.817亩,也就是说,赵恺清除湖面茭葑面积为21213.817亩。

如前述及,南宋浙尺丈量的每亩面积合今453.42平方米,则赵恺开葑面积达9618768.9平方米,即9.6平方公里,几达东钱湖湖面积的一半。这个数字应该是合理的。

赵恺除葑后的38年即嘉定七年(1214),豪强围湖,茭葑湮塞,致“湖中之水通舟如线”,且湖界亦不复可见。摄守程覃自知既无赵伯圭、魏王恺那样能求得内帑之能量,而征役科率,扰民过甚,差遣水军治葑,亦无济于事,于是上言道:

覃区区管见,不可求速效,当磨以岁月。合置田一千亩,每亩常熟价直三十二贯,官会计钱三万二千贯,每岁得谷二千四百余石,如义仓例,轮委近乡等户物力最高者掌管,分在近湖寺院安顿,每岁农隙之时,许民间剖取淤葑,计船之小大、论取葑遥近里数、葑之多寡,立为定则,酬以谷子,一年会计可以运二万余船。若能去二万余船葑,则可潴二万余船水,年年开浚,水利日广,十数年之后,必可复见旧湖基址,诸乡之田虽旱无忧。若或坐视,不早为之计,它时庆元之田,既无水利可恃,则与仰天山田等耳。(南宋宝庆《四明志》卷十二)

程覃的札子透露了现在看来很有价值的数据信息:当年农田买卖每亩32贯,官田佃租收入可达每亩2.4石,谷价每石约1.33贯,运一船葑草平均约0.16贯即160文。

程覃开源节流,筹得32000贯,为东钱湖置买1000亩“赡湖田”,这相当于一笔环保基金。他设想以出佃千亩年所得租谷2400余石(相当于环保基金的利息收入),并在“近湖寺院”设局,委乡绅富户管理,年买葑草20000余船,这样,茭葑固然年年长,而除葑也年年行,假以时日,除葑终当快过葑长。程覃这是将一次性的除葑投资分解为年化贴现额(即“每岁得谷二千四百余石”,可折钱三千二百贯),又以利益驱动方式,鼓励民众将农闲时间投入有偿的除葑活动,于公于私,有便有利,所以说,程覃的治葑思路是相当出彩的。考虑到“今年置田,明年收谷,后年方得其利”,程覃“再备钱三千余缗,籴谷二千余石”,作为启动,于当年即行买葑,“庶几向后可以仿此”,可谓周全之至。

可惜,到了宝庆二年(1226),制守胡榘发现,程覃之策在过去的十余年中几乎从未得到过有效贯彻。在二灵山上眺望,“尽见积葑充塞,殆十之八九,惟上水、下水与梅湖三节粗存水面”。于是胡集——

请于朝,得度牒百道,米一万五千石,又浚之。(南宋宝庆《四明志》卷十二)

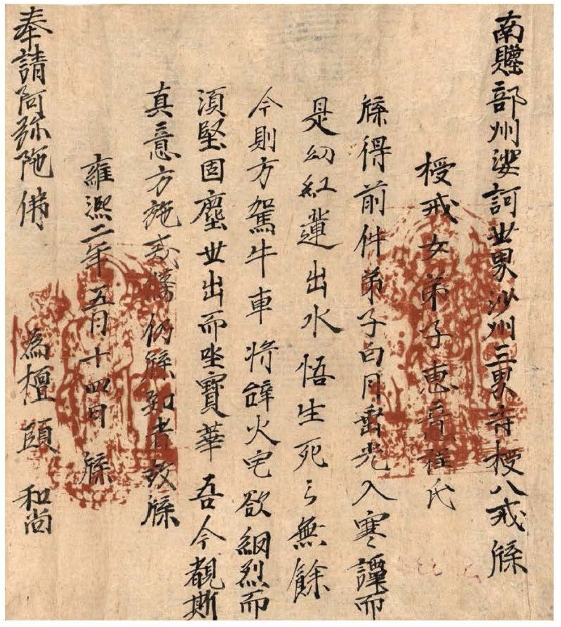

度牒(见图9-9),是唐宋时官府发给出家僧尼的凭证,凡有牒的僧尼得免地税、徭役。正因为如此,度牒成了有价证券,其市场价格相当于今后十几年或几十年丁税田赋徭役支出的贴现,具有不确定性。当然,官定价格一般会低于这种贴现法估算的市易价格,以便筹集资金。

图9-9 度牒

上面估算了魏王恺治葑费钱6.59万贯,米1万石,如以程覃计划中所透露的数字来估算,当时的谷价约3200贯÷2400石=1.33贯/石,则魏王除葑的总投资约7.92万贯。如果胡榘时的治葑工程量与魏王相当,而谷价相同,那么,胡榘出售百道度牒,至少应得:(www.chuimin.cn)

7.92万贯-1.5万石× 1.33贯/石=5.925万贯

也就是说,每道度牒定价当在600贯以上,方能筹足治葑经费。而事实上,这百道度牒由封桩库下拨时,即定官价“每道作八百贯文变卖”(宝庆志卷十二)。这样,胡榘总共筹集了100道× 800贯/道+15000石× 1.33贯/石= 99950贯的资金,笼统地说就是十万贯。

在完成治葑后,尚有“赢钱二万八千三百四十七缗有奇”。这说明,宝庆二年胡榘治葑的耗费为:

99950贯-28347贯=71603贯

笼统地说就是7.2万贯,比魏王恺省了约一成。然后,胡榘奏请以此结余的二万八千余贯钱——

增置田亩,合旧谷硕,俾赢三千。令翔凤乡长顾泳之主之,分渔户五百人为四隅,人岁给谷六石,随茭葑之生则绝其种。立管隅一人,管队二十人以辖之,府县丞以时督察。(史弥坚记,载南宋宝庆《四明志》卷十二)

这意思应该是胡榘以“赢钱”置田,加上程覃时所置“赡湖田”,合计岁收租谷3000石,比程覃的年治湖经费又增加了600石。按程覃说的每亩租谷收入计,合计应有“赡湖田”1250亩,也即增加了250亩。但胡榘的“赢钱”只能买田28347贯÷32贯/亩=888.66亩,这说明此前程覃之策还是得到了某种程度的执行,而且在嘉定七年后买过1250亩-888.66亩=361.34亩的“赡湖田”。

1250亩官田的佃租可年收入3000石谷,每人岁给谷6石可维持一支500人的治葑队伍,以使治葑常态化。

这办法也是不错的。

但奇怪的是,到了淳祐二年(1242),制守陈垲说:“自此不薙葑者十六年,几无湖矣!”(宝庆志卷十二),他在那一年差遣制干、签判,广事招徕,听民求售,交葑给钱,一时热闹非凡,当然颇为自得。但实际上陈垲无非拾人牙慧,施行的还是程覃的买葑之策而已。

此后,直到清末,六百余年间再未记大规模的治湖工程,连治葑的声势也小了不少,即使有过一两次的除葑,也是一笔带过,更无如南宋那样有步亩测量、经费估算、实际支用的数据。迨至明嘉靖年间(1522—1566),农民发现从湖中捞起的葑草其实可以“粪田”,是上好的绿肥,“故争自薙之”(全祖望《万金湖铭》),自此,茭葑终于遇到了“天敌”,其滋蔓的态势大受遏制。

晚清最早欲浚治东钱湖的,时在宁波知府宗源瀚下车伊始。但在见诸1878年11月4日《申报》报端之后(“拟浚钱湖”),便再无声息。

民国丙辰《东钱湖志》整个第四卷,专记清民之际的治湖事,由岁壬辰光绪十八年(1892)陈劢等乡绅上《禀道府县文》为始,在该禀文所附《浚湖筹款大略》第一条,便给出治湖经费概算:“约计浚费不下十万左右。”

这个“十万”,其货币单位是“千文”或“贯”或“缗”,因为陈劢接着说:“约计田亩五千余顷之则,拟于明年凡水利沾及各田,除坍丁绝户外,无论绅民僧产,每亩拟捐钱二百文。”五千顷即50万亩,200文即02贯,两数之乘积即10万贯。这个经费估算,最初并不是根据工程量计算而得,即使是1898—1899年间测出《宁郡东钱湖全图》后,仍说“估计工程约需银十万元”(《光绪三十年商部咨文》),其间的货币单位又曾称为“银圆”。可见这意思是1000文钱=1银圆。彭信威估计清光宣之际,1两白银相当于制钱1350文,而1银圆重约7钱2分(0.72两),于是在成色相同的情况下,1银圆当制钱972文,约略地说就是1贯即同1银圆。这是当年公牍中,治湖所需经费金额既说“钱十万(千文、贯)”,又说“银十万元”的原因。但其实,乡绅治湖所能筹得的货币是制钱,晚清时衡量大额工程投资的,大多是白银,白银的官定价是1两当1贯,但市面上钱贱银贵,这个官价早已是可望而不可即的空中楼阁,陈劢、忻锦崖时的10万贯只能当白银约7.2万两,也相当于钱银平价时的钱7.2万贯,而这个7.2万贯,正是南宋胡榘治葑的实际耗费!也就是说,兴举治湖的乡绅们,对经费的估算实际上来自南宋的经验,他们把胡榘的投资按官价折算为白银,然后再来匡算相当于白银7.2万两的制钱数量。

在《东钱湖志》卷四记载的治湖24年间(1892—1916),治湖经费十万的口径,在近20年中未变。所改变的,只是筹款的进度。开始说是每亩“捐钱二百文,随粮带收,以光绪十九年分一年为限”(陈劢《浚湖筹款大略》);后在光绪三十年(1904)前后改为“每亩捐制钱二百文,随粮带征,分作二年征收”(忻锦崖《禀商部文》);最后在宣统元年(1909)再改为“每亩输钱二百十文,分作三年征收”(王荣商《禀抚藩暨道府文》),总数还是10万贯,因为湖水溉田数还是“五十余万亩”。直到民国三年(1914)镇海巨商陈济易(协中)治浚梅湖后,我们才见到新出的治湖经费新估算金额:

自上年八月起,锦崖等与三县联合会集款雇工设局,开浚梅湖,至十月止,计用银洋三千余元。十一月起,由陈君济易接办湖工,至本年三月间止,计用银洋四万三千元,又拨出纂修《东钱湖志》经费银洋三千元,共计银洋四万六千元。钱湖分里外,里湖即梅湖,工程已竣。外湖工程尚须筹款,挑浚其泥,培筑湖塘。查外湖占梅湖十分之七,其浚费约需银洋十二万元之谱。(忻锦崖《呈大总统以及禀内务部农商部水利局公文》)

整个治湖工程经费将达3000+43000+120000=166000银圆!

这,注定让治湖成为整个民国时期不可能完成的任务。

又,上引文中“外湖占梅湖十分之七”云云,当属语义错乱。由以上“方圆”一节知,钱湖由谷子湖、梅湖和外湖组成,1916年实测面积分别为1890亩、4130亩和32300亩,外湖大,梅湖小,“十分之七”之说显然悖理;若原意为“外湖占全湖十分之七”,亦不近理,因为实际上达84%强。所以,由梅湖治理投资43000银圆、“十分之七”这两个数字来推算出外湖治理投资将达“银洋120000元”,于理不通。归根结底,这个120000银圆,还是与之前的100000贯一样,是拍脑袋的结果。

有关仁山智水:东钱湖地图史话的文章

图3-4-3《浙江宁波府总图》中的东钱湖图3-4-4《鄞县图》中的东钱湖这图上,东钱湖就是一个内陆湖泊,根本看不到东钱湖经大嵩江进象山港入海的模样。按理,该局在合成省图、府图不该再重复《皇舆全览图》和雍正省志中的错误。图3-4-5《鄞县图》中的大嵩江诸源与东钱湖无关图3-4-6《甬江流域水系图》参考书目曹婉如等编《中国古代地图集(清代)》,文物出版社1997年12月版。......

2023-11-06

方圆,指东钱湖的大小。九月六日,权知明州张津言:“辖下东钱湖容受七十二溪,方圆广阔八百顷,傍山为固,叠石为塘,合八十里。自唐天宝三年,县令陆南金开广之。……”据前引闻人军著述考证,宋代一亩最大者为北宋三司布帛尺制下的亩,合今599.52平方米;最小者为南宋时有官尺模样的浙尺丈量的亩,合今453.42平方米。这个数据则来源于“浙江省陆军测量局之地形图”。东钱湖整个历史中,湖面积实际变化最大的,无疑是梅湖被废。......

2023-11-06

东钱湖东南环山,西北泄流,是甬江以东的鄞、镇、奉三县七乡的灌溉水源。受东钱湖之水灌溉的区域,简称灌区,但东钱湖的灌区面积究竟多大,历史上的说法不一。明代诸志似无灌区面积数据之说,唯笼统以“三邑七乡”指之。自此,“五十余万亩”亦即“五千顷”,成为东钱湖灌区面积的官方的或正式的数据,并沿用至民国。......

2023-11-06

雍正年间的《皇舆方格全图》,以康熙《皇舆全览图》为底图,增绘若干内容改编而成,并未另行实测。《雍正十排图》采用经纬线与传统计里画方制相结合的方法形成控制网格,每格为6.2厘米×6.5厘米的近似方格,每方200里。但《雍正十排图》真容难见的情形,依然没有改观。......

2023-11-06

《宁波府全图》虽未注比例尺,但仍能根据现知的信息来估算。综上,推测《宁波府全图》的比例尺为三十万分之一,其穿山半岛局部图比例推定为十万分之一。图6-1-4《宁波府全图》局部张之铭自署“编辑兼发行者”,这意味着《宁波府全图》并非由最新实测成果而来。进一步地,笔者还曾猜测印行于1910年的这张《宁波府全图》就是戴维斯的工作成果呢。......

2023-11-06

图5-1-3《宁波府底下六县地图》书中果然有2幅半球图,5幅亚洲等大洲图,3幅国省府图,1幅圣经地图,共9张地图,即使是大清国、浙江省和宁波府地图上也没一个汉字。原名所对应的文字是“宁波府底下六县地图,连同郡河江、乡村等”。......

2023-11-06

局部地图中最小的,莫过于鱼鳞图和户地图了。完整的鱼鳞图籍,似应由三部分组成,一是分户图,一是地亩册,一是总图。由于总图上各业户田地的形状与排列类似鱼鳞,因以为名。鱼鳞图册之分户图,尽管没有比例尺,但其比例大于五百分之一是可以肯定的。这一土地图籍制度改革后,鱼鳞图册才彻底退出了历史的舞台,它的角色由户地图完美替代。平面控制点与高程控制点,统称为大地控制点,简称大地点。......

2023-11-06

寻找历史的足迹沙莎静谧的河道一座城市,一定要有这样一个地方:藏于闹市,却不闻喧闹;隐于凡尘,却不沾尘嚣;每棵老树、每座古桥、每片青瓦都早告诉你,这里是有故事的。也许,这座快速前进的城市将过去更多地留在了书本典籍里,但细心观察,依然能找到历史在城市的角落留下的足迹。中山堂历史,从来也不曾远去,只要你走进这条街,只要你带着对这座城市的深情。现有4处昆山市级文保单位。......

2024-07-23

相关推荐