《宁波府全图》虽未注比例尺,但仍能根据现知的信息来估算。综上,推测《宁波府全图》的比例尺为三十万分之一,其穿山半岛局部图比例推定为十万分之一。图6-1-4《宁波府全图》局部张之铭自署“编辑兼发行者”,这意味着《宁波府全图》并非由最新实测成果而来。进一步地,笔者还曾猜测印行于1910年的这张《宁波府全图》就是戴维斯的工作成果呢。......

2023-11-06

1853年,宁波华花圣经书房印行了一本当时一般老外和中国人都看不懂的书(见图5-1-1),这是一本真正意义上的“看图说话”读物,它需要由此书的作者——美国长老会传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827—1916)读出声来,而且是要读给宁波人听才行,否则这书非但没有读者,连听众也没。这本书里没一个汉字,而那一大堆罗马字,在这书中是被当作表音字母来使用的,拼音出来的语言,是宁波老话。所以,不识字母的宁波人读不出来,能拼音读出来的老外却不知所云、不解其意,只有当年在宁波府城厢的几位英美传教士如哥伯播义、丁韪良、麦嘉缔、蓝金等,才能读懂它,因为这套奇葩语言,正是这几位洋人在1844年后陆续来宁波传教时才发明的。

图5-1-1

图5-1-2 本省地图上没有东钱湖

这本书的首标题是DI-GYIU DU,即“地球图”,全名是DI-GYIU DU.NG DA-TSIUDI-DU. PENG-KOH,PENG-SANG,PENG-FU.Sæn-foh didu. WA-YIU. Sing-kying di-du. lin DI-LI VENG-TEH.DI-MING TSLAO YING-WÆN-TS-LIAH,即“地球图,五大洲地图,本国、本省、本府三幅地图,圣经地图,连地理问答。地名照《瀛环志略》”。

图5-1-3 《宁波府底下六县地图》

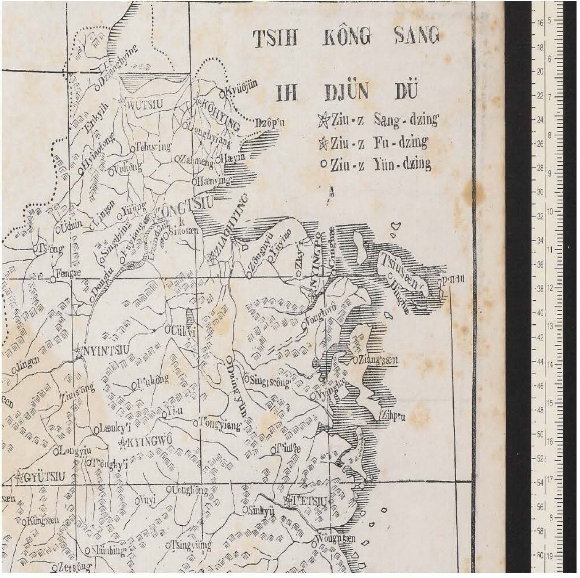

书中果然有2幅半球图,5幅亚洲等大洲图,3幅国省府图,1幅圣经地图,共9张地图,即使是大清国、浙江省和宁波府地图上也没一个汉字。至于五大洲四大洋的中文名称,则直接采自徐继畬的《瀛环志略》,丁韪良把它们“翻译”成宁波话读音。这说明,丁韪良编这本书,是有宁波本地文人参与的。另外,这本小册子上的地图,却并不照搬《瀛环志略》,而用的是原汁原味的西洋货。丁韪良的意图很明显:他想告诉宁波人,这世界真实的地理图景是“咋样子咯”“咋式模咯”。书中的浙江省图(见图5-1-2),似以《皇舆全览图》之浙江图为底图,因为其上标注地名极少,且没有画上东钱湖。

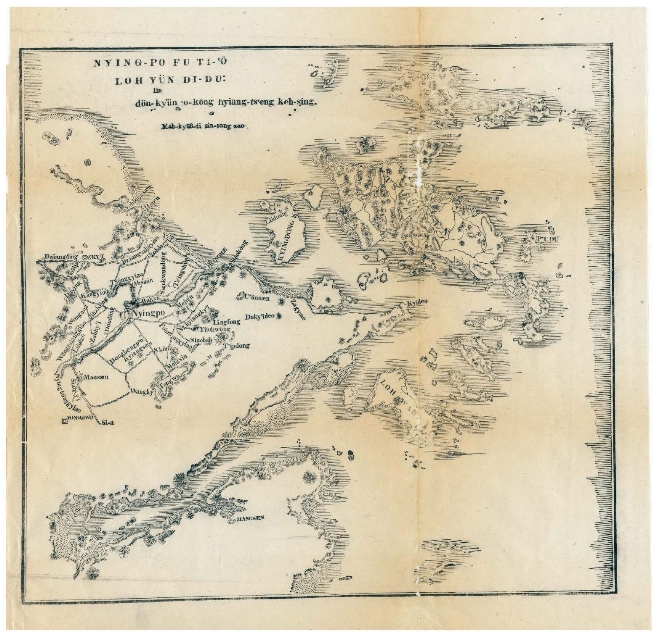

宁波府地图(见图5-1-3),原名为NYING-PO FU TI-O LOH YUNDIDU:lin don-kyuno-kong hyiang-tseng keh-sing(这里录入时省略了变音符号,下同)。这串罗马字拟的是宁波方言发音,有些字还写不出来,比如kehsing,本意为“这一些”,在这里意谓“等等”。原名所对应的文字是“宁波府底下六县地图,连同郡河江、乡村等”。图名下方的Mah-kyuo-ti sin-sang zao,龚缨晏教授破解其意为“麦嘉缔先生造”,也就是美国长老会传教士医生麦嘉缔(字培端,Divie Bethune McCartee,1820—1900)绘制之意。这位麦嘉缔医生就是中国第一位女留学生金雅妹的养父。

在这幅宁波府地图中,宁波府境的轮廓已与现代测绘所见几乎一样,比《皇舆全览图》的浙江图还准确。以在甬的几个长老会传教士之力,要测绘出这样的地图是不可能的。这应该是以当年现成的地图摹绘作底图,然后添注一些地理元素和地名而成。

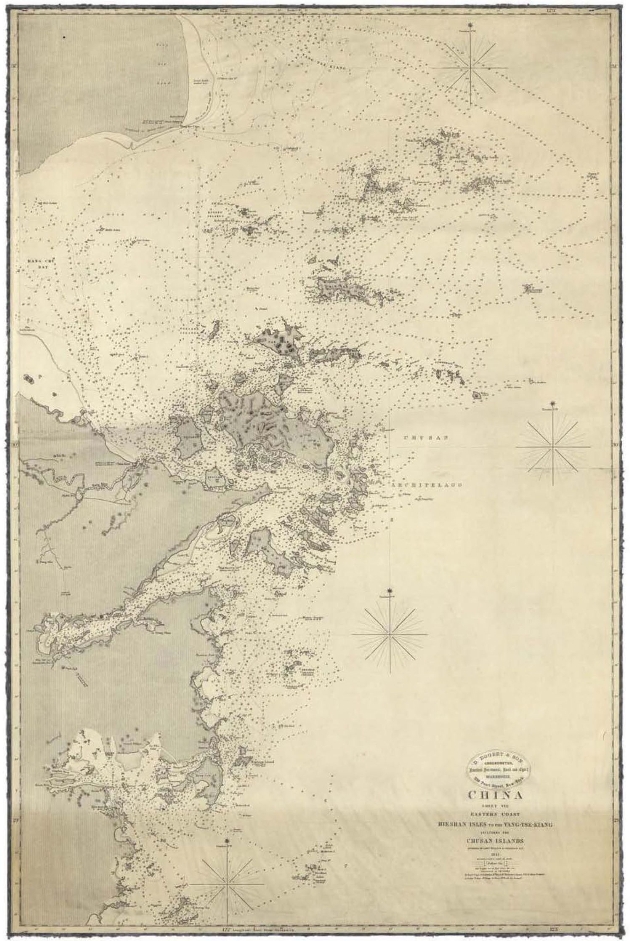

笔者推想,这底图应是第一次鸦片战争英军哥林森等1843年测绘的(见图5-1-4),限于测绘力量,哥林森们的测绘只着重于岸线与岛屿,陆上除了英军曾经入侵过的宁波府三江及其周边之外,其他全是空白,正好被麦嘉缔用来添加图形、图例和地名。

东钱湖就在添加之列,从而使这张图成为迄今所见最早著录东钱湖的外人绘制地图。但湖的图形只是示意性的,其轮廓形状没有准确性可言,地名被标注为Tongwu(东湖),在它的西北侧还有Mohtsin(莫枝堰)。(www.chuimin.cn)

在奉化江—甬江以东的陆上,麦医生添加的地名,除了Tongwu(东湖)、Mohtsin(莫枝堰),还有Siaokong(小港)、 Mehyu(梅墟)、Fohminggyiao(福明桥)、 Dongbengpu(铜盆浦)、 Kyiangsæn(姜山)、 Maosæn(茅山)、 Vonghwo(奉化)、 Si-u(西坞)、 Wangkyi(横溪)、 Nghyiangkyi(五乡碶)、 Siaobah(小白)、 Yuohwong(育王)、 Tindong(天童)、 Lingfong(灵峰)、Dokyideo(大碶头)、Cunsæn(穿山)、Zagyiao(柴桥)、Kyideo(崎头)等,共计20个地名,它们在图上的相对位置,还是正确的。例外是图左Vonghwo(奉化)上方的Nyingkonggiao(鄞江桥)和Siaokyi(小溪),麦医生把它俩画得太靠东了。

图5-1-4 1843年哥林森等测绘的China Sheet Ⅷ

这说明,麦医生绘制这图,完全是“图上作业”的结果,而且旁边一定有宁波人在为他介绍讲解,并把地名的宁波话发音告诉麦医生,然后再由麦医生把它添入图中。只是旁边的宁波人一时还不太清楚这些个地名的方位、里程如何正确地在地图上呈现,一不留神,就由着麦医生把鄞江桥、小溪“挪”到了奉化江旁边了。

这本小册子提到了《瀛环志略》,是很令人意外的,谁也没料到在整篇下里巴人的土话里居然冷不丁地冒出一本阳春白雪的高端典籍来。笔者查了曾任浙海关税务司的德国人穆麟德(Paul Georg von Möllendorff,1847—1901)著的THE NINGPO SYLLABARY(《宁波方言音节》,见图5-1-5),才确信这串匪夷所思的YING-WÆN-TS-LIAH,原来就是“瀛-环-志-略”。未几恍然大悟,——它出现在这里,的确是合乎情理的。

图5-1-5 穆麟德著《宁波方言音节》

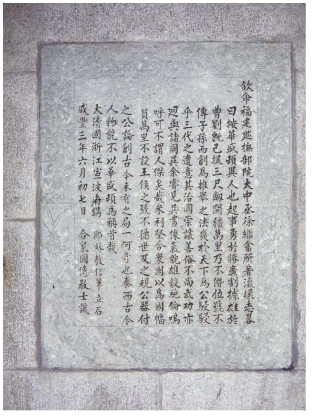

由此,笔者想起宁波近代史上的一桩公案来,那就是华盛顿纪念馆里的宁波石碑(见图5-1-6)究竟是何人主事的。

《地球图》与宁波石碑,同出于咸丰三年(1853)的宁波,又同时提到徐继畬的《瀛环志略》,于是可以肯定,石碑上的“合众国传教士”就是指美国长老会丁韪良、麦嘉缔等人,“耶稣教信辈”就是把《瀛环志略》介绍给丁、麦等人,并为麦嘉缔绘制《宁波府底下六县地图》提供咨询的张斯桂等人,而沈弘教授认为宁波石碑与丁韪良无关的推论,看来不成立。至于沈教授关于石碑由美国浸礼会传教士玛高温送到美国的猜测,仍然可以同意,但玛高温只是“信使”,并非“写信者”,至少不是唯一的甚至是主要的“写信者”。

图5-1-6 宁波石碑

有关仁山智水:东钱湖地图史话的文章

《宁波府全图》虽未注比例尺,但仍能根据现知的信息来估算。综上,推测《宁波府全图》的比例尺为三十万分之一,其穿山半岛局部图比例推定为十万分之一。图6-1-4《宁波府全图》局部张之铭自署“编辑兼发行者”,这意味着《宁波府全图》并非由最新实测成果而来。进一步地,笔者还曾猜测印行于1910年的这张《宁波府全图》就是戴维斯的工作成果呢。......

2023-11-06

局部地图中最小的,莫过于鱼鳞图和户地图了。完整的鱼鳞图籍,似应由三部分组成,一是分户图,一是地亩册,一是总图。由于总图上各业户田地的形状与排列类似鱼鳞,因以为名。鱼鳞图册之分户图,尽管没有比例尺,但其比例大于五百分之一是可以肯定的。这一土地图籍制度改革后,鱼鳞图册才彻底退出了历史的舞台,它的角色由户地图完美替代。平面控制点与高程控制点,统称为大地控制点,简称大地点。......

2023-11-06

图3-4-3《浙江宁波府总图》中的东钱湖图3-4-4《鄞县图》中的东钱湖这图上,东钱湖就是一个内陆湖泊,根本看不到东钱湖经大嵩江进象山港入海的模样。按理,该局在合成省图、府图不该再重复《皇舆全览图》和雍正省志中的错误。图3-4-5《鄞县图》中的大嵩江诸源与东钱湖无关图3-4-6《甬江流域水系图》参考书目曹婉如等编《中国古代地图集(清代)》,文物出版社1997年12月版。......

2023-11-06

雍正年间的《皇舆方格全图》,以康熙《皇舆全览图》为底图,增绘若干内容改编而成,并未另行实测。《雍正十排图》采用经纬线与传统计里画方制相结合的方法形成控制网格,每格为6.2厘米×6.5厘米的近似方格,每方200里。但《雍正十排图》真容难见的情形,依然没有改观。......

2023-11-06

画地图,几乎是宋代路州军县官员的必备职能与技能之一,所以有学者把宋代守令职官们所绘制的地图称为“公务地图”或“公牍地图”。可惜,宋代的手绘地图没能留传至今。画地图的职能与技能,作为中国行政治理传统,为后来的元明清制度所认同与继承,几百年来产生的这种手绘地图恐怕不是一个小数目,但我们现在所能看到的,主要还是清代官员所留下来的手绘地图,下面介绍与东钱湖有关的五幅(种)。......

2023-11-06

根据宝庆志的《鄞县志》和《县境图》来看,“甲”的序数,与所属乡无关,是全县连续编号的,在《县境图》上看到的最大编号数字是“清道乡五十一甲”。难怪《县境图》上,鄞西的“坊”一个也没。《县境图》中的东钱湖周边,除了山、塘、堰、市,最多的就是寺院道观了。......

2023-11-06

“每方一里”,每里1800尺,故《宁郡东钱湖全图》的比例,相当于三万七千五百分之一。对照《鄞县通志》二万分之一的《东钱湖图》,其图廓为纵45厘米、横40厘米,《宁郡东钱湖全图》因比例尺缩小而图廓也随之缩小,故每格边长4分8厘的估计,大致合乎原图比例及大小。......

2023-11-06

《浙江舆图》,中文,设色绘本,美国国会图书馆藏,系15幅《皇舆全览分省图》之一,未注比例,25厘米× 25厘米。笔者认为,实测的《皇舆全览图》上之所以会出现这种与现实地貌背离的现象,恐怕是牵强附会。实测的《皇舆全览图》原本是纠误嘉靖府图的最好契机,谁料想它反而成为巩固嘉靖府图差池的背书,以致谬误流传直到《大清会典舆图》之《浙江全省总图》。......

2023-11-06

相关推荐