根据宝庆志的《鄞县志》和《县境图》来看,“甲”的序数,与所属乡无关,是全县连续编号的,在《县境图》上看到的最大编号数字是“清道乡五十一甲”。难怪《县境图》上,鄞西的“坊”一个也没。《县境图》中的东钱湖周边,除了山、塘、堰、市,最多的就是寺院道观了。......

2023-11-06

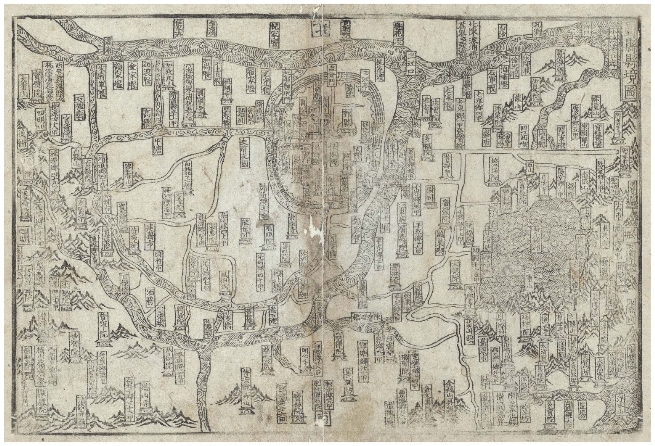

《鄞县县境图》(下称“《县境图》”)载于宝庆志卷第十二的《鄞县志》前,与《府境图》一样,也是整图雕版印刷,对折装订(见图2-1-5)。书口略有损伤,有几处字面漫漶,不过画面没有破口,品相比《府境图》好多了。不仅如此,同样尺幅,《县境图》比《府境图》所反映的地理信息要丰富得多,各地名之间的相对位置也准确得多。比如,以同为图的右半幅为例,《府境图》中不包括昌国、象山二县的地名,地名仅25个,而《县境图》的右半幅上就有地名130个以上。所以,《县境图》有各种摹绘抄本,就是顺理成章的事。现行的宝庆志《县境图》摹本,载于《宁波市志》(1995),《鄞县志》(1996)因之。

于是,我们对市志摹绘的《县境图》究竟以何为本,产生了兴趣。

图2-1-5 宝庆志《鄞县县境图》

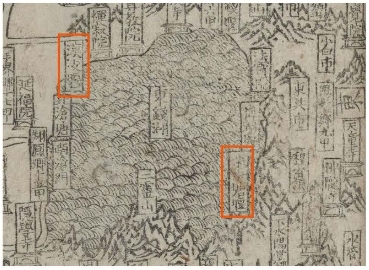

图2-1-6 国图原本局部

图2-1-7 市志摹本局部

把国图宋本宝庆志原本(下称“国图原本”)与市志摹本略加对比,可以发现,国图原本上很容易辨识的“漠支堰”,在市志摹本上变成了莫名其妙的“汉波堰”。原本“梅湖堰”下的四字地名“□□塘堰”(实为“栗木塘堰”),在摹本上却为三字地名“海会寺”,而“海会寺”在宝庆志正文中,根本检索不到,应该说,这个海会寺至少在南宋宝庆年间是不存在的;况且,“塘堰”两字清楚得很,无论如何与“会寺”二字是不搭调的。(见图2-1-6、图2-1-7)

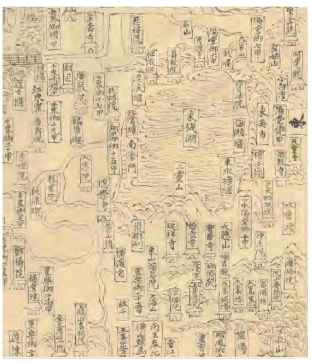

再把国图原本相关地名在影印抄本与国图抄本舆图的标示,一并列表比较如下:

注:□为字迹漫漶难辨之字,◇为图像分辨率过低而致难辨之字。

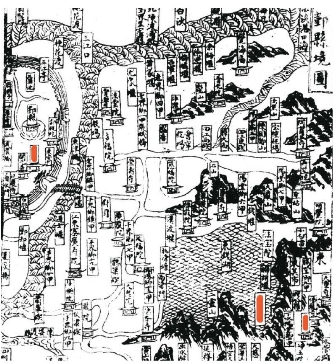

“海会寺”“水月庵”,仅此两条便足以说明,市志摹本并非以国图原本为凭;甚至可以说,编纂市志者,当时无缘得睹国图原本。照片上的摹本,当出于朱酂卿先生的藏品,市志以此为摹绘底本,可谓近水楼台先得月。尤其是城中,国图原本很清晰地显示,在“开元寺”与“来安门”之间是“市舶务”,照片摹本则以空白方框标示,市志摹本也无奈地跟着画了天窗。(见图2-1-8、图2-1-9、图2-1-10)

图2-1-8 影印抄本局部

图2-1-9 国图摹本局部

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

图2-1-10 朱藏摹本书影

两宋时期的东钱湖地区,主要分属阳堂乡与翔凤乡,其中阳堂乡的范围,大致从前堰头、梅湖堰、栗木堰、绿野岙、下水到大慈岙;翔凤乡从上水、横街、俞家塘、华家岙、韩岭、象坎、郭家峙、隐学岭、莫枝堰到陈野岙。这两个乡,分别从湖的北、东、南和湖的南、西、北方向把东钱湖抱在怀里,《县境图》也清楚地表明了东钱湖的区划归属。

《县境图》上的乡里组织名称,多为“某某乡几甲”,宝庆志正文中常见的“里”“村”,在此图上少有踪迹。在鄞东,“南沧门”或许是指翔凤乡的沧门里;“故干”,当指丰乐乡的故干村,——亦即此图鄞东地方,仅标有一里一村而已;“坊”倒有四个——善训坊、管江坊、大嵩坊和富浦坊,都在鄞东。

“甲”,在宝庆志的《鄞县志》里,多被用来定义“碶”的位置,比如“回江东、西两碶,阳堂乡六甲”(卷十二),在《县境图》上,有“回江东碶”和“回江西碶”,没有“阳堂乡六甲”,但在“回江东碶”的右旁,却标注有“阳堂乡五甲”。根据宝庆志的《鄞县志》和《县境图》来看,“甲”的序数,与所属乡无关,是全县连续编号的,在《县境图》上看到的最大编号数字是“清道乡五十一甲”。而据《鄞县志》(1996)介绍,元延祐七年(1320),全县共11乡55都,其中“以数字编号的都53个”,也就是说,元代“都”的数量只比南宋“甲”的数量多2个,这个最大数字的“53都”正处在清道乡。(第23页)由此可以猜测,南宋宝庆志《县境图》中的“甲”,其含义或与元代后的“都”同。

“坊”,据宝庆志的县志所述,似乎原有29处,即“人户买扑坊场二十九处”云云,志文在列举各坊名后,分别注有“以上并阳堂乡”“以上并翔凤乡”等等,29坊及并入的乡,均在鄞东。难怪《县境图》上,鄞西的“坊”一个也没。

买扑,系宋元时期的一种包税制度。宋初对酒、醋、陂塘、墟市、渡口等的税收,由官府核计应征数额,招商承包。包商(即买扑人)缴保证金(即“拘钱”)于官,取得征税之权;后由承包商自行申报税额,以出价最高者取得包税权。买扑制实质上是公权力(比如征税权)的一种标卖,弊端多多,典型的例子是桃花渡。买扑制下的桃花渡已成为“往来民旅之害”,制守颜颐仲对此深恶痛绝,终于淳祐六年(1246)“申朝省拨府帑代输”而赎回废止。(卷第六)注意,颜颐仲废桃花渡买扑制,事在胡榘初修宝庆志的二十年后,其事入志,正说明宝庆志确有成书后递修、增补之实。但坊场的取缔,或许更早。孝宗隆兴(1163—1164)之初,“诏乡落墟市贸易,皆从民便,不许人买扑收税。减罢州县税务甚多”(马端临《文献通考》卷十四)。或许鄞西的坊场在乾道志编纂前就已经裁撤了,这是宝庆志中鄞西坊场失录的根本原因。

淳熙五年六月十九日,诏三省札下诸路转运司:“应诸州县镇除正额系省场务,见系吏部差官处不罢外,其余创置税场、税铺,不以有无官监,并一切罢去。”从臣僚请也。其后两浙、江西、湖北申到人户买扑场务,虽非吏部差官,缘系常平租额,收到钱皆是起发应副大军之数。诏且令依旧存留。(《宋会要辑稿·食货一八》)

可见裁撤并不彻底,总有“依旧存留”的,这是宝庆县志中鄞东坊场“并某某乡”及《县境图》上只剩4坊的缘由。

《县境图》中的东钱湖周边,除了山、塘、堰、市,最多的就是寺院道观了。自莫枝堰以北起,有禅寂院、尊教院、月波寺、法宝院、宝华寺、悟空寺、延祥院、东山福昌院、辨利寺、隐学寺,道观有悟真观、旌德观、大清宫。

庙社不多。城中有董孝庙、佽飞庙、城隍庙、灵应庙、白龙庙,鄞西有石塘庙、白龙王庙、风伯祠。鄞东仅著录庙二,即今邱隘的樟木庙和原镇海崇邱乡、今属北仑的觉海庙(即觉海威显侯庙),东钱湖史上“十八鲍”“十八裴”未在图上留下印记。

《县境图》也有错误之处,比如“出水辨利”,当为“上水辨利(寺)”之误。除了地名错误外,还有相对位置的错误,比如“栗木塘堰”应在“梅湖堰”右(东),而不应在下(正南)。

另有殊难理解的地名,比如是图在鄞东地方,有书于“东钱湖”左的“北沧塘”,另有“天童寺”下方的“水管头”。检索宝庆志及后世方志,均不得要领。

《县境图》在“手界乡十九甲”与“手界乡十七界”当中有“鹊巢碶”。宝庆志载:“鹊巢碶,手界乡镇甲。今废为田。”(卷十二)南宋开庆《四明续志》记:

开庆碶,旧名鹊巢,在鄞县手界乡镇甲,旧志所书已废为田。开庆元年夏大使丞相兴水利者,遍乎四境。因思是碶滨江,不复则曷其福江以东之民。乃拨钱四万五千八百贯,米一百二十四石,委官创为之,既成,河流不复渗,江潮不复入矣。遂名曰开庆碶。公之命是名也,意盖不止斯役而已。东钱湖八十里而茭葑半塞焉,宝庆闲史卫王当国,以僧牒米斛助浚之,人服王之不私豪右也。今不浚者又三十年。公方将有事于东方,则斯役特其发轫耳。因并及公之心云。(南宋开庆《四明续志》卷第三)

这就很令人困惑。既然修宝庆县志时已说该碶“今废为田”,为何在《县境图》上还会画上它?要知道连南宋时水利功能又重新开挂了的“它山堰”,在《县境图》上也没著录呢!难道《县境图》是宝庆志递修、增补时重新画的?并非是绍定本县境图的重印?假如现见该图是当咸淳增刻本印行时重新绘制雕版的,那为什么不依吴潜的意愿把鹊巢碶改名为“开庆碶”呢?

附:宝庆志各舆图刻工名录表

有关仁山智水:东钱湖地图史话的文章

根据宝庆志的《鄞县志》和《县境图》来看,“甲”的序数,与所属乡无关,是全县连续编号的,在《县境图》上看到的最大编号数字是“清道乡五十一甲”。难怪《县境图》上,鄞西的“坊”一个也没。《县境图》中的东钱湖周边,除了山、塘、堰、市,最多的就是寺院道观了。......

2023-11-06

2016年,宁波市历史文化名城研究会从国家图书馆得到了一批珍贵的宁波史料,其中有一幅民国五年测绘的《浙江鄞县东钱湖形势图》。图7-2-1《浙江鄞县东钱湖形势图》民国四年3月,根据北洋政府农商部颁发的各省水利委员会组织条例,浙江省成立了“浙江水利委员会”,专管全省水利工程的调查、规划、督促事宜。《浙江鄞县东钱湖形势图》的测量成果,在图说中交代得很简单。......

2023-11-06

设色是在墨线图上着色,彩绘则是直接以彩笔勾描。《浙江古旧地图集》所刊载的《皇舆全览图·浙江全图》,之所以称为“彩绘”,就是因为该舆图上的江河湖海用的是绿彩。图3-1-10北京大学图书馆藏《浙江全图》(彩绘版)笔者数载浏览传统舆图所得体会之一,就是知道明清舆图上“寧”“寕”时常混用,图上有“寕”字,其图未必是清道光后的;但用了“甯”字,肯定是咸丰年后的。图3-1-11《浙江全图》局部......

2023-11-06

是图见载于《浙江古旧地图集》,中文。该图若确如《浙江古旧地图集》所言,则应该是马国贤刻制的铜版本。但经对比,此图与《皇舆搜览:美国国会图书馆所藏明清舆图》中刊载的《浙江全图》是一样的,无非后者另有图名Chekiang,又在图边框的经度“东五度”旁注阿拉伯数字的度数“05° ”、纬度“三十度”下注“30° ”等;图中文字笔迹亦一模一样。......

2023-11-06

图7-10《鄞州区东钱湖镇》参考书目《浙江省测绘志》编纂委员会编《浙江省测绘志》,中国书籍出版社1996年2月版。仇国华编著《新编东钱湖志》,宁波出版社2014年11月版。《宁波市鄞州区地名志》编纂委员会编《宁波市鄞州区地名志》,西安地图出版社2006年5月版。宁波市民政局等编著《宁波市行政区划图集》,哈尔滨地图出版社2015年1月版。宁波市鄞州区水利志编纂委员会编著《鄞州水利志》,中华书局2009年12月版。......

2023-11-06

图2-1-2《府境图》局部《府境图》上居然未见“东钱湖”,不免令人格外郁闷,又心痒难搔。《府境图》除了残破,最大的问题在于图上各个地名的相对位置,与实际情形对比,有着难以解释的错乱。在《府境图》上,东钱湖被画成了一个椭圆形的池塘,围绕它周边的地名,按顺时针方向列数,分别是隐学山、大慈山、青山、竹山、陶公山、太白山和手界乡。国图清抄本和成文影印本中,均有《府境图》摹绘图。《府境图》的铸错原因,很令人好奇。......

2023-11-06

日本公文馆亚洲历史资料中心所公布的这份档案里的《自宁波至小白河视察纪事及附自小白河(向天童)至天童岭沿道之概况》一文,可以让我们见识一下,那些个间谍是如何进行实测绘图作业的。图5-3-5日本海军第三舰队司令队间谍简易实测报告图上的东钱湖,只是示意性的,说明他们并没有到东钱湖活动。......

2023-11-06

相关推荐