《浙江舆图》,中文,设色绘本,美国国会图书馆藏,系15幅《皇舆全览分省图》之一,未注比例,25厘米× 25厘米。笔者认为,实测的《皇舆全览图》上之所以会出现这种与现实地貌背离的现象,恐怕是牵强附会。实测的《皇舆全览图》原本是纠误嘉靖府图的最好契机,谁料想它反而成为巩固嘉靖府图差池的背书,以致谬误流传直到《大清会典舆图》之《浙江全省总图》。......

2023-11-06

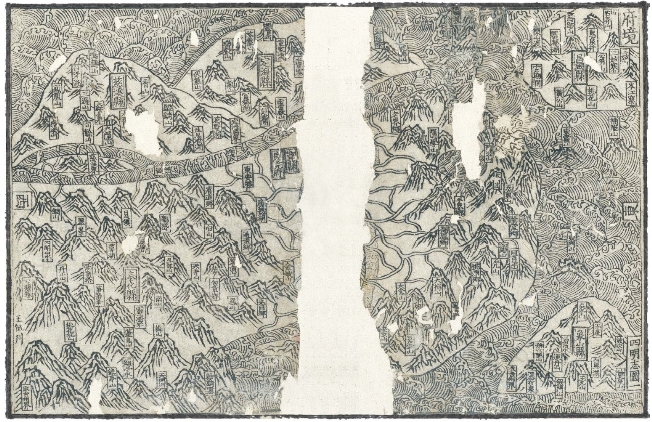

现存宝庆志《府境图》(见图2-1-1),整图雕版印刷,对折装订。这种做法的短处是,读者打开书本时,只能看到半幅图,但拆线展开后,则能得到完整的画面。这其实是南宋之前流传下来的官修图经之遗风。比如,隋朝大臣虞世基撰《区宇图志》时定下的体例有曰“卷头有图,别造新样,纸卷长二尺”(《太平御览》卷六〇二《文部十八》);五代后唐时,朝廷要求诸道州府每于闰年合送图经、地图,其中说到“其画图候纸到,图经别敕处分”(《五代会要》卷十五《职方》),这说明地图必须是整幅的,不得分割,纸不够大,可以等朝廷发下专门的大尺幅整纸到后再画。手绘如此,雕版也一样。

图2-1-1 宝庆志《府境图》

一个行政区划单位的地图以整幅表现自然是极好的,可惜,当地图屈身于书籍中,这个优势便很容易逆转,——整图的对折处正是人们阅读时最习惯的翻页处,也就是“书口”,于是画面残破、图纸损坏便从图中开始,《府境图》就是如此。由于书口磨损过甚,导致画面展开后,整图的中间出现较宽的竖向空白。因此,这之后,地图便服从书籍的形式要求,整幅地图均被分割为左右两幅并加框。除了宝庆志,方志中再也没有这种整幅地图了,直到民国《鄞县通志》问世,才恢复了图经的模样。

《府境图》还有不少窟窿,有些不知是谁、于何时在画面破口处作补绘填写,比如在“陶公山”的右边,写有斜向的“竹山”二字;有些便任由开着天窗,比如在“隐学山”与“陶公山”之间缺了一块,不见了“东钱湖”。故《府境图》可以目为残图。

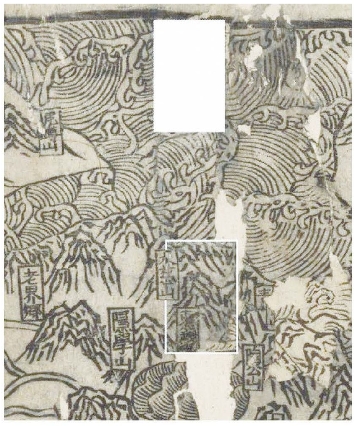

图2-1-2 《府境图》局部

《府境图》上居然未见“东钱湖”,不免令人格外郁闷,又心痒难搔。

该图右幅左上角之“虎蹲山”,其右斜上方那黑乎乎的一坨,让我十分疑惑。端详再三,发现它其实是一块补丁,这块补丁的左下方,似乎还有竖向排列的三个残字。把这块补丁“拆”下来,旋转180°,再翻个面,试着移到“隐学山”与“陶公山”当中的窟窿里,——居然成了!原来这块补丁正是从“大慈山”“东钱湖”掉下来的,却“缝”错了地方(见图2-1-2)。

《府境图》除了残破,最大的问题在于图上各个地名的相对位置,与实际情形对比,有着难以解释的错乱。比如,鄞东陶公山,画得离海实在太近。又比如,是图居然将太白山、天童山、鄮山、阿育王山、玉几山和大含山画在了东钱湖的南边。而且,该图将陶公山画在湖的东边,也是错的。陶公山正确的位置在湖的西边、隐学山的上面,也就是隐学山之北略偏东。

在《府境图》上,东钱湖被画成了一个椭圆形的池塘,围绕它周边的地名,按顺时针方向列数,分别是隐学山、大慈山、青山、竹山、陶公山、太白山和手界乡。前已说到,“竹山”二字系无名氏手写填入,但未知何据。因为宝庆志中提及“竹山”仅一处,地在昌国县境内。这样看来,这些地名在图上的相对位置,居然没一个中鹄,也真是没谁了……

或许正因为《府境图》残破且错误百出,吾乡地方史研究上很少见有它的身影,比如《宁波市志》(1995),它有宝庆志的《鄞县县境图》摹本,但却没有《府境图》的。

国图清抄本和成文影印本中,均有《府境图》摹绘图。在原本的“虎蹲山”右上角那黑乎乎的一坨处,前者写上了“建武山”三字,后者却为“忠武山”【按,在宝庆志文中检索,未见有“建武山”“忠武山”,而且整个宁波境内,史上亦无此二山名】;在原本“东钱湖”右边的“陶公山”处,都只写了一个“陶”字,无原本的“青山”,也没有摹写出原本上添写的“竹山”;原本的“太白山”,都变成了“大凹山”;而原本掉下的补丁“大慈山”“东钱湖”,这两摹本倒是写得很明白。

这似乎说明,该二抄摹者所见的宝庆志,未必是国图的那一本。

《府境图》的铸错原因,很令人好奇。

宝庆志编纂者之一罗濬作序言曰:(www.chuimin.cn)

尚书庐陵胡公以宝庆二年被命作牧,上距锓梓之岁,甲子欲周,而竟未有述之者。越明年,政修人和,百废具兴,爰命校官方君万里取旧图经,与在泮之士重订之。未几,方君造朝,事遂辍。又明年,濬调官,迟次来谒铃斋尚书,俾专任斯责。因得与士友胥讲论,胥校雠,且朝夕质诸尚书。由孟夏迄仲秋,成二十一卷。图少而志繁,故独揭志名,而以图冠其首。考据之未精,搜访之未博,浅学其敢辞诮?而百五十日之间,用力亦劳矣。

这是说,胡榘知庆元府时,距乾道志刊行几达60年,胡命方万里与府学老师以乾道图经为本,新撰府志。之后,方万里调任,编志工作停顿。不久,罗濬候任间隙造访他的老乡胡榘,胡乃委罗氏继续方氏未竟之事,于是罗便与府学老师互相切磋、讨论、校对,且天天听取胡大人的意见,从四月到八月的150天时间里,完成了21卷新图经的编纂。由于“图少而志繁”,只得将各舆图载于府志与县志之首,并干脆命名新图经为《四明志》。

这里,透露了几个信息。一、编纂时间仅150天,显得过于仓促;二、参与者中似乎没有当地的士人,好像也没有胥吏为绘制舆图而跑腿调查、采访、核实,胡榘实际上聘请了几个外乡读书人在做这个事情;三、旧图经即乾道图经留下来的图少甚至没有,新绘的也不够,只得改“图经”为“志”。

因此,可以怀疑这张《府境图》,就是这些个外乡人根据志书中各地名的方位、道里,粗略地在白纸上摆布位置,然后,是山的画上山形,是江海的描上波纹,塘河道路不分,仅勾出双线,海岸陆地,以单线为界。总之,这图画得简陋。想必绘是图者,连城门也没出,闭门造车,一挥而就,搁笔后无人校对,也未与县图参核,即交工匠剞劂付印。也就是说,这地图是编绘的,不是实地描绘的,更谈不上测绘。

《四库全书提要》说到,宝庆志的“每县,俱自为门目,不与郡志相混”(《史部十一·地理类三·都会郡县之属·宝庆四明志》)。可见宝庆志实为一府六县各编志乘的合刻本。

《中国古代地图集(战国一元)》注意到:

细观诸图,又微见差异,不像出自一人手笔。从绘山水形势看,“府境”“鄞县县境”“定海县境”“昌国县境”似为一组。其特点是:山峰皆取势坐北,较大河流画出密纹波浪,与海面画法类似。“奉化县境”“象山县境”则为另一组。其特点是:所有江河,不绘波纹,而用双线表示。慈溪县境、县治图与其他地图所绘不同,山峰与名称字框的取势都以县城、衙署为中心,分别向北、向南、向西、向东。奉化县境图中山峰上突出树木,甚为别致。昌国、象山县境图在四边四角注出四至,亦为它图所无。

这种分组,只观察到了绘图风格,但不能说明《府境图》与各县境图之间差异产生的原因。众所周知,绘图风格一致,并不能保证《府境图》与《鄞县县境图》在正误上也保持一致,何况事实上它们的绘画风格差别,还是很容易看出来的。

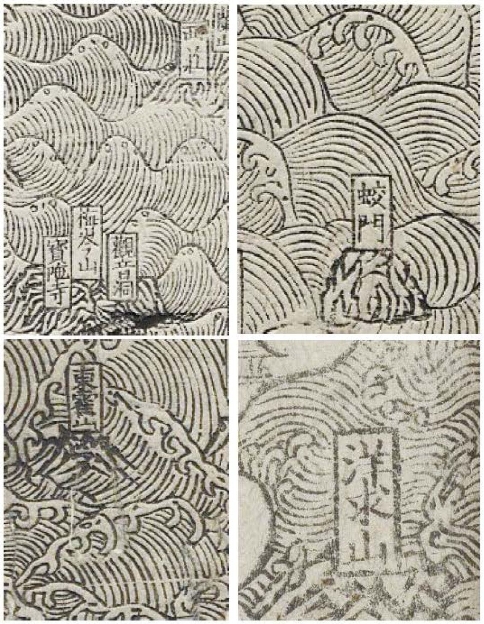

图2-1-3 “昌国县境”海波纹“定海县境”海波纹“府境”海波纹“鄞县县境”海波纹

宝庆志16图上都有刻工署名,被视为一组的“府境”“鄞县县境”“定海县境”“昌国县境”4图(见图2-1-3),却是王侃、王智、任全、洪春4个人分别雕版的。

现在可以肯定,正是因为胡榘和罗濬所修的宝庆志是一府六县志乘的捆绑本,又加之《府境图》与《鄞县县境图》的绘者不同、刻工不一,于是两图之间失去了参核校雠的机会,《府境图》是以铸成大错。

图2-1-4 《中国新图·浙江行省图》

这里还得说说,《府境图》为什么把象山县画成了一个岛。这一错误,看起来离谱,其实事出有因、情有可原。这是因为象山港的北岸固然都属于明州境域,但象山港西南的湾底部分,却属于台州的宁海县,也就是说整个象山港并不全属于庆元府。因此,虽然象山县的西边通过宁海县与整个内陆是相连的,但从庆元府的境域形状来看,象山县就成了庆元府的“飞地”,像是与明州大部相隔海峡的“岛屿”。境域地图带来这种错觉的情形,在清末的《浙江宁波府总图》(参见图3-4-3)、《宁波府全图》(参见图6-1-1)乃至民国的《宁波七邑全图》(参见图6-5-1)上可以看得很清楚。而明罗洪先不察,在《广舆图》上将错觉固化为地图错误,以至于“象山”是一个岛县的误识,经卫匡国的《中国新图·浙江行省图》(见图2-1-4)而传遍四海。

有关仁山智水:东钱湖地图史话的文章

《浙江舆图》,中文,设色绘本,美国国会图书馆藏,系15幅《皇舆全览分省图》之一,未注比例,25厘米× 25厘米。笔者认为,实测的《皇舆全览图》上之所以会出现这种与现实地貌背离的现象,恐怕是牵强附会。实测的《皇舆全览图》原本是纠误嘉靖府图的最好契机,谁料想它反而成为巩固嘉靖府图差池的背书,以致谬误流传直到《大清会典舆图》之《浙江全省总图》。......

2023-11-06

根据宝庆志的《鄞县志》和《县境图》来看,“甲”的序数,与所属乡无关,是全县连续编号的,在《县境图》上看到的最大编号数字是“清道乡五十一甲”。难怪《县境图》上,鄞西的“坊”一个也没。《县境图》中的东钱湖周边,除了山、塘、堰、市,最多的就是寺院道观了。......

2023-11-06

2016年,宁波市历史文化名城研究会从国家图书馆得到了一批珍贵的宁波史料,其中有一幅民国五年测绘的《浙江鄞县东钱湖形势图》。图7-2-1《浙江鄞县东钱湖形势图》民国四年3月,根据北洋政府农商部颁发的各省水利委员会组织条例,浙江省成立了“浙江水利委员会”,专管全省水利工程的调查、规划、督促事宜。《浙江鄞县东钱湖形势图》的测量成果,在图说中交代得很简单。......

2023-11-06

设色是在墨线图上着色,彩绘则是直接以彩笔勾描。《浙江古旧地图集》所刊载的《皇舆全览图·浙江全图》,之所以称为“彩绘”,就是因为该舆图上的江河湖海用的是绿彩。图3-1-10北京大学图书馆藏《浙江全图》(彩绘版)笔者数载浏览传统舆图所得体会之一,就是知道明清舆图上“寧”“寕”时常混用,图上有“寕”字,其图未必是清道光后的;但用了“甯”字,肯定是咸丰年后的。图3-1-11《浙江全图》局部......

2023-11-06

是图见载于《浙江古旧地图集》,中文。该图若确如《浙江古旧地图集》所言,则应该是马国贤刻制的铜版本。但经对比,此图与《皇舆搜览:美国国会图书馆所藏明清舆图》中刊载的《浙江全图》是一样的,无非后者另有图名Chekiang,又在图边框的经度“东五度”旁注阿拉伯数字的度数“05° ”、纬度“三十度”下注“30° ”等;图中文字笔迹亦一模一样。......

2023-11-06

图7-10《鄞州区东钱湖镇》参考书目《浙江省测绘志》编纂委员会编《浙江省测绘志》,中国书籍出版社1996年2月版。仇国华编著《新编东钱湖志》,宁波出版社2014年11月版。《宁波市鄞州区地名志》编纂委员会编《宁波市鄞州区地名志》,西安地图出版社2006年5月版。宁波市民政局等编著《宁波市行政区划图集》,哈尔滨地图出版社2015年1月版。宁波市鄞州区水利志编纂委员会编著《鄞州水利志》,中华书局2009年12月版。......

2023-11-06

南宋宝庆《四明志》,修于胡榘知庆元府的宝庆二年至绍定二年期间,初刊于绍定二年,但该版本今已不复可得。宝庆志最著名的重刻本,无疑是清徐时栋烟屿楼的《宋元四明六志》,遗憾的是,烟屿楼本亦无一张地图。东钱湖,分别出现在宝庆志的《府境图》和《鄞县县境图》上,现分别介绍如下。......

2023-11-06

相关推荐