总体上,水资源总量包括地表水资源量和地下水资源量两部分。南方平原区地下水的计算面积为183904km2,平均年地下水资源量为405亿m3,其中降水入渗补给量为292亿m3,占72%;地表水体渗漏补给量为113亿m3,占28%。该区内平均年地下水资源量为6762亿m3,其中河川基流量占97.6%。表1.2各流域片山丘区和平原区地下水资源量及其重复计算量成果表续表3.水资源总量我国年平均地表水资源量为27115亿m3,平均年地下水资源量为8287.6亿m3。......

2023-06-30

我国国土面积约960万km2,仅次于俄罗斯和加拿大而居世界第3位,人口在2000年为12.95 亿人(含台、港、澳),是世界上人口最多的国家。我国的水资源总量虽在世界各国中比较靠前,但人均占有水资源量却只有世界平均的1/4,从而水资源问题十分严峻,成为经济发展中的重要制约因素。

1.自然条件特点与水资源

我国地势西高东低,从大趋势看自西向东大体可分为三级阶梯:最高一级为青藏高原,地面高程多在4000m 以上,大气稀薄,降水稀少,到靠近高原边缘地区降水才逐渐增多。第二级阶梯为自青藏高原以北和川东地区,地面高程在1000~2000m。由于夏季季风的北缘可以深入到第二级阶梯地区上空,年降水量明显比第一级阶梯地区有所增多。第三级阶梯是自大兴安岭、太行山、巫山和云贵高原以东的广大丘陵平原地区、直到海边,大部分山丘区高程在1000m以下,滨海平原高程则在50m以下。在第三阶梯地区上空,夏季季风活动频繁,降水丰沛。在我国国土上有1/3 为山地,约1/4 为高原,丘陵地区约占1/10,这三者共占约69%的国土,因此我国主要是山丘高原为主的国家。山间盆地面积约占1/5,平原地区约占1/10,但在这约30% 国土上则是人口密集区。在我国海域内共有6500 多个岛屿,其中台湾岛和海南岛分别有35700km2 和34000km2,是我国最大的两个海岛。

我国山脉走向大致有东西向、东北西南向和南北向三大类,水汽输送受山脉阻拦的影响,降水的地理分布多呈带状。特别是在地形的第二级阶梯和第三级阶梯的分界地带,大致自东北的大兴安岭经太行山至西南的雪峰山一线,这些山脉阻挡了来自东南方海洋的水汽,山脉两侧降水量悬殊,由于以上因素大致把我国分为干早半干早区和湿润半湿润区两部分。

青藏高原、内蒙古高原、云贵高原和黄土高原是我国四大高原;而塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地和四川盆地是我国四大盆地;丘陵地形有辽东丘陵、山东丘陵、长江中下游以南的红色丘陵、黄土高原上的黄土丘陵、四川盆地的紫色丘陵等;东北平原、华北平原和长江中下游平原则是我国的三大平原。

我国的地质构造在悠远的地质年代曾经历了多次的褶皱与沉积、海进与海退、陆升与陆沉,直到距今约2 亿年的三叠纪末大陆上除喜马拉雅山外大格局基本形成,到第三纪中期由于喜马拉雅山的造山运动基本形成了现在的地势地形。第四纪初期,在北方出现黄土层,近代又因河流的形成出现了冲积层。这些格局也形成中国大陆上的气候特点。

我国东部广大地区和华南地区,季风活动频繁,夏季时季风把海洋上空水汽带到这些地区的上空,降水较多;但冬季则受来自亚欧大陆内部气流控制,降水很少。对于西北部,受高山和高原的阻挡,季风一般不能到达,基本属大陆性气候,降水较少,是干早和半干旱区。东部季风气候区在年内受西太平洋副热带高压脊线的西伸、东退、北进和南撤的影响,由南到北各地的雨季也随之而变化。如华南地区雨季始于每年4月,长江中下游地区雨季始于6月中旬,淮河以北地区则始于7月中旬,到每年8月下旬以后,随西太平洋副热带高压脊线的南撤,雨季又逐渐返回到南方,东部自北向南雨季先后结束。

影响我国境内降水的水汽主要来自印度洋的孟加拉湾和南海,并通过我国的西边界和南边界进入我国境内,自北冰洋也有少数水汽通过我国的北边界进入我国。但我国的东边界除在夏季有来自东海的水汽输入我国大陆外,每年的大部分时间则从我国大陆上空输出水汽。全国多年平均水汽净输入量每年约为24000亿m3,只占毛输入量的13%。

降水是水资源的最主要来源。在我国年降水的地区分布是由东南向西北递减。东南沿海及西南部分地区多年平均年降水深大于2000mm,在西南边境局部地区如中印边境东段平均年降水深高达5000mm 以上,长江中下游地区多年平均年降水深在1000mm以上,秦岭至淮河一带为800~900mm,而华北平原、东北、山西、陕西大部、甘肃、青海东南部、新疆北部和西部山区、四川北部和西藏东部等,多年平均年降水深为400~800mm,东北西部和内蒙古、甘肃以西年降水深均低于400mm,有些地区则低于200mm。

我国境内的降水在年内分配上很不均匀,多数地区在汛期4个月内的降水量占全年降水量的60%~80%,但由南到北的汛期最大4 个月的期间不同,分别为4~7,5~8,6~9,7~10月不等。全年中连续3个月最小降水量占全年降水量的比值,则由南到北的变化为10%~5%。

各地区历年最大年降水深和历年最小年降水深的比值,以西北地区为最大,一般可超过8,华北地区为4~6,东北地区为3~4,南方一般为2~3,只有西南地区小于2,和世界其他同纬度地区相比,我国降水的年际变化要大一些。

在20世纪80年代初期统计,全国多年平均年降水总量为61889亿m3,折合年降水深648mm,只相当全球陆面平均年降水深的81%,或亚洲陆面平均年降水深的88%。

在我国年蒸发能力(水面蒸发量)变化各地差别较大,年最低值只有400mm,最高可达2600mm。年蒸发能力小于800mm的低值区,一是在东北山区,二是在大陆中部的山区。年蒸发能力在800~1200mm的中值区包括东北和华北平原、长江流域大部、东南沿海山区和青藏高原部分地区等。年蒸发能力在1200mm以上的高值区则分布在我国的西北高原和盆地、青藏高原高值区和南方沿海高值区、云南大部分地区。在实测记录中,云南的楚雄彝族自治州元谋站,多年平均水面蒸发量高达2318.4mm,是全国最高值。

若以多年平均年蒸发能力与多年平均年降水深的比值,即干早指数或干燥度为指标,对全国各地区进行分类,可将全国分为干旱(干旱指数大于7.0)、半干旱(干旱指数3.0~7.0)、半湿润(干旱指数1.0~3.0)、湿润(干早指数0.5~1.0)、十分湿润共5个地带。干旱带包括内蒙古、宁夏、甘肃北部、柴达木盆地、塔里木等盆地、藏北高原等;半干早带包括东北的西部和西北大部;半湿润带包括华北和东北平原、山西、陕西和山东大部、四川西北部等;湿润区包括沂、沭河下游、淮河两岸至秦岭以南、长江中下游和云南、贵州、四川大部;十分湿润带主要在湘粤交界的南岭以南及东海沿海的浙江、福建、广东、海南及台湾大部等。

我国东部在每年夏、秋季常受发生于西太平洋的热带气旋的影响,暴雨突出。热带气旋按其强度(主要指气旋中心的最大风力)可分为低压区、热带低压、热带风暴、强热带风暴和台风5 级,相应中心最大风速为每小时小于34海里、34~47海里、48~63海里和大于64海里。对我国影响最大的西太平洋热带风暴路径大致有3条:①偏西。热带风暴进入南海后继续西移,在广东或福建南部一带登陆后仍继续西行,并在福建南部至广东沿海出现大暴雨;②西偏北,有时并深入内地。热带气旋常于福建、浙江一带登陆,并在这一带发生大暴雨,有的则可深入到河南省境内,如著名的“75·8”特大暴雨;③偏西转偏北,这类热带风暴于福建沿海登陆后,转偏北方向运行,有的可以深入到东北地区南部。

除了因热带气旋活动引发的暴雨外,在我国的暴雨还可由锋面和由青藏高原东移的气旋性涡旋引起。我国的暴雨年际变化大,有的年份暴雨频繁,或出现特大暴雨,而有的年份暴雨又少见,特别是1天以内的短历时特大暴雨,和世界上出现过的特大暴雨记录十分接近。如1996年在台湾阿里山发生的24h 暴雨为1748mm,仅次于1952年3月在印度洋上留尼旺岛上发生的24h暴雨为1870mm的世界记录。1975年8月在河南林庄出现的24h暴雨1060mm,是我国大陆上实测的最高记录,而1977年8月内蒙古乌审旗沙漠地区出现的24h降雨1050mm,实属在半干旱区十分罕见。

2.河流、湖泊和冰川

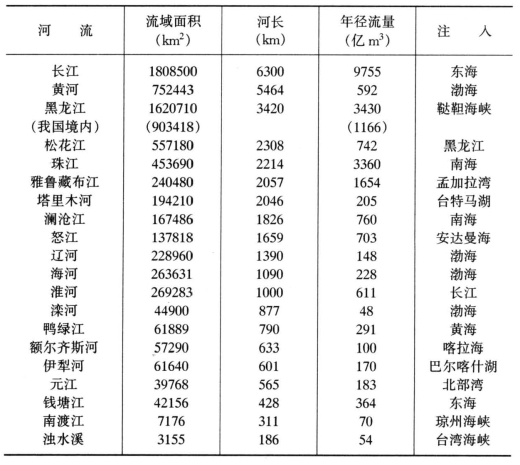

我国的河流主要分布于东部,西北部分因降雨稀少,大河不多。流域面积大于100km2 的河流有50000 多条,流域面积在1000km2 以上的河流有1500 多条。最重要的有七大江河,即松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江和珠江。按河流的长度排列,长江干流全长有6300km,仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马孙河而居世界第3 位;黄河的干流全长5464km,在国内位居第2,但在世界大河中又次于美国的密西西比河而居世界第5位。按流域面积计,长江在中国国内属第一,而在世界大河中属第12位;黄河则属第23位。若按年径流量计,长江在世界大河中属第3位,珠江属第15位,而黄河则属第24位。

我国的河流中流入太平洋的有长江、黄河、辽河、黑龙江、珠江、海滦河、淮河、钱塘江、闽江、澜沧江等;流入印度洋的有怒江和雅鲁藏布江;而流入北冰洋的有额尔齐斯河。此外,还有大片内陆河流域,如塔里木河、柴达木河等。我国主要河流特征和年径流量见表3-7。

表3-7 我国主要河流特征和年径流量

秦岭和淮河以北河流冬季有冰情发生。淮河以南直到长江北岸,冬季河流虽无封河现象,但常有冰花发生。长江以南包括长江基本无冰情发生,北方的河流则有封河现象。最北方的河流黑龙江支流,从10月上中旬就开始有冰情,而淮河及长江以北地区直到每年1月下旬才开始有冰情。但冰情终止期则由南边开始,淮河长江间从2月上旬就终止,但大小兴安岭山区则要到5月上旬才结束冰情。

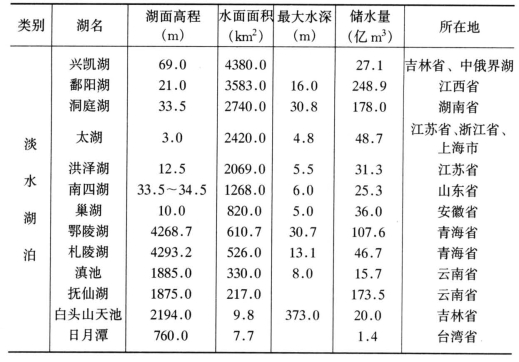

我国的湖泊则在西部分布较多。湖水面面积在1km2 以上的常年有水的湖泊约2300个,其中水面面积在1000km2 的大湖有12个。全国湖泊总水面面积约72000km2,总储水量约7088 亿m3,其中淡水湖泊水储量约占总湖水储量的32%。青藏高原上的湖泊水面面积占全国一半以上,多为咸水湖泊。东部地区则多为淡水湖泊,我国主要湖泊特征及储水量见表3-8。

我国是世界上低纬度山丘冰川最多的国家之一,冰川主要分布在新疆、西藏、青海、甘肃、四川、云南等地山区,冰川覆盖面积约为58700km2,占全球冰川总覆盖面积的0.36%。全国冰川总储量约51300 亿m3,多年平均冰川年融水量约563 亿m3,是西部河流的重要补给来源。

表3-8 我国主要湖泊特征及储水量

续表

冰川覆盖面积中约有61%分布在内陆河流域。按行政区统计,西藏的冰川水资源量约占全国冰川水资源量的60%,新疆则占全国的34%。在内陆河流域的冰川水资源量每年约236 亿m3,约占内陆河流域年水资源量的24%。

冰川融水径流多发生于每年的5~9月,其中6~8月融水径流量可占消融期融水径流量的90%。由于湿润年份气温相对较低,冰川融水径流也较少,而干旱年份气温相对较高,融水径流也就较多,因此冰川融水补给量比重较大的河流,河川径流量的年际变化常较小。

3.河川径流量

全国多年平均河川年径流量为27115 亿m3(按1956~1979年同步期径流资料统计),折合年径流深284mm,其中直接由降水补给的河川径流量约占全部河川径流量的71%,由降水渗入地下含水层,又在枯季渗出补给河流的水量约占全部河川径流量的27%,其余2%的对河流补给量是由冰川和积雪融化水量补给的。

河川径流的地区分布,也是由东南向西北递减,东南的高值区多年平均年径流深可高达1800mm(局部可大于2000mm),而处于西北的低值区平均年径流深可低到50mm以下。相应于前述干旱带河川年径流深多在10mm以下,有不少地区基本不产生地表径流,河网很不发育;相当于半干旱带的河川年径流深多在10~50mm,在这个区内水资源十分短缺,沙漠化日趋严重,人畜用水都有困难;相应于半湿润带的河川年径流深在50 ~200mm 间,是由多水向少水的过渡地带,其中的平原地区已是北方的主要农作区,人口密度已明显增大,水资源供需矛盾突出;相应于湿润带的河川径流深为200~800mm,相应于十分湿润带的河川径流深大于800mm,都是以水稻为主的主要农作区,人口十分密集,我国水资源分区及各行政区的河川年径流量见表3-9 和表3-10。

表3-9 分区年降水、年径流、年地下水、年水资源总量(按1956~1979年同步期资料统计)

注 和多年平均相比,1956~1979年资料系列统计结果,北方河川径流偏大10%~20 % ,南方河川径流偏小5 % ~10 % 。

表3-10 各省、自治区、直辖市水资源统计(按1956~1979年同步期资料统计)

注 1.括号内系台湾省水资源委员会估计数字。

2.重庆市包含在四川省内未分出。

河川径流的多年变化和降水的变化相应,但由于下垫面在各地的不同,径流的多年变化幅度比降水的变化更大。以各河的年径流极值比(各年中最大的年径流量与各年中最小的年径流量的比值)来看,长江以南诸河的极值比多在5以下,而北方各河则可高达10以上。如金沙江屏山站和岷江高场站的年径流极值比仅为1.8,而潮白河苏庄站这个比值高达19.3。

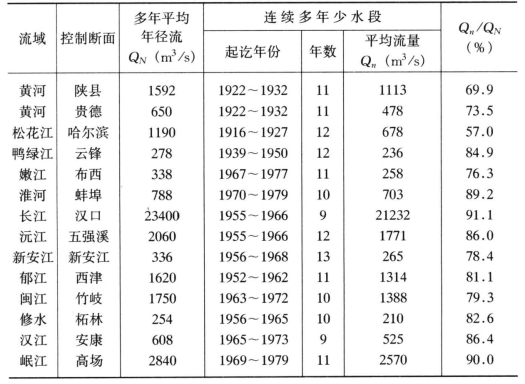

在我国很多河流上存在连续多年少水段和连续多年多水段的现象。对于发电和供水的要求,连续多年少水段的出现就更引人注意。对于大河上出现的连续多年少水段及其减少的程度见表3-11。

表3-11 我国一些大流域连续多年少水段

我国河流年径流的年内分配多集中于汛期4个月。在长江以南、云贵高原以东大部地区,汛期连续4 个月的径流量占全年径流量的60%,而长江以北各河这个比重则多在80%左右,这个比重在海河平原河流可高达90%。出现的月份对南方河流多在4~7月,对北方河流则多为6~9月。冬季连续3 个月的径流量占全年径流量的比值,在南方河流上多为10%左右,只有在台湾省东北部的河流上可达20%,但对于北方河流,这个比值多在5%以下,东北地区因冬季河流结冰期较长,冬季径流所占比重更小,如辽河这个比值多在3%以下,松花江流域大多不到2 % 。

在我国河川年径流中很大的比重来自洪水。与暴雨相应,在湖南、江西等地的河流洪水来的最早,常从每年4月就开始。珠江的支流北江和东江的洪水常出现在5~6月,但西江的洪水则出现在6~7月,洞庭湖水系诸江洪水则出现在5~7月,长江的支流乌江洪水发生在6~8月,淮河、黄河中游、海河、滦河、辽河的洪水则出现在7~8月,松花江出现在8~9月,汉江则出现在7~10月。

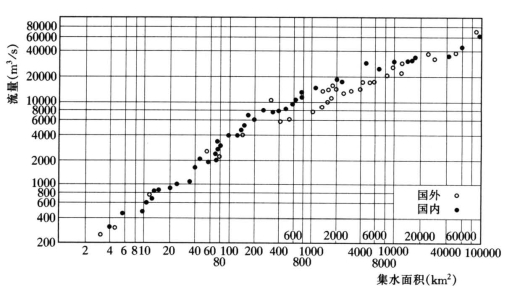

在我国出现的特大洪水和世界各地比较,十分接近同等面积上的世界最大洪水记录,因此我国的洪水灾害严重,问题十分突出。国内外实测和调查最大洪水流量与流域面积的关系见图3-2。

图3-2 国内外实测和调查最大洪水流量与流域面积关系

各河各年实测的入海径流量反映各河天然径流量在流域内经历各种用水消耗后剩余的水量,实际入海径流与天然径流的比值,可以大致说明流域的水资源开发程度。因用水量的不断增加,这个比值的历年变化在北方河流上十分明显,例如海滦河流域在20 世纪50年代这个比值为77% ,到60年代就减少到55%,到70年代进一步减少到41%;而黄河流域在50年代这个比值为79%,60年代为73%,70年代则为55%。

4.地下水量

地下水的形成除受气候、水文、地形等自然地理条件的影响外,还受地质构造、地层、岩性等条件的作用,使不同地区地下水补给、径流、储存和排泄等有较大差别。

地下水就其补给条件论可分为和年降水关系密切,基本上当年能接受到降水补给的浅层地下水;和当年降水关系不密切、与水文循环联系很弱,深藏于地壳深部,是在历史年代中长期积累储存,一旦取用就很难恢复更新的深层地下水。在水资源评价中常只对浅层地下水和地表水资源(主要是河川径流)一道进行评价。

我国每年可获得降水补给的浅层地下水多年平均年资源量为8288亿m3,其中山丘区地下水年资源量为6762 亿m3,其中绝大部分都通过河流排泄,平原区为1873亿m3。因为山丘区地下水有一部分通过侧渗补给平原区地下水,因而山丘区与平原区地下水统计数量中有重复计算部分约347亿m3。

从大范围地下水平均补给模数(单位面积上的地下水补给量)看,总趋势是由东南向西北递减。海南岛、广东和广西、湖南、云南以及长江支流乌江流域、成都平原、长江中游地区、东南沿海地区等地,由于降水多,喀斯特地貌发育等条件,地区的区域平均地下水年补给模数可高达20 万~25 万m3/km2,其中珠江流域达30万~50万m3/km2 以上。黄淮海平原地区为10万~15万m3/km2,东北地区和黄河上中游地区一般低于5 万m3/km2,而西北广大内陆河流域及黄土高原丘陵沟壑区均小于1万m3/km2。

5.水资源总量

在地下水资源量的计算中,对山丘区地下水资源量的估算,常通过对河川径流量中除洪水期以外的河川径流中基流的统计而得,因此山丘区地下水资源量与河川径流量的统计中有重复,在计算包括河川径流和地下水在内的水资源总量时,不能将二者简单相加,而必须在相加时扣除二者间的重复计算部分,才得出水资源总量。

在经典的全球或某一区域的水平衡计算中,对多年平均值一般只计及降水、蒸发和河川径流,而不计及地下水。这种思路的出发点是认为,地下水在地表层中的储量虽然有的年份多,有的年份少,但多年平均下来则是个常值,因此在多年平均的水平衡计算中,就不计算地下水储量的变化,而只在降水、蒸发、径流中搞平衡。这可由下列公式表示。

对于个别年份:

![]()

对于多年平均情况,由于Σ±ΔWgi ≈0,则

![]()

式中 Pi、Qi、Ei、ΔWgi——分别代表当年的降水、径流、蒸发和地下水储量变化;

P、Q、E——降水、径流和蒸发的多年平均值。

但是,当地下水资源开始被采用后,地下水的消耗不限于通过潜水蒸发,地下水的实际开采量也是地下水的主要排泄量。有的地区因地下水连续超采,使地下水位持续下降,改变了原有的地下水潜水蒸发数量,又不断增加地下水开采量,就不能用上述简单的水量平衡方程计算。地下水位的下降同时引起潜水蒸发的减少,也引起地下水对河流补给的减少,有时也会引起地表水体渗漏现象的增加,因此正确估计地下水的年度补给量和可靠的资源量,是合理开发地下水资源的前提。为此,贺伟程提出将式(3-1)进一步分解:

![]()

对于多年平均:

![]()

式中 Qs——地表水;

Qg ——地下水;

Ug——地下水潜流量。

在天然情况下,地下水降水入渗补给量Pr是河川基流Qg、潜水蒸发Eg 和地下潜流Ug之和,即

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

由于水资源总量是降水所形成的地表和地下的产水量,即河川径流量和降水入渗补给量之和,即

![]()

式中 WR ——水资源总量。

在式(3-7)中,河川径流量Qs 中包含了山丘区地下水补给河流的水量,因此其重复量即式(3-5)中的Qg项。这一项对于山丘区来说,重复量全部等于河川基流量,但对于平原区来说,重复量除河川基流量外,还包括河道渗漏补给量,渠系渗漏补给量、田间回归补给量和山前潜流侧向补给量。因此,计算水资源总量的通式应为

![]()

式中 D——计算重复量。

在20世纪80年代初进行我国水资源评价时,对全国及各水资源分区和行政区划的多年平均年降水深和总量、年河川径流深和总量、年地下水资源量和年水资源总量、多年平均年产水模数进行了统计见表3-11、表3-12。

水资源总量的概念是在20世纪80年代初期在中国进行水资源评价时提出的。在这以前对于包括河川年径流和地下水年资源量的统计方法比较混乱,有的地方把地表水(常以河川径流量代表)和地下水年补给量直接相加以得水资源总量,有的把包括深层地下水的总静储量作为地下水资源量,这些都不能代表正确的算法。

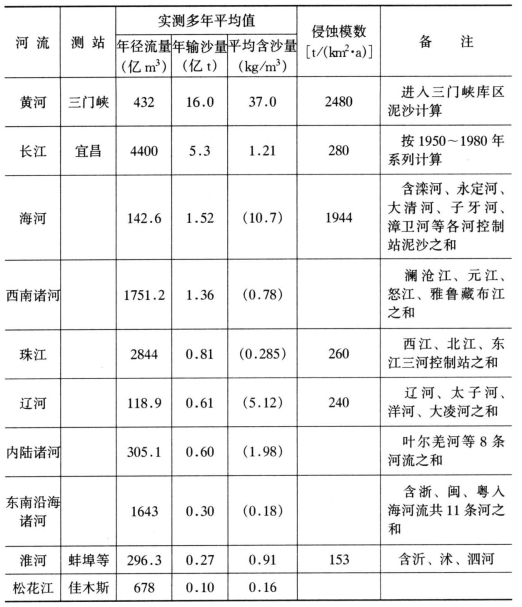

表3-12 我国主要河流泥沙特征

6.河川径流水质

我国河川径流天然水质,反映在水中溶解的各种各类化学物质成分,以及水流挟带的不溶性物质,主要是河流泥沙。

我国河流的泥沙问题十分突出。这些泥沙的来源多由于雨水冲蚀以及河流岸蚀地表风化岩石及土层所致,即水土流失现象。除降雨、地形和土壤等自然因素直接影响产生泥沙的作用外,人类的经济活动也是造成水土流失的重要原因之一。在新中国成立初期,当时统计全国水土流失面积约150 万km2,其中最严重的当属西北部的黄土高原区,而黄河穿行其间,造成黄河成为世界第一多沙河流,多年平均年输沙量有16亿t 之多。黄河的泥沙每年约有1/4淤积在下游河道内,致使两岸大堤间的河床逐年增高,成为地上悬河,其余3/4则被水流带入渤海湾,其结果使河口三角洲多年来平均每年增长21km2,且20世纪60年代以来,增长速度有所加快,达到每年平均增长25~30km2。其他河流如长江、海河等年输沙量也都很可观。主要江河泥沙特征见表3-12。

黄河支流祖厉河的多年平均年含沙量高达493kg/m3,为全国各河之冠,而最大含沙量则出现于黄河支流窟野河上,为1500kg/m3。黄河和长江的年输沙量在世界各大河中,与印度的布拉马普特拉河(年输沙量为7.35 亿t/a)、恒河(年输沙量为4.80亿t/a)和巴基斯坦的印度河(年输沙量为4.35 亿t/a)共为多泥沙大河的前5名,从而使亚洲各河年输沙量占世界各大洲河流年输沙量的79%。

我国的最高产沙区是黄河中游黄土高原,侵蚀方式以沟蚀和重力侵蚀为主。坡面侵蚀模数一般为5000~10000t/(km2·a),沟谷侵蚀一般为15000~20000t/(km2 ·a),大面积平均约4000t/(km2·a)。其次为永定河、西辽河、柳河及大小凌河等。淮河以南地区、贵州、青藏高原等地以及黑龙江、图们江和鸭绿江等流域产沙较少。全国平均年侵蚀模数大于1000t/(km2·a)的面积约为62.5万km2。

河流泥沙也呈年内和年际变化,但集中程度大于径流。例如黄河陕县站实测最高年输沙量为1933年的39.1亿t,而1928年实测年输沙量只有4.88亿t,相差近8倍。

河流水质的另一方面为天然水流中本来含有的各种化学离子,即水质本底值,以及由于这些离子的存在所反映的水的矿化度、总硬度和酸碱度等。

矿化度为单位水体中主要离子量之和,以mg/L计。河水矿化度的地区分布与降水、河川径流的地区分布有密切关系,在我国表现为东南地区河水矿化度较低,而向西北方向递增。在浙江南部、福建北部和台湾诸河的河水矿化度均低于50mg/L,而西北有些河流矿化度多高于1000mg/L,其他地区则变化在300~1000mg/L之间。黄河支流祖厉河流域平均河水矿化度高于6000mg/L,为全国各河之冠。

河水的总硬度是单位水体中钙、镁离子量之和,也以mg/L计。河水总硬度的地区分布趋势基本上与河水矿化度的分布一致,矿化度高的地区,总硬度也大。淮河及秦岭以南以及西南诸河流域是软水区,占全国面积52%,在这软水区内大部分河流的河水总硬度均低于85mg/L;而由天津以南至黄河口的沿海平原、鄂尔多斯高原、黄土高原和柴达木盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地及内蒙古北部等地,河水总硬度均超过250mg/L,为极硬水区,这个区占全国面积的12%;其余河水总硬度为85~170mg/L的分布面积占全国的27%,170~250mg/L的地区占全国面积的9%。

河水的酸碱度pH在全国河流中的地区变化是:在东南沿海和东北地区的河水酸碱度较低,而在西北地区则较高,全国范围内的多年平均值在6.5~8.5 之间。

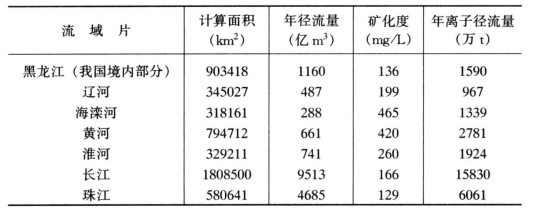

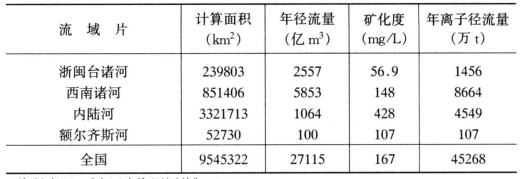

河流的离子径流量是河川径流量与河水矿化度的乘积。各河流域片的多年平均年离子径流量见表3-13。

表3-13 各流域片多年平均年离子径流量

续表

资料来源:《中国水资源评价》,1987。

各流域片中入海和出国境的年离子径流量总计分别为26417万t 和9076万t,流入国界河流后再入海或出境的年离子径流量为1650万t,而从境外流入我国境内的年离子径流量为435万t。

河流水化学成分也呈年内和年际变化,北方河流水化学成分的年际变化大于南方河流。

人类的生活和生产活动排放大量废渣、废气和废污水,造成河流及其他地表水体以及地下含水层的污染,到20世纪90年代初,仅工业和生活污水年排放量达387 亿t,其中工业污水约占80%,这还未包括由农田排出包含化肥和农药的污水。在20 世纪90年代初进行的全国水资源质量评价工作中,全国综合评价的河长为98614km,其中水质为Ⅰ类的河长只有6042.3km,占评价河长的6.1% ,Ⅱ类河长25773km,占评价河长的26.1% ,Ⅲ类河长为20993km,占评价河长的21.3%,Ⅳ类以上的污染河长45806km,占评价河长的46.45% ,见表3-14。

由于采取了控制污染措施,到20世纪90年代后期虽排污量有所增强,但河流中Ⅳ类以上的污染河长占评价河长的比例基本上控制在40%左右(1997年为43.6%,1998年为37.2%),比90年代初期略有好转。

7.水能资源

据电力部门在1980年普查结果,我国河流的水能资源理论蕴藏量总计出力为6.76亿kW,年电能为59200亿kW·h,其中可能开发的水电总装机容量为3.78亿kW,平均年发电量19200亿kW·h,均占世界各国中首位。到1995年全国已装水电总装机容量5218万kW,全国水电发电量1868 亿kW·h,1998年水电装机已达6507 万kW,发电量2043 亿kW·h,分别为1980年水电装机容量的2.57,3.20 倍和发电量的3.21,3.51 倍。1998年水电装机占全国发电装机容量的比重为23.5% ,水电发电量占全国发电量的比重为17.6%。

表3-14 全国江河水资源质量综合评价表 单位:km

我国按各大流域水能资源划分的分布情况见表3-15。

按照区域大电网的分区,各分区的可开发水能资源统计可见表3-16。

表3-15 我国各大流域水能资源划分

资料来源:《中国水能资源》,1984。

表3-16 按地区划分的可能开发水能资源

资料来源:《中国水利》P.198,1991。

长江三峡水利枢纽工程于1993年批准初步设计并于1993年正式进行施工,设计装机容量为1820 万kW,比当今世界上已建成的最大水电站巴西伊泰普水电站装机1260 万kW还多560万kW,是世界上迄今已建和在建的水电站当中最大装机容量的水电站。

8.内河水运资源

内河水运资源是水资源的主要组成部分。流域面积大于100km2 的河流中,可通航河流有5600 多条,还有大量湖泊水面,都为航运提供了有利条件。在隋代修通的南北大运河经历代的整治,由北京至杭州全长约1700 多km,并沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系。

我国的内河水运资源在淮河和秦岭以北的河由于河川径流量相对较小,且冬季还受冰情影响,相对来说水运资源条件较差;但在淮河和秦岭以南河流,水量相对丰沛,没有冰情影响,其通航里程占全国内河航运总里程的80%以上。可通航1000t 级以上船舶的深水航道,主要分布在长江、珠江和黑龙江中下游,以及京杭运河的苏北段,总里程约5000km,占全国通航总里程10.9万km 的5%。

到1985年全国内河航运年货运总量达5.2亿t,货运周转量达979.7亿t·km,内河运输船舶总吨位达1000 多万t。其中长江水系货运量占全国内河货运总量的51%,货运周转量占全国的76%。

9.水资源的特点和问题

我国因人口众多,人均占有水资源量很低,只有世界人均占有水量的27% ,水资源相对来说是贫乏的。水的供求关系紧张是必然的。

全国各地的水资源由于气候上的差异,也相差十分悬殊。处于西北部的干早和半干早地带,约占国土总面积的47% ,包括内蒙古、宁夏、甘肃北部、青海的柴达木盆地、新疆的塔里木盆地、准噶尔盆地及藏北高原大部。干旱区面积约占全国的21%,除一些零散的有水草并可种植粮食的绿洲外,其他多数地区是荒漠不毛之地。在干早区的东南面狭长地带,即为半干旱区,约占全国面积的26% ,多年平均年降水深在200~400mm 之间,平均年径流深有10~50mm,干早指数为7.0~3.0,大部地区以生长草类为主,是我国的主要牧区,中部山区有少量森林分布,也有少量耕地。这个地区包括松辽平原中部、辽河上游地区、内蒙古高原南部,黄土高原的大部和青藏高原的北部等。在干旱和半干旱地区面积虽接近全国国土面积的一半,但水资源量却只占全国的7%,水资源十分短缺,农业不发达,人口稀少,荒地较多,经济也比较落后。

在东南部约占全国国土面积1/3 的地区,是湿润和十分湿润地带。其中多年平均年降水深在800~1600mm的地区属湿润区,其多年平均径流深在200~800mm 间,干早指数为1.0~0.5,这个湿润区的范围包括东北地区东部、淮河流域大部、长江流域大部、珠江的支流西江的上游地区、云南大部、西藏东部和黄河中上游部分地区,共占全国面积的26%。另外约占全国面积8%的地区,多年平均年降水深大于1600mm,为十分湿润区,平均年径流深大于800mm,干旱指数小于0.5,包括东南沿海和浙江、福建、台湾、广东以及安徽、江西、湖南和广西的部分地区、西藏的东南部等。在湿润和十分湿润区森林覆盖率有所好转,是主要水稻、小麦、油菜、烟叶以及热带、亚热带经济作物区,在占国土面积只有近1/3 的面积上,却拥有全国水资源量的81% ,因此工农业发展较快,人口也十分密集。

在上述两大片之间约占全国国土19%的面积上,多年平均年降水深在400~800mm之间,径流深在50~200mm之间,干旱指数在3.0~1.0 之间,是半湿润区,也是由湿润到干早的过渡带。这个过渡带呈狭长带状,由东北起斜穿华北平原,止于青藏高原的东南部,包括辽南平原、京津冀平原、黄淮平原、山西和渭河平原,以及青藏平原东部。这个半湿润区的西半部因地处高原,植被多为森林草原,以牧业为主,工农业不发达,人口较少。但这个区的东半部是北方的主要农作区,交通条件较好,工矿业较发达,人口密度显著增大,也是水资源供需问题最紧张地区。过渡带的水资源量只占全国水资源总量的12% ,单位面积上的产水量只占全国单位面积上产水量的63%,其特点表现在水资源条件的脆弱性,无论是人类活动影响或气候的变化,都容易影响当地的水环境,特别是这个过渡带的辽南、京津冀平原、山西能源基地和山东半岛等地,水资源供需形势已经很严峻,有些地方遇稍低于平水年来水量,就出现供水的缺口,遇枯水年缺水就十分严重。

我国东部受季风气候控制,暴雨洪水灾害十分严重。南方以洪涝为主,也有干旱发生,而西部处于大陆腹地,以旱灾为主,局部也有山洪为患;过渡带则洪、涝、旱灾交替,在一年中也常出现春旱秋涝、连旱连涝现象。因此,在开发利用水资源的同时,必须致力于采取各种措施,减轻自然灾害可能带来的损失,并力求把害水转化为利水。

我国的各大江河流域分处于不同气候带,有的则跨越不同气候区,水资源条件差别也较大见表3-17。

表3-17 我国各大流域片水资源情况

注 按2000年人口统计(129533万),人均水量为2093m3/人。

由表3-17所示,黑龙江(主要是松花江)和辽河流域地处东北,占全国国土面积的13%,水资源量占全国水资源总量的7%,耕地面积占全国耕地的20%,日平均气温不小于10℃的年积温为1600~3500℃,农作物在这两个流域的大部分地区只能一年一收。黑龙江流域地广人稀,人均和单位耕地面积上占有水资源量在北方河流中相对较多,可耕地较多,是主要商品粮基地。辽河流域的中下游地区,光热条件较好,工农业比较发达,人口密度增加,水资源供需开始紧张。

黄河、淮河和海滦河流域大部处于湿润和干旱的过渡带,总面积为全国国土面积的15%,耕地面积却占全国耕地的39%,但水资源量只占全国水资源总量的6%,年积温达3500~4500℃,比较有利于农作物生长,人口比较稠密,地区总人口占全国人口的34%,人均和单位耕地上占有水资源量在各大河流域中最少,其中的京、津、冀平原是全国水资源供需最紧张的地区。

长江流域面积占全国国土面积的19%,耕地面积占全国耕地的24%,而人口则占全国的34%,年积温达4500~6500℃,农业产量高。东南浙闽台诸河流域和珠江流域位于我国的十分湿润区,总面积占全国面积的8.6%,耕地面积占全国耕地的9%,而水资源量却占全国水资源总量的26%,年积温达6000℃以上,地区总人口占全国人口的17%。这个地区水资源比较丰沛,但可供开垦的荒地不多。

西南诸河流域面积占全国国土面积的9%,水资源量占全国水资源总量的21%,但山多地少,耕地面积只占全国耕地的1.8%,年积温虽有4500~6500℃,但因耕地稀少,人口并不多,只占全国人口的1.5%。这个地区的水能资源特别丰富,可占全国可能开发水能资源的26%。

内陆河流域面积占全国面积的36%,水资源量只占全国水资源总量的4%,耕地面积占全国耕地的6%,人均和单位耕地面积上占有水量不少,但并不能说明其水资源的情况,在少数绿洲及居民点,用水仍十分紧张。

在人均占有水量最少的海滦河和黄河因用水紧张,从20 世纪70年代后就不断出现河流下游断流现象,黄河自20 世纪90年代以来几乎年年有断流情况发生。河北省平原地下水超量开采十分严重,地下水位下降有的超过10m,出现地面沉降等现象。

在河川年径流中,约有2/3以上是洪水径流,洪水径流集中发生在汛期,往往造成洪涝灾害,洪水发生时惟恐宣泄不及,很难予以利用。虽能修建水利工程调蓄洪水,但又受技术经济和社会条件限制,不能完全充分地控制全部洪水,特别是由于河流洪水的年际变化大,调蓄起来比同纬度其他地区的难度更大。但是,在洪水径流占年径流的比重大时,水资源供需又相对紧张,因此千方百计把洪水转化为可利用的水量是十分必要的。

浅层地下水是可利用水资源的重要组成部分,其年内和年际变化小于地表水,这是地下水有利于取用的特点。但浅层地下水主要受降水补给,其年补给量有一定限度,超量开采会产生对环境的不利影响,只能根据各地具体条件,适量开采,并和地表水联合运用,以保护好地下和地表的水资源。

此外,由于我国河流多沙,成为水资源开发治理中的特殊问题。无论是河势变化,河床演变,河道、水库、湖泊和渠系的淤积,水轮机和水工建筑物、金属结构的磨蚀,在我国的多沙河流上都很严重。但河流泥沙也有二重性。正是由于河流泥沙才在我国东部形成广袤的平原沃野,为中华民族休养生息提供了必要的条件。自古以来我国就有引洪淤灌、肥田造地的经验,近代有在黄河上引洪淤堤背以固堤、沟壑打坝淤地以增产,以及有计划地治理开发河口三角洲和海岸滩涂,以增加土地资源等,都是有效利用泥沙兴利的经验。

由于水资源具有多种功能,在开发利用中必须注意其功能特点,因地制宜,相互协调,避免相互干扰,扬长避短,合理开发,以使水资源充分发挥其最优效益,把可能出现的负效应缩至最小。

我国水旱灾害频繁。近50年来全国平均因水旱灾害引起的受灾面积约2700万hm2,占全国耕地面积的26%,成灾面积约1000万hm2,占全国耕地面积约10%。到20 世纪80年代末,全国还有约一半耕地上没有灌溉措施,因而平均每年仍有约2000万hm2 耕地常常受到干早的威胁。

各大江河中下游平原地区常处于洪水威胁之中。这些地区耕地多,城镇密,人口多,经济发达,但地面高程多在江河洪水位以下,主要靠堤防挡水,防洪任务艰巨,因此,在处理水资源开发治理任务时,必须把防洪问题摆在重要位置。

到20世纪90年代后期,全国的各类蓄、引、提工程供水能力已达约5400亿~5600亿m3,年用水量也达5400 亿~5600 亿m3,其中75%用于农业,有20%用于工业,城镇生活用水约5%。但因受当地水资源不足或水资源虽不缺但供水工程措施跟不上,不少地区出现水资源供需紧张局面,特别是在城市供水方面更为突出。到90年代中期全国600 多个城市中,缺水城市有400多个,严重影响人民生活和工业的发展。由于各类用水量的增长在近期内仍将继续,因此集中力量解决供水能力的增长及抓节水措施,是今后一个时期内水资源面临的最迫切任务之一。

有关水资源学基础知识的文章

总体上,水资源总量包括地表水资源量和地下水资源量两部分。南方平原区地下水的计算面积为183904km2,平均年地下水资源量为405亿m3,其中降水入渗补给量为292亿m3,占72%;地表水体渗漏补给量为113亿m3,占28%。该区内平均年地下水资源量为6762亿m3,其中河川基流量占97.6%。表1.2各流域片山丘区和平原区地下水资源量及其重复计算量成果表续表3.水资源总量我国年平均地表水资源量为27115亿m3,平均年地下水资源量为8287.6亿m3。......

2023-06-30

一定时段内的区域水量平衡公式为式中:P为降水量;R为河川径流量;E为总蒸发量;Ug为地下潜流量;ΔU为地表、土壤、地下的蓄水变量。潜水蒸发可以由地下水开采而夺取,故把它作为水资源量的组成部分。在实际工作中,由于资料条件的限制,直接采用式和式计算区域水资源总量比较复杂,而是将地表水和地下水分别计算,再扣除两者的重复计算量来计算水资源总量。......

2023-06-30

该书列出了世界6大洲和26个自然经济区的水资源量及潜在可利用量。而到2002年11月,世界人口增加到62.91亿,8年时间世界人口增加了7.01亿,而人均水资源量下降为6795m3,亦即由于人口的增加使人均水资源量减少了855m3。随着世界人口的快速增长,人均水资源量的下降幅度会更大。世界各国和地区由于地理环境不同,拥有水资源的数量差别很大。......

2023-06-30

在多年平均的条件下,上式水量平衡方程可改写为其中地表蒸发ES,在目前条件下,尚不能全部为人们所利用,因此如果将区域水资源总量定义为当地降水量资源扣除目前尚不能利用的部分ES,即为水资源总量,故有当地下水面向深层越流的数量可以忽略时,水资源总量即为河川径流量加上潜水蒸发量,因为潜水蒸发量是可以通过地下水的科学开采而夺取的。在未能夺取潜水蒸发之前,河川径流量即为区域水资源总量。......

2023-08-23

印度的水资源按照国土面积计算应该说是比较丰富的,全国年平均降雨量1100mm。印度水系可分为4个部分[2]。印度有为数众多的沿海河流。根据1960年与巴基斯坦签订的条约,印度有权利用该流域的20%的水资源。印度拥有丰富的土地资源。其增长速度十分惊人。开发印度水利资源最好和最可靠的办法就是把季风雨径流储存在水库中,用于作物需水期灌溉。2000年,印度中部河流和戈达瓦里河的水资源引入国家的水利系统。......

2023-06-30

在统计的149个国家中,列第109位,属于人均水资源贫乏的国家之一。大部分水资源量集中在汛期以洪水的形式出现,资源利用困难,且易造成旱涝灾害。......

2023-06-21

把上述两保证率曲线叠加,即将相同保证率的地表水可利用量同地下水可采资源量相加,得到不同保证率的水资源可利用量,并绘制叠加后的保证率曲线,以此作为评价地区水资源可利用量的依据。......

2023-06-30

由于计算全区地下水资源量时,已扣除了不同类型区间,即山丘区与平原区间的重复计算量。所以在计算水资源总量时只考虑地表水资源量与地下水资源量间的重复计算。根据上述水资源总量计算方法,统计出长江流域各二级区的水资源总量见表13.25。表13.25长江流域降水、地表、地下和水资源总量表续表注表中“不重复量”是指地表水和地下水。......

2023-08-23

相关推荐