简而言之,未来的物联网将实现物理世界、虚拟世界和人类社会的交互融合。图12.35传感器节点能量消耗情况异构网络的融合和自治异构网络的融合和自治是物联网的最显著特征之一。这些性能特征各异的网络是相互补充、相互促进的,如何实现它们之间的无缝融合和自治管理,更加有效灵活地满足用户需求是物联网面临的重要技术挑战之一。这些技术渗透在物联网的各个层次中。......

2023-06-26

1.物联网的体系结构

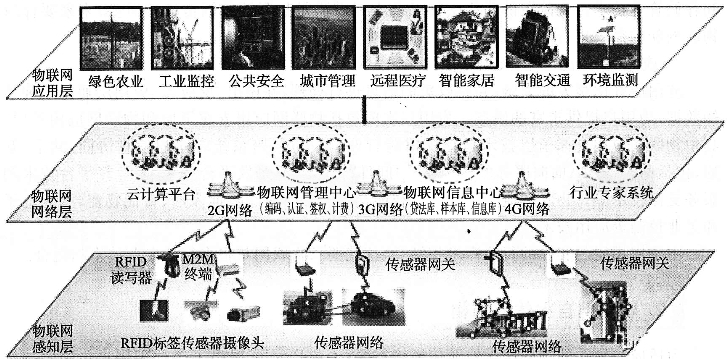

关于物联网的体系结构,目前业界普遍可以接受的是三层体系结构,从下到上依次是感知层、网络层和应用层。如图8-3所示,这也体现了物联网的三个基本特征,即全面感知、可靠传输和智能处理。

(1)感知层:全面感知,无处不在

感知层是物联网体系结构中最基础的一层,主要完成对物体的识别和对数据的采集工作。在信息系统发展早期,大多数的物体识别或数据采集都是采用手工录入方式,这种方式不仅数据量和劳动量十分庞大,错误率也非常高。自动识别技术的出现,在全球范围内得到迅速的发展,它解决了键盘输入带来的缺陷,相继出现了条码识别技术、光学字符识别技术、卡识别技术、生物识别技术和射频识别技术。

图8-3 物联网的三层体系结构

现以大型超市收银系统使用的条码识别技术为例进行说明。收银员通过扫描枪扫一下商品外包装上的条码,系统就能准确的知道顾客所购物品是什么。结合传感技术发展,我们不仅可以知道物品是什么,还能知道它处在什么环境下,如温度、湿度等。如今,许多科学家在研究将自动识别技术与传感技术相结合,让物体具备自主发言能力,通过识别设备,物体就会自动告诉人们:它是什么,在哪个位置,当前温度是多少,压力是多少等一系列数据。

具体来说,感知层涉及的信息采集技术主要包括传感器、RFID、多媒体信息采集、MEMS、条码和实时定位等技术。

感知层的组网通信技术主要实现传感器、RFID等数据采集技术所获取数据的短距离传输、自组织组网。

感知层传输技术包括有线和无线方式,有线方式包括现场总线、M-BUS总线、开关量、PSTN等传输技术;无线方式包括射频识别技术(RFTD)、红外感应、Wi-Fi、GMS短信、Zig-Bee、超宽频(Ultra WideBand)、近场通信(NFC)、Wi Media、GPS、DECT、无线IEEE 1394和专用无线系统等传输技术。

(2)网络层:智慧连接,无所不容

网络层利用各种接入及传输设备将感知到的信息进行传送。这些信息可以在现有的电网、有线电视网、互联网、移动通信网及其他专用网中传送。因此,这些已建成及在建的通信网络即是物联网的网络层。

网络层涉及不同的网络传输协议的互通、自组织通信等多种网络技术,此外还涉及资源和存储管理技术。现阶段的网络层技术基本能够满足物联网数据传输的需要,未来要针对物联网新的需求进行网络层技术优化。

(3)应用层:广泛应用,无所不能

应用层好比是人的大脑,它将收集的信息进行处理,并做出“反应”。应用层通过处理感知数据,为用户提供丰富的服务。应用层主要包括物联网应用支撑子层和物联网应用子层,其中物联网应用支撑子层技术包括支撑跨行业、跨应用、跨系统之间的信息协同、共享、互通,包括基于SOA(面向服务的架构)的中间件技术,信息开发平台技术,云计算平台技术和服务支撑技术等。物联网应用子层包括智能交通、智能医疗、智能家居、智能物流、智能电子和工业控制等应用技术。

由于应用层与实际的行业需求相结合,这就要求物联网与很多行业专业技术相融合。

2.物联网自主体系结构

为适应与异构的物联网无线通信环境需要,Guy Pujolle提出了一种采用自主通信技术的物联网自主体系结构。

物联网研究人员建议,物联网体系结构在设计时应该遵循以下6条原则。

(1)多样性原则

物联网体系结构必须根据物联网节点类型的不同,分成多种类型的体系结构,建立唯一的标准体系结构是没有必要的。

(2)时空性原则

物联网正在发展之中,其体系结构必须能够满足物联网的时间、空间和能源方面的需求。

(3)互联性原则

物联网体系结构必须能够平滑地与互联网连接。

(4)安全性原则

物物互联之后,物联网的安全性将比计算机互联网的安全性更为重要,物联网体系结构必须能够防御大范围内的网络攻击。

(5)扩展性原则

对于物联网体系结构的架构,应该具有一定的扩展性,以便最大限度地利用现有网络通信基础设施,保护已投资利益。

(6)健壮性原则

物联网体系结构必须具备健壮性和可靠性。

3.物联网关键技术

物联网各个层面相互关联,每个层面都有很多技术支撑,并且随着科技发展将不断涌现出新技术。每个层面都有其相对的关键技术,掌握这些关键技术及相互关系,会更好地促进物联网的发展。

(1)感知层——感知与识别技术

感知和识别技术是物联网的基础,是联系物理世界和信息世界的桥梁。在我们生活中已有一些成熟的自动识别技术,比如:条形码技术、IC卡技术、语音识别技术、虹膜识别技术、指纹识别技术和人脸识别技术等。

1)射频识别(RFID)技术。在上述自动识别技术给我们的生产、生活带来方便的同时,另一项更具优势的识别技术逐步成熟并很快席卷全球,该技术就是非接触射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID),正是因为RFID与互联网的结合使得物联网的诞生成为可能。

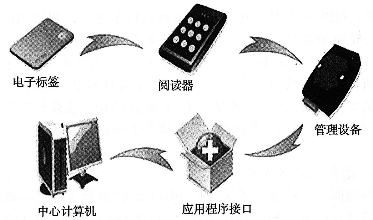

在感知层的四大感知技术中,RFID居于首位,是物联网的核心技术之一。它是由电子标签和读写器组成的。如图8-4所示,当带有电子标签的物品通过读卡器时,标签被读写器激活并通过无线电波将标签中携带的信息传送到读写器中,读写器接收信息,完成信息的采集工作,然后将采集到的信息通过管理设备和应用程序传送至中心计算机进行集中处理。

图8-4 RFID系统组成的一种物联网架构

2)传感技术。如果将RFID比喻成物联网的眼睛,那么传感器就好比是物联网的皮肤。利用RFID实现对物体的标识,而利用传感器则可以实现对物体状态的把握。具体来说,传感器就是能够感知采集外界信息,如温度、湿度、照度等,并将其转化成电信号传送给物联网的“大脑”。

目前,市场上的传感器的种类很多,它们主要用于满足不同的应用需求。例如,温度传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器等,如图8-5所示。

图8-5 常见的传感器(www.chuimin.cn)

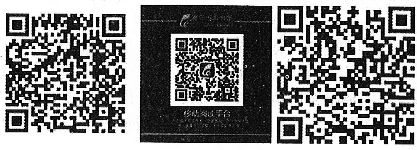

3)激光扫描技术。除了RFID及传感器以外,激光扫描技术也很常见。目前应用最广泛的是条码技术,分为一维码和二维码,如图8-6和图8-7所示。

图8-6 一维码

图8-7 二维码

4)定位技术。GPS定位技术也是重要的感知技术之一。利用GPS定位卫星,在全球范围内实时定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统(Global POSItioning System),简称GPS。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS,主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通信等军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座已布设完成。

(2)网络层——通信与网络技术

网络层位于物联网三层结构中的第二层,其功能为“传送”,即通过通信网络进行信息传输。网络层作为纽带连接着感知层和应用层,它由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网等组成,相当于人的神经中枢系统,负责将感知层获取的信息,安全可靠地传输到应用层,然后根据不同的应用需求进行信息处理。

物联网网络层包含接入网和传输网,分别实现接入功能和传输功能。传输网由公网与专网组成,典型传输网络包括电信网(固网、移动通信网)、广电网、互联网、电力通信网、专用网(数字集群)。接入网包括光纤接入、无线接入、以太网接入、卫星接入等各类接入方式,实现底层的传感器网络、RFID网络“最后一公里”的接入。

物联网的网络层基本上综合了已有的全部网络形式,来构建更加广泛的“互联”。每种网络都有自己的特点和应用场景,互相组合才能发挥出最大的作用,因此在实际应用中,信息往往经由任何一种网络或几种网络组合的形式进行传输。

而由于物联网的网络层承担着巨大的数据量,并且面临更高的服务质量要求,物联网需要对现有网络进行融合和扩展,利用新技术以实现更加广泛和高效的互联功能。物联网的网络层,自然也成了各种新技术的舞台,如3G/4G通信网络、IPv6、Wi-Fi和WiMAX、蓝牙、ZigBee等。

物联网网络层建立在现在的通信网、互联网、广播电视网基础上,从信息传输的方式上看,可以分为有线通信技术和无线通信技术。

1)有线通信技术。有线通信技术是指利用有线介质传输信号的技术。其物理特性和相继推出的有线技术不仅使数据传输率得到进一步提高,而且使其信息传输过程更加安全可靠。

有线通信技术可分为短距离的现场总线(Field Bus,也包括PLC、电力线载波等技术)和中、长距离的广域网络(PSTN、ADSL和HFC数字电视Cable等)两大类。

2)无线通信技术。无线通信技术是指利用无线电磁介质传输信号的技术,是计算机技术与无线通信技术相结合的产物,它提供了使用无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,为通信的移动化、个性化和多媒体化应用提供了潜在的手段。由于无线通信没有有线网络在连接空间上的局限性,将成为物联网的另一重要网络接入方式。

常用的无线网络技术有以下几种。

①Wi-Fi。Wi-Fi原为无线保真Wireless Fidelity的缩写,是一种可以将个人计算机、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。

Wi-Fi为无线局域网设备提供了一个世界范围内可用的,费用极低且带宽极高的无线空中接口,该技术必将成为物联网实现无线高速网络互联的重要手段。

②蓝牙。蓝牙是一种目前广泛应用的短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、GPS设备、游戏平台、笔记本电脑、无线外围设备(如蓝牙鼠标、蓝牙键盘)等众多设备之间进行无线信息交换。

蓝牙技术于1994年由瑞典爱立信公司研发。1997年,爱立信与其他设备生产商联系,并激发了他们对该项技术的浓厚兴趣。1998年2月,5个跨国大公司,包括爱立信、诺基亚、IBM、东芝及Intel组成了一个特殊兴趣小组,他们共同的目标是建立一个全球性的小范围无线通信技术,即现在的蓝牙。

蓝牙采用调频技术,工作频段为全球通用的2.4GHz,该波段是一种无须申请许可证的工业、科技、医学无线电波段,因此,使用蓝牙技术不需要支付任何费用。蓝牙的数据速率为1Mb/s,采用时分双工传输方案被用来实现全双工传输。蓝牙可以支持异步数据信道、多达3个同时进行的同步语音信道,还可以用一个信道同时传送异步数据和同步语音。每个语音信道支持。64Kb/s同步语音链路。异步信道可以支持一端最大速率为721Kb/s而另一端速率为57.6Kb/s的不对称连接,也可以支持43.2Kb/s的对称连接。

截至2010年7月,蓝牙共有6个版本,即V1.1、V1.2、V2.0、V2.1、V3.0和V4.0。随着版本的提升,数据传输率、抗干扰性能和通信距离不断增加。V1.1为最早期版本,传输率为748~810Kb/s,容易受到同频率产品的干扰;蓝牙V3.0的数据传输率提高到了大约24Mb/s,是蓝牙V2.0的8倍,传输距离为10m以内,可以轻松用于录像机到高清电视、PC至PMP(Portable Media Player,便携式媒体播放器)、UMPC(Ultra-mobile Personal Computer,超级移动个人计算机)至打印机之间的资料传输;蓝牙V4.0的数据传输率可达25Mb/s,有效传输距离可达到100m。

通过使用蓝牙技术产品,人们可以免除居家、办公等室内环境电缆布线的苦恼,鼠标、键盘、打印机、膝上型计算机、耳机、扬声器等均可以在PC环境中无线使用。目前,蓝牙广泛应用于人们工作、娱乐、旅游等各种生活场景中,在物流业也有成功应用,未来几年,蓝牙技术在移动设备和汽车中的实施将不断增长。蓝牙因其频段全球通用,设备小巧、功耗低、成本低、易于使用等优势将会成为未来物联网低速率信息传输的重要手段。

③红外。红外是一种利用红外线传输数据的无线通信方式,采用红外波段内的近红外线,波长为红外0.75~25μm。红外自1974年发明以来得到很普遍的应用,如红外线鼠标、红外线打印机、红外线键盘等。红外线传输采用点对点方式,传输距离一般为1m左右,由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,适用于短距离、方向性强的无线通信场合。红外设备一般具有体积小、成本低、功耗低、无须平路申请等优势。

由于后来出现的蓝牙技术从通信距离、传输速度、安全性等方面均优于红外,因此其市场逐渐被USB连线和蓝牙所取代。但是目前仍有很多设备,如手机、笔记本电脑等,保留了对红外的兼容性。

物联网中对红外技术的应用不仅仅局限于通信,红外传感系统就是利用红外线为介质进行测量的系统。利用红外技术可以实现对红外目标的搜索和跟踪,可产生整个目标红外辐射分布图像即热成像,还可以用于辐射和光谱测量、红外测距等。

④紫蜂(ZigBee)。紫蜂(ZigBee)是一种新兴的短距离无线通信技术,是IEEE802.15.4协议的代名词。可以说紫蜂是因蓝牙在工业、家庭自动化控制以及工业遥测控领域存在功耗大、组网规模小、通信距离有限等缺陷而诞生的。IEEE802.15.4协议于2003年正式问世,该协议使用3个频段:2.4~2.483GHz(全球通用)、902~928MHz(美国)和868.0~868.6MHz(欧洲)。

ZigBee具有低功耗、数据传输速率比较低的特性。因此ZibBee适用于数据传输速率要求低的传感和控制领域。

另外,ZigBee组网的可靠性有保障。ZigBee物理层了扩频技术,能够在一定程度上抵抗干扰,MAC层采用CSMA(载波侦听多路访问)方式使节点发送前先监听信道,可以起到避开干扰的作用。当ZigBee网络受到外界干扰,无法正常工作时,整个网络可以动态地切换到另一个工作信道上。

ZigBee传输范围一般为10~100m,如果增加射频发射功率,传输距离可增加到1~3km,这是相邻节点间的传输距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。

ZigBee采用星型、簇状型和网状型网络拓扑结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点,同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。而蓝牙每个网络只能容纳8个节点,ZigBee网络拓扑如图8-8所示。

图8-8 ZigBee网络拓扑结果

⑤移动通信技术。物联网的一大特点是全面感知,为实现无所不在的感知识别,物联网需要一个无处不在的通信网络。移动通信网具有覆盖广、建设成本低、部署方便、具备移动性等特点,使得无线网络将成为物联网主要的接入方式,而固定通信作为融合的基础承载网络将长期服务于物联网。物联网的终端都需要以某种方式连接起来,发送或者接收数据,考虑到方便性,信息基础设施的可用性以及一些应用场景本身需要随时监控的目标就是在活动状态下,因此移动网络将是物联网最主要的接入手段。

移动通信网是实现未来物联网应用的重要基础设施,它赋予物联网强大的通信能力,物联网的概念也为移动通信发展注入了强大推动力。移动通信的发展经历了1G、2G、2.5G到现在的3G、4G、5G,很多消费者还没有了解4G就已经使用5G了,可见移动通信发展之迅速。2009年10月,中国向国际电信联盟提交TD-LTE-Advanced(LTE-A)技术方案,并被正式确定为4G国际标准技术。

5G移动网络与早期的2G、3G和4G移动网络一样,5G网络是数字蜂窝网络,在这种网络中,供应商覆盖的服务区域被划分为许多被称为蜂窝的小地理区域。表示声音和图像的模拟信号在手机中被数字化,由模数转换器转换并作为比特流传输。蜂窝中的所有5G无线设备通过无线电波与蜂窝中的本地天线阵和低功率自动收发器(发射机和接收机)进行通信。收发器从公共频率池分配频道,这些频道在地理上分离的蜂窝中可以重复使用。本地天线通过高带宽光纤或无线回程连接与电话网络和互联网连接。与现有的手机一样,当用户从一个蜂窝穿越到另一个蜂窝时,他们的移动设备将自动“切换”到新蜂窝中的天线。

5G网络的主要优势在于,数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍。另一个优点是较低的网络延迟(更快的响应时间),低于1毫秒,而4G为30~70毫秒。由于数据传输更快,5G网络将不仅仅为手机提供服务,而且还将成为一般性的家庭和办公网络提供商,与有线网络提供商竞争。以前的蜂窝网络提供了适用于手机的低数据率互联网接入,但是一个手机发射塔不能经济地提供足够的带宽作为家用计算机的一般互联网供应商。

(3)应用层——数据存储与处理

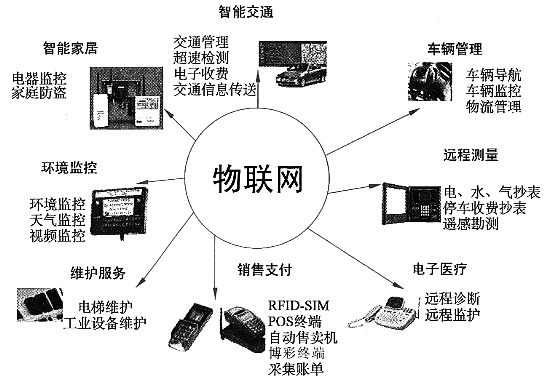

应用层是物联网技术与相关行业的深度融合,与行业实际需求相结合,从而实现广泛智能化。物联网应用层利用经过处理的感知数据,为用户提供丰富的特定服务,以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。这些智能化的应用涵盖了智能家居、智能交通、车辆管理、远程测量、电子医疗、销售支付、维护服务、环境监控等领域,如图8-9所示。

图8-9 物联网智能应用示意图

物联网应用层又可以分为应用支撑平台子层和应用服务子层,所涉及的技术非常广泛,例如,云计算、中间件、物联网应用、信息处理等。

有关计算机网络技术及应用的文章

简而言之,未来的物联网将实现物理世界、虚拟世界和人类社会的交互融合。图12.35传感器节点能量消耗情况异构网络的融合和自治异构网络的融合和自治是物联网的最显著特征之一。这些性能特征各异的网络是相互补充、相互促进的,如何实现它们之间的无缝融合和自治管理,更加有效灵活地满足用户需求是物联网面临的重要技术挑战之一。这些技术渗透在物联网的各个层次中。......

2023-06-26

从整体上来看,我国物联网还处于起步阶段,物联网在工业领域的大规模应用还面临一些关键技术问题。工业无线网络技术是降低工业测控系统成本、扩大工业测控系统应用范围的热点技术,也是未来几年工业自动化产品新的增长点。......

2023-06-23

科技金融是指“促进科技进步和相关产业发展的一系列金融工具、服务、制度和政策”。蚂蚁金融服务就是一系列典型的金融科技组合的结晶,目前已经建立起较为完善的金融科技体系。科技金融的主体则是以传统金融机构、互联网金融为代表的金融业。实现金融科技创新的方式是技术的研发和突破。科技金融的具体产品包括投贷联动、科技保险、科技信贷、知识产权证券化、股权众筹等金融业务。......

2023-08-13

物联网需要一个统一的协议栈。此外,物联网的应用往往是行业性的,一旦出现问题也将是全局性的。物联网在以下8个方面存在潜在隐患与风险。另外,在物联网传输层和应用层中,将会面临现有TCP/IP网络中存在的所有安全问题。明确物联网中的特殊安全需求、考虑提供恰当的安全等级保护、架构合理的加密机制等成为亟待解决的问题。物联网整体的安全隐患。物联网作为一个应用整体,各层独立安全措施的简单求和并不能提供可靠安全保障。......

2023-11-20

物联网不仅提供传感器的连接,而且其本身也具有智能处理能力,能对物体实施智能控制。物联网发展离不开数据分析与优化技术。物联网是继计算机、互联网和移动通信之后信息产业的又一次革命性发展......

2023-12-07

从前文讨论的科技金融的定义来看,物联网金融应该是科技金融体系中的一个组成部分,但科技金融涵盖的范围更广,包括的内容更全面。从唯物辩证法的角度来看,科技金融和物联网金融这一整体与部分的关系是相互依赖、相互影响的。......

2023-08-13

接入层主要由中间节点或汇聚节点组成,用来收集一组传感器节点的信息,并实现与其他汇聚节点、控制中心或上层骨干网络之间的通信。图12.34物联网的典型架构物联网的主要特征是透彻的信息感知、广泛的互联互通和深入的智能服务,具体表现如下。①传感器节点体积小,配备的资源有限,如内存小、带宽低、能量不足等。②传感器节点数量大、种类多,根据应用要求需适应不同的环境条件。......

2023-06-26

运用物联网技术可降低成本损耗,参与国际贸易电子交易的买卖双方企业能有效地提高整体的经营效益。增长之所以如此迅速,与将物联网运用于跨境电商结算有密切关联。(二)“物联网+跨境贸易”应用案例江苏跨境电子商务服务有限公司于2013年12月由南京海关数据分中心全资子公司江苏知贸网络科技有限公司与南京三宝科技股份有限公司共同出资成立。......

2023-08-13

相关推荐