沿最大切应力方向发育的细而密集的剪切节理,称为“劈理”。图1.10根据节理产状与岩层产状关系的节理分类示意图图1.11根据节理产状与褶皱轴向关系的节理分类示意图另外,根据岩石的抗拉强度、岩石破裂面与最大主应力方向间的夹角关系,节理可分为三类:1)伸张节理,又称张力节理。图1.12中的C所示的混合节理,由岩石破裂时的有效轴差应力小于4~8倍岩石抗拉强度且最小有效主应力<0的情况下所形成。......

2023-11-04

节理裂隙对水工程的负面影响主要表现为渗透稳定性方面,同时,多节理或裂隙密集带的坝基基岩、地下厂房围岩和水工隧洞围岩,以及水工程分岸边边坡工程的坡岩(土),当赋存有节理裂隙时,也会降低其强度特性。

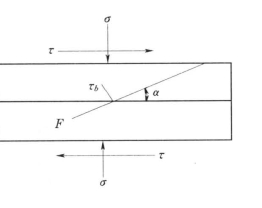

5.3.3.1 坝基节理裂隙处理对于图5.13所示的坝基中节理,在论述节理对坝基的影响时,首先应了解节理迹长、间距、节理面密度、节理连通率,然后针对其产状、分布与预计发展采取合适的加固处理措施。

P.J.帕尔根据节理与测线之间的关系,定义了交切、横切和包含三个概念(分别见图5.13中AB与ab;AB与cd;CD与ef关系)[7]。

图5.13 带有节理的坝基——节理与测线的关系分析示意图

(1)节理迹长。实际上,节理的迹线不一定都要与测线垂直,而是倾角一般服从Gaussion分布。因此,在估计迹长均值和方差时必须考虑倾角的影响。如果假定节理倾向与测线的交角为θ,在测窗内交切迹线、横切迹线和包含迹线的总数为n、nt、nc,并定义ηt=ntn,ηc=nc/n。

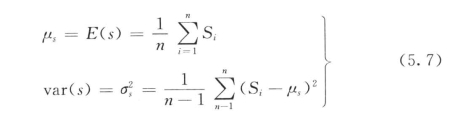

由此可得节理迹长为:

![]()

如果定义m=(nt-nc)/(n+1),并假定迹长的中点服从Poisson分布,根据概率论理论,可得:

式中 E(m)——均值;

va(rm)——方差,在以后的推导中,记μm=E(m),δm2=var(m)。

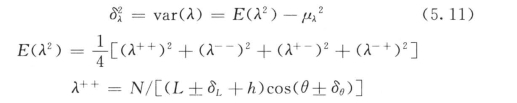

如果θ的均值和方差分别为μθ和δθ,则

式中:μ(L2)=[(L++)2+(L--)2+(L+-)2+(L-+)2]/4;

L++=n(1+μm+δm)/[(1-μm-δm)cos(μθ-δθ)];

L--=n(1+μm-δm)/[(1-μm-δm)cos(μθ-δθ)];

L+-=n(1+μm+δm)/[(1-μm-δm)cos(μθ-δθ)];

L-+=n(1+μm-δm)/[(1-μm+δm)cos(μθ+δθ)]。

由此可以求出考虑θ影响的μL的均值和方差δL。

(2)节理间距。节理间距是指相邻两结构面的距离,它可以是等距的,也可以是泊松过程或马尔科夫过程,分布形式可以是均匀分布、负指数分布和对数正态分布。这里并不需要知道分布形式,而关心的是它的均值和方差,这两个参数可由观测资料直接得出:

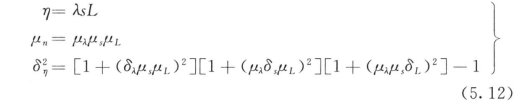

(3)节理面密度。节理面密度就是观测面单位面积上,节理迹线中心点的个数。在这里,可以根据前面推导出的公式和概率理论求出节理面密度为任意分布函数时的均值和方差。

测窗内节理数为:

![]()

由此可得:

![]()

式中的N可以由观测面直接得出。

均值为:

![]()

方差为:

(4)节理连通率。在这里,可以根据前面得出的公式直接求出连通率。

(5)节理地质缺陷对防渗帷幕的影响——辽宁省桓仁县金哨水库案例。

1)工程概述。辽宁省桓仁县金哨水利枢纽工程建于浑江干流段,是一座具有防洪、灌溉、发电、水产养殖等综合效益的水利枢纽。主要水工建筑物由混凝土重力坝、引水隧道、尾水地面厂房等组成。最大坝高34m,坝长496m,坝顶高程149.0m,正常蓄水位高程为139.4m。

根据大坝基础开挖、工程地质测绘资料,坝址区主要出露的地层有:寒武系、上侏罗系和第四系。

对防渗帷幕起决定性影响的因素是地质构造,下面选取代表北方岩溶地区特点、地质缺陷集中、防渗帷幕出现问题的金哨水利枢纽溢流坝3~20号坝段地质条件为例,作为节理对水工程影响分析典型。

3~11号坝段建基面岩石主要为安山角砾凝灰岩,并穿插有13条安山岩脉,宽0.4~32m。岩脉走向均与坝轴线近正交,与围岩多呈断层接触。岩石呈弱风化状态。

12~20号坝段建基面岩石主要由条带灰岩、灰岩、砂岩等组成。岩质坚硬。岩层产状一般为走向NE15°~40°,倾向NW,倾角18°~45°。其中穿插有黑云闪长岩、花岗闪长岩、闪长玢岩、安山岩等多条岩脉。灰岩、条带灰岩岩溶发育;砂岩层理及岩脉节理发育,岩石完整性较差。岩石多呈弱风化状态,局部分布有微风化岩。

受断层影响,3~20号段构造节理极为发育,且多为高倾角节理裂隙,直接影响着防渗帷幕的成败。主要节理有4组:

①走向N2°~30°E,倾向SE,NW,倾角15°~27°或46°~65°,与坝轴线斜交;

②走向N38°~45°E,倾向SE,NW,倾角58°~83°,与坝轴线近正交;

③走向N65°~83°E,倾向SE,NW,倾角65°~85°,与坝轴线斜交;

④走向N15°~45°W,倾向NE,SW,倾角70°~85°,与坝轴线交角较小;

其中第②组节理发育,第③组节理次之。节理张开宽度一般0.5~3mm,间距一般0.3~1.0m。充填钙质、铁锈。

坝基开挖后,在桩号0+221.00m及柱号0+230.00m附近岩溶泉呈线状排列,与坝轴线垂直分布,涌水量0.38~0.60 L/s,据钻孔压水资料,岩石透水率q为1.00~102.00Lu,相对隔水层埋深30.0~50.0m。由于顺河向断层节理发育,易产生坝基渗漏。

2)节理裂隙概化模型。金哨水库11~21号坝段坝基节理裂隙概化模式剖面图如图5.14所示。

图5.14 金哨水库11~21号坝段坝基节理裂隙概化模拟剖面图(单位:m)

f—节理裂隙;F—断层及断层带

利用上述式(5.4)~式(5.7)的概率理论,对11~21号坝段坝基节理裂隙连通率进行了计算,随意取一假定侧线方向,宽h=10m,d=180m,经统计分析得μθ=30.6°,δθ=19.9°,间距μs=5.85m,δs=2.23m,该观测面上n=13,nt=2,nc=1。

经数理统计计算所得节理裂隙连通率的均值为11.6%,均方差为0.3457,与现场观测情况基本相符。说明陡倾角节理虽然发育,但由于倾向、倾角基本相同,相互连通性较差。而节理迹线却较长,均值为7.6m,均方差为0.4598。且经实测节理裂隙的走向多为顺河向发展。因此,坝基上下游渗漏通道较多,这就是实际灌浆过程中某些孔段吸浆量多,而某些孔段吸浆量较少的原因。

3)防渗帷幕灌浆效果。针对金哨水库上述实际,在该地质缺陷下,先以单排帷幕封堵一部分节理裂隙,后在补强灌浆中,针对于12~15号坝段渗漏量大,增设了一排帷幕和两排固结灌浆孔,在孔距不变(2m)的情况下与已灌的两排帷幕呈梅花型布置,尽可能多地穿过节理裂隙,达到封堵的目的。

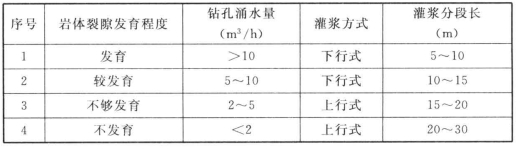

在节理裂隙发育的灌浆中,应注意掌控岩体裂隙发育程度与灌浆工艺参数的选用问题(见表5.6)。

表5.6 岩体裂隙发育程度与灌浆工艺参数*

*www.uv168.com 2007,6,23

5.3.3.2 节理裂隙边坡锚注加固处理[8]

节理裂隙地质缺陷是影响边坡稳定的因素之一,尤其是高边坡并且有水状态,往往是造成失稳、滑坡的重要因素。

压力注浆于预应力锚杆作为“锚注一体”的加固措施,通过压力注浆和定向注浆工艺,将浆液充填,渗透且与边坡节理、裂隙、断层胶结和锚杆共同作用,形成钢筋混凝土复合结构体,因而提高了边坡岩体自身的抗剪强度、稳定性和抗渗性;边坡锚注加固工法与普通预应力锚杆加固工法最大的不同在于其考虑弱面注浆因素对弱面抗剪强度提高的作用,从而能够克服锚杆单独作用所存在的弊端,达到治本的目的。

(1)边坡锚注节理模型的力学分析。

1)锚注体对岩体弱面抗剪切强度的影响。

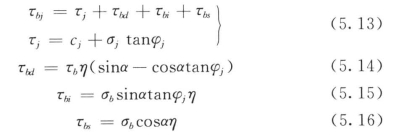

加锚节理的抗剪强度问题,目前国内外学者做了大量的工作,葛修润院士借助国外某些算法并加以改进,提出估算加锚弱面(如图5.15所示)抗剪强度的公式[27]:

图5.15 加锚注浆弱面示意图

式中 τj——加固前弱面的抗剪强度;

cj——原弱面的粘聚力;

σj——弱面上伏岩体的自重压应力;

φj——原弱面内摩擦角;

τbd——由锚杆体“销钉”作用引起的换算抗剪强度;

τb——锚杆横截面上的平均剪应力;

α——锚杆与水平节理面的夹角;

η——锚杆横截面积与含单根锚杆的节理面的面积比;(www.chuimin.cn)

τbi——由杆体轴向力分解为相对弱面的法向力引起的换算抗剪强度;

σb——锚杆的轴向力;

τbs——由杆体轴向力相对弱面的切向分力引起的换算抗剪强度。

如果将大量的浆液渗透胶结于加锚弱面中,形成了钢筋混凝土复合胶结体,注浆后弱面的抗剪强度将在式(5.13)基础上发生如下变化:

假设注浆前弱面的抗剪强度为:

![]()

式中 cr——原弱面的粘聚力;

σr——弱面上伏岩体的自重压应力;

φr——原弱面内摩擦角。

注浆后弱面的抗剪强度为:

![]()

式中 cj——注浆后弱面的粘聚力;

σj——注浆后弱面上的压应力;

φj——注浆后弱面的内摩擦角。

锚注加固后弱面抗剪强度为:

![]()

则锚注加固后弱面抗剪强度提高值为:

![]()

由式(5.20)可知:弱面加锚、注浆、渗透胶结后,因c、φ值的增大,其抗剪强度增大。因此,当考虑弱面注浆因素时,设计锚杆轴线的位置应尽量靠近弱面的垂线,以提高锚杆的抗拔力,从而使钢筋承受更多轴向拉力,如此钢筋和注浆胶结体协同作用,发挥出各材料本身的最大潜能,提高加锚结构体整体抗剪强度储备。

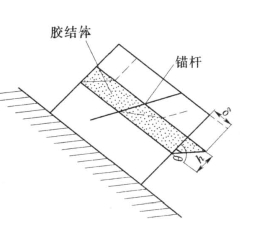

2)锚灌体对岩体弱面抗剪切刚度的影响。假设锚杆、注浆结石体、岩体形成一连续的胶结复合体(假设弱面上部岩体滑块不变形,同时将锚杆的作用均化到复合体中),复合体的变形应满足变形一致性协调条件。如图5.16所示,注浆胶结后复合体在剪切面上的剪切模量:

图5.16 灌浆加锚弱面变形示意图

![]()

而注浆前弱面剪切模量:

![]()

式中 Ga——注浆后胶结体剪切模量;

Gb——均化后的锚杆截面剪切模量;

Gd——注浆前弱面剪切模量。

在小变形条件下,

![]()

注浆后剪切面剪切变形:

![]()

式中 θ——弱面剪切转角;

τ——剪切面平均剪切应力;

h——弱面厚度。

注浆前剪切面剪切变形:

![]()

Ga>Gd,故δ<δ0。

由此可见,预应力锚杆弱面灌浆加固后,变形减小,刚性增强,由单一锚杆的柔性支护转变为锚注一体的刚性支护,结构体的性质发生改变,而且混凝土蠕变变形量低于钢筋的蠕变量,长期的变形稳定性更好,因而能有效地控制结构体的变形量,因此有利于对变形有严格要求的工程。

(2)锚注边坡典型案例。

1)工程概述。某岩石边坡位于湖南省境内,坡岩主要由灰岩和部分砂岩组成,单斜构造,层间隙面光滑,有少量粘质土,隙宽1~2mm。边坡表层发育节理主要有两组,其产状分别为倾向SE、倾角65°~70°,倾向SW、倾角70°~75°,呈x型组合。施工中,边坡在削坡后不久发生大面积的浅层塌方,同时在坡顶环形截水沟以外的坡面上出现多处大裂缝。分析其边坡失稳原因为:

①该区段内边坡多数为顺向坡,其走向与路线方向近于平行,倾向与坡向基本一致。岩层成分为瘤状灰岩,含泥成分较高,抗风化能力差,表层岩石脱水后,容易干裂;同时岩体风化差异强烈,浅部岩石节理裂隙发育(20~30条/m),深部裂隙较少(5~10条/m),造成坡面岩石破裂、整体稳定性差,在坡比1∶1的情况下难以稳定;

②岩层结构面本身较薄弱,其裂隙间为少量泥质或粘土质充填,加上雨季大量雨水沿岩层裂隙渗透,很大程度上降低了岩层面间的抗滑性能;

③坡角较大,削坡开挖过程中对边坡坡脚造成不可避免的破坏,最终临空面的形成导致表层岩块沿着岩层面发生滑移而崩塌。

2)边坡锚注加固方案的优化设计与施工。

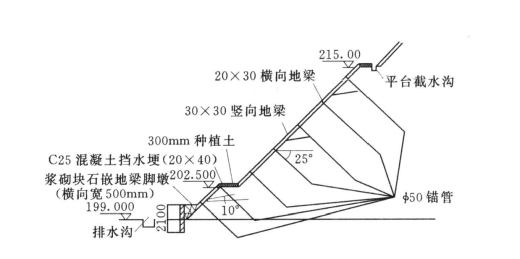

通过上述分析可知,边坡滑动的主要危险因素在于岩体结构面抗剪强度较弱以及坡面岩体破碎造成的,因此决定采取锚注加固的方法,对结构弱面及破坏后的坡脚进行加固处理(见图5.17)。

①坡脚防护:坡脚下用浆砌片石砌筑3m高窗护脚墙,保护坡脚;

图5.17 边坡锚注加固剖面

②系统及坡面防护:首先对边坡岩体注浆,使岩层中薄弱结构面的强度和破碎岩块的稳定性得到提高。注浆管为外径50mm的镀锌钢管,注浆后留在注浆孔内以增强岩层面间的抗剪强度;注浆钢管的一端带有螺纹,旋转螺母可施加一定的预应力。此外,在坡面上布置一定数量的固定锚钉将钢筋混凝土网状格梁(300mm×300mm)固定,通过网状格梁对坡面表层进行防护,这样便形成一套从内到外整体加固的方案。

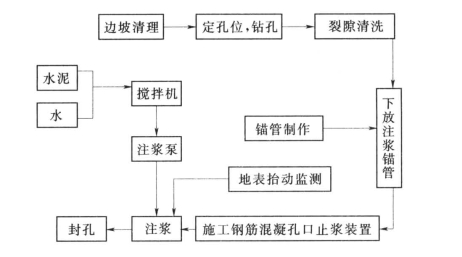

施工工艺流程见图5.18。

图5.18 锚注边坡施工工艺流程框图

相应的参数选择为:

①注浆压力的确定。根据岩石地基注浆允许压力公式:

![]()

式中 P0——允许注浆压力初值,×105Pa;

M1——注浆方法系数,×10Pa/m;

M2——注浆次序系数,105Pa/m,取值为(1-1.5)×105Pa/m;

D——注浆段埋深。

通过规范查表取P0=(0.5~1.5)×105Pa,M1=(0.5~1.0)×105Pa/m,M2=1.25,D=4m得出其最大允许压力约为0.65MPa;

②水灰比的确定。采用石门42.5级细粒水泥进行灌筑,并根据换用水灰比需要,将水泥浆配成3种水灰比2∶1、1∶1、0.6∶1。其条件是:首先用2∶1的浆液比例灌筑,若灌入量超过30L/min,则换用较浓比级浆液进行灌筑;

③锚注孔及锚注管参数的确定。根据注浆实验得出的扩散半径,确定最后钻孔密度为3m×3m,钻孔深度为6.0m,安装倾角为20°,孔内注浆钢管留在孔内以增加结构面的抗剪力。

3)锚注边坡效果。

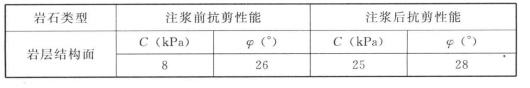

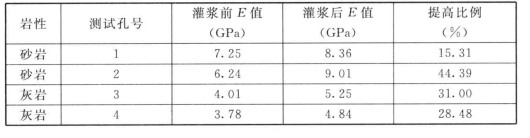

通过室内外锚注前、后的结果对比(见表5.7和表5.8),以及锚注竣工后的实际边坡稳定表明:

①边坡锚注加固工艺可以提高边坡弱面的抗剪强度和抗剪刚度,理论上是可靠的;

②锚杆注浆结构体,可发挥不同材料的力学特性潜能,使结构体受力状态更趋合理;

③边坡锚注加固工艺技术上是可行的,可以发挥锚杆和注浆的双重作用效应,从而避免锚杆单独作用所存在的弊端;

④注浆可以针对边坡岩体的弱面直接进行加固处理,作用效果更明显。

表5.7 室内岩层结构面注浆前后力学性能对照表

表5.8 现场岩体灌浆前后钻孔变形试验对比表

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

沿最大切应力方向发育的细而密集的剪切节理,称为“劈理”。图1.10根据节理产状与岩层产状关系的节理分类示意图图1.11根据节理产状与褶皱轴向关系的节理分类示意图另外,根据岩石的抗拉强度、岩石破裂面与最大主应力方向间的夹角关系,节理可分为三类:1)伸张节理,又称张力节理。图1.12中的C所示的混合节理,由岩石破裂时的有效轴差应力小于4~8倍岩石抗拉强度且最小有效主应力<0的情况下所形成。......

2023-11-04

就地质缺陷裂隙的性状区划,可分为光滑裂隙与粗糙裂隙两种,相应的渗流理论也分为光滑裂隙渗流理论和粗糙裂隙渗流理论两种。光滑裂隙渗流理论。前苏联有学者由实验得出了层流起始段长度l:2)光滑裂隙紊流理论。有代表性的光滑裂隙紊流公式为和式(8.3)又称洛米杰公式;式(8.4)则称路易斯公式。2)洛米杰公式:3)路易斯公式:上列式中Δ——裂隙面绝对粗糙度。......

2023-11-04

2)当围岩局部发生塑性变形、不支护会塌方或产生变形破坏,以及完整的软岩时,须采用喷混凝土-系统锚杆加钢筋网;当地下洞室跨度在20~25m时,则须浇筑混凝土衬砌。表1.5地下洞室规模、围岩类别与锚喷支护及其参数表续表......

2023-11-04

帷幕灌浆的概念与分类。帷幕灌浆设计的内容。帷幕灌浆使用的胶凝材料主要是水泥,特殊情况时使用高分子化学溶液,对砂砾石地基多用水泥粘土浆液。砂砾石层帷幕灌浆压力尽可能大些,以不引起地面抬动或虽有抬动但不超过允许值为限。在幕体中钻设检查孔进行压水试验是检查帷幕灌浆质量的主要手段,质量不合格的孔段要进行补灌,直至达到设计的防渗标准。帷幕灌浆主要施工方法。......

2023-11-04

锚杆加固技术,最先源于1872年英国北威尔士露天页岩矿加固边坡,次为1912年德国谢列兹矿在井下巷道加固围岩。目前,水工程锚杆加固大多用于土体,少数用于岩体的加固维护工程方面。就目前而言,国外锚固技术以澳大利亚、美国的发展最为迅速,两国锚杆支护比重已接近100%,其锚固技术水平居于世界前列[1]。表6.1锚杆锚固体的安全系数相应地对于锚杆的选用标准见表6.2。......

2023-11-04

水工程坝(闸)基加固治理是为了提高坝(闸)基的稳定性,改善坝(闸)基工作状态,以保证水工程坝(闸)基的安全运行和人民生命财产的安全。1)在喀斯特岩层修建与加固大坝时的治理。2)土坝软基加固处理措施。3)水库大坝砂基加固措施。4)一般岩石坝(闸)基的加固措施。......

2023-11-04

新奥法指的是在具有地质缺陷的软弱岩层中修建隧道时,开挖后立即喷射水泥混凝土作为临时支撑以稳定围岩,然后再进行衬砌的施工方法。1934年,新奥法主要创始人L.V.拉布采维兹就试图将喷浆方法用于地下工程。1948年,L.V.拉布采维兹指出了量测工作的重要性,提出了无公害的新喷敷方法。1957~1965年是着手发展新奥法的时期。L.V.拉布采维兹于1963年将这一方法正式命名为新奥地利隧道施工法,简称“新奥法”。......

2023-11-04

土地冻融是指上层由于温度降到零度以下和升至零度以上而产生冻结和融化的一种物质地质作用和现象。我国土地冻融灾害。冻融灾害在我国北方冬季气温低于零度的各省区均有发育。上层冻结产生体积膨胀,融化使土层变软产生沉陷,甚至土石翻浆,从而形成冻胀和融沉作用。这是季节性冻土地区中最主要的灾害作用。冻融使土体的平衡状态发生改变。土层的强烈冻融,使地表下沉,从而引起塌陷。......

2023-11-04

相关推荐