①核部;②翼部;③转折端;④枢纽;⑤轴面;图1.1褶皱要素示意图⑥轴线;⑦轴迹;⑧脊线与槽线。当下流行的褶皱分类,见表1.1。表1.1现行褶皱分类表**于晓锐,张兴平·褶皱的形态类型及表示方法,中国煤田地质,2007褶皱的形成机制。1)经典的褶皱形成机理模式。岩层在褶皱形成过程中,当表现为通过岩层相互滑动并弯曲时,称其为弯滑褶皱作用。......

2023-11-04

传统的观念认为,地表活动断裂是产生地震的主要因素,为此,在水工建筑物相关规范中要求,在评估及选择水工程建设项目时,对水工程的场址“必须避开或远离活动地表破裂带”。

但是20世纪90年代以来的研究表明[1],一些地震并不沿活动断裂发生,也无相应的地表破裂。这种类型的地震常发生于两个板块碰撞或地壳处于挤压构造环境之中的年轻褶皱之下,且地表并不被破裂。Stein和Yeats(1989)将此类地震定义为“褶皱地震(Fold Earthquakes)。”

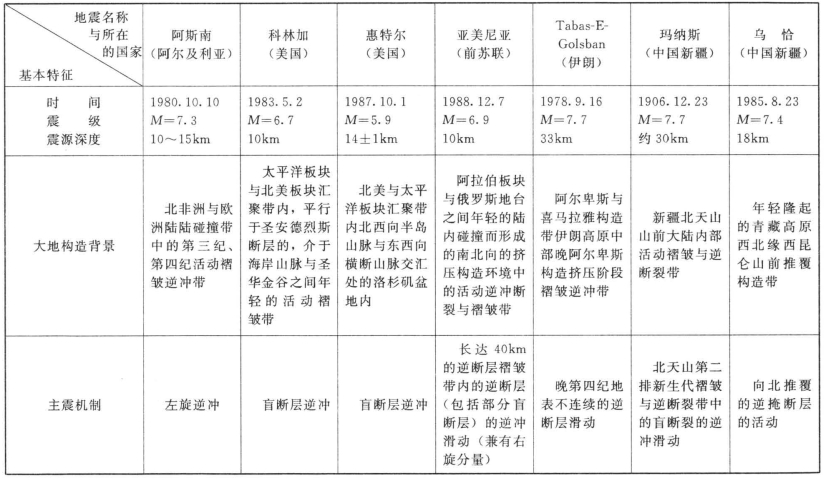

最早对褶皱地震的认识起始于对1980年发生于阿尔及利亚的阿斯南地震(M=7.3)的研究。对褶皱地震研究最详细的要数加利福尼亚地区1983年的科林加地震(M=6.5)以及相邻的1985年凯特门山地震(M=6.1),还有一次褶皱地震是1987年发生于人口众多的洛杉矶盆地之内的惠特尔地震(M=6.0),最近发生的一次褶皱地震可能是前苏联境内1988年的亚美尼亚地震(M=6.8),至少有25000人死亡。另外,1978年伊朗的Tabas-EGolshan地震(M=7.7)以及1985年我国新疆地区乌恰地震(M=7.4)极有可能都属于褶皱地震(冯先岳,1993)。20世纪末国内的研究表明,1906年发生在新疆天山北缘的玛纳斯地震(M=7.7)是一次历史上的褶皱地震(张培震、邓起东等,1993)。

加利福尼亚三个地震最明显的特征是没有切断地表的断裂。阿斯南地震断层虽然切断了地表,但是地表面的断层滑动量远远小于震源10km处的断层滑动量,这表明了褶皱地震震源深度的滑动朝地表衰减,并渐趋于零,不引起或只形成很少的地表破裂。第二个特征是所有褶皱地震的发生都在年轻褶皱之下,这些褶皱年龄均小于几百万年。在地震过程中,褶皱发生了可以观察到的隆升。这表明不仅年轻褶皱是潜在地震危险性的场所,而且褶皱本身就极可能是一系列连续地震的地质产物(Stein and Yeats,1989)。

褶皱地震给水工程带来的影响比活动断裂地震隐蔽久远。其一是它在地表无破裂迹象,故在水工程场址选择时,不知是真正稳固地块还是褶皱地震孕育潜伏区。其二是褶皱地震的震源一般为浅层。常理认为浅层强震比深层强震破坏性大,但褶皱地震虽为浅层强震却因地震断裂表现形式是沿震源断层滑动,而不是像活动断裂地震表现为地表断层带扩张撕裂,相比而言,直接地震灾害转变成为褶皱风化的崩塌、泥石流和滑坡以及由此带来的堰塞坝、堰塞湖之类的次生灾害。

2008年5月12日我国四川省汶川8.0级强震,其“释放的地震波能量约为1023.7尔格,相当于上千颗第二次世界大战时美国在广岛扔的原子弹的能量”[2];“震源深度为8~12km”;“地震造成的地下破裂长度约300~400km”;“震源破裂滑动量较大的区域有两处,分别分布在(40~80km)和(100~140km)附近”;“这两处正是目前得知的地震破坏最为严重的汶川和北川附近的地区”。

鉴于上述,汶川强震,从某种意义上属于“褶皱地震”,而非“活动断裂地震”,故其对水工程诸如近离的紫坪铺和通口两电站影响并不严重。有关褶皱地震见于表5.1。

表5.1 地震与褶皱的关系*

续表

*引自彭斯震,邓起东(1994)

前人的研究结果还表明,褶皱构造通过其伴生的裂隙、断层尤其是褶皱由高渗透性岩体构成的工程地质体,是导致水库诱发地震的另一个重要因素。这可从铜街子水电站和柘林水库为例佐证[3]。

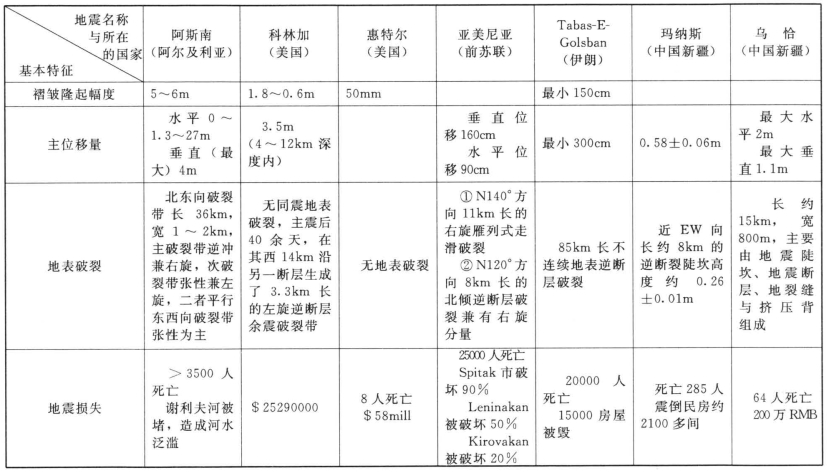

(1)铜街子电站。铜街子电站位于四川省乐山地区,是大渡河上一中型水电站。在铜街子电站坝区及库区发育有北东向的紫斗村背斜、福禄向斜;北北东向的喻坝背斜;北西西向的铜茨向斜等。电站大坝就位于喻坝背斜之上,该背斜向北北东方向倾伏并向大坝下游延伸于三叠系地层之下,倾没端被北东向福禄向斜和另一条北北西向的向斜所阻挡(见图5.2)。地表地质考察结果表明,喻坝背斜的核部由二叠系下统栖霞—茅口组厚层块状灰岩所构成,两翼依次分别为峨眉山玄武岩、二叠系上统沙湾组砂岩、三叠系下统飞仙关组薄层砂岩,铜街子组砂岩夹灰岩,嘉陵江组泥质灰岩。两翼地层倾角较缓。在喻坝背斜的核部有北北东向断层组伴生。栖霞—茅口组灰岩较纯,岩溶较发育并有随海拔高度的降低而逐渐减弱的趋势。岩溶主要以溶穴和溶隙的形式出现。玄武岩中柱状裂隙发育,岩石显得较为破碎。从水文地质的角度来看,栖霞—茅口组灰岩和玄武岩是库坝区的主要渗漏地层,而其他岩层为相对隔水层。

图5.2 铜街子电站地质构造及震中分布

1—断层及编号;2—褶皱及编号;3—强渗水地层;4—弱渗水地层;5—坝址位置;6—2.9<M≤3.5级地震;7—1.9<M≤2.9级地震

在电站建成蓄水后即有诱发地震发生,最初地震主要发生在坝址区一带,随后向大坝下游扩展并在大坝下游约3km处的富禄诱发了3.5级主震。

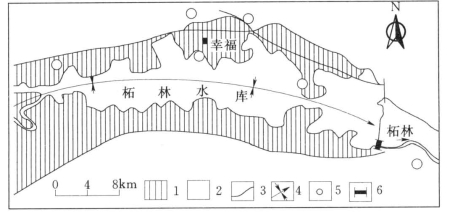

(2)柘林水库。柘林水库位于江西永修、武宁县交界部位的武宁—柘林向斜区。该向斜区以近东西向延伸,向斜轴至大坝附近翘起。向斜核部的主要地层为:东部是奥陶系灰岩、泥灰岩、砂页岩,西部是志留系砂页岩、早第三系砂砾岩。两翼分别为寒武系灰岩、页岩、震旦系砂、页岩、前震旦系板岩、凝灰质砂岩(见图5.3)。向斜两翼被陡倾角的东西向断裂切割,在大坝左岸还有一条北西向的断裂与褶皱北翼的断裂斜交。库区附近的岩灰在断层附近较为破裂,岩溶也十分发育。抽水试验表明,在断层附近的地下水渗漏现象十分严重。因此库区的灰岩是强渗漏层,其他是相对隔水层。

图5.3 柘林水库地质构造及震中分布

1—高渗漏岩层;2—低渗漏岩层;3—断层;4—向斜;5—诱震震中;6—大坝位置

该水库于1972年蓄水,同年10月即诱发了3.2级主震,此后有感地震不时发生。向斜北翼的地震频度较南翼高。

从上述两个水库地震实例来看,水库地震受到褶皱构造的主导控制。铜街子电站的水库地震活动主要沿核部为灰岩的喻坝背斜展布,另一些地震则明显受铜茨向斜的控制。在大坝蓄水后,水库地震首先发生在坝址区附近,这是因为大坝就坐落在喻坝背斜之上,库水在库区最大水头压力的作用下沿与喻坝背斜伴生的北北东向断层组和构成核部的灰岩中的溶蚀裂隙向地下渗透,首先引起坝下岩石强度的降低和断层面摩擦系数的下降,导致应力调整而诱发地震。随后地下水在重力和库水水头压力的双重作用下沿喻坝背斜向坝址下游不断扩展,使地应力调整区也随着向喻坝背斜倾没端扩散,直至在几个褶皱交汇区,亦即局部应力集中区—福禄诱发3.5级主震。

柘林水库位于柘林—武宁向斜上,坝址在向斜东部的翘起端。该水库地震的分布也与向斜构造有较好的相关性,即较多的诱发地震局限于向斜构造的附近。柘林—武宁向斜的核部为碳酸岩和砂岩,两翼为相对隔水的砂、板岩,这就在库区局部形成了一个相对封闭的水力环境。正是这个相对封闭的水力环境使库水渗到地下后不能引起较大范围的应力调整,在这种情况下,即使在库区两翼存在较大规模的褶皱伴生断层和坝址左岸存在北西向中更新世活动断层,该水库也没有诱发较高震级的地震,主震仅3.2级。而且这个主震位于褶皱北翼的东西向断层和北西向中更新世活动断层的交汇部位附近,明显受到地下水力通道的控制。

通过上面的讨论分析可知,褶皱构造,特别是由高渗透岩层构成的褶皱构造对水库地震的控制是通过褶皱中的裂隙和断层来完成的。褶皱构造中的裂隙和断层在被库水淹没后往往成为库水向地下渗透的通道,不断渗透的库水会导致岩石强度的下降或断层面上摩擦系数的降低,在一定的应力环境下,水库地震就会发生。因此,由高渗透性岩层构成的褶皱构造在库区的展布特征对水库地震有着较为直接并且重要的影响。

如果褶皱构造是由相对隔水的岩层构成,毫无疑问,其地下水的渗透性则大为降低,在这种情况下,地下水渗透所引起的应力调整将会较缓慢,而且岩石中的应力调整很有可能会被岩石的塑性形变所吸收,这对水库地震的发生显然是不利的。

不同形态的褶皱在水库地震中所起的作用也不相同。紧闭形态的褶皱(如尖棱状褶皱)对水库地震的诱发应当是不利的,因为紧闭形态的褶皱多伴生压性裂隙或断层,从岩体水力学的角度看,紧闭形态的褶皱的形成一般基于塑性较强的岩层,它本身就不容易积累弹性形变,而且岩层的塑性特征也容易吸收库水所引起的应力应变调整。相反,舒展形态的褶皱(如宽缓褶皱)对水库地震的发生可能相对有利一些。

通过对褶皱构造在水库地震中的作用分析,可以大致作如下预测:①地下水力扩展的大致范围,即未来可能发生诱震的范围;②也是未来可能发生诱震主震的位置;③也是未来可能发生诱震主震的震级;④也是未来诱发地震的可能迁移途径。

当然,水库地震的产生不仅仅是受褶皱构造的控制,其影响因素很多,褶皱构造只是其中之一。但毋庸置疑的是,褶皱构造往往伴生着断层、裂隙,它们是水工程安全稳定在褶皱构造中最敏感的影响因素。

下面通过辽宁省大伙房水库输水工程Ⅰ洞线来进一步揭示褶皱与水工程关系。

(1)工程概述。辽宁省大伙房水库输水工程是将浑江水跨流域调入大伙房水库,以解决辽宁省境内辽河流域中下游地区大部分城市日趋紧张的工农业用水及人民生活用水问题[4]。

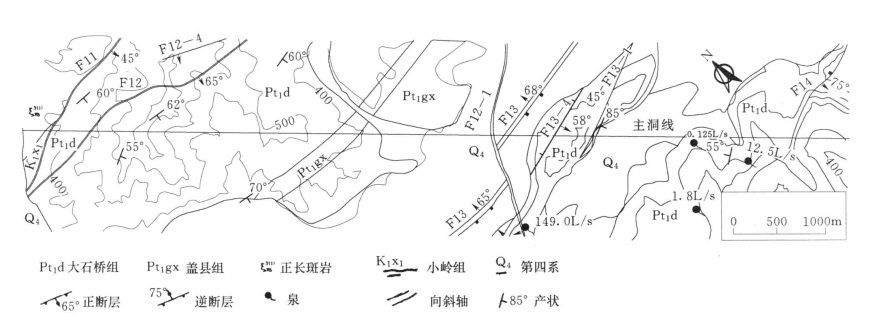

(2)Ⅰ洞线测区褶皱及其断层。Ⅰ洞线测区所处的大地构造位置为中朝准地台(Ⅰ级)、胶辽台隆(Ⅱ级)、太子河—浑江台陷~铁岭—靖宇台拱(Ⅲ级)之间。其南东段和北西段分别为桓仁凸起(Ⅳ级)及抚顺凸起(Ⅳ级)的一部分。工作区范围总体处于地台型隆起带之上,在漫长地壳演化发展阶段,经历多期(次)构造运动,造就测区构造多样、复杂的构造之格局。区内主要构造活动期(构造旋迴)有四期,即太古代(鞍山期)、元古代(辽河—燕辽期)、古生代(地台区加里东期)及中生代(燕山期)。其中表现最为强烈的为辽河期和燕山期。

区域褶皱构造较为发育,规模较大的为发育在辽河群大石桥组(Pt1d)、盖县组(Pt1gx)的复式向斜和燕山期木奇—榆树—铧尖子向斜,卷入褶皱的地层单元为小东沟组(J3x)、小岭组(K1x1)。

1)三道河子复式向斜。分布于桓仁段的二户来—四道河子之间。卷入褶皱的地层单元为辽河群大石桥组(Pt1d)和盖县组(Pt1gx)。该向斜是—不对称复式向斜,在三道河子—四道河子沿河剖面表现最为清晰(见图5.4)。(www.chuimin.cn)

2)木奇—榆林—铧尖子向斜。该向斜构造测区出露不全。区内褶皱轴呈弧形,由小岭组(K1x1)和小东沟(J3x)组成向斜的核部和翼部。向斜西翼地层倾向NE,倾角20°~40°;东翼地层倾向SW,倾角10°~75°;测区内向斜枢纽走向近SN,为一不对称向斜构造,形成于燕山晚期。

3)岩组内褶皱。测区内永宁组(Qny)、小岭组(K1x1)、大石桥组(Pt1d)、盖县组(Pt1gx)岩组中,均发育规模大小不一的层内褶皱。其中永宁组Qny、小岭组K1x1地层中以宽缓型为主,大石桥组Pt1d、盖县组Pt1gx岩组中多为露头尺度的小型层间褶皱流褶层。为辽河期大型褶皱变形的次级褶皱构造。

图5.4 大伙房水库输水工程I洞线三道河子—四道河子区地质略图

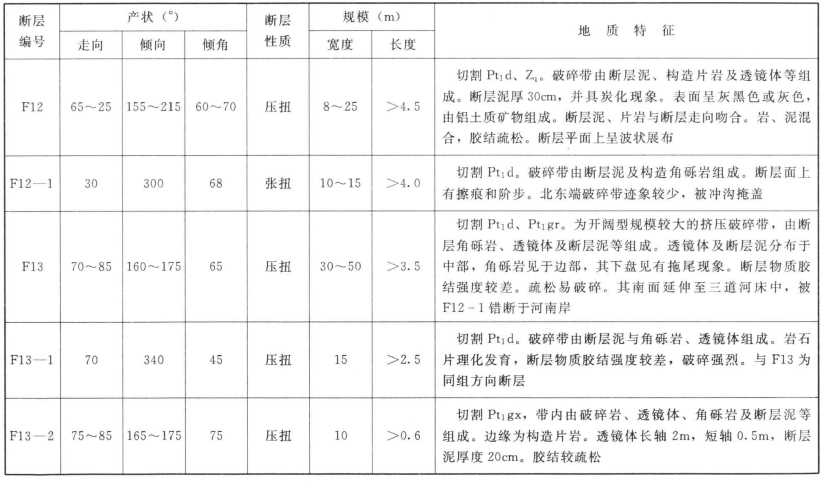

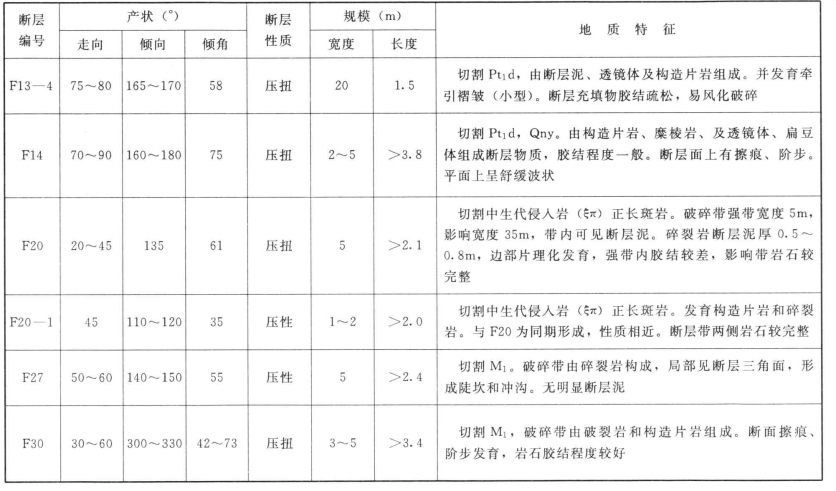

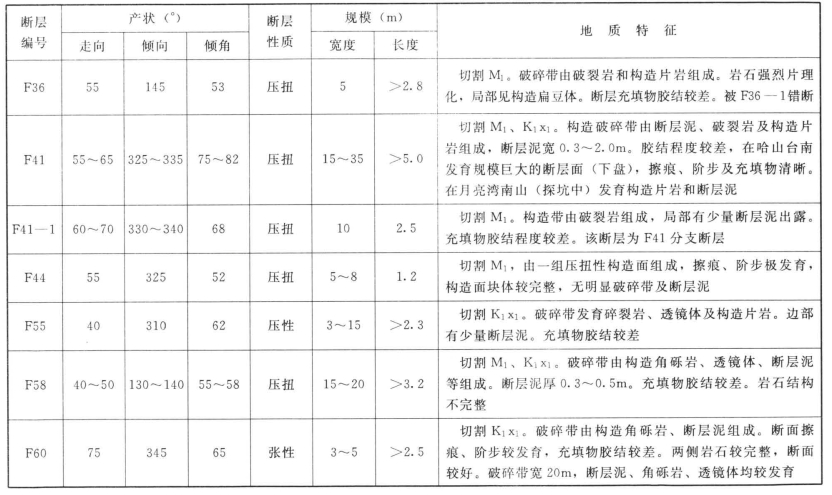

4)断层及其特征。测区断裂构造发育以元古代和中生代脆性断层表现最为突出。具体断裂构造活动期与区域构造运动期吻合。大致可分为:辽河期以近EW向断裂为主,局部转折为NE向或NW向。燕山期以NE、NNE和NW向为主。其中NW向多为燕山晚期形成,切割上述方向断裂和褶皱构造。但值得一提的是绝大多数断裂构造(包括褶皱构造)均经历多期次的构造运动,遭受不同程度的改造,多呈继承性复合性特点。区内主要断层总计50条。穿越主洞线的断层共26条,其中24条为实测断层,实测的24条断层为F3、F3—2、F4—1、F5、F7、F11、F12、F12—1、F13、F13—1、F13—2、F13—4、F14、F20、F20—1、F27、F30、F36、F41、F41—1、F44、F55、F58、F60等。其中规模较大特征明显的有14条,分别是F3、F3—2、F4—1、F11、F12、F12—1、F13、F13—1、F13—2、F14、F20、F41、F44、F58。主要断层特征如表5.2所示。

(3)褶皱与断层产生机制。太古代本区在南北挤压体制作用下,接受了海相陆源碎屑——火山沉积,此时期地壳较薄,主要体现为地下岩浆的上下往复活动,形成了大面积的混合岩和混合片麻岩。元古代早期仍受南北向挤压体制作用,本区仍处于海浸部位,在五台运动的强烈地壳运动下,发生了中等程度的区域变质作用。在距今18亿年左右,受吕梁运动的影响,本区隆起为陆,其构造线方向呈北西西近东西向,晚远古本区再次沉降为海,到震旦纪末期,本区再出现海退,形成了与寒武系的假整合界面。

(4)隧道褶皱、断层等地质缺陷工程处理措施。对于类似于大伙房隧道褶皱、断层等地质缺陷的工程处理措施,一般通用的有灌浆(含大、小管栅灌浆)、锚喷与控制台阶长度等。

1)灌浆。灌浆不是辅助措施,而是隧道施工的主要措施。其结果一是把地下水堵在灌浆范围以外,减少地下水压对围岩整体结构的破坏和地下水对隧洞衬砌的压力,减少渗水量;二是浆液在地层中充填胶结挤压,提高了围岩的整体结构强度,减缓了围岩应力重分布的速率,阻止松动变形向纵深发展。在管棚→钢拱架→锚喷支护的配合下,形成一个强大的联合支护体系,防渗减压(堵塞渗水通道)和加固岩体(固结松散岩体),保证安全顺利地完成开挖→支护→衬砌的施工程序。

隧道工程中通过小导管预灌浆加固围岩,可以非常有效地控制围岩变形,但灌浆部位不同,控制围岩变形的效果不同。实际工程中,注意拱顶部位灌浆效果的同时,更应注意边墙部位的灌浆效果,可以有效地防止塌拱的发生,见表5.3。

表5.2 大伙房水库输水工程I洞线测区断裂构造特征一览表

续表

续表

续表

表5.3 隧道不同部位灌浆加固效果

①没有灌浆时,围岩内的塑性区范围达5m;

②拱部灌浆后,围岩内的塑性区范围没有明显变化,但在松散和节理裂隙发育的地层中,有效控制拱部下沉和掉块;

③边墙灌浆效果明显,边墙灌浆预先加固了可能发生塑性的围岩,使其强度提高,抑制了塑性区的扩展,围岩内的塑性区范围减小到3m;

④拱部边墙都灌浆与只对边墙灌浆情况相比,塑性区没有多大差异。

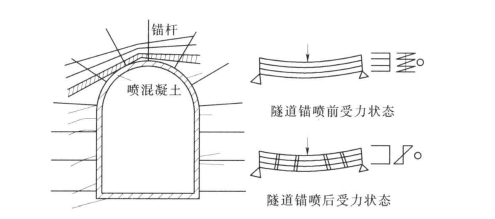

2)锚喷支护。锚喷支护的主要作用包括以下3个方面:

①支承围岩。喷混凝土层与围岩密贴粘结,锚杆能约束围岩变形,从而使开挖后处于双向应力状态的洞室内表面附近的围岩变为三向应力状态,防止围岩恶化;同时喷层的抗冲切能力能阻止拱部不稳定块体的塌滑。

②加固围岩。锚杆使松动区的节理裂隙得以联结,增大锚固区的岩体强度,将水平或缓倾斜的层状围岩连在一起,增大层间摩阻力,形成“组合梁”,把拱顶掉落或滑移危石与深层稳定岩体联结起来,从而有效地防止塌拱(见图5.5)。

③改善围岩的应力分布。喷层属柔性,控制围岩在稳定的前提下存在一定程度的塑性区,使围岩卸载。喷混凝土填入围岩裂隙,保持其咬合镶嵌作用,缓和应力集中。

图5.5 隧道喷锚支护示意图

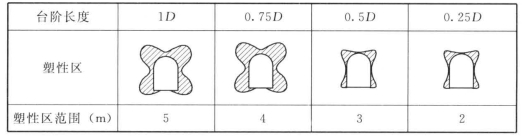

3)控制台阶长度。采用上下台阶法施工,开挖后及时施作初期支护。台阶长度对隧道稳定性特别是初期支护的稳定性影响很大,随着台阶长度的减小,拱顶、拱肩、墙脚处,围岩内塑性区范围明显减小,与灌浆加固工程措施相比,出现在墙脚处的塑性区减小很多。减小台阶长度,可以有效地减小开挖对地层特别是拱部支撑的扰动范围(见表5.4)。

表5.4 不同台阶长度对稳定性影响

注 D为隧道开挖跨度。

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

①核部;②翼部;③转折端;④枢纽;⑤轴面;图1.1褶皱要素示意图⑥轴线;⑦轴迹;⑧脊线与槽线。当下流行的褶皱分类,见表1.1。表1.1现行褶皱分类表**于晓锐,张兴平·褶皱的形态类型及表示方法,中国煤田地质,2007褶皱的形成机制。1)经典的褶皱形成机理模式。岩层在褶皱形成过程中,当表现为通过岩层相互滑动并弯曲时,称其为弯滑褶皱作用。......

2023-11-04

2)当围岩局部发生塑性变形、不支护会塌方或产生变形破坏,以及完整的软岩时,须采用喷混凝土-系统锚杆加钢筋网;当地下洞室跨度在20~25m时,则须浇筑混凝土衬砌。表1.5地下洞室规模、围岩类别与锚喷支护及其参数表续表......

2023-11-04

沿最大切应力方向发育的细而密集的剪切节理,称为“劈理”。图1.10根据节理产状与岩层产状关系的节理分类示意图图1.11根据节理产状与褶皱轴向关系的节理分类示意图另外,根据岩石的抗拉强度、岩石破裂面与最大主应力方向间的夹角关系,节理可分为三类:1)伸张节理,又称张力节理。图1.12中的C所示的混合节理,由岩石破裂时的有效轴差应力小于4~8倍岩石抗拉强度且最小有效主应力<0的情况下所形成。......

2023-11-04

图4.10断裂突水型式示意图张性断裂;压性断裂活化;断裂扩展因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有三种,如图4.10所示。图4.10表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故。对突水围岩本构关系分析看出,突水前,作用在围岩上应力为总应力σij,其值远大于正常掘进时岩体之间接触作用应力,且突水区围岩多为弱化岩体,受软化、蠕变、松弛、弹性后效等作用影响,使围岩流变明显加大。......

2023-11-04

水工程坝(闸)基加固治理是为了提高坝(闸)基的稳定性,改善坝(闸)基工作状态,以保证水工程坝(闸)基的安全运行和人民生命财产的安全。1)在喀斯特岩层修建与加固大坝时的治理。2)土坝软基加固处理措施。3)水库大坝砂基加固措施。4)一般岩石坝(闸)基的加固措施。......

2023-11-04

天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。软土地区勘察宜采用钻探取样与静力触探结合的手段。软土取样应采用薄壁取土器。软土原位测试宜采用静力触探试验、旁压试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验和螺旋板载荷试验。软土的力学参数宜采用室内试验、原位测试,结合当地经验确定。......

2023-11-04

新奥法指的是在具有地质缺陷的软弱岩层中修建隧道时,开挖后立即喷射水泥混凝土作为临时支撑以稳定围岩,然后再进行衬砌的施工方法。1934年,新奥法主要创始人L.V.拉布采维兹就试图将喷浆方法用于地下工程。1948年,L.V.拉布采维兹指出了量测工作的重要性,提出了无公害的新喷敷方法。1957~1965年是着手发展新奥法的时期。L.V.拉布采维兹于1963年将这一方法正式命名为新奥地利隧道施工法,简称“新奥法”。......

2023-11-04

滑坡勘察应进行工程地质测绘和调查,调查范围应包括滑坡及其邻近地段,比例尺可选用1∶200~1∶1000。滑坡稳定性的综合评价,应根据滑坡的规模、主导因素、滑坡前兆、滑坡区的工程地质和水文地质条件,以及稳定性验算结果进行,并应分析发展趋势和危害程度,提出治理方案的建议。......

2023-11-04

相关推荐