图4.10断裂突水型式示意图张性断裂;压性断裂活化;断裂扩展因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有三种,如图4.10所示。图4.10表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故。对突水围岩本构关系分析看出,突水前,作用在围岩上应力为总应力σij,其值远大于正常掘进时岩体之间接触作用应力,且突水区围岩多为弱化岩体,受软化、蠕变、松弛、弹性后效等作用影响,使围岩流变明显加大。......

2023-11-04

长期观测表明,地裂缝灾害来自地裂缝及下卧的断层活动——构造应力(含抽取地下水产生的附加应力)作用的结果,其破坏效应与成灾机制如图4.3所示。

图4.3 地裂缝成灾机制框图(陈志新,2002)

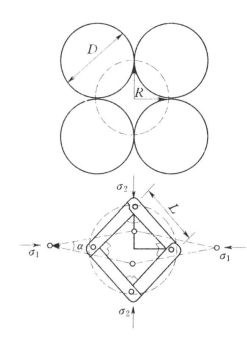

我国学者冷崴等利用岩土体结构模型(见图4.4)研究了在地震作用下地裂缝微观机制[2]。

图4.4所示的模型基本假定为构成岩土体骨架的矿物颗粒在岩土体变形过程中保持为刚性;结构的变形完全是力学的,不考虑其他的物理化学反应;结构变形由岩土体中的架空孔隙的失稳破坏引起。

图4.4 研究地裂缝的岩土体结构模型

模型假定各种形状的岩土体颗粒均可以化为体积相同的球体,而且岩土体的三维孔隙结构可以简化为平面问题。模型具有以下特征:圆形颗粒化为轻质刚性杆,菱形孔隙采用铰接的四连杆系统模拟;颗粒之间的接触摩擦阻力用杆系的联系弹簧来模拟;杆长为L,模拟结构元的初始状态由α角确定,α=π/4。

考虑以σ、τ为参数,K为常量。设结构元产生一个x角的微小变化,则对弹簧将分别产生2x的伸长或压缩变形,系统的总势能函数为弹簧弹性势能与杆件系统变形能之和:

![]() (www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

式中

通过系统的平衡方程与突变理论推演,最后获得岩土体结构的分叉集方程:

![]()

对于一个给定的面,若给定(σ,τ),其相应的R由式(4.11)决定。因此当σ、τ满足式(4.11)时,岩土体中半径大于R的空洞都已经崩塌。最后导致地裂缝产生。

岩土体结构失稳的突变理论模型是在三维相空间中建立的,状态变量为结构变形,控制变量是(a,b),可以将(a,b)等效为(σ,τ)应力状态。地震造成的结构软化的反映在弹簧刚度K(w)上。在尖顶突变模型中,K是以参数形式出现在分叉点集式(4.11)中。地震作用导致结构模拟弹簧刚度的降低。

根据式(4.11),并利用σ0将σ与τ无量纲化可作出图4.5所示的σ—τ控制平面。K=K0表示初始状态,K=0.5K0代表软化后的状况。由于地震的软化作用使得分支点集的尖顶移到初始平衡曲面对应分支点集的“外部”,使原有的稳定区域(D>0)变成不稳定区域(D<0)。这时,只要应力状态(σ,τ)有微小改变,就可能使应力路径穿越新的分支点集,引起结构元状态变量的突跳。即岩土体结构中半径为R的孔洞失稳而崩塌,最终地裂缝形成。

图4.5 控制平面图

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

图4.10断裂突水型式示意图张性断裂;压性断裂活化;断裂扩展因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有三种,如图4.10所示。图4.10表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故。对突水围岩本构关系分析看出,突水前,作用在围岩上应力为总应力σij,其值远大于正常掘进时岩体之间接触作用应力,且突水区围岩多为弱化岩体,受软化、蠕变、松弛、弹性后效等作用影响,使围岩流变明显加大。......

2023-11-04

滑体变形功率理论作用机制。如图4.2所示,将条块i看作一个受力物体,它将受到来自条块i—1的条间力EAi的作用,由ENi、EAiWi的共同贡献而形成平衡。由图4.2和平衡公式均可看出,EAi越小,越有利于条块i的稳定,从而使条块i趋向具有最小势能。因此,EAi的极小值才是作用于条块i上的真正条间推力。若求出的ENi为负值,说明从第i条块开始无推力作用。......

2023-11-04

岩爆作用机制,有从其强度、能量、倾向、断裂损伤诸理论角度论述的多种[4]。同一时期,Dunk House给出了岩爆的能量平衡方程式,对释放和消耗的能量结构进行了分析。岩爆倾向理论作用机制。岩石本身的力学性质是发生岩爆的内因条件。表征岩石岩爆倾向的指标很多,其中常用的有以下几种。岩爆是一种脆性破坏,岩石的脆性一方面表现为破坏前总变形量很小;另一方面表现为抗拉强度比抗压强度小。......

2023-11-04

水工程的冻害问题主要由土体的冻胀、融沉作用造成。目前,我国对于土地冻融作用机制的研究,已由传统的冻土水分迁移与热质迁移转向力学机制出发,根据传热学、渗流理论及冻土力学的带相变的温度场、水分场和应力场的“三场耦合数值分析”[5]。......

2023-11-04

经过世界各地对地面沉降的长期调查研究,普遍认为地面沉降主要是开采天然气、石油、地下水而引起的。根据分层沉降标的观测资料,粘土层的压缩程度最大,因此,粘土排水固结的理论是解释地面沉降的基本原理。如果这种粘土层压缩性强,厚度又较大时,其压密的结果就会引起地面沉降。我国学者雷伟采用K·太沙基的有效应力原理及一维固结理论分析了地面沉陷作用机制[3]。地基固结过程中任意时刻的沉降量。......

2023-11-04

大量的地面塌陷地质模式告诉我们,地面塌陷按其程度可划分为“整体垮塌型”与“渐进扩张型”地面塌陷两种。表4.1地面塌陷的基本类型及地质模式*注1—塌陷土层;2—岩溶化地层;3—地下水位;4—土洞;5—载荷 *引自杜甫志.覆盖型岩溶区地面塌陷的两种力学分析模型及其应用.桂林冶金地质学院学报,1989。......

2023-11-04

崩塌活动主要是在重力作用下,岩土体发生变形崩落的现象。第一阶段是岩土体在长期的地质营力作用下,产生节理、裂隙或断裂,使其完整性受到破坏,甚至破裂分割成支离破碎的块体,为崩塌活动奠定了基础。第三阶段平衡恢复阶段,同时又是下一次可能崩塌的准备阶段,如此周期变化。崩塌活动受多种因素影响,其主要发生在雨季。若忽略声能,认为崩塌、落石的势能只转变为动能及克服摩擦作功(热能)。......

2023-11-04

新奥法的理论核心是在压剪作用机制下保护隧道围岩自身的承载能力。下面以图7.1来阐述新奥法的作用机制。新奥法即根据上述理由,接近开挖面及时施作密贴于围岩的薄层柔性支护。从图7.1中的曲线5表示由于围岩应力重分布和衬砌之间互相作用而存在4个显著特征阶段。......

2023-11-04

相关推荐