“占据一定三维空间范围的岩石和矿床的实体”称其为“地质体”,而“在地质体上或地质体内,以地质体作为建筑结构的工程”叫作“地质工程”。为此,在叙述水工程地质缺陷常用加固技术之前,有必要对地质缺陷的来龙去脉有个基本了解,以期为后述的加固技术作好铺垫。从工程地质角度看,影响水工程安全稳定的地质缺陷主要包括由构造运动产生的:①褶皱;②断层;③节理;④裂隙;⑤软弱破碎带;⑥泥化夹层。......

2023-11-04

(1)本节适用于红粘土(含原生与次生红粘土)的岩土工程勘察。颜色为棕红或褐黄,覆盖于碳酸盐岩系之上,其液限大于或等于50%的高塑性粘土,应判定为原生红粘土,原生红粘土经搬运、沉积后仍保留其基本特征,且其液限大于45%的粘土,可判定为次生红粘土。

(2)红粘土地区的岩土工程勘察,应着重查明其状态分布、裂隙发育特征及地基的均匀性。

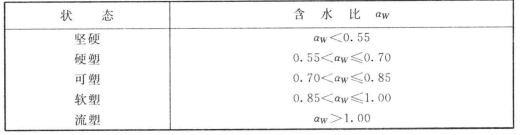

1)红粘土的状态除按液性指数判定外,尚可按表3.4判定;

表3.4 红粘土的状态分类

注 αW=ω/ωL。

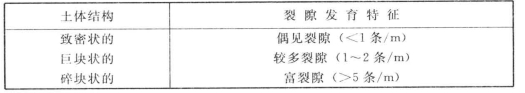

2)红粘土的结构可根据其裂隙发育特征按表3.5分类;

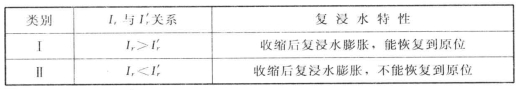

3)红粘土的复浸水特性可按表3.6分类;

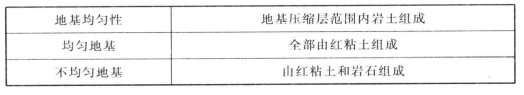

4)红粘土的地基均匀性可按表3.7分类。

表3.5 红粘土的结构分类

表3.6 红粘土的复浸水特性分类

注 Ir=ωL/ωP, =1.4+0.0066ωL。

=1.4+0.0066ωL。

表3.7 红粘土的地基均匀性分类

(3)红粘土地区的工程地质测绘和调查应按《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)第8章的规定进行,并着重查明下列内容:

1)不同地貌单元红粘土的分布、厚度、物质组成、土性等特征及其差异;(www.chuimin.cn)

2)下伏基岩岩性、岩溶发育特征及其与红粘土土性、厚度变化的关系;

3)地裂分布、发育特征及其成因,土地结构特征,土体中裂隙的密度、深度、延展方向及其发育规律;

4)地表水体和地下水的分布、动态及其与红粘土状态垂向分带的关系;

5)现有建筑物开裂原因分析,当地勘察、设计、施工经验等。

(4)红粘土地区勘探点的布置,应取较密的间距,查明红粘土厚度和状态的变化。初步勘察勘探点间距宜取30~50m;详细勘察勘探点间距对均匀地基宜取12~24m,对不均匀地基宜取6~12m。厚度和状态变化大的地段,勘探点间距还可加密。各阶段勘探孔的深度可按《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)第4.1节的有关规定执行。对不均匀地基,勘探孔深度应达到基岩。

对不均匀地基、有土洞发育或采用岩面端承桩时,宜进行施工勘察,其勘探点间距和勘探孔深度根据需要确定。

(5)当岩土工程评价需要详细了解地下水埋藏条件、运动规律和季节变化时,应在测绘调查的基础上补充进行地下水的勘察、试验和观测工作有。有关要求按《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)第7章的规定执行。

(6)对裂隙发育的红粘土应进行三轴剪切试验或无侧限抗压强度试验。必要时,可进行收缩试验和复浸水试验。当需评价边坡稳定性时,宜进行重复剪切试验。

(7)当基础浅埋、外侧地面倾斜、有临空面或承受较大水平荷载时,应结合以下因素综合考虑确定红粘土的承载力:

1)土体结构和裂隙对承载力的影响;

2)开挖面长时间暴露,裂隙发展和复浸水对土质的影响。

(8)红粘土的岩土工程评价应符合下列要求:

1)建筑物应避免跨越地裂密集带或深长地裂地段;

2)轻型建筑物的基础埋深应大于大气影响急剧层的深度;开挖明渠时应考虑土体干湿循环的影响;在石芽出露的地段,应考虑地表水下渗形成的地面变形;

3)选择适宜的持力层和基础形式,在满足本条第2款要求的前提下,基础宜浅埋,利用浅部硬壳层,并进行下卧层承载力的验算;不能满足承载力和变形要求时,应建议进行地基处理或采用桩基础。

4)基坑开挖时宜采取保湿措施,边坡应及时维护,防止失水干缩。

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

“占据一定三维空间范围的岩石和矿床的实体”称其为“地质体”,而“在地质体上或地质体内,以地质体作为建筑结构的工程”叫作“地质工程”。为此,在叙述水工程地质缺陷常用加固技术之前,有必要对地质缺陷的来龙去脉有个基本了解,以期为后述的加固技术作好铺垫。从工程地质角度看,影响水工程安全稳定的地质缺陷主要包括由构造运动产生的:①褶皱;②断层;③节理;④裂隙;⑤软弱破碎带;⑥泥化夹层。......

2023-11-04

宏观上看,产生地质缺陷的力主要是地应力或以构造应力为主导的地应力。地应力总体上包括重力应力与构造应力两部分。即地质岩块吸水后发生湿胀而引起的应力。还有一点,构造应力是地球物理作用的结果,是不同力源产生同一性质的力——应力的综合力。......

2023-11-04

图4.10断裂突水型式示意图张性断裂;压性断裂活化;断裂扩展因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有三种,如图4.10所示。图4.10表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故。对突水围岩本构关系分析看出,突水前,作用在围岩上应力为总应力σij,其值远大于正常掘进时岩体之间接触作用应力,且突水区围岩多为弱化岩体,受软化、蠕变、松弛、弹性后效等作用影响,使围岩流变明显加大。......

2023-11-04

含有固态水,且冻结状态持续两年或两年以上的土,应判定为多年冻土。表3.8多年冻土的融沉性分类续表注1.总含水量ω0包括冰和未冻水; 2.本表不包括盐渍化冻土、冻结泥炭化土、腐殖土、高塑性粘土。......

2023-11-04

2)当围岩局部发生塑性变形、不支护会塌方或产生变形破坏,以及完整的软岩时,须采用喷混凝土-系统锚杆加钢筋网;当地下洞室跨度在20~25m时,则须浇筑混凝土衬砌。表1.5地下洞室规模、围岩类别与锚喷支护及其参数表续表......

2023-11-04

天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。软土地区勘察宜采用钻探取样与静力触探结合的手段。软土取样应采用薄壁取土器。软土原位测试宜采用静力触探试验、旁压试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验和螺旋板载荷试验。软土的力学参数宜采用室内试验、原位测试,结合当地经验确定。......

2023-11-04

当碎石土中粒径小于0.075mm的细粒土质量超过总质量的25%时,应定名为粗粒混合土;当粉土或粘性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时,应定名为细粒混合土。混合土的岩土工程评价应包括下列内容:1)混合土的承载力应采用载荷试验、动力触探试验并结合当地经验确定;2)混合土边坡的容许坡度值可根据现场调查和当地经验确定。对重要工程应进行专门试验研究。......

2023-11-04

拟建或加固工程场地或其附近存在对工程安全有影响的危岩或崩塌时,应进行危岩和崩塌勘察。危岩和崩塌勘察宜在可行性研究或初步勘察阶段进行,应查明产生崩塌的条件及其规模、类型、范围,并对工程建设适宜性进行评价,提出防治方案的建议。危岩和崩塌地区工程地质测绘的比例尺宜采用1∶500~1∶1000;崩塌方向主剖面的比例尺宜采用1∶200。......

2023-11-04

相关推荐