地球自转的周期性变化主要包括周年周期的变化,月周期、半月周期变化以及近周日和半周日周期的变化。地球自转具有周日和半周日变化是在最近的十年中才被发现并得到证实的,振幅只有约0.1毫秒,主要是由月亮的周日、半周日潮汐作用引起的。地球自转产生了地球上的昼夜变化,地球公转及黄赤交角的存在造成了四季的交替。......

2023-12-07

(1)地球。地球(The Earth):指人类居住的星球。太阳系九大行星中的第三颗(按距太阳由近及远序次)行星。

地球约在46亿年前因一次宇宙大爆炸而形成。与太阳平均距离14959.787万km。

地球外形呈扁球体,扁率1/298.257;质量为5.98×1024 kg;重力加速度为9.8m/s2;体积约为1.083×1021m3;赤道半径为6378km;极半径为6357km。

地球平均重度是水的5.5倍(水在4℃时的重度最大,其值为1g/mL)。

地球公转周期为365.25日;自转周期为23时56分。转动轨道为椭圆,并与赤道面相交23°26′,故有四季寒暑和昼夜长短。

地球由外及里有地壳、地幔和地核(心)。

地球外圈是大气圈,大气圈外还环绕有地球辐射带和地球磁层。

(2)地壳。地壳(The earth's crust):指地球固体圈层的最外层,由岩石组成。其底界即莫霍洛维奇界面。地壳厚度各处不一。大陆地壳平均厚度为35km;大洋地壳平均厚度为7km。

地壳体积为全球的1%;地壳质量为全球的0.2%。

地壳按其组成成分分为:

①上层。为花岗岩层,其平均重度2.7g/cm3。由于富含硅与铝,故上层又称硅铝层;

②下层,为玄武岩层,其平均重度3.0g/cm3。由于富含硅与镁,故下层又称硅镁层。

两层(上、下层)之间由康拉德不连续面[1]隔开。

地壳表层因受大气、水、生物的作用,形成了土壤层、风化壳和沉积层,其厚度介于0~10km之间。

地壳表面面积为5.1×1014m2,其中海洋(水圈)约占71%;陆地约占29%。

(3)地幔。地幔(The earth's mantle):指位于地壳之下、地核之上的地球内部构造的一个层圈。

地幔分为上地幔与下地幔两层:

①上地幔。一般莫霍洛维奇界面[2]起向下至1000km深为上地幔。由橄榄岩或榴辉岩组成;

②下地幔。指地下1000~2900km这一层圈。由含量较多的FeO及比上地幔岩石的Si()2含量较低的物质组成,其矿物的晶体结构更为紧密。

地幔物质总体上呈固态特征。

(4)地核。地核(The earth's core):指地球内部结构的中心圈层,即地幔以下2900km至地球中心的部分。

地核分为外核和内核两部分:

①外核。指地面以下深度于2900~5100km之圈层,推测为液态;

②内核。指地面以下深度于5100km至地心(按赤道半径6378km计,其地心中心点为地表以下6378km位置)。

推测地核可能是高压状态下铁、镍成分的物质。

当地球自转运动时,因沿其轴心匀速自转,表现在地壳—地幔—地核之间的均衡代偿,相对比较平缓,除非地壳层圈内物质不平衡出现突发运动,诸如严重挤压、地壳板块之间发生碰撞并释放大量能量——地震出现就势在必然。历史地震记载统计规律表明,由地球自转一日内出现的地震一般在强震8级以下,只有当地球自转并公转至某一特定位置时,才会发生8级及其以上强震。虽然这一概念尚须论证,但典型案例却得到某种程度的验证。

最新案例:我国四川汶川强震8级就是一例。据天文学家分析[3],汶川强震发生的日期与时间可能与天文因素有关。

1)大地震日期恰好发生在上弦。大地震日期恰好发生在上弦(农历四月初八)。2008年5月12日这天,上弦时刻出现在中午11时47分。上弦时,太阳、地球和月球排列成一个直角三角形;从地球上看,太阳和月球的角度恰好等于90°,上弦这天,有来自两个不同方向的引潮力对地球施加影响。历史上有些大地震出现在上弦或下弦的前后:如里氏9.1级的美国阿拉斯加大地震,发生在1957年3月9日(农历二月初八),这天恰好是上弦:里氏8.8级的南美洲厄瓜多尔大地震,发生在1906年1月31日(农历正月初七),次日为上弦;里氏8级的我国甘肃古浪大地震,出现在1927年5月23日(农历四月廿三),次日为下弦;里氏7.3级的我国辽宁省海城县大地震,出现在1975年2月4日(农历十二月廿四),下弦为2月3日。

2)太阳、月球、地球处于同一平面。汶川大地震时刻恰好出现在太阳、月球、地球3个天体处于同一个平面上。在平时,月球与太阳、地球的运行不是处于同一个平面,而是有一个5°多的夹角。当3个天体处于同一个平面上,可能对地球地壳的某些板块产生特殊的或共振的影响。

3)月球和太阳位于同一条纬线。汶川大地震前夕,月球和太阳位于同一条纬线上。2008年5月11日,太阳位于天空北纬18°,而月亮由北往南掠过北纬18°。也就是说,2008年5月11日有一瞬间,太阳和月球位于同一条纬线(北纬18°)上。日月两天体位于天空同一条纬线上,这种合力可能对地球的地震起引发作用。

(5)构造期。构造期(Tectonic period):通常指地壳构造运动的某一周期。

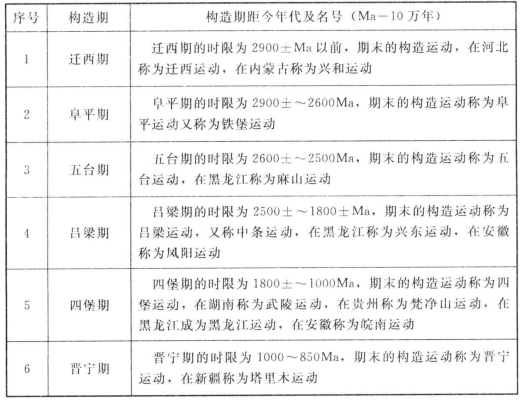

在我国,根据各地质时代间存在的不整合接触、岩浆侵入关系以及同位素年龄资料,并考虑其分布范围,由远及近划分为12个构造期(见表2.1)。

表2.1 地球构造运动在中国呈现的12个构造期

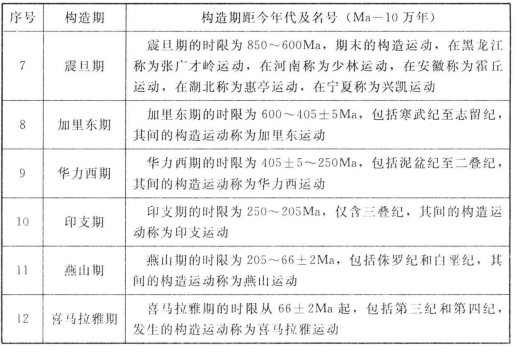

续表

(6)构造体系。构造体系(Tectonic system):指同一地应力场作用下所产生的不同形态、不同性质、不同等级、不同序次的许多构造现象以及这些构造间所夹之岩块或地块的总体。

(7)构造地貌。构造地貌(Tectonic landforms):指由成因和形态充分体现的地质构造特征的地貌。

构造地貌分为大、小两种。

1)大地质构造地貌。有:

①大陆;

②洋盆;(www.chuimin.cn)

③山脉;

④大平原;

⑤大盆地等。

2)小地质构造地貌。有:

①背斜山;

②单面山;

③断层谷等。

(8)构造层次。构造层次(Tectonic stratum):指地壳内部岩石变形性质和变形机制所处深度不同而表现出明显差异的构造分层。

根据造山带中构造变形随深度而变化的规律,自上而下分为:

1)上构造层次。又称“浅表构造层次”。

①上构造层次的范围:自地表面至深度4km;

②上构造层次的主导变形机制:脆性剪切作用;

③上构造层次的地质缺陷:发育断层和开阔褶皱。

2)中构造层次。

①中构造层次的范围:深度4~(12~15)km;

②中构造层次的主导变形机制:弹塑性变形—韧性与韧性剪切作用;

③中构造层次的地质缺陷:岩石普遍发育复杂的褶皱变形和部分韧性剪切带。

3)下构造层次。又称“深构造层次”。

①下构造层次的范围:深度(12~15)~35km;

②下构造层次的主导变形机制:韧性剪切作用和压扁作用;

③下构造层次的地质缺陷:岩石普遍劈理化;韧性剪切带发育;固态流动变形。

在上述上、中、下三个构造层次间均有过渡层存在。

另外,“脆性”指的是地质岩石材料受力破坏时,无显著的变形而突然断裂的性质。一般脆性断裂面较粗糙,延伸率和断面收缩率均甚小。脆性材料的抗压强度比抗拉强度高很多,但其抗冲击强度低。

“韧性剪切”指的是地质岩石材料从塑性变形为特征的面状高应变;“韧性剪切带”则指的是岩石从塑性变形为特征的面状高应变带。

韧性剪切带在高温、高围压、低应变率及有流体参与等条件下形成,一般形成于地壳较深处。韧性剪切带延伸规模从数厘米至上千千米。其特点为:

①带两侧岩石间的明显剪切位移表现为剪应变自两侧向带中心逐渐增大,其间不存在不连续面或断裂面;

②带中连续劈理普遍发育,定向明显呈现规律的S形或反S形展布;

③带中岩石广泛糜棱岩化,形成糜棱岩系列的断层岩。

“劈理”指的是地质岩石受构造变形影响而形成的一种能使岩石易于沿一定方向被劈裂成一系列薄板或薄片的面状构造。

劈理分为流劈理与破劈理两种。

所谓流劈理是指沿着岩石中由片状或针状矿物品体呈定向排列而形成的面理或线理构造所产生的劈理。

所谓破劈理是指岩石中没有面理、线理构造,而由一组平行密集的剪裂面所形成的劈理。

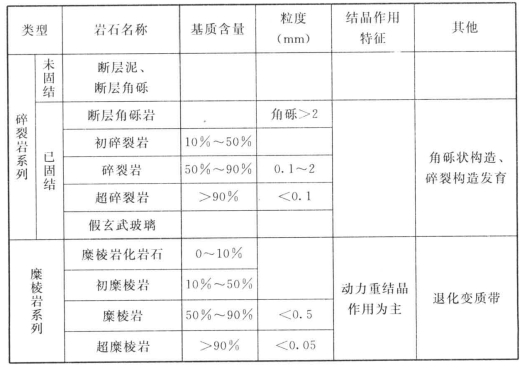

需要指出的是,构造层次中的构造岩有其独特的分类(见表2.2),从某种意义上讲,构造岩也是地质缺陷的另一类反应。

表2.2 构造岩分类综合表

续表

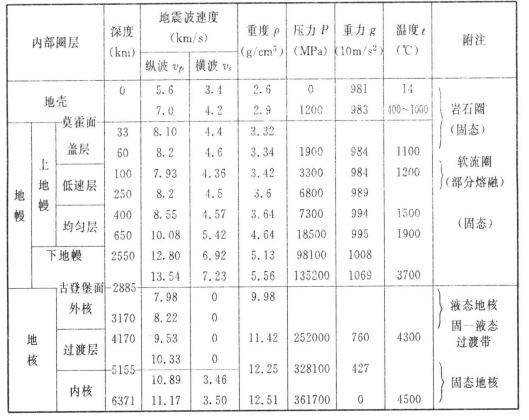

有关地球内部圈层结构及各圈层的主要地球物理数据见表2.3。

表2.3 地球内部圈层结构及各圈层的主要地球物理数据

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

地球自转的周期性变化主要包括周年周期的变化,月周期、半月周期变化以及近周日和半周日周期的变化。地球自转具有周日和半周日变化是在最近的十年中才被发现并得到证实的,振幅只有约0.1毫秒,主要是由月亮的周日、半周日潮汐作用引起的。地球自转产生了地球上的昼夜变化,地球公转及黄赤交角的存在造成了四季的交替。......

2023-12-07

在较早的抽水蓄能电站中,采用了两条管道,即抽水系统和发电系统之间能彼此独立运行。调峰用抽水蓄能电站由上水库、下水库、涡轮机和水轮发电机、泵和电动机等部分组成。这类抽水蓄能电站通常有四种运行模式,包括储能模式、发电模式、备用模式和短路模式。图6-1 抽水蓄能电站示意图调峰用抽水蓄能电站的基本参数有容量、抽水功率和发电功率。......

2023-06-23

目前,世界约有8亿多人处于贫困和饥饿状态。有人把这一次地球生物的灭绝,称之为第六次物种灭绝。2006年,一个由包括我国科学家在内的6国科学家组成的联合调查组,在长江进行了为期38天的寻找白鳍豚行动。报告的结论是,自1987年以来的20年间,人类消耗地球资源的速度已经将人类的生存环境置于岌岌可危的境地。因为温室效应已对整个地球环境造成极大威胁。报告指出,由于全球人口的膨胀,地球的生态承载力已经超支1/3。......

2023-11-17

气候的变迁与到达地表的太阳辐射能的变化关系至为密切。引起太阳辐射能变化的条件是多方面的。其中以海陆分布和地形的变化对气候变化影响最大。这些成分浓度的变化必然会对地球气候系统造成明显扰动,引起全球气候的变化。......

2023-08-25

地球具有的这种结构就被称为圈层结构。水圈是地球特有的环境优势。生物圈是指地球表层生物有机体及其生存环境的总称,是一个有生命的特殊圈层。因此地壳又可分为双层结构的大陆型地壳和单层结构的大洋型地壳。图5-2-3地球内部圈层2.地幔地幔是从莫霍面到古登堡面之间的圈层,介于地壳和地核之间。地幔的体积约占地球总体积的83%......

2023-08-11

内力作用形成地球表面的基本起伏,如大陆和洋盆、构造山系与凹陷盆地等,对地表形态的形成和发展起决定性作用。地表形态是内力和外力共同作用的效果,它时刻在变化着。根据地貌形态分类系统,地表形态可以分为以下两大类。盆地主要是由于地壳运动形成的。......

2023-08-11

联合国把这次大旱称为“非洲近代史上最大的人类灾难”。获奖后不久,年仅33岁的卡特自杀了。臭氧是存在于大气平流层的一层气体分子,由于它能吸收太阳光中的紫外线,因此能够保护地球上的生物免受灭顶之灾。臭氧洞出现,使大量的紫外线直射地面,就对地球生物构成了极大的威胁。地球大气中臭氧洞的发现,以及其他一系列环境问题的警示,引起人们对生存环境的普遍担忧,无论是民间还是政府,对地球面临的危机进一步重视。......

2023-11-17

第三十章文明与地球文明的中心从前面的章节中,我们已经了解到文化的发展与人类的健康、快乐、财富与土地的各方面紧密相关。通过参阅第二十四章,我们可以很容易理解为什么这些城市变成文明的中心。由此,文明的中心转移到北方纬度更高的地区。文明首先发源于黄河的两岸,然后向南北蔓延扩展,这似乎与上述文明的发展原则有点矛盾,之所以如此,是因为地形的缘故。......

2024-10-26

相关推荐