堰塞坝是构成堰塞湖的主体。堰塞坝、堰塞湖均是地球在时空四维经常发生的自然现象。用坝体重度或压实度来衡量,明显低于后者的人工坝,也就是说,堰塞坝的稳定性、均质性、整体性和坝体结构强度明显低于人工坝。按天然堵江(河)作用因素区划,堰塞湖总体上分为四类。......

2023-11-04

在陡峭的河谷地区发生强烈地震必然有堰塞坝或堰塞湖出现,这已是地震界和岩土工程界的共识。

据统计,全球每年发生的地震呈逆指数变化规律,即:

8级以上的地震,1~2次/a;

7级以上的地震,10~20次/a;

6级以上的地震,100~200次/a;

5级以上的地震,1000~2000次/a。

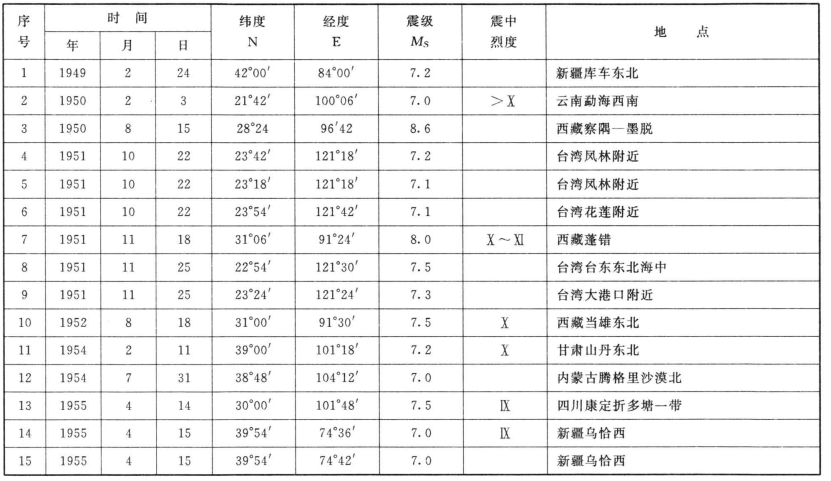

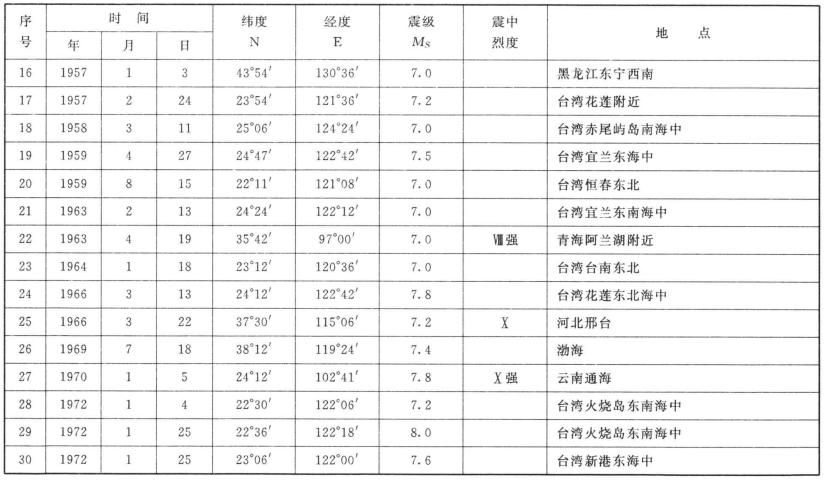

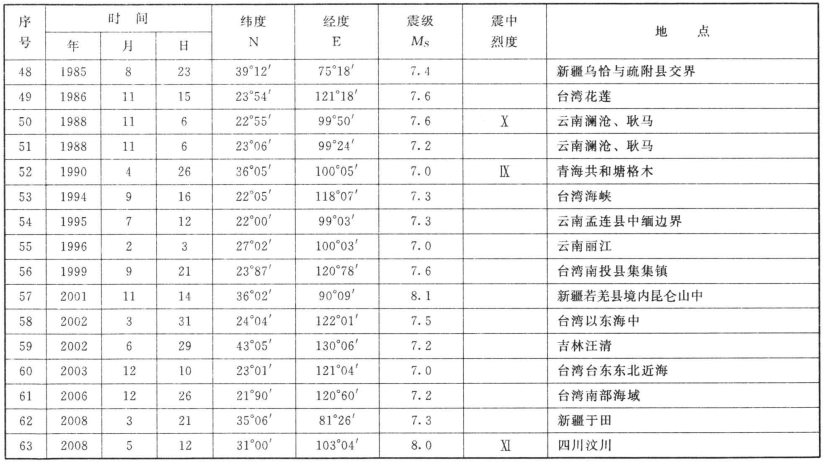

自1949年新中国成立以来,我国发生7级及7级以上的地震63次,平均每年1.07次,占全球每年同级别频度的1/10~1/20(见表1.6)。

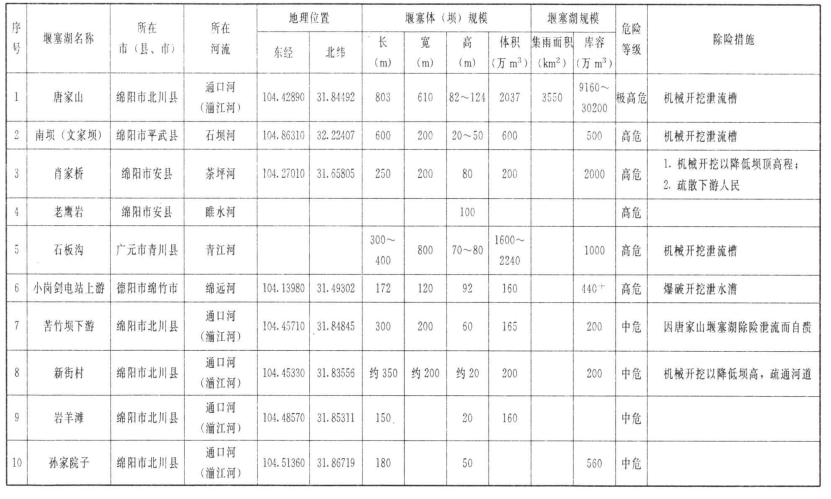

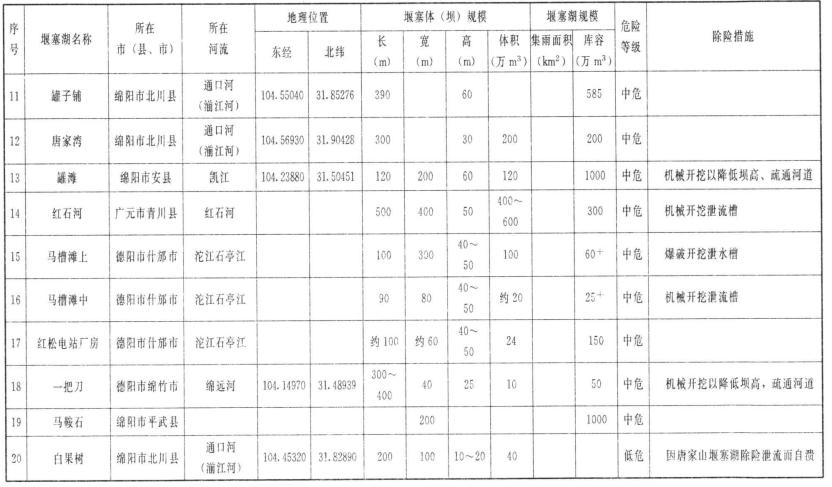

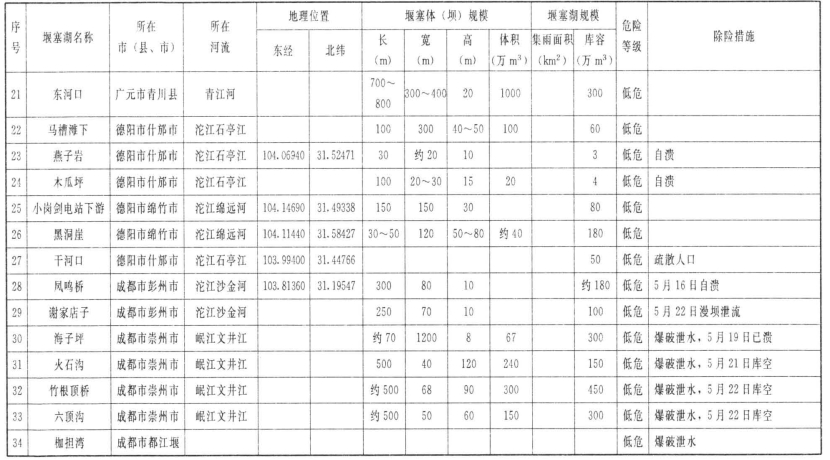

从表1.6可见,7级及7级以上的强震,59年内,台湾地区有25次,差不多每两年就发生1次;其次是云南、新疆两省(自治区)分别为9次与8次;在大陆,除华中、中南与华东地区外,西北、西南、东北和华北4个地区均有7级及7级以上地震发生。而且,凡是震中位于陡峭的河谷地段,伴随地震产生不同规模的堰塞坝/湖屡见不鲜,以2008年5月12日四川汶川8级地震为例,该地震形成大量堰塞湖。灾区重要江河的主要支流形成具有一定规模的堰塞湖35处,其中四川省34处,甘肃省1处。四川省堰塞湖分布在5个市(州)9个县(市),其中极高危险级1处(唐家山堰塞湖)、高危险级5处、中危险级13处、低危险级15处(见表1.7),受威胁总人口超过200万人。

表1.6 1949年以来发生MS ≥7级地震一览表*

续表

续表

续表

*摘自http://old.cgs.gov.cn和新华网2008.6.4

表1.7中的极高危险与高危险级共6处,按其灾害划分属于“高危型堰塞湖”,即蓄水量大、落差大,往往在形成后几天至几年后会被冲垮,形成严重的地震滞后次生水灾;在13处中危险级中,有的属于“稳态型堰塞湖”即“存在很长时间且湖积水量较大”;在15处低危险级中,有的属于“即生即消型堰塞湖”,它形成之后不久被后来累积的水体冲毁,例如表1.7中“自溃”堰塞湖。

对于表1.7所列的34处堰塞坝/湖应急处理措施一般包括:

1)派专家在每一处“悬湖”实行驻点监测,并对堰塞坝的稳定性、危害性进行评估。

2)判别堰塞坝风险,分清灾害等级,分门别类做好预案。

3)迅速研究并编制处治方案,创造条件进坝开挖疏通,尽可能降低水落差,以消除次生灾害隐患。

1.3.2.1 地震堰塞坝/湖除险加固原则

(1)坚持以人为本、确保人民生命安全的原则。

(2)“主动、及早、排险避险相结合”的原则。

(3)最大可能地降低堰塞坝前积水,以保证堰塞坝不溃决的原则。

(4)先除险后加固的原则。

1.3.2.2 地震堰塞坝除险加固的前期准备

(1)现场应急检查。

1)对造成堰塞湖的滑坡堆积体进行初步分析,包括堆积体的材料类型、颗粒组成、堆积规模、透水特征以及可能的拦蓄水量等。

2)初步判断堆积体的安全稳定性,包括堆积体的抗滑稳定性和渗透破坏可能性,并判断溃决风险及可能造成的损失。

3)结合短期降雨预报,判断近期可能的来水量,进行基本的洪水过程评估。

表1.7 “5.12汶川地震”在四川省境内的堰塞湖一览表*

续表

续表

*本表中堰塞湖规模为库容在10万m3以上,集雨面积不小于20万km2,堰塞坝高在10m以上者。

4)综合上述基本判断,确定堆积体短期内的整体稳定性,确定应急治理方案。如果能够保证堆积体的近期稳定性,则近期可以进行以降低水位为主的临时保坝措施,否则应及时疏通堆积体,放空蓄水,避免二次灾害的发生。

(2)堰塞坝监测。通过高分辨率的卫星遥感数据和地形图对堰塞坝进行监测。

1)通过测量,获取堰塞坝的体积规模。

2)利用地形图生成数字高程模型。

3)几何精纠正与地面高程模型生成。

①几何精纠正:把所涉及地区的地形图进行高精度扫描形成数字化地形图,以数字化地形图为基准,对卫星遥感数据合成的仿自然彩色图像进行几何精纠正;

②DEM(地面高程模型)生成:把纠正后的地形图在GIS(地理信息系统)下进行扫描矢量化,在GIS软件和遥感软件中提取高程点,生成DEM数据。

4)堰塞湖水面提取和湖水边界生成。根据长时间序列的变化,对堰塞坝进行监测。

5)堰塞湖天然坝的物质组成及坝体材料物理力学性质。坝体的物质组成不同将影响坝体在水流等外力因素作用下的表现。在堰塞湖形成后及时调查掌握坝体的物质组成,分析其组成是否包括岩块、碎石、卵石、砾石乃至泥土和植物等,掌握各成分的含量。在此基础上对相应成分进行必要的物理力学性质分析与试验,如粒径、重度、渗透系数、凝聚力、内摩擦角等。

1.3.2.3 高危型堰塞湖应急处理技术

对于高危型堰塞湖,应急治理的基本方式包括:

(1)对于交通条件便利、易于机械化施工的堰塞湖,调动机械设备进场,通过爆破和机械施工等手段,开挖临时溢洪道或排水涵管(洞)降低湖内河水,或采用水泵抽排或倒虹吸的方式来降低湖内河水。

(2)对于地形条件差、环境恶劣、交通极其不便、人迹罕至的堰塞湖,由于不具备大型机械作业条件,难以调动必要的大型、重型机械设备进场以及实施大规模的爆破处理,可考虑一些轻型、便携的小设备进行钻孔和小批量多次爆破、配合人工作业的方式,从而实现有效降水或可控性溃决,减轻湖水骤溃导致的洪灾。主要形式包括:

①人工开挖修建临时溢洪通道,降低水位;(www.chuimin.cn)

②在人工开挖困难的条件下,采用小批量多次爆破的方法在堰顶炸开一个口子,以满足河水下泄的要求;

③在电力条件不满足的条件下,采用倒虹吸的方式或发电机等设备,抽排堰塞湖内河水,降低湖区淹没范围或滑坡坝溃决的可能。

(3)进行监测预警,在所有工程应急措施难以实施,滑坡坝出现险情的情况下,及时通知上下游人员撤离,保障人民生命的安全。

1.3.2.4 极高危型堰塞湖应急处理技术

——以汶川地震四川绵阳市北川县唐家山堰塞湖为例

(1)唐家山堰塞湖简况。

1)地点:四川省北川县县城上游6km的通口河上、下距苦竹坝1km。

2)集水面积:3550km2。

3)库容:3.16亿m3(相当大Ⅱ型水库)。

(2)唐家山堰塞坝简况。

1)堰体(坝)长:803m、宽612m、最大坝高124m。

2)堰体(坝)体积:2037万m3。

4)唐家山堰塞坝(湖)形成时间及原因:2008年5月12日四川汶川8级地震因山体滑坡形成。

(3)唐家山堰塞湖(坝)除险工程措施。

1)按溃坝1/3方案(即湖底高程为720.0m)在右岸开挖一条泄流槽(设计槽顶宽60m、底宽13m、长约500m)。

2)施工时限与方法:2008年5月26日空运施工机械到坝顶开始施工,共用46台(套)机械24h连续施工,至6月1日,一条长475m、槽顶宽50余m、槽底宽13m,上游段深12m、下游段深13m的泄流槽建成。

2008年6月7日7时08分泄流槽开始泄流。

2008年6月8日16时许,泄流槽泄流流量达20余m3/s。泄流槽在水流作用下,淘刷效果初显,槽尾向下淘刷最深达10m、槽上游段也有2m深淘刷。

2008年6月10日20时,唐家山堰塞湖(坝)前水位回落至海拔719.4m,降到了设计预计720.0m以下。

2008年6月11日11时30分出现了6500m3/s的最大下泄流量。11日14时,堰塞湖坝前水位降至714.13m,水位下降28.97m;相应蓄水量从最高水位时的2.466亿m3降至0.861亿m3,减少1.6亿m3。泄流过程中,下游群众无一人伤亡,重要基础设施没有造成损失。经过水流的冲刷,泄流渠已形成长800m、上宽145~235m、底宽80~100m、进口端底部高程710m、出口端底部高程约690m的峡谷型河道。经专家评估,剩余堰体总体稳定,新形成的河道具有通过200年一遇洪水的能力,消除了唐家山堰塞湖的特大威胁。6月11日,临时转移的20多万群众安全返回家园。

1.3.2.5 地震堰塞坝/湖加固综合技术

通常,地震堰塞坝由河谷两侧(或单侧)堵江滑坡体形成。

由于堵江滑坡坝本身的成因机制、滑体形态复杂多样,滑坡体内的物质组成、粒度成分、结构特征等差异很大,因此导致堵江滑坡坝不同部位的物理力学性质具有较大的差异性和不均一性。堵江滑坡坝虽与人工土石坝有许多相似之处,但由于堵江滑坡坝是在外部诱发因素作用下产生的滑坡崩塌堵塞江河而成,其上下游坝坡一般较人工土石坝要缓,撒开范围也更大。

针对滑坡堵江坝的主要工程地质问题,在进行工程综合治理时,应首先进行防洪标准复核、结构安全评价、渗流安全评价和抗震安全复核等几个方面的分析,以满足堰塞湖工程管理的需要。

(1)滑坡堵江坝工程治理分析。

1)防洪标准复核:根据堰塞湖上游的水文资料和运行期延长的水文资料,考虑堰塞湖综合利用后上游地区人类活动的影响,应进行设计洪水复核和调洪计算,评价其用作水利工程的抗洪能力是否满足现行有关规范的要求。

2)结构安全计算:按国家现行规范复核计算堰塞湖(含近坝库岸)目前在静力条件下的变形、强度及稳定是否满足要求,如其位于Ⅵ度以上地震区,还应进行地震结构安全论证。

3)渗流安全计算:评价滑坡堵江坝天然状态下渗流状态能否满足和保证其作为水利工程在渗漏和渗透稳定性方面的要求,以及是否需要设置渗流控制措施和治理渗漏的工程措施。

4)抗震安全复核:按现行规范复核堰塞湖工程现状是否满足抗震要求。

(2)滑坡堵江坝工程治理措施。根据滑坡堵江坝工程治理的分析计算结果,进行相应的工程治理。

1)坝体治理。

当堰塞湖工程高程不满足防洪标准时,应通过加高坝顶高度或设置防浪墙的方式来满足防洪要求。如果堰塞湖泄洪能力不足,则应通过设置溢洪道等泄洪设施来保证堰塞湖的泄洪要求。通过上下游坝坡的整治来满足堵江坝抗洪、抗滑、抗冲、抗震及其他涉及工程安全的治理措施。主要措施包括:

①“戴帽”加高。从坝顶上直接加高,而不是从背坡脚开始培厚加高。加高部分,迎水面可以利用防浪墙直立加高,背水面上部坡度加陡一些,与下游坡面相接,一般也应经过计算,在安全的条件下进行。限于坝坡稳定的要求,加高的高度有一定限制,不能加高过大,影响坝坡稳定。一般从背水坡脚加宽加厚,保证坝坡稳定。

②从大坝背水坡培厚加高。这一措施,比“戴帽”加高工程量要大,造价也高。但为了满足大坝坝坡稳定的要求,也只有采取这一措施。

③增建溢洪道。在合适地形条件,增设溢洪道。

④大坝加高与增建溢洪道相结合。为提高堰塞湖防洪标准,加大下泄流量,可采用适当加高大坝与增建溢洪道的综合措施。

2)防渗治理。

①采用截渗墙(薄防渗墙、定摆喷、板桩墙)、劈裂灌浆等防渗体。在防渗体不能和地基防渗措施统筹实施时,可考虑截渗墙方案。

②透水地基垂直防渗处理可采用截水槽、截渗墙等作为防渗体。采用截水槽、截渗墙等防渗体时,材料可采用粘性土、土工膜、固化灰浆、水泥、水泥砂浆、混凝土、塑性混凝土、沥青混凝土、化学材料;施工可采用人工开挖、机械开挖、铺设、冲击钻、回转钻、抓斗、轮铣、射水、锯槽、斗式、多头钻、定摆喷、灌浆、板桩、搅拌桩等技术;其厚度和设置方式应满足材料允许渗透坡降要求;其防渗性能、效果应符合防渗要求和适应防渗体的布置。

③对于砂卵砾石含量较高、粒径较大的地层,则应考虑冲击钻、回转钻、抓斗、轮铣等成槽方式的截渗墙,也可考虑单排灌浆帷幕防渗或劈裂灌浆,配合其他渗流控制措施可以达到一定的渗流控制标准。

地基防渗体应布置在临水堤脚或坝顶偏临水侧,并与坝体防渗体有效连接,且符合变形协调的要求。

④水平铺盖加固。加固水平防渗铺盖,必须检查地区和坝址工程和水文地质状况,这是做好防渗加固的先决条件。通过勘察,了解坝基砂砾石平面和空间的分布情况、层次性质和分布规律以及地下水动态特性和渗透途径等,以便针对不同的具体条件,可能发生的问题、性质和程度,以及已成的铺盖情况,确定加固铺盖的具体尺寸、范围,铺盖层下是否需要增设反滤层,是否有软弱基础需要处理。同时,还要调查加固铺盖土料的料源、数量、级配、最大干容量、最优含水量、渗透系数和允许坡降等。

⑤排水减压设施加固。排水减压设施一般采用导渗沟、减压井及水平盖重压渗等设施。对导渗沟的加固,应根据设计要求,严格掌握层间关系,防止导水沟淤堵。

一旦发生淤堵情况或局部破坏,应及时清除和翻修。导渗沟的断面应满足正常排除渗水的要求,不足者,予以扩大。导渗沟还应有一定的纵坡和排水出路,如发现有积水,应及时加以整修,使渗透水能够及时地排除。对减压井的加固,主要是解决井内淤塞,起不到减压作用的问题,应及时冲水清理,但不要破坏井壁反滤层,以免失去反滤作用。还要防止人为地向井内投小块石,如已发现,及时设法清除,并加强井口保护,以防再次发生。对水平压渗盖重设施的加固,如发现反滤层失效或压渗厚度不够,就及时翻修,满足设计厚度。

3)液化治理。

利用强夯、振冲挤密碎石桩法处理,改善了可液化砂土的原有松散结构,土体的密度增强,稳态强度提高,抗液化能力、抗流滑性增加,抵抗液化和变形的能力增加。

①振动加密;

②挤密砂桩及碎石桩;

③强夯、夯扩压实和振动压实;

④化学灌浆。

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

堰塞坝是构成堰塞湖的主体。堰塞坝、堰塞湖均是地球在时空四维经常发生的自然现象。用坝体重度或压实度来衡量,明显低于后者的人工坝,也就是说,堰塞坝的稳定性、均质性、整体性和坝体结构强度明显低于人工坝。按天然堵江(河)作用因素区划,堰塞湖总体上分为四类。......

2023-11-04

抗震设防烈度不小于Ⅵ度的地区,应进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察,并应根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范,提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区。任务需要时,可进行地震安全性评估或抗震设防区划。场地地震液化判别应先进行初步判别,当初步判别认为有液化可能时,应再作进一步判别。......

2023-11-04

土地冻融是指上层由于温度降到零度以下和升至零度以上而产生冻结和融化的一种物质地质作用和现象。我国土地冻融灾害。冻融灾害在我国北方冬季气温低于零度的各省区均有发育。上层冻结产生体积膨胀,融化使土层变软产生沉陷,甚至土石翻浆,从而形成冻胀和融沉作用。这是季节性冻土地区中最主要的灾害作用。冻融使土体的平衡状态发生改变。土层的强烈冻融,使地表下沉,从而引起塌陷。......

2023-11-04

锚杆加固技术,最先源于1872年英国北威尔士露天页岩矿加固边坡,次为1912年德国谢列兹矿在井下巷道加固围岩。目前,水工程锚杆加固大多用于土体,少数用于岩体的加固维护工程方面。就目前而言,国外锚固技术以澳大利亚、美国的发展最为迅速,两国锚杆支护比重已接近100%,其锚固技术水平居于世界前列[1]。表6.1锚杆锚固体的安全系数相应地对于锚杆的选用标准见表6.2。......

2023-11-04

10.1.3.2 水库的渗漏类型根据SL 55—2005《中小型水利水电工程地质勘察规范》附录E,病险水库的渗漏按渗漏的部位分类,可分为以下几种类型[7]:土石坝坝体渗漏。测绘范围应包括渗漏通道及其进出口地段。......

2023-09-18

滑体变形功率理论作用机制。如图4.2所示,将条块i看作一个受力物体,它将受到来自条块i—1的条间力EAi的作用,由ENi、EAiWi的共同贡献而形成平衡。由图4.2和平衡公式均可看出,EAi越小,越有利于条块i的稳定,从而使条块i趋向具有最小势能。因此,EAi的极小值才是作用于条块i上的真正条间推力。若求出的ENi为负值,说明从第i条块开始无推力作用。......

2023-11-04

2)当围岩局部发生塑性变形、不支护会塌方或产生变形破坏,以及完整的软岩时,须采用喷混凝土-系统锚杆加钢筋网;当地下洞室跨度在20~25m时,则须浇筑混凝土衬砌。表1.5地下洞室规模、围岩类别与锚喷支护及其参数表续表......

2023-11-04

现场调查表明,在滑坡体地表1500.00~1540.00m和1750.00~1780.00m可见两级较为明显的平台分布,表明金厂坝滑坡体经历了两次较大的滑动,其中1500.00m以下地形较陡,平台以下谷坡为滑坡体下滑后胶结形成的钙化物,谷坡坡度37°~66°。......

2023-08-20

相关推荐