褶皱地震给水工程带来的影响比活动断裂地震隐蔽久远。其二是褶皱地震的震源一般为浅层。有关褶皱地震见于表5.1。表5.1地震与褶皱的关系*续表*引自彭斯震,邓起东前人的研究结果还表明,褶皱构造通过其伴生的裂隙、断层尤其是褶皱由高渗透性岩体构成的工程地质体,是导致水库诱发地震的另一个重要因素。......

2023-11-04

(1)褶皱的定义。通常我们将岩层的连续弯曲称为褶皱(Fold)。

这里的岩层包括岩层的层面、岩体的流面、变质岩的片理面等,它们在构造运动的应力作用下常常发生连续弯曲变形现象,就成为多种类型的褶皱。它是由均匀连续分布的构造转变为非均匀连续分布构造的产物。

(2)褶皱的基本形态。

1)当岩层的新老关系已知时,褶皱有背斜与向斜之分;

2)当岩层的新老关系不明时,褶皱有被形、向形与侧形之别。

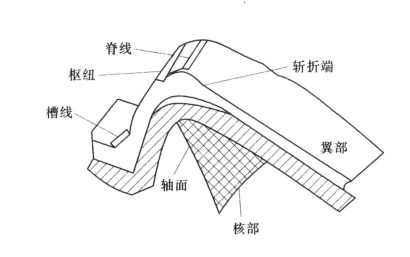

(3)褶皱的要素。

一般褶皱有8大要素,如图1.1所示。

①核部;

②翼部;

③转折端;

④枢纽;

⑤轴面;

图1.1 褶皱要素示意图

⑥轴线;

⑦轴迹;

⑧脊线与槽线。

(4)褶皱的形态分类。

1)按褶皱顶角大小划分为:

①平缓褶皱,顶角大于120°;

②开洞褶皱,顶角为120°~70°;

③中常褶皱,顶角为70°~30°;

④紧闭褶皱,顶角为30°~5°;

⑤等斜褶皱,顶角小于5°。

2)按褶皱转折端形态划分为:

①圆弧褶皱;

②尖棱褶皱;

③箱状褶皱。

3)按褶皱枢纽的产状划分为:

①水平褶皱;

②倾伏褶皱;

③直竖褶皱;

④波状褶皱。

4)按褶皱轴面产状划分为:

①直立褶皱;

②斜歪褶皱;

③倒转褶皱;

④平卧褶皱;

⑤翻转褶皱。

5)按褶皱的位态(空间的产出状态)分类:

①直立水平褶皱;

②直立倾伏褶皱;

③直竖褶皱;

④斜歪水平褶皱;

⑤斜卧褶皱;

⑥斜歪倾伏褶皱;

⑦平卧褶皱。

6)按褶皱各岩层的厚度及相互关系分类:

①等厚褶皱;

②顶厚褶皱;

③顶薄褶皱;

④不协调褶皱。

7)按褶皱的组合形态分类:

①以剖面上的组合形态分:

a.复背斜与复向斜褶皱;

b.隔档式与隔槽式褶皱。

②以平面组合类型分:

a.平行褶皱群;(www.chuimin.cn)

b.雁行褶皱群;

c.扫状褶皱群;

d.弧形褶皱群。

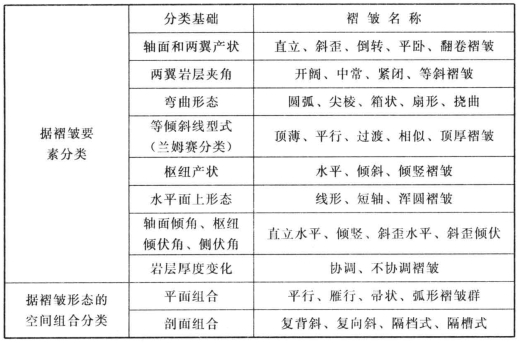

8)特殊褶皱类等。当下流行的褶皱分类,见表1.1。

表1.1 现行褶皱分类表*

*于晓锐,张兴平·褶皱的形态类型及表示方法,中国煤田地质,2007(5)

(5)褶皱的形成机制。地质岩体尤其是成层岩体,发生褶皱是一个复杂的作用过程。除应力作用的大小、方向外,岩层本身的力学性质、厚度、埋深及基底构造等因素也具有一定的影响。

1)经典的褶皱形成机理模式。

通常认为褶皱的形成有下列四种经典模式:

①弯曲褶皱作用;

②弯滑褶皱作用;

③弯流褶皱作用;

④剪切褶皱作用。

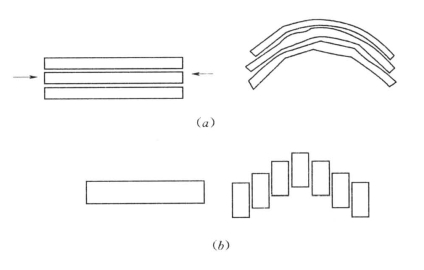

其中①~③三种是由于受水平顺层挤压力作用而形成的褶皱,故统称之为“纵弯褶皱作用”,属于主动褶皱;第④种是通过岩层剪切错位,岩层本身并不弯曲,故此属被动褶皱(见图1.2)。

第一,弯曲褶皱作用。

地质岩层受侧向挤压力发生弯曲,其特点为:

图1.2 主动褶皱与被动褶皱示意图

(a)纵弯褶皱作用;(b)剪切褶皱作用

①外拉、内压;

②褶皱中存在一“中和面”,该面上各点既不拉伸也不压缩;

③随着褶皱弯曲的增强,中和面逐渐向内侧迁移;

④对于韧性岩层,中和面外侧的岩层将拉伸变薄,并形成顺层劈理;内侧挤压加厚,形成扇形劈理或小褶皱;

⑤对于脆性岩层,中和面外侧将形成张裂隙、楔形脉、小型正断层;内侧形成压裂隙或小型逆断层。

第二,弯滑褶皱作用。

岩层在褶皱形成过程中,当表现为通过岩层相互滑动并弯曲时,称其为弯滑褶皱作用。其特点为:

①对于强度较高的岩层,褶皱时各岩层沿层面将发生剪切滑动。一般是在褶皱未发生翻转情况下,新岩层向“背斜转折端”运动,老岩层向“向斜转折端”运动。

②褶皱的各岩层本身均有各自的中和面,但整个褶皱无中和面。

③褶皱各岩层的弯曲程度基本相同,岩层的“真厚度”各处一致,故此叫“等厚褶皱”。

④地质岩层的层间与层面的“半生构造”发育。由于岩层间的相互滑动,层面上具有一定擦痕;层间并形成小褶皱、剪切节理;转折端处将形成虚脱、扇形张节理等。

第三,弯流褶皱作用。

在侧向挤压力作用下,地质岩层的弯曲主要通过其岩层材料的塑性流动表现出来,通常我们将此作用称为弯流褶皱作用。其特点为:

①弯流褶皱主要发生在软硬相间的塑性岩层中;

②褶皱岩层的塑性层“真厚度”各处不等,往往是在转折端厚,两翼薄;

③由于塑性流动,层内将形成层间劈理、小褶皱等。

第四,剪切褶皱作用。

地质岩层沿着与地质岩层垂直或斜交的剪切面滑动而形成的褶皱称为剪切褶皱作用,所形成的褶皱叫剪切褶皱。

剪切褶皱并非岩层弯曲,而是岩层沿着剪切面相互滑动。

2)另类的褶皱形成机理模式。

所谓另类的褶皱形成机理模式指的是一种“横弯褶皱作用”。

地质岩层受到垂直于岩层层面方向的外力作用时而发生的褶皱作用,称其为“横弯褶皱作用”。其特点为:

①横弯褶皱中岩层整体处于拉伸状态,各岩层均无中和面;

②通常多形成“顶薄褶皱”;

③地质岩层材料的塑性物质一般由顶向两翼流运,并在两翼形成层间小褶皱。

(6)影响岩层褶皱形成机制的其他因素。

1)岩性。不同岩性的岩层,其力学性质也不尽相同;在相同的外力作用下,其变形程度也不尽一致。

2)厚度。当岩性相同时,地质岩层的厚度越薄,其褶皱变形程度越强。

3)围压与温度。地质岩层埋藏越深,其围压和温度越高。而较高的围岩与较高的温度使本来刚性的岩层难以褶皱的转而变为塑性易于褶皱了。

4)综观各因素获得的共识。

①厚度大、刚性强的岩层,常常形成变形程度较低的“开阔褶皱”或“等厚褶皱”;反之,则形成“紧闭褶皱”;

②不同岩性的岩层组合,刚性强的岩层控制着整个褶皱的形态;而刚性弱的岩层则是受强岩层来控制褶皱的形态;

③褶皱规模依时、依地、依力、依温度、依边界等的不同,具有小到厘米级,大到数公里乃至数十、数百、数千公里尺度的差异;

④即便如此,厘米级的褶皱赋存微裂缝;公里级的褶皱隐含诸多的大断裂。没有缺陷的地质岩体,几乎在地球上不复存在;同样,归属为地质体的褶皱是缺陷,内含于褶皱中的微裂缝和大断裂就是缺陷中的缺陷,缺陷无处不在。

真实描述褶皱,是地质工程师的基本职能表现之一;面对水工程建于褶皱的现实,则是结构工程师设计智慧崭露头角的舞台。

文学家说“地球是平的”,而水工程的工程师们遇到的“地球是曲的”。

有关水工程地质缺陷常用加固技术的文章

褶皱地震给水工程带来的影响比活动断裂地震隐蔽久远。其二是褶皱地震的震源一般为浅层。有关褶皱地震见于表5.1。表5.1地震与褶皱的关系*续表*引自彭斯震,邓起东前人的研究结果还表明,褶皱构造通过其伴生的裂隙、断层尤其是褶皱由高渗透性岩体构成的工程地质体,是导致水库诱发地震的另一个重要因素。......

2023-11-04

图4.10断裂突水型式示意图张性断裂;压性断裂活化;断裂扩展因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有三种,如图4.10所示。图4.10表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故。对突水围岩本构关系分析看出,突水前,作用在围岩上应力为总应力σij,其值远大于正常掘进时岩体之间接触作用应力,且突水区围岩多为弱化岩体,受软化、蠕变、松弛、弹性后效等作用影响,使围岩流变明显加大。......

2023-11-04

2)当围岩局部发生塑性变形、不支护会塌方或产生变形破坏,以及完整的软岩时,须采用喷混凝土-系统锚杆加钢筋网;当地下洞室跨度在20~25m时,则须浇筑混凝土衬砌。表1.5地下洞室规模、围岩类别与锚喷支护及其参数表续表......

2023-11-04

崩塌活动主要是在重力作用下,岩土体发生变形崩落的现象。第一阶段是岩土体在长期的地质营力作用下,产生节理、裂隙或断裂,使其完整性受到破坏,甚至破裂分割成支离破碎的块体,为崩塌活动奠定了基础。第三阶段平衡恢复阶段,同时又是下一次可能崩塌的准备阶段,如此周期变化。崩塌活动受多种因素影响,其主要发生在雨季。若忽略声能,认为崩塌、落石的势能只转变为动能及克服摩擦作功(热能)。......

2023-11-04

沿最大切应力方向发育的细而密集的剪切节理,称为“劈理”。图1.10根据节理产状与岩层产状关系的节理分类示意图图1.11根据节理产状与褶皱轴向关系的节理分类示意图另外,根据岩石的抗拉强度、岩石破裂面与最大主应力方向间的夹角关系,节理可分为三类:1)伸张节理,又称张力节理。图1.12中的C所示的混合节理,由岩石破裂时的有效轴差应力小于4~8倍岩石抗拉强度且最小有效主应力<0的情况下所形成。......

2023-11-04

水工程坝(闸)基加固治理是为了提高坝(闸)基的稳定性,改善坝(闸)基工作状态,以保证水工程坝(闸)基的安全运行和人民生命财产的安全。1)在喀斯特岩层修建与加固大坝时的治理。2)土坝软基加固处理措施。3)水库大坝砂基加固措施。4)一般岩石坝(闸)基的加固措施。......

2023-11-04

天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。软土地区勘察宜采用钻探取样与静力触探结合的手段。软土取样应采用薄壁取土器。软土原位测试宜采用静力触探试验、旁压试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验和螺旋板载荷试验。软土的力学参数宜采用室内试验、原位测试,结合当地经验确定。......

2023-11-04

新奥法指的是在具有地质缺陷的软弱岩层中修建隧道时,开挖后立即喷射水泥混凝土作为临时支撑以稳定围岩,然后再进行衬砌的施工方法。1934年,新奥法主要创始人L.V.拉布采维兹就试图将喷浆方法用于地下工程。1948年,L.V.拉布采维兹指出了量测工作的重要性,提出了无公害的新喷敷方法。1957~1965年是着手发展新奥法的时期。L.V.拉布采维兹于1963年将这一方法正式命名为新奥地利隧道施工法,简称“新奥法”。......

2023-11-04

相关推荐